Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 23. Март – сентябрь 1913

Посмотрите на капиталистов: они стараются разжечь национальную вражду в «простом народе», а сами отлично обделывают свои делишки: в одном и том же акционерном обществе – и русские, и украинцы, и поляки, и евреи, и немцы. Против рабочих объединены капиталисты всех наций и религий, а рабочих стараются разделить и ослабить национальной враждой!

Вреднейший проект национализации еврейской школы показывает, между прочим, как ошибочен план так называемой «культурно-национальной автономии», то есть изъятия школьного дела из рук государства и передачи его в руки каждой нации в отдельности. Совсем не к этому должны мы стремиться, а к соединению рабочих всех наций в борьбе против всякого национализма, в борьбе за истинно демократическую общую школу И за политическую свободу вообще. Пример передовых стран всего мира – хотя бы Швейцарии в западной Европе или Финляндии в восточной Европе – показывает нам, что только последовательно-демократические общегосударственные учреждения обеспечивают наиболее мирное и человеческое (а не зверское) сожительство разных национальностей без искусственного и вредного разделения школьного дела по национальностям.

«Северная Правда» № 14, 18 августа 1913 г. Подпись: В. И.

Печатается по тексту газеты «Северная Правда»

Железо в крестьянском хозяйстве

Недавно орган миллионеров нашей промышленности, совета съездов, «Промышленность и Торговля» с каким-то глуповатым лицемерием или с какой-то лицемерной глуповатостью вздыхал по поводу того, что Россия оказывается соседкой одной из самых отсталых стран, Испании, когда речь заходит о душевом потреблении важнейших продуктов.

Относительно железа – одного из главных продуктов современной промышленности, одного из фундаментов, можно сказать, цивилизации – отсталость и дикость России особенно велики.

«Телега на железном ходу, – признавался орган миллионеров, – в русской деревне еще редкость».

Но зависит ли эта «редкость» культуры в русской деревне от частоты крепостнических отношений и всевластия крепостников-помещиков (перед которыми так раболепствуют «тузы» нашего капитализма), – об этом миллионеры скромно умалчивают.

Болтать о культуре, о развитии производительных сил, о поднятии крестьянского хозяйства и т. п. – мы большие мастера и великие любители. Но как только речь зайдет об устранении того камня, который мешает «поднятию» миллионов обнищалого, забитого, голодного, босого, дикого крестьянства, – тут у наших миллионеров прилипает язык к гортани.

Вот данные венгерской сельскохозяйственной статистики, наглядно показывающие значение крестьянской придавленности помещиками в вопросе о размерах потребления железа, то есть о прочности железного фундамента культуры в данной стране.

Венгрия, как известно, всего ближе к России не только географически, но и по всесилию помещиков-реакционеров, сохранивших от средневековья гигантские количества земли.

В Германии, например, хозяйств, имеющих свыше 100 гектаров земли, 23 тысячи из 51/2 миллионов, и у них меньше 1/4 доли всей земли, а в Венгрии таких хозяйств 24 тысячи из 2,8 миллионов, и земли у них 45 % всего количества земли в стране!! Четыре тысячи венгерских магнатов имеют свыше 1000 десятин каждый, а все – почти треть земли. Как видите, это уже недалеко до «матушки России».

Венгерская статистика (1895 года) особенно подробно исследовала вопрос о железе в крестьянском хозяйстве. И оказалось, что из 2,8 миллионов хозяйств полтора миллиона батрацких (или пролетарских) хозяйств (до 5 йохов, т. е. до 2,85 десятин), а также один миллион мелкокрестьянских хозяйств (до 20 йохов, т. е. до 11 десятин) осуждены довольствоваться деревянными изделиями.

У этих 21/2 миллионов хозяйств (из всего числа 2,8 млн.) безусловно преобладают плуги с деревянным дышлом, бороны с деревянной рамой и почти наполовину распространены телеги на деревянном ходу.

Относительно России нет полных данных. По имеющимся данным об отдельных местностях видно, что нищета, примитивность и заброшенность громаднейшего большинства наших крестьянских хозяйств еще несравненно сильнее, чем в Венгрии.

Иначе быть не может. Чтобы телега на железном ходу не была редкостью, для этого нужен свободный, культурный, смелый, умеющий справляться с рабовладельцами фермер, способный рвать с рутиной, распоряжающийся всей землей в государстве. А от крестьянина, придавленного до сих пор Марковыми и Пуришкевичами с их землевладением, ждать «культуры» – это все равно, что от Салтычихи ждать гуманности.

Миллионеры нашей промышленности предпочитают делить с Пуришкевичами их средневековые привилегии да вздыхать об избавлении «атечиства» от средневековой антикультурности…

«Северная Правда» № 16, 21 августа 1913 г. Подпись:Η. Η.

Печатается по тексту газеты «Северная Правда»

Стачки металлистов в 1912 году

Общество заводчиков и фабрикантов московского промышленного района издало в текущем году (Москва, 1913 г., типография П. П. Рябушинского) нечто вроде отчета о своей деятельности за 1912 год. Едва ли не наиболее интересной частью этого отчета являются данные о забастовочном движении по различным районам России.

I

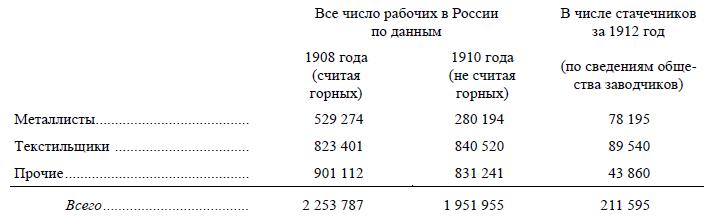

Все число бастовавших рабочих в России определяется обществом московских фабрикантов в 96 750 в 1911 году и в 211 595 в 1912 году. Эти цифры относятся только к экономическим стачкам. Политических стачечников общество считает 850 тысяч в 1912 году, 8 тысяч в 1911 году и 4 тысячи в 1910 году.

Заметим, что 6000 ленских стачечников общество московских тузов не считает вовсе, «для удобства сравнения с официальными сведениями», не охватывающими заведений, которые не подлежат надзору фабричной инспекции. Разумеется, гарантий правильности такого сравнения мы все же не имеем: господа заводчики вздумали подражать дурным сторонам нашей казенной статистики, не заботясь ни о полноте своих данных, ни даже об аккуратности своих счетчиков. Например, сводная таблица о числе стачечников (на стр. 23 отчета) прямо поражает самыми грубыми ошибками, которые мы старались исправить, давая приведенные выше итоги. Эта таблица определяет число металлистов, бастовавших в Царстве Польском за весь 1912 год, в 2390 человек, а на странице 56-й нам сообщают, что за семь месяцев 1912 года бастовало в Царстве Польском 3790 металлистов!

Нельзя не пожелать, чтобы наши Киты Китычи нанимали себе писателей, умеющих считать, или отдавали свою статистику на проверку и исправление в рабочие профессиональные общества.

Посмотрим, какова была роль металлистов в экономическом стачечном движении 1912 года, по данным фабрикантов.

Общее число стачечников в 211 595 человек распределяется по этим данным так: металлистов – 78 195, текстильщиков – 89 540 и рабочих всех прочих отраслей промышленности – 43 860 человек. Так как металлистов в России гораздо меньше, чем текстильщиков, то эти данные сразу указывают нам на то, что металлисты вели в 1912 году самую упорную и настойчивую стачечную борьбу по сравнению с рабочими остальных отраслей промышленности. Чтобы точнее выразить этот вывод, сопоставим общее число рабочих в России с числом стачечников в 1912 году:

Эти данные показывают ясно, что по энергии стачечной борьбы металлисты стоят на первом месте, второе место принадлежит текстильщикам, а последнее место занимают рабочие прочих отраслей промышленности.

Если бы «прочие» рабочие бастовали так же энергично, как металлисты, это увеличило бы число стачечников тысяч на 90.

Несомненно, что сравнительно более выгодные для металлистов условия рынка в 1912 году облегчили им стачечную борьбу, но, если по упорству борьбы металлисты стоят выше всех, то по успешности экономических стачек «прочие», как увидим, находились в наилучших условиях.

II

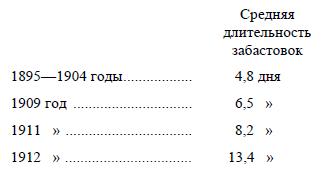

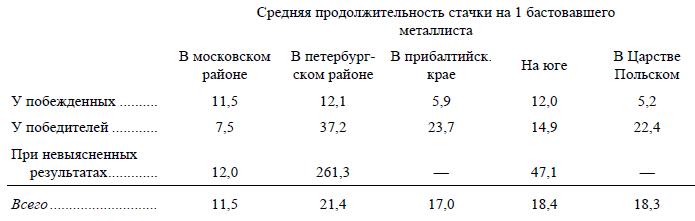

Упорство стачечной борьбы определяется, между прочим, средней продолжительностью стачек. Эту среднюю продолжительность дает деление всего числа потерянных от забастовки рабочих дней на число забастовщиков.

Вот цифры общества заводчиков:

«Оказывается, – пишет отчет, – что сопротивляемость рабочих в 1912 году увеличилась почти вдвое против 1911 года». Добавим, что если взять данные за последние 7 месяцев 1912 года (собственно говоря, только эти данные и разработаны сколько-нибудь сносно в рассматриваемом отчете), то получим среднюю продолжительность стачки в 16 дней.

Настойчивость рабочих в стачечной борьбе, следовательно, несомненно возрастает и чем дальше, тем больше.

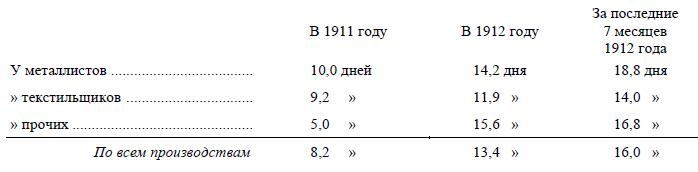

По отраслям производства, продолжительность стачки была:

Мы видим, что по продолжительности стачек металлисты стояли на первом месте и в 1911 году и во второй половине 1912 года. Только в первой половине 1912 года это первое место заняли «прочие», а металлисты оказались на втором месте. Текстильщики в течение всего рассматриваемого времени стояли на втором месте по продолжительности стачек.

III

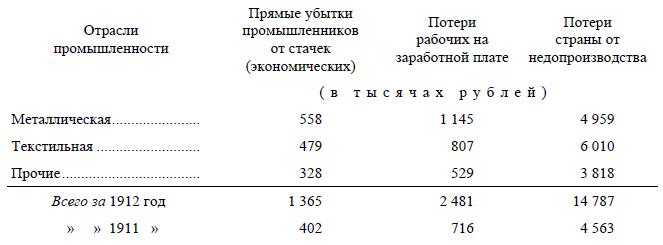

Общие результаты стачек гг. заводчики определяют, вычисляя «убытки промышленности» от стачек. Выигрыша же рабочего класса от стачек наши капиталисты совсем не желают вычислять! Вот итоги фабрикантской статистики:

Отсюда видно, что в 1912 году капиталисты втрое больше понесли убытков от стачек, чем в 1911 году.

Но – возразят нам представители буржуазной политической экономии – ведь и «страна» потерпела втрое большие убытки, и рабочие потерпели втрое большие потери на заработной плате, причем потери рабочих гораздо значительнее, чем убытки фабрикантов!

Выходит, – по фабрикантской статистике и по буржуазной логике, – что эти неразумные рабочие причиняют стачками только себе вред, и что попечительное начальство с благодетелями-капиталистами, преследуя стачки, печется как раз об интересах рабочих…

Но вот те же заводчики сообщают нам, что относительно 96 730 стачечников за 1911 год удалось определить результаты стачек.

47 369 рабочих (т. е. 49 %) потерпели поражение в стачечной борьбе, а 49 361 (т. е. 51 %) получили полное или частичное удовлетворение, т. е. одержали победу.

Вот этого результата стачек фабрикантская статистика и буржуазная экономия не любит учитывать! Да и не учтешь его рублями: кроме прямого выигрыша рабочих от увеличения заработной платы при победоносных стачках есть еще один «выигрыш». Весь рабочий класс – а следовательно, и вся страна (страна трудящихся масс, а не буржуазного меньшинства) – выигрывает от того отпора, который стачками оказывают рабочие гг. эксплуататорам. Без этого отпора рабочие совсем превращались бы в нищих, задавленных дороговизной жизни, – без этого отпора из людей они совсем превращались бы в безнадежных рабов капитала.

За вторую половину 1912 года успешность стачек, по статистике фабрикантов, уменьшилась: 52 % рабочих забастовщиков потерпело поражение, только 36 % одержало победу и 11 % остались с невыясненными результатами стачек. Но здесь мы должны рассмотреть тщательнее роль бастовавших металлистов в России вообще и в разных районах ее особенно.

IV

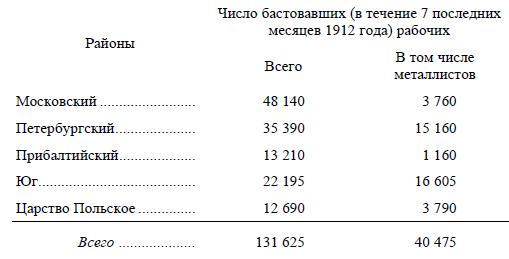

Общество московских заводчиков дает сколько-нибудь разработанные сведения о стачках, как мы уже упоминали, только за последние 7 месяцев 1912 года. Сведения эти охватывают 5 районов России: московский, петербургский, прибалтийский, юг и Царство Польское.

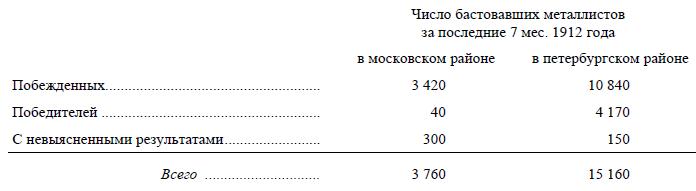

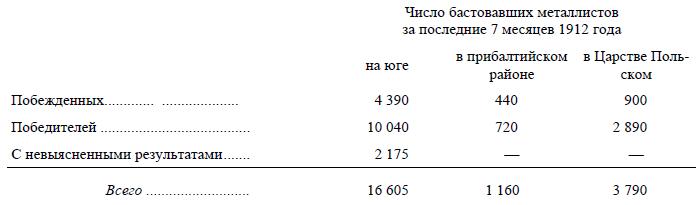

Металлисты, бастовавшие в течение указанных месяцев, распределяются по районам следующим образом:

Итак, на юге металлисты преобладают в общем числе бастовавших рабочих. В петербургском районе они составляют очень значительную часть бастовавших (свыше 40 %), уступая только текстильщикам (16 770 бастовавших в петербургском районе). В московском, прибалтийском и польском районах металлисты составляли небольшое меньшинство бастовавших.

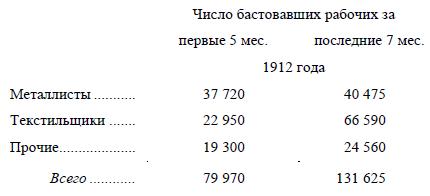

Если сравнить первые 5 месяцев 1912 г. с последними 7-ью, то получим следующую картину:

За вторую половину года несколько ослабела стачечная энергия металлистов; – очень сильно возросла забастовочная борьба у текстильщиков; – и приблизительно на том же уровне осталось забастовочное движение рабочих прочих отраслей промышленности.

V

По вопросу об успешности стачек московское общество заводчиков делит бастовавших рабочих на три группы: потерпевших поражение, одержавших победу (получили полное или частичное удовлетворение) и бастовавших с невыясненными результатами борьбы.

Этот вопрос – один из наиболее интересных из всех вопросов стачечной статистики. Разработан он обществом миллионеров плохо: нет, например, данных о стачках наступательных (т. е. таких, когда рабочие требуют изменения к лучшему условий своей жизни и работы) и стачек оборонительных (когда рабочие сопротивляются вводимым капиталистами изменениям к худшему условий рабочей жизни). Нет далее подробных сведений о причинах стачек (такие сведения есть даже в нашей казенной статистике) и т. д.

Кроме того, и разработка имеющихся сведений обществом московских заводчиков крайне, крайне неудовлетворительна. Бросаются в глаза даже случаи прямого искажения данных; например, в московском районе число одержавших победу металлистов определено всего в 40 человек (при 3420 потерпевших поражение и 300 бастовавших с невыясненными результатами борьбы).

Между тем в тексте отчета, на стр. 35, читаем, что в начале июля 1912 года происходили забастовки рабочих в ряде художественно-слесарных мастерских, всего свыше 1200 человек в 15 предприятиях. Стачка была наступательная: рабочие требовали введения 9-часового рабочего дня, 7-часового дня под праздники, повышения заработной платы, улучшения санитарных условий. Владельцы мастерских попробовали организоваться для отпора и единогласно решили не делать уступок и не принимать заказов с бастующих заводов. Но рабочие, видимо, удачно выбрали момент: был разгар строительного сезона, «свободных рабочих найти было трудно. К концу июля в большинстве мастерских хозяева пошли на уступки».

Так говорится в отчете! А в статистической таблице значится только 40 (сорок!) выигравших забастовку металлистов. Невольно является мысль, не «забывали» ли господа фабрикантские статистики особенно охотно как раз о победах рабочих? Не старались ли они – «нечаянно», конечно, – угодить Кит Китычам преуменьшением числа победивших рабочих.

Во всяком случае осторожно-недоверчивое отношение к статистике фабрикантов и настойчивые попытки создать свою, рабочую, стачечную статистику обязательны для организованных и сознательных рабочих.

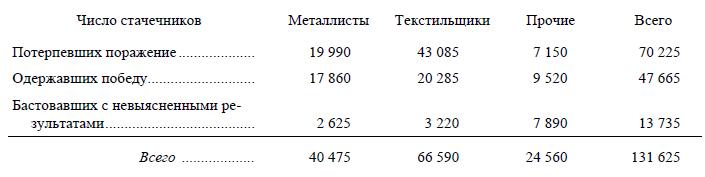

Общие данные общества заводчиков об успешности стачек таковы:

Отсюда видно, что всего успешнее были стачки у рабочих прочих отраслей промышленности: число победителей превышает число побежденных. На втором месте стоят металлисты: число победителей все же очень значительно, составляя свыше 40 % всего числа бастовавших. Хуже всех результаты были у текстильщиков: число побежденных более чем вдвое превышает число победителей.

VI

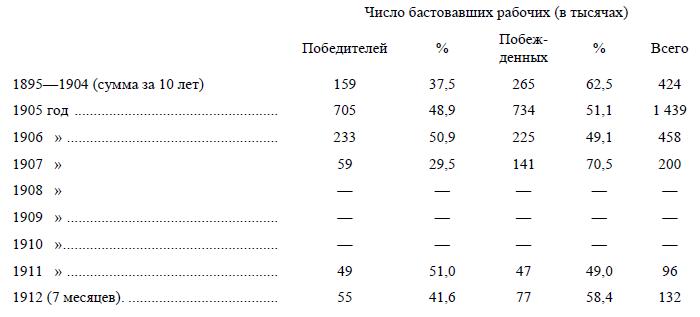

В общем и целом, результаты стачечной борьбы в 1912 году, хотя и хуже чем в 1911 году, но все же недурны. Чтобы легче было провести сравнение за разные годы, примем, что число бастовавших с невыясненными результатами делится поровну между победителями и побежденными. Тогда мы получим, что за последние 7 месяцев 1912 года из 132 тысяч стачечников было 77 тысяч побежденных (т. е. 58,4 %) и 55 тысяч победителей (т. е. 41,6 %).

Нельзя ручаться, что эти данные вполне однородны с данными официальной статистики за прежние годы. Но мы все же приведем и эти данные, чтобы рабочие могли судить, какова вообще бывает в России успешность стачек в лучшие и в худшие годы рабочего движения.

Итак, результаты стачек за вторую половину 1912 года хуже, чем в 1905, 1906 и 1911 годах, но лучше, чем за 1895–1904 годы и лучше, чем за 1907 год. Повторяем, полной сравнимостью за разные годы данные, имеющиеся в нашем распоряжении, наверное, не отличаются, но известное представление о деле они все же могут дать.

Заметим, что по английской статистике стачек, в среднем за 10 лет, 1900–1909, процент рабочих, выигравших забастовку, равняется 26,8 %, проигравших 31,7 %, а кончивших борьбу компромиссом 41,3 %. При делении последних поровну между победителями и побежденными, получаем: победителей – 47,5 %, а побежденных – 52,3 %. Стачки в России в 1905 и в 1906 годах – а также в 1911 году – были успешнее средних английских стачек, несмотря на гигантское преимущество английских рабочих в отношении организованности и политической свободы.

VII

Небезынтересно сравнить успешность стачек металлистов в разных районах России.

Московский и петербургский районы в этом отношении отличаются от всех остальных. И стачки металлистов и стачки всех рабочих вообще были, сравнительно, неуспешны за семь последних месяцев 1912 года в московском и петербургском районах. Обратное наблюдалось в остальных районах.

Вот данные о московском и петербургском районах:

Число побежденных рабочих очень значительно превышает число победителей. То же самое относится к текстильщикам обоих районов и к «прочим» в петербургском районе. Только в московском районе «прочие» показывают большее число победителей (4380), чем побежденных (1230).

Очевидно, в московском и петербургском районах были некоторые общие условия, невыгодные для рабочих стачек во всех почти отраслях промышленности.

Наоборот, на юге, в прибалтийском и в польском районах стачки всех рабочих вообще и металлистов в частности были успешны.

В польском районе всех значительнее победа металлистов, да и вообще в этом районе экономические условия стачечной борьбы сложились всего выгоднее для рабочих. Они победили здесь во всех отраслях промышленности (на юге потерпели поражение «прочие», а в прибалтийском крае «вничью» кончилась борьба текстильщиков: и победителей и побежденных было по 1485). Даже текстильщики, потерпевшие вообще по России за вторую половину 1912 года всего более сильное поражение (43 тысячи побежденных при 20 тысячах победителей), одержали блестящую победу в Царстве Польском: только 390 побежденных и 8060 победителей.

На западе и юге России рабочие наступали на капиталистов и одерживали крупные победы; в Москве и в Питере они тоже наступали, но их атаки в большинстве случаев были отбиваемы. К сожалению, разбираемые нами данные слишком скудны и не позволяют провести сравнения с 1911 годом, так что нет возможности составить определенного заключения о причинах такой разницы.

VIII

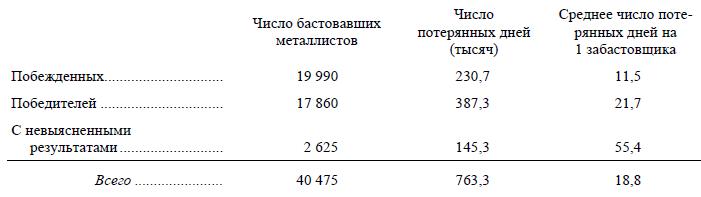

По упорству стачек, как мы видели, металлисты занимают первое место, а текстильщики – последнее. Интересно сравнить упорство успешных и неуспешных стачек у металлистов. Вот данные об этом:

Мы видим, что успешные стачки у металлистов отличались почти вдвое большим упорством, чем неуспешные (21,7 дней против 11,5). Победа доставалась нелегко. Сломить капиталистов удавалось только при громадной энергии и настойчивости. А с невыясненными результатами остались, видимо, такие стачки, когда силы «врагов» более или менее уравновешивались и борьба отличалась необыкновенным упорством: средняя продолжительность таких неопределенных (по результату) стачек – 55,4 дня.

Заметим, что у «прочих» рабочих мы наблюдаем тоже большее упорство успешных стачек, а у текстильщиков наоборот: упорнее были неуспешные стачки.

Сравнение данных об упорстве стачечной борьбы металлистов в разных районах дает следующие результаты:

На первом месте, по упорству стачек металлистов вообще, стоит петербургский район; за ним идет южный, потом польский, прибалтийский и, наконец, московский. За исключением московского района, во всех остальных успешные стачки гораздо упорнее неуспешных.

Судя по упорству борьбы – а также по проценту участвующих в стачечной борьбе рабочих – петербургские металлисты играют роль авангарда по отношению к металлистам всей России. Металлисты же вообще играют ту же самую роль по отношению к рабочим остальных отраслей промышленности.

IX

Описания отдельных стачек в отчете московского общества заводчиков отличаются чрезвычайной краткостью. Приведем несколько выдержек из этих описаний, чтобы металлисты могли видеть, как изображают их борьбу господа составители фабрикантских отчетов.

В московском районе выделяется стачка 1200 рабочих художественно-слесарных мастерских. О ней мы уже говорили.

В петербургском районе одной из самых упорных считают заводчики стачку у Сименс и Гальске, которая продолжалась 14 недель и окончилась 19 августа. Участвовало в ней, по статистике общества заводчиков, 1600 рабочих. Администрация завода не согласилась снять штраф за 1 мая, но «взамен выразила желание выдать рабочим к рождеству в виде наградных по 3 рубля. Затем заводоуправление согласилось включить день 1 мая в расписание праздников, если к тому не будет препятствий со стороны правительства» (стр. 38 отчета). «За время стачки, – читаем в отчете, – не раз происходили нападения рабочих на вновь нанятых, с помощью которых заводам удалось отчасти возобновить работы».

Из южных стачек металлистов замечательна забастовка 3886 человек на николаевских судостроительных заводах, вызвавшая потерю более 155 000 рабочих дней. Рабочие требовали 8-часового рабочего дня, прибавки платы на 50 %, отмены штрафов и всех сверхурочных работ, учреждения института выборных старост и пр. Стачка продолжалась весь июнь месяц. «В конце июня состоялось соглашение между рабочими и заводской администрацией на условиях возвращения всех рабочих на их места, принятия заводом института старост, открытия столовой и увеличения заработной платы на 18 %». Между бастующими и штрейкбрехерами были столкновения.

Чрезвычайным упорством отличалась вспыхнувшая в ноябре в Харькове стачка 2000 рабочих паровозостроительного завода. Завод имел срочные казенные заказы и нес «крупные убытки от простоя».

Из стачек на Урале, которые совершенно не вошли в статистику общества фабрикантов, отметим стачку на Сысертских заводах. Рабочие добились повышения заработной платы. «В Златоусте на казенном оружейном заводе поводом к стачке была смерть трех рабочих вследствие причиненных машинами увечий. Стачечники потребовали установки предохранителей, а также повышения заработной платы».

X

Бросая общий взгляд на скудные данные фабрикантской статистики стачек, нельзя не отметить следующего.

Для рабочих статистика стачек, полная, аккуратная, разумно обработанная, быстро выходящая в свет, имеет огромное значение – и теоретическое и практическое. Она дает ценный материал и к освещению всего великого пути рабочего движения к его мировым целям и к освещению ближайших, злободневных задач борьбы.

В сколько-нибудь демократических и свободных государствах возможна сносная правительственная статистика. У нас об этом говорить не приходится. Наша правительственная статистика плоха, нелепо раздроблена между «ведомствами», недостоверна и поздно выходит в свет. Статистика фабрикантов немного лучше и еще менее полна, хотя иногда выходит в свет несколько раньше, чем у сонного российского чиновника.