Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 23. Март – сентябрь 1913

Ничего не понимаете, г. Изгоев? Не понимаете, что история оправдала и для Германии «большевистскую» тактику? Поменьше сердитесь на большевиков, поменьше «нежничайте» с ликвидаторами, тогда, может быть, еще поймете.

В. И.(или без подписи)P. S. Если не подойдет, очень прошу отдать в «Просвещение». По-моему, лучше бы фельетоном в «Правду».

Написано в начале июля 1913 г.

Впервые напечатано в 1925 г. в журнале «Красная Новь» № 1

Печатается по рукописи

Картинки жизни

Когда говорят о крепостничестве в русской жизни вообще, в русской деревне в особенности, это вызывает протест наших либералов, – особенно тех либералов, которые любят изображать из себя почти что марксистов. Ну, какое же это, мол, крепостничество в России XX века! Просто это – одна «агитация»…

А между тем поразительно яркие картины крепостничества в современной русской деревне встречаются на каждом шагу, и только проклятая косность «притерпевшегося» российского обывателя заставляет его проходить равнодушно мимо этих картин.

Вот одна из них, заимствуемая нами из данных официального свода постановлений черниговского губернского земского собрания за 10 лет, 1900–1909 годы.

«Темным пятном на нашем земстве, – пишет по этому поводу г. Хижняков («Русское Богатство»), – лежит оставление до настоящего времени архаического способа содержания проселочных дорог посредством натуральной повинности… Не говоря уже о глубокой несправедливости отбывания этой повинности исключительно крестьянами,, возмутителен и самый способ отбывания этой повинности. После таяния снегов и после проливных дождей, сельские старосты, обыкновенно по грозному приказу полицейского урядника, «сгоняют народ», как у нас выражаются, поправлять дорогу. Работа производится без всякого толку, без нивелировки, без всяких технических указаний. Мне пришлось видеть такую работу, производившуюся особенно энергично, с грозными окриками урядников, с понуждением нерадивых ударами нагайки. Это было в конце лета, перед ожидавшимся проездом губернатора… На протяжении около трех верст было согнано до 500 мужчин и женщин с заступами. Они по команде урядников вырывали никому не нужные канавы, которые потом пришлось засыпать… А земство наше в течение почти 50 лет своего существования не только не позаботилось снять с крестьянского населения эту тяготу, но еще более ее увеличивает…»

Это земство, как и все русские земства, есть помещичье земство.

Итак, помещики еще более увеличивают старинную «повинность» крестьян. По приказанию помещиков, урядники и старосты «сгоняют народ», заставляя сотни крестьян отрываться от своего хозяйства и «вырывать никому не нужные канавы», «безо всякого толку», «с понуждением нерадивых ударами нагайки».

Вот где корни власти Пуришкевичей, Марковых и Ко. И как отвратительно-лицемерны, при сопоставлении с такими корнями, наши прилизанные, чинные, благонамеренно-реформаторские либеральные программы!

«Правда» № 149, 2 июля 1913 г. Подпись: Τ—ин

Печатается по тексту газеты «Правда»

Распущенная дума и растерянные либералы

Прошло уже более недели, как распущена IV Дума{102}, а в газетах еще не прекращаются отзывы о ней и оценки ее деятельности. Общее недовольство IV Думой признается всеми. Недовольны не только либералы, не только «ответственная» (перед помещиками) оппозиция. Недовольны и октябристы. Недовольны правые.

Несомненно, это недовольство черной Думой со стороны реакционных помещиков и реакционной буржуазии чрезвычайно характерно и знаменательно. Эти классы сделали все возможное, чтобы обеспечить так называемое «мирное» «конституционное» развитие.

Все сделали – и должны были убедиться, что ничего не вышло! Отсюда всеобщее недовольство в стане самих помещиков и самой буржуазии. Нет свойственного эпохе третьей Думы упоения и восхищения третьеиюньской системой ни у правых, ни у октябристов.

Наши, так называемые «высшие» классы, общественно-политические «верхи» не могут управлять Россией по-прежнему, несмотря на то, что все основы устройства и управления России всецело ими определены ив их интересах налажены. А «низы» полны желанием изменить это управление.

Совпадение этой невозможности для «верхов» вести государственные дела по-старому и этого обостренного нежелания «низов» мириться с таким ведением как раз и составляет то, что называется (немного, положим, неточно) политическим кризисом в общенациональном масштабе.

Нарастание на наших глазах этого кризиса – факт и факт едва ли не бесспорный.

Казалось бы, отсюда должно быть ясно для демократов и даже для толковых либералов, что центр тяжести стремлений к лучшему совсем не в Думе, что Дума в этом отношении лишь неточный показатель.

Но наши либералы давно уже распустились. «И III и IV Дума – пародия на народное представительство», – писал передовик «Речи», то именно они существуют, и hic Rhodus, hic salta» (латинское изречение, которое значит буквально: «здесь Родос, здесь пляши», то есть здесь главное, здесь суть, здесь доказывай, здесь борись).

Ошибаетесь, господа! Не здесь «Родос» и не здесь будет «пляска», как не здесь началась она.

Только лакеи помещиков и денежного мешка могут принимать IV Думу за «Родос» для демократии, могут забывать, что «существует» кроме Думы, например, рабочее движение в его общенародном значении, как ни замалчивают это его значение либералы, как ни карнают, как ни урезывают это его значение либеральные рабочие политики – ликвидаторы.

«Сделали ли мы все, что в наших силах, – восклицает «Речь», – чтобы воздействовать на Думу, чтобы заставить ее следовать и исполнять наши требования?»

Это не очень грамотно, но достаточно ясно. «Мы», это – помещики и буржуазия. Это «общество» «Речь» видит, только это «общественное» мнение, только оно ее интересует.

Заставить наиболее реакционных помещиков «исполнять требования» либеральных помещиков и либеральной буржуазии, которые сами не знают, чего им «требовать», чего им хотеть: перемены ли к лучшему или ослабления совершающего эту перемену рабочего движения с его общенародным размахом?

Бедненькие либералы!

«Правда» № 151, 5 июля 1913 г.

Печатается по тексту газеты «Правда»

Пятый международный съезд по борьбе с проституцией

В Лондоне закончился недавно «пятый международный съезд по борьбе против торговли девушками».

Развернулись герцогини, графини, епископы, пасторы, раввины, полицейские чиновники и всякого рода буржуазные филантропы! Сколько было торжественных обедов и пышных официальных приемов! Сколько было торжественных речей о вреде и гнусности проституции!

Какие же средства борьбы требовали изящные буржуазные делегаты съезда? Главным образом два средства: религию и полицию. Самое, дескать, верное и надежное против проституции. Один английский делегат, как сообщает лондонский корреспондент лейпцигской «Народной Газеты»{103}, хвалился тем, что он проводил в парламенте телесное наказание за сводничество. Вот он каков, современный «цивилизованный» герой борьбы с проституцией!

Одна дама из Канады восторгалась полицией и женским полицейским надзором за «падшими» женщинами, а насчет повышения заработной платы заметила, что работницы не заслужили лучшей платы.

Один немецкий пастор громил современный материализм, который-де все более распространяется в народе и содействует распространению свободной любви.

Когда австрийский делегат Гертнер попробовал поднять вопрос о социальных причинах проституции, о нужде и нищете рабочих семей, об эксплуатации детского труда, о невыносимых квартирных условиях и т. д., – оратора заставили замолчать враждебными возгласами!

Зато о высоких особах рассказывали – в группах делегатов – поучительные и торжественные вещи. Когда, например, императрица германская посещает какой-нибудь родильный дом в Берлине, то матерям «незаконных» детей надевают на пальцы кольца, – чтобы не шокировать высокую особу видом невенчанных матерей!!

Можно судить по этому, какое отвратительное буржуазное лицемерие царит на этих аристократически-буржуазных конгрессах. Акробаты благотворительности и полицейские защитники издевательств над нуждой и нищетой собираются для «борьбы с проституцией», которую поддерживают именно аристократия и буржуазия…

«Рабочая Правда» № 1, 13 июля 1913 г. Подпись: W.

Печатается по тексту газеты «Рабочая Правда»

Первая страница газеты «Рабочая Правда» № 3, 16 июля 1913 г., со статьями В. И. Ленина «Слова и дела» (передовая), «Кадеты об украинском вопросе» и «Новейшие данные о партиях в Германии» (Уменьшено)

Слова и дела

У нас постоянно делают ту ошибку, что оценивают лозунги, тактику известной партии или группы, ее направление вообще, по намерениям или мотивам, которые сама эта группа выдвигает. Такая оценка никуда не годится. Благими намерениями – это давно уже сказано – вымощен ад.

Дело не в намерениях, не в мотивах, не в словах, а в той объективной, от них независимой, обстановке, которая определяет судьбу и значение лозунгов, тактики или вообще направления данной партии или группы.

Подойдем с этой точки зрения к разбору важнейших вопросов современного рабочего движения. Забастовка 1–3 июля в Петербурге охватила свыше 62-х тысяч рабочих даже по подсчетам буржуазных газет – «Речи» и «Русского Слова», которые всегда давали в подобных случаях преуменьшенные сведения.

Перед нами, следовательно, факт выступления свыше чем шестидесятитысячной массы. Как известно, непосредственным поводом был при этом протест против преследований рабочей печати, ежедневных конфискаций ее и т. д. и т. п. Мы знаем также, из сообщений даже таких газет, как «Новое Время», «Речь», «Современка»{104}, «Русское Слово», что рабочие в своих речах и пр. подчеркивали общенародное значение своего протеста.

Как же отнеслись к событию разные классы русского общества? Какую заняли они позицию?

Мы знаем, что «Россия»{105}, «Земщина» и им подобные газеты выступали с обычными резко осуждающими заявлениями, – нередко с самой грубой бранью, угрозами и т. д. Это не ново. Это понятно. Это неизбежно.

Более «ново» поразительное равнодушие буржуазии, отражаемое равнодушием либеральных газет, причем сплошь да рядом это равнодушие сменяется отрицательным отношением, в то время, как менее важные, менее значительные по количеству участников, движения рабочих (лет 17–18 тому назад) вызывали в либерально-буржуазном обществе явное сочувствие. Тут несомненный решительный поворот либерализма направо, прочь от демократии, против демократии.

По поводу событий 1–3 июля в Петербурге одна из самых распространенных, если не самая распространенная газета в России (либеральное «Русское Слово») писала:

«Интересно отметить отношение с.-д. газет, издающихся в Петербурге, к этой забастовке. С.-д. «Правда» отводит просторное место вчерашней (писано 3 июля) забастовке, а орган группы так-наз. ликвидаторов, газета «Луч», ограничивается небольшой заметкой о забастовке, посвятив политическим забастовкам передовую статью («Луч» от 2 июля), в которой газета протестует против подобных выступлений рабочих». («Русское Слово» от 3 июля 1913 г.)

Таковы факты. Враждебность реакции. Равнодушие и отрицание либералов и ликвидаторов. Единство на деле либерализма с ликвидаторством. Единство массового рабочего действия, возможное только против ликвидаторов.

Исполнять свой демократический долг, служить свою службу передового отряда, обслуживать, просвещать и сплачивать массы народа пролетариат не может иначе, как в решительной борьбе с ликвидаторами, на деле вполне зависимыми от либерализма.

Либералы тоже нередко радикальничают на думской трибуне не хуже разных околомарксистских или колеблющихся элементов, но это не мешает либералам бороться (при помощи ликвидаторов) с внедумским демократизмом масс.

«Рабочая Правда» № 3, 16 июля 1913 г.

Печатается это тексту газеты «Рабочая Правда»

Кадеты об украинском вопросе

Давно уже указывалось и в печати и с думской трибуны, например, в речи с.-д. Петровского{106}, на полное неприличие, реакционность и наглость выступлении некоторых влиятельных кадетов (с г. Струве во главе) по украинскому вопросу.

На днях мы встретили в официальном органе к.-д. партии – «Речи», статью постоянного ее сотрудника, г. Мих. Могилянского, которую нельзя обойти молчанием.

Эта статья – настоящая шовинистическая травля украинцев за «сепаратизм». «Безоглядный авантюризм», «политический бред», «политическая авантюра» – вот какими выражениями пестрит статья чистейшего нововременца г. Мих. Могилянского, прикрывающегося плащом «демократизма»!! И конституционно-«демократическая» партия бесстыдно прикрывает эту статью, печатает ее сочувственно и молча одобряет подобный оголенный шовинизм.

Г-н Мих. Могилянский указывает сам на тот факт, что на всеукраинском съезде студенчества{107} в Львове против лозунга политической независимости. Украины выступили и некоторые украинские социал-демократы в лице эмигрантов украинцев из России, выступили против социал-демократа Донцова, который предложил съезду принятую большинством всех против 2-х резолюцию о «самостийной Украине».

Следовательно, нет и речи о том, чтобы все социал-демократы соглашались с Донцовым. Но социал-демократы спорили с Донцовым, выдвигая свои доводы, спорили на той же трибуне, убеждая ту же аудиторию.

Г-н Мих. Могилянский потерял настолько чутье азбучного политического приличия, что он бросает против Донцова и против всего съезда украинских студентов грубые, бранные слова из лексикона черносотенцев, превосходно зная, насколько невозможно для его противников опровержение взглядов «Речи», выступление перед русской аудиторией на той же трибуне, столь же решительное, открытое, свободное.

Горе-демократы – наши кадеты! И горе-демократы те, кто терпит без самого горячего протеста подобные выходки кадетов. Марксисты никогда не дадут закружить себе голову национальным лозунгом – все равно, великорусским, польским, еврейским, украинским или иным. Но марксисты не забывают также азбучной обязанности всякого демократа бороться против всякой травли какой бы то ни было нации за «сепаратизм», бороться за признание полного и безоговорочного равноправия наций и права их на самоопределение.

Можно держаться разных взглядов на то, каково должно быть, с точки зрения пролетариата, это самоопределение в каждом отдельном случае. Можно и должно спорить с национал-социалами вроде Донцова, но подлая травля за «сепаратизм», травля людей, не могущих защищаться, есть предел бесстыдства наших кадетов.

«Рабочая Правда» № 3, 16 июля 1913 г. Подпись: М.

Печатается по тексту газеты «Рабочая Правда»

Новейшие данные о партиях в Германии

Германское статистическое бюро опубликовало интересные данные о выборах в парламент (рейхстаг) в 1912 году. Особенно поучительно сравнение силы различных партий в деревне и в городе.

Германская статистика относит к деревенским поселениям все, имеющие до 2000 жителей, подобно статистике большинства европейских государств и в отличие от России, где до сих пор держится бессмысленное, казеннополицейское, произвольное отличие тех поселений, которые «названы» городами, независимо от числа жителей.

К мелким городам германская статистика относит поселения, имеющие от 2 до 10 тысяч жителей, а к более крупным городам поселения с 10 000 жителей и свыше.

Оказывается, что наблюдается поразительно правильное соответствие между прогрессивностью данной партии (в самом широком экономическом и политическом значении понятия: «прогрессивность») и увеличением силы этой партии в городах и вообще в более крупных поселениях.

Четыре группы политических партий в Германии выделяются при этом явственно:

1) социал-демократы – единственная вполне прогрессивная и в лучшем смысле «народная», массовая партия наемных рабочих;

2) «прогрессивная народная партия» – мелкобуржуазная демократическая партия, нечто вроде наших трудовиков (только в обстановке не крепостнического, а вполне буржуазного общества);

3) «национал-либералы» – партия крупной буржуазии, германская октябристско-кадетская партия;

4) все консервативные партии, черносотенных помещиков, клерикалов, реакционных мещан и крестьян (антисемиты, «центр», т. е. католики, собственно консерваторы, поляки и т. п.).

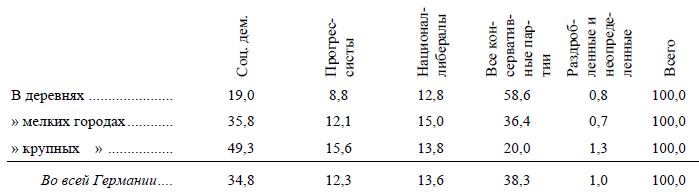

Доля голосов (в процентах), полученных партиями:

В Германии существует всеобщее избирательное право. Приведенная табличка ясно показывает, что германская деревня, германское крестьянство (как и крестьянство всех европейских, конституционных, цивилизованных стран) до сих пор целиком почти порабощены, духовно и политически, помещиками и попами.

В деревнях Германии почти 3/5 голосов (58,6 %) подается за консервативные, т. е. помещичьи и поповские, партии! Крестьянин был в Европе повсюду революционен, когда он боролся с феодалами, крепостниками и помещиками. Добившись свободы и частички земли, крестьянин, по общему правилу, мирился с помещиками и попами, становясь реакционером.

Но развитие капитализма начинает, в свою очередь, вырывать крестьянина из объятий реакции и ведет его за социал-демократами. В Германии с.-д. собрали в деревне в 1912 году уже почти пятую долю (19,0 %) всех деревенских голосов.

Политическое состояние современной германской деревни, следовательно, таково. Одна пятая идет за социал-демократами, одна пятая за более или менее «либеральной» буржуазией, три пятых за помещиками и попами. Поработать над политическим просвещением деревни остается еще немало. Капитализм, разоряя мелкое крестьянство и все более придавливая его, выбивает, можно сказать, силой из головы реакционные предрассудки.

В мелких городах картина уже иная: социал-демократы уже обогнали либеральную буржуазию (35,8 % голосов против 27 %), но еще не совсем догнали консерваторов, имеющих 36,4 % голосов. Мелкие города – главный оплот мещанства, преимущественно торгово-промышленного. Мещанство всего более колеблется, не давая устойчивого большинства ни консерваторам, ни социалистам, ни либеральной буржуазии.

В крупных городах – победа социал-демократии. Она ведет за собою половину населения (49,3 % голосов), – столько же, сколько и консерваторы и либералы вместе (15,6 + 13,8 + 20 = 49,4 %). Консерваторы здесь ведут за собой только одну пятую населения, либеральные буржуа – три десятых, социал-демократы – половину. Если бы взять самые крупные города, то получилось бы еще несравненно более полное преобладание социал-демократии.

Известно, что города во всех современных государствах и даже в России растут гораздо быстрее, чем деревня, что города представляют из себя центры экономической, политической и духовной жизни народа и являются главными двигателями прогресса. Преобладание социал-демократии в городах ярко обрисовывает значение этой партии, как партии передовых народных масс.

В Германии в 1912 году из 65 миллионов населения только 25,9 млн. жило в деревнях, 12,3 млн. в мелких городах и 26,8 млн. в более крупных городах. В последние десятилетия, когда Германия стала государством вполне капиталистическим, сравнительно свободным, имеющим прочную конституцию и всеобщее избирательное право, городское население растет особенно быстро по сравнению с деревенским. В 1882 г. из 45 млн. в городах жило 18,9 млн., т. е. 41,8 %; в 1895 г. из 52 млн. – 26, т. е. 49,8 %; в 1907 г. из 62 млн. – 36, т. е. 58,1 %. А население самых крупных городов, имеющих 100 000 и более жителей, составляло за эти годы – 3–7–12 млн., т. е. 7,4 % – 13,6 % – 19,1 % всего населения. За 25 лет все население возросло на 36,5 %, население городов на 89,6 %, а население самых крупных городов на 254,4 %.

Интересно, наконец, отметить, что чисто буржуазные партии в современной буржуазной Германии имеют за собой меньшинство населения. Во всей Германии в 1912 году с.-д. получили более трети общего числа поданных голосов (34,8 %), консерваторы (т. е. главным образом помещики и попы) немного менее двух пятых (38,3 %), а все либерально-буржуазные партии только одну четверть голосов (25,9 %).

Как это объяснить? Почему в буржуазной Германии, в стране особенно быстро развивающегося капитализма, более чем 60 лет спустя после революции (буржуазной революции 1848 года) господствуют помещичьи и клерикальные, а не чисто буржуазные политические партии?

Самое главное для объяснения этого явления указал уже К. Маркс в 1848 году: германская буржуазия, напуганная самостоятельностью пролетариата, увидевшая, что демократическими учреждениями пользуются рабочие для себя и против капиталистов, отвернулась от демократии, позорно предала свободу, которую раньше защищала, и повернула к лакейству перед помещиками и клерикалами{108}. Известно, что русская буржуазия с 1905 года эти лакейские политические стремления и лакейские политические идеи развивает еще усерднее, чем германская.

«Рабочая Правда» № 3, 16 июля 1913 г. Подпись: В. И.

Печатается по тексту газеты «Рабочая Правда»

Разоблачение английских оппортунистов

В Англии состоялись недавно дополнительные выборы в парламент в городе Лестере (Leicester).

Выборы эти имеют громадное принципиальное значение, и всякий социалист, интересующийся важнейшим вопросом об отношении пролетариата к либеральной буржуазии вообще и об английском социалистическом движении в частности, должен внимательно вдуматься в лёстерские выборы.

Избирательный округ Лестера посылает в парламент двух членов, и каждый избиратель имеет два голоса. Таких округов в Англии немного, но они как раз особенно благоприятствуют молчаливому блоку (союзу) социалистов с либералами, что подчеркивает английский корреспондент лейпцигской «Народной Газеты». Именно от таких округов прошли в парламент виднейшие вожди так называемой «Независимой» (независимой от социализма, но зависимой от либерализма) рабочей партии. И Кейр-Гарди, и Филипп Сноуден, и Рамсей Макдональд – вожди «Независимой рабочей партии» прошли от таких округов.

А в этих округах господствующие либералы дают директиву (указание) своим избирателям: один голос за социалиста, один за либерала, – разумеется, если социалист этот – «разумный», умеренный, «независимый», а не какой-нибудь непримиримый эсдек, которого английские либералы и ликвидаторы не хуже русских умеют ругать анархо-синдикалистом и т. п.!

Фактически проводится, следовательно, блок либералов с умеренными, оппортунистическими социалистами. Фактически английские «независимцы» (к которым такую нежность питают наши ликвидаторы) зависят от либералов. Поведение «независимцев» в английском парламенте постоянно подтверждает эту зависимость.

И вот, депутат «независимых» от Лестера, сам вождь партии Макдональд, сложил с себя мандат по личным причинам.

Как быть?

Либералы выставили, разумеется, своего кандидата.

Лестер – фабричный город с пролетарским преимущественно населением.

Местная организация «независимцев» собирает конференцию и 67 голосами против 8 постановляет выставить своего кандидата. Сказано – сделано. Выставляют Бантона, члена городской думы, видного деятеля «Независимой рабочей партии».

Тогда Центральный комитет этой партии, от которого зависит выдача денег на выборы (а выборы в Англии очень дороги!), отказывается утвердить кандидатуру Бантона!!

Центральный комитет оппортунистов пошел против местных рабочих.

Лёстерская организация другой английской социалистической партии, не оппортунистической, действительно независимой от либералов, посылает своего представителя к лёстерским «независимцам» и предлагает им поддержать кандидатуру своего члена, члена «Британской социалистической партии» Гартли (Hartley), очень популярного деятеля рабочего движения, бывшего члена «Независимой рабочей партии», покинувшего ее из-за ее оппортунизма.

Лёстерская организация «Независимой рабочей партии» в трудном положении: всей душой она за Гартли, но… но дисциплина своей партии, решение ЦК! Лёстерцы нашли выход: собрание закрыли и, как частные люди, высказались все за Гартли. На другой день громадное собрание рабочих одобрило кандидатуру Гартли. Сам Бантон послал телеграмму, что голосует за Гартли. Профессиональные союзы Лестера высказываются за Гартли.