Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 9. Июль 1904 ~ март 1905

Горячий привет.

ЛенинИз Питера начали посылать нам протоколы районных рабочих собраний. Пример, достойный подражания. Вообще усиленно просим рабочих самих писать и писать во «Вперед».

Впервые напечатано в 1926 г. в Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи

Анкета{104}. К III съезду партии

Ввиду созыва III съезда партии некоторые товарищи-практики просят нас напечатать следующее заявление. Было бы весьма желательно, чтобы при предстоящем обсуждении организационного вопроса на съезде были приняты во внимание и обсуждены особенно тщательно указания и мнения возможно большего числа работавших в России товарищей. Пусть поэтому всякий работавший откликнется и даст ответ на следующие вопросы. Редакция «Вперед» соберет их вместе и передаст съезду, так что каждый делегат в состоянии будет воспользоваться коллективным опытом массы товарищей. Вот примерный перечень главнейших вопросов, выяснение которых необходимо для переработки устава и составления резолюций съезда. 1) Место и время и продолжительность работы? 2) Работал ли в качестве члена комитета или одного из комитетских учреждений и какого? фабричного кружка и т. д.? 3) Как велико было число членов каждого из известных пишущему комитетов или комитетских отделений, организаторских групп и т. д.? сколько рабочих и интеллигентов в каждом? 4) Каков был обычай кооптации из периферии в комитет? Нельзя ли указать средний срок работы в периферии? Нет ли примеров недовольства из-за кооптации и т. п.? Необходимо строго отделять при всех ответах период до II съезда и после него. Особенно желательны подробные сведения о периоде до II съезда. 5) Сколько было всего партийных организаций, групп, кружков и т. д. в той местности, где NN работал? Перечислить каждую группу, ее число членов, функции и т. д. 6) Были ли группы (организации, кружки и т. д.), не считающиеся партийными, но примыкающие к партии? 7) Как велись сношения между периферией (и всеми различными родами периферийных кружков) и комитетом? Удовлетворяли ли работников эти формы сношений? 8) Считаете ли возможным и желательным введение выборного начала? Если нет, почему? Если да, то как именно? Желательно точно указать, на какие кружки должно бы быть распространено право выбора. 9) Считаете ли полезным разделение интеллигентских и рабочих комитетов (групп, кружков, организаций и т. д.)? Если нет, почему? Если да, то просят указать форму разделения. 10) Выбирал ли комитет центральную, распорядительную группу, или нет? Если да, как именно? как часто ее проверяли? были ли довольны ее учреждением? 11) Считаете ли полезными и возможными писаные уставы местных организаций? 12) Считаете ли полезным введение в устав партии каких-либо норм относительно местных организаций (комитетов и др.)? Если да, просят наметить эти нормы. 13) Считаете ли желательным определение в уставе партии точных прав ЦК на введение (и исключение) членов из комитетов и других организаций? Каковы должны быть точные права ЦК? 14) Желательно ли оградить автономию местных комитетов особыми нормами и какими именно? 15) Как часто собирался комитет или та группа, кружок и т. д., где вы были членом? Если можно, перечислите точно все собрания за время вашей работы. Если нельзя, определите приблизительно. Были ли неудобства частых собраний? Каково среднее число возможных и необходимых, по вашему опыту, собраний в месяц и каково число членов собрания?

Написано ранее 20 февраля (5 марта) 1905 г.

Впервые напечатано в 1926 г. в Ленинском сборнике V

Печатается по рукописи

Записи речей в женевском клубе большевиков{105}. Протокол 5 марта 1905 года

I

Ленин. Предлагает, чтобы все результаты работ секции были преданы гласности, – прежде всего, чтобы Степанов представил бы свой доклад письменно, а также протоколы. Общую сводку этих протоколов передать съезду; они могут дать много практических указаний при работе съезда. Доклад Степанова, к сожалению, носит слишком абстрактный характер. Чтобы из докладов сделать точные выводы в виде резолюций, они должны быть более конкретны. Для этого предлагаю составить анкету среди заграничных и русских товарищей, причем они должны дать точные ответы на поставленные вопросы (да, нет, столько-то). Фотография их работы, напр., в каком городе работал, какие вопросы решал на собраниях и т. д. А обобщенные выводы хотя и могут кое-что дать, но из них, повторяю, нельзя сделать точных выводов. Поэтому предлагаю, чтобы кружок занялся выработкой такого вопросника и разослать его по загранице товарищам и в России, чтобы они ответили на все вопросы кратко. Если у нас будет такой сырой материал (если ответят товарищей 100–200), тогда съезд может использовать его для точных выводов.

Повторяю свои предложения: во-первых, представить сводку всех протоколов, а также и самые протоколы съезду, во-вторых, заняться составлением вопросника. И этим заняться необходимо теперь же, не откладывая, даже предлагаю бросить все работы по секции и заняться приведением в порядок всех протоколов и написать по ним доклад к съезду.

II

Ленин. Теперь, при выходе извещения о созыве III съезда, работа секций приняла другой характер. Вот уже 2 месяца работы секций, но как мало все-таки сделано: протоколы не все, докладов нет; а с этим надо поспешить, чтобы эти работы не пропали даром и имели бы практическое значение, т. е. все это надо представить съезду. Чтобы скорее представить протоколы, я предлагаю весь кружок обратить в помощь секретарям. Повторяю, если кружок не закончит эту работу, то все его работы грозят остаться в этом кружке, между тем как они могут посодействовать выработке организационных планов. Предлагаю дальше, сейчас же приступить к выработке вопросника – со всем этим надо спешить, события не ждут, съезд может быть очень скоро. Всего лучше вопросник поручить выработать отдельной комиссии.

III

Ленин. Я ничего не имею против предложения тов. Ольги. Что же касается моего опыта, то при той быстроте, с какой теперь изменяются события, условия работы, то думаю, что я таковым не обладаю. Мною был составлен вопросник, но он слишком общ. Я предлагаю, чтобы в комиссию по составлению вопросника выбрать опытных товарищей, и как можно скорее ускорить это дело.

Впервые напечатано в 1934 г. в Ленинском сборнике XXVI

Печатается по протокольной записи

Новые задачи и новые силы{106}

Развитие массового рабочего движения в России в связи с развитием социал-демократии характеризуется тремя замечательными переходами. Первый переход – от узких пропагандистских кружков к широкой экономической агитации в массе; второй – к политической агитации в крупных размерах и к открытым, уличным демонстрациям; третий – к настоящей гражданской войне, к непосредственной революционной борьбе, к вооруженному народному восстанию. Каждый из этих переходов подготовлялся, с одной стороны, работой социалистической мысли в одном преимущественно направлении, с другой стороны, глубокими изменениями в условиях жизни и во всем психическом укладе рабочего класса, пробуждением новых и новых слоев его к более сознательной и активной борьбе. Эти изменения происходили иногда бесшумно, накопление сил пролетариатом, совершалось за сценой, незаметно, вызывая нередко разочарование интеллигентов в прочности и жизненности массового движения. Затем наступал перелом, и все революционное движение как бы сразу поднималось на новую, высшую ступень. Перед пролетариатом и его передовым отрядом, социал-демократией, вставали практически новые задачи, для разрешения этих задач словно из земли вырастали новые силы, которых никто не подозревал еще накануне перелома. Но происходило все это не сразу, не без колебаний, не без борьбы направлений в социал-демократии, не без возвратов к устарелым, давно, казалось бы, отжившим и похороненным воззрениям.

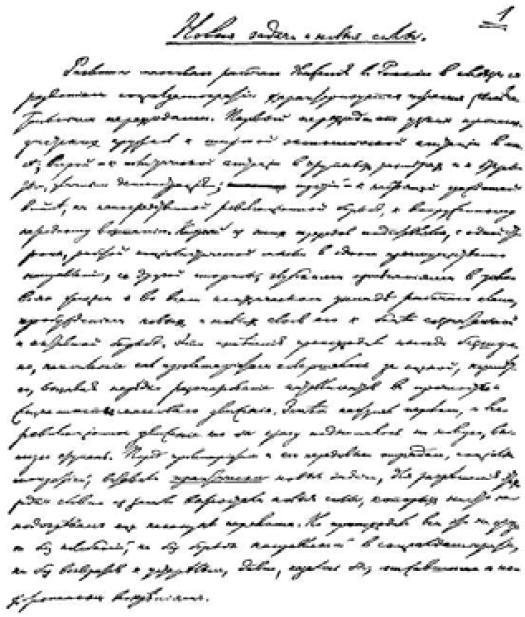

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Новые задачи и новые силы». – 1905 г. (Уменьшено)

Один из таких периодов колебаний переживает и теперь социал-демократия в России. Было время, когда переход к политической агитации пробивался через оппортунистические теории, когда боялись, что для новых задач не хватает сил, когда отсталость социал-демократии от запросов пролетариата оправдывали неумеренно-частым повторением слова «классовый» или хвостистским толкованием отношения партии к классу. Ход движения отмел все эти близорукие опасения и отсталые взгляды. Теперь новый подъем сопровождается опять, хотя и несколько в другой форме, борьбой с отжившими кружками и направлениями. Рабочедельцы возродились в лице новоискровцев. Чтобы приспособить нашу тактику и организацию к новым задачам, приходится преодолевать сопротивление оппортунистических теорий насчет «высшего типа демонстраций» (план земской кампании) или насчет «организации-процесса», приходится бороться против реакционной боязни перед «назначением» восстания или перед революционной демократической диктатурой пролетариата и крестьянства. Отсталость социал-демократии от насущных запросов пролетариата опять оправдывается неумеренно-частым (и очень часто неумным) повторением слова «классовый» и принижением задач партии по отношению к классу. Лозунгом «рабочей самодеятельности» опять злоупотребляют, преклоняясь перед низшими формами самодеятельности и игнорируя высшие формы действительно социал-демократической самодеятельности, действительно революционной инициативы самого пролетариата.

Не подлежит ни малейшему сомнению, что ход движения отметет и на этот раз все эти пережитки устарелых и безжизненных взглядов. Такое отметание должно состоять, однако, далеко не в одном опровержении старых ошибок, а еще несравненно более в положительной революционной работе над практическим осуществлением новых задач, над привлечением к нашей партии и использованием ею новых сил, которые в такой гигантской массе выдвигаются теперь на революционное поприще. Именно эти вопросы положительной революционной работы должны составить главный предмет занятий предстоящего третьего съезда, именно на них должны теперь сосредоточить все свои помыслы все члены нашей партии в их местной и общей работе. Каковы стоящие перед нами новые задачи, мы в общих чертах не раз уже говорили: расширение агитации на новые слои городской и деревенской бедноты, создание более широкой, подвижной и крепкой организации, подготовка восстания и вооружение народа, соглашение для этих целей с революционной демократией. Каковы новые силы для осуществления этих задач, – об этом красноречиво говорят вести о всеобщих стачках по всей России, о забастовках и революционном настроении молодежи, демократической интеллигенции вообще и даже многих кругов буржуазии. Наличность этих громадных свежих сил, полная уверенность в том, что даже теперешнее, невиданное никогда в России революционное брожение охватило только еще небольшую долю всего гигантского запаса горючего материала в рабочем классе и крестьянстве, – все это ручается вполне и безусловно, что новые задачи могут быть решены и непременно будут решены. Практический вопрос, стоящий перед нами, состоит прежде всего в том, как именно использовать, направить, объединить, организовать эти новые силы, как именно сосредоточить социал-демократическую работу главным образом на новых высших задачах, выдвигаемых моментом, отнюдь не забывая при этом тех старых и обычных задач, которые стоят и будут стоять перед нами, пока держится мир капиталистической эксплуатации.

Чтобы наметить некоторые способы разрешения этого практического вопроса, начнем с одного частного, но очень характерного, на наш взгляд, примера. Недавно, совсем накануне начала революции, либерально-буржуазное «Освобождение» (№ 63) затронуло вопрос об организационной работе социал-демократии. Внимательно следя за борьбой двух направлений в социал-демократии, «Освобождение» не преминуло еще и еще раз воспользоваться поворотом новой «Искры» к «экономизму» и подчеркнуть (по поводу демагогической брошюры «Рабочего») свою глубокую принципиальную симпатию к «экономизму». Либеральный орган правильно заметил, что из этой брошюры (см. о ней № 2 «Вперед»[76]) вытекает неизбежное отрицание или умаление роли революционной социал-демократии. И по поводу совершенно неверных утверждений «Рабочего» об игнорировании экономической борьбы после победы правоверных марксистов «Освобождение» говорит:

«Иллюзия современной русской социал-демократии заключается в том, что она боится культурной работы, боится легальных путей, боится «экономизма», боится так называемых неполитических форм рабочего движения, не понимая, что только культурная работа, легальные и неполитические формы могут создать достаточно прочный и достаточно широкий базис для такого движения рабочего класса, которое заслуживало бы названия революционного». И «Освобождение» советует освобожденцам «взять на себя инициативу в деле создания профессионального рабочего движения» не против социал-демократии, а вместе с нею, причем проводится параллель с условиями немецкого рабочего движения в эпоху исключительного закона против социалистов.

Здесь не место говорить об этой параллели, которая глубоко ошибочна. Необходимо прежде всего восстановить истину об отношении социал-демократии к легальным формам рабочего движения. «Легализация несоциалистических и неполитических рабочих союзов в России уже началась», – говорилось в 1902 году в «Что делать?»[77]. «Мы не можем отныне не считаться с этим течением». Как считаться? ставится там вопрос и указывается на необходимость разоблачения не только зубатовских учений, но и всяких гармонических, либеральных речей на тему о «сотрудничестве классов» («Освобождение», приглашая соц.-дем. к сотрудничеству, вполне признает первую задачу и умалчивает о второй). «Делать это, – говорится далее, – вовсе не значит забывать о том, что в конце концов легализация рабочего движения принесет пользу именно нам, а не Зубатовым». Мы отделяем плевелы от пшеницы, разоблачая зубатовщину и либерализм в легальных собраниях, «Пшеница, это – привлечение внимания еще более широких и самых отсталых слоев рабочих к социальным и политическим вопросам, это – освобождение нас, революционеров, от таких функций, которые по существу легальны (распространение легальных книг, взаимопомощь и т. п.) и развитие которых неизбежно будет давать нам все больший и больший материал для агитации».

Отсюда ясно видно, что, по вопросу о «боязни» легальных форм движения, жертвой «иллюзии» сделалось всецело «Освобождение». Революционные соц.-демократы не только не боятся этих форм, а указывают прямо на существование в них и плевелов и пшеницы. Своими рассуждениями «Освобождение» только прикрывает, следовательно, реальную (и основательную) боязнь либералов перед разоблачением со стороны революционной социал-демократии классовой сущности либерализма.

Но особенно интересует нас с точки зрения теперешних задач вопрос об освобождении революционеров от части их функций. Именно переживаемый нами момент начала революции придает этому вопросу особенно злободневное и особенно широкое значение. «Чем энергичнее будем мы вести революционную борьбу, тем больше вынуждено будет правительство легализировать часть профессиональной работы, снимая тем с нас часть нашего бремени», – говорилось в «Что делать?»[78]. Но энергичная революционная борьба избавляет нас от «части нашего бремени» не только этим путем, а и многими другими. Переживаемый момент не только «легализировал» многое такое, что раньше было под запретом. Он настолько расширил движение, что и помимо правительственной легализации вошло в практику, стало обычным, доступным для массы многое такое, что раньше считалось доступным и было доступным только для революционера. Весь исторический ход развития соц.-дем. движения характеризуется тем, что оно завоевывает себе, несмотря на все препятствия, все более значительную свободу действий, вопреки законам царизма и мерам полиции. Революционный пролетариат как бы окружает себя известной, недоступной для правительства атмосферой сочувствия и поддержки как в рабочем классе, так и в других классах (разделяющих, конечно, лишь небольшую часть требований рабочей демократии). В начале движения социал-демократу приходилось исполнять массу почти культурнической работы, занимать свои силы почти одной экономической агитацией. И вот, одна такая функция за другой все более переходит в руки новых сил, более широких слоев, привлекаемых к движению. В руках революционных организаций все более сосредоточивалась функция настоящего политического руководства, функция указания соц.-дем. выводов из проявлений рабочего протеста и народного недовольства. Сначала нам приходилось учить рабочих грамоте и в прямом и в переносном смысле. Теперь уровень политической грамотности так гигантски повысился, что можно и должно сосредоточить все свои силы на более непосредственных социал-демократических целях организованного руководства революционным потоком. Теперь либералы и легальная печать делают массу той «подготовительной» работы, которая до сих пор слишком занимала наши силы. Теперь открытая, не преследуемая ослабевшим правительством, пропаганда демократических идей и требований разлилась так широко, что мы должны приспособляться к совершенно новому размаху движения. Конечно, в этой подготовительной работе есть и плевелы и пшеница; конечно, социал-демократам придется теперь все больше и больше внимания уделять борьбе с влиянием на рабочих буржуазной демократии. Но именно такая работа и будет заключать в себе гораздо больше действительно социал-демократического содержания, чем прежняя наша деятельность, направленная, главным образом, к пробуждению политически-бессознательных масс.

Чем больше расширяется народное движение, тем больше раскрывается настоящая природа различных классов, тем насущнее задача партии руководить классом, быть его организатором, а не тащиться в хвосте событий. Чем больше развивается везде и повсюду всяческая революционная самодеятельность, тем очевиднее становится пустота и бессодержательность рабочедельских словечек о самодеятельности вообще, повторяемых так охотно всяким крикуном[79], тем больше выступает значение социал-демократической самодеятельности, тем выше требования, предъявляемые событиями нашей революционной инициативе. Чем шире новые и новые потоки общественного движения, тем важнее крепкая соц.-дем. организация, умеющая создавать новые русла для этих потоков. Чем больше работает на руку нам независимо от нас идущая демократическая пропаганда и агитация, тем важнее организованное руководство социал-демократии для охраны независимости рабочего класса от буржуазной демократии.

Революционная эпоха для социал-демократии все равно, что военное время для армии. Надо расширять кадры нашей армии, переводить ее с мирных контингентов на военные, мобилизовать запасных и резервных, призывать под знамена получивших отпуск, налаживать новые вспомогательные корпуса, отряды и службы. Надо не забывать, что на войне неизбежно и необходимо пополнять свои ряды менее подготовленными рекрутами, заменять сплошь да рядом офицеров простыми солдатами, ускорять и упрощать производство солдат в офицеры.

Говоря без метафор: надо сильно расширить состав всевозможных партийных и примыкающих к партии организаций, чтобы хоть сколько-нибудь идти в ногу с возросшим во сто раз потоком народной революционной энергии. Это не значит, разумеется, чтобы следовало оставить в тени выдержанную подготовку и систематическое обучение истинам марксизма. Нет, но надо помнить, что теперь гораздо большее значение в деле подготовки и обучения имеют самые военные действия, которые учат неподготовленных именно в нашем и всецело в нашем направлении. Надо помнить, что наша «доктринерская» верность марксизму подкрепляется теперь тем, что ход революционных событий дает везде и повсюду предметные уроки массе и все эти уроки подтверждают именно нашу догму. Не об отказе от догмы, следовательно, говорим мы, не об ослаблении нашего недоверчивого и подозрительного отношения к расплывчатым интеллигентам и революционным пустоцветам, совсем напротив. Мы говорим о новых методах обучения догме, о которых непозволительно было бы забывать социал-демократу. Мы говорим о том, как важно теперь пользоваться наглядными уроками великих революционных событий, чтобы преподавать не кружкам уже, а массам наши старые «догматические» уроки насчет, например, того, что необходимо слияние на деле террора с восстанием массы, что за либерализмом образованного русского общества надо уметь видеть классовые интересы нашей буржуазии (ср. полемику по этому вопросу с соц.-рев. в № 3 «Вперед»[80]).

Значит, не об ослаблении нашей соц.-демократической требовательности, нашей ортодоксальной непримиримости идет речь, а об укреплении той и другой новыми путями, новыми методами обучения. В военное время рекрутов надо учить непосредственно на военных действиях. Смелее же беритесь за новые приемы обучения, товарищи! Смелее составляйте новые и новые дружины, посылайте их в бой, вербуйте больше рабочей молодежи, расширяйте обычные рамки всех партийных организаций, начиная от комитетов и кончая фабричными группами, цеховыми союзами, студенческими кружками! Помните, что всякое промедление наше в этом деле послужит на пользу врагам социал-демократии, ибо новые ручьи ищут выхода немедленно и, не находя соц.-дем. русла, они будут устремляться в несоц.-демократическое. Помните, что каждый практический шаг революционного движения будет неизбежно и неминуемо учить молодых рекрутов именно социал-демократической науке, ибо эта наука основана на объективно-верном учете сил и тенденций различных классов, а революция есть не что иное, как ломка старых надстроек и самостоятельное выступление различных классов, стремящихся по-своему создать новую надстройку. Не принижайте только нашей революционной науки до одной книжной догмы, не опошляйте ее презренными фразами о тактике-процессе, организации-процессе, фразами, которые оправдывают разброд, нерешительность, неинициативность. Давайте больше простора самым разнообразным предприятиям самых различных групп и кружков, памятуя, что верность их пути кроме наших советов и помимо наших советов обеспечивается неумолимыми требованиями самого хода революционных событий. Давно уже сказано, что в политике часто приходится учиться у врага. А в революционные моменты враг всегда навязывает нам правильные выводы особенно назидательно и быстро.

Итак, подводим итоги: надо считаться с стократ разросшимся движением, с новым темпом работы, с более свободной атмосферой, с более широким полем деятельности. Нужен совсем иной размах всей работы. Нужно переносить центр тяжести приемов обучения с мирных преподавательских уроков на военные действия. Нужно вербовать смелее, шире и быстрее молодых борцов в ряды всех и всяческих наших организаций. Нужно создавать для этого, не медля ни минуты, сотни новых организаций. Да, сотни, это не гипербола и не возражайте мне, что теперь «поздно» заниматься такой широкой организационной работой. Нет, организоваться никогда не поздно. И приобретаемой нами по закону и захватываемой нами вопреки закона свободой мы должны пользоваться, чтобы умножать и укреплять все и всяческие партийные организации. Каков бы ни был ход и исход революции, как бы рано ни остановили ее те или другие обстоятельства, все ее реальные приобретения будут прочны и верны лишь по мере организованности пролетариата.

Лозунг: организуйтесь! который сторонники большинства хотели дать в оформленном виде на втором съезде партии, должен быть осуществляем теперь немедленно. Если мы не сумеем смело, инициативно создать новых организаций, мы должны тогда отказаться от пустых претензий на роль авангарда. Если мы беспомощно остановимся на достигнутых уже пределах, формах и рамках комитетов, групп, собраний, кружков, мы докажем этим свою неумелость. Тысячи кружков возникают теперь повсюду, помимо нас, без всякой определенной программы и цели, просто под влиянием событий. Надо, чтобы социал-демократы поставили себе задачей создать и укрепить непосредственные отношения с возможно большим числом таких кружков, чтобы они оказывали им помощь, просвещали запасом своих знаний и опыта, оживляли своей революционной инициативой. Пусть все такие кружки, кроме сознательно несоциал-демократических, либо прямо входят в партию, либо примыкают к партии. В последнем случае нельзя требовать ни принятия нашей программы, ни обязательных организационных отношений с нами: достаточно одного чувства протеста, одного сочувствия делу международной революционной социал-демократии, чтобы из таких примыкающих кружков при энергичном выступлении перед ними социал-демократов, под давлением хода событий, вырабатывались сначала демократические помощники социал-демократической рабочей партии, а затем и убежденные члены ее.