Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 30. Июль 1916 – февраль 1917

Лозунгом, который указывает и быстрейший выход из империалистской войны и связь нашей борьбы против нее с борьбой против оппортунизма, является гражданская война за социализм. Только этот лозунг правильно учитывает и особенности военного времени – война затягивается и грозит вырасти в целую «эпоху» войны! – и весь характер нашей деятельности в противовес оппортунизму с его пацифизмом, с его легализмом, с его приспособлением к «своей» буржуазии. Но, кроме того, гражданская война против буржуазии является демократически организуемой и ведомой войной масс бедноты против меньшинства имущих. Гражданская война есть тоже война; следовательно, и она неминуемо должна ставить насилие на место права. Но насилие во имя интересов и прав большинства населения отличается иным характером: оно попирает «права» эксплуататоров, буржуазии, оно неосуществимо без демократической организации войска и «тыла». Гражданская война насильственно экспроприирует, сразу и прежде всего, банки, фабрики, железные дороги, крупные сельскохозяйственные имения и т. д. Но именно для того, чтобы экспроприировать все это, надо ввести и выбор всех чиновников народом и выбор офицеров народом и полное слияние армии, ведущей войну против буржуазии, с массой населения, и полную демократию в деле распоряжения съестными припасами, производства и распределения их и т. д. Целью гражданской войны является завоевание банков, фабрик, заводов и пр., уничтожение всякой возможности сопротивления буржуазии, истребление ее войска. Но эта цель недостижима ни с чисто военной, ни с экономической, ни с политической стороны без одновременного, развивающегося в ходе такой войны, введения и распространения демократии среди нашего войска и нашего «тыла». Мы говорим массам теперь (и массы инстинктивно чувствуют нашу правоту, когда мы говорим им это): «вас обманывают, ведя на войну ради империалистского капитализма и прикрывая ее великими лозунгами демократии». «Вы должны вести и вы поведете войну против буржуазии действительно демократически и в целях действительного осуществления демократии и социализма». Теперешняя война соединяет и «сливает» народы в коалиции посредством насилия и финансовой зависимости. Мы в своей гражданской войне против буржуазии будем соединять и сливать народы не силой рубля, не силой дубья, не насилием, а добровольным согласием, солидарностью трудящихся против эксплуататоров. Провозглашение равных прав всех наций для буржуазии стало обманом, для нас оно будет правдой, которая облегчит и ускорит привлечение на нашу сторону всех наций. Без демократической организации отношения между нациями на деле, – а следовательно, и без свободы государственного отделения – гражданская война рабочих и трудящихся масс всех наций против буржуазии невозможна.

Через использование буржуазного демократизма – к социалистической и последовательно-демократической организации пролетариата против буржуазии и против оппортунизма. Иного пути нет. Иной «выход» не есть выход. Иного выхода не знает марксизм, как не знает его действительная жизнь. Свободное отделение и свободное соединение наций мы должны включить в этот же путь, а не отмахиваться от них, не бояться, что это «загрязнит» «чисто» экономические задачи.

Написана в августе – сентябре 1916 г.

Впервые напечатано в 1929 г. в журнале «Пролетарская Революция» № 7

Печатается по рукописи

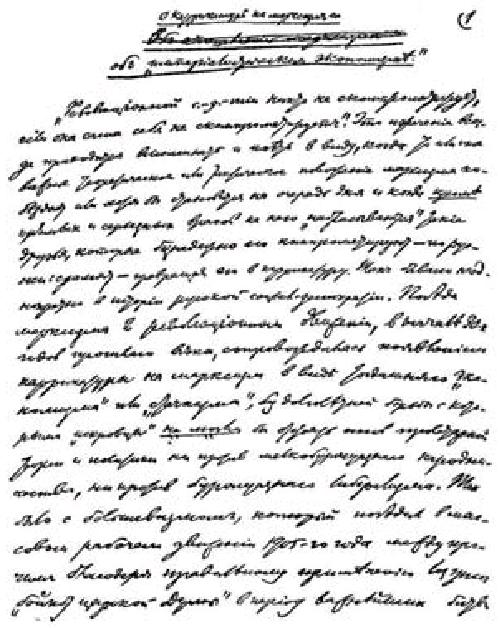

Первая страница рукописи В. И. Ленина «О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме»». – 1916 г. (Уменьшено)

О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме»{42}

«Революционной социал-демократии никто не скомпрометирует, если она сама себя не скомпрометирует». Это изречение всегда приходится вспоминать и иметь в виду, когда то или иное важное теоретическое или тактическое положение марксизма побеждает или хотя бы становится на очередь дня и когда кроме прямых и серьезных врагов на него «набрасываются» такие друзья, которые безнадежно его компрометируют – по-русски: срамят – превращая его в карикатуру. Так бывало неоднократно в истории русской социал-демократии. Победа марксизма в революционном движении, в начале 90-х годов прошлого века, сопровождалась появлением карикатуры на марксизм в виде тогдашнего «экономизма» или «стачкизма», без долголетней борьбы с которым «искровцы» не могли бы отстоять основ пролетарской теории и политики ни против мелкобуржуазного народничества, ни против буржуазного либерализма. Так было с большевизмом, который победил в массовом рабочем движении 1905 года, между прочим, благодаря правильному применению лозунга «бойкот царской Думы»{43} в период важнейших битв русской революции, осенью 1905 года, и который должен был пережить – и преодолеть борьбой – карикатуру на большевизм в 1908–1910 годах, когда Алексинский и др. поднимали великий шум против участия в III Думе{44}.

Так обстоит дело и теперь. Признание данной войны империалистскою, указание на ее глубокую связь с империалистской эпохой капитализма встречает наряду с серьезными противниками несерьезных друзей, для которых словечко империализм стало «модой», которые, заучив это словечко, несут рабочим самую отчаянную теоретическую путаницу, воскрешая целый ряд былых ошибок былого «экономизма». Капитализм победил, – поэтому не нужно думать над политическими вопросами, рассуждали старые «экономисты» в 1894–1901 годах, доходя до отрицания политической борьбы в России. Империализм победил, – поэтому не нужно думать о вопросах политической демократии, рассуждают современные «империалистические экономисты». Как образчик таких настроений, такой карикатуры на марксизм, получает значение печатаемая выше статья П. Киевского, дающая впервые опыт сколько-нибудь цельного литературного изложения шатаний мысли, замечавшихся в некоторых заграничных кружках нашей партии с начала 1915 года.

Распространение «империалистического экономизма» в рядах марксистов, которые решительно встали против социал-шовинизма и на сторону революционного интернационализма в современном великом кризисе социализма, было бы серьезнейшим ударом нашему направлению – и нашей партии, – ибо компрометировало бы ее извнутри, из ее собственных рядов, превращало бы ее в представительницу карикатурного марксизма. Поэтому на обстоятельном обсуждении хотя бы главнейших из бесчисленных ошибок в статье П. Киевского приходится остановиться, как бы ни было это «неинтересно» само по себе, как бы ни вело это сплошь да рядом к чересчур элементарному разжевыванию чересчур азбучных истин, для внимательного и вдумчивого читателя давно уже известных и понятных из нашей литературы 1914 и 1915 годов.

Начнем с самого «центрального» пункта рассуждений П. Киевского, чтобы сразу ввести читателя в «суть» нового направления «империалистического экономизма».

1. Марксистское отношение к войнам и к «защите отечества»

П. Киевский уверен сам и хочет уверить читателей, что он «несогласен» только с самоопределением наций, с § 9 нашей партийной программы. Он очень сердито пытается отбросить обвинение в том, что он коренным образом отступает от марксизма вообще в вопросе о демократии, что он является «изменником» (ядовитые кавычки П. Киевского) марксизму в чем-либо основном. Но в том-то и суть, что, как только наш автор принялся рассуждать о своем якобы частном и отдельном несогласии, принялся приводить аргументы, соображения и пр., – сейчас же оказалось, что он именно по всей линии идет в сторону от марксизма. Возьмите § b (отд. 2) в статье П. Киевского. «Это требование» (т. е. самоопределение наций) «прямым путем (!!) ведет к социал-патриотизму», – провозглашает наш автор и поясняет, что «предательский» лозунг защиты отечества есть вывод, «с полнейшей (!) логической (!) правомерностью делаемый из права наций на самоопределение…» Самоопределение, по его мнению, есть «санкционирование предательства французских и бельгийских социал-патриотов, защищающих эту независимость» (национально-государственную независимость Франции и Бельгии) «с оружием в руках – они делают то, что сторонники «самоопределения» только говорят»… «Защита отечества принадлежит к арсеналу наших злейших врагов»… «Мы решительно отказываемся понимать, как можно быть одновременно против защиты отечества и за самоопределение, против отечества и за него».

Так пишет П. Киевский. Он явно не понял наших резолюций против лозунга защиты отечества в данной войне. Приходится взять то, что черным по белому написано в этих резолюциях, и разъяснить еще раз смысл ясной русской речи.

Резолюция нашей партии, принятая на бернской конференции в марте 1915 года и носящая заголовок: «О лозунге защиты отечества», начинается словами: «Действительная сущность современной войны заключается» в том-то и том-то.

Речь идет о современной войне. Яснее нельзя этого сказать по-русски. Слова «действительная сущность» показывают, что надо отличать кажущееся от действительного, внешность от сущности, фразы от дела. Фразы о защите отечества в данной войне облыжно выдают империалистскую войну 1914–1916 годов, войну из-за раздела колоний, из-за грабежа чужих земель и т. д., за национальную войну. Чтобы не оставить ни малейшей возможности исказить наши взгляды, резолюция добавляет особый абзац о «действительно-национальных войнах», которые «имели место особенно (заметьте: особенно не значит исключительно!) в эпоху 1789–1871 годов».

Резолюция поясняет, что «в основе» этих «действительно» национальных войн «лежал длительный процесс массовых национальных движений, борьбы с абсолютизмом и феодализмом, свержения национального гнета…»[22]

Кажется, ясно? В теперешней империалистской войне, которая порождена всеми условиями империалистской эпохи, т. е. явилась не случайно, не исключением, не отступлением от общего и типичного, фразы о защите отечества суть обман народа, ибо это война не национальная. В действительно-национальной войне слова «защита отечества» вовсе не обман и мы вовсе не против нее. Такие (действительно-национальные) войны имели место «особенно» в 1789–1871 годах, и резолюция, ни словом не отрицая их возможность и теперь, поясняет, как надо отличать действительно-национальную войну от империалистской, прикрываемой обманно-национальными лозунгами. Именно – для отличения надо рассмотреть, лежит ли «в основе» «длительный процесс массовых национальных движений», «свержения национального гнета».

В резолюции о «пацифизме» говорится прямо: «социал-демократы не могут отрицать позитивного значения революционных войн, т. е. не империалистских войн, а таких, которые велись, например» (заметьте это: «например»), «от 1789 до 1871 г. ради свержения национального гнета…»[23] Могла ли бы резолюция нашей партии в 1915 году говорить о национальных войнах, примеры коих бывали в 1789–1871 гг., и указывать, что позитивного значения таких войн мы не отрицаем, если бы такие войны не признавались возможными и теперь? Ясно, что не могла бы.

Комментарием к резолюциям нашей партии, т. е. популярным пояснением их, является брошюра Ленина и Зиновьева «Социализм и война». В этой брошюре на стр. 5 черным по белому написано, что «социалисты признавали и признают сейчас законность, прогрессивность, справедливость защиты отечества или оборонительной войны» только в смысле «свержения чуженационального гнета». Приводится пример: Персия против России «и т. п.» и говорится: «это были бы справедливые, оборонительные войны независимо от того, кто первый напал, и всякий социалист сочувствовал бы победе угнетаемых, зависимых, неполноправных государств против угнетательских, рабовладельческих, грабительских «великих» держав»[24].

Брошюра вышла в августе 1915 г., издана по-немецки и по-французски. П. Киевский ее отлично знает. Ни разу не возразил нам ни П. Киевский, ни вообще кто бы то ни было ни против резолюции о лозунге защиты отечества, ни против резолюции о пацифизме, ни против истолкования этих резолюций в брошюре, ни разу! Спрашивается, клевещем ли мы на П. Киевского, говоря, что он совершенно не понял марксизма, если этот писатель, с марта 1915 г. не возражавший против взглядов нашей партии на войну, – теперь, в августе 1916 г., в статье о самоопределении, т. е. в статье якобы по частному вопросу, обнаруживает поразительное непонимание общего вопроса?

П. Киевский называет лозунг защиты отечества «предательским». Мы можем спокойно уверить его, что всякий лозунг является и всегда будет являться «предательским» для тех, кто будет механически повторять его, не понимая его значения, не вдумываясь в дело, ограничиваясь запоминанием слов без анализа их смысла.

Что такое «защита отечества», вообще говоря? Есть ли это какое-либо научное понятие из области экономики или политики и т. п.? Нет. Это просто наиболее ходячее, общеупотребительное, иногда просто обывательское выражение, означающее оправдание войны. Ничего больше, ровнехонько ничего! «Предательского» тут может быть только то, что обыватели способны всякую войну оправдать, говоря «мы защищаем отечество», тогда как марксизм, не принижающий себя до обывательщины, требует исторического анализа каждой отдельной войны, чтобы разобрать, можно ли считать эту войну прогрессивной, служащей интересам демократии или пролетариата, в этом смысле законной, справедливой и т. п.

Лозунг защиты отечества есть сплошь да рядом обывательски-несознательное оправдание войны, при неумении исторически разобрать значение и смысл каждой отдельной войны.

Марксизм дает такой анализ и говорит: если «действительная сущность» войны состоит, например, в свержении чуженационального гнета (что особенно типично для Европы 1789–1871 гг.), то война прогрессивна со стороны угнетенного государства или нации. Если «действительная сущность» войны есть передел колоний, дележ добычи, грабеж чужих земель (такова война 1914–1916 гг.), – тогда фраза о защите отечества есть «сплошной обман народа».

Как же найти «действительную сущность» войны, как определить ее? Война есть продолжение политики. Надо изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне. Если политика была империалистская, т. е. защищающая интересы финансового капитала, грабящая и угнетающая колонии и чужие страны, то и война, вытекающая из этой политики, есть империалистская война. Если политика была национально-освободительная, т. е. выражавшая массовое движение против национального гнета, то война, вытекающая из такой политики, есть национально-освободительная война.

Обыватель не понимает, что война есть «продолжение политики», и потому ограничивается тем, что-де «неприятель нападает», «неприятель вторгся в мою страну», не разбирая, из-за чего ведется война, какими классами, ради какой политической цели. П. Киевский совершенно на уровень такого обывателя опускается, когда говорит, что вот-де Бельгию заняли немцы, значит, с точки зрения самоопределения «бельгийские социал-патриоты правы», или: часть Франции заняли немцы, значит «Гед может быть доволен», ибо «дело доходит до территории, населенной данною нациею» (а не чуженациональной).

Для обывателя важно, где стоят войска, кто сейчас побеждает. Для марксиста важно, из-за чего ведется данная война, во время которой могут быть победителями то одни то другие войска.

Из-за чего ведется данная война? Это указано в нашей резолюции (основывающейся на политике воюющих держав, которую они вели десятилетия до войны). Англия, Франция и Россия воюют за сохранение награбленных колоний и за грабеж Турции и пр. Германия за то, чтобы отнять себе колонии и самой ограбить Турцию и пр. Допустим, немцы возьмут даже Париж и Петербург. Изменится от этого характер данной войны? Нисколько. Целью немцев и – это еще важнее: осуществимой политикой при победе немцев – будет тогда отнятие колоний, господство в Турции, отнятие чуженациональных областей, например, Польши и т. п., но вовсе не установление чуженационального гнета над французами или русскими. Действительная сущность данной войны не национальная, а империалистская. Другими словами: война идет не из-за того, что одна сторона свергает национальный гнет, другая защищает его. Война идет между двумя группами угнетателей, между двумя разбойниками из-за того, как поделить добычу, кому грабить Турцию и колонии.

Коротко: война между империалистскими (т. е. угнетающими целый ряд чужих народов, опутывающими их сетями зависимости от финансового капитала и пр.) великими державами или в союзе с ними есть империалистская война. Такова война 1914–1916 гг. «Защита отечества» есть обман в этой войне, есть оправдание ее.

Война против империалистских, т. е. угнетательских держав со стороны угнетенных (например, колониальных народов) есть действительно-национальная война. Она возможна и теперь. «Защита отечества» со стороны национально-угнетенной страны против национально-угнетающей не есть обман, и социалисты вовсе не против «защиты отечества» в такой войне.

Самоопределение наций есть то же самое, что борьба за полное национальное освобождение, за полную независимость, против аннексий, и от такой борьбы – во всякой ее форме, вплоть до восстания или до войны – социалисты не могут отказаться, не переставая быть социалистами.

П. Киевский думает, что он борется с Плехановым: Плеханов-де указал на связь самоопределения наций с защитой отечества! П. Киевский поверил Плеханову, что эта связь действительно такова, какою изображает ее Плеханов. Поверив Плеханову, П. Киевский испугался и решил, что надо отрицать самоопределение, дабы спастись от выводов Плеханова… Доверчивость к Плеханову большая, испуг тоже большой, но размышления о том, в чем ошибка Плеханова, нет и следа!

Чтобы выдать эту войну за национальную, социал-шовинисты ссылаются на самоопределение наций. Правильная борьба с ними только одна: надо показать, что это борьба не из-за освобождения наций, а из-за того, кому из великих хищников угнетать больше наций. Договориться же до отрицания войны, действительно ведомой ради освобождения наций, значит дать худшую карикатуру на марксизм. Плеханов и французские социал-шовинисты ссылаются на республику во Франции, чтобы оправдать «защиту» ее против монархии в Германии. Если рассуждать так, как рассуждает П. Киевский, то мы должны быть против республики или против войны, действительно ведомой ради отстаивания республики!! Немецкие социал-шовинисты ссылаются на всеобщее избирательное право и обязательное обучение всех грамоте в Германии, чтобы оправдать «защиту» Германии против царизма. Если рассуждать, как рассуждает Киевский, то мы должны быть либо против всеобщего избирательного права и обучения всех грамоте либо против войны, действительно ведомой ради охранения политической свободы от попыток отнять ее!

К. Каутский до войны 1914–1916 гг. был марксистом, и целый ряд важнейших сочинений и заявлений его навсегда останутся образцом марксизма. 26 августа 1910 года Каутский писал в «Neue Zeit» по поводу надвигающейся и грозящей войны:

«При войне между Германией и Англией под вопросом стоит не демократия, а мировое господство, т. е. эксплуатация мира. Это – не такой вопрос, при котором социал-демократы должны были бы стоять на стороне эксплуататоров своей нации» («Neue Zeit», 28. Jahrg., Bd. 2, S. 776).

Вот – прекрасная марксистская формулировка, вполне совпадающая с нашими, вполне разоблачающая нынешнего Каутского, повернувшего от марксизма к защите социал-шовинизма, вполне отчетливо выясняющая принципы марксистского отношения к войнам (мы еще вернемся в печати к этой формулировке). Войны суть продолжение политики; поэтому, раз имеет место борьба за демократию, возможна и война из-за демократии; самоопределение наций есть лишь одно из демократических требований, ничем принципиально не отличающееся от других. «Мировое господство» есть, говоря кратко, содержание империалистской политики, продолжением которой является империалистская война. Отрицать «защиту отечества», т. е. участие в войне демократической, есть нелепость, не имеющая ничего общего с марксизмом. Прикрашивать империалистскую войну применением к ней понятия «защиты отечества», т. е., выдавая ее за демократическую, значит обманывать рабочих, переходить на сторону реакционной буржуазии.

2. «Наше понимание новой эпохи»

П. Киевский, которому принадлежит взятое в кавычки выражение, постоянно говорит о «новой эпохе». К сожалению, и здесь его рассуждения ошибочны.

Резолюции нашей партии говорят о данной войне, порождаемой общими условиями империалистской эпохи. Соотношение «эпохи» и «данной войны» поставлено у нас марксистски правильно: чтобы быть марксистом, надо оценивать каждую отдельную войну конкретно. Чтобы понять, почему между великими державами, многие из которых стояли в 1789–1871 гг. во главе борьбы за демократию, могла и должна была возникнуть империалистская война, т. е. по ее политическому значению самая реакционная, антидемократическая, чтобы понять это, надо понять общие условия империалистской эпохи, т. е. превращения капитализма передовых стран в империализм.

П. Киевский это соотношение «эпохи» и «данной войны» совершенно извратил. У него выходит, что конкретно говорить значит говорить об «эпохе»! Это как раз неверно.

Эпоха 1789–1871 гг. есть особая эпоха для Европы. Это бесспорно. Нельзя понять ни одной национально-освободительной войны, которые особенно типичны для этого времени, не поняв общих условий той эпохи. Значит ли это, что все войны той эпохи были национально-освободительны? Конечно, нет. Сказать это значило бы договориться до абсурда и на место конкретного изучения каждой отдельной войны поставить смешной шаблон. В 1789–1871 гг. бывали и колониальные войны и войны между реакционными империями, угнетавшими целый ряд чужих наций.

Спрашивается: из того, что передовой европейский (и американский) капитализм вступил в новую эпоху империализма, вытекает ли, что войны теперь возможны лишь империалистские? Это было бы нелепым утверждением, неумением отличить данное конкретное явление от всей суммы разнообразных возможных явлений эпохи. Эпоха потому и называется эпохой, что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн, как типичных, так и нетипичных, как больших, так и малых, как свойственных передовым, так и свойственных отсталым странам. Отмахиваться от этих конкретных вопросов посредством общих фраз об «эпохе», как делает П. Киевский, значит злоупотреблять понятием «эпоха». Мы сейчас приведем один из многих примеров, чтобы не быть голословным. Но сначала надо упомянуть, что одна группа левых, именно немецкая группа «Интернационал» в своих тезисах, опубликованных в № 3 Бюллетеня бернской Исполнительной комиссии (29 февраля 1916 года), выставила в § 5 явно неправильное утверждение: «В эру этого разнузданного империализма не может быть более никаких национальных войн». Мы разобрали это утверждение в «Сборнике Социал-Демократа»[25]. Здесь отметим лишь, что, хотя всем, интересующимся интернационалистским движением, давно знакомо это теоретическое положение (мы боролись с ним еще на расширенном собрании бернской Исполнительной комиссии весной 1916 г.), но до сих пор ни одна группа не повторила его, не приняла его. И П. Киевский в августе 1916 года, когда он писал свою статью, ни звука не сказал в духе такого или подобного утверждения.

Это надо отметить вот почему: если бы такое или подобное теоретическое утверждение было высказано, тогда можно было бы говорить о теоретическом расхождении. Когда же никакого подобного утверждения не выставляется, то мы вынуждены сказать: перед нами не иное понимание «эпохи», не теоретическое расхождение, а только с размаху брошенная фраза, только злоупотребление словом «эпоха».

Пример: «Не похоже ли оно (самоопределение), – пишет П. Киевский в самом начале своей статьи, – на право бесплатного получения 10 000 десятин на Марсе? Ответить на этот вопрос нельзя иначе, чем вполне конкретно, в связи с учетом всей нынешней эпохи; ведь одно дело – право наций на самоопределение в эпоху формирования национальных государств, как наилучших форм развития производительных сил на тогдашнем их уровне, иное дело – это право, когда эти формы, формы национального государства, стали оковами их развития. Между эпохой самоутверждения капитализма и национального государства и эпохой гибели национального государства и кануна гибели самого капитализма – дистанция огромного размера. Говорить же «вообще», вне времени и пространства – не дело марксиста».