Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

8

Партия октябристов (или «Союз 77 октября») возникла в России после опубликования манифеста 17 октября 1905 года, в котором напуганный революцией царь обещал дать народу «незыблемые основы гражданской свободы». Партия представляла и защищала интересы крупных промышленников и помещиков, хозяйничавших по-капиталистически; возглавляли ее известный промышленник и московский домовладелец А. И. Гучков и крупный помещик М. В. Родзянко. Октябристы полностью поддерживали внутреннюю и внешнюю политику царского правительства. С осени 1906 г. октябристы стали правительственной партией.

9

Кадеты – члены конституционно-демократической партии, главной партии империалистической буржуазии в России. Партия кадетов была создана в октябре 1905 года; в состав ее входили представители либерально-монархической буржуазии, земские деятели из помещиков и буржуазные интеллигенты, прикрывавшиеся фальшивыми «демократическими» фразами в целях привлечения на свою сторону крестьянства. Видными деятелями кадетов были: П. Н. Милюков, С. А. Муромцев, В. А. Маклаков, А. И. Шингарев, П. Б. Струве, Ф. И. Родичев и др. Кадеты были сторонниками сохранения монархического строя, своей главной целью они считали борьбу с революционным движением и стремились поделить власть с царем и помещиками-крепостниками.

В годы первой мировой войны кадеты активно поддерживали захватническую внешнюю политику царского правительства. В период Февральской буржуазно-демократической революции они старались спасти монархию. В буржуазном Временном правительстве кадеты проводили антинародную, контрреволюционную политику, угодную американо-англо-французским империалистам. После победы Великой Октябрьской социалистической революции кадеты выступали непримиримыми врагами Советской власти, принимали участие во всех вооруженных контрреволюционных выступлениях и походах интервентов. Находясь после разгрома интервентов и белогвардейцев в эмиграции, кадеты не прекращали своей антисоветской контрреволюционной деятельности.

10

3 июня 1907 года была распущена II Государственная дума п издан новый закон о выборах в III Государственную думу, обеспечивавший помещикам п капиталистам большинство в Думе. Царское правительство вероломно нарушило собственный манифест 17 октября 1905 года, уничтожило конституционные права, предало суду и сослало на каторгу социал-демократическую фракцию II Думы. Так называемый третьеиюньский государственный переворот знаменовал временную победу контрреволюции.

11

«Народные социалисты» (или энессы») – члены трудовой народно-социалистической партии, выделившейся из правого крыла партии социалистов-революционеров (эсеров) в 1906 году. Они отражали интересы кулачества, высказывались за частичную национализацию земли с выкупом ее у помещиков и распределением среди крестьян по так наз. трудовой норме. Энесы выступали за блок с кадетами. Ленин называл их «социал-кадетами», «мещанскими оппортунистами», «эсеровскими меньшевиками», колеблющимися между кадетами и эсерами, подчеркивая, что эта партия «очень мало отличается от кадетов, ибо устраняет из программы и республику и требование всей земли». Во главе партии стояли А. В. Пешехонов, Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотинидр. После Февральской буржуазно-демократической революции партия народных социалистов слилась с трудовиками, активно поддерживала деятельность буржуазного Временного правительства, послав в его состав своих представителей. После Октябрьской социалистической революции энесы участвовали в контрреволюционных заговорах и вооруженных выступлениях против Советской власти. Партия прекратила свое существование в период гражданской войны.

12

Трудовики («трудовая группа») – группа мелкобуржуазных демократов в Государственных думах России, состоявшая из крестьян и интеллигентов народнического толка.

Трудовики выдвигали требования отмены всех сословных и национальных ограничений, демократизации земского и городского самоуправления, осуществления всеобщего избирательного права для выборов в Государственную думу. Аграрная программа трудовиков исходила из народнических принципов уравнительности землепользования: образование общенародного фонда из казенных, удельных, кабинетских, монастырских земель, а также частновладельческих, если размер владения превышал установленную трудовую норму; за отчуждаемые частновладельческие земли предусматривалось вознаграждение. В. И. Ленин в 1906 г. отмечал, что типичный трудовик – крестьянин, которому «не чужды стремления к сделке с монархией, к успокоению на своем клочке земли в рамках буржуазного строя, но в настоящее время его главная сила идет на борьбу с помещиками за землю, на борьбу с крепостническим государством за демократию» (Сочинения, 4 изд., т. 11, стр. 201).

В Государственной думе трудовики колебались между кадетами и большевиками. Эти колебания обусловливались самой классовой природой мелких хозяев – крестьян. Ввиду того, что трудовики все же представляли крестьянские массы, большевики в Думе проводили тактику соглашений с трудовиками по отдельным вопросам для общей борьбы с кадетами и царским самодержавием. В 1917 г. «трудовая группа» слилась с партией «народных социалистов», активно поддерживала Временное буржуазное правительство. После Октябрьской социалистической революции трудовики выступали на стороне буржуазной контрреволюции.

13

Молчалинство – синоним угодничества, подхалимства; по имени Молчалина – персонажа из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

14

В первом издании «Развития капитализма в России» (1899 год) эта глава называлась «Справки с теориею».

15

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 650.

На всем протяжении книги Ленин при ссылках на «Капитал» Маркса пользуется немецким изданием (первый том – второе издание 1872 года, второй том – издание 1885 года и третий том – издание 1894 года) и дает все цитаты в собственном переводе. В архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранятся три тома немецкого издания «Капитала» К. Маркса с пометками и подчеркиваниями В. И. Ленина, которые частично воспроизведены в «Подготовительных материалах к книге «Развитие капитализма в России»».

16

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 650.

17

Здесь и в дальнейшем страницы первого тома немецкого издания «Капитала» К. Маркса даны по второму его изданию. В большинстве случаев В. И. Ленин сам оговорил это пометкой: «I2». См. стр. 165 и др. настоящего тома.

18

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 749 и 750–751.

19

Сверхстоимость – прибавочная стоимость (Mehrwert, по Марксу). В работах 90-х годов В. И. Ленин употреблял термин «сверхстоимость» наряду с термином «прибавочная стоимость». Позднее он пользовался только термином «прибавочная стоимость».

20

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 471.

21

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 373.

22

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 595.

Выражение «отсылать от Понтия к Пилату» означает повторение одного и того же, поскольку оба эти имени относятся к одному лицу. Понтий Пилат (Pontius Pilatus) – римский прокуратор (наместник) Иудеи в 26-36 годах нашей эры.

23

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 596.

24

См. К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 206–208.

25

См. К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 362–363.

26

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 394.

27

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 316.

28

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 439.

29

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 314.

30

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 254–255.

31

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 260.

32

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 498.

33

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 316.

34

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 857.

Замечание Ленина об ошибках в русском переводе «Капитала» относится к переводу Н. Ф. Даниельсона (1896).

35

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, предисловие Энгельса, стр. 16.

36

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 854–855.

37

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 858.

38

Земско-статистические подворные переписи – обследования крестьянских хозяйств земскими статистическими органами. Эти переписи, подчиненные главным образом налоговым требованиям, получили большое распространение в 80-х годах XIX века. Подворные переписи давали богатый фактический материал, который публиковался в статистических сборниках по уездам и губерниям. Однако земские статистики, среди которых преобладали народники, зачастую тенденциозно обрабатывали и неправильно группировали статистические данные, чем в значительной мере обесценивали их. «Здесь – самый больной пункт нашей земской статистики, великолепной по тщательности работы и детальности ее», – писал Ленин. В земско-статистических сборниках и обзорах за грудами цифр исчезали экономические типы явлений, за столбцами средних цифр пропадали существенные отличия и признаки отдельных групп крестьянства, образовавшихся в ходе развития капитализма.

В. И. Ленин всесторонне изучал, тщательно проверял и обрабатывал данные земской статистики. Он производил свои подсчеты, составлял сводки и таблицы, давал марксистский анализ и научную группировку полученных данных о крестьянских хозяйствах. Используя богатый материал земской статистики, Ленин разоблачал надуманные схемы народников и показывал действительную картину экономического развития России. Материалы земской статистики Ленин широко использовал в своих работах и особенно в книге «Развитие капитализма в России».

39

Книга В. Е. Постникова «Южнорусское крестьянское хозяйство» подробно разобрана Лениным в одной из его первых работ – «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», которая вошла в первый том настоящего издания. Там же опубликованы пометки Ленина на книге Постникова.

40

Ревизские души – мужское население крепостной России, подлежавшее обложению подушной податью вне зависимости от возраста и трудоспособности (главным образом крестьяне и мещане). Число ревизских душ учитывалось особыми переписями (так называемыми «ревизиями»), которые проводились в России с 1718 года; в 1857–1859 годах была проведена последняя, десятая, «ревизия». По ревизским душам в ряде районов происходили переделы земли внутри сельских общин.

41

Данные приводимой ниже таблицы относятся к Красно-уфимскому уезду; см. «Материалы для статистики Красноуфимского уезда», вып. III, 1894.

42

Замечания Ленина на полях этих сборников, содержащие предварительные расчеты, см. в Ленинском сборнике XXXIII, стр. 144–150 и в «Подготовительных материалах к книге «Развитие капитализма в России»».

43

Военно-конские переписи – учет числа лошадей, годных для армии в случае мобилизации, – проводились в царской России, как правило, через каждые шесть лет. Первая перепись была произведена в 33 губерниях Западной полосы в 1876 году. Вторая перепись была произведена в 1882 году по всей Европейской России; результаты ее опубликованы в 1884 году в книге «Конская перепись 1882 года». В 1888 году перепись произведена в 41 губернии и в 1891 году – в остальных 18 губерниях и на Кавказе. Разработка полученных данных произведена Центральным статистическим комитетом, опубликовавшим их в сборниках: «Статистика Российской империи. XX. Военно-конская перепись 1888 года» (Петербург, 1891) и «Статистика Российской империи. XXXI. Военно-конская перепись 1891 года» (Петербург, 1894). Следующая перепись состоялась в 1893-1894 годах в 38 губерниях Европейской России; результаты опубликованы в книге «Статистика Российской империи. XXXVII. Военно-конская перепись 1893 и 1894 годов» (Петербург, 1896). Данные о военно-конской переписи 1899-1901 годов по 43 губерниям Европейской России, одной кавказской губернии и Калмыцкой степи Астраханской губернии составили LV том «Статистики Российской империи» (Петербург, 1902). Военно-конские переписи имели характер сплошного обследования крестьянских хозяйств. Материалы этих переписей Ленин использовал в своей книге при исследовании разложения крестьянства.

44

Подробный анализ материалов сборника Н. А. Благовещенского дан Лениным в особой тетради и в замечаниях на полях сборника, опубликованных в Ленинском сборнике XXXIII и в «Подготовительных материалах к книге «Развитие капитализма в России»«.

45

Так озаглавлена одна из работ либерального народника В. П. Воронцова (В. В.), вышедшая в 1892 году.

46

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 825.

47

Круговая порука – принудительная коллективная ответственность крестьян каждой сельской общины за своевременное и полное внесение всех денежных платежей и выполнение всякого рода повинностей в пользу государства и помещиков (подати, выкупные платежи, рекрутские наборы и др.). эта форма закабаления крестьян, сохранившаяся и после отмены крепостного права в России, была отменена лишь в 1906 году.

48

Выражение «четверть лошади», «живая статистическая дробь» принадлежит писателю Глебу Успенскому. См. его очерки «Живые цифры» в собрании сочинений Г. Успенского, т. 7, 1957 г., стр. 483–497.

49

Голод 1891 года, охвативший особенно сильно восточные и юго-восточные губернии России, по своим масштабам превышал все предшествующие ему аналогичные стихийные бедствия в стране. Он вызвал массовое разорение крестьян и вместе с тем ускорил процесс создания внутреннего рынка, развитие капитализма в России. Об этом писал Энгельс в статье «Социализм в Германии» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. II, 1936, стр. 239–254). Энгельс касался этой темы также в письмах к Николаю – ону от 29 октября 1891 года, 15 марта и 18 июня 1892 г. («Письма К. Маркса и Ф. Энгельса к Николаю – ону с приложением некоторых мест из их писем к другим лицам». Петербург, 1908 г.). См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII, 1940, стр. 367–370.

50

Теорию народников о «народном производстве» Ленин критикует уже в книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» (см. том первый настоящего издания, третий выпуск книги).

51

Замечания В. II. Ленина о статье Ф. А. Щербины опубликованы в Ленинском сборнике XXXIII и вошли в «Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в России»«..

52

Валуевская комиссия – «Комиссия для исследования положения сельского хозяйства в России», возглавлявшаяся царским министром П. А. Валуевым. В 1872–1873 годах комиссия собрала большой материал о положении сельского хозяйства в пореформенной России: доклады губернаторов, заявления и показания помещиков, предводителей дворянства, различных земских управ, волостных правлений, хлеботорговцев, сельских попов, кулаков, статистических и сельскохозяйственных обществ и разных учреждений, связанных с сельским хозяйством. Эти материалы были опубликованы в книге «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России» (Петербург, 1873).

53

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 808–809.

54

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 810.

55

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 812.

56

Остзейский край – Прибалтийский край царской России, куда входили губернии Эстляндская, Курляндская и Лифляндская. Ныне это – территория Латвийской и Эстонской Советских Социалистических республик.

57

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 170–171.

58

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 340–344, 607–611, 622–623.

59

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 608.

60

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 344.

61

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 340–341.

62

Первые шесть параграфов этой главы первоначально были напечатаны в виде статьи в журнале «Начало» № 3, март 1899 года (стр. 96–117), под названием «Вытеснение барщинного хозяйства капиталистическим в современном русском земледелии». Статья сопровождалась примечанием от редакции: «Настоящая статья представляет отрывок из большого исследования автора о развитии капитализма в России».

63

Временнообяаанные крестьяне – бывшие помещичьи крестьяне, которые после отмены крепостного права в 1861 году за пользование поземельным наделом обязаны были нести определенные повинности (оброк или барщину) в пользу помещиков. «Временнообязанное состояние» длилось до тех пор, пока крестьяне не приобретали, с согласия помещиков, свои земельные наделы в собственность, за выкуп. Перевод на выкуп стал обязательным для помещиков только по указу 1881 года, установившему прекращение «обязательных отношений» крестьян к помещикам с 1 января 1883 г.

64

Временнообязанные крестьяне – бывшие помещичьи крестьяне, которые после отмены крепостного права в 1861 году за пользование поземельным наделом обязаны были нести определенные повинности (оброк или барщину) в пользу помещиков. «Временнообязанное состояние» длилось до тех пор, пока крестьяне не приобретали, с согласия помещиков, свои земельные наделы в собственность, за выкуп. Перевод на выкуп стал обязательным для помещиков только по указу 1881 года, установившему прекращение «обязательных отношений» крестьян к помещикам с 1 января 1883 г.

65

Сборник «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства» (два тома) Ленин получил в ссылке, в селе Шушенском, в 1897 году и тщательно исследовал его материалы в процессе работы над «Развитием капитализма в России». Об этом свидетельствуют многочисленные замечания Ленина на полях сборника. Пометки Ленина на указанной книге опубликованы в Ленинском сборнике XXXIII и включены в «Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в России»«. Разоблачая полную несостоятельность метода статистических «средних», затушевывающих разложение крестьянства, Ленин тщательно проверяет и использует конкретный материал, имеющийся в сборнике. Так, на стр. 153 и 170 первого тома Ленин составляет сводку о распространении в отдельных губерниях России разных систем хозяйства (капиталистической, отработочной и смешанной). С небольшими дополнениями из других источников эти материалы вошли в приведенную ниже таблицу.

66

Обработка кругов – одна из форм отработок и кабальной аренды помещичьей земли крестьянами в пореформенной России. При такой форме отработок крестьянин обязывался за деньги, за зимнюю ссуду или за сданную в аренду землю обработать помещику своими орудиями и на своих лошадях «круг», т. е. одну десятину ярового, десятину озимого, а иногда и десятину покоса.

67

Скопщиной называлась в южных районах России натуральная кабальная аренда, когда арендатор уплачивал землевладельцу «с копны» определенную долю урожая (половину, а иногда и более) и сверх того обычно отдавал ему часть своего труда в виде разнообразных «отработок».

68

Смерды – феодально-зависимые крестьяне в древней Руси (IX–XIII вв.), работавшие на барщине в хозяйстве князя или других светских и духовных феодалов и платившие им оброк.

«Русская правда» – первый письменный свод законов и княжеских постановлений в древней Руси XI-XII вв. Статьи «Русской правды» направлены на защиту феодальной собственности и жизни феодалов. Они свидетельствуют о наличии ожесточенной классовой борьбы закрепощаемого крестьянства древней Руси с эксплуататорами.

69

Комиссия Звегинцева была образована в 1894 году при земском отделе министерства внутренних дел для выработки мер по «упорядочению отхожих промыслов и регулированию движения сельскохозяйственных рабочих».

70

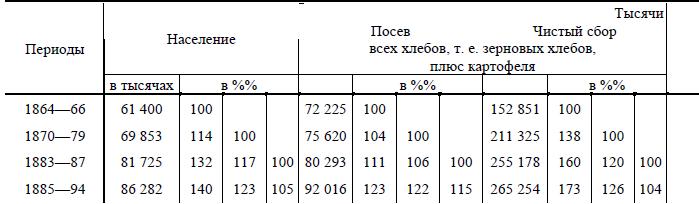

В первом издании «Развития капитализма в России» (1899) эта таблица имела следующий вид:

50 губерний

71

Четверть – старинная русская мера объема, равная для сыпучих веществ 209,91 л., для жидкостей – 3,0748 л..

72

Берковец – старинная русская мера веса, равная 10 пудам.

73

К. Маркс. «Капитал», т. II, 1955, стр. 238.

74

Клановая собственность – родовая собственность у кельтских народов.

75

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 127

76

К Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2 изд., т. 4, стр. 100–101.

77

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 820

78

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 826.

79

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 630–631.

80

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 737.

81

К. Маркс. «Капитал», т. III, 1955, стр. 738–739.

82

В середине XIX века в г. Арзамасе и его окрестностях было широко развито вязание обуви из разноцветной шерсти с узорами. В 1860-х годах в Арзамасе, Никольском монастыре и селе Выездная Слобода изготовлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви, которая сбывалась на Нижегородской ярмарке и отправлялась в Сибирь, на Кавказ и в другие районы России.

83

Манилов – персонаж в повести Н. В. Гоголя «Мертвые души», ставший нарицательным типом безвольного мечтателя, пустого фантазера, бездеятельного болтуна.

84

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 328.

85

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 329.

86

К. Маркс. «Капитал», т. I, 1955, стр. 341–342.

87

Камушники, работавшие в камушном промысле, изготовляли украшения из разноцветного стекла: бусы, серьги и т. д.

88

«Государственные с четвертным владением» крестьяне – разряд бывших государственных крестьян в царской России, потомков мелких служилых людей, поселенных в XV–XVII столетиях на окраинах Московского государства. За службу по охране границ поселенцы (казаки, стрельцы, солдаты) получали во временное или наследственное пользование небольшие участки земли, измерявшиеся четвертями (половина десятины). С 1719 года казенные поселенцы стали именоваться однодворцами. Однодворцы раньше пользовались различными привилегиями, имели право владеть крестьянами. На протяжении XIX века однодворцы были постепенно приравнены в правах к крестьянам. По положению 1866 года земля однодворцев (четвертная земля) была признана их частной собственностью и переходила по наследству к членам семьи бывших однодворцев (четвертных крестьян).

Однодворцы раньше пользовались различными привилегиями, имели право владеть крестьянами. На протяжении XIX века однодворцы были постепенно приравнены в правах к крестьянам. По положению 1866 года земля однодворцев (четвертная земля) была признана их частной собственностью и переходила по наследству к членам семьи бывших однодворцев (четвертных крестьян).