Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

Вполне естественно, что у зажиточного крестьянства и техника земледелия стоит значительно выше среднего (больший размер хозяйства, более обильный инвентарь, наличность свободных денежных средств и т. д.), именно: зажиточные крестьяне «производят свои посевы скорее, лучше пользуются благоприятной погодой, заделывают семена более влажной землей», вовремя производят уборку хлеба; одновременно вместе с возкою и молотят его и т. д. Естественно также, что величина расхода на производство земледельческих продуктов понижается (на единицу продукта) по мере увеличения размеров хозяйства. Г-н Постников доказывает это положение особенно подробно, пользуясь следующим расчетом: он определяет количество работников (вместе с наймитами), голов рабочего скота, орудии и пр. на 100 десятин посева в различных группах крестьянства. Оказывается, что это количество уменьшается по мере увеличения размеров хозяйства. Например, у сеющих до 5 десятин приходится на 100 десятин надела 28 работников, 28 голов рабочего скота, 4,7 плуга и буккера, 10 бричек, а у сеющих свыше 50 десятин – 7 работников, 14 голов рабочего скота, 3,8 плуга п буккера, 4,3 брички. (Мы опускаем более детальные данные по всем группам, отсылая тех, кто интересуется подробностями, к книге г. Постникова.) Общий вывод автора гласит: «С увеличением размера хозяйства и запашки у крестьян расход по содержанию рабочих сил, людей и скота, этот главнейший расход в сельском хозяйстве, прогрессивно уменьшается, и у многосеющих групп делается почти в два раза менее на десятину посева, чем у групп с малой распашкой» (стр. 117 назв. соч.). Этому закону большей продуктивности, а, следовательно, и большей устойчивости крупных крестьянских хозяйств г. Постников совершенно справедливо придает важное значение, доказывая его весьма подробными данными не только для одной Новороссии, но и для центральных губерний России[42]. Чем дальше идет проникновение товарного производства в земледелие, чем сильнее, следовательно, становится конкуренция между земледельцами, борьба за землю, борьба за хозяйственную самостоятельность, – тем с большей силой должен проявиться этот закон, ведущий к вытеснению среднего и бедного крестьянства крестьянской буржуазией. Необходимо только заметить, что прогресс техники в сельском хозяйстве выражается различно, смотря по системе сельского хозяйства, смотря по системе полеводства. Если при зерновой системе хозяйства и при экстенсивном земледелии этот прогресс может выразиться в простом расширении посева и сокращении числа рабочих, количества скота и пр. на единицу посева, то при скотоводственной или технической системе хозяйства, при переходе к интенсивному земледелию, тот же прогресс может выразиться, например, в посеве корнеплодов, требующих большего количества рабочих на единицу посева, или в заведении молочного скота, в посеве кормовых трав и пр. и пр.

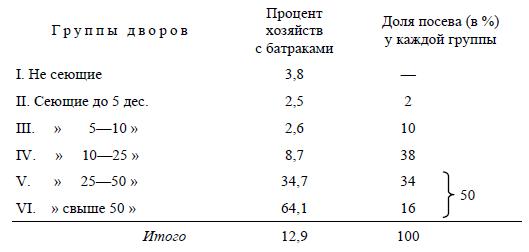

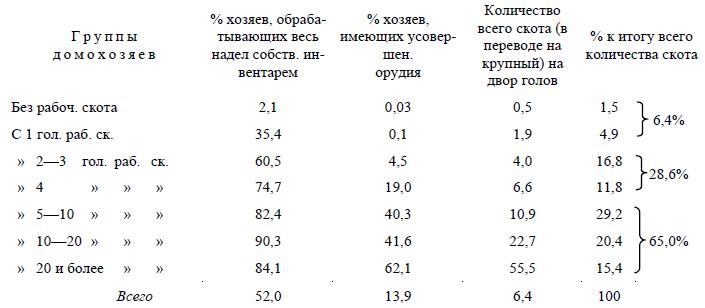

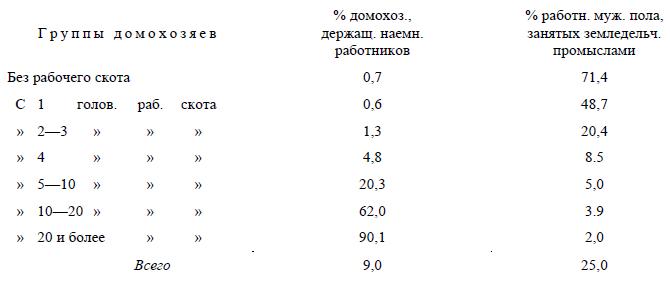

К характеристике высшей группы крестьянства надо добавить еще значительное употребление наемного труда. Вот данные по 3-м уездам Таврической губернии:

Г-н В. В. в указанной статье рассуждал об этом вопросе следующим образом: он брал процентное отношение числа хозяйств с батраками ко всему числу крестьянских хозяйств и заключал: «Число крестьян, прибегающих для обработки земли к помощи наемного труда, сравнительно с общей массой народа, совершенно ничтожно: 2–3, maximum 5 хозяев из 100, – вот и все представители крестьянского капитализма; это» (батрацкое крестьянское хозяйство в России) «не система, прочно коренящаяся в условиях современной хозяйственной жизни, а случайность, какая была и 100 и 200 лет тому назад» («Вести. Евр.», 1884, № 7, стр. 332). Какой смысл сопоставлять число хозяйств с батраками со всем числом «крестьянских» хозяйств, когда в это последнее число входят и хозяйства батраков? Ведь по подобному приему можно бы отделаться лишь и от капитализма в русской промышленности: стоило бы лишь взять процент промысловых семей, держащих наемных рабочих (т. е. семей фабрикантов и фабрикантиков) ко всему числу промысловых семей в России; получилось бы «совершенно ничтожное» отношение к «массе народа». Несравненно правильнее сопоставлять число батрацких хозяйств с числом одних лишь действительно самостоятельных хозяйств, т. е. живущих одним земледелием и не прибегающих к продаже своей рабочей силы. Далее г. В. В. упустил из виду мелочь: именно – что батрацкие крестьянские хозяйства принадлежат к числу крупнейших: «ничтожный» в «общем и среднем» процент хозяйств с батраками оказывается очень внушительным (34–64 %) у того зажиточного крестьянства, которое держит в своих руках больше половины всего производства, которое производит крупные количества зерна на продажу. Можно судить поэтому о нелепости того мнения, будто ото батрацкое хозяйство – «случайность», бывшая и 100–200 лет тому назад! В-третьих, только игнорируя действительные особенности земледелия, можно брать, для суждения о «крестьянском капитализме», одних батраков, т. е. постоянных рабочих, опуская поденщиков. Известно, что наем поденных рабочих играет особенно большое значение в сельском хозяйстве[43].

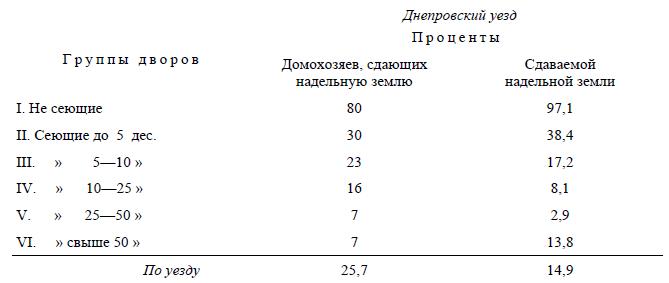

Переходим к низшей группе. Ее составляют несеющие и малосеющие хозяева; они «не представляют большой разницы в своем хозяйственном положении… как те, так и другие либо служат батраками у своих односельчан, либо промышляют сторонними и большей частью земледельческими же заработками» (стр. 134 указ. соч.), т. е. входят в ряды сельского пролетариата. Заметим, что, например, в Днепровском уезде в низшей группе 40 % дворов, а не имеющих пахотных орудий 39 % всего числа дворов. Наряду с продажей своей рабочей силы сельский пролетариат извлекает доход от сдачи в аренду своей надельной земли:

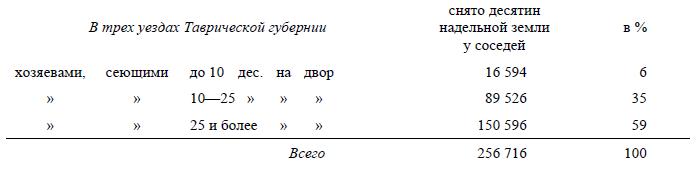

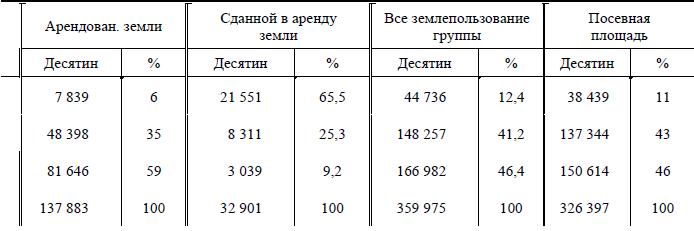

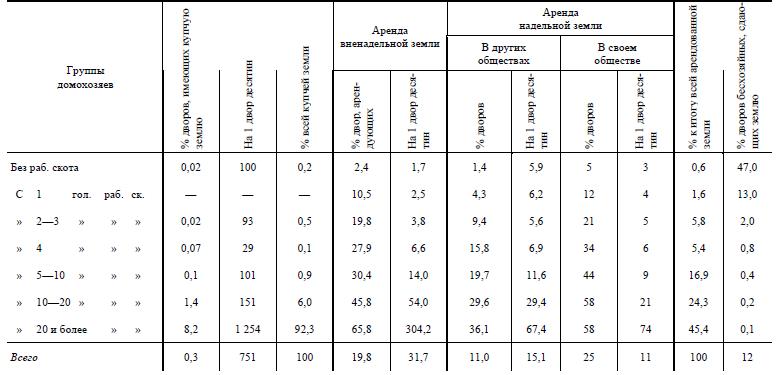

Всего по 3-м уездам Таврической губ. сдавалось (в 1884–1886 гг.) 25 % всей крестьянской пашни, причем сюда не вошла еще земля, сдаваемая не крестьянам, а разночинцам. Всего сдаст землю в этих 3-х уездах около 1/3 населения, причем арендует наделы сельского пролетариата главным образом крестьянская буржуазия. Вот данные об этом.

«Надельная земля служит в настоящее время предметом обширной спекуляции в южнорусском крестьянском быту. Под землю получаются займы с выдачей векселей…земля сдается или продается на год, два и более долгие сроки, 8, 9 и 11 лет» (стр. 139 цит. соч.). Таким образом, крестьянская буржуазия является также представительницей торгового и ростовщического капитала[44]. Мы видим здесь наглядное опровержение того народнического предрассудка, будто «кулак» и «ростовщик» не имеют ничего общего с «хозяйственным мужиком». Напротив, в руках крестьянской буржуазии сходятся нити и торгового капитала (отдача денег в ссуду под залог земли, скупка разных продуктов и пр.) и промышленного капитала (торговое земледелие при помощи найма рабочих и т. п.). От окружающих обстоятельств, от большего или меньшего вытеснения азиатчины и распространения культуры в нашей деревне зависит то, какая из этих форм капитала будет развиваться на счет другой.

Посмотрим, наконец, на положение средней группы (посев 10–25 дес. на двор, в среднем 16,4 дес.). Ее положение переходное: денежный доход от земледелия (191 руб.) несколько ниже той суммы, которую расходует в год средний тавричанин (200–250 руб.). Рабочего скота здесь по 3,2 штуки на двор, тогда как для полного «тягла» требуется 4 штуки. Поэтому хозяйство среднего крестьянина находится в положении неустойчивом, и для обработки своей земли ему приходится прибегать к супряге[45].

Обработка земли супрягой оказывается, разумеется, менее продуктивной (трата времени на переезды, недостача лошадей и проч.), так что, например, в одном селе г. Постникову передавали, что «супряжники часто буккеруют в день не более 1 дес., т. е. вдвое меньше против нормы»[46]. Если мы добавим к этому, что в средней группе около 1/5 дворов не имеет пахотных орудий, что эта группа более отпускает рабочих, чем нанимает (по расчету г. Постникова), – то для нас ясен будет неустойчивый, переходный характер этой группы между крестьянской буржуазией и сельским пролетариатом. Приведем несколько более подробные данные о вытеснении средней группы:

Днепровский уезд Таврической области[47]

Продолжение

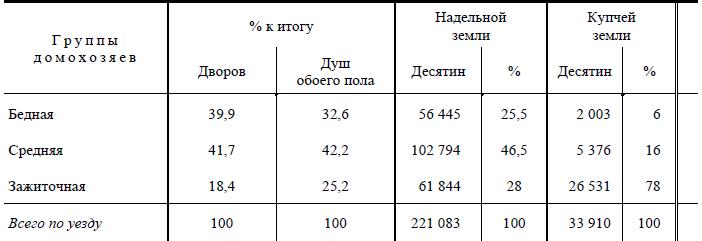

Таким образом, распределение надельной земли наиболее «уравнительно», хотя и в нем заметно оттеснение низшей группы высшими. Но дело радикально меняется, раз мы переходим от этого обязательного землевладения к свободному, т. е. к купчей и арендованной земле. Концентрация ее оказывается громадной, и в силу этого распределение всего землепользования крестьян совсем не похоже на распределение надельной земли: средняя группа оттесняется на второе место (46 % надела – 41 % землепользования), зажиточная весьма значительно расширяет свое землевладение (28 % надела – 46 % землепользования), а бедная группа выталкивается из числа земледельцев (25 % надела – 12 % землепользования).

Приведенная таблица показывает нам интересное явление, с которым мы еще встретимся, именно: уменьшение роли надельной земли в хозяйстве крестьян. В низшей группе это происходит вследствие сдачи земли, в высшей – вследствие того, что в общей хозяйственной площади получает громадное преобладание купчая и арендованная земля. Обломки дореформенного строя (прикрепление крестьян к земле и уравнительное фискальное землевладение) окончательно разрушаются проникающим в земледелие капитализмом.

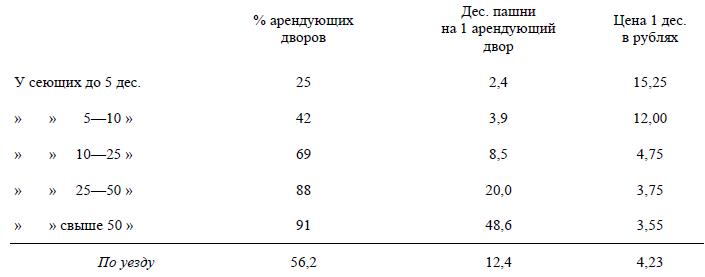

Что касается, в частности, до аренды, то приведенные данные позволяют нам разобрать одну весьма распространенную ошибку в рассуждениях экономистов-народников по этому вопросу. Возьмем рассуждения г-на В. В. В цитированной статье он прямо ставил вопрос об отношении аренды к разложению крестьянства. «Способствует ли аренда разложению крестьянских хозяйств на крупные и мелкие и уничтожению средней, типичной группы?» («Вести. Евр.», 1. с., стр. 339–340). Этот вопрос г. В. В. решал отрицательно. Вот его доводы: 1) «Большой пропет лиц, прибегающих к аренде». Примеры: 38–68 %; 40–70 %; 30–66 %; 50–60 % по разным уездам разных губерний. – 2) Невелика величина участков арендуемой земли на 1 двор: 3–5 дес. по данным тамбовской статистики. – 3) Крестьяне с малым наделом арендуют больше, чем с большим.

Чтобы читатель мог ясно оценить не то что состоятельность, а просто пригодность таких доводов, приводим соответствующие данные по Днепровскому уезду[48].

Спрашивается, какое значение могут иметь тут «средние» цифры? Неужели тот факт, что арендаторов «много» – 56 %, – уничтожает концентрацию аренды богачами? Не смешно ли брать «средний» размер аренды [12 дес. на арендующий двор. Часто берут даже не на арендующий, а на наличный двор. Так поступает, напр., г. Карышев в своем сочинении «Крестьянские вненадельные аренды» (Дерпт, 1892; второй том «Итого и земской статистики»)! – складывая вместе крестьян, из которых один берет 2 десятины за безумную цену (15 руб.), очевидно, из крайней нужды, на разорительных условиях, а другой берет 48 десятин, сверх достаточного количества своей земли, «покупая» землю оптом несравненно дешевле, по 3,55 руб. за десятину? Не менее бессодержателен и 3-й довод: г. В. В. сам позаботился опровергнуть его, признавши, что данные, относящиеся «к целым общинам» (при распределении крестьян по наделу), «не дают правильного понятия о том, что делается в самой общине» (стр. 342 указанной статьи)[49].

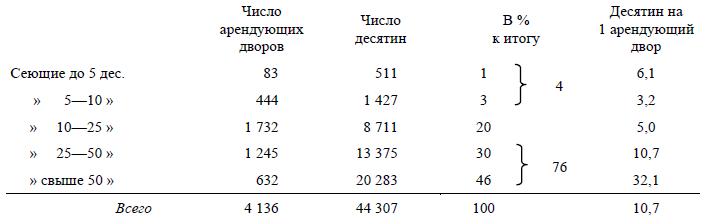

Было бы большой ошибкой думать, что концентрация аренды в руках крестьянской буржуазии ограничивается единоличной арендой, не простираясь на общественную, мирскую аренду. Ничего подобного. Арендованная земля распределяется всегда «по деньгам», и отношение между группами крестьянства нисколько не меняется при мирских арендах. Поэтому рассуждения, например, г. Карышева, будто в отношении мирских аренд { единоличным проявляется «борьба двух начал (!?) – общинного и личного» (стр. 159, 1. с.), будто общинным арендам «свойственно трудовое начало и принцип равномерного распределения снятого участка между общинниками» (230 ibid.), – эти рассуждения относятся цели-<ом к области народнических предрассудков. Несмотря на свою задачу подвести «итоги земской статистики», г. Карышев старательно обошел весь обильный земско-статистический материал о концентрации аренды в руках небольших групп зажиточного крестьянства. Приведем пример. По трем указанным уездам Таврической губ. земля, арендованная у казны обществами крестьян, распределяется по группам следующим образом:

Маленькая иллюстрация «трудового начала» и «принципа равномерного распределения»!

Таковы данные земской статистики о южнорусском крестьянском хозяйстве. Полное разложение крестьянства, полное господство в деревне крестьянской буржуазии ставится этими данными вне сомнения[50].

Весьма интересно поэтому отношение к этим данным гг. В. В. и Н. —она, тем более, что оба эти писателя признавали раньше необходимость поставить вопрос о разложении крестьянства (г. В. В. в указанной статье 1884 года, г. Н. —он в «Слове» 1880 г. – замечанием о том любопытном явлении в самой общине, что «нехозяйственные» мужики забрасывают землю, а «хозяйственные» подбирают себе лучшую; см. «Очерки», с. 71). Необходимо заметить, что сочинение г. Постникова носит двойственный характер: с одной стороны, автор искусно собрал и тщательно обработал чрезвычайно ценные земско-статистические данные, сумев при этом отрешиться от «стремления рассматривать крестьянский мир как нечто целое и однородное, каким он и до сих пор еще представляется нашей городской интеллигенции» (стр. 351 назв. соч.). С другой стороны, автор, но руководимый теорией, совершенно не сумел оценить обработанных им данных и взглянул на них с крайне узкой точки зрения «мероприятий», пустившись сочинять проекты о «земледельческо-ремесленно-заводских общинах», о необходимости «ограничить», «обязать», «наблюдать» и пр. и пр. И вот наши народники постарались не заметить первой, положительной части сочинения г. Постникова, обратив все внимание на вторую часть. И г. В. В., и г. Н. —он принялись с пресерьезным видом «опровергать» совершенно несерьезные «проекты» г. Постникова (г. В. В. в «Русской Мысли» за 1894 г., № 2; г. Н. —он в «Очерках», с. 233, прим.), обвиняя его за нехорошее желание ввести капитализм в России и тщательно обходя те данные, которые обнаружили господство капиталистических отношений в современной южнорусской деревне[51].

II. Земско-статистические данные по Самарской губернии

От южной окраины перейдем к восточной, к Самарской губернии. Берем Новоузенский уезд, последний по времени обследования; в сборнике по этому уезду дана наиболее подробная группировка крестьян но хозяйственному признаку[52]. Вот общие данные о группах крестьянства (дальнейшие сведения относятся к 28 276 дворам надельного населения, со 164 146 душами обоего пола, т. е. к одному русскому населению уезда, без немцев и без «хуторян» – домохозяев, ведущих хозяйство и в общине и на хуторах. Прибавление немцев и хуторян значительно усилило бы картину разложения).

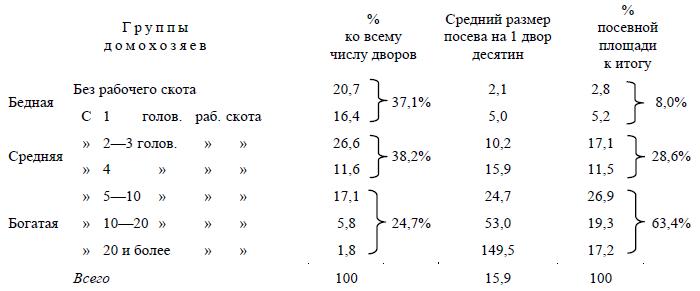

Концентрация земледельческого производства оказывается очень значительной: «общинные» капиталисты (1/14 всего числа дворов, именно дворы с 10 и более головами рабочего скота) имеют 36,5 % всего посева – столько же, сколько и 75,3 % всего бедного и среднего крестьянства, вместе взятого! «Средняя» цифра (15,9 дес. посева на 1 двор) является и здесь, как всегда, совершенно фиктивной, создавая иллюзию общего довольства. Посмотрим на другие данные о хозяйстве разных групп.

Итак, в низшей группе самостоятельных хозяев очень немного; усовершенствованные орудия бедноте не достаются вовсе, а среднему крестьянству достаются в ничтожном количестве. Концентрация скота еще сильнее, чем концентрация посевов; очевидно, что зажиточное крестьянство соединяет с крупными капиталистическими посевами капиталистическое скотоводство. На противоположном полюсе мы видим «крестьян», которых следует отнести к батракам и поденщикам с наделом, ибо главным источником средств к жизни является у них продажа рабочей силы (как сейчас увидим), а по одной – по две головы скота дают иногда и землевладельцы своим батракам, чтобы привязать их к своему хозяйству и произвести понижение заработной платы.

Само собой разумеется, что группы крестьян различаются не только по размеру хозяйства, но и по способу его ведения: во-1-х, в высшей группе очень значительная доля хозяев (40–60 %) снабжена усовершенствованными орудиями (главным образом, плуги, затем конные и паровые молотилки, веялки, жнейки и пр.). В руках 24,7 % дворов высшей группы сосредоточено 82,9 % всех усовершенствованных орудий; у 38,2 % дворов средней группы – 17,0 % усовершенствованных орудий; у 37,1 % бедноты – 0,1 % (7 орудий из 5724)[53]. Во-2-х, у малолошадных крестьян в силу необходимости оказывается, сравнительно с многолошадными, «иная система хозяйства, иной строй всей хозяйственной деятельности», как говорит составитель сборника по Новоузенскому уезду (стр. 44–46). Состоятельные крестьяне «дают земле отдыхать… пашут с осени плугами… весной перепахивают и под борону сеют… вспаханную залежь укатывают катками, когда проветрит земля… под рожь двоят», тогда как малосостоятельные «не дают земле отдыха и из года в год сеют на ней русскую пшеницу… под пшеницу пашут весной однажды… под рожь не парят и не пашут, а сеют наволоком… под пшеницу пашут поздней весной, отчего хлеб часто не всходит… под рожь пашут однажды, а то наволоком и не вовремя… пашут зря одну и ту же землю ежегодно, не давая отдыха». «И т. д. и т. д. без конца» – заключает составитель этот список. «Констатированные факты радикального различия хозяйственных систем у больше- и малосостоятельных имеют своим последствием зерно плохого качества и плохие урожаи у одних, сравнительно лучшие урожаи у других» (ibid.).

Но как могла создаться такая крупная буржуазия в земледельческом общинном хозяйстве? Ответ дают цифры землевладения и землепользования по группам. Всего у крестьян взятого нами подразделения имеется 57 128 дес. купчей земли (у 76 дворов) и 304 514 дес. арендованной земли, в том числе 177 789 дес. вненадельной аренды у 5602 дворов; 47 494 дес. арендованной надельной земли в других обществах у 3129 дворов и 79 231 дес. арендованной надельной земли в своем обществе у 7092 дворов. Распределение этой громадной площади, составляющей более 2/3 всей посевной площади крестьян, таково: [см. таблицу на стр. 80. Ред.]

Мы видим здесь громадную концентрацию купчей и арендованной земли. Более 9/10 всей купчей земли – в руках 1,8 % дворов наиболее крупных богачей. Из всей арендованной земли 69,7 % сосредоточено в руках крестьян-капиталистов, и 86,6 % – в руках высшей группы крестьянства. Сопоставление данных об аренде и о сдаче надельной земли ясно показывает переход земли в руки крестьянской буржуазии. Превращение земли в товар ведет и здесь к удешевлению оптовой закупки земли (а, следовательно, и к барышничеству землей). Определяя цену одной десятины арендуемой вненадельной земли, получаем такие цифры от низшей группы к высшей: 3,94; 3,20; 2,90; 2,75; 2,57; 2,08; 1,78 руб. Чтобы показать, к каким ошибкам приводит народников это игнорирование концентрации аренды, приведем для примера рассуждения г-на Карышева в известной книге: «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства» (СПБ. 1897 г.). Когда хлебные цены падают, при улучшении урожая, а арендные цены растут, тогда – заключает г. Карышев – арендаторы-предприниматели должны уменьшать спрос и, значит, цены аренды подняты представителями потребительского хозяйства (I, 288). Вывод совершенно произвольный: вполне возможно, что крестьянская буржуазия поднимает цены аренды, несмотря на понижение хлебных цен, ибо улучшение урожая может компенсировать понижение цены. Вполне возможно, что зажиточные крестьяне, и при отсутствии такой компенсации, поднимают арендные цены, понижая стоимость производства хлеба посредством введения машин. Мы знаем, что употребление машин в сельском хозяйстве возрастает и что эти машины концентрируются в руках крестьянской буржуазии. Вместо того, чтобы изучать разложение крестьянства, г. Карышев подставляет произвольные и неверные посылки о среднем крестьянстве. Поэтому все его аналогично построенные заключения и выводы в цитированном издании не могут иметь никакого значения.

Выяснив разнородные элементы в крестьянстве, мы можем уже легко разобраться в вопросе о внутреннем рынке. Если зажиточное крестьянство держит в своих руках около 2/3 всего земледельческого производства, то ясно, что оно должно давать еще несравненно большую долю поступающего в продажу хлеба. Оно производит хлеб на продажу, тогда как несостоятельное крестьянство должно прикупать себе хлеб, продавая свою рабочую силу. Вот данные об этом[54]:

Предлагаем читателям сравнить с этими данными о процессе создания внутреннего рынка рассуждения наших народников… «Если богат мужик, – процветает фабрика, и наоборот» (В. В. «Прогрессивные течения», с. 9). Г-на В. В., очевидно, совершенно не интересует вопрос об общественной форме того богатства, которое нужно для «фабрики» и которое создается не иначе, как превращая в товар продукт и средства производства, с одной стороны, рабочую силу – с другой. Г-н Н. —он, говоря о продаже хлеба, утешает себя тем, что этот хлеб – продукт «мужика-землепашца» (стр. 24 «Очерков»), что, перевозя этот хлеб, «железные дороги живут мужиком» (стр. 16). – В самом деле, разве эти «общинники»-капиталисты не «мужики»? «Мы еще когда-нибудь будем иметь случай указать, – писал г. Н. —он в 1880-м году и перепечатывал в 1893 г., – что в местностях, где преобладает общинное землевладение, земледелие на капиталистических началах почти совсем отсутствует (sic!!) и что оно возможно лишь там, где общинные связи или совсем порваны или рушатся') (с. 59). Никогда такого «случая» г. Н. —он не встретил и не мог встретить, ибо факты показывают именно развитие капиталистического земледелия среди «общинников»[55] и полное приспособление пресловутых «общинных связей» к батрацкому хозяйству крупных посевщиков.

Совершенно аналогичными оказываются отношения между группами крестьян и по Николаевскому уезду (цит. сборник, с. 826 и ел. Исключаем проживающих на стороне и безземельных). Так, например, 7,4 % дворов богачей (с 10 и более штук рабочего скота), имея 13,7 % населения, сосредоточивают 27,6 % всего скота и 42,6 % аренды, тогда как 29 % дворов бедноты (безлошадных и однолошадных), при 19,7 % населения, имеют лишь 7,2 % скота и 3 % аренды. К сожалению, таблицы по Николаевскому уезду, повторяем, чересчур кратки. Чтобы покончить с Самарской губернией, приводим следующую в высшей степени поучительную характеристику положения крестьянства из «Сводного сборника» по Самарской губернии:

«…Естественный прирост населения, усиливаемый еще иммиграцией малоземельных крестьян из западных губерний, в связи с появлением на поприще сельскохозяйственного производства спекуляторов-торговцев землей с целью наживы, с каждым годом все усложняли формы найма земли, повышали ее ценность, сделали землю товаром, так скоро и сильно обогатившим одних и разорившим много других. Как на иллюстрацию к последнему, укажем на размеры запашек некоторых южных купеческих и крестьянских хозяйств, в которых запашки в 3–6 тысяч десятин не редкость, а некоторые практикуют посевы и до 8–10–15 тысяч десятин, при аренде нескольких десятков тысяч казенной земли.

Земледельческий (сельский) пролетариат в Самарской губернии в значительной степени обязан своим существованием и ростом последнему времени, с его возрастающим производством зерна на продажу, повышением арендных цен, с распашкой целинных и выгонных земель, расчисткой леса и тому подобными явлениями. Безземельных дворов по всей губернии насчитывается всего 21 624, тогда как бесхозяйных 33 772 (из числа надельных), а безлошадных и однолошадных вместе 110 604 семьи с 600 тыс. душами обоего пола, считая по 5 душ с дробью на семью. Мы осмеливаемся считать и их за пролетариат, хотя они юридически и располагают той или другой долей из общинного участка земли; фактически, это – поденщики, пахари, пастухи, жнецы и тому подобные рабочие в крупных хозяйствах, засевающие на своей надельной земле 1/2—1 десятину для прокормления остающейся дома семьи» (стр. 57–58).