Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 3. Развитие капитализма в России

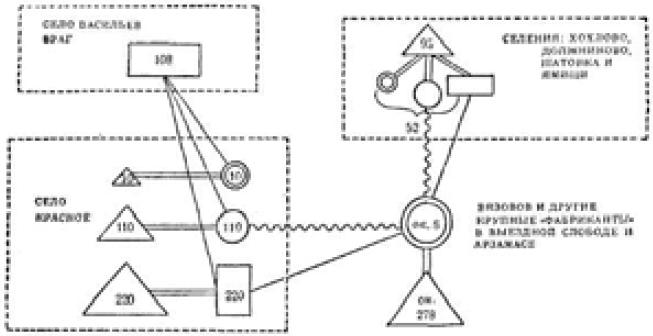

Графическое изображение организации валяльного промысла

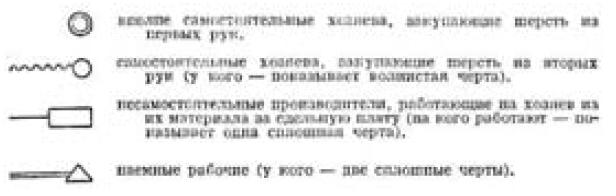

O вполне самостоятельные хозяева, закупающие шерсть из первых рук.

~~~~O самостоятельные хозяева, закупающие шерсть из вторых рук (У кого – показывает волнистая черта).

***-[] несамостоятельные производители, работающие на хозяев из их материала за сдельную плату (на кого работают – показывает одна сплошная черта).

===== наемные рабочие (у кого – две сплошные черты).

Цифры означают число рабочих (приблизительное)[370].

Данные, поставленные внутри составленных из пунктирных линий четырехугольников, относятся к так наз. «кустарной» промышленности, остальные – к так наз. «фабрично-заводской».

Ясно, таким образом, что отделение «фабрично-заводской» и «кустарной» промышленности чисто искусственное, что мы имеем перед собой единый и целостный строй промысла, который вполне подходит под понятие капиталистической мануфактуры[371]. С технической стороны, это – ручное производство. Организация работы – кооперация, основанная на разделении труда, которое наблюдается здесь в двоякой форме: и нетоварное (одни селения готовят кошмы, другие – сапоги, шляпы, стельки и т. д.) и детальное (напр., все село Вас. Враг катает шляпы и стельки для с. Красного, где полуфабрикат окончательно отделывается, и т. д.). Кооперация эта – капиталистическая, ибо во главе ее стоит крупный капитал, который создал крупные мануфактуры и подчинил себе (посредством сложной сети экономических отношений) массу мелких заведений. Громадное большинство производителей превратилось уже в детальных рабочих, работающих на предпринимателей при крайне антигигиеничных условиях[372]. Давность промысла и вполне сложившиеся капиталистические отношения вызывают отделение промышленников от земледелия: в селе Красном земледелие в полном упадке, и быт жителей отличается от земледельческого[373].

Совершенно аналогична организация валяльного промысла и в целом ряде других районов. В Семеновском уезде той же губ. в 363 общинах было занято этим промыслом в 1889 г. 3180 дворов с 4038 работниками. Из 3946 рабочих только 752 работали па продажу, 576 состояли в наемных рабочих и 2618 работали на хозяев большей частью из их материала. 189 дворов раздавали работу в 1805 дворов. Крупные хозяева имеют мастерские с наемными рабочими, число которых доходит до 25, и покупают шерсти тысяч на 10 в год[374]. Крупных хозяев зовут тысячниками; их оборот составляет 5–100 тыс. руб.; они имеют свои склады шерсти, свои лавки для продажи изделий[375]. В Казанской губ. «Перечень» считает 5 валяльных «фабрик» с 122 рабочими, суммой произв. 48 тыс. руб. и с 60 рабочими на стороне. Очевидно, эти последние фигурируют и в числе «кустарей», о которых мы читаем, что они нередко работают на «скупщиков» и что есть заведения, имеющие до 60 рабочих[376]. Из 29 войлочных «фабрик» Костромской губ. 28 сосредоточены в Кинешемском уезде, имея 593 рабочих в заведении и 458 на стороне («Перечень», с. 68–70; в двух предприятиях рабочие имеются только на стороне. Появляются уже и паровые двигатели). Из «Трудов ком.» (XV) мы знаем, что из 3908 шерстобитов и валяльщиков этой губернии 2008 сосредоточены именно в Кинешемском уезде. Костромские валяльщики большей частью несамостоятельны или состоят в наемных рабочих, работая в крайне антигигиенических мастерских[377]. В Калязинском уезде Тверской губ. мы видим, с одной стороны, домашнюю работу на «фабрикантов» («Перечень», 113), а с другой стороны, именно этот уезд – гнездо «кустарей»-валяльщиков; их выходит из этого уезда до 3000 чел., которые проходят через пустошь «Зимняк»{91} (в 60-х годах здесь была суконная фабрика Алексеева), образуя «громадный рабочий рынок шерстобитов и валяльщиков»[378]. В Ярославской губ. – тоже работа на стороне на «фабрикантов» («Перечень», 115) и тоже «кустари», работающие на хозяев-торговцев из их шерсти, и т. д.

3) Шляпное и шапочное, пеньковое и веревочное производства

Статистические данные о шляпном промысле Московской губ. были приведены нами выше[379]. Из них видно, что 2/3 всего производства и всего числа рабочих сосредоточены в 18 заведениях, имеющих в среднем по 15,6 наемных рабочих[380]. «Кустари»-шляпники исполняют лишь часть операций по производству шляп: они изготовляют колпаки, сбываемые московским торговцам, имеющим свои «отделочные заведения»; в свою очередь, на «кустарей»-шляпников работают по домам «стрижевщицы» (женщины, которые стригут пух). Таким образом, в общем и целом мы видим здесь капиталистическую кооперацию, основанную на разделении труда и опутанную целою сетью разнообразных форм экономической зависимости. В центре промысла (с. Кленово Подольского уезда) явственно сказалось отделение промышленников (главным образом наемных рабочих) от земледелия[381], и повышение уровня потребностей населения: живут «много чище», одеваются в ситцы, даже в сукно, заводят самовары, оставляют старинные обычаи и пр., вызывая этим горькие сетования местных почитателей старины[382]. Новая эпоха вызвала даже появление отхожих шляпников.

Типичная капиталистическая мануфактура – шапочный промысел в с. Молвитине Буйского уезда Костромской губернии[383]. «Главное занятие с. Молвитина и 36 деревень – шапочный промысел». Земледелие забрасывают. После 1861 г. промысел сильно развился; швейные машины вошли в широкое употребление. В Молвитине 10 мастерских работают круглый год, имея по 5–25 мастеров и по 1–5 мастериц. «Лучшая мастерская делает оборот приблизительно на 100 000 руб. в год»[384]. Есть и раздача работы на дома (напр., материал для тулей женщины изготовляют по домам). Разделение труда калечит рабочих, работающих при самых неблагоприятных гигиенических условиях и наживающих обыкновенно чахотку. Продолжительное существование промысла (более 200 лет) выработало чрезвычайно искусных мастеров: молвитинские мастера известны и в столицах и в далеких окраинах.

Центром пенькового промысла в Медынском уезде Калужской губернии является с. Полотняный Завод. Это – большое село (по переписи 1897 г. 3685 жителей) с населением безземельным и очень промышленным (свыше 1000 «кустарей»); это – центр «кустарных» промыслов Медынского уезда[385]. Пеньковый промысел организован так: у крупных хозяев (их трое; самый крупный – Ерохин) есть мастерские с наемными рабочими и более или менее значительные оборотные капиталы на закупку сырья. Пеньку чешут на «фабрике», – прядут на дому пряхи, – крутят на фабрике и на дому. Снуют на фабрике, – ткут на фабрике и дома. В 1878 г. считали в пеньковом промысле 841 «кустаря»; Ерохин считается и «кустарем» и «фабрикантом», показывающим у себя 94–64 рабочих в 1890 и 1894–1895 гг.; по «Отч. и иссл.» (т. II, с. 187), на него работают «сотни крестьян».

В Нижегородской губ. центр веревочного промысла— тоже неземледельческие промышленные села Нижним и Верхний Избылец Горбатовского уезда[386]. По данным г. Карпова («Труды ком.», вып. VIII), это – один Горбатово-Избылепкий веревочно-канатный район; часть мещан гор. Горбатова тоже занята промыслом, да и села В. и Н. Избылец – «почти часть гор. Горбатова», и жители живут по-мещански, пьют каждый день чай, одеваются в покупное, едят белый хлеб. Всего занято промыслом до 2/3 населения 32-х селений, именно до 4701 работника (2096 муж. пола и 2605 жен. пола) с производством около 11/2 млн. руб. Промысел существует около 200 лет и теперь падает. Организация такова: все работают на 29 хозяев из их материала, получая сдельную плату, находясь «в полнейшей зависимости от хозяев» и работая по 14–15 часов в сутки. По данным земской статистики (1889 г.) промыслом занято 1699 рабочих мужчин (плюс 558 женщин и мужчин нерабочего возраста). Из 1648 работников только 197 работают на продажу, 1340 – на хозяина[387] и 111 – наемные работники в мастерских 58 хозяев. Из числа 1288 надельных дворов обрабатывают сами всю пашню только 727, т. е. немногим более 1/2. Из 1573 надельных работников вовсе не занимаются земледелием 306, т. е. 19,4 %. Обращаясь к вопросу о том, кто эти «хозяева», мы должны уже из области «кустарной» промышленности перейти к «фабрично-заводской». По «Перечню» 1894/95 г. здесь были две веревочные фабрики, имеющие 231 рабочего в заведениях и 1155 рабочих на стороне, с суммой произв. 423 тыс. руб. Оба заведения обзавелись уже механическими двигателями (которых не было ни в 1879, ни в 1890 г.), и мы, след., наглядно видим здесь переход капиталистической мануфактуры в капиталистическую машинную индустрию, превращение «кустарных» давальцев и скупщиков в настоящих фабрикантов.

В Пермской губ. кустарная перепись 1894/95 г. зарегистрировала в губернии 68 канатно-веревочных крестьянских заведений с 343 рабочими (из них 143 наемных), с суммой произв. 115 тыс. руб.[388] Во главе этих мелких заведений стоят сосчитанные вместе крупные мануфактуры: у 6 хозяев 101 рабочий (91 наемный) и сумма произв. 81 тыс. руб.[389] Строй производства в этих крупных заведениях может служить наиболее рельефным образчиком «органической мануфактуры» (по Марксу){92}, т. е. такой мануфактуры, в которой различные рабочие исполняют различные операции последовательной переработки сырья: 1) трепанье пеньки; 2) чесание; 3) прядение; 4) свертывание в «бухтины»; 5) смоление; 6) разматывание на барабане; 7) пропускание ниток со станка в продырявленную доску; 8) пропускание нитей в чугунную втулку; у) скручивание жгутов, свивание канатов и собирание их[390].

По-видимому, однородна организация пенькообрабатывающей промышленности и в Орловской губернии} из значительного числа мелких крестьянских заведений выделяются крупные мануфактуры, преимущественно в городах, и попадают в число «фабрик и заводов» (по «Указ.» за 1890 г. в Орловской губ. 100 пенькотрепальных фабрик с 1671 раб. и с суммой произв. 795 тыс. руб.). Крестьяне работают в пеньковом промысле «на купцов» (вероятно, на тех же мануфактуристов) из их материала, за сдельную плату, причем работа делится на специальные операции: «трепачи» треплют пеньку; «прядильщики» прядут; «бородельщики» очищают от костры; «колесники» вертят колесо. Работа очень трудная; многие заболевают чахоткой и «грызью». Пыль такая, что «без привычки не пробудешь 1/4 часа». Работают в простых сараях от зари до зари с мая по сентябрь[391].

4) Производства по обработке дерева

Наиболее типичным образчиком капиталистической мануфактуры в этой области является сундучный промысел. По данным, напр., пермских исследователей, «организация его такова: несколько крупных хозяев, имеющих мастерские с наемными рабочими, закупают материалы, изготовляют отчасти изделия у себя, но главным образом раздают материал мелким детальным мастерским, а в своих мастерских собирают части сундука и, по окончательной отделке, отправляют товар на рынок. Разделение труда… применяется в производстве в широких размерах: изготовление целого сундука делится на 10–12 операций, исполняемых каждая в отдельности детальщиками-кустарями. Организация промысла – объединение детальных рабочих (Teilarbeiter, как они называются в «Капитале») под командою капитала»[392]. Это – разносоставная мануфактура (heterogene Manufaktur, по Марксу{93}), в которой различные рабочие исполняют не последовательные операции по переработке сырья в продукт, а изготовляют отдельные части продукта, собираемые потом вместе. Предпочтение капиталистами домашней работы «кустарей» объясняется отчасти указанным характером этой мануфактуры, отчасти (и главным образом) более дешевой оплатой труда домашних рабочих[393]. Заметим, что сравнительно крупные мастерские в этом промысле попадают иногда и в число «фабрик и заводов»[394].

По всей вероятности, так же организован сундучный промысел во Владимирской губ. в Муромском уезде, где «Перечень» указывает 9 «фабрик» (все ручные) с 89 раб. в заведении и 114 на стороне, суммой произв. 69 810 руб.

Аналогична организация экипажного промысла, напр., в Пермской губ.: из массы мелких заведений выделяются сборные мастерские с наемными рабочими; мелкие кустари представляют из себя детальных рабочих, изготовляющих части экипажей как из своего материала, так и из материала «скупщиков» (т. е. владельцев сборных мастерских)[395]. О полтавских «кустарях»-экипажниках мы читаем, что в посаде Ардони есть мастерские с наемными рабочими и с раздачей работы на дома (человек до 20 сторонних рабочих у более крупных хозяев)[396]. В Казанской губ. в производстве городских экипажей замечается потоварное разделение труда: одни селения производят только сани, другие только повозки и т. д. «Городские экипажи, совсем собранные в деревне (но без оковки, без колес и оглоблей), поступают к казанским торговцам-заказчикам, а от этих последних уже к кустарям-кузнецам для оковки. Затем эти изделия снова возвращаются в городские лавки и мастерские, где окончательно отделываются, т. е. обиваются и окрашиваются… Казань, где прежде оковывались городские экипажи, мало-помалу передала эту работу кустарям, работающим за более дешевую цену, чем городские мастера…»[397]. Следовательно, капитал предпочитает раздачу работы на дома, так как этим удешевляется рабочая сила. Организация экипажного промысла, как видно из приведенных данных, представляет из себя в большинстве случаев систему кустарей-детальщиков, подчиненных капиталу.

Громадное промышленное село Воронцовка Павловского уезда Воронежской губ. (в 1897 г. 9541 житель) представляет из себя как бы одну мануфактуру деревянных изделий («Труды ком. и т. д.», вып. IX, статья свящ. Митр. Попова). Промыслом занято больше 800 домов (и еще некоторые дворы слободы Александровки, имеющей более 5000 жителей). Изготовляются телеги, тарантасы, колеса, сундуки и т. п., всего на сумму до 267 тыс. руб. Самостоятельных хозяев – менее трети; наемные рабочие в мастерских хозяев редки[398]. Большинство работает по заказу местных крестьян-торговцев за сдельную плату. Рабочие в долгу у хозяев и изнуряются на тяжелой рабою: народ становится слабее. Население слободы – промышленное, не деревенского типа, земледелием почти не занимается (кроме огородничества), имея нищенские наделы. Промысел существует издавна, отвлекая население от земледелия и усиливая все более раскол богачей и бедноты. Население питается скудно, одевается «щеголеватее прежнего», «но не по средствам» – во все покупное. «Населением овладел дух промышленный и торговый». «Почти всякий, не знающий ремесла, чем-либо торгует… Под влиянием промышленности и торговли крестьянин стал вообще развязнее, что его сделало более развитым и изворотливым»[399].

Знаменитый ложкарный промысел Семеновского уезда Нижегородской губ. приближается по своей организации к капиталистической мануфактуре; правда, здесь нет крупных мастерских, выделяющихся из массы мелких и господствующих над ними, но зато мы видим здесь глубоко укоренившееся разделение труда и полное подчинение массы детальных рабочих капиталу. До своей выделки ложка проходит не менее 10 рук, причем некоторые операции скупщики производят либо особыми наемными рабочими, либо раздают специалистам-рабочим (напр., окраску); некоторые соления специализируются на отдельных детальных операциях (напр., д. Дьяково на обточке ложек, производимой по заказу скупщика за сдельную плату, деревни Хвостикова, Дианова, Жужелки на окраске ложки и т. д.). Скупщики закупают оптом лес в губерниях Самарской и др., отправляя туда артели наемных рабочих, имеют склады сырого материала и изделий, отдают на выделку кустарям наиболее ценные виды материала и пр. Масса детальных рабочих составляет один сложный производительный механизм, вполне подчиненный капиталу. «Для ложкарей все равно, работают ли они по найму на содержании хозяина и в его помещении или копошатся в своих избах, потому что в этом промысле, как и в других, все уже взвешено, измерено и сочтено. Больше крайне необходимого, без чего жить нельзя, ложкарь не выработает»[400]. Вполне естественно, что при таких условиях капиталисты, главенствующие над всем производством, не спешат заводить мастерские, и промысел, основанный на ручном искусстве и на традиционном разделении труда, прозябает в своей заброшенности и неподвижности. Привязанные к земле «кустари» точно застыли в своей рутине: как в 1879 г., так и в 1889 г. они продолжают все еще считать деньги по-старинному на ассигнации, а не на серебро.

Во главе игрушечного промысла Московской губ. стоят точно так же заведения типа капиталистической мануфактуры[401]. Из 481 мастерской 20 имеют больше 10 рабочих. В производстве очень широко применяется и потоварное и детальное разделение труда, в громадной степени повышающее производительность труда (ценою калечения рабочего). Напр., доходность одной мелкой мастерской определена в 26 % продажной цены, а крупной – в 58 %[402]. Разумеется, у крупных хозяев и основной капитал значительно выше; встречаются и технические приспособления (напр., сушильни). Центр промысла – неземледельческое поселение, Сергиевский посад (в нем 1055 рабочих из 1398 и сумма произв. 311 тыс. руб. из 405 тыс. руб.; жителей, по переписи 1897 г., – 15 155). Автор очерка об этом промысле, указывая на преобладание мелких мастерских и т. п., считает переход промысла в мануфактуру более вероятным, чем в фабрику, но все же маловероятным. «И на будущее время, – говорит он, – мелкие производители всегда будут иметь возможность более или менее успешно конкурировать с крупным производством» (1. с., 93). Автор забывает, что в мануфактуре всегда техническим базисом остается то же ручное производство, как и в мелких промыслах; что разделение труда никогда не может составить столь решительного преимущества, которое бы совершенно вытеснило мелких производителей, особенно, если последние прибегают к таким средствам, как удлинение рабочего дня и т. п.; что мануфактура никогда не в состоянии бывает охватить всего производства, оставаясь лишь надстройкой над массой мелких заведений.

5) Производства по обработке животных продуктов. Кожевенное и скорняжное

Наиболее обширные районы кожевенной промышленности представляют особенно рельефные примеры полной слитости «кустарной» и фабр. – заводской промышленности, примеры весьма развитой (и вглубь и вширь) капиталистической мануфактуры. Характерно уже то, что губернии, выдающиеся размерами «фабр. – заводской» кожевенной промышленности (Вятская, Нижегородская, Пермская, Тверская), отличаются особенным развитием «кустарных» промыслов этой отрасли.

В селе Богородском Горбатовского уезда Нижегородской губернии по «Указ.» за 1890 г. было 58 «фабрик» с 392 раб. и с суммой произв. 547 тыс. руб., а по «Перечню» за 1894/95 г. – 119 «заводов» с 1499 раб. в заведении и 205 раб. на стороне, при сумме произв. 934 тыс. руб. (эти последние цифры охватывают только обработку животных продуктов – главную отрасль местной промышленности). Но эти данные изображают лишь верхушки капиталистической мануфактуры. Г-н Карпов считал в 1879 г. в этом селе и его районе более 296 заведений с 5669 рабочими (из них очень многие работают дома на капиталистов) с суммой произв. ок. 1490 тыс. руб.[403] в промыслах: кожевенном, склеивании подбора из стружки, плетении корзин (для товара), шорном, хомутинном, рукавичном и особо стоящем – гончарном. Земская перепись 1889 года насчитывала в этом районе 4401 промышленника, причем из 1842 рабочих, о которых даны подробные сведения, 1119 заняты по найму в чужих мастерских и 405 работают по домам на хозяев[404]. «Богородское, с его 8-тысячным населением, представляет один громадный кожевенный завод с непрерывающейся деятельностью»[405]. Точнее, это – «органическая» мануфактура, подчиненная небольшому числу крупных капиталистов, которые закупают сырье, выделывают кожи, производят из них разнообразные изделия, нанимая для производства несколько тысяч совершенно неимущих рабочих и главенствуя над мелкими заведениями[406]. Существует этот промысел очень давно, с XVII века: в истории промысла особенно памятны помещики Шереметевы (начало 19 века), значительно способствовавшие развитию промысла и защищавшие, между прочим, давным-давно образовавшийся здесь пролетариат от местных богачей. После 1861 г. промысел сильно развился, и особенно выросли крупные заведения на счет мелких; века промысловой деятельности выработали из населения замечательно искусных мастеров, которые разнесли производство по России. Упрочившиеся капиталистические отношения повели к отделению промышленности от земледелия: с. Богородское не только само почти не занимается земледелием, но и отрывает от земли окрестных крестьян, переселяющихся в этот «город»[407]. Г-н Карпов констатирует в этом селе «полное отсутствие всякой крестьянственности в жителях», «никак не подумаешь, что находишься в селе, а не и городе». Это село далеко позади оставляет и Горбатов и все остальные уездные города Нижегородской губ., за исключением разве Арзамаса. Это – «один из значительных торговых и промышленных центров губернии, производящий и торгующий на миллионы». «Район промышленного и торгового влияния Богородского очень обширен, но ближайшим образом с богородской промышленностью связана промышленность его окрестностей приблизительно на 10–12 верст в окружности. Эта промышленная окрестность представляется как бы продолжением самого Богородского». «Богородские жители нисколько не похожи на обыкновенных серых мужичков: это – мещане-ремесленники, народ смышленый, бывалый, презирающий крестьянина. Обстановка жизни и склад нравственных понятий богородского жителя вполне мещанские» К этому остается добавить, что промышленные села Горбатовского уезда отличаются сравнительно высокой грамотностью населения: так, процент грамотных и учащихся мужчин и женщин составляет для сел Павлова, Богородского и Ворсмы – 37,8 % и 20,0 %, а для остальной части уезда – 21,5 % и 4,4 % (см. земско-стат. «Материалы»).

Совершенно аналогичные отношения (только в масштабе меньшего размера) представляют из себя промыслы по обработке кожи в селах: Катунки и Городец Балахнипского уезда, Большое Мурашкино Княгининского уезда, Юрино Васильского уезда, Тубанаевка, Спасское, Ватрас и Латышиха того же уезда. Те же неземледельческие центры с «округом» окрестных земледельческих поселений, те же разнообразные промыслы и многочисленные мелкие заведения (а также рабочие на дому), подчиненные крупным предпринимателям, капиталистические мастерские которых попадают кое-когда в число «фабрик и заводов»[408]. Не входя в статистические подробности, которые не содержат ничего нового по сравнению с вышеизложенным, приведем только следующую чрезвычайно интересную характеристику села Катунки[409]:

«Некоторая патриархальная простота отношений между хозяевами и рабочими, впрочем, не бросающаяся в глаза с первого взгляда и, к сожалению, (?) с каждым годом все более и более исчезающая, свидетельствует о кустарном характере промыслов (?). Фабричный характер как промыслов, так и населения начинает обнаруживаться только в последнее время, под влиянием в особенности города, сношения с которым облегчились с учреждением пароходства. В настоящее время село смотрит уже вполне промышленным селением: полное отсутствие всяких признаков сельского хозяйства, тесная, приближающаяся к городской, постройка домов, каменные палаты богаче и рядом с ними жалкие лачуги бедняков, скаченные в центра селения длинные деревянные и каменные здания заводов – все это резко отличает Катунки от соседних селений и ясно указывает на промышленный характер местного населения. Сами жители некоторыми чертами своего характера точно так же напоминают уже сложившийся на Руси тип «фабричного»: некоторая щеголеватость в домашней обстановке, в костюме, в манерах, разгульный в большинстве случаев образ жизни ii малая забота о завтрашнем дне, смелая, подчас витиеватая речь., некоторая гордость пред деревенским мужичьем – все эти черты общи у них со всем фабричным русским людом»[410].

В г. Арзамасе Нижегородской губернии «фабр. – заводская» статистика считала в 1890 г. всего 6 кожевенных заводов с 64 рабоч. («Указ.»); и это – лишь небольшая частичка капиталистической мануфактуры, обнимающей промыслы скорняжный, сапожный и др. Те же заводчики занимают рабочих на дому и в г. Арзамасе (в 1878 г. их считали до 400 чел.) и в 5-ти подгородных селениях, где из 360 домов скорняков 330 работают на арзамасских купцов из их материала, трудясь по 14 часов в сутки за 6–9 руб. в месяц[411]; поэтому-то скорняки – народ бледнолицый, слабосильный, вырождающийся. В подгородной Выездной Слободе из 600 домов сапожников 500 работают на хозяев, получая кроеные сапоги. Промысел старинный, ок. 200 лет, и все растет и развивается. Земледелием жители почти не занимаются, и весь облик их жизни – чисто городской, живут «роскошно». То же относится и к вышеупомянутым скорняжным селениям, жители которых «смотрят с презрением на крестьянина-земледельца, называя его «деревней-матушкой»«[412].