Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 24. Сентябрь 1913 – март 1914

Ибо это есть именно анархизм, в самом полном и самом точном значении слова, когда В. Засулич, признав сама, что «широкому слою» «недостает возможности формального вступления в партию» и потому «недостает возможности» «образовать партию», заявляет вместе с тем, что ликвидаторы будут думать и говорить об этом широком слое, как о партии, и что подполье должно относиться к нему, как к высшей инстанции, как к верховному решителю вопроса о «должностных лицах» и пр. и т. д.

Когда против организации апеллируют к широким слоям или к массе, признавая невозможность организации этих широких слоев или этой массы, – это есть чистейший анархизм. Анархисты потому и составляют один из наиболее вредных элементов рабочего движения, что, всегда крича о массе угнетенных классов (или даже о массе угнетенных вообще), всегда разрушая доброе имя любой социалистической организации, они сами никакой иной организации противопоставить и создать не могут.

Марксисты принципиально иначе смотрят на отношение неорганизованной (и не поддающейся организации в течение долгого времени, иногда десятилетий) массы к партии, к организации. Именно для того, чтобы масса определенного класса могла научиться понимать свои интересы, свое положение, научиться вести свою политику, именно для этого необходима организация передовых элементов класса немедленно и во что бы то ни стало, хотя бы вначале эти элементы составляли ничтожную долю класса. Чтобы обслуживать массу и выражать ее правильно сознанные интересы, передовой отряд, организация, должна всю свою деятельность вести в массе, привлекая из нее все без исключения лучшие силы, проверяя на каждом шагу, тщательно и объективно, поддерживается ли связь с массами, жива ли она. Так, и только так, передовой отряд воспитывает и просвещает массу, выражая ее интересы, уча ее организации, направляя всю деятельность массы по пути сознательной классовой политики.

Если в результате политической деятельности всей массы, прямо или косвенно привлекаемой к выборам или участвующей в них, оказывается, что все выбранные представители рабочих – сторонники подполья и его политической линии, сторонники партии, то мы получаем объективный факт, доказывающий живость связей с массами, доказывающий право этой организации быть и называться единственной представительницей и выразительницей классовых интересов массы. Всякий политически сознательный рабочий или, вернее, всякая группа рабочих могла участвовать в выборах, направляя их так или иначе; и если в результате, именно организация, осмеиваемая, бранимая, презрительно третируемая ликвидаторами, повела за собой массу, – значит, отношение нашей партии к массам принципиально правильное, марксистское.

Теория «широкого слоя, которому, чтобы образовать партию, недостает лишь возможности формального вступления в нее», есть анархизм. Рабочий класс в России не сможет укрепить и развить своего движения, не борясь самым беспощадным образом с этой, развращающей массы, разрушающей самое понятие организации, самый принцип организации, теорией.

Теория «широкого слоя» вместо партии есть оправдание величайшего произвола и издевательства над массовым рабочим движением (причем издевающиеся через пять слов обязательно упоминают «массу» и склоняют слово «массовый»). Все знают, что посредством этой теории ликвидаторы выдают себя, свой интеллигентский кружок за представителей и выразителей «широкого слоя». Что, дескать, для нас значит «узкая» партия, раз мы представляем «широкий слой»! Что для нас значит какое-то подполье, ведущее за собой на выборы миллион рабочих, когда мы представляем широкий слой – должно быть, миллионы и десятки миллионов.

Объективные факты – и выборы в IV Думу, и возникновение рабочих газет, и сборы на них, и союз металлистов в Петербурге, и приказчичий съезд{22} – доказывают с очевидностью, что ликвидаторы – кружок интеллигентов, отпавших от рабочего класса. А «теория широкого слоя» позволяет обходить все объективные факты и наполнять сердца ликвидаторов гордым сознанием своего непризнанного величия…

VI

Статья В. Засулич – такой набор курьезов, с точки зрения логики и азбуки марксизма, что у читателя, естественно, может явиться мысль: неужели, однако, нет какого-либо иного смысла в этой бессмыслице? И наш разбор был бы неполон, если бы мы не указали, что есть точка зрения, с которой статья В. Засулич вполне понятна, логична и правильна. Это – точка зрения раскола.

История рабочего движения полна примеров неудачных, негодных, даже вредных партий. Допустите на минуту, что наша партия такова. Тогда вредно и преступно мириться с ее существованием, а тем более с ее представителями. Тогда обязательно бороться за уничтожение этой партии и за замену ее новой партией.

Тогда понятно и естественно, – с точки зрения глубокого убеждения во вреде подполья, понятны будут тогда и заявления вроде подобных, что «неизвестно, помогала она (партия) или мешала», помогает или мешает. Мы будем оправдывать и прославлять[5] уходящих из нее, объяснять это «недееспособностью» старой партии. Мы будем от этой старой партии апеллировать к беспартийным для того, чтобы они вошли в новую.

В. Засулич не договорила этой точки зрения раскола. Может быть, субъективно для автора этот факт важен и знаменателен. Но объективно он – малозначащ. Если писатель говорит а, б, в и перечисляет все буквы азбуки, кроме последней, то можно биться об заклад, что 999 читателей из 1000 сами добавят (вслух или мысленно) последнюю букву. Ликвидаторы все находятся в этом смешном положении: они приводят полную коллекцию доводов за раскол, а потом либо молчат, либо добавляют, что они «за единство».

Мы же и по поводу статьи В. Засулич и по поводу десятка подобных статей Л. С, Дана, Левицкого, Ежова, Потресова, Мартова отвечаем одно: первое условие единства есть категорическое осуждение «теории широкого слоя вместо партии», осуждение всех выходок против подполья, осуждение статьи В. Засулич и полный отказ от всех подобных выступлений. Партия не может быть «едина», не борясь против тех, кто оспаривает необходимость ее существования.

С точки зрения раскола статья В. Засулич логична и верна. Если ликвидаторам удастся основать новую партию и если эта новая партия окажется лучше старой, – тогда статья В. Засулич (как и вся литература ликвидаторов) окажется исторически оправданной. Было бы глупеньким сентиментальничаньем отрицание права основателей лучшей, настоящей, истинно рабочей партии на разрушение старой, недееспособной, негодной партии. Если же ликвидаторы никакой новой партии не образуют, никакой иной организации рабочих не создадут, тогда вся их литература и статья В. Засулич останутся памятником растерянности отпавших от партии, бесхарактерных интеллигентов, увлеченных контрреволюционным потоком уныния, неверия, обывательщины и плетущихся за либералами.

Или – или. Середины тут нет. Нельзя здесь ничего «примирить»; нельзя «немножечко похоронить» старую партию или «немножечко основать» новую.

Своеобразие исторического момента, переживаемого Россией, сказывается, между прочим, именно в том, что сравнительно небольшое партийное ядро, сумевшее удержаться во время бурь и отстоять себя вопреки всем разрывам отдельных организационных нитей то здесь, то там, сумевшее обеспечить себе необыкновенно сильное влияние на громадные массы рабочих (сравнительно не с теперешней Европой, разумеется, а с Европой 1849–1859 годов), – это ядро окружено многим множеством антипартийных, беспартийных, внепартийных и околопартийных социал-демократов и почти-социал-демократов.

Так именно и должно обстоять дело в стране, рядом с которой высится Монблан немецкой социал-демократии, а внутри этой страны… внутри даже либералы не видят дороги помимо «гористого пути», причем господа Струве и Ко за десять с лишком лет воспитали сотни и тысячи мелкобуржуазных интеллигентов, облекающих либеральные мыслишки почти-марксистскими словами.

Возьмите г. Прокоповича. Фигура заметная в нашей журналистике и общественной деятельности. По сути, несомненный либерал. Но есть основания опасаться, что сам он себя считает социал-демократом – антипартийным. Возьмите г. Махновца (Акимова). Либерал темперамента более меланхолического и с более сильным рабочелюбием. Сам он себя считает, несомненно, социал-демократом – беспартийным. Возьмите писателей «Киевской Мысли» и «Нашей Зари»{23}, «Луча»{24} и т. п. Это – целая коллекция социал-демократов внепартийных и околопартийных. Одни из них заняты преимущественно мечтами об основании новой, открытой партии, но еще не решили окончательно вопроса о том, не слишком ли осрамишься, если «преждевременно» приступишь к осуществлению гениального плана. Другие специализируются на клятвенных уверениях в том, что они ничего не ликвидируют, стоят за единство и вполне согласны… с немецкой социал-демократией. Возьмите социал-демократическую думскую фракцию. Одна из самых видных фигур – Чхеидзе, которого как будто пророчески предвидел Некрасов, когда писал:

«…Но иногда пройти сторонкойВ вопросе трудном и больном…»{25}Самые трудные и больные времена для с.-д. в эпоху III и начала IV Думы были в 1911–1912 годах. Складывалась рабочая печать – ликвидаторская и антиликвидаторская. Чхеидзе «прошел сторонкой». Он не был ни с теми, ни с другими. Он был околопартийным социал-демократом. Он как будто выжидал и присматривался: с одной стороны, нет иной партии кроме старой; с другой стороны, неровен час, «они» ее немножечко похоронят… Читаешь его речи и аплодируешь нередко остроумной и злой выходке против правых, горячему и резкому слову, защите старых традиций, – а в то же время затыкаешь нос, развертывая ликвидаторскую газету, в которой громят «азарт», пренебрежительно отмахиваются от традиций и учат рабочих презрению к организации, все это как бы с благословения Чхеидзе, украшающего список сотрудников своим именем. Встречаешь статью Ана с резким нагоняем ему от редакции «Луча» и думаешь невольно: не потерпели ли трагикомического поражения наш бедный Чхеидзе и наш добрый Ан при попытке их свергнуть иго Даново…

Есть люди, во имя великого принципа пролетарского единства советующие партии соглашение с той или иной группой околопартийных почти-социал-демократов, которая хочет «пройти сторонкой» или колеблется в вопросе о том, хоронить старое или укреплять. Не трудно понять, что эти люди колеблются сами или очень плохо знакомы с действительным положением дела. Партия, которая хочет существовать, не может допускать ни малейших колебаний в вопросе о ее существовании и никаких соглашений с теми, кто может ее похоронить. Желающих сыграть роль посредников при подобном соглашении нет числа, но все эти люди, употребляя одно старинное выражение, понапрасну жгут масло и даром теряют время.

* * *P. S. Заключительная статья П. Б. Аксельрода в № 13 «Живой Жизни» (от 25 июля 1913 г.) – под заглавием «Прежде и теперь» – дала поразительно яркое подтверждение нашим словам. Деловая сущность этой водянистой статьи заключается, конечно, не в забавном рекламировании августовской конференции ликвидаторов, а в новом возбуждении вопроса о рабочем съезде. Разумеется, своего горького и печального опыта с идеей рабочего съезда в 1906–1907 годах П. Б. Аксельрод предпочитает не вспоминать: к чему тревожить старое! Особых условий современного момента, когда оказались возможны рабочие съезды специального, так сказать, характера и по специальным поводам (приказчичий съезд сегодня, может быть, страховой или профессиональный завтра и т. п.), П. Б. Аксельрод тоже не затрагивает. Опыт приказчичьего съезда, большинство на котором (по вынужденному признанию самих ликвидаторов в «Живой Жизни») было против ликвидаторов, вероятно, П. Б. Аксельроду не нравится.

Аксельрод не говорит о том, что было и что есть. Он предпочитает фантазировать о будущей «оттепели» – благо, конкретных условий ее мы знать не можем! Он фантазирует о созыве «если не общероссийского, то общерусского социал-демократического рабочего съезда», который дальше называется уже прямо общерусским.

Итак, два изменения прежнего гениального плана: во-первых, не просто рабочий, а с.-д. рабочий съезд. Это прогресс. Приветствуем П. Б. Аксельрода за этот шаг вперед в течение 6 лет. Приветствуем его, если он убедился во вреде прожектерских планов «объединения» с левыми народниками. Во-вторых, замена общероссийского съезда общерусским. Это означает отказ от полного единения с рабочими нерусской национальности в России (провал идеи рабочего съезда в их среде Аксельрод считает окончательным!). Это – два шага назад. Это – освящение сепаратизма в рабочем движении.

Но ягодки еще впереди. Зачем понадобилось П. Б. Аксельроду мечтание о рабочем съезде? А вот зачем:

«…Рабочий съезд завершит совершающийся в последние годы ликвидационный процесс старого партийного режима, сложившегося на отсталой исторической почве крепостнического государства и сословного социально-политического режима, и вместе с тем положит начало совершенно новой эпохе в историческом бытии русской социал-демократии, эпохе развития ее на совершенно тех же основах, что и западные социал-демократические партии».

Все знают, что эти «совершенно те же основы» суть основы легальной партии. Значит, говоря без экивок, рабочий съезд нужен ликвидаторам для «завершения ликвидации» старой партии и для основания новой, легальной.

Таков короткий смысл длинных речей П. Б. Аксельрода.

Вот вам последнее слово околопартийного социал-демократизма! Что члены партии должны работать в партии и укреплять ее, – эту старую, устаревшую мысль П. Б. Аксельрод сдал в архив. Мы ничего не ликвидируем, это клевета, мы только стоим «в стороне» и кричим во всеуслышание о «завершении процесса ликвидации партии». Мы клянемся и божимся при этом, что завтра будем прекрасными членами будущей легальной партии.

Эти милые околопартийные эсдеки 1913 года очень похожи на тех либералов 1903 года, которые уверяли, что они вполне эсдеки и непременно станут членами с.-д. партии… разумеется, когда она станет легальной партией.

Мы ни на минуту не сомневаемся в том, что в России будет пора политической свободы и что тогда будет у нас легальная с.-д. партия. В нее, вероятно, войдут некоторые из теперешних околопартийных эсдеков.

Итак, до свидания в рядах будущей легальной партии, наши будущие товарищи! А пока – извините – нам не по дороге, ибо пока вы выполняете не марксистскую, а либеральную работу, господа околопартийные социал-демократы.

«Просвещение» № 9, сентябрь 1913 г. Подпись: В. Ильин

Печатается по тексту журнала «Просвещение»

Резолюции летнего 1913 года совещания ЦК РСДРП с партийными работниками{26}

Написано в сентябре 1913 г.

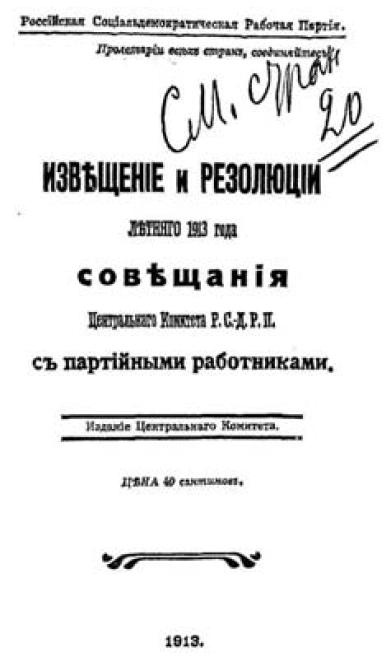

Напечатано в декабре 1913 г. в брошюре «Извещение и резолюции летнего 1913 года совещания Центрального Комитета РСДРП с партийными работниками», изданной в Париже ЦК РСДРП

Печатается по тексту нелегального гектографированного издания резолюций, сверенному с текстом брошюры

Обложка брошюры «Извещение и резолюции летнего 1913 года совещания Центрального Комитета с партийными работниками», изданной в Париже ЦК РСДРП. – 1913 г. Пометка на обложке брошюры принадлежит В. И. Ленину

О задачах агитации в настоящий момент

1. Положение в стране все больше и больше обостряется. Господство реакционных помещиков вызывает все больший ропот даже среди самых умеренных слоев населения. На пути к сколько-нибудь действительной политической свободе в России по-прежнему стоит царская монархия, враждебная всякой серьезной реформе, оберегающая только власть и доходы крепостников и особенно жестоко подавляющая всякое проявление рабочего движения.

2. Рабочий класс по-прежнему выступает как руководитель в революционной борьбе за общенациональное освобождение. Массовая революционная стачка продолжает развиваться. Действительная борьба передовых отрядов рабочего класса происходит под революционными лозунгами.

Массовое экономическое движение, часто начинаясь с самых первоначальных требований, в силу всей обстановки борьбы, все более сливается с революционным движением рабочего класса.

Задачей передовых рабочих является своей работой агитации и просвещения ускорить сплочение пролетариата под революционными лозунгами эпохи. Только при этом условии передовые рабочие выполнят также свою задачу пробуждения крестьянской и городской демократии.

3. Борьба рабочего класса, протекающая под революционными лозунгами, заставила часть промышленников и либерально-октябристскую буржуазию усиленно заговорить о необходимости реформ вообще и урезанной свободы коалиций в частности. С одной стороны, лихорадочно организуясь в хозяйские союзы, вводя страхование от стачек и требуя от правительства систематических гонений против рабочего движения, буржуазия, с другой стороны, рекомендует рабочим вместо революционных требований ограничиться отдельной конституционной реформой, подобием свободы коалиций. Рабочий класс должен использовать все возможные колебания правительства, как и те разногласия, которые существуют между буржуазией и реакционным лагерем, для усиления своего натиска и в области экономической и в области политической борьбы. Но рабочий класс именно для успешного использования положения должен оставаться на почве неурезанных революционных лозунгов.

4. При таком общем положении вещей задачей с.-д. является вести по-прежнему широкую революционную агитацию в массах за низвержение монархии и за демократическую республику. Необходимо на живых примерах действительности неустанно доказывать весь вред реформизма, т. е. тактики, которая вместо революционных лозунгов выдвигает в центр требование частичных улучшений.

5. В своей агитации за свободу коалиций и за частичные реформы вообще ликвидаторы сбиваются на либеральный путь. Они на деле отрицают революционную агитацию в массах, они прямо проповедуют в своих органах, что лозунги «демократическая республика» и «конфискация земель» не могут служить предметом агитации в массах. Свободу коалиций они выдвигают как всеобъемлющий лозунг эпохи, на деле подменяя им революционные требования 1905 года.

6. Предостерегая против вредной реформистской агитации ликвидаторов, совещание напоминает, что РСДРП в своей программе-минимум уже давно выдвинула требование свободы коалиций, слова, печати и т. д., поставивши все эти требования в тесную связь с революционной борьбой за низвержение царской монархии. Совещание подтверждает резолюцию январской 1912 г. конференции, гласящую: «Конференция призывает всех с.-д. разъяснять рабочим всю необходимость для пролетариата свободы коалиций, причем необходимо постоянно ставить это требование в неразрывную связь с нашими общими политическими требованиями и революционной агитацией в массах»[6] {27}.

Главными лозунгами эпохи остаются: 1) демократическая республика, 2) конфискация помещичьих земель, 3) 8-часовой рабочий день. Свобода коалиций входит в них, как часть в целое.

Резолюция по организационному вопросу и о партийном съезде

1. Отчеты с мест показали, что самой важной очередной организационной задачей является не только упрочение руководящих партийных организаций в каждом городе, но и – объединение отдельных городов между собой.

2. Совещание рекомендует, как первый шаг к областному объединению, организацию совещаний (а где можно и конференций) товарищей от отдельных пунктов рабочего движения. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы на совещании были представлены все отрасли партийной работы: политической, профессиональной, страховой, кооперативной и пр.

3. Совещание признает, что система доверенных лиц при ЦК для дела объединения общероссийской работы совершенно необходима. Решение февральского совещания{28} о доверенных лицах только еще начало применяться в жизни. Передовые рабочие на местах всюду должны позаботиться о том, чтобы выдвинуты были доверенные лица хотя бы в каждом крупном центре рабочего движения и в возможно большем числе.

4. Совещание ставит на очередь вопрос о созыве партийного съезда{29}. Рост рабочего движения, назревание политического кризиса в стране, необходимость объединенных выступлений рабочего класса во всероссийском масштабе делают и необходимым и возможным созыв такого съезда – после достаточной его подготовки.

5. Совещание приглашает товарищей на местах, по обсуждении этого вопроса, намечать предварительный порядок дня, желательный срок съезда, проекты резолюций и т. п.

6. Совещание указывает, что, помимо других трудностей, и вопрос о денежных расходах на съезд может быть разрешен только самими рабочими.

Совещание призывает товарищей приступить к созданию денежного фонда на созыв партийного съезда.

О стачечном движении

1. Совещание подтверждает резолюции январской конференции 1912 г. и февральского совещания 1913 г.[7], давшие оценку стачечного движения, соответствующую всему опыту последних месяцев.

2. Новая полоса подъема революционной стачки характеризуется движением в Москве и нарастанием настроения в нескольких местностях, до сих пор не участвовавших в движении.

3. Совещание приветствует почин Петербургского комитета и ряда партийных групп Москвы, поднявших вопрос о всеобщей политической стачке и сделавших шаги в этом направлении в июле и сентябре текущего года[8].

4. Совещание признает, что движение подходит к постановке на очередь всероссийской политической стачки. Систематическую подготовительную агитацию за эту стачку необходимо начать немедленно и повсеместно.

5. Лозунгами политических стачек, которые следует распространять с усиленной энергией, должны быть основные революционные требования момента: демократическая республика, 8-часовой рабочий день, конфискация помещичьих земель.

6. Совещание призывает всех работников на местах к развитию листковой агитации и к установке возможно более правильных и тесных сношений между политическими и другими организациями рабочих разных городов. Особенно необходимо обратить внимание на соглашение в первую очередь петербургских и московских рабочих, чтобы могущие произойти по разным поводам политические стачки (гонения на печать, страховая стачка и т. п.) проходили по возможности единовременно в обеих столицах.

О партийной печати

1. Совещание констатирует громадное значение легальной прессы для дела с.-д. агитации и организации и поэтому призывает партийные учреждения и всех сознательных рабочих к усиленной поддержке легальной печати при помощи самого широкого ее распространения, организации массовых коллективных подписок и постоянных сборов. При этом совещание вновь подтверждает, что указанные сборы являются членскими взносами на партию.

2. Особенно усиленное внимание должно быть обращено на укрепление легального рабочего органа в Москве{30} и на возможно близкое создание рабочей газеты на юге.

3. Совещание высказывает пожелание о возможно более тесном сближении существующих рабочих легальных органов при помощи взаимного осведомления, устройства совещаний и т. п.

4. Признавая важность и необходимость существования теоретического органа марксизма, совещание выражает пожелание, чтобы все органы партийной и профессиональной печати знакомили рабочих с журналом «Просвещение»{31} и призывали их к постоянной подписке на журнал и систематической его поддержке.

5. Совещание обращает внимание партийных издательств{32} на крайнюю необходимость широкого издания популярных брошюр по вопросам с.-д. агитации и пропаганды.

6. Ввиду обострения революционной борьбы масс за последнее время и необходимости ее полного и всестороннего освещения, недоступного легальной печати, совещание обращает особое внимание на необходимость усиленного развития нелегального партийного издательства, причем, кроме нелегальных листков, брошюр и т. д., крайне необходим более частый и регулярный выход нелегального органа партии (ЦО){33}.

О думской работе с.-д.

Разобрав детально резолюцию РСДРП о думской с.-д. фракции, принятую на декабрьской 1908 г. конференции, и обсудив все данные о думской работе с.-д. в IV Думе, совещание:

1. признает, что указанная резолюция вполне правильно определила задачи и направление с.-д. думской работы и что поэтому необходимо руководиться и впредь этой резолюцией;

2. что последний подотдел пункта 3 (3з) декабрьской резолюции (о голосовании за или воздержании по вопросам об улучшении положения рабочих){34} должен быть пояснен следующим образом. Когда в законопроектах, формулах и т. д. дело идет о непосредственном и прямом улучшении положения рабочих, низших служащих и трудящихся масс вообще (например, сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы, устранение хотя бы небольшого зла в жизни рабочих и вообще широких слоев населения и т. п.), то следует голосовать за те пункты, которые содержат эти улучшения.