Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 21. Декабрь 1911 – июль 1912

«Бороться (на выборах в IV Думу) будут два лагеря», – твердит г. Милюков, как твердит неустанно и вся кадетская печать. Неверно, господа. Борются и будут бороться три главных лагеря: правительственный, либеральный и рабочая демократия, как центр притяжения всей вообще демократии. Деление на два лагеря есть уловка либеральной политики, сбивающей иногда с толку, к сожалению, кое-кого из сторонников рабочего класса. Только поняв неизбежность деления на три основных лагеря, может рабочий класс вести на деле свою, а не либеральную рабочую политику, используя конфликты лагеря первого с лагерем вторым, но не давая себя ни на минуту обмануть якобы демократической фразеологией либералов. И не только себя не давать в обман, но и не давать обманывать крестьян, как главную опору буржуазной демократии, – таковы задачи рабочих. Таков вывод и из истории политических партий в III Думе.

«Звезда» № 14 (50), 4 марта 1912 г. Подпись: К. Т.

Печатается по тексту газеты «Звезда»

Доклад международному социалистическому бюро о всероссийской конференции РСДРП{77}

Последние годы были для РСДРП годами шатаний и дезорганизации. В течение трех лет партия не могла созвать ни конференции, ни съезда, а за два последних года ЦК не мог развернуть никакой деятельности. Партия, правда, продолжала существовать, но в виде отдельных групп во всех сколько-нибудь значительных городах, – групп, которые, при отсутствии Центрального Комитета, жили каждая своей несколько обособленной жизнью.

С недавних пор, под влиянием нового пробуждения российского пролетариата, партия начала вновь крепнуть, и совсем недавно мы, наконец, получили возможность созвать конференцию (что невозможно было за все время с 1908 г.), на которой были представлены организации обоих столичных городов, Северо-Запада и Юга, Кавказа и центрально-промышленного района. В общем, 20 организаций тесно связались с Организационной комиссией, созвавшей эту конференцию, т. е. почти все организации, и меньшевистские и большевистские, существующие в настоящий момент в России.

В течение своих 23 заседаний конференция, признавшая за собой права и обязанности высшего партийного органа, обсудила все стоявшие в порядке дня вопросы, среди которых был ряд чрезвычайно важных. Так, конференция дала глубокую и весьма всестороннюю оценку современного политического положения и политики партии, оценку, находящуюся в полном соответствии с резолюциями конференции 1908 г. и решениями пленума ЦК 1910 г. Особенное внимание конференция уделила предстоящим через несколько месяцев выборам в Думу и приняла по этому поводу резолюцию из трех частей, которая весьма отчетливо и обстоятельно освещает наш запутанный избирательный закон, разбирает вопрос об избирательных соглашениях с другими партиями и всесторонне выясняет позицию и тактику партии на время предстоящей избирательной кампании. Вопросы о борьбе с голодом, о страховании рабочих, о профессиональных союзах и о забастовках и др. равным образом обсуждались, и по ним приняты решения.

Конференция рассмотрела также вопрос о «ликвидаторах». Это течение отрицает существование нелегальной партии, объявляет эту партию уже ликвидированною, объявляет реакционной утопией восстановление нелегальной партии и уверяет, что возрождение партии возможно только в легальной форме. Тем не менее, это течение, порвавшее с нелегальной партией, до настоящего времени никакой легальной партии основать не смогло. Конференция констатировала, что партия уже четыре года ведет борьбу против этого течения, что конференция 1908 г. и пленум ЦК 1910 г. высказались против ликвидаторов, что вопреки всем усилиям партии это течение по-прежнему сохраняет фракционную обособленность и ведет борьбу против партии на страницах легальной печати. Конференция поэтому заявила, что ликвидаторы, группирующиеся вокруг журналов «Наша Заря», «Дело Жизни» (к которым в настоящее время следует добавить «Живое Дело»), поставили себя вне РСДРП.

Наконец, конференция избрала ЦК и редакцию ЦО «Социал-Демократ». Кроме того, конференция особо подчеркнула, что есть за границей множество групп, которые являются более или менее социалистическими, но которые во всяком случае совершенно оторваны от российского пролетариата и от его социалистической деятельности и, следовательно, совершенно безответственны; что эти группы ни в коем случае не могут ни представлять, ни выступать от имени РСДРП; что партия ни в какой мере не принимает на себя ответственности или поручительства за эти группы и что все сношения с РСДРП могут вестись только через посредство ЦК, заграничный адрес которого мы здесь даем: Владимир Ульянов, 4 Rue Marie Rose, Париж XIV (для Центрального Комитета).

Написано в начале марта 1912 г.

Напечатано 18 марта 1912 г. в циркуляре № 4 Международного социалистического бюро

На русском языке впервые напечатано в 1929–1930 гг. во 2–3 изданиях Сочинений В. И. Ленина, том XV

Печатается по тексту циркуляра. Перевод с немецкого

Избирательная платформа РСДРП{78}

Товарищи рабочие и все граждане России!

В самом недалеком будущем предстоят выборы в IV Государственную думу. И различные политические партии и само правительство изо всех сил готовятся уже к выборам. Партия сознательного пролетариата, своей славной борьбой 1905 года нанесшего первый серьезный удар царизму и вырвавшего у него представительные учреждения, Российская социал-демократическая рабочая партия призывает всех и каждого, как имеющих избирательные права, так и громадное большинство «бесправных» принять самое энергичное участие в выборах. Все те, кто стремится к освобождению рабочего класса от наемного рабства, все те, кому дорого дело русской свободы, должны приняться немедленно за работу, чтобы и на выборах в четвертую, помещичью, Думу сплотить и укрепить борцов за свободу, двинуть вперед сознательность и организованность российской демократии.

Пять лет прошло со времени государственного переворота 3-го июня 1907 года, когда Николай Кровавый, царь ходынский, «победитель и истребитель» первой и второй Думы, отбросил в сторону свои клятвы, обещания и манифесты, чтобы вместе с черной сотней помещиков, вместе с октябристскими купцами приняться мстить рабочему классу и всем революционным элементам России, т. е. громадному большинству народа, за пятый год.

Местью за революцию отмечена вся эпоха III Думы. Никогда еще не было в России такого разгула преследований со стороны царизма. Виселицы за эти пять лет побили рекорд трех столетий русской истории. Места ссылки, каторга и тюрьмы переполнились политиками, как никогда, и никогда не применялись к побежденным такие истязания и пытки, как при Николае П. Никогда не было такого разгула казнокрадства, такого бесчинства и произвола чиновников, – которым все сходит с рук за ретивость в борьбе с «крамолой», – такого издевательства над обывателем вообще и над мужиком в особенности со стороны любого представителя власти. Никогда еще не травили с таким запоем, с такой злобой, с такой бесшабашностью евреев, а вслед за ними и другие народности, не принадлежащие к господствующей нации.

Антисемитизм и самый грубый национализм стали единственной политической платформой партий правительства, а фигура Пуришкевича стала единственно полным, цельным, правильным выражением всех приемов управления теперешней царской монархии.

И каков результат этих бешенств контрреволюции?

Даже в «высшие», эксплуататорские, классы общества проникает сознание, что так дальше жить нельзя. Сами октябристы, господствовавшая в III Думе партия, партия помещика и купца, напуганного революцией и пресмыкающегося перед начальством, все больше и больше, в своей собственной печати, выражают убеждение в том, что царь и дворяне, которым октябристы служили верой и правдой, завели Россию в тупик.

Было время, когда царская монархия являлась европейским жандармом, охраняя реакцию в России и помогая насильственно подавлять всякое движение к свободе в Европе. Николай II довел дело до того, что царь является теперь не только европейским, но и азиатским жандармом, который интригами, деньгами и самым зверским насилием стремится подавить всякое движение к свободе в Турции, Персии, Китае.

Но никакие зверства царизма не могут остановить развития России. Как ни уродуют, как ни калечат Россию Пуришкевичи, Романовы, Марковы, эти крепостники-последыши, она все же идет вперед. И с каждым шагом ее развития все настоятельнее становится требование политической свободы. Без политической свободы не может жить Россия, как и ни одна страна в XX веке. А разве мыслимо ждать политических реформ от царской монархии, когда царь разогнал обе первые Думы и растоптал ногами свой же манифест 17-го октября 1905 года? Разве мыслимы политические реформы в современной России, когда над всякими законами издевается чиновничья шайка, зная, что все покроет царь и его присные? Разве не видим мы, как, пользуясь защитой самого царя или его родни, вчера Илиодор, сегодня Распутин, вчера Толмачев, сегодня Хвостов, вчера Столыпин, сегодня Макаров – топчут ногами все и всякие законы? Разве не видим мы, что даже мелочные, до смешного ничтожные «реформы» помещичьей Думы, реформы, направленные к подновлению и укреплению царской власти, отвергаются и уродуются Государственным советом или личным указом Николая Кровавого? Разве не знаем мы, что черносотенная банда убийц, из-за угла стреляющая в депутатов, неугодных начальству, заточающая на каторгу с.-д. депутатов II Думы, всегда готовящая погромы, повсюду нагло грабящая казну, – пользуется особым благоволением царя и получает от него худо прикрытую помощь, направление, руководство? Посмотрите на то, что сталось при Николае Романове с основными политическими требованиями русского народа, во имя которых в течение более 3/4 века шли на геройскую борьбу лучшие представители народа, во имя которых в пятом году поднялись миллионы. Совместимо ли с монархией Романовых всеобщее, равное, прямое избирательное право, когда даже невсеобщее, неравное, непрямое избирательное право в первую и вторую Думу было растоптано царизмом? Совместима ли с монархией царя свобода союзов, коалиций, стачек, когда даже реакционный, уродливый закон 4-го марта 1906 года{79} сведен всецело на нет губернаторами и министрами? Не звучат ли издевательством слова манифеста 17-го октября 1905 года о «незыблемых основах гражданской свободы», о «действительной неприкосновенности личности», о «свободе совести, слова, собраний, союзов»? Каждый день каждый «подданный» царя наблюдает это издевательство.

Нет! Довольно с нас либеральной лжи, будто возможно соединение свободы и старой власти, будто мыслимы политические реформы при царской монархии. Тяжелыми уроками контрреволюции поплатился русский народ за эти детские иллюзии! Кто серьезно и искренне хочет политической свободы, тот должен гордо и смело поднять знамя республики, и под это знамя политика царско-помещичьей шайки неуклонно будет стягивать все живые силы русской демократии.

Было время – и не так давно – когда клич: долой самодержавие! казался слишком передовым для России. Но РСДР Партия бросила этот клич, рабочие передовых отрядов подхватили его и разнесли по всей стране; в 2–3 года этот клич стал «народной поговоркой». За работу же, товарищи рабочие и все граждане России, кто не хочет, чтобы наша страна погрязла окончательно в застое, дикости, бесправии и убийственной нужде десятков миллионов! Российские социал-демократы, российские рабочие добьются того, чтобы народной поговоркой на Руси стало: долой царскую монархию! Да здравствует демократическая республика российская!

Рабочие! Вспомните пятый год: стачечной борьбой вы подняли к новой жизни, к сознательности, к свободе миллионы трудящихся. И десятилетия царских реформ не давали, не могут дать десятой доли тех улучшений вашей жизни, которых вы добились тогда борьбой масс. Судьба проекта закона о страховании рабочих, изуродованного – при участии кадетов – помещичьей Думой, лишний раз показала, чего могут ждать рабочие «сверху».

Контрреволюция отняла почти все наши завоевания, но она не отняла и не сможет отнять силы, бодрости, веры в свое дело у рабочей молодежи, у растущего и крепнущего всероссийского пролетариата.

Да здравствует новая борьба за улучшение жизни рабочих, которые не хотят оставаться рабами на каторге фабрик и заводов! Да здравствует 8-часовой рабочий день! Кто хочет свободы на Руси, тот должен помочь тому классу, который вырыл могилу царской монархии в 1905 году и который свалит в эту могилу величайшего врага всех народов России в грядущую русскую революцию.

Крестьяне! Вы посылали своих депутатов трудовиков в I и II Думу, веря в царя и надеясь миром добиться его согласия на передачу помещичьих земель народу. Вы могли теперь убедиться в том, что царь – самый крупный помещик в России – в защите помещиков и чиновников не останавливается ни перед каким клятвопреступлением, ни перед каким беззаконием, ни перед каким насилием и кровопролитием. Терпеть ли иго последышей-крепостников, сносить ли молча издевательства и надругательства чиновников и умирать сотнями тысяч и миллионами от мучений голода, от порожденных голодом и крайней нищетой болезней, – или умереть в борьбе против царской монархии и царско-помещичьей Думы, чтобы завоевать сколько-нибудь сносную и человеческую жизнь для наших детей?

Вот вопрос, который надвигается на русских крестьян. И рабочая социал-демократическая партия зовет крестьян на борьбу за полную свободу, за переход всех помещичьих земель к крестьянам без всякого выкупа. Подачками не излечить крестьянской нищеты, не избавить крестьян от голода. Не милостыни требуют крестьяне, а той земли, которую веками поливали они своим потом и кровью. Не попечение начальства и царя нужно крестьянам, а свобода от чиновников и от царя, свобода самим устраивать свои дела.

Пусть же выборы в IV Думу послужат для уяснения политического сознания масс, для вовлечения их снова в решительную борьбу. Три главные партии борются на выборах: 1) черносотенцы, 2) либералы и 3) социал-демократы.

К черносотенцам принадлежат и правые, и «националисты», и октябристы. Они все стоят за правительство – значит, различия между ними не могут иметь никакого сколько-нибудь серьезного значения. Беспощадная борьба со всеми этими черносотенными партиями – вот наш лозунг!

Либералы, это партия кадетов («конституционно-демократическая» или «народной свободы»). Это партия либеральной буржуазии, которая хочет разделить власть с царем и крепостниками-помещиками так, чтобы не разрушать до основания их власти, так, чтобы не давать власти народу. Ненавидя оттесняющее их от власти правительство, помогая разоблачению его, внося колебание и разложение в его ряды, либералы еще неизмеримо более ненавидят революцию, боятся всякой борьбы масс, относятся с еще большими колебаниями и нерешительностью к освободительной борьбе народа, изменнически переходя в решительные моменты на сторону монархии. За время контрреволюции либералы, подпевая «славянским» мечтаниям царизма, разыгрывая из себя «ответственную оппозицию», пресмыкаясь пред царем как «оппозиция его величества» и обливая грязью революционеров и революционную борьбу масс, отворачивались все более и более от борьбы за свободу.

Российская социал-демократическая рабочая партия и в черной III Думе сумела поднять знамя революции, сумела помочь и оттуда делу организации и революционного просвещения рабочих, делу крестьянской борьбы с помещиками. Партия пролетариата – единственная партия передового класса, способного завоевать России свободу. И теперь наша партия идет в Думу не для того, чтобы играть там «в реформы», не для того, чтобы «отстаивать конституцию», «убеждать» октябристов или «вытеснять реакцию» из Думы, как говорят обманывающие народ либералы, а для того, чтобы с думской трибуны звать массы к борьбе, разъяснять учение социализма, вскрывать всякий правительственный и либеральный обман, разоблачать монархические предрассудки отсталых слоев народа и классовые корни буржуазных партий, – одним словом для того, чтобы готовить армию сознательных борцов новой русской революции.

Царское правительство и черносотенные помещики вполне оценили, какую силу революции представляла из себя с.-д. фракция в Думе. Все усилия полиции и министерства внутренних дел направлены теперь на то, чтобы не пропустить с.-д. в IV Думу. Объединяйтесь же, рабочие и граждане! сплачивайтесь вокруг РСДРП, которая на своей недавней конференции, оправляясь от развала времен лихолетья, снова собрала свои силы и подняла свое знамя! Пусть все и каждый примет участие в выборах и в выборной агитации – и усилия правительства будут разбиты, красное знамя революционной социал-демократии будет с думской трибуны водружено и в полицейской, бесправной, залитой кровью, задавленной и голодной России!

Да здравствует демократическая республика российская!

Да здравствует 8-часовой рабочий день!

Да здравствует конфискация помещичьей земли!

Рабочие и граждане! Поддерживайте выборную агитацию РСДРП! Выбирайте кандидатов PC ДР Партии!

Центральный Комитет Российской Социал-Демократической Рабочей ПартииНаписано в начале марта 1912 г.

Напечатано в марте 1912 г. в Тифлисе отдельной листовкой

Печатается по тексту листовки, сверенному с текстом рукописной копии с поправками В. И. Ленина

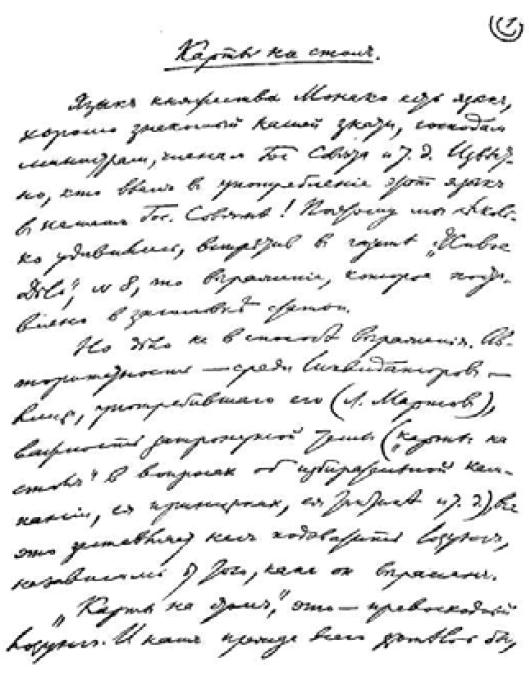

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Карты на стол». Март 1912 г. (Уменьшено)

Карты на стол{80}

Язык княжества Монако{81} есть язык, хорошо знакомый нашей знати, господам министрам, членам Гос. совета и т. д. Известно, кто ввел в употребление этот язык в нашем Гос. совете! Поэтому мы несколько удивились, встретив в газете «Живое Дело», № 8, то выражение, которое поставлено в заголовке статьи.

Но дело не в способе выражения. Авторитетность – среди ликвидаторов – лица, употребившего его (Л. Мартов), важность затронутой темы («карты на стол» в вопросах об избирательной кампании, ее принципах, ее тактике и т. д.), все это заставляет нас подхватить лозунг, независимо от того, как он выражен.

«Карты на стол», это – превосходный лозунг. И нам прежде всего хотелось бы, чтобы он был применен к газете «Живое Дело». Карты на стол, господа!

Люди, опытные в литературных делах, сразу определяют характер издания по составу сотрудников, по отдельным даже выражениям, указывающим на направление органа, если это направление принадлежит к числу сколько-нибудь установившихся и известных. Таким людям достаточно было одного взгляда на газету «Живое Дело», чтобы определить его принадлежность к ликвидаторскому направлению.

Но широкая публика не так легко разбирается в направлении органов, особенно когда речь идет не о теоретических обоснованиях, а о живой политике. Здесь особенно важно и особенно уместно напоминать столь кстати выдвинутый Л. Мартовым лозунг: «карты на стол». Ибо как раз у «Живого Дела» – карты-то под столом!

Те идеи, которые начинает проводить «Живое Дело», разрабатывались сколько-нибудь последовательно и систематически только в течение двух последних лет в органах «Наша Заря», «Жизнь»{82}, «Возрождение», «Дело Жизни». Материал за два года собрался здесь довольно значительный. Недостает только сводки и в особенности сводки, произведенной именно теми, кто два года занимался такой разработкой. Недостает открытого изложения проводниками ликвидаторских идей тех итогов, к которым привели их два года «работы» «Нашей Зари».

И как раз тут любители разговоров об «открытой рабочей партии» оказываются любителями закрытой игры! Вы читаете, напр., в № 8, в передовице, что «путь борьбы за общее, за общее улучшение и коренное изменение условий труда и жизни» лежит через «отстаивание частичных (курсив автора статьи) прав». Вы читаете в заметке того же номера о каких-то «петербургских деятелях открытого рабочего движения», что они «как и до сих пор», будут «популяризовать в с.-д. те методы возрождения и создания пролетарской с.-д. партии, которые отстаивались ими до сих пор».

Карты на стол! Что это за теория отстаивания частичных прав? Ни в каких оформленных, официальных, группами рабочих или представителями групп признанных, открыто провозглашенных положениях эта теория не заявлена. Та ли это теория, о которой нам поведал, напр., г. В. Левицкий в № 11 «Нашей Зари» за 1911 год? Далее, как же могут знать читатели газеты, какие методы отстаивали для «возрождения и создания партии» – очевидно, не созданной, т. е. не существующей, – какие-то не названные деятели открытого движения!? Почему бы не назвать этих деятелей, ежели это действительно деятели «открытого» движения, ежели эти слова не одна только условная фраза?

Ведь вопрос о «методах возрождения и создания партии» не какой-нибудь частный вопрос, который может быть затронут и разрешен попутно, среди прочих политических вопросов, интересующих всякую газету. Нет. Это – основной вопрос. Нельзя говорить ни об избирательной кампании партии, ни об избирательной тактике партии, ни о кандидатах партии, пока этот вопрос не решен. И решен он должен быть самым недвусмысленным, положительным образом, ибо тут кроме ясного теоретического ответа требуется практическое решение.

Софизмами – и софизмами худшего сорта – являются нередко встречаемые рассуждения, что-де в процессе избирательной кампании создадутся или сплотятся элементы возрождения и создания партии и т. д., и т. п. Это – софизм, ибо партия есть нечто организованное. Избирательной кампании рабочего класса нет и не может быть, если нет единых решений, единой тактики, единой платформы, единых кандидатур всего класса или по крайней мере передового его слоя.

Софизмы подобного рода, глухие заявления от имени анонимных, неизвестных и неуловимых для пролетариата открытых деятелей – кто только не называет себя «деятелем открытого рабочего движения»! каких только буржуа не прикрывает эта кличка! – все это представляет величайшую опасность, от которой нельзя не предостеречь рабочих. Опасность в том, что об «открытом»-то выступлении говорится лишь для отвода глаз, а на деле получается худший вид закрытой диктатуры кружка!

Кричат против «подполья», хотя там мы видим открытые решения – теперь ставшие известными в изрядной мере благодаря буржуазной прессе («Голосу Земли», «Киевской Мысли», «Русскому Слову», «Голосу Москвы», «Новому Времени» – сколько сотен тысяч читателей открыто оповещены теперь о вполне определенных решениях, означающих действительное единство избирательной кампании). Но кричащие против подполья или за «открытую политическую деятельность» являют нам как раз образчик того, когда они от одного берега отстали, к другому не пристали. Старое брошено, о новом одни только разговоры.

«Методы возрождения и создания», о которых говорит «Ж. Дело», мы знаем – и все открыто знают – только те, которые в «Нашей Заре» развивались и защищались. Иных мы не знаем ни открыто, ни как-либо иначе. Ни единой попытки обсудить эти методы – открыто или иначе – представителями групп не было, ни единого формального и оформленного, официального изложения этих методов нет. Под прикрытием слов открытый, открытого, об открытом и – получается нечто совершенно закрытое и в самом подлинном смысле слова кружковое, литераторски-кружковое.

Отдельных литераторов, ни перед кем не ответственных, ничем от вольных стрелков буржуазной прессы не отличающихся, мы знаем. Их речи о «методах», о ликвидации старого мы знаем.

Ничего больше мы не знаем и не знает никто в открытой политической деятельности. Вот вам парадокс, – кажущийся парадокс, а на деле прямой и естественный продукт всех условий русской жизни, – что упомянутая выше серия распространеннейших буржуазных органов о «неоткрытой» политической деятельности, решениях, лозунгах, тактике и проч. точнее, быстрее, прямее оповестила массы, чем о несуществующих решениях «деятелей открытого движения»!

Или может быть кто-нибудь станет утверждать, что без оформленных решений возможна избирательная кампания?? Без оформленных решений возможно определение – десятками и сотнями тысяч избирателей в разных концах страны – и тактики, и платформы, и соглашений, и кандидатур??

Заговорив о «картах на столе», Мартов задел самое больное место ликвидаторов и нельзя преувеличить энергии, с которой надо предостеречь рабочих. Без оформленных решений, без всяких определенных ответов на практические вопросы, без участия хотя бы десятков или сотен передовиков в обсуждении каждой фразы, каждого слова важных решений рабочей массе преподносят… мысли и наброски не названных открыто «деятелей открытого движения», т. е. гг. Потресовых, Левицких, Чацких, Ежовых, Лариных.