Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 12. Октябрь 1905 ~ апрель 1906

Отношение к буржуазным партиям

Принимая во внимание:

1) что социал-демократия всегда признавала необходимость поддержки всякого оппозиционного и революционного движения, направленного против существующего в России общественного и политического порядка;

2) что в настоящее время, когда революция вызывает открытое выступление различных классов и на этой почве начинают складываться политические партии, настоятельной задачей социал-демократии является определить их классовое содержание, учесть взаимоотношение классов в данный момент и, в соответствии с этим, определить свое отношение к различным партиям;

3) что главной задачей рабочего класса в переживаемый момент демократической революции является доведение ее до конца, и поэтому социал-демократия, определяя свое отношение к другим партиям, должна в особенности принимать во внимание, насколько та или иная партия способна активно содействовать этой цели;

4) что с этой точки зрения все существующие в России не социал-демократические партии (за вычетом реакционных) распадаются на две основные группы: партии либерально-монархические и партии революционно-демократические;

Мы признаем и предлагаем съезду признать:

1) что правое крыло либерально-монархических партий (союз 17-го октября, партия правового порядка, торгово-промышленная партия{116} и т. д.) представляет из себя классовые организации помещиков и крупной торгово-промышленной буржуазии, явно контрреволюционные, но еще не заключившие окончательной сделки о дележе власти с самодержавной бюрократией; что партия пролетариата, используя в своих целях этот не закончившийся еще конфликт, должна вместе с тем вести с такими партиями самую беспощадную борьбу;

2) что либерально-монархические партии левого крыла (партия демократических реформ{117}, конституционалисты-демократы и т. п.), не будучи определенными классовыми организациями, постоянно колеблются между демократической мелкой буржуазией и контрреволюционными элементами крупной, между стремлением опереться на народ и боязнью его революционной самодеятельности, и не выходят в своих стремлениях за пределы упорядоченного буржуазного общества, защищенного монархией и двухпалатной системой от посягательства пролетариата; социал-демократия должна использовать, в интересах политического воспитания народа, деятельность этих партий, противопоставляя их лицемерно-демократической фразеологии последовательный демократизм пролетариата и беспощадно разоблачая распространяемые ими конституционные иллюзии;

3) что революционно-демократические партии и организации (партия социалистов-революционеров, Крестьянский союз, части полупрофессиональных союзов и полуполитических союзов и т. п.) наиболее близко выражают интересы и точку зрения широких масс крестьянства и мелкой буржуазии, решительно выступая против помещичьего землевладения и крепостнического государства, стремясь последовательно проводить демократизм и облекая свои, в сущности буржуазно-демократические, задачи более или менее туманной социалистической идеологией; социал-демократия признает возможность и необходимость боевых соглашений с такими партиями, неуклонно разоблачая в то же время их псевдосоциалистический характер и борясь с их стремлением затушевать классовую противоположность между пролетарием и мелким хозяйчиком;

4) что ближайшей политической целью таких временных боевых соглашений между социал-демократией и революционной демократией является созыв революционным путем всенародного, обладающего полнотой власти, учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования;

5) что временные боевые соглашения возможны и целесообразны в данный момент лишь с элементами, признающими вооруженное восстание, как средство борьбы, и активно содействующими ему.

Отношение к национальным социал-демократическим партиям

Принимая во внимание:

1) что в ходе революции пролетариат всех национальностей России все более и более сплачивается общей борьбой;

2) что эта общая борьба ведет к все большему сближению различных национальных социал-демократических партий России;

3) что во многих городах образуются уже, вместо прежних федеративных, слитные комитеты всех национальных социал-демократических организаций данной местности;

4) что большинство национальных социал-демократических партий не настаивает уже в настоящее время на принципе федерации, справедливо отвергнутом II съездом Российской социал-демократической рабочей партии;

Мы признаем и предлагаем съезду признать:

1) что необходимо принять самые энергичные меры к скорейшему слиянию всех национальных социал-демократических партий России в единую Российскую социал-демократическую рабочую партию;

2) что основой объединения должно быть полное слияние всех социал-демократических организаций каждой местности;

3) что партия должна фактически обеспечить удовлетворение всех партийных интересов и нужд социал-демократического пролетариата каждой данной национальности, считаясь и с его культурно-бытовыми особенностями; способами такого обеспечения могут быть: устройство особых конференций социал-демократов данной национальности, представительство национального меньшинства в местных, областных и центральных учреждениях партии, создание особых групп литераторских, издательских, агитаторских и т. п.

Примечание. Представительство национального меньшинства в ЦК партии могло бы быть организовано, например, таким образом, что общепартийный съезд вводит в состав ЦК определенное количество членов из числа кандидатов, намечаемых областными съездами тех местностей России, где в настоящее время существуют обособленные социал-демократические организации.

Профессиональные союзы

Принимая во внимание:

1) что социал-демократия всегда признавала экономическую борьбу, как одну из составных частей классовой борьбы пролетариата;

2) что наиболее целесообразной организацией рабочего класса в целях экономической борьбы являются, как показывает опыт всех капиталистических стран, широкие профессиональные союзы;

3) что в настоящее время наблюдается широкое стремление рабочих масс в России сплачиваться в профессиональные союзы;

4) что экономическая борьба может привести к прочному улучшению положения рабочих масс и к укреплению их истинно классовой организации лишь при условии правильного сочетания ее с политической борьбой пролетариата;

Мы признаем и предлагаем съезду признать:

1) что все организации партии должны способствовать образованию беспартийных профессиональных союзов и побуждать к вступлению в них всех представителей данной профессии, входящих в состав партии;

2) что партия должна всеми мерами стремиться к тому, чтобы воспитывать участвующих в профессиональных союзах рабочих в духе широкого понимания классовой борьбы и социалистических задач пролетариата, чтобы завоевывать своей деятельностью фактически руководящую роль в таких союзах, и, наконец, чтобы эти союзы могли, при известных условиях, прямо примыкать к партии, отнюдь, однако, не исключая из своего состава непартийных членов.

Отношение к Государственной думе

Принимая во внимание:

1) что Государственная дума является грубой подделкой народного представительства, так как:

а) избирательное право не всеобщее, не равное, многостепенное, масса рабочих и крестьян фактически исключена из участия в Государственной думе, и соотношение числа выборщиков от разных групп населения приноровлено к полицейским видам;

б) по объему своих прав и по отношению к Государственному совету Дума является бессильным придатком самодержавной бюрократии;

в) обстановка выборов совершенно исключает возможность действительного выражения народом своей воли вследствие отсутствия свободы агитации, вследствие военной репрессии, массовых казней, арестов, полицейского и административного произвола;

г) единственной целью созыва такой Государственной думы является для правительства обман народа, укрепление самодержавия, облегчение для него новых финансовых мошенничеств и сделка с реакционными элементами эксплуататорских классов, которым обеспечивается преобладание в Государственной думе;

2) что участие в выборах в Государственную думу, не давая ничего для развития классового самосознания пролетариата, для укрепления и расширения его классовой организации и боевой готовности, способно скорее дезорганизовать и развратить пролетариат, так как:

а) участие социал-демократии в выборах неизбежно поддерживало бы в народе конституционные иллюзии, веру в то, что выборы могут дать сколько-нибудь правильное выражение воли народа и представление того, будто партия становится на лжеконституционный путь;

б) коллегии уполномоченных от рабочих и выборщиков, ввиду их малого числа и ввиду краткосрочности и специальности их функций, не могут ничего дать для действительно революционной организации пролетариата;

в) участие в выборах переносит центр тяжести внимания пролетариата с революционного движения, идущего помимо Думы, на правительственную комедию, переносит центр тяжести широкой агитации в массах на мелкие кружки выборщиков;

г) наше участие в выборах не может помочь социал-демократическому воспитанию наиболее темных слоев массы, идущих в Думу, притом исключительно законным путем, на который не может стать теперь РСДРП;

д) уход части выборщиков с губернских избирательных собраний не мог бы ни сорвать Думы, ни вызвать широкого народного движения;

3) что участие в выборах при данном политическом положении заставит социал-демократов либо устраниться, не принося никакой пользы движению, либо фактически опуститься до роли безгласных пособников к.-д.;

Мы признаем и предлагаем съезду признать:

1) что РСДРП должна решительно отказаться от участия в Государственной думе;

2) что РСДРП должна решительно отказаться от участия в выборах в Государственную думу на какой бы то ни было стадии;

3) что РСДРП должна самым энергичным образом использовать все и всяческие, связанные с выборами, собрания для изложения взглядов с.-д. вообще, для беспощадной критики Государственной думы в частности, для призыва к борьбе за революционный созыв всенародного учредительного собрания в особенности;

4) что РСДРП должна использовать также агитацию по поводу Думы для ознакомления возможно более широких масс народа со всеми тактическими взглядами партии на весь переживаемый революционный момент и все вытекающие из него задачи.

Основы организации партии

Принимая во внимание:

1) что принцип демократического централизма в партии является в настоящее время общепризнанным;

2) что проведение его в жизнь при существующих политических условиях хотя и затруднено, но все же является в известных пределах возможным;

3) что смешение конспиративного и открытого аппарата партийной организации оказалось крайне гибельным для партии и играющим на руку правительственной провокации;

Мы признаем и предлагаем съезду признать:

1) что выборное начало в организациях партии должно быть проведено снизу доверху;

2) что отступления от этого принципа, например двухстепенные выборы или кооптация в выборные учреждения и т. п., допустимы лишь при непреодолимых полицейских препятствиях и в исключительных особо предусмотренных случаях;

3) что настоятельно необходимо сохранение и укрепление конспиративного ядра партийной организации;

4) что для открытого выступления всякого рода (в печати, собраниях, в союзах, особенно в профессиональных, и т. п.) должны быть устроены особые отделы организаций, которые ни в каком случае не могли бы вредить целости конспиративных ячеек;

5) что центральное учреждение партии должно быть едино, т. е. общий съезд партии должен выбирать единый ЦК, который назначает редакцию ЦО партии и т. д.

Пересмотр аграрной программы рабочей партии{118}

Написано во второй половине марта 1906 г.

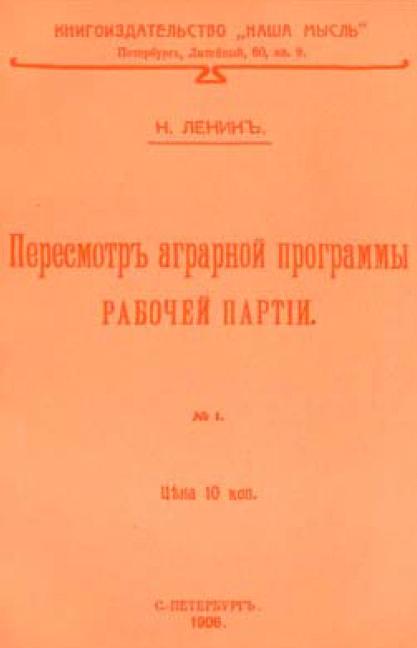

Напечатано в начале апреля 1906 г. в С.-Петербурге отдельной брошюрой в изд. «Наша Мысль»

Печатается по тексту брошюры

Обложка брошюры В. И. Ленина «Пересмотр аграрной программы рабочей партии». – 1906 г. (Уменьшено)

Необходимость пересмотра аграрной программы рабочей партии признана в настоящее время всеми. Последняя конференция «большинства» (декабрь 1905 г.) формально выдвинула этот назревший вопрос, который и поставлен уже в порядок дня объединительного съезда.

Мы намерены дать сначала самый краткий очерк постановки аграрного вопроса в истории русской социал-демократии, затем обзор различных проектов программы, предлагаемых ныне социал-демократами, и, наконец, набросок защищаемого нами проекта.

1. Беглый очерк исторического развития взглядов русской социал-демократии на аграрный вопрос

Русская социал-демократия, с самого своего возникновения, признавала громадную важность аграрного и специального крестьянского вопроса в России, включая самостоятельный анализ этого вопроса во все свои программные построения.

Обратное мнение, нередко распространяемое народниками и социалистами-революционерами, основывается на круглом невежестве или намеренном извращении дела.

Уже в первом проекте программы русских социал-демократов, опубликованном группой «Освобождение труда» в 1884 году, стоит требование «радикального пересмотра аграрных отношений» и ликвидации всех крепостнических отношений в деревне (не имея под руками старой социал-демократической литературы, выходившей за границей, мы вынуждены цитировать на память, ручаясь за общий смысл, а не за самый текст цитат).

Затем, Плеханов и в журнале «Социал-Демократ»{119} (конец 80-х годов), и в брошюрах: «Всероссийское разорение» и «Задачи социалистов в борьбе с голодом в России» (1891–1892 гг.) неоднократно и в самых решительных выражениях подчеркивал громадную важность крестьянского вопроса в России, указывал даже на то, что возможен и «черный передел» при предстоящем демократическом перевороте и что социал-демократия отнюдь не страшится и не чурается этой перспективы. Не будучи вовсе социалистической мерой, «черный передел» дал бы громадный толчок развитию капитализма, росту внутреннего рынка, поднятию благосостояния крестьянства, разложению общины, развитию классовых противоречий в деревне, ликвидации всех следов старой, крепостнически-кабальной России.

Это указание Плеханова на «черный передел» имеет для нас особую историческую важность. Оно показывает наглядно, что социал-демократы сразу дали именно ту теоретическую постановку аграрного вопроса в России, на которой они неуклонно стоят и посейчас.

Три следующие положения всегда защищались русскими социал-демократами, с самого возникновения их партии вплоть до настоящего времени. Первое. Аграрный переворот неизбежно составит часть демократического переворота в России. Избавление деревни от крепостническо-кабальных отношений будет содержанием этого переворота. Второе. Предстоящий аграрный переворот по своему общественно-экономическому значению будет буржуазно-демократическим переворотом; он не ослабит, а усилит развитие капитализма и капиталистических классовых противоречий. Третье. Социал-демократия имеет все основания самым решительным образом поддерживать этот переворот, намечая при этом те или иные ближайшие задачи, но не связывая себе рук и не отказываясь нисколько от поддержки даже и «черного передела».

Кто не знает этих трех положений, кто не вычитал их во всей социал-демократической литературе по аграрному вопросу в России, тот либо не знает дела, либо обходит существо дела (как постоянно поступают социалисты-революционеры).

Возвращаясь к истории развития взглядов социал-демократии на крестьянский вопрос, отметим еще из литературы конца 90-х годов «Задачи русских социал-демократов» (1897)[27], где решительно опровергается мнение о «безучастном» отношении социал-демократов к крестьянству и повторяются общие взгляды социал-демократии, затем газету «Искра». В 3-м номере ее, вышедшем весной (март и апрель)

1901 года, т. е. за год до первого крупного крестьянского восстания в России, была помещена редакционная статья «Рабочая партия и крестьянство»[28], подчеркивавшая еще раз важность крестьянского вопроса и выдвигавшая, между прочим, в числе других требований и требование возвращения отрезков.

Эта статья может быть рассматриваема, как первый набросок той аграрной программы РСДРП, которая от имени редакции «Искры» и «Зари»{120} была опубликована летом 1902 года и на II съезде нашей партии (август 1903 г.) стала официальной программой партии.

В этой программе вся борьба с самодержавием рассматривается, как борьба буржуазного строя против крепостничества, и принципиальная точка зрения марксизма запечатлена самым отчетливым образом в основном положении аграрной части: «в целях устранения остатков крепостного порядка, которые тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне партия требует…»

Критики социал-демократической программы почти все обходят молчанием это основное положение: они не замечают слона.

Отдельные пункты аграрной программы, принятой на II съезде, кроме бесспорных требований (отмена сословных податей, понижение аренды, свобода распоряжения землей), содержали еще требование возврата выкупных платежей и учреждения крестьянских комитетов для возвращения отрезков и устранения остатков крепостных отношений.

Последний пункт, об отрезках, вызывал всего больше критики в рядах социал-демократов. Этот пункт критиковала и социал-демократическая группа «Борьба», предлагавшая (если память мне не изменяет) экспроприацию всей помещичьей земли{121}, критиковал и т. Икс (его критика вместе с моим ответом[29] вышла особой брошюрой в Женеве в 1903 году летом, перед самым II съездом, делегаты которого имели ее перед собой). Тов. Икс предлагал вместо отрезков и возвращения выкупных платежей: 1) конфискацию церковных, монастырских и удельных земель с передачей их «во владение демократического государства», 2) «обложение прогрессивным налогом земельной ренты крупных землевладельцев, чтобы эта форма дохода перешла в руки демократического государства на нужды народа», и 3) «переход части частновладельческих земель (крупного землевладения), а если возможно, и всех земель, во владение самоуправляющихся крупных общественных организаций (земств)».

Я критиковал эту программу, называя ее «ухудшенной и противоречивой формулировкой требования национализации земли», и подчеркивал, что крестьянские комитеты имеют значение как боевой лозунг, поднимающий угнетенное сословие; – что социал-демократия не должна связывать себе рук, зарекаясь хотя бы от «распродажи» конфискованных земель; – что возвращение отрезков отнюдь не ограничивает стремлений социал-демократии, а ограничивает лишь возможность выставления общих задач и сельским пролетариатом и крестьянской буржуазией. Я подчеркивал, что «если требование всей земли будет требованием национализации или передачи земли современному хозяйственному крестьянству, то мы оценим это требование с точки зрения интересов пролетариата, приняв во внимание все обстоятельства дела (курсив наш); мы не можем наперед сказать, например, выступит ли наше хозяйственное крестьянство, когда революция пробудит его к политической жизни, в качестве демократически-революционной партии или в качестве партии порядка» (стр. 35–36 названной брошюры)[30].

Ту же самую мысль, что отрезки не ограничивают ни размаха крестьянского движения, ни нашей поддержки ему, если оно пойдет дальше, развивал я и в «Деревенской бедноте» (вышла в 1903 г., перед II съездом), где «отрезки» называются не «загородкой», а «дверью»[31], и мысль о переходе всей земли к крестьянству отнюдь не отвергается, а даже приветствуется при известной политической обстановке.

Относительно черного передела я писал в августе 1902-го года («Заря» № 4, стр. 176), защищая проект аграрной программы:

«В требовании черного передела реакционна утопия обобщить и увековечить мелкое крестьянское производство, но в нем есть (кроме утопии, будто «крестьянство» может быть носителем социалистического переворота) и революционная сторона, именно: желание смести посредством крестьянского восстания все остатки крепостного строя»[32].

Итак, справки с литературой 1902–1903 гг. доказывают неопровержимо, что требование отрезков никогда не понималось авторами этого пункта в смысле ограничения размаха крестьянского движения и нашей поддержки ему. Но тем не менее ход событий показывал, что этот пункт программы неудовлетворителен, ибо движение крестьянства растет вширь и вглубь с громадной быстротой, и наша программа в широких массах порождает недоумения, а партия рабочего класса должна считаться с широкими массами и не может ссылаться на одни комментарии, разъясняющие необязательными для партии доводами общеобязательную программу.

Необходимость пересмотра аграрной программы назревала. В начале 1905 года в одном из номеров «большевистской» социал-демократической газеты «Вперед»{122} (выходившей с января по май 1905 г., еженедельно в Женеве) был изложен проект изменения аграрной программы с удалением пункта об отрезках и с заменой его «поддержкой крестьянских требований вплоть до конфискации всей помещичьей земли»[33].

Но на III съезде РСДРП (май 1905 г.) и на одновременной «конференции» «меньшинства» вопрос о пересмотре самой программы не был поставлен. Дело ограничилось выработкой тактической резолюции. Обе половины партии сошлись при этом на поддержке крестьянского движения вплоть до конфискации всей помещичьей земли.

Собственно говоря, эти резолюции предрешили вопрос о пересмотре аграрной программы РСДРП. На последней конференции «большинства» (декабрь 1905 года) было принято мое предложение выразить пожелание об удалении пунктов об отрезках и о возвращении выкупных платежей и о замене их указанием на поддержку крестьянского движения вплоть до конфискации всей помещичьей земли[34].

Этим мы и закончим беглый очерк исторического развития взглядов РСДРП на аграрный вопрос.

II. Четыре течения внутри социал-демократии по вопросу об аграрной программе

В настоящее время мы имеем по данному вопросу, кроме указанной резолюции «большевистской» конференции, два готовых проекта аграрной программы – тт. Маслова и Рожкова и незаконченные, т. е. не дающие готового проекта программы, замечания и соображения тт. Финна, Плеханова и Каутского.

Изложим вкратце взгляды этих писателей.

Т. Маслов предлагает несколько видоизмененный проект т. Икса. Именно, из проекта Икса он удаляет обложение прогрессивным налогом земельной ренты и исправляет требование передачи частновладельческих земель в руки земства. Исправление Маслова состоит, во-первых, в том, что он выкидывает слова Икса: «если возможно и все земли» (т. е. чтобы все земли перешли во владение земств); во-вторых, Маслов совершенно выкидывает имеющееся у Икса упоминание «земств», говоря вместо «крупных общественных организаций – земств» – «крупных областных организаций». Весь соответствующий пункт гласит у Маслова так:

«Передача частновладельческих земель (крупное землевладение) во владение самоуправляющихся крупных областных организаций. Минимальный размер подлежащих отчуждению земельных участков определяется областным народным представительством». Следовательно, Маслов решительно отказывается от условно допускаемой Иксом полной национализации и требует «муниципализации» или, точнее, «провинциализации». Против национализации Маслов выдвигает три довода: 1) национализация была бы посягательством на самоопределение национальностей; 2) на национализацию своих земель не согласятся крестьяне, особенно крестьяне-подворники; 3) национализация усилит бюрократию, неизбежную в классовом, буржуазно-демократическом государстве.

Раздел помещичьих земель («дележ») Маслов критикует лишь как псевдосоциалистическую утопию социалистов-революционеров, не оценивая этой меры по сравнению с «национализацией».

Что касается до Рожкова, то он не хочет ни раздела, пи национализации, требуя лишь замены пункта об отрезках пунктом такого рода: «Передача крестьянам без выкупа всех тех земель, которые служат орудием для их хозяйственного закабаления» (см. сборник «Текущий момент»{123}, стр. 6 статьи тов. Н. Рожкова). Конфискации церковных и других земель т. Рожков требует без указания на «передачу их во владение демократического государства» (как этого хочет тов. Маслов).

Далее, т. Финн в своей неоконченной статье («Мир Божий»{124}, 1906) отвергает национализацию и склоняется, видимо, к разделу помещичьих земель в частную собственность крестьян.