Полная версия:

Помещик. Том 3. Ратник

Делать земляной вал он не хотел.

Прежде всего, это очень большой объём работ. Каждый метр высоты в данном случае аукался по правилу «квадрат-куб». Да и взобраться по такой стене, в принципе, можно. Ведь не отвесная же, а наклонная, причём минимум на сорок пять градусов.

Противников, против которых Андрей планировал использовать крепость, артиллерии не имели. Во всяком случае, ради него осадные бомбарды сюда никто не попрёт. И даже серьёзные пищали. Так что в его случае вполне сгодится классический средневековый вариант, при котором стены высоки и тонки. Чтобы супостаты взобраться не могли, а просто хороводы водили вокруг, то есть что-то из архитектурных решений классических крепостей Западной Европы.

Ещё, правда, оставались подкопы. Но это дело чрезвычайно сложное в текущих условиях. И без грамотного специалиста их проводить не станут. А на кой бес кому-то его тащить сюда? Таковых на всё царство было пара человек, да и те итальянцы наёмные. У татар аналогично, разве что специалисты уже османские. Но их также имелось на пересчёт… если вообще имелось, так как на взятии крепостей татары не специализировались, из-за чего даже маленькие укрепления для них представляли серьёзную проблему.

Для реализации своей задумки ему требовался строительный камень. Много. Тёсаный. Ну или кирпич.

На Оке имелись каменоломни известняковые. Но обращаться к ним – не по Сеньке шапка. Ибо степень борзоты он демонстрировал и так зашкаливающую. Красный керамический кирпич купить в нужном объёме Андрей также не мог. Ибо основными заказчиками выступали Царь и Церковь. И шёл он на крепости, церкви да монастыри. И лезть со своим «свиным рылом» в этот «калашный ряд» было очень глупо. Сделать же самостоятельно он его в нужном объёме не мог в разумные сроки. Слишком много разного рода проблем потребовалось бы решить и, что немаловажно, добыть целую прорву дров на обжиг.

Оставался так называемый римский кирпич. Обычный наполнитель, замешанный на известковом растворе. После формовки такой блок помещали куда-то вне прямых солнечных лучей, чтобы он схватился и окреп. Месяца на два-три. Дёшево и достаточно сурово, потому как в качестве наполнителя можно было использовать даже просто просеянную землю.

Крепостью такой кирпич, конечно, уступал керамическому. Но это только поначалу. С каждым годом шло их укрепление, вплоть до состояния плохонького известняка. Но главное – их можно было сделать много и быстро, обладая даже очень скромными человеческими и материальными ресурсами.

Изготовлением вот таких вот римских кирпичей и должна была заняться Марфа. Точнее, люди под её руководством. Ради чего кузнец Илья даже выковал пресс-форму.

Понятное дело, что сам он понятия не имел о том, что такое пресс-форма. Просто следовал инструкциям Андрея, который контролировал каждый его шаг. По идее – ничего сложного. Обычный клёпаный железный ящик на ножках с рычажным прессом. Однако мороки в изготовлении такой сложной объёмной кованой конструкции для Ильи вышло немало. Он просто ничего подобного никогда не делал. И Андрею изредка приходилось подключаться не только на словах, но и на деле. Он-то умел это делать, но ему было невместно. Не говоря уже о том, что вообще-то это работа кузнеца…

Так вот. Люди под руководством Марфы должны были всё лето лепить такие «куличики» да складывать их под навесами. Слишком просто? Может быть. Только вот кирпичей этих требовалось много. ОЧЕНЬ МНОГО.

Кроме того, для формирования фундамента нужно было где-то добыть крупных камней природных. Скорее всего, через купцов. Благо, что требовалось их несравненно меньше кирпича. Но и это было не всё. Задач хватало…

Тем временем, пока молодой вотчинник рефлексировал, погрузившись в очередной раз в размышления, подплыли гости. Это были дяди Марфы – Данила и Спиридон, а вместе с ними и Агафон собственной персоной. Они передали ему заказ Андрея, и он постарался исполнить его со всем возможным рвением…

– Рад вас видеть, – ровно произнёс парень, обращаясь к родственникам. – Но чем обязан? Я думал встретить вас уже в Туле.

– Мы решили тебя предупредить. И заодно посмотреть, как ты подготовился. Может, подсказать что.

– Предупредить?

– Воевода не станет тебя отстаивать перед старшинами.

– Я на меньшее и не надеялся, – усмехнулся Андрей.

– Ты готов?

– Полностью.

– Так давай мы поглядим и подскажем, как сделать так, чтобы не повторилось дурной глупости, как в прошлом году.

– А я подсоблю чем смогу, – вклинился Агафон. – Если чего не будет хватать – добуду.

Андрея от этих слов охватило двоякое чувство, густо замешанное на тревоге. Понятное дело, что эти трое зависели от его благополучия и успеха. Особенно Агафон. Но вдруг нет? Вдруг имела место какая-нибудь новая интрига? И узнав о том, как именно подготовился парень, старшины будут иметь возможность придумать какую новую пакость? Однако, чуть помедлив, он максимально добродушно им улыбнулся и произнёс:

– Буду рад вашей помощи. Но сначала разгружайтесь. Отдыхайте. Я велю баньку протопить, чтобы вы смогли смыть дорожную грязь и отдохнуть душой. А потом вечером и потолкуем под братину мёда…

Все трое улыбнулись. Ещё немного поболтали. Больше уже формально. Когда же Андрей покинул их, отправившись в крепость, Спиридон и Данила переглянулись многозначительно. Гостеприимство гостеприимством. Но формат немаловажен. Ведь помощь он принимал, но явно нехотя, больше из уважения, чтобы не обидеть. Да и намеченный им пир имел довольно важный ритуальный характер.

Это может показаться смешным, но для архаичных традиций славян и германцев алкоголь имел очень большое ритуальное значение. Вождь был ценим во многом ещё и за то, что поил и кормил своих людей. Причём кормил сытно, а поил допьяна. И делал это за свой счёт. По своей сути алкоголь был одним из инструментов укрепления власти, а разного рода «медовые дома» – местом её проявления. И в глубокой древности, и в XVI веке. Да и потом, пусть «бухло» хоть и утратило старое влияние, но не очень сильно. Ибо собутыльник даже в XXI веке стоит бесконечно ближе к начальнику, чем крепкий и ответственный работник…

К чему всё это? Принять и накормить гостей – базис законов гостеприимства. Но есть нюансы. Ведь что Андрей сделал? Правильно, фактически указал им на то, что они слишком грязные для застолья с ним. А потом сделал акцент не на «накормить», а «напоить», то есть подчеркнул свою и их роль в намечающихся отношениях.

Подобные нюансы были молодому вотчиннику непонятны, ибо действовал он из иных побуждений. Местные же всё поняли в рамках своей парадигмы мышления и той теории, которую сами же и выдумали для объяснения непонятного…

Утром следующего дня у стен крепости состоялся импровизированный смотр.

В поход готовился сам Андрей. Четыре его послужильца, включая Устинку и Егорку. Двое кошевых слуг. А также Кондрат, Федот и Аким. Итого десять «лиц».

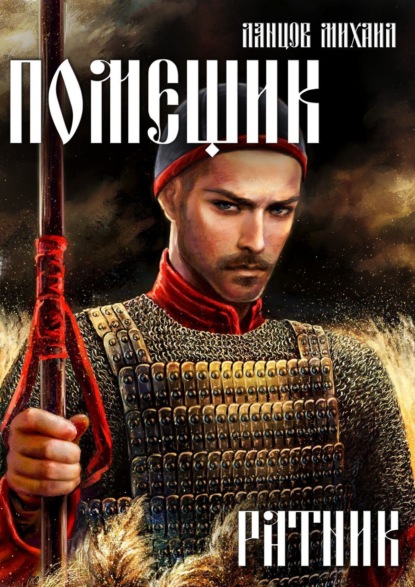

Андрей предстал во всей своей красе.

За зиму он немало доработал доспех, стремясь его, с одной стороны, облегчить, а с другой – увеличить защищённость от местных угроз. Так что кольчужные элементы у него остались только в районе подмышек. Тело прикрывала ламеллярная жилетка из стрельчатых пластин, связанных на прочной стёганой основе. На предплечьях находились дощатые наручи, а на плечах – ламеллярные элементы защиты.

Шлем он тоже переделал.

Вместо склёпанного цилиндроконического шатрового варианта обзавёлся полусферической тульёй. Укрепил её продольным, приклёпанным гребнем. А личину-забрало поставил так, чтобы в открытом положении оно выступало в роли козырька, защищающего лицо от стрел и ударов сверху. Для чего пришлось серьёзно усилить механизм фиксации личины-забрала в крайних положениях.

По весу выигрыша не получилось. Баш на баш. Но площадь защиты увеличилась, равно как и её качество.

Все остальные воины, что выступали в поход, красовались в упрощённом варианте такого же доспеха. Корпус прикрывала ламеллярная «жилетка», руки же, подол и шею – кольчуга панцирного плетения. Шлемы – у кого какие. Он не успел их все переделать под единый стандарт. Однако и то, что получилось, впечатляло. Потому что перед Данилой и Спиридоном предстали очень недурно по меркам региона, а главное, единообразно снаряжённые воины. Андрей же превосходил даже многих десятников, а то и сотников московской службы, так как имел развитую защиту рук и очень доброе прикрытие головы, лица, шеи и плеч.

Сбруя на их копытных, правда, таким единообразием не отличалась. Однако выглядела доброй.

Заводные лошади тоже приятно удивили. Оба дяди никогда не видели настолько толковой сбруи для вьючной перевозки всего необходимого в походе. Но это ладно. Куда важнее оказались стрелы, которых имелось много. Нет, МНОГО. ОЧЕНЬ МНОГО.

У каждого воина к седлу был приторочен большой колчан, вмещающий сорок стрел. Полный колчан. А на практике обычные колчаны редко вмещали больше двадцати стрел. Да и те заполнялись едва ли на половину. Дюжина стрел есть – уже хорошо. А тут четыре десятка! Невероятно! Плюс запасы стрел на заводных. Итого сто двадцать стрел на каждого стрелка! Фантастика!

Это выглядело настолько же невероятно и классно, как и добрые доспехи. Причём все стрелы одна к одной. Они были единообразны как по длине, массе и балансу, так и по форме оперенья да наконечника. Все, как один, оснащались шиловидным бодкином с черешковой посадкой.

У кошевых слуг доспехов металлических не имелось. Однако они щеголяли в толстых тегиляях и шапках бумажных, имея на поясе топоры. Для их положения более чем достаточно.

– Впечатляет… – осмотрев всё, произнёс Данила.

– Да, – тихо согласился с ним Спиридон, пожирая глазами доспехи Андрея.

– Только коней у тебя мало, – заметил Данила.

– Мало, – согласился Спиридон. – Для полной полковой службы надобно одвуконь идти. А у тебя сколько?

– Думал в Туле купить недостающих.

– Если узнают, что имеешь нужду в них, могут перекупить в пику тебе.

– Я всё сделаю, – веско произнёс Агафон, вклиниваясь. – Сколько их нужно?

– Дюжину меринов. Чтобы с запасом. Можно не самых резвых, но покрепче.

– Добуду. Там смотра многие торговцы ждут. Так что меринков найти можно, пока помещики съезжаться не стали. Вот и прикуплю тебе.

– Добре, – кивнул Андрей, поняв по лукавому взгляду Агафона, что вопрос денег они обсудят позже…

Глава 7

1554 год, 25 апреля, НовгородПанкрат улыбнулся. Взял сундучок. И молча поставил его на стол. Снял с пояса связку ключей. Покопался в ней. Достал нужный и, максимально неспешно открыв сундук, начал выкладывать маленькие мешочки-кошельки с монетами. Один за другим.

– И каков прибыток? – поинтересовался Фёдор Дмитриев сын из рода Сырковых.

– Сто десять рублей.

– Чистых?

– Чистых.

– Негусто.

– Так и товара было негусто, – произнёс Панкрат и начал рассказывать обо всём подробно.

Шаг за шагом. Стараясь не упустить ничего. И про краску, и про светильное масло, и про участие Церкви, и про Андрея, и про многое другое. А все присутствующие внимательно и молча слушали. Лишь изредка спрашивая что-то, задавая уточняющие вопросы. Панкрат умел рассказывать, выделяя самую суть, но при этом не упуская ключевые детали.

– Интересно, – задумчиво произнёс Фёдор, почёсывая бороду.

– Очень интересно, – согласились другие, покивав.

– А ты шёл по той грамоте, что от мыта оберегала?

– Да. Местами пришлось ругаться, но не сильно. С Государем и его людьми связываться не шибко-то и хотят.

Помолчали.

Подумали, рассматривая мешочки с монетами. Всё-таки сто десять рублей – это семь с гаком килограмм серебра. Достаточно крупная сумма, несмотря на оценку Фёдора. Он ведь судил по себе. И крупная кучка туго набитых кошельков.

– Андрей предложил нам подумать над ещё одним его предложением, – нарушил тишину Панкрат. – Крестьяне помещиков бедны. И по весне съедают зерно, оставленное под посев.

– Так это всякие крестьяне так, – возразил один из купцов.

– Всякие, – кивнул Панкрат. – Однако Андрея волнует только городовой полк и укрепление обороны от татар. Посему он предлагает интересный способ и денег заработать немного, и крестьян поддержать.

– Но…

– Погоди, – перебил возразившего купца Фёдор Сырков. – Что он предлагает?

– По весне перед посевной заключать с крестьянами ряд, выкупая у них осенний урожай. Оплачивая его частью зерном под посев, частью монетой. Чтобы крестьяне могли верным образом засеять свои поля. И чтобы частью расплатились со своими помещиками, заступающими на службу. Хотя бы частично, дабы повысить число выехавших на службу воинов.

– А если татары посевы попортят?

– Городовой полк в том даст обязательства возместить из добычи, взятой на саблю, убытки наши за прошлый год.

– А ежели неурожай?

– Тут уже на всё воля Божья. Ибо цель главная – поднять силу полка.

– А нам с того какая выгода?

– По осени весь урожай наш. Сразу. По известной ещё весной цене. Ну и доброе отношение Царя, которому укрепление южных рубежей очень важно.

– Андрей же тут каким боком?

– Торг мы можем через него вести, прикрываясь его грамотой. А значит, и мыта платить меньше. Откуда и прибыток, который станет перекрывать убытки от неурожайных годов.

Снова помолчали.

Для Новгорода закупки зерна традиционно значили очень много. Потому что в землях вокруг города оно урождалось плохо. Все, кто из читателей бывал в тех краях, прекрасно знают, что хорошо там растёт только бурьян. Да и то не всякий и не везде, из-за чего продовольственные поставки в Новгород издревле являлись важным фактором выживания этого «торгового мегаполиса» Средневековья. Иногда помогали купцы из Ганзы, спасая от голода. Но нечасто. Основной поток продовольствия шёл с юга и выступал важным инструментом политического шантажа со стороны князей ещё в бытность города самостоятельной державой.

Сейчас же Андрей выступил с достаточно интересным и в то же самое время скользким предложением. Ведь новгородские купцы могли закупать зерно на юге и завозить его к себе под сниженной налоговой нагрузкой.

– А Государь нам головёнки-то не поотрывает за такие выкрутасы? – резонно спросил один из купцов.

– Андрей думает, что если мы честно поспособствуем укреплению полка тульского, дабы Москву от татар крепче прикрыть, то он простит нам эти малые шалости.

– Он думает? Да кто он такой?! – раздражённо рявкнул один из купцов.

– Кто? – переспросил Панкрат с усмешкой. – Два года назад он был сиротой-недорослем, за которым числился долг в двадцать три рубля. А всё, что за душой у него имелось, это кусок разорённого поместья на дожитие да старая отцовская сабля на поясе.

– И лук, – заметил Ефрем Онуфриев сын.

– И лук, – согласился Панкрат. – Но это было два года назад. Сейчас же Андрей – законный поместный дворянин, владеющий небольшой, но вотчиной, в которой стоит крепость. Его крепость. У него есть деньги. У него есть редкие и дорогие товары. Ему даровано право личного прапора.

– Баннера? – уточнил один из купцов, имея в виду привычную для Западной Европы традицию.

Строго говоря, система была очень простой.

Основная масса рыцарей не имели права на личное знамя и собственный отряд, состоящий из других рыцарей. Однако часть из них могли стать баннеретами, которые обладали этими привилегиями. Они, как иные рыцари, были в основной своей массе нетитулованным дворянством и по совместительству мелкими феодалами, как правило, безземельными. Выслужившими на поле боя своё привилегированное положение.

На Руси такой традиции не имелось. Здесь личное знамя выступало в качестве индивидуального поощрения и не было связано с особыми правами. Однако о том, как устроены дела у соседей, знали неплохо. Особенно в Новгороде, имеющем богатые связи с Германией через Ганзу, в которой эта традиция бытовала в полный рост.

– Да. Баннера. Кроме того, Царь подарил ему аргамака и очень полезную грамоту, позволяющую ему платить мыт Государю лично. И это не считая того, что вот эта лампа, – указал Панкрат рукой на стол, – его выдумка.

– Его?

– Его. А он сам предстал по осени перед нами в старинной броне, которую, как сказывают, кузнец сделал под его личным руководством.

– Какой ещё броне?

– А как на старых фресках в Софии, – ответил Панкрат, имея в виду храм Святой Софии в Новгороде, где на ряде фресок XI–XII веков отражалось обычное для эпохи его строительства защитное снаряжение. В частности, ламеллярные доспехи.

Снова помолчали.

Панкрат же усмехнулся и продолжил:

– Дурные головы сказывают, что Андрей – это волколак. Другие, что его колдун заколдовал, оттого и преобразился, расцвёл. Третьи совсем дикие вещи бают, будто бы волхв поганый возродил в теле мальца дух древнего воина. Где истина, мне неведомо. Но человек он интересный, умный и необычно образованный.

– Откуда же образование сие?

– Мне того неведомо. Однако разве это важно?

– Всё важно. А ну как со слугой лукавого снюхаемся. И всю жизнь себе испортим, а потом и душеспасение.

– Он церковь посещает, причастие принимает, крестится, молитвы читает. Сам видел. Так что даже если он и чёрт, то православный. Впрочем, ни хвоста, ни рыла свиного, ни копыт я у него не замечал.

– Главное, чтобы Государь их не заметил, – кисло произнёс один из купцов.

Все снова помолчали. Но недолго. Минуты не прошло, как они с новой силой вернулись к обсуждению идеи Андрея по внедрению примитивных сельскохозяйственных фьючерсов. В той форме, в которой он их предлагал, они были крайне полезны для селян, но ещё не позволяли торговать ими самими, то есть не плодили всякого рода спекуляций и инфляций.

Но это лишь маленький кусочек более глобального плана по привлечению финансовых активов Великого Новгорода на юг. В том числе в формате создания дикой, самопальной продовольственной биржи, треть доходов от которой поступало бы лично Царю. В обход разного рода боярских группировок. Ну и на полк капало.

Андрей не очень хорошо знал политические расклады эпохи. Но кое-что помнил. Например, о том, что Корпорация же новгородских помещиков, самая многочисленная и влиятельная тянула Царя в Ливонию. А так называемая Избранная рада пыталась увлечь Царя делами на юге, настраивая на борьбу с Крымом. И на то у них были веские резоны, в том числе вполне объективные. Шутка ли! Каждый год степняки совершали малые и весьма многочисленные беспокоящие набеги, разоряющие южные пределы державы. И угоняли на продажу в рабство его подданных, а чаще просто вырезали. В основном крестьян. Ведь не каждого из них можно было продать в рабство за разумные деньги. И зачастую овчинка не стоила выделки. И эти мелкие отряды терзали земли южнее Оки в бесконечной малой войне, не давая ей покоя…

А ведь были и большие вторжения, которые при определенной удаче могли приводить к разорению и окрестностей Москвы. О том же, что земли вокруг Тулы после таких мощных рейдов превращались в дымящиеся руины, и говорить нечего. Впрочем, не только Тулы. Однако Тула, стоящая на главной ветке Муравского шляха, в те годы испытывала на себе основное давление Степи. И особенно Крымского ханства с его степными вассалами да союзниками.

Поддержит ли Царь его инициативы? Вопрос. Однако Андрей всё равно не сидел на попе ровно. Просто потому, что считал – ему не получится прикинуться серой мышкой. И так вон уже какой фокус внимания. А раз так, что его уж рядиться? В конце концов, Иоанн Васильевич, как он уже понял, не спешил с принятием решений. И тщательно всё взвешивал. Да, можно было прогореть и потерять всё. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанского ведёрком…

– Сам-то что думаешь? – спросил Панкрата Фёдор из Сырковых, когда собрание купцов разошлось без какого-то определенного финала. Людям требовалось переспать со своими мыслями. Какое-то время пожить с ними, прикидывая с разных сторон. И потом сойтись вновь для нового раунда переговоров.

– Я сам-то?

– Да. Ты сам.

– Я ближе к осени снова в Тулу поеду. Зачем отказываться от прибылей?

– А не боишься?

– Боюсь. Ну так и что же? Жизнь вообще опасна. Не на тот конец зашёл вечером, и всё. Понесли обмывать да отпевать. Если тело в Волхов не скинут по доброте сердечной. И ехать никуда не надо.

– А если Царь осерчает?

– А если дождь пойдёт?

– Ты так уверен в этом Андрее?

– Он мне понравился.

– Он вотчинник. Воин. Он нам не товарищ.

– Он совсем иначе думает, нежели иные воины. Это ничуть не умаляет его воинского духа, но… он другой. Для него война и деньги тесно связаны друг с другом. Он прямо мне сказал, что деньги – это кровь войны. И тот воин, что ими пренебрегает, – плохой воин…

* * *Тем временем на Москве из неприметной дверки царского застенка вышел человек. Вида он был совершенно помятого и изнурённого. Но особого членовредительства не наблюдалось. Он тщательно растёр руки, которые за эти месяцы привыкли к кандалам. Потёр шею. И обернулся к стоящему за его спиной мужчине с острым, пронзительным взглядом.

– Ты знаешь, что делать, – холодно произнёс тот и бросил ему туго набитый кошель.

– Этого не хватит.

– Остальное после дела.

– Этого – не хватит, – более настойчиво произнёс мужчина.

– Перечить мне вздумал? Обратно захотел?

На что бывший атаман разбойников кинул обратно кошель с деньгами, который поймал слуга из свиты сурового представителя Царя.

– Не веришь мне – так убей.

Помолчали.

– Хорошо, – нехотя кивнул представитель Царя. И бывшему атаману передали три туго набитых кошеля. А он добавил: – Помни, станешь озоровать – кара последует суровая.

– Такое забудешь, – криво усмехнулся бывший атаман. Убрал кошели за пазуху и, не прощаясь, пошёл своей дорогой.

– Не нравится он мне, – заметил слуга.

– Помалкивай, – раздражённо рявкнул на него злой начальник. Он хотел оставить часть денег себе. Но не вышло.

* * *Ахмет, что осаждал безуспешно крепость Андрея минувшим летом, мерно покачивался в седле.

Он жив.

Его выпустили. Точнее, везли на обмен.

Кто бы мог подумать?

Хотя обрабатывали его очень серьёзно. На удивление серьёзно. И интересовались совсем не проказами в землях под Тулой. А связями с подданными Царя.

Собирали показания.

Проверяли их.

И по новой, в случае если где-то что-то расходилось. Старались не увечить, но пытки от этого не становились более приятными. Нет, отнюдь нет. Тот ужас, что он испытал в застенках московского кремля, он и врагу бы не пожелал. Несколько месяцев ада. Настоящего ада.

Пойдёт ли он снова в поход?

Жизнь заставит.

Но в одном он был уверен – его теперь никакими посулами к Туле не заманишь. Было же у него предчувствие… было… Когда же он столкнулся с волками, что помогли защитникам, то окончательно убедился – высшие силы не зря его предупреждали. Конечно, зарекаться он не мог. И если хан скажет, придётся идти. Но добровольно он больше сталкиваться с этим очень странным воином не хотел. Ведь именно он его ссадил с коня и чудом не убил. Что было ещё одним намёком…

Более того, чувствуя благодарность Всевышнему за спасение, он планировал пойти в хадж, дабы посетить Мекку. И, если позволят обстоятельства, остаться там. Подальше от родных степей и чего-то жуткого, что завелось под Тулой. Волки… Волки всегда были символом степных воинов, их духом, их смыслом, а тут вон как получилось. А чего стоило ему найти хоть каких-то волков в округе для провокации? Повезло. Случайно наткнулись на небольшую группу непуганого молодняка, которые вились вокруг туши лося. Но убив трёх серых, он не испытал облегчения… И сейчас вся его душа полнилась тревогой…

Глава 8

1554 год, 2 мая, ТулаМедленно покачиваясь в седле, Андрей въехал в пределы Тулы. Верхом на своём аргамаке. Шагом. В руке у него было копьё с небольшим квадратным прапором алого цвета, на котором красовалась белая голова волка Старков. Впрочем, о том, чей это волк, здесь никто не знал и считал его личным символом, утверждённым Государем.

За ним ехали другие воины.

И слуги кошевые.

И выглядело всё очень добротно. Настолько, что въезд в Тулу по прошлому году десятки московской службы выглядел скромнее.

Андрей уж постарался.

Кроме доспеха, он обзавёлся одеждой из качественной ткани. Золота и серебра на нём, правда, не было. Но в остальном – вполне прилично. По тульским меркам. Сопровождающие его люди выглядели хуже, но не радикально отличались. Даже кошевые слуги и те щеголяли тегиляях с покрышкой из дорогого тонкого сукна. Так что поглазеть на въезд вышло много народа. И особенно детишек да женщин. А потому не оставалось сомнений – к вечеру весь город и ближайшая округа будут о том знать в изрядно раздутых через сплетни подробностях.

Андрей держался.

Ему не сильно было по душе такое пристальное внимание окружающих. Однако он всячески демонстрировал игнорирование. Будто бы ему всё равно. Словно он ехал по лесу, и его мало интересовало наблюдение за ним листьев, камней и травы.