Полная версия

Полная версияПолная версия:

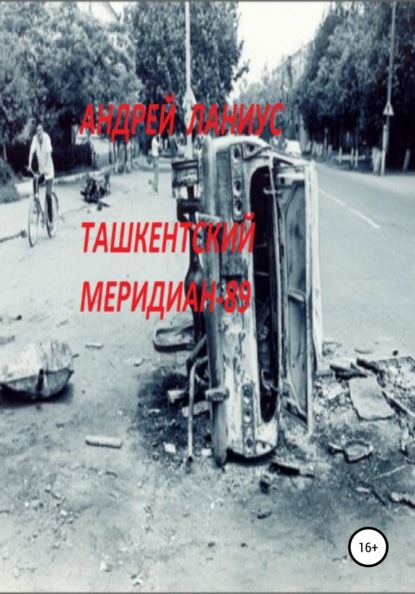

Ташкентский меридиан-89

Люди говорили, что для блага страны нельзя допустить опасного прецедента, высказывали надежду, что Москва разберется во всем и предложит взвешенное, устраивающее всех решение, в полной мере гарантирующее права армянского населения Карабаха.

Если уж центральная власть в предшествовавшие периоды пользовалась правом перекройки административных границ, то именно сейчас ей следовало твердо объявить об их нерушимости. Ведь мы живем в одной стране, что же тут делить!

И вот появилась информация ТАСС, в которой, как казалось, были расставлены все точки над «и».

РЕЗНЯ В СУМГАИТЕ

Однако успокоение оказалось совсем коротким.

Всего через несколько дней на Кавказе полыхнуло так, что содрогнулась вся страна!

В Сумгаите, индустриальном городе с 250-тысячным населением, являвшемся, по сути, дальним пригородом Баку, в течение 27-29февраля происходили кровавые события, названные позднее «Сумгаитским погромом», или «Сумгаитской резней». По сути, шла охота на лиц армянской национальности, которых жестоко избивали, насиловали, убивали, выбрасывали из окон.

По официальным данным погибли 25армян и шесть азербайджанцев, около ста жителей были ранены.

Еще больше пострадавших (около 300) было среди военнослужащих, которых бросили против разъяренной толпы практически без надлежащих средств защиты.

Власти всячески пытались приуменьшить масштабы кровавой бойни, свести ее к разрозненным актам хулиганства и вандализма, к отсутствию в ней организационного начала.

Но в действительности это была первая за советский период вспышка массового насилия на этнической почве.

Горбачев, в свойственной ему манере, переложил вину за случившееся на военных. Дескать, не опоздай они на три часа, беспорядков не произошло бы.

Среди «европейцев» Узбекистана события в Сумгаите вызвали смутное ощущение надвигавшейся беды.

Дело в том, что Ташкент и Баку советских лет были весьма схожи по своему интернациональному духу, казавшемуся прочным и незыблемым.

В обоих городах, с их пестрым национальным составом, царила особая атмосфера взаимопонимания и дружбы, господствовало толерантное отношение к людям с другими этническими корнями.

Невольно закрадывалась мысль: если дикая вспышка насилия оказалась возможной вблизи интернационального Баку, то не повторится ли нечто подобное в других местах?

Между тем, «узун кулак» проносил все новые подробности о подлинных событиях в Сумгаите.

Выяснилось, например, что накануне погромов в городе побывали первые лица республики, но общение в зале с жителями оказалось столь острым, что партийные вожаки вынуждены были спасаться бегством через черный ход.

Значит, власти знали о готовящемся мятеже?

Но если так, то почему не приняли решительных мер?

Где был якобы всемогущий КГБ с его мощным осведомительским аппаратом?

Почему бездействовала местная милиция?

Почему город в течение почти двух суток находился в руках озлобленных погромщиков?

Передавали также, что зачинщиками резни были доведенные до отчаяния беженцы из азербайджанских сел Нагорного Карабаха.

Но если так, то, значит, круг «подстрекателей» был довольно узок, а это, в свою очередь, облегчало профилактическую работу с ними.

Или же кому-то было выгодно выпустить кипевшие страсти наружу?

Все эти вопросы оставались без ответов.

Ясно было лишь то, что события в Сумгаите резко осложнили выполнение договоренностей, достигнутых накануне в Нагорном Карабахе.

И все же даже в тот период большинство ташкентских европейцев верили, что положение еще поправимо, что это было последнее испытание для «дружбы народов СССР».

Мы верили, что Сумгаит преподал, пускай горький, но все же важный урок для новых лидеров страны.

Теперь-то они уж точно поймут специфику национальных окраин!

Теперь-то, наверняка, уделят пристальное внимание особенностям межэтнических отношений, поручат профессионалам разработать меры по недопущению в будущем бесчинств на почве экстремизма, научатся действовать на опережение.

Ну, а что касается конфликта между Азербайджаном и Арменией, между двумя братскими народами, то он все же будет улажен в обозримом будущем.

В духе пролетарского интернационализма.

Иного не дано! – было такое магическое заклинание во времена перестройки, весьма любимое многими реформаторами.

УТЕРЯННЫЙ ШАНС

И тут словно бы сама природа вмешалась в кипение политических страстей, хотя и самым грозным, трагическим образом.

7декабря того же, 1988года в Армении произошло мощное Спитакское землетрясение, жертвами которого стали более 25тыс. человек.

В Ташкенте эту весть восприняли с болью и состраданием.

В городе, пережившем разрушительное землетрясение 1966года, а затем отстроенном заново, понимали, что значит неотвратимый удар стихии.

Погибших, увы, не вернешь, но возрождать из руин потерянное необходимо.

Ни один республиканский бюджет не выдержал бы трат на колоссальные восстановительные работы, и лишь совместными усилиями можно было ликвидировать последствия разгула подземной бури.

В Ташкенте хорошо помнили о трудившихся на его площадках строителях всех национальностей.

Беда, как и ее преодоление, сплачивает людей, побуждает их к сотрудничеству.

Узбекистан в числе первых вызвался придти на помощь пострадавшим армянским братьям.

Но не в меньшей степени нас всех обрадовало заявление Азербайджана, сделанное в том же духе братской солидарности, о готовности направить в Армению строителей, технику, другую помощь.

Сложилась уникальная ситуация, когда за счет вовлечения в благородный созидательный процесс все стороны конфликта могли бы выйти из него, «не потеряв лица».

Однако какая-то странная пассивность центральных властей, их отстраненность от больной проблемы привели к тому, что новые размолвки участников спора наслоились на прежние обиды.

Сам же конфликт приобрел еще большую остроту.

Именно в эти зимние дни единственно возможный путь к примирению был утерян окончательно, была пройдена некая «точка невозврата».

В Ташкенте горько сожалели об этом, как, может быть, нигде.

Но нам все еще верилось, что злая энергия этнических разборок никогда не доберется до Средней Азии.

«ИЗ-ЗА ГОРСТИ КЛУБНИКИ»…

Весна 1989года выдалась неспокойной.

Карабахский кризис продолжал углубляться.

Произошли известные события в Тбилиси.

Лихорадило Молдавию.

О стремлении выйти из состава СССР упорно заявляли прибалтийские республики.

Но здесь, в Средней Азии, в частности, в Узбекистане, пока сохранялась относительная стабильность.

Как-то раз мы провожали в отпуск нашего сотрудника, еврея по национальности, и он вдруг сказал: «Как хотите, а я знаю точно: Узбекистан никогда не выйдет из Союза, а если и выйдет, то самым последним»…

Нам и самим хотелось верить, что Союз устоит, выдержит все испытания и окрепнет в них.

Однако подкрадывалось тревожное ощущение, что в кувшине, где был некогда замурован злой «джинн национализма», появилась маленькая щелочка, и вытекание ядовитого дурмана идет из нее, хотя и медленно, но беспрерывно. И уже рядом бродит кто-то невидимый, кто намерен сорвать крышку с этого запретного кувшина и выпустить джинна на волю.

25мая в Москве начинал работу 1-ый съезд народных депутатов СССР, с которым люди связывали многие надежды.

Прибыли в столицу и посланцы Узбекистана, в том числе 1-ый секретарь ЦК Компартии республики Рафик Нишанов.

И вот, буквально накануне открытия съезда, когда внимание всей страны было приковано к Москве, у нас, в ферганской глубинке, неожиданно для всех, вспыхнул межэтнический конфликт.

23мая в городе Кувасае произошла массовая драка между лицами узбекской и таджикской национальностей, с одной стороны, и турками-месхетинцами, с другой. Всего в столкновении участвовало порядка двухсот человек.

Местным партийным органам и милиции удалось к полуночи утихомирить страсти.

Но уже с утра в городе снова начали собираться группы возбужденных людей.

К ночи завязалась еще более ожесточенная, чем накануне, драка.

В ходе этой стычки с применением холодного оружия пострадали несколько десятков человек.

Один из них, таджик по национальности, вскоре скончался в больнице.

Но и власти успели подготовиться, стянув в Кувасай из Ферганы и других городов порядка трехсот сотрудников милиции.

Как сообщалось, «партийные органы города провели большую разъяснительную работу».

Так или иначе, но к утру положение, по всем признакам, стабилизировалось.

Турки-месхетинцы?

Признаться, в Ташкенте далеко не все слышали об этом этносе.

По одной из версий, в Месхетии, исторической области на юге Грузии, турки поселились еще во времена древних персидских царей.

Живя веками на Кавказе, турки, носившие мусульманские имена, не смешивались с местным населением, многие из них не знали грузинского языка.

Уже в советское время их заставили взять грузинские фамилии и поменять национальность. По паспорту они стали считаться «грузинами», «азербайджанцами», «курдами»…

В довоенный период в Месхетии было порядка 220турецких сел, где проживало около 100тыс. человек.

14ноября 1944года почти все они, под предлогом срочной эвакуации, были депортированы в Среднюю Азию.

К моменту описываемых событий, в Ферганской области проживало свыше 16тыс. турок-месхетинцев.

Держались они компактными группами, занимая отдельные кварталы в Фергане, Маргилане, Коканде, Ташлаке, Кувасае и прилегавших сельских районах.

В своей массе турки занимались крестьянским трудом и торговлей, на высокие должности не метили, но всегда поддерживали друг друга.

Между тем, на съезде в Москве Нишанов был выдвинут на пост председателя Совета национальностей Верховного Совета СССР.

Отвечая на депутатский запрос о событиях в Ферганской долине, Рафик Нишанович в своей подчеркнуто спокойной манере объяснил, что всё произошло «из-за горсти клубники». Мол, некий турок-месхетинец покупал ягоду у продавщицы-узбечки и остался недоволен качеством обслуживания. Он сгоряча перевернул лоток, женщину взяли под защиту земляки, турка прибежали выручать его соплеменники… Так и завязалась драка. На бытовом уровне. Но сейчас уже всё позади. В солнечном городе снова мир и тишина…

Ответ депутатам понравился.

Между тем, обстановка не только в Кувасае, но и в других населенных пунктах Ферганской долины напоминало затишье перед грозой.

ГРОЗА НАД ДОЛИНОЙ

Гроза над Ферганской долиной разразилась 3июня утром (называют даже точное время – 10.00.).

Правда, в Ташкенте мы узнали об этом с опозданием, поскольку никакой официальной информации не поступало.

Но отголоски тревожных слухов все же долетали, и снова пришлось прибегнуть к испытанному средству – «Узун кулак».

Я обзвонил многих знакомых журналистов, но никто ничего толком не знал; разве что выяснилось, что из редакций в командировку в Фергану выехали многие спецкоры.

В Фергану же в полном составе направилось и руководство ЦК комсомола республики, в чьем ведении находилось наше издательство.

Среди авторов «Ёш гвардии» было несколько силовиков: милицейский капитан, русский, а также амбициозный молодой прокурор, узбек по национальности. С каждым из них у меня были вполне доверительные отношения.

Однако ни одного, ни другого на месте тоже не оказалось.

Оба отправились в командировку (уже было понятно, куда именно).

Мой коллега и друг, писатель Павел Шуф, сам уроженец Ферганской долины, дозвонился после бессчетных попыток до своего земляка поэта Михаила Чарного.

«Что там у вас происходит?!»

«Идет гражданская война, – был ответ. – Повсюду грузовики с бандитами. Магазины закрыты, базары пустые. Те несчастные, у кого дома нет никаких запасов съестного, попросту голодают.

Иногда на перекресток привозят хлеб – на мотороллере с прицепом. Водитель продает, не глуша двигателя. Успел купить – тебе повезло. Власти нет, милиции не видать. Всё произошло неожиданно, поэтому царят паника и растерянность. Но ночам слышна стрельба, но люди и днем боятся выходить на улицу»…

Растерянность, недоумение и растущая тревога – эти чувства охватили многих ташкентцев в те напряженные июньские дни.

Не поступало никакой достоверной информации.

Впрочем, главное было ясно всем: в долине происходят массовые беспорядки, а властям пока не удается взять ситуацию под контроль.

БЕСПОЩАДНЫЙ БУНТ

Активная фаза погромов продолжалась более недели, вплоть до 11июня.

Началось же в поселках городского типа Ташлак и Комсомольский, в городах Фергана и Маргилан.

Бесчинства в разных местах проходили по схожему сценарию, словно направляемые чьей-то умелой рукой.

Толпа погромщиков, как правило, из числа узбекской сельской молодежи, нападала на кварталы, где компактно проживали турки-месхетинцы, громила и поджигала дома, нередко убивала и калечила людей.

Под горячую руку порой попадали и люди другой национальности, включая тех же этнических узбеков.

Силы местной милиции и военнослужащие внутренних войск пытались оказать сопротивление, но их было явно недостаточно, чтобы закрыть все «горячие» точки.

Вспыхивало в одном месте, туда стягивали милицию из соседних районов, оголяя тылы, и это каким-то образом становилось тут же известно погромщикам, которые устремлялись туда, где уже не было стражей порядка.

Когда бунтовщики ворвались в Маргилан, этот пригород Ферганы, ее железнодорожные ворота, то на весь город приходилось всего шесть милиционеров.

Коканд фактически был захвачен 5-тысячной толпой бунтовщиков, которые ворвались в городское управление милиции и освободили арестованных ранее подельников.

Толпа была вооружена не только топорами, серпами, ножами и вилами, но также ружьями и автоматами.

На какой-то период, весьма продолжительный, жертвы остались безо всякой защиты.

Что оставалось этим несчастным, на которых шла многотысячная масса, уже опьяненная видом пролитой крови?

Кое-где, правда, турки пытались организовать отряды самообороны, вооружаясь ружьями и кинжалами.

Но это лишь усугубляло их положение, поскольку любой выстрел с их стороны трактовался как очередное «зверство турок» и давал повод к новой расправе.

Турки бросились искать спасения в те места, что казались им самыми надежными: здания горкомов и райкомов партии, управления милиции, вокзалы и аэропорты.

Но по дороге их ждали многочисленные засады.

И горька была участь тех, кого ловили.

Одно из самых чудовищных злодеяний произошло в Ташлакском районе.

Врач-турок, человек уважаемый, с женой и двумя родственниками пытался ночью бежать на личном автомобиле из поселка, охваченного погромами.

Однако на дороге их остановили, ограбили, а затем избивали в течение нескольких часов. Позднее этих несчастных, которые едва дышали, отвезли в поле, облили бензином и заживо сожгли.

Но и тех, кто добирался до спасительного пристанища, находили и вытаскивали оттуда.

Толпа врывалась в помещения парткомов, всё круша на пути и избивая сотрудников, неважно, были это русские или узбеки.

В Ферганском аэропорту большая группа беженцев ждала отправки, когда сюда ворвалась тысячная толпа погромщиков и блокировала несчастных.

При этом среди бунтарей нагнетались слухи, что турки готовят кровавую баню в отместку за свои жертвы, и что, мол, в других районах они уже жгут и насилуют.

Ситуация начала меняться лишь после прибытия подкреплений.

Внутренние войска, а также курсанты школ милиции перебрасывались в Фергану из всех регионов СССР. Сначала – из Алма-Аты, Ашхабада, Фрунзе, Душанбе… Затем из Киева, Ленинграда, Харькова, Перми, Баку, Еревана…

Численность группировки в считанные дни была доведена до 14тыс. человек, и для каждого бойца находилась горячая работа!

Руководил действиями генерал-полковник Ю.В.Шаталин, начальник Главного управления внутренних войск МВД СССР.

Но, похоже, уроки Сумгаита оказались выученными не слишком твердо.

Первых солдат перебросили в Фергану даже без дубинок и щитов.

Пришлось затем завозить спецсредства дополнительным рейсом.

Но уже не помогали ни дубинки, ни «черемуха», ни шумовые гранаты.

Из толпы в стражей порядка летели тучи камней, нередко звучали выстрелы…

Всего же за неделю кровавой бойни погибли более ста человек, еще свыше тысячи гражданских лиц и порядка 150военнослужащих получили серьезные телесные повреждения, сотни людей пропали без вести.

Были сожжены больше тысячи домов, множество автомобилей, автобусов, мотоциклов и т.д.

К таким трагическим последствиям привела история, якобы начавшаяся с ссоры «из-за горсти клубники».

Надо отдать должное, Рафик Нишанов, уже в своем новом статусе, посетил лагерь беженцев и извинился перед ними за свои необдуманные слова.

Пришлось ему выслушать немало нелицеприятных вопросов.

Беженцы утверждали, что еще с 28мая по многим базарам Ферганской долины ходили упорные слухи о предстоящей резне.

Неужели власти ничего не знали об этом?

А если знали, то почему не подготовились должным образом?!

КТО ВИНОВАТ?

В те тревожные дни я бегло записывал всю доступную мне информацию о ферганских событиях.

По счастью, эти пожелтевшие листки уцелели, и сейчас помогают воссоздать атмосферу того времени.

…Встретил на улице Тимура Низаева из АПН.

Он рассказал, что, начиная с 5июня, находился в Фергане.

Я снова услышал: «Там шла гражданская война!»

По его словам, когда десантники все же обратили огромную толпу в бегство, то на площади осталась обувь, потерянная мятежниками. Это были чувяки, сотни, может, тысячи поношенных чувяков, пригодных лишь для свалки.

Именно такую копеечную обувь носила в своей массе молодежь из кишлаков.

Не из-за этой ли свирепой бедности удалось так легко разжечь этих ребят?

Примерно в эти же дни я встретил в Союзе писателей одного узбекского литератора, отличавшегося приветливым и добродушным нравом.

Зная, что он родом из Ферганской долины, я поинтересовался его мнением о случившемся.

«Вообще-то, наши ферганские узбеки – самые спокойные и тихие, – ответил он. – Вот бухарцы, например, резкие ребята, заводятся с пол-оборота. А наши ферганцы – совсем другие. И раз уж так вышло, значит, их кто-то сильно обидел»…

В этот момент к нам подошел другой местный литератор, про которого сами узбеки говорили, что он «стучит» в «контору» на коллег.

«Турки сами виноваты, – вклинился он в разговор. – Турки хорошо работают, поэтому живут богаче, чем наши».

«Но если они работают лучше, то в чем их вина?» – спросил я.

«Они начали задирать нос! Подмяли под себя все кооперативы, все рынки. Власть тоже всю купили, вот и причина!»

«Ну, ничего, – примирительно кивнул добряк-ферганец. – Теперь всё успокоится. – Подумал и добавил: – Должно успокоиться».

В последующем, с кем бы из местных я ни говорил на ферганскую тему, а таких собеседников у меня были десятки, ответ, как правило, сводился к единственному утверждению: «Турки сами виноваты».

Эта короткая фраза многократно отмечена в моих записях.

Но если «виноваты», то в чем конкретно?

Ответа на этот прямой вопрос я не мог добиться ни от кого.

Лишь один из водителей, возивших наше начальство, заявил: «Турки изнасиловали двух девушек-узбечек, и за это поплатились». Но, похоже, он и сам не слишком-то в это верил, потому что тут же добавил: «Они потребовали автономии, вот им и досталось».

Что ж, это уже серьезнее, это уже могло бы стать причиной для вспышки гнева.

Однако нигде, ни в одном источнике я так и не нашел ни единой ссылки на подобное требование, да и вряд ли оно могло прозвучать в тогдашних условиях.

Погром турков-месхетинцев до сих пор остается необъяснимой загадкой для исследователей. Как и то, из каких источников распространялись слухи, что «турки сами виноваты».

Существует множество версий на этот счет, но ни одна из них не является всеобъемлющей.

Тем временем, наконец-то, в издательстве появился узбекский писатель-прокурор.

Всегда словоохотливый, он выглядел подавленным, и когда я спросил его о Фергане, то он попросту перевел разговор на другую тему.

Вскоре после него пришел русский писатель-милиционер.

Этот не отмалчивался, напротив, в деталях рассказал, что в Фергане толпа выделяла из милицейского оцепления, прежде всего, молодых узбеков. Их осыпали оскорблениями, называли предателями, угрожали им. Именно в них летело больше всего булыжников.

Он также сказал, что в толпе многие находились под воздействием алкоголя и наркотиков.

Это утверждение я слышал позднее от десятков очевидцев событий, и, полагаю, что оно заслуживает доверия.

По словам капитана, в Фергане милиционеры выполнили свой долг, сдерживали толпу, рискуя жизнью. Но сейчас у многих наступила реакция, сотрудники, особенно из местных, в массовом порядке подают заявление об уходе.

По личной просьбе Нишанова в Фергану ездил очень популярный среди молодежи узбекский поэт.

В Ташкенте на его творческих вечерах собирался полный зал, стояли в проходах, в коридоре, на лестнице и даже на улице.

А вот ферганская молодежь его не приняла, в поэта полетели камни, так что он должен был отступить за милицейский кордон.

Толпа вообще не желала выслушивать кого-либо «с той стороны» – ни партработников, ни комсомольцев, ни деятелей культуры, в уверенности, что все эти люди погрязли в коррупции, вне зависимости от их национальности.

«ЗАСИЛЬЕ МОНОКУЛЬТУРЫ»

Один из коллег-литераторов, узбек, но русскоязычный, прокомментировал события в Фергане весьма необычным образом: «Теперь эти деятели в Москве призадумаются, можно ли натягивать на всех одно лоскутное одеяло, можно ли насаждать монокультуру в ущерб национальным культурам!»

Это словечко «монокультура» вдруг сделалось едва ли не самым ходовым в литературной среде республики. На каждом собрании, при каждом удобном случае узбекские писатели выражали, в меру своего темперамента, возмущение по поводу «засилья монокультуры».

В коллективе нашего издательства работал молодой сотрудник, узбек, человек честный и прямодушный.

Он стал активистом быстро набиравшего силу движения «Бирлик».

Как-то раз это движение проводило митинг у здания ЦК КП Узбекистана, когда там вел заседание приехавший из Москвы Предсовмина СССР Н.Рыжков.

По слухам, милиции перед фасадом было больше, чем манифестантов.

Узнав, что наш парень побывал на митинге, я спросил у него позже, в чем заключались их требования?

Протестовали против «засилья монокультуры», с воодушевлением ответил он.

Я напомнил ему, что, например, в нашем издательстве из 150наименований книг 120 выходят на языке титульной нации. Напомнил и о том, что финансовое благополучие издательства обеспечивается, в основном, за счет выпуска книг на русском языке. При этом выбор, что купить, делает сам читатель, добровольно. Так в чем же здесь ущемленье, в чем засилье?

В ответ он принялся пространно доказывать, что движение «Бирлик» по своей сути является интернациональным, что у них уже есть и русские, и корейцы, и татары и т.д.

«ВЫПУТЫВАЙТЕСЬ САМИ!»

Сотни, тысячи писем шли в эти дни из Ферганы в Москву – Горбачеву, Рыжкову, министру МВД.

Люди недоумевали, почему вместо того, чтобы проявить твердость, власти вывозят беженцев за пределы республики?

Ведь эвакуация турок фактически означала капитуляцию перед организаторами мятежа, которые так и не были разоблачены.

Среди авторов этих писем было особенно много женщин, и они писали, что теперь у них появился страх, как бы события не повторились в еще более ужасающем варианте.

По их сообщениям, страсти вовсе не улеглись, напряженность сохранялась.

Местные власти не извлекли никаких уроков из мятежа.

Разъяснительная работа проводится с населением лишь для галочки.

Никто из руководителей не едет в мятежные кишлаки, никто не ведет диалога с молодежью.

А ведь бунтовщики достигли своих целей: все турки, более 16тыс. человек, покинули Ферганскую долину.

Некоторые турки вернулись, но лишь для того, чтобы продать дом, если тот, конечно, уцелел.

Однако покупателей не находилось.

Кто-то загодя пустил слух: если купите у турка дом, то тот сгорит в следующую ночь.

Кто-то продолжал активно работать с сельской молодежью, будоража ее.

Люди просили, чтобы войска не выводили из Ферганской долины, по крайней мере, до той поры, пока обстановка не нормализуется.

Но эти просьбы, судя по всему, не находили отклика наверху.

Из Москвы вернулся Александр Фитц, редактор одной из республиканских газет.

Он рассказал, что ни в Москве, ни в Ленинграде понятия не имеют о том, что же в действительности случилось в Фергане.