Полная версия:

Мир и война в жизни нашей семьи

«Я могу сказать, – с гордостью писал папа, – что был участником зарождения Павшинского завода железобетонных конструкций».

В 1937 г. папа окончил Московский инженерно-строительный институт и стал одним из первых инженеров на селе.

После войны в 1946–1953 гг. работал на Павшинском механическом заводе (б. «Стандартбетон»), занимая различные должности, – начал прорабом, кончил главным механиком завода.

В 1948 г. по заданию Павшинского сельсовета произвел геодезическую съемку Павшина, выполнил проектирование и строительство павшинского водопровода.

Как видно, папа любил Павшино и на деле доказал любовь к своей малой родине, которую он пронес через всю жизнь.

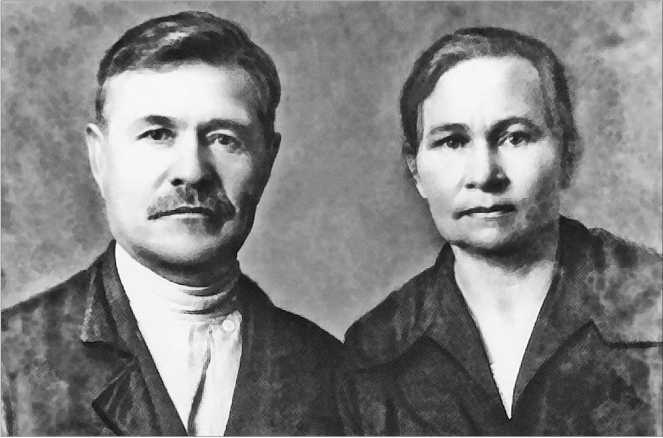

В 60-е годы на смену папе в общественную жизнь Павшина включилась наша мама – Вера Петровна, урожденная Рыкова. Она родилась в деревне Рахманово, расположенной в Волоколамском районе близ Иосифо-Волоцкого монастыря. Мамин род восходит к началу XVI в. Его основателем считают дьякона Иосифо-Волоцкого монастыря. Этот дьякон славился своим зычным голосом, за что его самого и его потомков прозвали Рыковыми.

Мама проживала в Павшине с 1934 г. После войны работала на Павшинском заводе металлоизделий заместителем главного бухгалтера. Дважды избиралась депутатом Павшинского сельского совета – в 1959 и 1961 гг.

Мама каждому помогала чем могла, никому не отказывая. И дверь нашего дома не закрывалась. Память об этом хранилась много лет. После смерти мамы, выражая папе соболезнование, односельчане говорили ему: «Вы и не знаете, каким замечательным человеком была Вера Петровна». Такая признательность дорогого стоит.

В «Записках о Павшине» папа излагает историю своего родного села. В 2012 г. ему исполнилось 550 лет. Согласно историческим данным, «название села образовано от новгородской формы имени Павша (Павел)». См.: Мочульский Е. Н. Павшино // Красногорье. 2012. № 16. С. 23.

Папа трактует название Павшино иначе.

«До меня дошло, – пишет он, – два предания о происхождении названия села». (Упоминание о неких «преданиях», по-видимому, представляет собой литературный прием. На самом деле папа излагает собственные этимологические версии.)

«Павшино расположено в котловине. Если посмотреть из Павшина вокруг, увидишь кругом небольшие возвышенности. Когда подходишь к Павшину с любой стороны, из любой деревни, видно, что Павшино расположено в низине, во впадине. Можно предположить, что прообразом слова Павшино было слово впадина или что-то созвучное (позднее подписано: впавшая. – Л. 3., Н. 3.)».

В другом месте папа снова ссылается на эту версию. «Название Павшино может быть от слова впадина – впавшая, поскольку село находится в низине».

«Есть и вторая версия о происхождении Павшина. Павшино расположено на подступах к столице Руси Москве – в 15 верстах на запад от нее. На Русь часто нападали враги, и всегда они стремились к Москве. Возможно, что когда-то здесь были “схватки боевые”. Простор для боев был. Место от Гольева и Губайлова до Спаса ровное. В Павшине сходятся две дороги с запада, и дальше идет одна дорога на Москву. В боях за Москву много пало (выделено папой. – Л. 3., Н. 3.) защитников ее. Как память о павших (выделено папой. – Л. 3., Н. 3.) осталось на месте павших возникшее впоследствии поселение. Осталось слово Павшино».

Позднее, возвращаясь к этой версии, папа приводит важный дополнительный аргумент в ее пользу.

«В память о погибших на месте боев воздвигались курганы.

Предполагается, что на месте Павшина когда-то происходили бои. Впоследствии на этом месте обосновался какой-то поселок, и в ознаменование павших (выделено папой. – Л. 3., Н. 3.) назвали его Павшино. Подтверждением служит и то, что здесь был воздвигнут памятник – курган. Старые местные жители помнят: такой курган был когда-то примерно на месте бани завода иСтандартбетон”. Видно было, что курган этот – искусственное сооружение: он был правильной формы, диаметром в основании примерно метров 15 и высотою 6–7 метров. Курган был разрушен в первые годы строительства завода “Стандартбетон”, примерно в 1929-30 году».

Следом за изложением двух версий о происхождении названия Павшино идет замечательное рассуждение, в котором жизнь и история языка увязываются с жизнью и историей общества.

«К сожалению, история забывается, и многое когда-то важное, величественное незаметно теряет свое значение, забывается и исчезает. Многие старые, древние слова-первоисточники преобразуются и от всяческих наслоений теряют свой первоначальный вид и смысл.

В настоящий исторический период слово павшие уже мало употребляется и, возможно, незаметно исчезнет. И слово Павшино тоже исчезает…Не вдаваясь в далекое прошлое, проследим историю Павшина за последние 50–60 лет. Мы увидим резкие изменения как с деревней, так и с людьми, проживающими здесь. <…>

Проследив эволюцию изменения названий улиц, многое можно узнать об истории общества».

Особенно интересен в папином изложении начальный период истории Павшина.

«Когда-то на левом берегу реки Москвы в междуречье Курицы и Баньки обосновались первые поселенцы. Селение, где (стали жить. – Зачеркнуто папой. – Л. 3., Н. 3.) осели первые жители, стало называться село». Очевидно, что для папы, выделившего в тексте слова поселенцы, селение, осесть, село, – это все «сродственные», как говорил В. И. Даль, однокоренные слова. Слово село в данном случае обозначает просто ‘населенное место1, что расходится с обычным толкованием этого слова. Собственно селом (в более позднем и современном понимании) Павшино стало не сразу. И у папы есть разъяснения по этому поводу:

«Когда Павшино стало селом. – Деревня тогда становится селом, когда в ней имеется церковь. Церковь обычно обслуживала не только жителей деревни, где она расположена, но и жителей деревень, где нет церкви».

Для папы деревня – это, видимо, и вообще ‘крестьянское селение’ и, в частности, такое ‘селение без церкви’. Село – ‘крестьянское селение / деревня с церковью’.

«Церковь была притягательной силой для крестьян. Жители, обслуживаемые церковью, называются прихожане, а группа деревень, входящих в сферу действия одной церкви, называется приход.

К приходу Павшинской церкви причислены деревни Гольево и Пенягино.

По моим догадкам, название Гольево произошло от слова гольё 'внутренности’. Когда-то павшинские богатые крестьяне устроили там, где ныне стоит Гольево, бойню, а затем и переселились туда. И бедные крестьяне стали ходить к этим мясникам за гольем. Постепенно место, где можно было приобрести голье, превратилось в Гольево. В период моего детства в Гольеве жило несколько мясников. Они скупали в окрестности скот, забивали его и мясо возили продавать в Москву. Голье в большинстве своем реализовалось на месте».

Возвращаемся в Павшино. В папином представлении топонимика и антропонимика взаимосвязаны. Предлагаемое им толкование фамилий обосновывается средой обитания, «условиями для жизни» и прежде всего качеством земли. В соответствии с этим фамилии указывают на то, чем и как питаются члены семьи, какой образ жизни они ведут. В «селе», где обосновались первые поселенцы,

«…дома были расположены вдоль реки. Земля в этом месте была хорошая, черноземистая. Сейчас это участок примерно от дома Пышкиных до Баранцевых и Киселевых (у церкви). По фамилиям можно заключить, что условия для жизни здесь были сравнительно неплохие: было и мясо (баран, баранина), были и пышки с киселем. А посредине села жили Гуляевы. Видно, что от хорошей жизни и гуляли. Прогуляться было где.

Деревня стала расти и вверх, и вниз по течению реки. Вниз по течению за построенной церковью, где первое время обосновался священник, разг. поп, улица стала называться Поповкой. Здесь земля похуже, и народ жил победнее. Здесь жили Комовы, у которых все шло комом, Неслюзовы, где были близко слезы, но терпели, не плакали, Клюевы, которые не ели, а клевали понемногу.

На другом конце села было пусто – хоть шаром покати. Тек какой-то ручеек. Росла осока. Эта часть села стала называться Шаровкой. Здесь появилась фамилия Осокины».

Так устанавливается корреляция между названием улицы и фамилиями ее обитателей.

Приведем выборочно еще несколько толкований из папиных записок, показывающих, в частности, как имя нарицательное без изменения формы становится именем собственным.

«Недалеко от села проходила дорога из Волоколамска на Москву. Эту дорогу павшинцы называли большой дорогой. И улицу с домами, расположенными вдоль этой дороги, наименовали Большая дорога. Говорили: “Он живет на Большой дороге”, “Сходи в лавочку на Большую дорогу'». <…> «Самое бойкое место для торговли – это Большая дорога…Из села на Большую дорогу стали гонять на продажу скот. Вдоль этого прогона стали появляться домики. Улица, образовавшаяся вдоль прогона, стала называться Прогоном. Место, где гоняли скот, было низкое. Скот очень сильно месил дорогу, и в некоторых местах стали делать гать (в Толковом словаре гать – это настил из бревен или хвороста, а, по В. И. Далю, также из соломы, земли для проезда, прохода через болото или топкое место. – Л. 3., Н. 3.). Появилась фамилия Гатчины».

С трудовой деятельностью жителей села в папиной интерпретации связана также одна из старейших фамилий Павшино – Крюковы. «По всей вероятности, первоначально это были ремесленники, изготовляющие крючья, которые были крайне необходимы в период водополья для ловли леса на реке. На этом деле, как видно, Крюковы имели хороший доход. Стали постепенно богатеть».

Со временем признак, легший в основу данной фамилии, перестал быть актуальным, так как изменился род трудовой деятельности семьи. «С течением времени потребность в крючьях уменьшилась. Люди стали жить не только за счет реки. Стали больше заниматься землей. Потребовались другие предметы потребления. Стала развиваться торговля. Первые лавочки обосновали Крюковы».

Трудовой деятельностью людей объясняется иногда и переименование улиц:

«Когда крестьяне села были привлечены для добычи и доставки песка с Москвы-реки на ж. д. станцию, песок возили на лошадях от песчаного карьера на Москве-реке до станции по Прогону. Ввиду того, что по Прогону дорога была очень плохая, то рытвины и колдобины стали засыпать песком. Каждый, возящий песок на станцию, должен был одну “колымажку” из пяти высыпать на дорогу. После этого Прогон стал называться Песочной улицей».

Кстати, слово колымажка папа употребляет точно по В. И. Далю в значении ‘одноколка особ, с опрокидным кузовком, для возки земли, песку и пр.’

Помимо поселений разного рода в «Записках» получают толкования названия иных географических объектов: «речушка Чернушка свое название получила от черного цвета воды. Начало свое Чернушка брала из болота. Болото называлось “Клюквенное”. Наверное, когда-то росла там клюква. В настоящее время признаков клюквы нет», а это значит, что для жителей села лексическая мотивация названия болота (как и фамилии Крюковых) перестала быть актуальной, так как она не может объяснить, почему данная местность (или данная семья) сейчас так называется.

«С увеличением населения стала расширяться и деревня. Рождаемость в то время была высокая – до 8-10 детей в семье. Смертность также была очень высокой, особенно в детском возрасте. Но в силу естественной приспособляемости, несмотря на тяжелые жизненные условия, прирост населения оставался большим. Чтобы деревня не была слишком разбросанной, ее начали застраивать покучнее. Стал застраиваться участок между Селом и дорогой на Ильинское. Слобода, берущая начало от середины Прогона, стала застраиваться в сторону Гольева. Вновь образующуюся улицу назвали просто Слободкой. Застройка на Большой дороге первоначально сосредоточивалась на перекрестке Волоколамского и Ильинского шоссе. По Ильинскому шоссе она доходила до Чернушки. Появились дома Громовых и Волковых, а в 1935 г. крайним стал дом моего старшего брата Александра Зубкова. Расстояние между Слободкой и Ильинским шоссе (Большой дорогой) было большое, а между концами усадеб на этих улицах была пашня. Постепенно и эту пашню тоже стали застраивать. Так появилась Новая Слободка с односторонней застройкой.

Затем, после организации колхоза, у некоторых нечленов колхоза стали усадьбы обрезать, и на отрезанных концах усадеб появились другие хозяева. Так образовались вторая сторона Новой Слободки и Пролетарская улица между Селом и Слободкой.

С установлением советской власти выявилась необходимость в стройматериалах. В Павшине стала действовать организация Павшнеруд, занимающаяся добычей нерудных ископаемых. Была организована добыча и отправка в Москву речного песка, идущего на приготовление бетона. По улице Новая Слободка под верхним почвенным слоем на отдельных усадьбах был песчаный грунт с большим содержанием гравия, и хозяева этих усадеб стали просевать грунт, а гравий отвозить в Павшнеруд.

После засыпки дороги к станции по Прогону песком Прогон переименовали в Песочную улицу.

С укреплением советской власти стала повышаться культура. Был выдвинут лозунг “Ни одного дома без газеты!” Почтовые отправления следовало доставлять адресатам. Соответственно выявилась надобность установить номера домов и привести в порядок наименования улиц. В тридцатые годы это сделали. Село, Поповку и Шаровку наименовали Центральной улицей с началом нумерации от конца Поповки. Слободку, по предложению нашего папаньки, как самую зеленую – с палисадником перед каждым домом – назвали Садовой улицей, хотя в полном смысле садов в то время ни у кого не было. Большую дорогу переименовали: улицу вдоль Волоколамского шоссе назвали 1-й Советской, а вдоль Ильинского шоссе – 2-й Советской. Песочная и Новая Слободка остались со старыми названиями.

После войны рост городов усилился. Москва расширялась очень динамично, и для определения ее четких границ построили кольцевую дорогу длиной около 100 км по окружности. За кольцом стала организовываться зеленая зона. Красногорский район вошел в зеленую зону города Москвы. Красногорск быстро рос. Интенсивно развивалось жилищное строительство при таких промышленных предприятиях, как Красногорский оптико-механический завод, Павшинский механический завод и завод сухой гипсовой штукатурки. Жилые поселки этих предприятий, расширяясь, постепенно сомкнулись друг с другом и слились воедино с окружающими селами – Павшино, Губайлово, Чернево. Образовавшийся жилой массив стал одной административной единицей – городом Красногорском. Таким образом, Павшино было поглощено Красногорском.

Наименование улиц на территории бывшего Павшина подверглось изменению. Садовая была переименована в Зеленую, Песочная – в Причальную, Пролетарская – в Октябрьскую, Советские улицы – в Павшинскую и Почтовую. Как самостоятельная административная единица село Павшино исчезло, а ведь когда-то была Павшинская волость с центром в селе Павшино. Пока само название “Павшино”сохраняется только за одной из железнодорожных станций Рижского направления. Грустно…»

Часть I

Моя родословная

Г. Г. Зубков.

Вехи и картинки жизни

Мысль начать короткое описание пройденного жизненного пути давно меня гложет.

Предполагаю прописать вначале только вехи, а в дальнейшем, по мере восстановления памяти, буду вокруг этих вех рисовать те картинки, которые всплывут в памяти. Возможно, что от этих первоначальных строк ничего не останется, но все же надеюсь, это будет скелет, который постепенно обрастет мясом. Это как бы вторая жизнь выздоравливающего после длительного истощения человека. Человек, перенесший тяжелую болезнь, о котором говорят – «в чем душа держится», «живые мощи», начинает выздоравливать, поправляться и в конце концов обрастает жирком.

Так и с памятью. Сперва вспоминаются годы, основные события, а затем приходят на память и детали – картинки жизни. Память человеческая – это, как где-то писал Л. Н. Толстой, склад со множеством стеллажей и полок. Мы приходим как бы на этот склад, берем с полки одного из стеллажей карточку и читаем ее. Обойти весь склад, просмотреть все полки на стеллажах – на это надо очень много времени, тем более что на многих карточках записи потускнели, и их видно только при хорошем освещении и при отличном зрении.

Для меня наилучшим временем, хорошо освещающим «склад памяти», является утро, когда я только просыпаюсь. В эти часы иногда вспоминаются лица и фамилии людей, которых, кажется, уже давно забыл. Следовало бы всегда утром все записывать. Но правильно говорят в народе, что «лень прежде нас родилась». Я бы это несколько переиначил и сказал бы: «Лень раньше меня проснулась».

Для того, чтобы что-то писать, нужно сосредоточение. Чтобы ничто не мешало, не отвлекало, для этого, мне кажется, самое лучшее время – раннее утро, когда все домашние спят. Недаром А. С. Пушкин лучшим временем для творчества считал утро, а один политический деятель (Н. С. Хрущев) говорил: «Все добрые дела начинают творить утром».

Буду писать обо всем, что вспомню.

Может быть, из того, что я запишу, запомнится что-либо и интересное. Лишь бы не лень было прочитать. Я, например, очень сожалею, что не сохранились те письма, заметки, стихотворения, раёшники и небольшие рассказы, которые в свое время были написаны папанькой.

Сожалею, конечно, что я не начал писать раньше. Всё же хорошо описывать те или иные события по свежей памяти. Но в то же время, как говорят, чтобы сделать правильную оценку какому-то явлению, надо на него посмотреть с расстояния или, вернее, с другой точки зрения, а еще лучше с нескольких точек зрения, и тогда рождается более объективная оценка явления.

Баба Анна

Родословную, пожалуй, начну с бабушки – бабы Анны – матери отца. Я ее помню, когда мне было, наверное, года четыре.

Наиранняя моя память сохранила воспоминание, как баба Аня везет меня на санках из Павшина в Рублево где-то на той стороне Москвы-реки в промежутке между рекой и лесом-осинничком.

Осинничком назывался лес, который находился на полпути от реки до деревни Луки. Не знаю, почему он назывался «осинничек», а росли в нем преимущественно сосны.

Вторым, одним из ранних воспоминаний о бабе у меня запечатлелся такой момент. Поздней осенью или ранней весной был какой-то церковный праздник. Я жил один с бабой в заднем дому. Вся остальная наша семья жила в это время в Рублеве (это, наверное, был 1914,1915 или 1916 г.). Я сижу и рисую цветными карандашами. Я очень любил рисовать лошадей. В этот раз меня баба заставила рисовать голову Иисуса Христа с терновым венком на голове, с каплями крови, выступающими из-под венка. Эту голову я срисовывал с какой-то репродукции. Когда я уже заканчивал рисунок, к нам зашел поп. По престольным праздникам в то время поп с 2–3 сопровождавшими его монашенками обходил всех прихожан. Читал какие-то молитвы, кропил святой водой. Справив службу, поп спросил бабу, показывая на меня:

– А это что – внук, что ли, чей он будет-то?

– Ягоров.

– Хорошо рисует, а Отче наш-то знает?

– Знает. Ну Ягорушка, прочитай батюшке Отче наш.

– Что ж, значит, Георгий Георгиевич?

– Да, Ягор Ягорович.

Я прочитал Отче наш. Поп погладил меня по голове и сказал:

– Молодец!

Рисунок головы Иисуса Христа баба повесила на стенку и часто говорила, что этот рисунок подарил ей внук Егорушка.

В более позднее время я помню бабу, когда наша семья и семья моего крестного, дяди Андрея, переехали в Павшино.

В то время я помню, как баба Анна водила нас с собою в лес за грибами (это, наверное, 1920–1921 гг.).

Баба Анна выводила нас, как курица цыплят. Она одна и мы с ней: Егоровы трое – я, Санька, старший мой брат, и Поля, моя младшая сестра; и Андреевы – Михаил, Иван и Клавдия.

Баба показывала нам грибные места. Заход в лес мы начинали с болота за поповыми полосами. В начале болота был курган высотой метров 7–8. Курган этот находился примерно там, где сейчас находится баня Павшинского механического завода.

Сразу за курганом был мелкий лесок – березки и осинки. Здесь большей частью мы находили подберезовики.

Затем мы, пройдя этот лесок, переходили железную дорогу у будки Ковалевских и шли в Ивановский лес, переходили через ручеек Курицу и тут по берегу этого ручейка находили белые грибы.

Грибы наша бабушка сушила и солила. В то время грибы не мариновали.

Баба у нас, как говорят, была строгая, но мне почему-то запомнилась доброй. Правда, сейчас даже и не припомню, в чем ее доброта выражалась. Мне кажется, она всех нас – внучат – очень любила. Роста она была небольшого, не худая, но и совсем не упитанная. Мы, внучата, все ее слушались беспрекословно.

Помню случай, когда Поля в чем-то провинилась. Ей было тогда, наверное, 5–6 лет. Баба в наказанье посадила ее в подпол. В эти годы сидеть в темном подполе, конечно, было страшно. Но баба Анна приучала нас к послушанию и уважению старших. Приучала к мысли, что наказания старших справедливы. И когда Полю выпустила из заточения, она плакала и сквозь слезы говорила:

– Баба! Спасибо. Спасибо, баба! Я больше не буду.

Баба, любя всех внучат, не делала различия между детьми Егора и Андрея. Но всё же любимой у нее была старшая внучка – Рая.

Из снох больше любила нашу маму, хотя из сыновей почему-то больше жалела Андрея. Когда же с увеличением семьи стало больше внучат, а в семье начались распри и дело встало о разделе, то баба Анна пошла жить с нами. Тетю Машу – жену дяди Андрея – баба не любила.

До раздела мы жили все одной семьей, и даже Миша и Поля качались в одной люльке. В молодости баба Анна с детьми Егором (Георгием) и Андреем жила в маленьком домике где-то на задворках Центральной улицы. Ныне эта уже не маленькая, а настоящая улица – Октябрьская.

Затем, когда сыновья подросли, она получила усадьбу на Слободке. Так называлась улица, где ныне стоит наш дом.

Я еще помню, когда Корзинкин дом был крайний. В Корзинкином доме сейчас живет их зять Козлов. Улица наша старая, увеличилась за 50 лет немного. Правда, старых домов осталось довольно мало. Большинство новых домов постарело.

Папанька

Отца мы, дети, никогда не называли отцом. И даже как-то считалось, что говорить своему родителю отец или мать неуважительно, оскорбительно. Говорили мама, а отца у нас было принято называть тятей. Так, наверное, раньше везде в деревнях отцов звали тятями. Это даже в большой литературе отражено:

«Тятя, тятя! Наши сети притащили мертвеца!».

Затем, с года 23-24-го, привилось слово папанька.

Папанька на селе пользовался авторитетом – был грамотным и считался умным. И его даже заочно называли уважительно по имени отчеству – Егор Николаевич, что в деревне случалось редко. Даже мама иногда, находясь в обществе, в гостях обращаясь к нему, тоже подчеркивала это уважение и называла его Егором Николаевичем.