Полная версия:

Боги, гробницы, ученые

Теперь он как одержимый принялся за работу. Всю свою неукротимую энергию этот человек, проделавший путь от ученика в лавке до миллионера, посвятил осуществлению своей мечты. Этому он без колебаний отдал и душу, и состояние.

В 1869 году Шлиман женился на гречанке Софье Энгастроменос, прекрасной, как Елена. Вскоре она, так же как и он, с головой ушла в поиски страны Гомера. Она делила с супругом и тягостный труд, и невзгоды.

Раскопки начались в апреле 1870 года. В 1871 году Шлиман посвятил им два месяца, а в последующие за этим два года – по четыре с половиной месяца. В его распоряжении была примерно сотня рабочих. Он трудился, не зная ни сна, ни отдыха. И ничто не могло задержать его в работе: ни коварная и опасная малярия, ни острая нехватка хорошей питьевой воды, ни несговорчивость рабочих, ни медлительность властей, ни неверие ученых всего мира, которые считали его просто безумцем, ни многое другое, еще худшее.

В самой высокой части города стоял храм Афины, вокруг него Посейдон и Аполлон построили стену Пергама – так говорил Гомер. Следовательно, храм нужно было искать посредине холма. Там же должна была находиться возведенная богами стена.

Разрыв вершину холма, Шлиман обнаружил стену. Здесь он нашел оружие и домашнюю утварь, украшения и вазы – неоспоримое доказательство того, что на этом месте был богатый город. Но он нашел и кое-что другое. И тогда впервые имя Генриха Шлимана прогремело по всему свету.

Под развалинами Нового Илиона он обнаружил другие развалины, под этими – еще одни. Холм походил на какую-то чудовищную луковицу, с которой нужно было снимать слой за слоем. Как можно было предположить, каждый из слоев относился к определенной эпохе. Жили и умирали целые народы, расцветали и гибли города, неистовствовал меч и бушевал огонь, одна цивилизация сменяла другую – и всякий раз на месте города мертвых вырастал город живых.

Каждый день раскопок приносил новую неожиданность. Шлиман предпринял их для того, чтобы разыскать гомеровскую Трою, но за сравнительно небольшой период он и его помощники нашли не менее семи исчезнувших городов, а позднее еще два – девять окон в прошлое, о котором до того времени ничего не знали и даже не подозревали!

Но какой из этих девяти городов был Троей Гомера, городом героев, городом героической борьбы? Не вызывало сомнений, что нижний слой относится к отдаленнейшим временам, что он самый древний – настолько древний, что люди той эпохи еще не знали металлов. А верхний слой, очевидно, являлся самым молодым. Здесь и должны были сохраниться остатки того Нового Илиона, в котором Ксеркс и Александр совершили свои жертвоприношения.

Шлиман продолжал раскопки. Во втором и в третьем слое снизу он обнаружил следы пожара, остатки гигантских валов и огромных ворот. Без колебаний он решил: эти валы опоясывали дворец Приама, эти ворота были Скайскими.

Он открыл бесценные сокровища с точки зрения науки. Из всего того, что он отсылал на родину и передавал на экспертизу специалистам, постепенно все яснее вырисовывалась картина жизни далекой эпохи во всех ее проявлениях, представлялось лицо целого народа.

Это был триумф Генриха Шлимана, но одновременно и триумф Гомера. То, что считалось сказками и мифами, то, что приписывалось фантазии поэта, на самом деле когда-то являло собой действительность – это было доказано. Волна воодушевления прокатилась по всему миру.

Теперь Шлиман, который переворотил во время раскопок более 250 000 кубометров земли, почувствовал, что имеет право сделать передышку. Он уже начал задумываться о новых исследованиях. Пятнадцатое июня 1873 года было ориентировочно назначено последним днем раскопок. И вот тогда-то, всего за сутки до этого срока, Шлиман нашел то, что увенчало всю его работу, то, что привело в восторг весь мир…

Это событие было поистине драматическим. Даже сегодня о нем нельзя вспоминать без волнения. Утром жаркого дня Шлиман вместе с женой наблюдал за обычным ходом раскопок, не слишком рассчитывая найти что-либо новое, но тем не менее, как всегда, полный внимания. На глубине около 28 футов была обнаружена та самая стена, которая, по убеждению Шлимана, опоясывала дворец Приама.

Внезапно взгляд Шлимана привлек какой-то предмет. Всмотревшись в него, Шлиман пришел в такое возбуждение, что дальше действовал уже словно под влиянием какой-то потусторонней силы. Кто знает, что предприняли бы рабочие, если бы разглядели то, что увидел Шлиман?

«Золото…» – прошептал он, схватив жену за руку. Она удивленно уставилась на него. «Быстро, – продолжал он, – отошли рабочих домой, сейчас же!» – «Но…» – попробовала было возразить красавица-гречанка. «Никаких „но", – перебил он ее. – Скажи им все, что хочешь. Скажи, что у меня сегодня день рождения и я только что об этом вспомнил. Пусть идут празднуют. Только быстрее, быстрее!..»

Рабочие удалились.

«Принеси твою красную шаль!» – крикнул Шлиман и спустился в раскоп. Он работал ножом словно одержимый, не обращая внимания на огромные каменные глыбы, грозно нависшие над его головой.

В величайшей спешке, напрягая все силы, рискуя жизнью, ибо большая крепостная стена, которую я подкапывал, могла в любую минуту похоронить меня под собой, я с помощью большого ножа раскапывал клад. Вид всех этих предметов, каждый из которых обладал колоссальной ценностью, придавал мне смелость, и я не думал об опасности.

Тускло поблескивала слоновая кость, звенело золото…

Жена Шлимана держала шаль, наполнявшуюся постепенно сокровищами необычайной ценности. Сокровища царя Приама! Золотой клад одного из самых могущественных царей седой древности, окропленный кровью и слезами. Украшения, которые принадлежали людям, подобным богам. Сокровища, пролежавшие три тысячи лет в земле и извлеченные из-под стен семи исчезнувших царств на свет нового дня.

Шлиман ни минуты не сомневался в том, что нашел именно этот клад. И лишь незадолго до его смерти было доказано, что в пылу увлечения он допустил ошибку. Троя находилась вовсе не во втором и не в третьем слое снизу, а в шестом. И найденный Шлиманом клад принадлежал царю, жившему за тысячу лет до Приама9.

Таясь, словно воры, Шлиман и его жена осторожно перенесли сокровища в стоявшую неподалеку хижину. На грубый деревянный стол легла груда драгоценностей: диадемы и застежки, цепи и блюда, пуговицы, украшения, филигрань.

Можно предположить, что кто-либо из семьи Приама в спешке уложил сокровища в ларь, так и не успев вынуть из него ключ, и попытался их унести, но погиб на крепостной стене от руки врага или был настигнут пожаром. Брошенный им ларь был сразу же погребен под обломками стоявшей неподалеку дворцовой постройки и пеплом, образовавшими слой в пять-шесть футов10.

И вот фантазер Шлиман берет пару серег, ожерелье и надевает эти старинные, тысячелетние украшения на двадцатилетнюю гречанку – свою красавицу-жену. «Елена…» – шепчет он.

Но как поступить с кладом? Шлиман не сможет сохранить находку в тайне, слухи о ней все равно просочатся. С помощью родственников жены он весьма авантюристическим образом переправляет сокровища в Афины, а оттуда на родину. И когда по требованию турецкого посла его дом опечатывают, чиновники не находят ничего – золота и след простыл.

Можно ли назвать его вором? Законодательство Турции допускает различные толкования вопроса о принадлежности античных находок. Здесь царит произвол. Стоит ли удивляться тому, что человек, который ради осуществления заветной мечты перевернул всю свою жизнь, попытался спасти для себя – и тем самым для европейской науки – золотой клад?

Разве за 70 лет до этого Томас Брюс, седьмой граф Элджин (Элгин) и одиннадцатый граф Кинкардин, не поступил также?

Афины в те времена еще принадлежали Турции. В фирмане, полученном лордом Элджином, содержалась следующая фраза: «Никто не должен чинить ему препятствий, если он пожелает вывезти из Акрополя несколько каменных плит с надписями или фигурами». Элджин очень широко истолковал эту фразу: он отправил в Лондон 200 ящиков с архитектурными деталями Парфенона.

В течение нескольких лет продолжались споры о праве собственности на эти великолепные памятники греческого искусства. Лорду Элджину его коллекция стоила 74 240 фунтов. А когда в 1816 году специальная комиссия парламента признала целесообразным приобрести ее для Британского музея, лорду заплатили 35 000 фунтов, что не составило и половины ее стоимости11.

Найдя «сокровища царя Приама», Шлиман почувствовал, что достиг вершины жизни. Можно ли было после такого успеха рассчитывать на что-нибудь большее?

Глава 5

Маска Агамемнона

В области археологии Шлиман достиг трех вершин. «Сокровища царя Приама», о которых мы рассказали в предыдущей главе, стали первой. Второй суждено было стать царским погребениям в Микенах.

Одной из наиболее мрачных и одновременно самых возвышенных, полной темных страстей глав истории Греции является история Пелопидов из Микен, история возвращения и гибели Агамемнона12.

Девять лет стоял Агамемнон перед Троей. Эгисф использовал это время:

Тою порою, как билися мы на полях Илионских,Он в безопасном углу многоконного града АргосаСердце жены Агамемнона лестью опутывал хитрой…[6]Эгисф поставил часового, который должен был предупредить его о возвращении супруга Клитемнестры, и окружил себя вооруженными приспешниками. Потом он пригласил Агамемнона на пир, но, «преступные козни замыслив», убил его, «подобно тому, как быков убивают за жвачкой». Не спасся и никто из спутников Агамемнона, ни один из тех, кто прибыл вместе с ним.

Прошли долгие восемь лет, прежде чем Орест, сын Агамемнона, отомстил за отца, расправившись с Клитемнестрой, своей матерью, и Эгисфом-убийцей.

Эти события вдохновляли многих драматургов. Агамемнону посвящена самая выдающаяся трагедия Эсхила[7]. Французский писатель Жан Поль Сартр написал драму об Оресте[8]. Память о «царе среди мужей», одном из самых могущественных и богатых правителей, владыке Пелопоннеса, никогда не угасала.

Но Микены были не только кровавыми. Троя, судя по описаниям Гомера, слыла очень богатым городом. Микены же были еще богаче: Гомер везде называет этот город «злато-обильным». Околдованный «сокровищами царя Приама», Шлиман принялся за поиски нового клада и – кто бы мог себе такое представить? – нашел его!

Микены находятся на полпути между Аргосом и Коринфским перешейком. Если взглянуть на эту бывшую царскую резиденцию с запада, прежде всего бросаются в глаза сплошные развалины. Это остатки огромных стен, позади которых вначале отлого, а затем все более круто вздымается гора Эвбея с часовней Илии-пророка.

Примерно около 170 года н. э. здесь побывал Павсаний[9]. Он описал все, что ему довелось увидеть, – безусловно, больше того, что смог увидеть Шлиман.

В одном задача археолога отличалась здесь от той, которую приходилось решать в Трое: Микены не требовалось искать, их месторасположение угадывалось совершенно отчетливо. Правда, развалины покрывала пыль тысячелетий, и там, где некогда ступали цари, ныне мирно паслись овцы. Тем не менее эти руины, немые свидетели былого могущества, роскоши и великолепия, все-таки существовали.

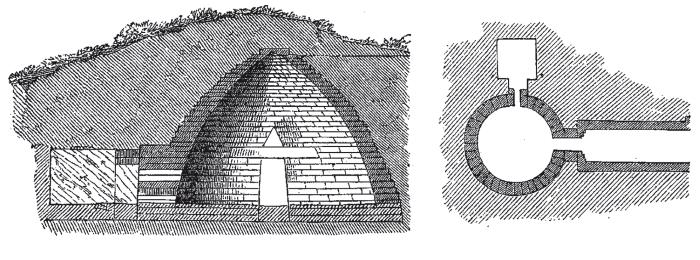

Главный вход во дворец, так называемые Львиные ворота, перед которыми в изумлении застывали все, кому довелось их увидеть, был открыт всем взорам, как и «сокровищницы» (в свое время их принимали за печи для выпечки хлеба), в том числе самая знаменитая из них – «Сокровищница Атрея», первого Пелопида, отца Агамемнона. Это было подземное куполообразное помещение высотой более 13 метров, своды которого сложили из циклопических камней, связанных друг с другом лишь силой собственной тяжести.

Некоторые античные писатели считали, что именно здесь, в этом районе, находится гробница Агамемнона и его друзей, убитых вместе с ним. Местоположение города вопросов не вызывало, чего нельзя сказать о гробнице.

Найти Трою наперекор всем ученым Шлиману помог Гомер. На сей же раз Шлиман опирался на одно место из Павсания, которое считал неверно переведенным и интерпретированным. По общему мнению (два крупнейших авторитета – англичанин Додуэлл и немец Курциус – придерживались именно его), Павсаний относил гробницу Агамемнона за кольцо крепостного вала. Шлиман же доказывал, что она находится внутри кольца. Подобное убеждение, опять-таки не столько научно обоснованное, сколько подкрепленное неколебимой верой в письменные свидетельства древних авторов, он высказал впервые еще в своей книге об Итаке. Впрочем, это не столь важно. Важно то, что раскопки подтвердили его правоту.

Я приступил к этой большой работе 7 августа 1876 года вместе с 63 рабочими… Начиная с 19 августа в моем распоряжении находились в среднем 125 человек и четыре телеги, и мне удалось добиться неплохих результатов.

Итак, первым, что он обнаружил, не считая бесчисленного множества ваз, оказался какой-то круг, образованный двойным кольцом вертикально поставленных камней. Ничтоже сумняшеся, Шлиман решил, что раскопал микенскую агору. Странный каменный круг он принял за скамью, на которой восседали отцы города во время совещаний и судебных заседаний, – ту самую скамью, на которой в «Электре» Еврипида стоял вестник, призывавший народ на агору.

Последнее пристанище царей: разрез и план «Сокровищницы Атрея» в Микенах на холме Панагица.

И когда Шлиман у того же Павсания обнаружил еще одно упоминание об агоре: «Здесь собирались они на свои собрания, на том месте, где покоился прах героя», то с маниакальной убежденностью, приведшей его через шесть городов к «сокровищам царя Приама», уверовал, что стоит на могиле Агамемнона.

Затем он обнаружил девять гробниц. Пять из них представляли собой шахты-могилы и находились внутри крепости. Остальные четыре, с великолепно сохранившимися рельефами, относящиеся к следующему веку, имели куполообразную форму и располагались вне крепостных стен. Теперь у Шлимана пропали последние сомнения. Присущая исследователям осторожность ему изменила, и он записал:

Действительно, я нисколько не сомневаюсь, что мне удалось найти те самые гробницы, о которых Павсаний пишет, что в них похоронены Атрей, царь эллинов Агамемнон, его возница Эвримедон, Кассандра и их спутники.

Между тем работа у «сокровищницы» возле Львиных ворот продвигалась медленно: почва была тверда как камень. Но и здесь Шлиманом руководила все та же уверенность маньяка:

Я убежден в правильности легенд, согласно которым в этих таинственных постройках хранились сокровища царей.

И уже первые находки, сделанные среди мусора, который пришлось отгребать в сторону, для того чтобы отыскать вход, намного превзошли своим изяществом, красотой и качеством материала все обнаруженное Шлиманом в Трое. Обломки фризов, расписные вазы, терракотовые статуэтки Геры, формы для отливки украшений («Эти украшения, вероятно, изготавливались из золота и серебра», – тут же заключил кладоискатель), глазурованные украшения из глины, стеклянные бусы, геммы…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Из элегии «Помпея и Геркуланум». Перевод Д. Бродского.

2

Короля Неаполя и Сицилии, объединенных в Королевство обеих Сицилий в 1816 году, после Венского конгресса.

3

Филодем (Гадарский, ок. 110 г. до н. э. – ок. 40 или 35 г. до н. э.) – древнегреческий философ-эпикуреец и поэт, жил в Риме и в Геркулануме.

4

«Арканджело» значит по-итальянски «архангел».

5

Перевод В. Вересаева.

6

«Одиссея», песнь третья. Перевод В. А. Жуковского.

7

Речь идет о трагедии «Агамемнон», входящей в тетралогию «Орестея», повествующую также о судьбе Ореста.

8

«Мухи».

9

Павсаний (II век н. э.) – древнегреческий писатель и географ, автор обстоятельного «Описания Эллады».

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов