скачать книгу бесплатно

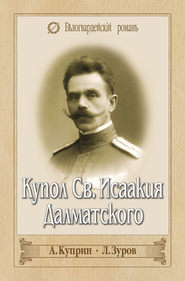

Купол Св. Исаакия Далматского (сборник)

Леонид Федорович Зуров

Александр Иванович Куприн

Белогвардейский роман

Издательство «Вече» представляет новую серию художественной прозы «Белогвардейский роман», объединившую произведения авторов, которые в подавляющем большинстве принимали участие в Гражданской войне 1917–1922 гг. на стороне Белого движения.

В данную книгу включена повесть «Купол Св. Исаакия Далматского» Александра Ивановича Куприна, снискавшего себе литературную славу еще задолго до 1917 года. Повесть явилась отражением «гатчинского» периода жизни и творчества знаменитого писателя, в основе повести лежат автобиографические сюжеты, которые Александр Иванович черпал из богатой событиями жизни Северо-западной армии.

Если же попытаться охарактеризовать тему прозаических произведений Леонида Федоровича Зурова одной строчкой, то, без сомнения, можно утверждать, что все его книги – это прежде всего признание в любви к родному краю. В книгу вошли лучшие произведения писателя – повести «Кадет», «Поле» и роман «Древний путь».

Александр Куприн, Леонид Зуров

Купол Св. Исаакия Далматского

Сборник

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

* * *

Барды Северо-запада

Нет, наверное, особой нужды представлять русского классика Александра Ивановича Куприна, снискавшего себе литературную славу еще задолго до 1917 года, но впоследствии много издававшегося в СССР и не утратившего до сей поры любви и интереса современного читателя. Стоит лишь сказать несколько слов о позднем, «гатчинском» периоде жизни и творчества знаменитого писателя, результатом которого и явилась повесть «Купол Св. Исаакия Далматского».

В этом городе Куприн жил еще с 1910 года и по праву считал его своим во всех отношениях. Гатчинская старина и некоторая удаленность от суетной столичной жизни немало способствовали литературным упражнениям писателя, и порой в размеренности гатчинской жизни у него возникала прекрасная возможность предаваться раздумьям о смысле бытия и собственном предназначении. Казалось, жизнь вне веков, навсегда застывшая в этом музее под открытым небом, не сулит особенных перемен, но грянула Февральская, а затем и Октябрьская революции, и все в стране вмиг оказалось поставленным с ног на голову.

Перемены к худшему очень скоро коснулись и лично Александра Ивановича. В 1918 году, через полгода после захвата власти большевиками, он был арестован ЧК и препровожден под конвоем в петроградскую тюрьму. Причины тому у большевиков были, и немалые. До революции писатель был известен своими крайне правыми убеждениями, которые, не скрываясь, высказывал как в личной переписке, так и в литературных кругах, тем самым невольно наживая себе не столько литературных оппонентов, сколько злопамятных и опасных врагов, ждущих своего часа, дабы расплатиться с ним. Мало кто мог предвидеть, что час расплаты настанет так скоро.

После падения Временного правительства вопрос об аресте писателя, похоже, становился лишь делом времени. Когда в тюрьму позвонила жена писателя, чтобы осведомиться, как чувствует себя арестованный супруг, комендант не без едкости отвечал ей, что арестованный Куприн уже «расстрелян к чертовой матери!». Можно легко представить себе состояние бедной женщины, услышавшей подобное из официальных, но безответственных уст тюремщика. В ранние годы советской власти, впрочем, порой допускались некоторые отхождения от строгого распорядка содержания заключенных. В тот же вечер, наведавшись в камеру к Куприну, комендант предложил ему сделать жене заказ на передачу нужных ему в заключении вещей, разрешив среди прочего передать даже вино. Куприн заказал 3–4 бутылки красного вина. Комендант едко, насколько мог, полюбопытствовал у собеседника: «А рябчиков с ананасами не желаете ли?» Куприн понял, что над ним издеваются, и замолчал.

Однако вскоре ситуация переменилась, и Куприн был выпущен на свободу. Когда 16 октября 1919 года части Северо-западной армии под общим командованием Николая Николаевича Юденича вошли в Гатчину, в городе был установлен порядок, и на короткое время на всей ее территории вновь стали действовать российские законы. Куприна, как обер-офицера запаса императорской армии, призвали на военную службу и после непродолжительной беседы поручили редактировать армейскую газету. Писатель охотно взялся за знакомое дело, но редакторство его оказалось недолгим. Через две недели части добровольцев 1-го стрелкового корпуса под командованием графа фон дер Палена под натиском большевистских сил отступили, и редакция «Приневского края» переехала в Нарву, а Куприн с семьей отправился в Ивангород.

Было начало ноября 1919 года, и писателю становилось все более очевидным, что дни Северо-западной армии были почти сочтены. Противоречия в рядах высшего командования армии, предательская политика бывших союзников по Антанте, далеко недружественные поступки «независимых» карликовых прибалтийских стран, что совсем не прочь были нанести удар в спину отступавшим добровольческим частям, – все это не способствовало успеху русского воинства. Будучи неплохо осведомленным о сопутствующих несчастьях добровольцев, штаб большевистской армии уже вовсю занимался разработкой решающего наступления на Нарву, задействовав в разработке плана бывших офицеров Генерального штаба.

Для добровольцев Северо-западной армии начиналась эпоха «бега», когда ни один город на территории бывшей Российской империи уже не мог гарантировать им покоя и убежища. Косвенно это касалось и Куприна, хоть и не принимавшего участия в боевых действиях, но работавшего в «белогвардейской» прессе. Куприны ненадолго задержались в Ивангороде, отправившись оттуда в Ревель, где обосновались и где сам Александр Иванович Куприн некоторое время работал в газете «Свобода России».

Впрочем, и этот переезд оказался коротким, и вскоре путь Куприных лежал в географически далекий от российского северо-запада Париж. Именно там находился тогда культурный и интеллектуальный центр первой волны русской эмиграции. Парижская жизнь на какое-то время увлекла его, а за этим началась невероятная ностальгия по родным берегам. Быстро пришло осознание ненужности и отсутствия перспектив, о многом передумал Александр Иванович под парижскими небесами и о многом сожалел.

Силы Куприна подтачивал и развившийся недуг, и вскоре писатель почувствовал, что с неизбежным концом своим был готов примириться лишь при одном условии, что отойти в вечность доведется ему на родной стороне. В 1937 году после переговоров с представителями советского посольства, посредниками между ним и советским правительством, Куприн получил гарантии, что за свое краткое сотрудничество с белыми на родине его не расстреляют, и вскоре состоялся его переезд в сопровождении жены и дочери.

В 1938 году Куприна не стало. Нужно сказать, в Нарве, находящейся ныне на территории Эстонии, на месте братского кладбища воинов Северо-западной армии генерала Н. Н. Юденича 26 октября 2003 года была установлена мемориальная доска в память русского писателя и офицера Северо-западной армии А. И. Куприна. Более чем лаконичная надпись на небольшой гранитной плите содержит четыре цифры, одно слово и одну букву-инициал: «1919. Куприн А.» Как известно, в декабре того далекого и тревожного года вышел первый нарвский номер газеты «Приневский край», который редактировал Куприн. Это была военно-осведомительная, литературная и политическая газета. Просуществовало сие издание до пятидесятых годов прошлого века, а Куприн был одним из первых редакторов ее раннего, «гатчинского» периода.

Если говорить о повести «Купол Св. Исаакия Далматского», то, по существу, ее трудно назвать строго художественной, ибо в основе повести лежат автобиографические сюжеты, которые Александр Иванович черпал из богатой событиями жизни Северо-западной армии. Едва ли когда Куприн помышлял и отрекаться от своего произведения или даже сожалеть о том, что на его страницах он создал столько притягательных образов русских офицеров и своих сослуживцев, живописал дни и дела добровольческого движения. Так и вошла, наряду с другими произведениями классика, его повесть в золотой фонд малой русской прозы первой четверти XX века. И была признана, как был повсеместно признан сам Александр Иванович Куприн, еще при жизни снискавший себе титул «классика».

Служба Куприна в 1919 году в Северо-западной армии не столкнула писателя с его молодым современником, которому вскоре было суждено стать одним из ярких прозаиков русской эмиграции. Это о нем уже иной классик литературы, Иван Алексеевич Бунин, по обыкновению скупой на похвалу, говорил: «Подлинный, настоящий художественный талант, – именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает…» Княгиня Зинаида Шаховская, долговременный главный редактор парижской газеты «Русская мысль», вторила Бунину в своих воспоминаниях: «Леню Зурова все любили. Да и трудно было его не любить. На Монпарнасе Леонид Зуров предстал как добрый русский молодец: высокий, румяный, сероглазый, русый, как бы прямо вступивший из древнего Пскова на парижский асфальт. Говорил он спокойно и доброжелательно, в литературных склоках и интригах не участвовал… шел своей дорогой».

Зуров Леонид Федорович, писатель, реставратор, археолог, этнограф, родился в городе Остров 18 апреля 1902 года по старому стилю. После октябрьского переворота 1917 года юному Лене Зурову довелось стать участником ярославского восстания против большевиков, где он впервые, наравне со взрослыми, оказался лицом к лицу с тем безжалостным вихрем событий, который впоследствии стали именовать Гражданской войной. Претерпев немало лишений, промыкавшись по чужим углам и лично столкнувшись с небывалой жестокостью большевиков в отношении мирного населения, Зуров, оказавшись на северо-западе России, поступил добровольцем в отряд Светлейшего князя Анатолия Павловича Ливена. В боях он был дважды ранен во время наступления на Петроград. В конце 1919 года, как и большинство русских добровольцев, Леонид Зуров был интернирован в Эстонии, где перенес сыпной тиф. В начале 1920-х годов жажда знаний и практическая необходимость получать образование подтолкнули его на переезд в Прагу, однако вскоре он предпочел вернуться в Латвию. Там, в Риге, Зуров работал грузчиком и маляром. В промежутке между работами он начал серьезно заниматься литературным творчеством и даже некоторое время выполнял секретарские обязанности в ежедневной рижской газете, выходившей на русском языке под названием «Сегодня». Его пробные прозаические работы были впервые напечатаны в рижской газете «Перезвоны» в 1927 году. Первые книги Зурова, вышедшие в Латвии, в издательстве «Саламандра», – это повесть «Кадет» и несколько рассказов, тематически очень разных, от эпизодов Гражданской войны до строго исторических повествований о петровском времени, и повесть «Отчина», с красивой авторской графикой. Идея «Отчины» возникла в результате работы Зурова в архиве Псково-Печерского монастыря, находившегося в те дни на территории Эстонской республики. Содержание этой книги уводит нас в стародавние времена, одновременно повествуя об истории обители и Псковской земли в годы Ливонской войны и известном походе Ивана Грозного на Псков. Спустя несколько лет Леонид Зуров решает возвратиться к теме своей малой родины, городу Остров, и именно ему посвятить свой роман «Древний путь», вышедший в Париже в 1934 году. В нем автор бесхитростно рисует жизнь города и его окрестностей в 1917–1918 годах. Следом за романом, на протяжении почти двадцати лет, Зуров работает над новыми книгами и издает повести «Поле» (1938) и книгу для юношества «Марьянка», увидевшую свет в 1958 году. Если попытаться охарактеризовать тему прозаических произведений Леонида Федоровича Зурова одной строчкой, то, без сомнения, можно утверждать, что все его книги – это прежде всего признание в любви к родному краю. Стихийное движение огромных масс людей, образы русской смуты, воссозданные Зуровым-прозаиком, отдельно стоящая тема человека, увлеченного бурей Гражданской войны и лихолетья, и в этом сумбуре жизни пытающегося сохранить высшие нравственные начала и следовать апостольским заповедям, – вот, пожалуй, то главное, что красной нитью проходит через все его творчество. Образ покинутой автором России, пошедшей «древним путем» Христа, распятой и погребаемой, является центральным и главным в большинстве книг писателя.

Жить литературным трудом было трудно во все времена. Не была исключением и парижская жизнь Зурова. И вот, казалось, удача улыбнулась ему. С ноября 1929 года он стал личным секретарем И. А. Бунина и остался в доме Буниных на долгие десятилетия. После кончины Ивана Алексеевича и его жены, Веры Николаевны, Леонид Федорович Зуров стал наследником литературного архива писателя и посредником в переговорах об издании бунинских книг. Лавры подмастерья именитого классика не казались Зурову главным достижением его жизни. Пытливая и увлекающаяся натура русского человека вновь позвала его в путь, и в 1930-х годах Леонид Федорович совершил ряд археологическо-этнографических поездок по русским районам Прибалтики, а после занимался реставрацией Никольской надвратной церкви и звонницы в древнем Псково-Печерском монастыре. В предвоенные годы, до Второй мировой войны, он даже занимал пост председателя Союза молодых писателей в Париже. Тогда же печатался в журналах «Иллюстрированная Россия», «Современные записки» и в газете «Последние новости». В послевоенные годы Зуров публикуется в журнале «Новоселье» и нью-йоркском «Новом журнале». Лучшие рассказы Зурова 1930-х годов и послевоенного десятилетия вошли в его книгу «Марьянка». Долгие годы Зуров работал над большим романом о днях октябрьского переворота «Зимний дворец», впрочем так и оставшимся незаконченным. В зрелые годы Леонид Федорович Зуров совершил и поездку в Шотландию, где провел исследовательскую работу по поиску и подбору материалов о шотландской ветви предков М. Ю. Лермонтова. На приглашение из СССР от Союза писателей приехать в Советскую Россию Зуров ответил отказом, считая, что вернуться ему пока не настало время. Писатель верил и ждал перемен, будучи убежден, что освобождение его страны от многолетнего наваждения «придет вследствие религиозно-духовного возрождения нашего народа, придет изнутри, и этот процесс возрождения потребует значительного количества времени». Леонид Федорович Зуров скончался в Париже 10 сентября 1971 года и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

О. Г. Гончаренко

Купол Св. Исаакия Далматского

I. Добрая осень

Осень 1919 года была очень хороша на севере России. Особенно глубоко и сладко-грустно чувствовалась ее прохладная прелесть в скромной тишине патриархальной Гатчины. Здесь каждая улица обсажена двумя рядами старых густых берез, а длинная тенистая Баговутовская улица, пролегающая через весь посад, даже четырьмя.

Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белостволых берез благоухает, как крепкое старое драгоценное вино.

Урожай был обилен в этом году по всей России. (Чудесен он был и в 20-м году. Мне непостижимо, как это не хватило остатков хлеба на 21-й год – год ужасного голода.) Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной толстой упругой грачовской моркови и крупного белого ребристого чеснока – этого верного противоцинготного средства. Оставались неубранными лишь слабенькие запоздалые корешки моркови, которых я не трогал, дожидаясь, пока они нальются и потолстеют.

Весь мой огород был размером в 250 квадратных сажен, но по совести могу сказать, потрудился я над ним весьма усердно, даже, пожалуй, сверх сил.

Зимой ходил с салазками и совочком – подбирал навоз. Мало толку было в этом жалком, сухом навозе – его даже воробьи не клевали. Помню, однажды, когда я этим занимался, проходила мимо зловредная старушенция, остановилась, поглядела и зашипела на меня: «Попили нашей кровушки. Будя». (Экий идиотский лозунг выбросила революция.) Собирал я очень тщательно зимою золу и пепел из печек. Достал всякими правдами и неправдами несколько горстей суперфосфата и сушеной бычьей крови. Пережигал под плитой всякие косточки и толок их в порошок. Лазил на городскую колокольню и набрал там мешок голубиного помета (сами-то голуби давно покинули наш посад, вместе с воронами, галками и мышами, не находя в нем для себя пропитания).

Тогда все, кто могли, занимались огородным хозяйством, а те, кто не могли, воровали овощи у соседей.

Труднее всего было приготовить землю под гряды. Мне помог милый Фома Хамилейнен из Пижмы. Он мне вспахал и взборонил землю. Я за это подарил ему довольно новую фрачную пару (что мог сделать мой честный, добрый чухонец с этой дурацкой одеждой?) и собственноручно выкопал для него из грунта 12 шестилетних яблонь. Я их купил три года тому назад в питомнике Регеля – Кесельринга. Сам посадил с любовью и ухаживал за ними с нежностью. Раньше, щадя их детский возраст, я им не давал цвести, обрывал цветения, но в этом году думал разрешить им первую роскошь и радость материнства, оставив по две-три яблочных завязи на каждой. Очень жалко было расставаться с яблоньками, но трезвый будничный картофель настоятельно требовал для себя широкого места.

И ведь, как на грех, на соблазн, выдалась такая теплая, такая чудесная осень! На оставшихся у меня по границе огорода шести яблоньках-десятилетках, поздних сортов, плоды никогда еще не дозревали: их мы срывали перед морозами, закутывали в бумагу и прятали в шкаф до Рождества.

Теперь же на всех шести налились и поспели такие полные, крепкие, нарядные, безупречные яблоки, что хоть прямо на выставку.

А цветов в этом году мне так и не довелось посадить. Побывал раннею весною в двадцати присутственных местах Гатчины и Петрограда на предмет получения разрешения на отпуск мне семян из социализированного магазина, потратил уйму денег, времени и нервов на проезды и хлопоты, ничего не смог добиться и с озлоблением плюнул.

Простите, что я так долго остановился на этом скучном предмете и отрываюсь от него с трудом. Мне совсем не жалко погибшей для меня безвозвратно в России собственности: дома, земли, обстановки, мебели, ковров, пианино, библиотеки, картин, уюта и прочих мелочей. Еще в ту пору я понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой ценностью простого ржаного хлеба. Без малейшего чувства сожаления следил я за тем, как исчезали в руках мешочников зеркала, меха, портьеры, одеяла, диваны, шкафы, часы и прочая рухлядь. Деньги тогда даже не стоили той скверной бумаги, на которой они печатались.

Но, по правде говоря, я бы очень хотел, чтобы в будущей, спокойной и здоровой России был воздвигнут скромный общественный монумент не кому иному, как «мешочнику». В пору пайковых жмыхов и пайковой клюквы это он, мешочник, провозил через громадные расстояния пищевые продукты, вися на вагонных площадках, оседлывая буфера или распластавшись на крыше теплушки; всегда под угрозой ограбления или расстрела. Конечно, не ему, а времени было суждено поправить хоть немного экономический кризис. Но кто же из великомучеников того времени не знает из горького опыта, как дорог и решителен для умирающей жизни был тогда месяц, неделя, день, порою даже час подтопки организма временной сытностью, отдыха. Я мог бы назвать много драгоценных для нашей родины людей, чье нынешнее существование обязано тяжкой предприимчивой жадности мешочника. Памятник ему!

Повторяю, мне не жаль собственности. Но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника «Виктория» и парниковые дыни-канталупы «Женни Линд» – вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь. Здесь была прелесть чистого, простого чудесного творчества. Какая радость устлать лучинную коробку липовым листом, уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, опять перестлать листьями, опять уложить ряд и весь этот пышный, темно-красный душистый дар земли отослать в подарок соседу! Какая невинная радость – точно материнская.

Так, впрочем, бывало раньше. К середине 19-го года мы все, обыватели, незаметно впадали в тихое равнодушие, в усталую сонливость. Умирали не от голода, а от постоянного недоедания. Смотришь, бывало, в трамвае примостился в уголке утлый преждевременный старичок и тихо заснул с покорной улыбкой на иссохших губах. Станция. Время выходить. Подходит к нему кондукторша, а он мертв. Так мы и засыпали на полпути у стен домов, на скамеечках в скверах.

Как я проклинал тогда этот корнеплод, этот чертов клубень – картофель. Бывало, нароешь его целое ведро и отнесешь для просушки на чердак. А потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком вздувается огромная гуля: нервы никуда не годятся.

Пропало удовольствие еды. Стало все равно, что есть: лишь бы не царапало язык и не втыкалось занозами в небо и десны. Всеобщее ослабление организмов дошло до того, что люди непроизвольно переставали владеть своими физическими отправлениями. Всякая сопротивляемость, гордость, смех и улыбка – совсем исчезли. В 18-м году еще держались малые ячейки, спаянные дружбой, доверием, взаимной поддержкой и заботой, но теперь и они распадались.

Днем гатчинские улицы бывали совершенно пусты: точно всеобщий мор пронесся по городу. А ночи были страшны. Лежишь без сна. Тишина и темнота, как в могиле. И вдруг одиночный выстрел. Кто стрелял? Не солдат ли, соскучившись на посту, поставил прицел и пальнул в далекое еле освещенное окошко? Или раздадутся подряд пять отдаленных глухих залпов, а затем минутка молчания и снова пять уже одиночных, слабых выстрелов. Кого расстреляли?

Так отходили мы в предсмертную летаргию. Победоносное наступление С[еверо]-з[ападной] армии было подобно для нас разряду электрической машины. Оно гальванизировало человеческие полутрупы в Петербурге, во всех его пригородах и дачных поселках. Пробудившиеся сердца загорелись сладкими надеждами и радостными упованиями. Тела окрепли, и души вновь обрели энергию и упругость. Я до сих пор не устаю спрашивать об этом петербуржцев того времени. Все они, все без исключения, говорят о том восторге, с которым они ждали наступления белых на столицу. Не было дома, где бы не молились за освободителей и где бы не держали в запасе кирпичи, кипяток и керосин на головы поработителям. А если говорят противное, то говорят сознательную, святую партийную ложь.

II. Красная Армия

Мы все были до смешного не осведомлены о внешних событиях; не только мы, уединенные гатчинцы, но и жители Петербурга. В советских газетах нельзя было выудить ни словечка правды. Ничего мы не знали ни об Алексееве, ни о Корнилове, ни об операциях Деникина, ни о Колчаке. Помню, кто-то принес весть о взятии Харькова и Курска, но этому не поверили. Слышали порою с севера далекую орудийную пальбу. Нас уверяли, что это флот занимается учебной стрельбой. В мае канонада раздавалась с северо-запада и стала гораздо явственнее. Но тогда некого было спрашивать, да и было лень. Только полгода спустя, в октябре, я узнал, что это шло первое (неудачное) наступление С.-з. армии на Красную Горку. Впрочем, в том же мае мне рассказывал один чухонец из Волосова следующее: к ним в деревню приехали однажды верховые люди в военной форме, с офицерскими погонами. Попросили дать молока, перед едой перекрестились на красный угол, а когда закусили, то отблагодарили хозяев белым хлебом, ломтем сала и очень щедро – деньгами. А садясь на коней, сказали: «Ждите нас опять. Когда приедем, то сшибем большевиков, и жизнь будет, как прежде».

Я, помню, спросил недоверчиво:

– Почем знать, может быть, это были большевицкие шпионы? Они теперь повсюду нюхают.

– Не снай. Може пионы, може, равда белые, – сказал чухонец.

Жить было страшно и скучно, но страх и скука были тупые, коровьи. На заборах висели правительственные плакаты, извещавшие: «Ввиду того, что в тылу Р.С.Ф.С.Р. имеются сторонники капитализма, наемники Антанты и другая белогвардейская сволочь, ведущая буржуазную пропаганду, – вменяется в обязанность всякому коммунисту: усмотрев где-либо попытку опозорения советской власти и призыв к возмущению против нее, – расправляться с виновными немедленно на месте, не обращаясь к суду». Случаи такой расправы бывали, но, надо сказать правду, – редко. Но томили беспрестанные обыски и беспричинные аресты. Мысленно смерти никто не боялся. Тогда, мне кажется, довольно было поглубже и порешительнее затаить дыхание, и готов. Пугали больше всего мучения в подвале, в ежеминутном ожидании казни.

Поэтому старались мы сидеть в своих норах тихо, как мыши, чующие близость голодного кота. Высовывали на минуту носы, понюхать воздух, и опять прятались.

Но уже в конце ноября началось в Красной Армии и среди красного начальства какое-то беспокойное шевеление.

Приехал неожиданно эшелон полка, набранного в Вятке, и остановился за чертой посада в деревянных бараках. Все они были, как на подбор, такие же долговязые и плотные, такие же веселые и светло-рыжие, с белыми ресницами, как Шаляпин. Ладные сытые молодцы. Не знаю, по какой причине, им разрешили взять с собою по два или по три пуда муки, которую они в Гатчине охотно меняли на вещи. Мы пошли в их становище. Там было уже много народу. Меня тронуло, с каким участием расспрашивали они исхудавших, обносившихся, сморщенных жителей. Как сочувственно покачивали они головами, выразительно посвистывали на мотив: «Вот так фу-унт!» – и, сплюнув, говорили:

– Ах вы бедные, бедные. До чего вас довели. Нешто так можно?

Потом их куда-то увезли. Но эти «вятские, ребята хватские» не пропали. Во второй половине октября они почти все вернулись в Гатчину, в рядах Белой Армии, в которую они перешли дружно, всем составом, где-то под Псковом. И дрались они лихо.

Вскоре после их отхода Гатчина вдруг переполнилась нагнанной откуда-то толпой отрепанных до последней степени, жалких, изможденных, бледных красноармейских солдат. По-видимому, у них не было никакого начальства, и о дисциплине они никогда не слыхали. Они тотчас же расползлись по городу, в тщетных поисках какой-нибудь пищи. Они просили милостыни, подбирали на огородах оставшуюся склизкую капустную хряпу и случайно забытые картофелины, продавали шейные кресты и нижние рубахи, заглядывали в давно опустелые помойные ямы. Были все они крайне удручены, запуганы и точно больны: вероятно, таким их душевным состоянием объяснялось то, что они не прибегали тогда к грабежу и насилию.

Недолго прожили они в Гатчине. Дня три. В одно ясное, прохладное утро кто-то собрал их в бесформенную группу, очень слабо напоминавшую своим видом походную колонну, и погнал дальше по Варшавскому шоссе.

Я видел это позорное зрелище, и мне хотелось плакать от злобы, жалости и бессилия: ведь как-никак, а все-таки это была русская армия. Ведь «всякий воин должен понимать свой маневр», а эти русские разнесчастные обманутые Иваны – понимали ли они хоть слабо, во имя чего их гнали на бойню?

Не оркестр шел впереди, не всадник красовался на серой лошади и не знамя в футляре покачивало золотым острием высоко над рядами. Впереди тащилась походная кухня, разогретая на полный ход. Густой дым валил из ее трубы прямо назад и стлался низко над вооруженной ватагой, дразня ее запахом вареной капусты. О, зловещий символ!

И что это была за фантастическая, ужасная, кошмарная толпа! Согбенные старики и желтолицые чахоточные мальчуганы, хромые, в болячках, горбатые, безносые, не мывшиеся годами, в грязных тряпках, в ватных кофтах и жалких кацавейках, одна нога босиком, другая в галоше, всюду дыры и прорехи, ружья вверх и вниз штыками и иные волочатся штыками по земле. Уж не в Вяземской ли лавре собралось это войско, которое проходило мимо нас с поднятыми носами и жадно раздувавшимися ноздрями?

На другой день мы снова услышали канонаду, на этот раз яснее, ближе и в новом направлении. Очевидно, теперь морская эскадра для своей учебной стрельбы переместилась на юго-запад от Гатчины. Но как будто в этом направлении нет моря?

К полудню этого же дня странная суматоха, какая-то загадочная беготня, тревожная возня началась во всегда пустых, безлюдных улицах Гатчины. Невиданные доселе, совсем незнакомые люди таскали взад и вперед сундуки, узлы, корзинки, чемоданы. Наехали в город окрестные мужики на пустых телегах. Бежали опрометью по мостовой какие-то испуганные рабы с вязанками соломы и с веревочными бунтами на плечах. Очевидно, кто-то переезжал или уезжал. Мне было неинтересно кто.

Но вечером мне понадобилось выйти из дома. На Соборной улице я встретился с одним чудаком. Он всегда рекомендовался густым басом, оттопыривая вбок локоть для рукопожатия и напруживая по-бычьи шею: учитель народной средней школы. Фамилии его я не знал. Он был, в сущности, неплохой малый, хотя и пил вежеталь, большими флаконами, каждый в одно дыхание.

Он подошел ко мне.

– Знаете, что случилось? Все советские выезжают нынче ночью спешно в Петроград.

– Почему?

– Кто их знает? Паника. Пойдемте посмотрим.

На проспекте Павла I, на Михайловской и Бомбардирской улицах густо стояли груженые возы. Чего на них не было: кровати, перины, диваны, кресла, комоды, клетка с попугаем, граммофоны, цветочные горшки, детские коляски. А из домов выносили все новые и новые предметы домашнего обихода.

– Бегут! – сказал учитель. – Кстати, нет ли у вас одеколонцу Ралле, вспрыснуть счастливый отъезд?

– К сожалению, нету. Но как вы думаете, сколько же в Гатчине проживало большевиков? Смотрите – целый скифский обоз.

Учитель подумал.

– По моему статистическому расчету, включая челядь, жен, наложниц и детей, а также местных добровольцев и осведомителей – не менее четырехсот.

– Колеса сцеплялись, слышалось щелканье кнута, женские крики, лай собак, ругань, детский плач. Пахло сеном, дегтем и лошадиной мочой. Темнело. Я ушел.

Но еще долго ночью, лежа в постели, я слышал, как по избитому шоссе тарахтели далекие телеги.

III. Смерть и радость

На другой день, в прекрасное золотое с лазурью, холодное и ароматное утро, Гатчина проснулась тревожная, боязливая и любопытная. Пошли из дома в дом слухи… Говорили, что вчера была в ударном порядке сплавлена в Петербург только лишняя мелочь. Ответственные остались на местах. Совдеп и ЧК защищены пулеметами, а вход в них для публики закрыт. Однако советские автомобили всегда держатся наготове.

Говорили, что из Петербурга пришел приказ: в случае окончательного отступления из Гатчины взорвать в ней бомбами дворец, собор, оба вокзала и все казенные здания.

Уверяли, что в Гатчину спешит из Петербурга красная тяжелая артиллерия (и эта весть оказалась верной). Но болтали и много глупостей. Выдумали шведов и англичан, уже разрушивших Кронштадт и теперь делающих высадку на Петербургской стороне. И так далее.

Пушечные выстрелы доносились теперь с юга, откуда-то из Преображенской или даже с Сиверской. Они стали так ясны, четки и выпуклы, что казалось, будто стреляют в десяти, в пяти верстах.

За последние четыре года я как-то случайно сошелся, а потом и подружился с одним из постоянных гатчинских отшельников. Это был когда-то властный и суровый редактор очень влиятельного большого журнала. Теперь он проживал стариком на покое в гатчинской тишине и зелени; заметно присмирел и потеплел, да, в сущности, и в свою боевую пору он только носил постоянную маску строгости, а на самом деле был добрейшим человеком, только этого журнальные люди не умели раскусить. Он мне давал читать свои переводы древних писателей и особенно пленил меня Лукианом, Эпиктетом и Марком Аврелием. Он не скучал со мной, а для меня беседы с ним были всегда занимательны и поучительны. Что же? Почему так стыдно человеку признаться в том, что он всегда, даже до глубокой старости, рад пополнять недостаток знания?

Я узнал также, что С., весьма скупой на комплименты и душевные излияния, относился ко мне с большим доверием – узнал, однако, по очень печальному и тяжелому поводу и, конечно, не от него.

Два его сына – Николай и Никита – оба ушли на Великую войну. Первый, как кадровый офицер в самом начале войны, второй – охотником в конце 1916 года. Оба погибли: один от тяжелого ранения, другой от тифа, через малый промежуток времени.

В одном из первых месяцев 1917 года я получил письмо от человека, которого я не знал лично. Он был товарищем Никиты дважды: по гатчинскому реальному училищу и потом по артиллерийскому дивизиону. Меня-то он, конечно, знал. В маленьком провинциальном посаде я весь был на юру, вместе с моими собаками, лошадью, медведем, обезьяной, участием во многих вечерах и концертах и кое-какими приключениями.

Он писал мне о смерти обоих братьев. О том, что лично он не решается известить об этих ужасных событиях престарелого отца, потому что сам видал его пламенную, трепетную, безумную любовь к сыновьям. В конце концов, он трогательно просил меня взять это очень сложное дело на мое разрешение, совесть и умение. Старик отец, по его словам, не раз писал Никите обо мне в тоне добром и доверчивом. Я решил промолчать. И в самом деле, что было бы лучше: убить милого, обаятельного старика жестокой правдой или оставить его в решительном чаянии и неведении?

И я молчал почти два года.

Это было нелегко. С. иногда глядел на меня такими проницательными, спрашивающими глазами, будто догадывался, что я о чем-то важном осведомлен, но не хочу, не могу сказать.

Особенно тяжело было скрывать эту тайну в те последние дни, о которых я сейчас пишу.

Каждый день перед полуднем старик заходил за мною. Мы шли на железнодорожный Варшавский путь и долго простаивали там, прислушиваясь к пушечной все крепнувшей пальбе, глядя туда, на юг, вслед убегающим, суживающимся, блестящим рельсам. Порою он говорил мечтательно:

– Дорогой друг мой. Завтра, послезавтра придут англичане (оказывается, и он верил в англичан) – и принесут нам свободу. А с ними придут мои Коля и Никитушка. Загорелые, басистые, в поношенных боевых мундирах, с сияющими глазами. Они принесут нам белого вкусного хлеба. И английского сала, и шоколаду. И немного виски для вас. Я буду так рад представить вам молодых героев.

И опять мы всматривались в убегающую даль, точно принюхиваясь за десятки верст к запаху порохового дыма.

Не дождался бедный, славный С. – ни своих милых сыновей, ни даже прихода Северо-западной армии. Он умер за два дня до взятия Гатчины. А письмо Никитиного товарища так и осталось лежать у меня в американском шкафчике. Тот, кто живет теперь в моем доме, если и нашел его, то, наверное, бросил в печку. А если и отнес его на рассмотрение тому, кому это надлежит, – я спокоен. Никого в живых из семьи С. (мир его праху) не осталось.

И еще одна смерть.

Рядом с нами, еще в дореволюционное время, город построил хороший двухэтажный дом для призрения старух. Большевики, завладев властью, старушек выкинули, в один счет, на улицу, а дом напихали малолетними пролетарскими детьми. Заведовать же их бытием назначили необыкновенную девицу. Она была уже немолода, со следами бывшей роковой красоты, иссохшая в дьявольском огне неудовлетворенных страстей и неудач, с кирпично-красными пятнами на скулах и черными глазами, всегда горевшими пламенем лютой злобы, зависти и властолюбия. Я не мог выдерживать ее пристального ненавистнического взгляда.

Как она смотрела за детьми, видно из того, что однажды вся ее детвора объелась какой-то ядовитой гадостью. Большинство захворало, одиннадцать детей умерло. Трупы было приказано доставить ночью в мертвецкую при госпитале, залить известью и вынести за город. Об этом рассказывал Федор, служивший раньше у меня дворником, философ, пьяница, безбожник, кривой на один глаз и мастер на все руки. Особенно влекло его к профессиям отчаянным. Он работал на собачьей свалке, ловя и убивая бродячих собак, служил в ассенизационном обозе, а потом поступил сторожем в мертвецкую; в промежутках же брался за всякую работу. Он-то и рассказывал мне о том, как приходили к нему ночью матери отравленных детишек и как он, Федор, выдавал опознавшим трупы этих детей, беря по сто рублей за голову. Цена небольшая, но денатурат был сравнительно не дорог.

Как-то раз к нам во двор забежала девочка из этого приюта, лет двенадцати, но вовсе карлица, в старушечьем белом платочке и с лицом печальной, больной старушки. Она рылась в помойке.

Нам удалось побороть ее одичалость, кое-как помыть ей руки и рожицу и покормить тем, что было дома. Звали ее Зина. У нас она немножко облюднела. Пришла еще раз и еще, а потом даже привела с собою шершавого веснушчатого мальчугана, осиплого и дикого, как волчонок.