Полная версия:

Варианты выполнения судостроительной программы 1881 года. Влияние на Русско-японскую войну 1904—1905 годов

Здесь японские суда стреляли . Однако российские крейсеры и транспорты сразу же начали нервничать и терять строй. Вскоре противник повернул и продолжал бой на параллельных курсах. не так метко, как главные их силы

К месту сражения подошел пятый боевой отряд: (под флагом вице-адмирала Катаоки), , а немного позже – шестой отряд: (под флагом контр-адмирала Того-младшего), . Неприятельские силы удвоились. С этого момента российские корабли стали нести жестокое поражение. Транспорты кучей шарахались во все стороны. «Ицукусима» «Чин-Иен», «Мацусима» и «Хасидате» «Сума» «Чиода», «Акицусима» и «Идзуми»

Общее время нахождения в бою «Императора Александра II» и «Витязя» составило с , когда на юге показались обошедшие российскую эскадру с запада 3-й (вице-адмирал Дева: , «Отова», «Нийтака») и 4-й (вице-адмирал Уриу: «Нанива», «Такачихо», «Акаси», «Цусима» японские крейсера пошли на сближение, открыв огонь, до, когда колонна российских броненосцев оказалась между японскими и российскими крейсерами, что дало последним некоторую передышку. В бой возобновился с новой силой, до , кода на море опустилась ночь. 14.30 «Касаги», «Читосэ» оба с 8» орудиями 16:30 17:30 19.00

Следовательно, крейсера вели огонь около 3,5 часа или 210 минут. Крейсера «Император Александр II» и «Витязь», построенные по типу могли выпустить до семидесяти снарядов на орудие, при скорострельности один выстрела в три минуты из 8-дюймового/35-калиберного орудия. Пусть это теория, практически возьмем пять десятков выстрелов на орудие. Но у каждого крейсера в любую из сторон действуют шесть орудий калибром 8-дюймов. Таким образом, крейсера могли выпустить общее количество до шестисот снарядов главного калибра. При точности попаданий той поры 2—4% в корабли противника могли попасть от 12 до 24 снарядов калибром 8-дюймов двух типов: весом 87,8 кг, выстреливаемые с начальной скоростью в 663 м/с = 19,3 мегаджоуля или весом 133 кг, выстреливаемые с начальной скоростью в 583 м/с = 22,6 мегаджоуля. У японцев снаряды калибром 8-дюймов имели следующие характеристики (привожу для сравнения): вес 113,4 кг и начальная скорость 760 м/с, что давало кинетическую энергию в мегаджоуля, или в 1,5 раза выше, чем у наших снарядов 8-дюймового калибра. Что такое попадание 8-дюймового снаряда в крейсер? Приведу пример попадания подобного снаряда в «Аврору»: «Адмирала Нахимова» 32,75

Так, следует заметить, что крейсер была в два раза крупнее японских бронепалубных крейсеров и практически равно водоизмещению крейсера «Варяг», в который попало два 8-дюймовых (203-мм) снаряда: один снаряд поразил его между носовым мостиком и трубой, а второй угодил в кормовую часть «Варяга» вызвавшее затопление и крен. «Аврора»

В данной альтернативе добавляет уверенности российским морякам не только огневое превосходство над крейсерами противника, но и броня толщиной в 10-дюймов, которую противник пробить не в состоянии.

Так как это альтернатива, то давайте возьмем пару кораблей противника для каждого нашего крейсера и предположим, что среднее количество попаданий будет равняться 3% и таким образом, 4—5 в каждый корабль неприятеля, что было для небольших японских крейсеров с плотной компоновкой смерти подобно. Так как они выходили из боя с пробоинами и вышедшим из строя рулевым управлением, даже от 6-дюймовых снарядов, а один 12-дм снаряд угодивший в крейсер «Касаги» в Цусимском сражении перебил ему киль/хребет, и тот еле дошел до родного порта, в сопровождении другого крейсера.

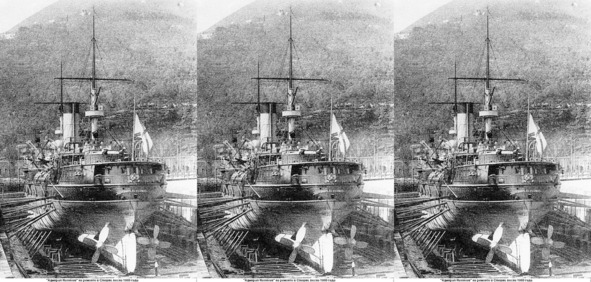

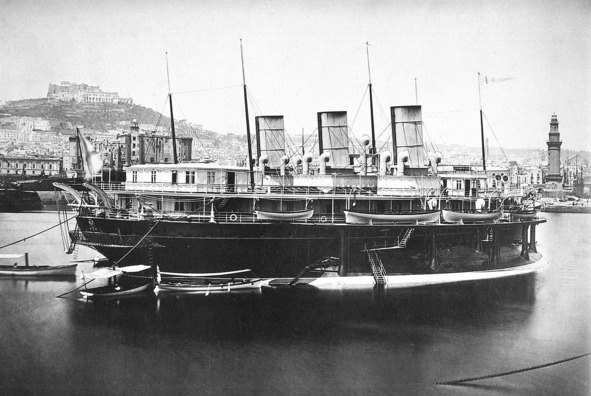

«Касаги» в Кобе в 1898 году

Отсюда мы видим, что если бы руководство флота в 1883 году приняло решение не строить пять разных кораблей, а три одинаковых, по типу «Адмирала Нахимова» и далее все шло своим чередом, то был бы тот результат, который описан здесь.

. «Долго запрягают, но быстро ездят»

«Замыкавший 2-й броненосный отряд „Адмирал Нахимов“ шел восьмым в длинной кильватерной колонне главных сил. Как и все российские корабли, крейсер вступал в бой перегруженным: на борту имелся полный запас угля, провизии, смазочных материалов и около тысячи тонн воды в междудонном пространстве. Когда флагманский „Князь Суворов“ открыл огонь по разворачивающимся для охвата головы российской колонны японским кораблям, „Нахимов“ находился в 62 кабельтовых от ближайшего противника, и его снаряды еще не могли достигать до цели. Но как только позволила дистанция, орудия крейсера включились в общую канонаду, после каждого залпа окутывая его густыми клубами дыма. В начале боя „Нахимов“ не привлекал внимания японских кораблей, которые сосредоточили огонь на головных броненосцах».

«Адмирал Нахимов» в дневном бою из-за постоянного выхода из строя головных кораблей иногда оказывался даже четвертым в российской колонне, и на его долю пришлось почти 30 попаданий снарядов калибром от 76 до 305 мм – в основном во время жаркой перестрелки с броненосными крейсерами вице-адмирала Х. Камимуры около 18.30. На нем разрушило надстройки, выбило из строя несколько орудий, убило 25 и ранило 51 человека. Но фатальных повреждений и подводных пробоин удалось избежать, и старый корабль оставался боеспособным, уверенно держа место в строю за броненосцем «Наварин». О результатах его ответного огня по противнику известно мало. Капитан Пэкингхем, представитель английского Адмиралтейства, находившийся во время Цусимского сражения на японском броненосце «Асахи», после боя, скрупулезно собрав сведения о повреждениях японских кораблей, насчитал только три пробоины от 203-мм снарядов, попавших в броненосный крейсер «Ивате», которые можно отнести на счет «Нахимова».

«За этот период боя „Аврора“ получила ещё несколько попаданий, главным образом, в носовую часть. Осколки 203-миллиметрового снаряда перебили якорь-цепь, свернули клюз и сделали две пробоины, через которые вода затопила отделение носового торпедного аппарата. Для выравнивания крена, возникшего из-за множественных попаданий в подводную часть, были затоплены угольные ямы левого борта. Ещё один 203-миллиметровый снаряд, разорвавшийся под полубаком, пронизал крейсер насквозь, пробив десять лёгких переборок и сделав в правом борту большую пробоину».

1884 год

В 1884 году сын Александра III, Николай Александрович (Николай II) достиг совершеннолетия – ему исполнилось 16 лет. Для всех предыдущих российских императоров это было важным событием, они переходили во взрослую жизнь, начинали играть более значимую роль в придворных делах и получали больше автономии. Так было и с Александром III, и с его отцом Александром II. Однако в случае Николая II этого не произошло.

Отец Николая не придал большого значения церемонии, не уделил достаточно времени сыну, чтобы его успокоить. А ведь Николай очень переживал перед этим событием и даже писал в своём дневнике, что с радостью отложил бы церемонию лет до двадцати.

После церемонии Александр сообщил сыну, что в целях экономии он не будет получать денежное содержание в размере 300 тысяч рублей в год и продолжит жить за счёт родителей. Это было не только ударом по самолюбию Николая, но и нарушением правил императорской семьи, причём довольно демонстративным. Обычно с 16 лет российские императоры имели свой небольшой двор, со своими ближними и друзьями, а также с собственными деньгами. Но Николай, датско-германского происхождения, был лишён всего этого и наверняка слыша пересуды у себя за спиной. продолжил жить с родителями,

В постройке на Балтике, в разной степени готовности, находились (Черноморский флот трогать пока не будем, чтобы не придавать повествованию громоздкость):

1) Большой деревянный эллинг строил броненосный корабль Для своего времени весьма передовой проект. В этом году ведутся работы по сооружению корпуса. Балтийского завода «Адмирал Нахимов».

2) Корвет (Галерный островок – Общество Франко-Русских заводов) Спущен на водуПри спуске «Витязя» на воду произошла авария – корабль пробороздил кормой по грунту, и руль вывернул петли ахтерштевня. Под руководством Титова был сделан новый ахтерштевень усиленной конструкции и отремонтирован руль, поднятый со дна Невы. Корабль, впервые в отечественной истории кораблестроения, был отремонтирован без ввода в док, с помощью деревянного кессона, придуманного и созданного корабелом, в последствии, не раз пригодившийся. «Витязь» 23 октября 1884 года.

3) Корвет (Галерный островок – Общество Франко-Русских заводов) – еще в постройке и находится на стапеле, . Он будет спущен лишь 18 июля следующего года. «Рында» идет набор корпуса

4) Новое Адмиралтейство достраивает на плаву – броненосный фрегат , он был спущен 18 августа прошлого года. «Дмитрий Донской»

5) Броненосный корабль (Заложен на стапеле Деревянного эллинга Нового адмиралтейства, после «Дмитрия Донского» 17 ноября 1883 года) в этом году из металла различного сортамента. На стапеле установили киль и флортимберсы – нижние части шпангоутов. Началось крепление обшивки второго дна и установка бимсов платформ и нижней броневой палубы. Сложный скелет будущей громады корпуса, почти не имея обшивки, как будто вырастал из земли. «Император Александр II» идет набор корпуса

Морское ведомство решило использовать для подкладки под броню и некоторых других работ дорогой тик. На этом настаивал и сам строитель броненосца подполковник Н. А. Субботин. Он писал в ведомости на получение тика:

Первую партию тика (131 брус) доставил 20 июня 1884 года в Кронштадт из Англии пароход «Вятка». К концу сентября 1884 года с Путиловского завода начала поступать сталь для наружной подводной обшивки. В мастерских листы резали по специальным лекалам, пробивали в них отверстия для заклёпок, выгибали, и к концу года непосредственно у киля протянулось по два пояса с каждого борта.

Следует отметить, что заказчиком при строительстве являлось Морское ведомство, которое заключало договоры с фабриками и заводами на изготовление машин, котлов, брони, артиллерии, рангоута, дельных вещей и другого оборудования и снабжения, которое затем собиралось воедино в корпусе и составляло новый боевой корабль.

Балтийский, Обуховский и Ижорский заводы были основными поставщиками для первого броненосца. Первому поручалось изготовление главных машин, котлов и трубопроводов водоотливной системы, второму – производство всех артиллерийских орудий со станками, третьему – прокат всей брони. Помимо этого, Ижорскому заводу предстояло изготовить и массу других деталей, таких как заклёпки, якорные клюзы, кнехты, крамболы, иллюминаторы, паровые машины для подъёма якорей, шлюпбалки и 450 листов «красной» меди для подводной обшивки.

Санкт-Петербургский Металлический завод начал изготовление паровых машин, насосов и инжекторов для водоотливной системы, 5 бортовых и 5 катерных торпедных аппаратов, а также каркаса барбетной установки. Чуть позже Кронштадтскому Пароходному заводу заказали кингстоны, дельные вещи, а также он, будучи монополистом и имея огромный опыт, приступил к изготовлению деревянных частей рангоута (рей, стеньг, гафелей и выстрелов), шитью парусов и сборке всех катеров и шлюпок. Штевни с рулевой рамой изготовит Путиловский завод. Обществу Франко-Русских заводов закажут 11 специальных дверей, а фирме «Сименс и Гальске» – электрические приборы, осветительные лампочки системы Яблочкова, динамо-машины и рулевые индикаторы – указатели положения пера руля.

«Броненосцы строятся на долговечную службу, и строитель, помня это, обязан все части корпуса, до мелочей, делать из материалов наилучшего качества и наилучшим образом удовлетворяющих сохранению прочности в течение долгих лет службы стального броненосца. Зная, что меньший ремонт сделает гораздо больше сбережений для казны, чем временная экономия от удешевления материала».

Плавание кораблей РИФ

29 сентября 1884 года броненосный фрегат – первый броненосный корабль флота, вышел в Балтийское море, а потом в Средиземное, следуя на Дальний Восток. По дороге из Порт-Саида в Суэц крейсер находился под наблюдением новейшего английского броненосца , однако в Суэцком канале сумел оторваться от преследования и благополучно прибыл в Нагасаки, где на нём поднял флаг командующий Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал А. Е. Кроун. «Владимир Мономах» «Агамемнон»

Затем эскадра сосредоточилась во Владивостоке – готовились к войне с Англией, хотя был на Тихом океане. «Мономах» единственным российским броненосным кораблём

Англичане, видимо, решили разобраться с российским фрегатом «Владимир Мономах» и броненосец «Агамемнон» стал имитировать неисправность руля и направил свой таран, прямо на «Мономах», явно намереваясь вспороть его борт в подводной части.

Однако на борту «Мономаха» находился командующий эскадрой Александр Егорович Кроун. Он не собирался спускать англичанам их выходку. По его приказу на «Агамемнон» были направлены все орудия российского крейсера, и поднят сигнал:

Как ни странно, после этого руль «Агамемнона» чудесным образом сразу же починился, и управляемость корабля восстановилась. На следующий день российские и английские моряки встретились, чтобы обсудить инцидент, возможно и выпили. В результате англичане покинули нейтральный Нагасаки, отдав российскому крейсеру положенные почести.

Вишенкой на торте можно считать то, что Александр Егорович Кроун, российский морской офицер, был внуком адмирала Романа Васильевича Кроуна. Роман Кроун не сразу стал Романом Васильевичем. При рождении его назвали Робертом, потому что он родился в Шотландии. Но молодой лейтенант решил попробовать продвинуться в своей военной карьере не в британском флоте, а в России, где он проявил себя толковым и храбрым солдатом взяв на абордаж сперва фрегат «Венус», а затем и корабль «Ретвизан».

«В случае, если вы не отвернёте, открываю огонь».

war-альтернатива: Возможный бой «Владимира Мономаха» и «Агамемнона»

По сценарию данной альтернативы англичанин не остановился, в отличие от реальной жизни. Дистанция была всего три кабельтова и большинство снарядов в цели попадали, как на учениях.

Вооружен был английский корабль помимо тарана еще чудовищными 12,5-дюймовыми нарезными дульнозарядными орудиями, делавшими один выстрел в 6 – 8 минут, усредним, и будем считать, что в 7. Снаряд подобного орудия – монстра весил для 1885 года чрезвычайно много, а именно 367 кг. Он покидал дуло орудия со скоростью в 480 м/с, что наделяло его энергией в 42,2 мегаджоуля! Средний калибр английского броненосца был представлен парой 6-дм орудий открыто расположенных на носу и корме. Два аппарата для пуска самодвижущихся мин располагались по бортам.

Итак, английский корабль идет (якобы не управляем носом на «Владимира Мономаха»). Оружие у российского крейсера тоже не слишком выдающееся. 8-дм орудия установили старые, еще в молодости бывшие гладкоствольными, но нарезанные по . Характеристики были весьма скромны. Снаряда закаленного чугуна со свинцовой оболочкой весом 84,8 кг начальная скорость была 404 м/с, что давало всего 7 мегаджоулей дульной энергии или в шесть раз меньше чем у англичанина. Причем, на каждый борт могло стрелять лишь два орудия, со скоростью выстрел в 3 минуты! Но были еще и по шесть на борт 6-дм/28-калиберных орудия, по два 9-фунтовых и по пять скорострельных пятиствольных пушек Гочкиса. «Прусской системе»

В случае приближения англичанина, с трех кабельтовых, при его скорости три узла, это займет 6 минут. За это время он бы безусловно выстрелил из своих монстрообразных орудий один раз, вероятно не попал. Но, если и попал, то одним – двумя снарядами с возникновением пожара на борту у российского крейсера. Итого выпущено четыре снаряда, 6-дм орудие на носу английского корабля сумеет выпустить снарядов шесть и раза четыре попадет, так как дистанция практически в упор.

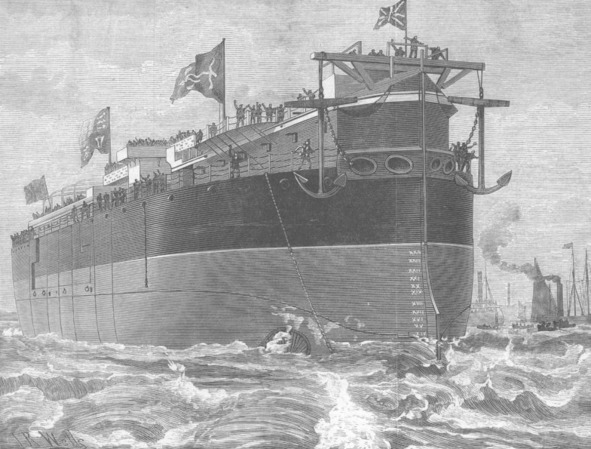

Спуск на воду HMS Agamemnon на верфи Чатема. Иллюстрация для The Illustrated London News от 27 сентября 1879 года.

Англичанина встретят четыре 8-дм снаряда, тридцать шесть 6-дм, дюжина 9-фунтовых и тысяча 37-мм 465 грамовых снарядов. Пусть попадет половина, но нос «Агамемнона» превратиться дуршлаг. К тому же есть еще самодвижущаяся мина, которая будет выпущена и попадет.

Особенностью английского броненосца, как знал шотландец Александр Егорович Кроун, стало то, что в оконечностях, вертикальной защиты не было; чтобы лимитировать ущерб от попаданий, оконечности были на уровне ватерлинии разделены на множество небольших водонепроницаемых отсеков. Горизонтальная защита кораблей состояла из единственной плоской броневой палубы толщиной в 76 миллиметров, тянущейся на всю длину корабля. Палуба защищала от попаданий снарядов по навесной траектории.

Однако, как уже было указано выше, в системе защиты кораблей был важный недостаток. Их небольшая цитадель не обладала достаточным запасом плавучести, чтобы удерживать корабль на плаву при затоплении оконечностей. Если бы оконечности корабля были разбиты неприятельским огнём, и затоплены поверх броневой палубы, то броненосцы типа «Аякс» , пусть даже их броня не была бы пробита ни разу. неминуемо бы затонули

Изучив всесторонне ситуацию и характеристики как техники, так и вооружения, можно с большой долей вероятности утверждать, что если бы ситуация между фрегатом «Владимир Мономах» и английским броненосцем «Агамемнон» дошла до вооруженного столкновения, то победителем бы оказался корабль Российского императорского флота!

Политическая ситуация

Состоялась Международная меридианная конференция прошла в октябре 1884 года в Вашингтоне. Целью этой конференции было обсуждение и, если возможно, , подходящего для применения как общий ноль долготы и стандарт времяисчисления по всему миру. Как следует из заголовка сборника материалов конференции, её целью была фиксация первичного (нулевого) меридиана и всемирных (универсальных) суток. выбор меридиана

Данное событие не могло произойти без соблаговоления молодого императора Александра III. Ведь фактически состоялся переезд меридиана из Пулково в Гринвич. Как тут не заняться конспирологией и не подумать, а не один ли это монарх перенес меридиан из одной своей лаборатории в другую?

Проектирование новых кораблей

Выданное Шестаковым 3 марта 1884 года задание предписывало второй балтийский броненосец (будущий а на самом деле третий, так как первым был «Адмирал Нахимов», вторым «Александр II») проектировать . Опять проявлена забота об экономии казенных средств, не заботясь о том, что и как построят. «Император Николай I», «меньших размеров противу строящегося»

Новый броненосец предлагалось строить по образцу приглянувшегося министру бразильского (построенного в 1883 году в Англии) броненосца , но вооруженного не 229-мм артиллерией (по два орудия в двух башнях), а двумя 305-мм дальнобойными пушками также в двух отдельных башнях. Броненосец был бы похож на будущий , но с носовой и кормовой орудийными установками. Что в реальном бою с него действовали два 12-дм/30-калиберных орудия, нанесших повреждения японским «» броненосным крейсерам «» и «Идзумо», что построй Российская империя корабль водоизмещением в 7500—8000 тонн с двумя орудиями главного калибра, результат, я предполагаю, был бы аналогичен. «Риачуэло» «Гангут» броненосцу Фудзи и Асама

Начался новый, совершенно не связанный с проектированием , период творческих исканий изнемогавших от инициатив министра инженеров Морского технического комитета (МТК). Более габаритные отечественные башни, под 12-дюймовые орудия, и паровые машины по образцу установленных на крейсере (7000 л. с.). потребовали увеличения водоизмещения с 5700 тонн «Риачуэло», до 7374 тонн корабля нового проекта. «Александра II» «Владимир Мономах»

5 ноября 1884 года последовало указание проработать новый вариант – вместо двух машин по 3500 л/с, аналогичных установленным на крейсере , применить машины по 4100 л/с (вместе с котлами), которые министр намеревался снять с парохода разжалованное из императорских яхт неудачное детище Андрея Александровича Попова так как русский изобретатель не учел того обстоятельства, что волны будут биться о днище корабля. «Владимир Мономах» «Опыт», «Ливадия»,

Но снятие с двух бортовых машин грозило ухудшить управляемость бывшей царской яхты, а теперь десантного парохода, который командование Черноморского флота надеялось использовать в качестве вместительного военного транспорта. «Опыта»

В Петербурге, или в Париже, где любил жить генерал-адмирал Алексей Александрович, а судостроитель Гуляев был при нем адъютантом, появилась новая идея – снять только среднюю машину с «Опыта», заказав вторую по ее образцу. Нелепость этого уникального заказа (со снятием эскизов с совершенно незнакомых механизмов) министра, видимо, ничуть не занимала.

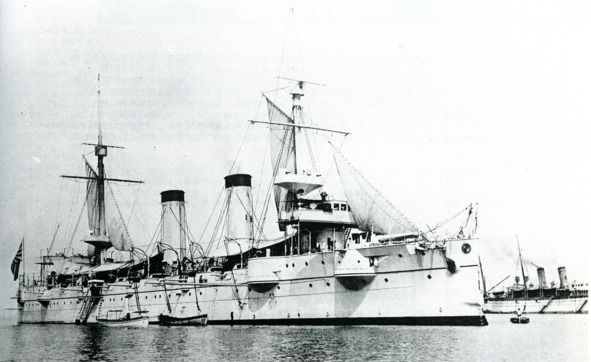

Императорская яхта . Ливадия

Машины в эти годы снимали не только с яхты, но и с миноносок, которых было построено около сотни на Балтике в период войны 1878 года. И хотя в проекте миноносца «Котлин» остались лишь две машины (со сданных на лом миноносок и ) и один котел, его по наряду, выданному в конце 1884 г., начал осуществлять Балтийский завод. По мнению управляющего заводом М. И. Кази: 19 «Дрозд» «Канарейка»

Странно, однако, что справедливо порицая Морское министерство за неоправданную растрату государственных средств, М. И. Кази сам не отказался от таких . Воспитанный прошлой эпохой инженерный конформизм оказался удобен и для бывшего лейтенанта флота. Вывод – шло сплошное кроение казенных средств. «правил игры»

В процессе проектирования в чертежи вносились изменения, и размер корабля (пока только на бумаге) увеличивался. В итоге новый броненосец стал равен, а местами даже превзошёл «Императора Александра II». В апреле 1885 года был утверждён проект корабля с внесёнными изменениями.

Изначально предполагалось, что строительство корабля будет вестись на Балтийском заводе, но тот был занят постройкой «Императора Александра II». Не упускать же выгодный заказ и контракт был подписан 20 декабря 1885 года с «Обществом Франко-Русских заводов». При подписании контракта завод оговорил право продления срока сдачи корабля в случае отступления Морского министерства от утверждённого проекта. Когда завод заключал контракт на строительство броненосца «по типу „Императора Александра II“», он планировал использовать рабочие чертежи последнего. Однако в итоге почти всю проектную документацию пришлось разрабатывать заново, как будто у строящегося корабля не было предшественника. Особенно огорчало то, что в большинстве случаев изменения в проекте не были принципиально новыми и важными.

По контракту предполагалось, что корабль с установленными «подводными» частями механизмов будет готов к спуску на воду весной 1888 года и полностью готов к сдаче не позже июля 1889 года. Контрактная стоимость корпуса составляла 2 853 756 рублей.

В 1884 году по указанию управляющего Морским министерством адмирала И. А. Шестакова началось проектирование крейсерской яхты с соответствующим артиллерийским вооружением, которая в мирное время была бы способна «вполне отвечать всем требованиям службы современной императорской яхты».

«главная цель постройки этой миноноски заключается в том, чтобы путем опыта определить, в какой степени возможно воспользоваться хотя бы частью капитала, затраченного в 1877—1878 годы на постройку ста миноносок, почти непригодных для боевых целей в настоящее время».

1885 год

Новый год ознаменовался достройкой для генерал-адмирала своего дворца на участке был приобретенным Дворцовым ведомством в 1882 году, для великого князя Алексея Александровича, который в то время занимал пост главного начальника флота и морского ведомства.