Полная версия:

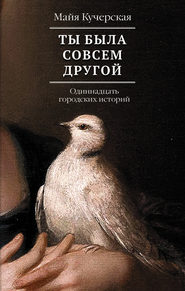

Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй

Он недавно приехал в Москву и относился к ней романтически. Был влюблен в Остоженку, Ордынку, даже в наши университетские края, много гулял. Говорил, на ходу думается лучше.

Наверное, это единственный известный мне случай, когда форма до такой степени противоречила содержанию, или наоборот. Толик был невзрачный. Тогда – совсем. Невысокий, худенький, в очках с толстенными стеклами, вечно в чем-то застиранном и сером, и волосы у него были серые, бесцветно-русые, он не любил стричься, но и мыться недолюбливал, сальные пряди, заложенные за уши, – какой-то детдомовец, которому остро не хватало заботливой женской руки. Потом оказалось: так все и было! В общем, печать отверженности или потерянности лежала на нем, и, казалось, тихий мрак прятался где-то там, под очками, в уголках глаз.

Но этот угрюмый мальчик был настоящим вундеркиндом, в школу он поступил в пять лет, в университет в пятнадцать; когда мы познакомились, ему не было и семнадцати. К тому же стоило Толику увлечься, заговорить о том, что его действительно волновало, он вспыхивал, буквально, и начинал сиять изнутри. Как это было верно со стороны просветителей, или кого там до них, сравнить разум со светом. Хотя с такой отчетливостью я видел это только в моем друге, видел, как интеллект, вдохновение, разум вмиг освещают его лицо, и… происходит чудо. Толик на глазах хорошел, он словно вырастал, милел, глаза его разгорались, щеки розовели, он начинал часто и восторженно моргать, да, была у него такая смешная привычка – моргать, в тот раз он восхищался Витгенштейном, которого как раз прочитал, и, пока мы шли мимо сияющего главного здания, рассуждал о покровах, которые язык набрасывает на мысль, о том, что на фоне вечно меняющей одежды мысли молчание – гораздо основательнее и точнее любого слова. Но сам он не замолкал, конечно.

– Только то, что мыслимо, возможно. Одеяние мысли – язык, и значит, того, что я не могу сказать словами, не существует, границы моего языка – это и есть границы моего мира… Долой невыразимое, оно отменяется! – Толик смеялся, захлебываясь этой мыслью и ее простотой, мы шлепали по мокрому мартовскому вечеру, я наступил в лужу, нога тут же промокла. Но какое это имело значение? Если…

– Если весь наш мир – не набор физических объектов, событий, нет, всего этого не существует вне языка. Факты и события появляются только когда о них сказано. Это такой языковой Беркли, понимаешь? Зажмуришься – ничего нет. А язык – это город, огромный, сложный, который строит, оформляет нас, да что там… нас создает!

Я смутно представлял себе, кто такой Беркли, кажется, идеалист? И не совсем понимал, почему язык создает нас, а не мы его, но кивал, не противоречил. Я был доктор Ватсон, Холмс несся на всех парах к разгадкам тайн бытия, но я не обижался, мне нравилось следить за его идеями, идеями гениального ребенка.

Никогда до встречи с Толиком я не знал, что процесс думанья вполне осязаем, что мысль может быть такой многоцветной и страстной – перед тобой точно развертывают узорчатую ковровую дорожку (ткали мастерицы-турчанки), она двигается по воздуху, а мы с Толиком по ней идем, Толик быстро, я чуть отстаю, и неизвестно, куда дорожка свернет в следующий миг: соскользнет вниз, взмоет вверх, вильнет направо, и как изменит цвет – станет синей, процветет яркой зеленью или на ней проступит дурашливый белый горошек. Мысль Толика была так же реальна, как мартовская хлябь у нас под ногами и мой промокший носок – потому, видимо, что была выражена на человеческом языке.

Доктор, не умею лучше, но призвание Толика действительно состояло в том, чтобы думать, причем на предельно отвлеченные темы, так полюбившаяся ему идея о том, что язык творит и оформляет нас, имела видимое воплощение в нем самом. Это он, когда мыслил и проговаривал то, что придумал, вслух, становился конкретным, острым, цельным. Стоило ему расслабиться, перестать напрягать мысль – его заполнял внутренний студень, слюдянистый, бесформенный, Толик в моменты кризисов – это мне тоже потом пришлось наблюдать – был ужасен. Распадался почти на глазах, сидел с остановившимся взглядом, чуть приоткрытым ртом, не в силах завязать шнурок.

Интересно, что на философский, для которого, казалось, создан, он решил поступать в последний миг. Золотой медалист, Толик приехал в Москву из среднеазиатского большого города, поселился у дядюшки и уже ехал отдавать документы на физический, но по дороге возле метро купил у какого-то забулдыги, распродававшего библиотеку, книжку о природе философского знания, старенькую, истертую. Купил из жалости, немного из любопытства, за копейки, раскрыл – и пока добрел с этой книжкой до университета, передумал становиться физиком. Подал на философский и легко поступил, после чего намертво разругался с отцом, главным инженером оптического завода, обладателем множества авторских свидетельств. Отец хорошо знал, что такое квантовая оптика и физика твердых тел, большой портрет Ландсберга, рассказывал Толик, висел у них над кухонным столом, отец однажды, еще мальчишкой-первокурсником, встречал и слушал его здесь же, в Москве. Философия в глазах закаленного оптика отзывалась издевательством и насмешкой над квантами, электромагнитными волнами и всем, что можно измерить. Он разгневался до такой степени, что лишил сына довольствия, и если бы не московский дядя Марк, отцов родной брат, который подкармливал племянника, непонятно, как бы Толик вообще выжил. Про маму речи тогда как-то не шло, Толик ее не поминал, хотя постепенно выяснилось – ее нет в живых, она умерла, и страшно, потом расскажу, как.

Тем, кто ему нравился, Толик дарил тюбетейки, завезенные с родины в товарном количестве, говорил «кушать» и «выкупаться» вместо «мыться». Он прочитал всех, кого начали активно издавать тогда, от Фрейда до Бубера, от Шестова до Хайдеггера, а заодно, уже в университете, вдруг увлекся поэзией, преимущественно американской, но и британской слегка. Память у него была фантастическая, и своих любимцев он шпарил наизусть.

Вот и во время той прогулки после семинара, когда мы спустились к набережной, Москва-река посверкивала первыми полыньями – Толик, запрокинув голову, кричал Уитмена. По счастью, прохожих почти не было, мы шагали одни, Толик читал по- английски, и тут же ритмично переводил, запуская в сиреневое отсыревшее небо мягкие гирлянды строф.

О, радость машиниста! вести паровоз!Слышать шипение пара, радостный крик паровоза, его свист,его хохот!Тут Толик и сам начинал хохотать и потом уже смеялся над своим воодушевлением.

О, радость пожарного!Я слышу тревогу в ночи,Я слышу набат и крики! Я бегу, обгоняя толпу!Вижу пламя и шалею от восторга[1].– Слышишь? Видишь? – уточнял он.

Я слышал и улыбался, Уитмен мне тоже нравился, особенно в исполнении Толика, хотя прежде я никогда не читал его стихов. Я любил Серебряный век, наших поэтов, и в ответ пулял в Толика строфой из Северянина или Гумилева.

Перед дверью над кустом бурьянаНебосклон безоблачен и синь,В каждой луже запах океана,В каждом камне веянье пустынь.И паровоз, выставив черную трубу, дымил, коричневые вагоны с лиловыми окошками в лимонных рамах качались, красные пожарные машины выли и перли прямо к набережной, разбрызгивая мягкий серый лед, поперек, с берега на берег, небо вспыхивало ярко-синим… Слово творило реальность, прямо на глазах, доктор! Я начинал ощущать запах дыма, то ли из паровозной трубы, то ли от пожара, который мчались тушить сумасшедшие пожарные.

Я полюбил Толика, такого ослепительного, талантливого, жившего жизнью духа и почти в такой же степени жалкого. Он так мало был похож на моих журфаковских склонных к гусарству приятелей! Его хотелось, с одной стороны, обогреть – он же был младше на полтора года, к тому же мне по плечо (хотя потом, кстати, вырос, мы выровнялись к концу университета, он еще рос, доктор!), с другой – слушать, впитывать его вдохновенные речи, они будили меня, намекали на иное измерение бытия, с третьей – всем его показывать, как чудо, всех им угощать. Даже родителей. Толик жил в общаге, безбытно, голодно, и я постоянно зазывал его к себе, тогда отец с матерью еще были вместе, мама кормила его от всей души, ужасалась, что он такой худенький, восхищалась его знаниями и талантами, словом, жалела, даже воскликнула однажды: давай мы тебя усыновим! Толик взглянул на нее мутновато: «Не стоит, хотя матери у меня действительно нет, умерла, пока я ездил в лагерь для одаренных детей». Так мы и узнали. После этого мама действительно чуть его не усыновила, а отец, суровый материалист и марксист, веривший только в цифры, не помягчел – жестко с Толиком спорил. Но переспорить не мог.

Нередко Толик зависал у нас на два-три дня, оставался ночевать в моей комнате, книги, которые обычно лежали на узком диванчике, на время этих ночевок перекладывали на пол. Прежде чем уснуть, мы говорили взахлеб до тех пор, пока ночь за окном не выцветала, а язык буквально переставал ворочаться, и беседа прерывалась на полуслове. Однажды после такого ночного бдения с болтовней о разном – это было уже в конце третьего курса, под конец весенней сессии – Толик позвал меня на дачу, ксестрице – двоюродной, дочке того самого дяди Марка, который в свое время не дал ему умереть голодной смертью. Из химика дядя Марк, рассказал Толик, превратился в процветающего бизнесмена, открыл свое дело, что-то, связанное с производством пластика. Его дочкой и оказалась Наташа. Она училась в консерватории, на музыковеда, Толик решил отметить у них свой день рожденья, в узком семейном кругу…

Мы приехали ближе к обеду, ее мать, высокая, темно-рыжая, покормила нас чем-то горячим и необыкновенно вкусным. До сих пор помню привкус какой-то травки, хотя что именно украшал этот привкус, не помню. Она (Анна Олеговна?) относилась к Толику по-родственному и постоянно слегка его язвила – Толик был здесь в роли чудака, потешного, но милого, своего. С одинаковым выражением лица Анна Олеговна подсмеивалась над Толиком за очередную опрокинутую чашку с компотом и приструнивала их желающего полакомиться чем-нибудь со стола пятнистого дога, покуривала на ходу, шутила, да так, что все покатывались, а потом свистнула псу и ушла с ним в «дальний лес» – «прошвырнуться», а может, просто чтобы нам не мешать.

Наташу я на этом шумном фоне особенно не заметил. В отличие от своей громогласной и длинной матери – невысокая, тихая, волосы собраны в такой же, как у мамы, рыжий хвост, глаза темные с легкой зеленью, она показалась мне совсем, слишком юной – школьница да и все. Однако музыковед. Когда Толик произнес это слово в электричке, я заржал так, что ехавшие с нами двое гостей, парочка однокурсников с его философского, поморщилась, явно неодобрительно. Вадим, больше похожий на громилу-футболиста, чем на исследователя Аристотеля, недовольно хмурился, Алена с несходившим выражением прилежной ученицы на лице, вечная отличница, залилась краской стыда за меня перед другими пассажирами, но я все не мог успокоиться. Нет, ну правда смешно. Тем более произнес это Толик с необыкновенно важным видом: «Наташа – будущий музыковед». Я все пытался им это объяснить, и в конце концов они тоже начали смеяться.

После обеда Толик предложил сразиться в настольный теннис – позади дома стоял новенький, свежекупленный стол.

Я играл так себе и занял позицию наблюдателя. Смотрел, как Наташа сражается сначала с Толиком, потом с Вадимом, прыгает за мячиком, подает, берет, крученые, перченые, вскрикивает от обиды и ликует, когда выигрывает очко, – смотрел и оторваться не мог, ловил каждое ее движенье – легкие прыжки, худенькие запястья, мельканье ракетки в руке, дрожанье ресниц, карие с прозеленью глаза, которые так и вспыхивали, стоило ей отбить сложную подачу.

Все, что она делала, она делала всей собой, доктор! Целиком жила мгновением, которое проживала, и это захватывало. Это было похоже на музыку, классическую, то тревожную, страстную, то топящую в блаженстве – как она двигалась, как склоняла голову, как говорила – все это можно было слушать, не понимая, погружаться с головой. Я влюбился, доктор. И как!

Сессия закончилась, мы с Толиком все лето ездили к ней на дачу, несколько раз даже заночевали на соседней лужайке, в палатке. Вадим с Аленой, какие- то знакомые лингвистки, тоже из универа, подружки, одна смуглая, другая белокурая, довольно красивая, с мягким, теплым и зовущим взглядом, на который почти невозможно было не отозваться, но кто отзывался – обламывался, зато та, что посмуглей, лучше всех играла в мафию и, как выяснил вскоре Леха, оказалась намного доступней подруги. Леха был соседом Наташи по даче, при нем еще была старшая сестра Ира, оба костистые, белобрысые, чуть попроще, чем остальные, зато спортивные, опытные грибники, рыбаки и лодочники – словом, у нас сложилась отличная компания. И резвились мы как можно только в ранней молодости, когда от детства тебя отделяет всего несколько лет: резались в бадминтон и теннис, пекли оладушки на костре, катались на двух надувных лодках по местному пруду и устраивали морские побоища… Толик подначивал всех играть, он обожал детские и полудетские игры – и мы сражались то в убийцу, то в мафию, изредка в энциклопедию – ночи напролет.

Внезапно лето кончилось, но мы с Наташей уже были парочкой, встречались в Москве, исходили все околоконсерваторские улицы и переулки вдоль и наискосок, целовались на лавочках и в подъездах, но не переходили черты. Наташа не давалась, я покорялся, пока зимой, нет, в самом конце зимы, мы не рассорились вдрызг. Все к этому шло, мне давно уже стало казаться, что она начала меня избегать, все неохотнее соглашается увидеться, но я не верил своим ушам и глазам. А потом… даже не хочется вспоминать, ревность, гордость, обида, как страшно я в тот вечер кричал, доктор, усадив ее на заледеневшую лавку Александровского сада, и до сих пор это одно из самых невыносимых воспоминаний. Как я ору на посиневшую от холода девушку, забывшую дома варежки, засунувшую руки в рукава, хлещу словами человека, дороже которого у меня никого нет, перечисляю все ее прегрешения, возмущаюсь, что на кого-то она не так посмотрела и такая-то подружка ей, судя по всему, в тысячу раз дороже меня, а еще… но на самом деле все это от нарастающего отчаяния, доктор! Я уже тогда понимал – никогда она не будет моей, ускользнет, и способа удержать ее руку в своей не существует.

Через два дня я просил прощения, звонил, написал письмище в стихах, и она в общем меня простила, но так и не допустила до себя. Я пришел все равно, приперся без предупреждения к ней домой, она не открыла! Крикнула через дверь, что должна заниматься, что не может, не может пока меня видеть, что кому-то что-то там обещала. Тогда я спустился в магазин «Охотник», он был в том же доме, внизу, купил широкий перочинный нож и изрезал ее кожаную дверь. Знаете, какое слово я вырезал огромными буквами поперек всей этой дурацкой двери? «Моя-моя-моя».

И еще два месяца мы не общались, уже мертво, только поэтому я кое-как дописал диплом, скоро предстояла защита, кончался май. Тут Толик и проговорился. В своей аспирантской каморке, про завтрашнюю свадьбу.

4.Но еще немного прошлого, еще каплю прошлого и Толика, доктор. Он так и не защитился тогда, нет. Написал блестящую диссертацию, про языковые табу и защиты от смерти в языке и культуре, что-то между философией и лингвистикой, его научный потребовал еще написать длинную вступительную главу с обзором достижений предшественников, как водится – Толик отказался наотрез, сказал, что он практически первопроходец в теме, значит, это – пустая формальность, ни строчки он не добавит. И отправился работать в школу. Бросил философию, хотя она-то чем была виновата, вернулся к когда-то любимой физике. Дети его обожали, ходили за ним хвостиком, в его кружок набивалось полшколы. И сам он стал говорить, что просвещение умов и сердец – единственное, чем имеет смысл заниматься, что с детьми ему «чище и свежее всего», а я думал тогда, что Толик отчасти сам застрял в их возрасте, вот поэтому так и получилось. Но школа его и убивала. Там было слишком много рутины, вероятно, времени на думать, читать она почти не оставляла. И года через три-четыре плотной учительской жизни Толик начал сникать, гаснуть – изнутри.

Мы все еще общались, но реже, суше – у меня, наоборот, дела шли в гору, но в областях, которые не были ему интересны. Я поработал в разных новых пооткрывавшихся газетах, потом на радио, это было неплохое для журналистики время – разоблачений, расследований, гласности, войн либералов с почвенниками. Толик называл все это «апологией поверхностности» и предсказывал: ненадолго, сейчас все хлещут свободу слова прям из горла́, забывают даже пользоваться бокалами, но скоро, скоро источник ее загрязнится, а там и иссякнет. Угадал, но тогда, в середине девяностых, слушать это было почему-то обидно. Как он мог отзываться так о деле моей жизни? Однако пик свободы действительно незаметно оказался позади, я сам, да и все мы это ощутили, ощутили, как ряска затягивает все наши дебаты. Тут двое моих однокурсников по журфаку, трудившиеся в популярном медицинском журнале, вдруг почувствовали что-то и решили открыть фирму по продаже стоматологического оборудования, им требовался третий. Я рискнул. Захотелось попробовать нового, возмечталось о честной угрюмости реального дела.

Зубные клиники росли тогда как на дрожжах, и все жаждали иностранной техники. Мои приятели почувствовали все верно, и все же сами не ожидали, как стремительно мы рванем вверх, через два года у нас был уже офис в центре и нехилый постоянный доход – впервые я ощутил, в какую свободу, но и растерянность (с непривычки) погружают большие деньги. Довольно скоро после расцвета нас, правда, благополучно съели, и все мы отправились служить к нашим же вчерашним, но более успешным партнерам, впрочем, оказались при очень достойных должностях, успев за несколько тучных лет обзавестись кто чем. Я поменял несколько машин, от «жигулей» до“BMW”, приобрел квартиру в том же, что и родители, доме. Матери уже не было в живых, скоротечный рак постиг ее сразу после внезапного развода, отец держался, но что характерно – хоть и был ходок, из-за этого в конце концов и развелся, ни одна из его подруг так и не задержалась с ним надолго, он остался холостяком. Как и я. В квартире двумя этажами выше.

К тому времени мы уже несколько лет не общались с Толиком, как-то не о чем стало говорить. Как вдруг он позвонил, на мобильный, сказал, что соскучился, предложил встретиться.

Доктор, я ему обрадовался! Так! Буквально засмеялся, услышав его голос. И сразу под этот такой знакомый, высокий, чуть сиплый голос подумал в ужасе: что это? Почему мы так давно не общались? Почему за все это время я ни разу не поинтересовался, как он? Где? Не оттого ли, что он был Наташкиным двоюродным братом… а мне хотелось ее только забыть. Потом выяснилось, затем Толик и позвонил, из-за сестрицы, но я понял это совсем не сразу. Мой старый друг звал меня повидаться, если могу. Я мог! Мы забили стрелку в пивнушке – довольно симпатичном, свеженьком заведении, открывшемся месяц назад, каждый день проходил мимо него в офис.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Перевод К. Чуковского.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов