Полная версия:

Межвидовой барьер. Неизбежное будущее человеческих заболеваний и наше влияние на него

Не все, но большинство новых заболеваний – зоонозные. Откуда еще браться патогену, если не из другого организма? Нет, конечно, некоторые новые патогены действительно, похоже, появляются прямо из окружающей среды, и им не требуется естественный резервуар. Например, бактерия, получившая ныне название Legionella pneumophila, появилась в 1976 г. из охлаждающей башни системы кондиционирования в филадельфийской гостинице, вызвав первую известную вспышку болезни легионеров, убившую тридцать четыре человека.[12]Но такой сценарий намного менее типичен, чем зоонозный. Микробы, заражающие живых существ одного вида, – более вероятные кандидаты на заражение живых существ другого вида. Это подтвердили и обзорные исследования, проведенные в последние годы. В одном из них, опубликованном двумя учеными из Эдинбургского университета в 2005 г., рассматривалось 1407 известных видов человеческих патогенов; оно показало, что 58 процентов из них – зоонозные. Из полного числа в 1407 лишь 177 можно считать новыми или возрождающимися. Три четверти этих новых патогенов – зоонозные. Проще говоря, покажите мне странную новую болезнь, и я, скорее всего, скажу вам, что это зооноз.

Параллельное исследование, которое провела возглавляемая Кейт Джонс команда из Лондонского зоологического общества, было опубликовано в журнале Nature в 2008 г. Эта группа рассмотрела более трехсот «событий» с участием новых инфекционных заболеваний (они использовали сокращение EID, от emerging infectious disease), произошедших в 1940–2004 г. г. Их интересовали меняющиеся тенденции и возможные закономерности. Хотя их список событий не был связан со списком патогенов, составленным учеными из Эдинбурга, Джонс с коллегами обнаружили практически такой же процент зоонозных инфекций: 60,3 %. «Более того, 71,8 % из этих зоонозных EID-событий были вызваны патогенами, жившими в дикой природе», а не в домашних животных[13]. В качестве примера они приводили вирусный энцефалит Нипах в Малайзии и SARS на юге Китая. Более того, доля эпидемических событий, связанных с дикими животными, а не домашним скотом, со временем лишь растет. «Зоонозы от диких животных – это самая значительная и растущая угроза для здоровья человечества из всех новых инфекционных заболеваний, – сделали вывод авторы. – Наши данные подчеркивают критическую необходимость наблюдения и идентификации новых потенциально зоонозных патогенов в популяциях диких животных для прогнозирования новых EID». Звучит вполне резонно: «Давайте приглядывать за дикими животными. Тесня их, загоняя их в угол, истребляя и поедая их, мы получаем от них болезни». Это даже кажется вполне выполнимой задачей. Но, указывая на необходимость наблюдения и прогнозирования, мы одновременно указываем и на неотложность проблемы, и на неудобную реальность – мы еще столько всего не знаем.

Например: почему кобыла Драма-Сириз вообще заболела на том пастбище? Может быть, потому, что укрылась под тем фикусом и съела немного травы, забрызганной жидкостью[14]летучих мышей? Как Драма-Сириз передала свое заболевание другим лошадям в конюшне Вика Рейла? Почему

Рейл и Рэй Анвин заболели, а вот трудолюбивый ветеринар Питер Рид – нет? Почему Марк Престон заболел, а Маргарет Престон – нет? Почему вспышки в Хендре и Маккее случились в августе и сентябре 1994 года – близко по времени, но на таком большом расстоянии друг от друга? Почему опекуны летучих мышей ни разу не заразились, проводя месяцы и годы буквально в обнимку с летучими лисицами?

Эти локальные загадки вируса Хендра – всего лишь миниатюрные версии больших вопросов, которые задают Кейт Джонс с ее командой, ученые из Эдинбурга, Юм Филд и многие другие исследователи по всему миру. Почему странные новые болезни появляются именно тогда, там и так, а не в другое время, в другом месте и иначе? Чаще ли это происходит сейчас, чем в прошлом? Если да, почему и как мы навлекаем на себя эти недуги? Можно ли обратить вспять или хотя бы замедлить развитие этих тенденций до того, как нас накроет новая разрушительная пандемия? Можно ли это сделать, не подвергая ужасным карам всех многочисленных зараженных животных, с которыми мы делим планету? Динамика очень сложная, возможностей очень много, и, хотя наука работает медленно, все мы хотим поскорее получить ответ на самый большой вопрос: какая ужасная болезнь, какого неожиданного происхождения и с какими неминуемыми последствиями появится следующей?

7Во время одной из поездок в Австралию я заглянул в Кейрнс, ароматный курортный городок примерно в тысяче миль к северу от Брисбена, чтобы поговорить с молодым врачом-ветеринаром. Я уже не помню, как нашел ее, потому что она очень настороженно относилась к любой шумихе и попросила не упоминать ее имя в печати. Но она согласилась поговорить со мной о своей встрече с вирусом Хендра. Встреча была короткой, но в двух ипостасях: сначала она была врачом, потом пациентом. В то время она была единственной известной выжившей жертвой вируса Хендра в Австралии, не считая конюха Рэя Анвина, который тоже заразился и выздоровел. Мы поговорили в офисе небольшой ветеринарной клиники, где она работала.

Энергичной голубоглазой молодой женщине было двадцать шесть лет; она красила темные волосы хной и заплетала их в тугой пучок. На ней были серебряные сережки, шорты и красная рубашка с коротким рукавом и логотипом клиники. Компанию нам составила дружелюбная бордер-колли – она подталкивала меня под руку, требуя внимания каждый раз, когда я пытался что-то записать. Моя собеседница рассказала мне о ночи в октябре 2004 года, когда ее вызвали к больной лошади. Владельцы беспокоились, что десятилетний мерин выглядит «как-то неважно».

Мерина звали Брауни, она это запомнила. Он жил на семейной ферме в Литл-Малгрейве, милях в двадцати к югу от Кейрнса. Собственно, она запомнила не только имя лошади, но и всю ту ночь, полную ярчайших впечатлений. Брауни был метисом квортерхорса и чистокровной верховой. Он не участвовал в скачках, нет – он был просто домашним любимцем. У владельцев фермы была дочь-подросток, и она просто обожала Брауни. В восемь часов вечера конь еще чувствовал себя нормально, но затем ему вдруг стало плохо. Владельцы заподозрили колики, боли в желудке, – может быть, он съел какую-нибудь ядовитую траву. Часов в одиннадцать вечера они позвонили в ветеринарную клинику, где дежурила героиня нашей истории. Она тут же запрыгнула в машину; когда она приехала, Брауни уже был в тяжелейшем состоянии – лежал, тяжело дыша и трясясь в лихорадке.

– Я измерила пульс и температуру – и то, и другое зашкаливало, – рассказала она мне, – а из носа шла кроваво-красная пена.

Быстро осмотрев его и проверив показатели, она подошла ближе к коню, и, когда тот чихнул, «на мои руки попало немало кровавой слизистой пены». Девочка и ее мама уже были перепачканы кровью в попытках облегчить страдания Брауни. Сейчас он уже едва мог поднять голову. Ветеринар была очень заботливой и профессиональной; она не стала ничего скрывать и сообщила, что конь умирает. Зная о своем долге, она сказала: «Я собираюсь его усыпить». Она убежала в машину, достала раствор для эвтаназии и все необходимые инструменты, но, когда вернулась, Брауни уже был мертв. В агонии у него снова шла пузыристая красная пена из ноздрей и рта.

– Вы были в перчатках? – спросил я.

– Нет. Согласно протоколу, перчатки нужно было надевать для посмертного осмотра, но не при работе с еще живыми животными. Но здесь одно очень быстро перешло в другое.

Я была одета так же, как и сейчас. Пара туфель, короткие носки, синие шорты и рубашка с коротким рукавом.

– Хирургическая маска?

– Нет, что вы.

Знаете, в лаборатории все эти меры предосторожности принять легко. А когда на дворе двенадцать ночи, льет дождь, вы работаете в темноте, делая операцию при свете фар, а рядом в истерике рыдает целая семья, с обязательными мерами предосторожности бывает трудновато. А еще… я просто не знала.

Она имела в виду, что не знала, с чем именно столкнулась, приехав на вызов.

– Я даже не предполагала, что это инфекционное заболевание.

Она тут же начала оправдываться, потому что правильность ее действий была поставлена под сомнение. Провели даже целое расследование, ее допрашивали, подозревая халатность. Ее оправдали, – собственно, она потом даже подала собственную жалобу на то, что ее не предупредили об опасности, – но карьере такие разбирательства в любом случае на пользу не идут, и, скорее всего, именно поэтому она согласилась говорить только на условиях анонимности. Она хотела рассказать историю, но потом больше не хотела к ней возвращаться.

Через несколько минут после смерти Брауни она надела сапоги, длинные брюки и перчатки до плеч и провела вскрытие. Владельцы хотели знать, не съел ли Брауни какую-нибудь ядовитую траву, которая могла представлять опасность для других лошадей. Она разрезала брюхо Брауни и обнаружила, что его кишечник в порядке. Ни заворота кишок, ни других признаков закупорки желудочно-кишечного тракта, которые могли вызвать колики, не обнаружилось. В процессе «…мне на ногу попало немного жидкости из брюшной полости. Проводя вскрытие лошади, невозможно не испачкаться», – объяснила она. Затем она заглянула в грудную клетку, сделав небольшой надрез между четвертым и пятым ребром. Если это не колики, значит, проблемы с сердцем, решила она, и эта догадка сразу же подтвердилась.

– Сердце было значительно увеличено. Легкие были влажными и полными смешанной с жидкостью кровью, в грудной полости тоже была жидкость. Значит, умер он от сердечной недостаточности. Это все, что я могла сказать после вскрытия. Я не могла определить, инфекционное это заболевание или нет.

Она предложила взять образцы ткани для лабораторного анализа, но владельцы отказали ей. Хватит информации, хватит расходов. Брауни, конечно, жалко, но они просто закопают труп бульдозером.

– А летучие мыши на этой ферме были? – спросил я.

– Летучие мыши там повсюду.

«Там» – это на севере Квинсленда, не только в Литл-Малгрейве.

– Выйдите сейчас на задний двор – там их будет не меньше пары сотен.

Весь город Кейрнс и его окрестности – просто идеальное место для проживания летучих мышей: теплый климат, множество фруктовых деревьев. Но последовавшее расследование не выявило каких-либо обстоятельств, указывавших на близкое общение Брауни с летучими мышами.

– Они не могли объяснить заражение этой лошади ничем иным, кроме случайности.

Брауни был погребен под десятью футами земли, от него не осталось образцов крови или тканей, его даже «инфицированным» назвали только задним числом, по описанной клинической картине.

Сразу после вскрытия врач тщательно вымыла руки по локоть, обтерла ноги, а потом поехала домой, чтобы принять бетадиновый душ. Она держит дома большие запасы бетадина, одного из антисептиков, применяемых врачами, как раз для таких случаев. Она хорошо отмылась, как положено хирургу, и легла спать, завершив события тяжелой, но не слишком необычной ночи. Лишь через девять-десять дней у нее начались головные боли и недомогание. Врач заподозрил грипп, простуду или, может быть, тонзиллит.

– Я часто болею тонзиллитом, – рассказала она. Врач выписал ей антибиотики и отправил домой.

Она пролежала дома целую неделю с симптомами, напоминавшими грипп или бронхит: боль в горле, сильный кашель, мышечная слабость, утомляемость. В какой-то момент старший коллега спросил, не могла ли она заразиться вирусом Хендра от умершей лошади. Она училась ветеринарии в Мельбурне, в более умеренном климате, прежде чем переехать в тропический Кейрнс, и этот вирус практически не упоминался в учебной программе. Он был слишком малоизвестным, слишком новым, а в Мельбурне его распространение угрозой не считалось. Лишь два из четырех видов летучих лисиц, служивших естественным резервуаром, распространены настолько далеко к югу, и, судя по всему, никакого беспокойства они не вызывали. Она поехала в госпиталь на анализ крови, потом сдала еще один, и у нее действительно обнаружились антитела к вирусу Хендра. К этому времени она уже вернулась на работу. Она заразилась и смогла выздороветь.

Когда она примерно год спустя встретилась со мной, она чувствовала себя хорошо – разве что выглядела немного усталой и довольно встревоженной. Она отлично понимала, что случай с Марком Престоном – заражение при вскрытии лошади, выздоровление, период хорошего самочувствия, а затем рецидив – говорит, что не нужно считать, что вирус покинул ее навсегда. За ее здоровьем следили представители медицинских служб штата; если снова вернутся головные боли, если у нее случится головокружение или судороги, если начнется покалывание по ходу нервов, если она начнет кашлять или чихать, она тут же должна об этом сообщить.

– Я до сих пор посещаю специалистов по контролю над инфекционными заболеваниями, – рассказала она. – Меня регулярно взвешивают представители Департамента первичного сектора.

Они систематически берут у нее анализы крови на антитела; их уровень странным образом то понижается, то повышается. Недавно он снова повысился. О чем это говорит – о рецидиве или о приобретенном сильном иммунитете?

Неопределенность, сказала она мне, пугает больше всего.

– Из-за того, что о болезни еще мало что известно, мне не могут даже сказать, есть ли какой-либо риск для здоровья в будущем.

Как она будет себя чувствовать через семь лет? Через десять[15]? Какова вероятность рецидива? Марк Престон внезапно умер через год. Рэй Анвин жаловался, что здоровье у него «кривое». Молодая врач из Кейрнса просто хочет знать для себя ответ на тот же вопрос, что задаем мы все: что дальше?

Глава 2

Тринадцать обезьян

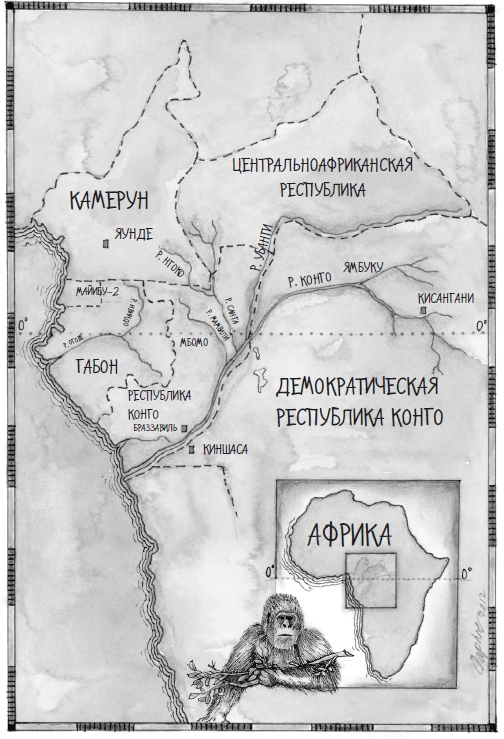

8Еще одно преодоление межвидового барьера случилось через год с небольшим после событий на ферме Вика Рейла, на этот раз – в Центральной Африке. В верховьях реки Ивиндо на северо-востоке Габона, недалеко от границы с Республикой Конго, есть небольшая деревенька под названием Майибу-2, своеобразное поселение-сателлит, расположенное всего в миле вверх по реке от деревни Майибу. В начале февраля 1996 г. восемнадцать жителей Майибу-2 вдруг заболели после того, как разделали шимпанзе и поели его мяса.

Симптомы включали в себя высокую температуру, головную боль, рвоту, субконъюнктивальное кровоизлияние, кровоточивость десен, икоту, боль в мышцах, першение в горле и кровавый понос. Всех больных решением деревенского старосты эвакуировали вниз по реке, в госпиталь города Макоку, столицы провинции. На карте расстояние от Майибу-2 до Макоку – меньше восьмидесяти километров, но вот путешествие на пирÓге по извилистой реке Ивиндо заняло семь часов. Лодка лавировала туда-сюда между стенами леса по обоим берегам. Четверо больных были уже при смерти, когда их доставили в госпиталь, и через два дня умерли. Тела доставили обратно в Майибу-2 и похоронили согласно традиционным церемониям, без каких-либо профилактических мер, которые могли бы предотвратить передачу неизвестного заболевания. Пятый больной сбежал из госпиталя, пешком добрался обратно до деревни и там умер. Вскоре начались вторичные случаи заболевания среди тех, кто ухаживал за первыми жертвами – их близких и друзей, – а также среди тех, кто погребал тела. В конечном итоге заболел 31 человек, 21 из которых скончался: смертность составила почти 68 процентов.

Эти факты и цифры были собраны командой ученых-медиков из Габона и Франции, которые добрались до Майибу-2 во время вспышки. Среди них был энергичный француз по имени Эрик Леруа, получивший образование в Париже, ветеринар и вирусолог, базировавшийся в Франсвильском международном центре медицинских исследований (CIRMF), расположенном в скромном городке Франсвиль на юго-востоке Габона. Леруа и его коллеги нашли эболавирус в образцах тканей некоторых пациентов и пришли к выводу, что съеденная обезьяна была заражена Эболой. «Шимпанзе, судя по всему, был нулевым пациентом, от которого заразились восемнадцать человек – первичные случаи», – писали они[16]. Кроме того, расследование показало, что шимпанзе не был убит деревенскими охотниками: обезьяну нашли мертвой в лесу и принесли в деревню.

Через четыре года я сидел у костра в верховьях реки Ивиндо с дюжиной местных жителей, которые работали лесничими в длительной наземной экспедиции. Эти люди, в большинстве своем – из деревень на северо-востоке

Габона, работали уже не одну неделю, прежде чем к их походу присоединился я. Они носили тяжелые мешки по джунглям и каждый вечер разбивали простенький лагерь для биолога Майка Фэя, который был буквально одержим своей миссией. Фэй – необычный человек даже по стандартам тропических полевых биологов: с мощным телосложением, упрямый, свободный духом, умный и всем сердцем преданный делу сохранения природы. Его предприятие, окрещенное «ТРАНСЕКТА», – пешая биологическая экспедиция на две тысячи миль, проходящая через самые дикие сохранившиеся леса Центральной Африки. На каждом шагу он собирал данные; кучи слоновьего навоза и следы леопардов, замеченных шимпанзе и ботанические идентификаторы, и тысячи маленьких примечаний – все скрупулезно заносилось в водонепроницаемые желтые блокноты мелким леворуким почерком; его помощники несли за ним компьютеры, спутниковый телефон, специальные инструменты и дополнительные батареи, а также палатки, пищу и медицинские припасы для него и для себя.

До северо-востока Габона Фэй добрался примерно на 290-й день пешей экспедиции. Он пересек Республику Конго с полевой командой, состоявшей из опытных конголезских лесников, в основном из бамбенджелле (одна из низкорослых африканских народностей, которых иногда называют пигмеями), но через габонскую границу их не пропустили. Так что в Габоне Фэю пришлось искать новую команду. Он набрал помощников в основном в лагерях золотодобытчиков в верховьях реки Ивиндо. Судя по всему, тяжелая работа, которую он предлагал, – прорубать проходы в джунглях и носить увесистые мешки, – показалась им предпочтительнее, чем копаться в экваториальной грязи в поисках золота. Один из сопровождающих работал не только носильщиком, но и кашеваром – каждый вечер он варил целый котел риса или фуфу (крахмалистого блюда из кассавы[17], чем-то напоминающего съедобный клейстер) и заправлял его странноватым коричневым соусом. Среди ингредиентов попеременно значились томатная паста, сушеная рыба, консервированные сардины, арахисовое масло, замороженное мясо и пили-пили (острый перец); шеф-повар считал все эти ингредиенты вполне совместимыми в любом сочетании. Но никто не жаловался. Голодны были все и постоянно. Единственное, что было хуже большой порции этого варева под конец дня, после изматывающих переходов по джунглям, – маленькая порция. Меня в эту группу отправил журнал National Geographic; я должен был идти по следам Фэя и описывать его работу и путешествие. Я периодически присоединялся к нему на десять дней тут, на две недели там, потом сбегал обратно в Соединенные Штаты, лечил ноги (мы все время ходили в сандалиях) и писал очередную статью из серии.

Каждый раз, когда я возвращался к Фэю, приходилось изыскивать какой-нибудь новый способ добраться, в зависимости от того, насколько далеко он забрался и насколько необходимы ему были припасы. Он ни разу не отклонился от избранного изначально зигзагообразного маршрута, так что я сам должен был его искать. Иногда я летел на самолете малой авиации, иногда плыл на моторной лодке-долбленке вместе с главным логистом и квартирмейстером Фэя, японским экологом Томо Нишихарой. Мы с Томо забирались в каноэ вместе с припасами, собранными для следующего этапа перехода: мешками свежего фуфу, риса и сушеной рыбы, ящиками сардин, растительного и арахисового масла, пили-пили и пальчиковых батареек. Но даже на долбленке не всегда можно было добраться туда, где нас ждали Фэй и его команда, оголодавшие и перепачканные. В этот раз, когда путешественники пересекали большой лес под названием Минкебе, мы с Томо с грохотом спустились прямо с неба на огромном 13-местном вертолете Bell-412, который за большие деньги зафрахтовала армия Габона. Полог леса, в остальных местах плотный и непрерывный, здесь подчеркивался несколькими крупными гранитными скалами, возвышавшимися над всем вокруг на высоту в несколько сотен футов, напоминая гору Эль-Капитан, окруженную зеленым туманом. На вершине одного из таких инзельбергов[18]располагалась посадочная площадка, которую указал нам Фэй. Она была в шестидесяти километрах к западу от Майибу-2.

Тот день для команды выдался сравнительно простым – им не приходилось пересекать болота, встречаться с растениями, которые могут запросто рассечь кожу, или бежать от стада слонов, разозленных попыткой Фэя заснять их на видео со слишком близкого расстояния. Они уже разбили бивуак и ожидали вертолета. И вот им подвезли припасы – в том числе даже немного пива! В общем, в лагере установилась спокойная, дружелюбная атмосфера. Я быстро узнал, что двое помощников Фэя (их звали Тони M’Бот и Софиано Этук) жили в Майибу-2 и помнили вспышку Эболы в деревне.

Общительный Тони, худой и намного более говорливый, чем его друг, согласился со мной пообщаться. Он говорил по-французски, а скромный Софиано, с телосложением бодибилдера, хмурым лицом, короткой бородкой и нервным заиканием, сидел молча. Софиано, по словам Тони, видел, как умер его брат и почти вся семья брата.

Я только познакомился с ними, так что тем вечером особенно много информации мне добыть не удалось. Через два дня мы отправились в следующий переход – по лесу Минкебе, на юг от инзельбергов. Дел было по горло, идти пешком по джунглям, где нет даже тропинок, очень тяжело, и к ночи мы все устали (особенно они, потому что им пришлось трудиться куда больше, чем мне). Впрочем, примерно на полпути, после трудного недельного перехода, общих страданий и совместных обедов Тони, наконец, достаточно потеплел ко мне, чтобы подробнее рассказать о том, что помнит. Его воспоминания в основном соответствовали докладу команды CIRMF из Франсвиля, не считая мелких расхождений в цифрах и подробностях. Но его взгляд был куда более личным.

Тони называл произошедшее l’épidémie, «эпидемией». Это произошло в 1996 году, да, сказал он, примерно в то же время, когда французские солдаты прибыли в Майибу-2 на надувной лодке Zodiac и встали лагерем неподалеку от деревни. Было неясно, для чего сюда приехали солдаты: по серьезному делу – восстановить старый аэродром? – или просто поразвлечься. Они периодически стреляли из ружей. Может быть, предположил Тони, у них с собой было и какое-то химическое оружие. Он упомянул эти подробности, потому что считал, что они могут быть связаны с эпидемией. Однажды деревенские мальчишки отправились на охоту с собаками. Охотиться они собирались на дикобразов. Но вместо дикобразов добыли шимпанзе – нет, его не убили собаки. Его уже нашли мертвым. Они принесли шимпанзе в деревню. Обезьяна уже начала гнить, сказал Тони, ее живот распух, и пахло от нее ужасно. Тем не менее люди очень обрадовались мясу. Они разделали шимпанзе и съели его. А затем буквально через два дня заболели все, кто прикасался к мясу.

Их рвало, началась диарея. Некоторых увезли вниз по реке на моторной лодке в госпиталь в Макоку. Но чтобы перевезти всех больных, топлива не хватило. Слишком много больных, недостаточно лодок. Одиннадцать человек умерли в Макоку. Еще восемнадцать – в деревне. Из Франсвиля быстро прибыли особые доктора, да, сказал Тони, одетые в белые костюмы и шлемы, но они никого не спасли. У Софиано в семье умерли шестеро. Одна из них, его племянница, – прямо у него на руках. Но сам Софиано не заболел. «Нет, и я тоже не заболел», – добавил Тони. Причина болезни была непонятной, ее окружали мрачные слухи. Тони подозревал, что французские солдаты отравили шимпанзе своим химическим оружием и не убрали его, чтобы мясо животного отравило жителей деревни. Так или иначе, выжившие очень хорошо усвоили урок. В Майибу-2 больше не едят шимпанзе.

Я спросил о мальчиках, которые пошли на охоту.

– Они умерли, все мальчишки умерли, – сказал Тони. – Собаки не умерли.

Видел ли он раньше такую болезнь, такую эпидемию?

– Нет, – ответил Тони. – C’etait le premier fois[19].

Никогда.

– Как вы готовили шимпанзе? – спросил я.

– В нормальном африканском соусе, – ответил Тони, словно это дурацкий вопрос. Я представил себе куски шимпанзе в арахисовом соусе с пили-пили, которые ложками раскладывали по фуфу.

Кроме супа из шимпанзе, мое внимание привлекла еще одна резко выделяющаяся деталь. Тони упомянул ее в первом нашем разговоре. Среди хаоса и ужаса, творившегося в деревне, они с Софиано увидели что-то очень странное: кучу из тринадцати мертвых горилл в близлежащем лесу.

Тринадцать горилл? Я не спрашивал о мертвых диких животных. Он рассказал об этом сам. Конечно же, анекдотические свидетельства[20]обычно довольно расплывчаты, неточны, иногда вообще ложны, даже если это рассказ человека, видевшего все своими глазами. Фраза «тринадцать мертвых горилл» на самом деле могла обозначать, что их двенадцать, или пятнадцать, или просто много – слишком много, чтобы измученный мозг мог их сосчитать. Люди умирали. Память постепенно расплывается. Фраза «Я их видел» могла обозначать именно это, а могла – и что-то другое. Например: «Мой друг их видел, он мой близкий друг, я доверяю его словам, как собственным глазам». Или, может быть: «Я слышал это от человека, которому доверяю». Рассказ Тони, как мне показалось, принадлежал к первой эпистемологической категории: правдивый, но не совсем точный в мелочах. Я верил, что он сам видел этих мертвых горилл, в количестве примерно тринадцати. Может быть, они валялись просто рядом, а не кучей; может быть, он даже действительно пересчитал их. Образ тринадцати трупов горилл, распростертых на куче листьев, выглядел аляповато, но правдоподобно. Дальнейшие исследования показали, что гориллы очень уязвимы для Эболы.