Полная версия:

Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу (сборник)

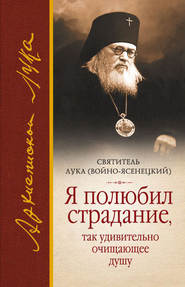

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

«Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу». Сборник

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви

ИС 13-307-1542

Подвиг во имя веры и людей

Святитель, исповедник Лука (до монашеского пострига – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877–1961), архиепископ Симферопольский и Крымский, родился в городе Керчь Таврической губернии. Он окончил Киевскую гимназию, Киевскую художественную школу и в 1903 году – медицинский факультет Киевского университета имени святого князя Владимира. Долгое время работал земским врачом. В 1921 году, в разгар гонений на Русскую Православную Церковь, когда будущее церковнослужителя сулило только тяжелый крест мученичества, он выбрал путь служения Церкви и был рукоположен во священника, а спустя два года пострижен в монашество и хиротонисан во епископа Ташкентского и Туркестанского.

В 1923 году он был арестован и отправлен в ссылку в Сибирь. Через три года епископ Лука вернулся в Ташкент, но уже в 1930 году был снова арестован и приговорен к трем годам ссылки. По освобождении он вернулся в Ташкент и стал заниматься врачебной практикой. В результате появилась книга – «Очерки гнойной хирургии», положившая начало целому направлению в медицине.

В 1936 году епископу Луке за его труд присудили ученую степень доктора медицинских наук, причем эта работа до сих пор используется в медицине.

В 1937 году Владыка был арестован и более двух лет находился в тюрьме в тяжелых условиях пыточного следствия. Но надеясь на помощь Господа, он мужественно претерпел эти испытания, не только не соглашаясь с возводимой на него ложью, но и активно протестуя, отказываясь от пищи. «Мне твердят: сними рясу – я этого никогда не сделаю. Она, ряса, останется со мной до самой смерти, – говорил он соузникам в тюрьме. – Я помогаю людям как врач, помогаю и как служитель Церкви…» В 1940 году епископ Лука был приговорен к пяти годам ссылки в Красноярский край. С началом Великой Отечественной войны Владыка предложил властям свою помощь в качестве врача и в 1941 году был назначен консультантом красноярских госпиталей. Через год окончился срок ссылки, и Владыка был возведен в сан архиепископа и назначен на Красноярскую кафедру, не имевшую тогда ни одного храма. Стараниями архиепископа Луки в 1943 году в Красноярской епархии был открыт храм. Затем архиепископ был назначен на кафедру в Тамбов.

В 1946 году за выдающиеся научные работы в области медицины он был награжден Сталинской премией первой степени – и почти все деньги пожертвовал на помощь детям, пострадавшим от последствий войны. В том же году Владыка был назначен на кафедру в Крым, где сначала совмещал архипастырское служение с врачебной помощью людям, а затем только служил, усердно трудясь над возделыванием виноградника Христова, что в условиях коммунистической власти требовало большого мужества и веры.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) явился драгоценным сосудом Божественной благодати. Бескомпромиссное и ревностное служение Богу и людям, смиренное несение креста возвели его на высоту святости. Подобно своему небесному покровителю апостолу Луке, был врачом и продолжателем апостольского дела. Архипастырь проповедовал подобно апостолу Павлу спасительное слово Христово не только в храме Господнем, но и в тюремных узах, и в ссылках, и друзьям, и гонителям, и поддерживаемый доброжелателями, и терпя скорби от лжебратии.

Он принадлежал к тем исключительно значимым для народа людям, которые не могут делать что-то лишь для себя одних, ограничиться деланием того, что лично им нравится. Для них долг служения ближним – не пустые слова, и потому они в своей деятельности не идут вслед случайному выбору, не строят на чужом фундаменте, но стараются найти то, что необходимо сделать именно здесь и сейчас и что будет полезно для всего народа. Это – строители, делатели, смело выходящие на ниву жизни по призыву Господню. На десять данных им от Бога талантов они возвращают другие десять. И это – воплощенный евангельский образец для всех нас. И хотя на его долю выпало многое из того, что пережил любой православный архиерей первой половины XX века: тюрьмы, лагеря, ссылки, – святитель Лука всегда оставался верным исповеданию Истины.

Где бы он ни находился: в застенках, на кафедре, за операционным столом – служитель Божий всегда и везде был носителем слова, никогда не прекращал своей научной, пастырской и лечебной деятельности. В одной из проповедей архипастырь говорил: «Вы спросите: «Господи, Господи! Разве легко быть гонимыми? Разве легко идти через тесные врата узким и каменистым путем?» Вы спросите с недоумением, в ваше сердце, может быть, закрадется сомнение, легко ли иго Христово? А я скажу вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно легко». А почему легко? Почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос; потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать тебя, помогать нести это бремя, этот крест. Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засвидетельствовать вам, что когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело, и путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест мой. Тяжелое было это бремя, но вспоминаю о нем как о светлой радости, как о великой милости Божией…»

Подробнее о жизни священноисповедника Луки вы узнаете из его «Автобиографии», которая помещена в этой книге и была продиктована им секретарю Е.П. Лейкфельд. «Автобиография» заканчивается 1958 годом.

Но Господь отмерил исповеднику еще три года жизни. В 1958 году архиепископ Лука полностью теряет зрение. Однако, как вспоминает протоиерей Евгений Воршевский, даже такой недуг не мешал владыке в последние три года своей жизни совершать богослужения.

Своей дочери святитель написал: «От операции я отказался и покорно принял волю Божию быть мне слепым до самой смерти. Свою архиерейскую службу стану продолжать до конца». Архиепископ Лука входил без посторонней помощи в храм, прикладывался к иконам, читал наизусть богослужебные молитвы и Евангелие, помазывал елеем, произносил проникновенные проповеди.

«Считаю своей главной обязанностью везде и всюду проповедовать о Христе», – говорил он и остался верен этому принципу до конца своей жизни. Ослепший архипастырь также продолжал управлять Симферопольской епархией с помощью доверенных лиц и принимать больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами.

Архиепископ Лука скончался в День Всех Святых, в земле Российской просиявших, 11 июня 1961 года. Похоронен на городском кладбище Симферополя. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) был реабилитирован только в апреле 2000-го, а в августе того же года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен как исповедник в сонме новомучеников и исповедников российских. Он почитается как святой и другими Поместными Церквами, в частности, Греческой Православной Церковью. Причисление святителя к лику святых есть призвание к новому служению, но уже в качестве небесного заступника, имеющего особое дерзновение молиться пред Престолом Божиим о своей земле и народе.

При работе над нашим сборником мы руководствовались тем, чтобы составить его из наставлений для мирян, в которых Владыка говорил о смирении каждого при несении своего креста, о покаянии, о вере, о жертвенной любви. И сейчас слово пастыря помогает нам возрастать в вере и уповании о Господе.

День памяти святителя Луки Православная Церковь празднует 11 июня.

От составителя

Автобиография

Юность

Мой отец был католиком, весьма набожным, он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он как католик был несколько отчужден.

Мать усердно молилась дома, но в церковь, по-видимому, никогда не ходила. Причиной этого было ее возмущение жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах. Два брата мои – юристы – не проявляли признаков религиозности. Однако они всегда ходили к выносу Плащаницы и целовали ее и всегда бывали на Пасхальной утрени. Старшая сестра, курсистка, потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, получив тяжелые переломы бедра и плечевой кости и разрывы почек, от этого впоследствии образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только двадцать пять лет. Младшая сестра, доселе здравствующая, прекрасная и очень благочестивая женщина.

Религиозного воспитания я в семье не получил, и если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом от очень набожного отца.

С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую художественную школу, в которой проявил немалые художественные способности, участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой, изображавшей старика-нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую академию художеств.

Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет, с тем чтобы после перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам, ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным, в особенности к богословию, философии и истории. Поэтому я предпочел поступать на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право.

Но через год меня опять неодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книрра. Однако уже через три недели тоска по родине неудержимо повлекла меня домой, я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью.

В это время впервые проявилась моя религиозность. Я каждый день, а иногда и дважды в день ездил в Киево-Печерскую лавру, часто бывал в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, делал зарисовки того, что видел в Лавре и храмах. Я сделал много зарисовок, набросков и эскизов молящихся людей, лаврских богомольцев, приходивших туда за тысячу верст, и тогда уже сложилось то направление художественной деятельности, в котором я работал бы, если бы не оставил живописи. Я пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко определилось основное религиозное направление в моих занятиях живописью. К этому времени я ясно понял процесс художественного творчества. Повсюду: на улицах и в трамваях, на площадях и базарах – я наблюдал все ярко выраженные черты лиц, фигур, движений и по возвращении домой все это зарисовывал. На выставке в Киевской художественной школе получил премию за эти свои наброски.

Для отдыха от этой работы я каждый день ходил версты за две по берегу Днепра, по дороге усиленно размышляя о весьма трудных богословских и философских вопросах. Из этих размышлений моих, конечно, ничего не вышло, ибо я не имел никакой научной подготовки.

В это же время я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого и стал, можно сказать, завзятым толстовцем: спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Однако мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение «В чем моя вера», резко оттолкнувшее меня издевательством над Православной верой. Я сразу понял, что Толстой – еретик, весьма далекий от подлинного христианства.

Правильное представление о Христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который, по доброму старому обычаю, я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости как напутствие в жизнь. Очень многие места этой Святой Книги, сохранявшейся у меня десятки лет, произвели на меня глубочайшее впечатление. Они были отмечены красным карандашом.

Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им: Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Мф. 9, 37). У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: «О Господи! Неужели у Тебя мало делателей?!» Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву Свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение Ему.

Так прошел этот довольно странный год. Можно было бы поступить на медицинский факультет, но опять меня взяло раздумье народнического порядка, и по юношеской горячности я решил, что нужно как можно скорее приняться за полезную практическую для простого народа работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом настроении я однажды отправился к директору народных училищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным человеком: он хорошо оценил мои народнические стремления, но очень энергично меня отговаривал от того, что я затевал, и убеждал поступить на медицинский факультет.

Это соответствовало моим стремлениям быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, но поперек дороги стояло мое почти отвращение к естественным наукам. Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Когда я изучал физику, химию, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содержание. Тем не менее я учился на одни пятерки и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анатомией. Изучал кости, рисовал и дома лепил их из глины, а своей препаровкой трупов сразу обратил на себя внимание всех товарищей и профессора анатомии. Уже на втором курсе мои товарищи единогласно решили, что я буду профессором анатомии, и их пророчество сбылось. Через двадцать лет я действительно стал профессором топографической анатомии и оперативной хирургии.

На третьем курсе я страстно увлекся изучением операций на трупах. Произошла интересная эволюция моих способностей: умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии и тонкую художественную работу при анатомической препаровке и при операциях на трупах. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии.

На третьем курсе я неожиданно был избран старостой. Это случилось так: перед одной лекцией я узнал, что один из товарищей по курсу – поляк – ударил по щеке другого товарища – еврея. По окончании лекции я встал и попросил внимания. Все примолкли. Я произнес страстную речь, обличавшую безобразный поступок студента-поляка. Я говорил о высших нормах нравственности, о перенесении обид, вспомнил великого Сократа, спокойно отнесшегося к тому, что его сварливая жена вылила ему на голову горшок грязной воды. Эта речь произвела столь большое впечатление, что меня единогласно избрали старостой.

Государственные экзамены я сдавал блестяще, на одни пятерки, и профессор общей хирургии сказал мне на экзамене: «Доктор, вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо вы прекрасно знаете все отделы медицины, а я уж многое забыл, что не относится прямо к моей специальности».

Только на экзамене по медицинской химии (теперь она называется биохимией) я получил тройку. На теоретическом экзамене я отвечал отлично, но надо было сделать еще исследование мочи. Как это, к сожалению, было в обычае, служитель лаборатории за полученные от студентов деньги рассказал, что надо найти в первой колбе и пробирке, и я знал, что в моче, которую мне предложили исследовать, есть сахар. Однако благодаря маленькой ошибке троммеровская реакция у меня не вышла, и когда профессор, не глядя на меня, спросил: «Ну, что вы там нашли?» – я мог бы сказать, что нашел сахар, но сказал, что троммеровская реакция сахара не обнаружила.

Эта единственная тройка не помешала мне получить диплом лекаря с отличием. Когда все мы получили дипломы, товарищи по курсу спросили меня, чем я намерен заняться. Когда я ответил, что намерен быть земским врачом, они с широко открытыми глазами сказали: «Как, вы будете земским врачом?! Ведь вы ученый по призванию!» Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям.

Работа в земских больницах

Сразу стать земским врачом мне не пришлось, так как я окончил университет осенью 1903 года, перед самым началом войны с Японией; и началом моей медицинской работы была военно-полевая хирургия в госпитале Киевского Красного Креста возле города Читы.

В нашем госпитале было два хирургических отделения: одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач отряда поручил мне, хотя в отряде были еще два хирурга значительно старше меня. Я сразу же развил большую хирургическую работу, оперируя раненых, и, не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные ответственные операции на костях, суставах, на черепе. Результаты работы были вполне хорошими, несчастий не бывало. В работе мне много помогла недавно вышедшая блестящая книга французского хирурга Лежара «Неотложная хирургия», которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток.

Я не был кадровым врачом и военной формы никогда не носил.

В Чите я женился на сестре милосердия, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли святой сестрой. Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед нашим венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул Свой лик и образ Его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминанием об ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью.

Мы уехали из Читы до окончания войны, и я поступил врачом в Ардатовское земство Симбирской губернии. Там мне пришлось заведовать городской больницей. В трудных и неприглядных условиях я сразу стал оперировать по всем отделам хирургии и офтальмологии. Однако через несколько месяцев мне пришлось отказаться от работы в Ардатове ввиду ее невыносимой трудности.

Надо отметить, что в ардатовской больнице я сразу столкнулся с большими трудностями и опасностями применения общего наркоза при плохих помощниках, и уже там у меня возникла мысль о необходимости, по возможности, избегать наркоза и как можно шире заменять его местной анестезией. Я решил перейти на работу в маленькую больницу и нашел такую в селе Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии. Однако и там было не легче, ибо в маленькой участковой больнице на десять коек я стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что ко мне пошли больные со всех сторон, и из других уездов Курской губернии и соседней, Орловской.

Вспоминаю курьезный случай, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей пришли ко мне, ведя друг друга за палки и чая исцеления.

В это время вышла первым изданием книга профессора Брауна «Местная анестезия, ее научное обоснование и практические применения». Я с жадностью прочел ее и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликованы. Я запомнил, между прочим, что осуществление регионарной анестезии седалищного нерва Браун считает едва ли возможным. У меня возник живой интерес к регионарной анестезии, я поставил себе задачей заняться разработкой новых методов ее.

В Любаже мне встретилось несколько редких и весьма интересных хирургических случаев, и о них я там же записал две мои первые статьи: «Элефантиаз лица, плексиформная неврома» и другую – «Ретроградное ущемление при грыже кишечной петли».

Чрезмерная слава сделала мое положение в Любаже невыносимым. Мне приходилось принимать амбулаторных больных, приезжавших во множестве, и оперировать в больнице с девяти часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам исследовать под микроскопом вырезанное при операции, делать рисунки микроскопических препаратов для своих статей, и скоро не стало хватать для огромной работы и моих молодых сил.

Заслуживает упоминания и моя первая трахеотомия[1], сделанная в совершенно исключительных условиях. Я приехал для осмотра земской школы в недалекую от Любажа деревню. Занятия уже кончились. Неожиданно прибежала в школу девочка, неся в руках совершенно задыхающегося ребенка. Он поперхнулся маленьким кусочком сахара, который попал ему в гортань. У меня был только перочинный ножик, немного ваты и немного раствора сулемы. Тем не менее я решил сделать трахеотомию и попросил учительницу помочь мне. Но она, закрыв глаза, убежала. Немного храбрее оказалась старуха-уборщица, но и она оставила меня одного, когда я приступил к операции. Я положил спеленутого ребенка к себе на колени и быстро сделал ему трахеотомию, протекшую как нельзя лучше, вместо трахеотомической трубки я ввел в трахею гусиное перо, заранее приготовленное старухой. К сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахара застрял ниже – по-видимому, в бронхе.

Земской управой я был переведен в уездную фатежскую больницу, но и там недолго пришлось мне поработать. Фатежский уезд был гнездом самых редких зубров-черносотенцев. И самым крайним из них был председатель земуправы Батезатул, задолго до войны прославившийся своим законопроектом о принудительной эмиграции в Россию китайских крестьян для передачи их в рабство помещикам.

Батезатул счел меня революционером за то, что я не отправился немедленно, оставив все дела, к заболевшему исправнику, и постановлением управы я был уволен со службы. Это, однако, не обошлось благополучно. В базарный день один из вылеченных мной слепых влез на бочку, произнес зажигательную речь по поводу моего увольнения, и под его предводительством толпа народа пошла громить земскую управу, здание которой находилось на базарной площади. Там был только один член управы, от страха залезший под стол. Мне, конечно, пришлось поскорее уехать из Фатежа. Это было в 1909 году.

В 1907 году в Любаже родился мой первенец – Миша. А в следующем, 1908 году родилась моя дочь Елена. Должность акушерки мне пришлось исполнять самому. Из Фатежа я уехал в Москву и там немного менее года был экстерном хирургической клиники профессора Дьяконова. По правилам этой клиники все врачи-экстерны должны были писать докторскую диссертацию, и мне предложена была тема «Туберкулез коленного сустава». Через две-три недели меня пригласил профессор Дьяконов и спросил, как идет работа по диссертации. Я ответил, что уже прочел литературу, но у меня нет интереса к этой теме. Умный профессор с глубоким вниманием отнесся к моему ответу и, когда узнал, что у меня есть собственная моя тема, с живым интересом стал расспрашивать о ней. Оказалось, что он ничего не знает о регионарной анестезии, и мне пришлось рассказывать ему о книге Брауна. К моей радости, он предложил мне продолжать работу над регионарной анестезией, оставив предложенную тему.

Так как моя тема требовала анатомических исследований и опытов с инъекциями окрашенной желатины на трупах, то мне пришлось перейти в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии, директором которого был профессор Рейн, председатель Московского хирургического общества. Но оказалось, что и он не слышал и ничего не читал о регионарной анестезии.

Скоро мне удалось найти простой и верный способ инъекции и к седалищному нерву у самого выхода его из полости таза, что Генрих Браун считал вряд ли разрешимой задачей. Нашел я и способ инъекции к срединному нерву и регионарной анестезии всей кисти руки. Об этих моих открытиях я сделал доклад в Московском хирургическом обществе, и он вызвал большой интерес.