Полная версия:

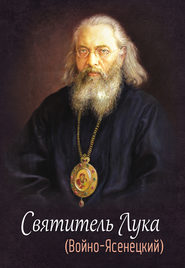

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

На протяжении всей жизни для Валентина Феликсовича все пациенты были равны, и самое высокое положение в обществе не давало каких-либо преимуществ в лечении. «Он одинаково доброжелательно и внимательно осматривал и лечил и простого мужика из глухой сибирской деревни, и видного чиновника. Неизменно строго относился доктор лишь к воинствующим безбожникам, болезни которых он считал карой Божией за их грехи противления». [10, с. 14, 15.]

Еще в ардатовской больнице Валентин Феликсович столкнулся с большими трудностями и опасностями применения общего наркоза. В то время больные зачастую умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от наркоза при операциях, либо от самих операций.

«У меня возникла мысль о необходимости, по возможности, избегать наркоза и как можно шире заменять его местной анестезией. …В это время вышла первым изданием книга профессора Брауна «Местная анестезия, ее научное обоснование и практические применения». Я с жадностью прочел ее и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликованы. Я запомнил, между прочим, что осуществление регионарной анестезии седалищного нерва Браун считает едва ли возможным. У меня возник живой интерес к регионарной анестезии, я поставил себе задачей заняться разработкой новых методов ее». [1, с. 17, 18.] Регионарная анестезия – самая щадящая по последствиям по сравнению с обычной местной и тем более общей анестезией, однако – самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в строго определенные участки тела – по ходу нервных стволов.

Из Фатежа Войно-Ясенецкий направился в Москву для работы над диссертацией. Там немного менее года он был экстерном хирургической клиники профессора Дьяконова. По правилам этой клиники все врачи-экстерны должны были писать докторскую диссертацию, и Войно-Ясенецкому была предложена тема «Туберкулез коленного сустава». Архиепископ Лука вспоминал: «Через две-три недели меня пригласил профессор Дьяконов и спросил, как идет работа по диссертации. Я ответил, что уже прочел литературу, но у меня нет интереса к этой теме. Умный профессор с глубоким вниманием отнесся к моему ответу и, когда узнал, что у меня есть собственная моя тема, с живым интересом стал расспрашивать о ней. Оказалось, что он ничего не знает о регионарной анестезии, и мне пришлось рассказывать ему о книге Брауна. К моей радости, он предложил мне продолжать работу над регионарной анестезией, оставив предложенную тему.

Так как моя тема требовала анатомических исследований и опытов с инъекциями окрашенной желатины на трупах, то мне пришлось перейти в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии, директором которого был профессор Рейн, председатель Московского хирургического общества. Но оказалось, что и он не слышал и ничего не читал о регионарной анестезии.

Скоро мне удалось найти простой и верный способ инъекции и к седалищному нерву у самого выхода его из полости таза, что Генрих Браун считал вряд ли разрешимой задачей. Нашел я и способ инъекции к срединному нерву и регионарной анестезии всей кисти руки. Об этих моих открытиях я сделал доклад в Московском хирургическом обществе, и он вызвал большой интерес». [1, с. 20.]

Валентин Феликсович напряженно и плодотворно трудился – несколько месяцев он препарировал трупы в Институте топографической анатомии, оттачивая методы и технику регионарной анестезии. Для изучения вариантов обезболивания тройничного нерва пришлось исследовать триста черепов. Вот что он пишет в письме домой: «Из Москвы не хочу уезжать, прежде чем не возьму от нее того, что нужно мне: знаний и умения научно работать. Я по обыкновению не знаю меры в работе и уже сильно переутомился. А работа предстоит большая: для диссертации надо изучить французский язык и прочитать около пятисот работ на французском и немецком языках. Кроме того, много работать придется над докторскими экзаменами». [10, с. 15.]

Занимаясь научной работой, Валентин Феликсович всегда имел жизненные задачи, руководствовался желанием облегчить страдания больных и труд врачей. В применении такого совершенного метода местного обезболивания как регионарная анестезия была огромная практическая потребность, особенно же у земских врачей. Хирургия имела для владыки Луки огромное значение, так как благодаря ей он мог служить бедным и страждущим людям.

В 1908–1909 годах в журнале «Хирургия» появляются первые научные работы В. Ф. Войно-Ясенецкого, посвященные вопросам обезболивания. Всего за первые двенадцать лет своей хирургической деятельности будущий владыка Лука опубликовал девятнадцать из сорока двух своих научных работ.

Однако в Москве семье с двумя маленькими детьми было не на что жить, и Войно-Ясенецкие переезжают в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии. Это было большое степное село на реке Хопер с двумя храмами и с четырьмя кабаками. В праздничные дни там было особенно неспокойно – начинались пьянки, драки, поножовщина. По рассказам старого медика Виктора Федосьевича Елатомиева, работавшего в Романовской слободе вскоре после Войно-Ясенецкого, болезни там тоже приобретали огромный размах: бытовым сифилисом могло болеть целое село, «пневмония – так ее на расстоянии видно, флегмона – так полведра гноя». Два врача, три фельдшерицы и фельдшер, работая без передышки целыми сутками, едва справлялись с наплывом больных. На прием в амбулаторию приходило по 100–150 человек. А после этого надо было ехать верхом или на телеге по деревням. Дел и там хватало, ведь на участке было двадцать сел и двенадцать хуторов, там на месте приходилось делать операции под наркозом, накладывать акушерские щипцы.

Вот что представляла собой земская больница в Романовке по «Обзору состояния земской медицины в Балашовском уезде за 1907–1910 и отчасти 1911 года»: «Романовский участок. Площадь 580 кв. верст. Население 30506 человек. Более 70 % жителей расположено далее, чем за 8 верст от дома врача. Амбулатория – 31640 обращений в год. Участок в два раза превышает требования нормы по площади и в три раза по населению и количеству работы». Принимая за час 25–30 больных, можно было уделить каждому не более двух минут. Тут и осмотр и назначение. Приемы длятся по 5–7 часов в день. По подсчетам составителя «Обзора»: «…Только в 45 случаях из 100 можно поставить приблизительно точный диагноз, а 55 проходят мимо без диагноза. На долю одного врача нередко приходится принять до 200 человек… Помещение для амбулаторных приемов большей частью тесно и душно. В Балашовском участке, например, в одной комнате принимают три врача, двое из них – за одним столом. Тут же за ширмой гинекологические исследования, рядом, в перевязочной, делают разрезы, прививки детям, все это сопровождается криками, плачем.

В ожидальнях давка и шум, бывают случаи обмороков от недостатка воздуха. О каком-либо выслушивании больного здесь не может быть и речи». В этой тесноте, духоте и шуме полтора года работал и Валентин Феликсович. Кроме врачебного приема и выездов на нем была в больнице и вся хирургия. «Я делал в Романовке не менее 300 операций в год» [1, с. 96, 97.], – пишет он в биографии 1945 года. «Обзор» подтверждает: в 1909 году хирург произвел 292 операции. В начале следующего года операционный темп возрос еще больше.

О результатах работы в больнице В. Ф. Войно-Ясенецкий напечатал отчет отдельной книжкой по образцу отчетов клиники профессора Дьяконова. Работа над регионарной анестезией продолжалась в Москве во время ежегодных месячных отпусков. Валентин Феликсович работал с утра до вечера в Институте профессора Рейна и профессора Карузина при кафедре описательной анатомии.

В Романовке родился сын Алексей. Жена Анна была полностью занята детьми и домом, и, тем не менее, помогала мужу в подготовке отчетов и первой книги.

В 1911 году Валентин Феликсович получил предложение занять пост главного врача и хирурга уездной больницы на 50 коек в Переславле-Залесском Московской губернии. Там семья Войно-Ясенецких прожила шесть с половиной лет. А в 1914 году родился младший сын Валентин.

Переславльская больница оборудована была также плохо, как и Романовская. Не было ни электричества, ни рентгеновского аппарата, воду доставлял водовоз в бочке, вонючая яма заменяла канализацию. Чистка этой ямы на несколько часов парализовывала жизнь лечебницы. В больницу стекались в основном крестьяне со всего уезда.

«В половине девятого утра больничный кучер Александр подавал к дому главного врача экипаж. Войно-Ясенецкие занимали довольно просторный деревянный дом помещицы Лилеевой на Троицкой улице, неподалеку от того места, где теперь шоссе Москва – Ярославль прорезает старинный земляной вал. Расстояние от дома до больницы не больше версты, но и это время у врача зря не пропадало. Он брал с собой в экипаж 15–20 карточек с немецкими и французскими словами и учил их по дороге.

Старший сын владыки Луки Михаил Валентинович, вспоминая о том времени, рассказывал: «Отец работает днем, вечером, ночью. Утром мы его не видим, он уходит в больницу рано. Обедаем вместе, но отец и тут остается молчаливым, чаще всего читает за столом книгу. Мать старается не отвлекать его. Она тоже не слишком многоречива». [1, с. 97.]

Бывшая горничная, прослужившая у Войно-Ясенецких семь лет, Елизавета Никаноровна Кокина с большой любовью вспоминает о них: «Завтракал барин один в восемь утра. Обедать приезжал в пять. После обеда немного отдыхал. Потом в кабинете больных принимал. После вечернего самовара уходил к себе в кабинет. Пишет там, читает, пока весь керосин в лампе не выгорит. Часто его ночью в больницу вызывали. Молча собирается, едет. Никогда не сердился, если вызывали». [1, с. 97.]

«С детьми, – продолжает Елизавета Никаноровна, – барин и барыня очень ласковы были. Никогда их не наказывали, даже слова грубого не говорили. Только Мишу за баловство мать в чулан иногда ставила. Да скоро и выпускала». [1, с. 98.]

Михаил Валентинович не помнил про чулан, но ласковый доброжелательный тон, принятый в семье, глубоко запал в его память. «Мебель в Переславльском доме была до последней степени неказистая, – рассказывал он. – Сбережений ни тогда, ни потом отец не имел». Об этом говорит и Е. Н. Кокина: «Им, Ясенецким, форсить-то не из чего было. Вина, табаку в доме не держали, сластей тоже никогда не бывало. Книг только ему по почте много шло. Книг было много. Ни в театры, ни в гости они не ездили, и к ним редко кто ходил. Раз в месяц приезжала знакомая игуменья из Федоровского монастыря, чайку попить. Да еще захаживал доктор Михневич с женой Софьей Михайловной. Они вместе в больнице работали». [1, с. 98.]

Валентин Феликсович обладал невероятной работоспособностью. С его приходом в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в несколько раз. Спустя время, в 70-х годах врач этой больницы с гордостью докладывал: «Делаем полторы тысячи операций в год – силами 10–11 хирургов. В 1913 году один Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций». [15.] Особенно были загружены воскресные и праздничные дни, но в эти дни он все чаще старался посещать местную церковь, где у него было даже свое место.

В Переславле-Залесском он одним из первых в России делал сложнейшие операции не только на желчных путях, почках, желудке, кишечнике, но даже на сердце и мозге. Прекрасно владея техникой глазных операций, он многим слепым возвращал зрение.

Однажды Валентин Феликсович прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были отец, мать и пятеро их детей. Из семи человек после операции шестеро стали зрячими. Прозревший мальчик лет девяти впервые вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся ему совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?» Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением ощупав коня, закричал радостно: «Это наш, наш Мишка!» [15.]

В 1915 году в Петрограде вышла книга В. Ф. Войно-Ясенецкого «Регионарная анестезия», блестяще иллюстрированная самим автором, в которой он обобщил и результаты исследований, и свой богатейший хирургический опыт. На смену прежним примитивным способам слойного пропитывания анестезирующим раствором всего, что надо резать, пришла новая методика местной анестезии, в основу которой легла рациональная идея прервать проводимость нервов, по которым передается болевая чувствительность из области, подлежащей операции. За эту работу Варшавский университет присудил Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому премию имени Хойнацкого. Эту награду получали авторы лучших сочинений, прокладывающие новые пyти в медицине. К сожалению, денег (900 рублей золотом) автор не получил, потому что не смог представить в Варшаву определенное количество экземпляров книги: маленький тираж был раскуплен мгновенно.

В 1916 году В. Ф. Войно-Ясенецкий защитил свою монографию «Регионарная анестезия» как диссертацию и получил степень доктора медицины. Архиепископ вспоминал: «Интересен был отзыв профессора Мартынова. Он сказал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших назначений по службе и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее». А профессор Карузин, очень взволнованный, подбежал ко мне и, потрясая мою руку, усердно просил прощения в том, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранятся черепа, и не подозревал, что там создается такая блестящая работа». [1, с. 91.]

Было еще одно великое событие в жизни будущего архиепископа, начало которому Господь положил в Переславле. С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Любаже и Романовке Валентин Феликсович понял огромное значение гнойной хирургии: «Я поставил своей задачей глубокое самостоятельное изучение диагностики и терапии гнойных заболеваний. В конце моего пребывания в Переславле пришло мне на мысль изложить свой опыт в особой книге – «Очерки гнойной хирургии». Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайне странная неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Быть священнослужителем, а тем более епископом мне и во сне не снилось, но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу уже когда мы во чреве матери». [1, с. 24.]

Уже через несколько лет это стало полной реальностью.

В 1915–1916 годах Валентин Феликсович заведовал небольшим госпиталем для раненых.

В начале 1917 года в гости приехала старшая сестра Анны Васильевны, только что похоронившая в Крыму свою дочь, умершую от скоротечной чахотки. Она привезла с собой ватное одеяло, под которым лежала ее больная дочь и прожила в доме всего недели две. Вскоре после ее отъезда у Анны Васильевны обнаружились явные признаки туберкулеза легких. Это изменило дальнейшую жизнь семьи.

Ташкент. Священство

Болезнь Анны Васильевны совпала с тем временем, когда был объявлен конкурс на должность хирурга и главного врача большой городской больницы в Ташкенте, и Валентин Феликсович при очень большом числе кандидатов получил приглашение. В марте 1917 года семья переехала в Ташкент.

«С нами ехала девушка-прислуга, недавно родившая ребенка. На полдороге от Переславля до Москвы пришлось остановиться на неделю в гостинице Троице-Сергиевой Лавры вследствие высокой лихорадки у Ани. Поездка на поезде в Москву и дальнейший путь до Ташкента с малыми детьми были крайне трудными, так как было уже сильно расстроено железнодорожное движение. В Ташкенте у нас была отличная квартира главврача при больнице, пять комнат, в которых, однако, мне самому нередко приходилось мыть полы из-за неизбежного при революции расстройства жизни». [1, с. 24, 25.]

С конца 1917 года положение дел в Ташкенте стало резко ухудшаться. Дорожали продукты, базары были нищими, горничная Войно-Ясенецких простаивала в очередях с раннего утра до середины дня.

Профессор-антрополог Лев Васильевич Ошанин, три года работавший врачом в Ташкентской больнице под руководством Войно-Ясенецкого, с глубоким уважением относившийся к Валентину Феликсовичу, вспоминает в своей рукописи «Очерки по истории медицинской общественности в Ташкенте»: «Время было тревожное. Нести суточные дежурства приходилось через двое-трое суток. В 1917–1920 годах в городе было темно. На улицах по ночам постоянно стреляли. Кто и зачем стрелял, мы не знали. Но раненых привозили в больницу. Я не хирург и, за исключением легких случаев, всегда вызывал Войно-Ясенецкого для решения вопроса, оставить ли больного под повязкой до утра или оперировать немедленно. В любой час ночи он немедленно одевался и шел по моему вызову. Иногда раненые поступали один за другим. Часто сразу же оперировались, так что ночь проходила без сна. Случалось, что Войно-Ясенецкого ночью вызывали на дом к больному, или в другую больницу на консультацию, или для неотложной операции. Он тотчас отправлялся в такие ночные, далеко не безопасные (так как грабежи были нередки) путешествия. Так же немедленно и безотказно шел Войно-Ясенецкий, когда его вызовешь в терапевтическое отделение на консультацию. Никогда не было на его лице выражения досады, недовольства, что его беспокоят по пустякам (с точки зрения опытного хирурга). Наоборот, чувствовалась полная готовность помочь.

Я ни разу не видел его гневным, вспылившим или просто раздраженным. Он всегда говорил спокойно, негромко, неторопливо, глуховатым голосом, никогда его не повышая. Это не значит, что он был равнодушен, – многое его возмущало, но он никогда не выходил из себя, а свое негодование выражал тем же спокойным голосом». [1, с. 99, 100.]

В больнице Валентин Феликсович организовал хирургическое отделение. Недостатка в больных не было. Шла гражданская война. Над больничным двором свистели пули. Стены корпусов, как оспой, покрылись пулевыми шрамами. Во время одной из таких перестрелок ранило в бедро операционную сестру.

Здоровье Анны Васильевны ухудшалось, нервы были постоянно напряжены. К зиме стало совсем голодно. Анна кое-как ходила по дому, но ни готовить, ни убирать уже не могла. Дети помнят, как Валентин Феликсович вечером мыл полы, накручивая на половую щетку старые бинты. Стали приносить из больничной кухни обед – квашеная тухлая капуста плавала в мутной воде. Лечил Анну Васильевну доктор Моисей Слоним, лучший терапевт города, лечивший высокопоставленных лиц и имевший частный прием. Человек добрый, он пытался поддержать больную не только лекарствами, но и усиленным питанием: от своего стола посылал доктор довольно богатые по тем временам обеды. Но ни обеды Слонима, ни продукты, которые тайком от Войно-Ясенецкого посылала его жене семья хирурга Ротенберга, не приносили большой пользы. Анна раздавала пищу детям, а сама сидела на той же капустной похлебке, что и муж. Окончательно подорвал ее здоровье арест Валентина Феликсовича во время восстания Туркменского полка.

Военный комиссар Туркестанской республики К. Осипов в январе 1919 года попытался захватить в Ташкенте власть. Было ли это восстание направлено против большевистских крайностей, или Осипов просто замыслил назначить себя диктатором – неизвестно, но при подавлении восстания пострадало много ни в чем не повинных людей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов