Полная версия

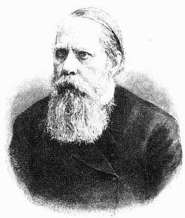

Полная версияМихаил Салтыков-Щедрин. Его жизнь и литературная деятельность

О внутренней его жизни в этот период дают еще некоторое представление сохранившиеся в его бумагах заметки, выписки из прочитанных книг, краткие наброски мыслей, которые потом предполагалось “развить”, и т. п. Все это, несмотря на свою отрывочность, показывает, чем он интересовался, что думал и чем собирался заниматься. Сохранился, например, “приступ” к биографии Беккарии и заметки “Об идее права”. К начатой биографии Беккарии приложено несколько выписок из него и против одной из них, где он говорит, что “люди согласились молчаливым контрактом пожертвовать частью своей свободы, чтобы пользоваться остальным спокойно” и т. д., Салтыков замечает: “Нельзя себе представить, чтобы человек мог добровольно отказаться от части свободы, да и нет в том никакой надобности”. В заметках “Об идее права” бегло набросано несколько мыслей, которые, по-видимому, должны были лечь в основу этой работы: о важности сравнительного изучения уголовных законов, о связи между законодательством и нравами, о преступлении вообще, о полных любви и снисхождения взглядах на него у народов цивилизованных, когда “в сознании народном живет идея правды” и законодатель изучает “глубочайшие тайники природы человеческой”; о взгляде на преступление как на действие воли человека, направленное к увеличению суммы личного его благосостояния, и которое было бы вполне законным, если бы не было сопряжено с ущербом для других; о причинах, влияющих на меру наказания, и несправедливости специальных наказаний (например, телесных) для целых сословий; о различии преступлений против права гражданского (искусственного). На особом листе начато было еще рассуждение на тему: имеет ли всякий член общества право требовать от него насущного хлеба.

Мы едва ли ошибемся, – замечает по этому поводу К. К. Арсеньев при рассмотрении этого наброска, – если скажем, что Салтыков хотел выставить в этой работе “в самом ярком свете крайности мальтузианства – и затем перейти к его опровержению…” Сохранились еще между салтыковскими бумагами и несколько страниц выписок из Токвиля (“De la démocratie en Amérique”), Вивьена (“Etudes adminisratives”) и Шерюэля (“Histoire de I'admi-nistration monarchique en France”). Наконец, о литературных занятиях свидетельствуют “Губернские очерки”, сразу доставившие ему громкую известность и оказавшиеся, как скоро сам он убедился при знакомстве с другими внутренними губерниями, настолько типичными, что в далеком Крутогорске как бы отразилась вся провинциальная Россия. Потому-то “Губернские очерки” и имели такое большое значение.

ГЛАВА III. СЛУЖБА И ЛИТЕРАТУРА

Возвращение из Вятки в Петербург с тяжелыми предчувствиями.-“Губернские очерки”. – Женитьба. – Чиновник особых поручений министерства внутренних дел. – Доклад Салтыкова о злоупотреблениях по ополченскому делу и записка о полиции. – Журнальная деятельность Салтыкова. – Полемика с Ржевским по крестьянскому вопросу. – Выход в отставку. – Салтыков получает отказ в просьбе издавать журнал. – Сотрудничество в “Современнике”. – Недовольство литературой и перемена журнальной деятельности на административную. – Отношение к служащим. – Воспоминания рязанских старожилов о служебной деятельности Салтыкова в их губернии. – Салтыков окончательно оставляет службу и всецело отдается литературе

В ноябре 1855 года Салтыкову было позволено выехать из Вятки, а 12 февраля 1856 года он был отставлен от должности советника вятского губернского правления и причислен к министерству внутренних дел. Таким образом, почти восьмилетняя ссылка кончилась. Обязан он был этим, по словам г-на Михайлова, новому вятскому губернатору Ланскому, а всего вероятнее, в лице его – новым веяниям и перемене взглядов после Крымской кампании. Но возвращался он в Петербург не с радостным, а, скорее, со стесненным сердцем. Хотя в дороге ему и снилась погребальная процессия “прошлых времен”, но надежды на будущее смешивались с опасениями, что в действительности получится нечто гораздо меньшее ожиданий. Это было уже плодом горького опыта жизни, плодом близкого знакомства с официальным Крутогорском и невольных отсюда обобщений. Кроме того, у него образовалась привычка к далекому краю, к его зыбучим пескам, большим хвойным лесам и в особенности к населяющему его люду, “простодушному, смирному, слегка унылому, или, лучше сказать, как бы задумавшемуся над разрешением какой-то непосильной задачи”, а затем были сомнения в собственных силах. В этом последнем отношении Салтыков всегда преувеличивал опасения. К счастью, это не оказывало парализующего влияния на его деятельность, не переходило в разочарование и бесплодное нытье, а являлось в такой мере, чтобы браться за дело всеми силами и делать его со всем тщанием. О настроении его в это время можно отчасти судить по очерку “В дороге”:

“Передо мною растворяются двери новой жизни, – писал он, – той полной жизни, о которой я мечтал, к которой устремлялся всеми силами души своей… И между тем внутри меня совершается странное явление! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое тайное горе сосет мое сердце… Я огорчен, я подавлен, я уничтожен… Мне кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любил, чем был счастлив, что я неожиданно очутился один, отторгнутый от всего живого… И в самом деле, что меня ждет впереди? Новая борьба, новые хлопоты, новые искательства? А я так устал уж, так разбит жизнью, как разбита почтовая лошадь ежечасной ездой по каменистой дороге! И не то чтоб я в самом деле много жил, много изведал, много выстрадал… Нет… между тем сознаю, что душа моя действительно огрубела, а в сердце царствует преступная вялость. Ужели же я погибну, не живши? – спрашиваю я себя и вдруг чувствую нестерпимый прилив крови в жилах. Мне хочется бежать-бежать, кричать-кричать… Но вместе с тем я, как выздоравливающий больной, ощущаю, что мне сильный моцион еще не по силам, что одно желание моциона порождает уже расслабление и усталость…”

Разумеется, настроение это сейчас же прошло, как только он приехал и взялся за дело. И дела у него сразу явилось по горло, как служебного, так и литературного (в 1856 году начали печататься в “Русском вестнике” его “Губернские очерки”), и частного, так как в этом же году он женился и должен был устраивать свои домашние дела. По службе мы видим следующее: 12 мая на надворного советника Салтыкова возлагается составление свода распоряжений министерства внутренних дел, относящихся к войне 1853–1856 годов; 20 июня он назначается в том же министерстве исправляющим должность чиновника особых поручений VI класса, а 5 августа командируется в губернии Тверскую и Владимирскую для обозрения на месте письменного делопроизводства губернских комитетов ополчения. Результатом этой командировки явилась обширная записка, черновая рукопись которой сохранилась в бумагах Салтыкова и в которой он яркими чертами обрисовал закулисную сторону и многочисленные злоупотребления ополченского дела. Безобразия внутренних губерний едва ли не превосходили безобразий вятских. Кроме этих поручений на него возлагались и другие: например, составление предположений об улучшении устройства земских повинностей; об устройстве православных церквей в западных губерниях; об устройстве градских и земских полиций и т. п. По последним двум предметам также сохранились в бумагах служебные записки. Обширная записка о полиции отлично рисует административные взгляды Салтыкова и замечательна как по знанию и изучению предмета не только у нас, но и в европейской практике, так и по той прямоте, с какою он высказывал свои широкие взгляды.

К сожалению, объем этой записки не позволяет нам остановиться на ней более подробно, но все-таки мы не можем не сказать, что Салтыков в ней с резкостью изображает неудовлетворительное состояние тогдашней полиции, рассматривает вопрос о централизации и децентрализации и является сторонником последней, защищает самодеятельность и самостоятельность “земства”, а по пути затрагивает и вопрос о суде, говоря о необходимости общего переустройства губернской и уездной администрации.

Положительная сторона предложений Салтыкова теперь может, пожалуй, показаться несколько странной (например, состав земского совета после издания земского положения), но тогда это было бы большим шагом вперед, а многое из высказанного им и до сих пор имеет самое современное значение: например, упущенная из виду и потом только, в 80-х годах, всплывшая в земских проектах мысль о необходимости объединения уездного управления, приурочение этого управления к земской почве с подчинением земству полиции исполнительной и вообще взгляд на отношения между земством и центральной властью, который высказывается теперь лучшими представителями государственного права.[2]

Нужно заметить, что записка эта была писана раньше 1860 года, когда Салтыков, бывший тогда уже вице-губернатором (с 6 марта 1858 года), участвовал в занятиях учрежденной при министерстве комиссии о губернских и уездных учреждениях, и тем больше, конечно, она делает ему чести как человеку, который, едва вернувшись из Вятки, не остановился ради истины и интересов общественных перед соображениями о личных интересах и решился с такою прямотою высказывать свои взгляды. А если мы сличим эти взгляды с теми выписками, какие он делал в Вятке, то увидим и всю последовательность и устойчивость его миросозерцания и убеждений.

В 1858 году Салтыков был назначен в Рязань вице-губернатором. В 1860-м его перевели на ту же должность в Тверь, где ему несколько раз пришлось исполнять должность губернатора. Хотя служебных занятий у него было достаточно, но все-таки он мог уделять некоторое время литературе. Окончив в 1857 году “Губернские очерки”, вышедшие вскоре отдельным изданием, он в том же году напечатал еще несколько произведений, из которых некоторые не вошли в полное собрание его сочинений (комедия “Смерть Пазухина”, появившаяся в “Русском вестнике”, и “Жених”, картина провинциальных нравов, в “Современнике”). В 1858–1859 годах Салтыков печатается в “Русском вестнике”, в “Атенее”, в “Современнике”, в “Библиотеке для чтения” и в “Московском вестнике”. Почти все написанное в это время вошло потом в “Невинные рассказы”. С 1860 года Салтыков примыкает к “Современнику” и делается постоянным его сотрудником. В других изданиях появляются только несколько сцен его и рассказов во “Времени” за 1862 год да несколько публицистических статей в “Московских ведомостях” за 1861 год, когда их издавал Корш. Первые потом были перепечатаны в “Сатирах в прозе”, вторые никуда не вошли и, к сожалению, совсем забыты, несмотря на представляемый ими интерес. Это одни из наиболее “горячих” его статей за полной его подписью по поводу крестьянской реформы, когда против нее стали подниматься голоса консервативно-дворянской партии и таких господ, как Ржевский, с которым он полемизировал. Статьи эти: “Об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу”, “Об ответственности мировых посредников”, “Где истинные интересы дворянства” – и несколько других заметок и возражений Ржевскому положительно заслуживают того, чтобы войти вместе с другими интересными документами и работами в следующее издание его сочинений.

Он чувствовал и знал, что начинается реакция против реформы, что, выступая горячим защитником ее, он не понравится многим и что это может повлиять на дальнейшую его службу, но, тем не менее, писал, так как трудно было переживать нечестивые усилия молча.

Литература тянула его к себе все сильнее и сильнее, и, вероятно, главным образом под влиянием этой притягательной силы, он вышел в 1862 году в первый раз в отставку. Сначала он хотел было поселиться в Москве и основать там двухнедельный журнал; но когда это ему не удалось,[3] то переехал в Петербург и вошел с начала 1863 года в редакцию “Современника”, где и стал деятельно работать.

За это время (1863–1864) он пишет очень много и в разных отделах: рассказы, очерки, московские письма, отдельные статьи, обозрения общественной жизни, участвует в “Свистке”, разбирает и делает отзывы о новых книгах; некоторые статьи подписывает прежним псевдонимом “Н. Щедрин”, другие – “К. Турин” (московские письма), третьи – “Михаил Змиев-Младенцев” (в “Свистке”), а большинство оставляет совсем без подписи. Только незначительная часть из написанного им в это время вошла в отдельные издания и в полное собрание его сочинений (“Невинные рассказы”, “Признаки времени”, “Помпадуры и помпадурши”), остальное же до сих пор лежит под журнальным спудом и было бы, вероятно, совсем забыто, если бы А. Н. Пыпин не сделал списка того, что принадлежало его перу.[4] Если не больше, чем теперь, то во всяком случае и тогда литература была переполнена разными “терниями”, начиная от чисто нравственных и кончая материальными. Салтыков зависел от журнальной работы, “Современник” много платить не мог, приходилось, как сам Салтыков однажды выразился, “перебиваться рецензиями”, которых больше всего им и писалось, а библиографическая работа – самая неблагодарная. Нехорошо чувствовал себя Салтыков в это время и стал подумывать опять о службе. Вот что говорит о нем в ту пору г-жа Головачева в своих воспоминаниях (“Исторический вестник”, 1889, № 11):

“Сумрачное выражение лица еще более усилилось. Я заметила, что у него появилось нервное движение шеи, точно он желал высвободить ее от туго завязанного галстука (это осталось на всю жизнь). Из молчаливого он сделался очень говорлив… Я была однажды свидетельницей страшного раздражения Салтыкова против литературы. Не могу припомнить названия его очерка или рассказа, запрещенного цензором. Салтыков явился в редакцию в страшном раздражении и нещадно стал бранить русскую литературу, говоря, что можно поколеть с голоду, если писатель рассчитывает жить литературным трудом, что одни дураки могут посвящать себя литературному труду, что чиновничья служба имеет перед литературой преимуществе. Салтыков уверял, что он навсегда прощается с литературой, и набросился на Некрасова, который, усмехнувшись, заметил ему, что не верит этому”.

Разумеется, Некрасов как большой знаток человеческого сердца и писательской психологии в особенности был прав; но Салтыков действительно оставил на некоторое время литературу и опять поступил на службу: 6 ноября 1864 года он был назначен председателем пензенской казенной палаты. Через два года его перевели на ту же должность в Тулу, а в октябре 1867 года – в Рязань. К сожалению, о времени его службы в министерстве финансов, а равным образом и о времени вице-губернаторства почти нет никаких сведений, между тем этот период его деятельности особенно интересен, так как он был уже совсем в иной роли, чем в Вятке.

Г-н Скабичевский рассказывает (“Новости”, 1889, № 116), что ему приходилось слышать от провинциальных чиновников, служивших под его начальством, что “начальник он был редкий: как они ни робели порою от его, по-видимому, грозных окриков, но никто его не боялся, а, напротив того, все очень любили его за то, что он входил в нужды каждого мелкого чиновника и был крайне снисходителен ко всем его слабостям, которые не приносили прямого вреда службе”. Мне тоже приходилось слышать о его снисходительности и внимательности к мелким чиновникам и их экономическому положению; так, например, при распределении наградных денег к праздникам он всегда стоял за то, чтобы больше давать тем, кто получал меньше жалованья, и сокращать слишком большие награды имевшим и без того хорошие оклады. Слышал я, между прочим, и такой рассказ: однажды Салтыкову во время служебной поездки нужно было во что бы то ни стало приготовить к утренней почте несколько бумаг, поэтому он и бывший с ним какой-то маленький чиновник сели работать на ночь, – Салтыков в одной комнате, а тот рядом, в другой. Недолго выдержал чиновник и заснул на диване. Услышав храп, Салтыков вышел и, видя его усталое лицо, взял и подложил ему подушку, а сам сел на его место и кончил к рассвету и его, и свою работу. Утром, когда бедный чиновник проснулся, то прежде всего испугался, что проспал и не кончил работы, но каково же было его удивление, когда он увидел, что работа кончена рукою Салтыкова. Страх, разумеется, еще увеличился. А Салтыков между тем еще не спал: из соседней комнаты слышался скрип его пера, – он что-то поправлял и доканчивал в своих бумагах. Но вот он кончил и выходит на цыпочках, чиновник ни жив ни мертв, а он самым обыкновенным образом говорит: “Ну, батюшка, должно быть, вы вчера очень устали, я уж подушку вам подложил да боялся все разбудить, но куда там – спите как убитый, ничего не слышите”. Тот, разумеется, стал извиняться, а этот и не думал сердиться. Подобное отношение к людям было совершенно в характере Салтыкова. Немало было подобных же фактов и из журнальных отношений, когда он обнаруживал редкую деликатность и внимательность к людям, входил в такие положения, в какие, право, никто не вошел бы; когда вы ждали, что вот он рассердится, а он вдруг начинал сочувствовать вам или, начав на кого-нибудь сердиться и заметив ошибку, вдруг замолкал и принимался ухаживать за человеком, ухаживать по-своему, по-неумелому, иногда даже с воркотней, но так все-таки, что для вас было очевидно старание загладить свой промах.

В два периода служебной деятельности (вице-губернатором и председателем трех казенных палат), о котором мы говорим, у Салтыкова должно было быть особенно много столкновений. Это время его деятельности, повторяем, очень интересно, так как, будучи в ином положении, он и там вносил в дело ту же прямоту, ту же искренность и неподкупную честность, какими отличался в литературе. Рассказы его из этого времени полны тяжелых впечатлений и самых мрачных красок. Ему приходилось видеть воочию и переходную эпоху 60-х годов со всеми изворотами и ухищрениями недовольных реформами, и все прелести дореформенных порядков: крепостное право, откуп, судебную волокиту и взяточничество, самоуправство, насилие и грубость, бюрократическое всевластие, лень и формализм, и, само собою разумеется, что он не оставался ко всему этому равнодушен. Я как сейчас помню его рассказы о ревизии тюрем и мест заключения: “Вы не можете представить, какие ужасы мне приходилось видеть; я ведь застал еще застенки и деревянные колодки, из которых заставлял при себе вынимать людей”. Им было возбуждено несколько дел о жестоком обращении с крестьянами. Доклады, отзывы, заключения и вообще переписка его по таким поводам, хранящаяся где-нибудь в архивах, должна представлять большой интерес. Писал он бумаги, по всей вероятности, не обычным форменным языком, а языком литературным, живым и страстным.

Кое-какие сведения о пребывании Салтыкова в Рязани были сообщены несколькими рязанскими старожилами г-ну Мачтету и попали в печать.

Приехал Салтыков в Рязань (15 апреля 1858 года) на должность вице-губернатора самым скромным образом, в простом дорожном тарантасе, как самый простой обыватель, чем несказанно удивил ожидавшее его местное общество, которое уже знало его как автора “Губернских очерков”. Зажил он также просто и скромно: у себя принимал и изредка сам бывал в гостях, со всеми просто обращался, кое-когда играл в карты, но большую часть времени посвящал служебным делам. Работы было много. В качестве вице-губернатора он был председателем губернского правления, где дореформенные порядки были особенно неказисты. “Безграмотность была до того велика, например, что одного бывшего семинариста, горчайшего пьяницу, держали, несмотря ни на что, в канцелярии только за то, что он в трезвом виде умел кое-как справляться с буквою е и знаками препинания”. Им дорожили и “берегли его для особо важных бумаг”. Служащие получали крохотное содержание; взятки были не только обычаем, но и правом и назывались “доходом”. Прямо так и говорилось: жалованья столько-то, а дохода столько-то. Например, стряпчему жалованья полагалось всего 480 рублей в год, а доход его определялся в 2 тысячи рублей. Обыватели также смотрели на это как на нечто установленное, как на “кормление”, и безропотно делали приношения. “Взяткой” тогда называлось только грубое вымогательство. Поэтому назначение Салтыкова было многим неприятно; но большинство все-таки надеялось, что все останется по-старому, что сначала он, может быть, и поусердствует, а потом “усядется”, так что можно будет его проводить и делать что угодно. Но Салтыков при первом же приеме служащих сказал им: “Брать взяток, господа, я не позволю и с более обеспеченных жалованьем буду взыскивать строже. Кто хочет со мною служить – пусть оставит эту манеру и служит честно. К тому же, господа, я должен сказать вам правду: я обстрелянный уже в канцелярской каббалистике гусь, и провести меня трудно”.

Один из старожилов говорит в присланных воспоминаниях: “…в короткое время большая часть состава служащих губернского правления обновилась, вошли новые элементы, желавшие служить честно”. Затем Салтыков добился наконец, что чиновники научились хоть мало-мальски грамотно писать и излагать свои мысли. Стоило это немалых усилий и времени: ему приходилось просматривать лично каждую бумагу, самому корректировать орфографические ошибки, вводить смысл в безграмотную тарабарщину и снова возвращать бумагу в стол для приведения в должный вид. Помимо этой кропотливой и скучной работы в канцелярии Салтыков нередко увозил с собою “целые вороха таких бумаг” и просиживал за их исправлением дома иногда целые ночи. Отношение Салтыкова к служащим было самое простое, без всякого подразделения их на ранги. С первого взгляда, по обыкновению, он казался сердитым и грубоватым, но “все скоро свыкались с этим и понимали, что имеют дело с человеком добрым, участливым, в глубине души крайне деликатным, безусловно простым и честным”. Выведенный из себя, он иногда выкрикивал что-нибудь резкое, но все видели, что собственно гнева тут гораздо меньше, чем горя.

Вот два случая, характеризующие его отношения, о которых тогда долго и много говорилось в Рязани.

Раз один столоначальник, человек немолодой, безусловно честный, но в то же время и безусловно безграмотный, поднес Салтыкову к подписи бумагу по довольно важному делу. Прежде составлявшиеся им бумаги Салтыков частенько рвал и затем, ворча и ругаясь, сам писал их. Бедняга был уже не раз в таком положении и, будучи человеком “амбиционным”, вошел в кабинет довольно взволнованным. Салтыков прочел бумагу раз, другой, поднял в изумлении плечи и воскликнул:

– Что это такое вы тут намудрили?

– Доклад-с, ваше превосходительство! – отвечал тот, волнуясь еще более.

– Доклад!! Ахинея-с, а не доклад. Тут ни один дьявол не разберет вашего доклада. Вы-то понимаете сами, что написали?

– Я понимаю-с, ваше превосходительство! – сконфуженно сказал столоначальник. Салтыков вспыхнул:

– Ну, в таком случае, батюшка, извините, – один из нас несомненный дурак.

Чиновник обиделся и сказал что-то о своем самолюбии. Салтыков тоже сконфузился, взял его за руку, усадил, прочитал бумагу и спросил – можно ли понять? Чиновник согласился, что нельзя, простил обиду и сознался, что бумаги для него всегда были “делом темным”, так как он служил все по счетоводству, более 25 лет служил и столоначальником стал за свое старшинство. Узнав это, Салтыков обещал и вскоре нашел ему более подходящее место; а чиновник всю жизнь рассказывал про этот случай и в Михайлов день всегда служил молебен за Салтыкова.

Другой случай был с экзекутором губернского правления, когда Салтыков заменял уехавшего в отпуск губернатора. В страшную снежную бурю старик экзекутор, по установленному обычаю, явился к нему с рапортом, что в губернском правлении “все обстоит благополучно”, а тот, увидев, что старик опушен снежинками и весь синий, дрожит от холода, принялся его отогревать чаем с ромом, совершенно забыв о рапорте, и в конце концов сказал ему, чтобы тот в другой раз не рапортовал в такую погоду, так как он и сам знает, что “ни мятежа, ни глада, ни мора в губернском правлении быть не может”.

– Душа человек, что и говорить! – рассказывал потом экзекутор, но как строгий формалист втихомолку ворчал и добавлял:-А все-таки не по форме это!.. Как это без рапортов! Хоть и благополучно, а все-таки следует.

Относясь к сослуживцам просто, душевно, с охотой исполняя их законные желания, Салтыков, однако, был очень требователен в работе. Он и себя не щадил и не баловал, сам просиживал за работою целые ночи – и от сослуживцев своих требовал большого труда. По важным делам, в особенности по делам о притеснениях крестьян, по делам раскольничьим, он всегда сам составлял резолюции и писал постановления, не говоря уже о том, что сам перечитывал и пересматривал каждую бумажку, каждое донесение. Эти резолюции и постановления представляют собою несомненно очень ценный материал. Всегда и везде Салтыков являлся горячим защитником притесняемых, и не только защитником, а прямым ходатаем. Последнее давало повод ко всякого рода неприятным столкновениям, породило недружелюбное отношение к нему со стороны многих, довольно сильных лиц в губернии, служило предметом толков и пищей для клевет и инсинуаций и в конце концов повлекло за собою даже перевод Салтыкова в Тверь, – но он не сдавался, а твердо и неуклонно шел своею дорогой.