Полная версия:

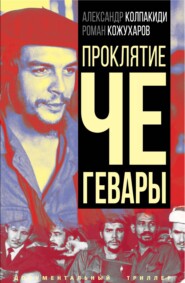

Проклятие Че Гевары

А Ульрика разом вдруг перестает смеяться. Ледниковая шапка воцаряется на невозмутимо возвысившемся, ставшем недостижимым её лице, и ты понимаешь, что сморозил какую-то чушь. Но она не вдается в подробности. Лицо её совершенно меняется. Оглядываясь по сторонам с индейским прищуром, она машинально берет пальцами левой руки свой серебряный крестик и теребит его указательным и большим пальцами. «Идём», – сухо произносит она и, не дожидаясь тебя, стремительно направляется в здание вокзала.

И ты, еле поспевая за ней со своей дорожной сумкой, понимаешь, что страхи твои вовсе не ребяческие. Ребячество осталось там, за спиной, в канувшем за вагонным окном Берлине, в университетских аудиториях, пропитанных мелом и запахом юности, замешанного на духах и перебродившем гормонами поте. Оно утонуло в бездонно-любовном немом беззаветном укоре заплаканных карих глаз покинутой Флоры…

Флора… Нежная преданность, моя ты мулаточка, какао со сливками – «как ты любишь, любимый, – чуть сахара и немного остывший»… Иная Бразилия вдруг проснулась в тебе, и уже не какао и сливки, а терпкий, одуряюще горький матэ[12] проникает в твою застоялую кровь. Так-то, Альдо… Наивный, ты думал, они благополучно атрофировались. Вещая с университетской кафедры, ты и не чаял обнаружить их внутри. А они все это время ждали, как ягуар, что крадется по непроходимой сельве, до поры неразличимо сливаясь с безумно-запутанным изумрудным рисунком веток и листьев.

Ты ответил Ульрике: «Красная олива», и ощущение опасности, забытое ещё с допотопных времен Сан-Паулу и похищения Элдрика, вдруг помчалось по венам, как поезд метро, окатило тебя ушатом адреналина. Неудержимая волна выплеснулась наружу и понеслась в мелькании лиц и фигур, в галдеже пассажиров и даже в исполненном неги и шарма голосе из вокзальных динамиков, объявившем о прибытии Венского экспресса. Вслед за стремительно удалявшимся факелом – огненно-рыжей Ульрикой…

«Verde Olivo» – это журнал…» – монотонно, словно «Stabat Mater» с амвона, бормочет Рендидо. Он никак не откликнулся на твою историю с паролем и Ульрикой. Другое дело Торрес. Этот на все лады начал играть и переигрывать ситуацию, которую коротко изложила Ульрика. И к чему она это? Или осмеяние – у них что-то вместо обряда посвящения? А Рендидо, с ножницами в руках, не обращая внимания на хохот и шуточки Торреса, терпеливо даёт информацию. «Кубинцы выпускали его… Конечно, им «Олива» была, как кость в горле. Враги перекрестили его в «Красную оливу». Перекрасили… Из-за его содержимого… Оно было, действительно, самое что ни на есть красное», – непроницаемо и монотонно, покачиваясь на своем тюфяке, будто шаман кечуа, произносит Рендидо. «Он расходился по всей Латинской Америке. И мы в Ла-Пасе читали его…» Его взгляд уставился в одну точку где-то на голой, без ковров и картин, стене напротив. «А разве в Бразилии не читали «Оливу»?» Глаза его вперились прямо в тебя, но вопрос его прозвучал все так же прозрачно, лишенным гамм и оттенков. «Читали… Маригелла давал мне номера…», – бурчишь ты, как студент-недоучка, неимоверным внутренним усилием сдерживаясь, чтобы опять не превратиться в красную оливу. «Да, Маригелла…» – совсем теплым эхом вторит Рендидо, прикрыв глаза. Точно молится за душу вожака бразильской герильи. Торрес на несколько мгновений перестает смеяться.

Что ж, ты прекрасно знал Карлоса, и не считаешь нужным сходу что-то кому-то доказывать. «Они и так должны знать. А если не знают, то нечего и объяснять», – подумал ты.

Этот Рендидо, прыщавый зануда, который у них в коммуне, видимо, вместо пугала или громоотвода, притягивающего на себя все насмешки, словно прочел твои мысли. «Не бойся. У тебя надежные рекомендации. Участвовать с Маригеллой в городской герилье…» – сказал он, и густая кровь доброжелательности наполнила облатку его пустопорожнего голоса. «Я и не боюсь…» – несколько запальчиво парируешь ты и добавляешь уже спокойно, но с пафосом: «Карлос был вожаком по природе… Многих из нас он вывел на освещенную дорогу». Какого черта ты скатываешься до этого дешевого пафоса? Неужели ты, мифотворец чертов, стремишься произвести впечатление на этих юнцов?

Зануда всё также сидел, замерев и прикрыв веки. «Природа… что мы знаем о природе идущих впереди?» – прозвучал наполненный страстью голос Ульрики. Если бы в них не плескалось столько страсти, слова её могли бы показаться сухой риторикой: «Жмурясь, сетуя и жалуясь, мы, смертные, бредем за путеводной звездой, освещающей нам путь. Много ты можешь сказать о природе звезды?» Последний вопрос она задала, точно щелкнула бичом, широко распахнув свои глаза-изумруды и уперев их тебе прямо в душу. Напряжение этого взгляда передалось тебе, и ответ готов был уже прозвучать. Но зануда обесточил возникшее электричество. «И насчет украденного гринго знаем. Отлично знаем». Торрес совсем повеселел. «История с Элдриком наделала много шума», – откликнулся он. – Помню, мне не давала покоя мысль: одного его выкрали, или с супругой. Газеты писали, что у американского посла жена-красавица, бывшая «мисс» какого-то штата…» Ты слушаешь его нескончаемую болтовню и внутри нарастает неясное беспокойство. Когда же они отведут тебя к главному?

Но к индейцу ты в первый раз так и не попал. Он у них, видимо, что-то вроде гуру или шейха в ордене дервишей. И охраняют его почище золотого Будды. «Не гогочи, Торрес! Алехандро работает! И, вообще, хорошо бы тебе хоть на минуту заткнуться!..» И ни на секунду не умолкающий Торрес, перуанец с покрытым шрамами лицом тореадора и с подростковым, бесшабашным весельем в глазах, покорнейше повинуется шиканью Ульрики, и… нет, не смолкает, но на несколько минут делает свой «громкоговоритель» потише. «А когда же мы с тобой поработаем, Ульрика?», – откровенным взором провожая её фигуру, с масленой интонацией бросает Торрес ей вслед, встряхивая своими засаленными, черными как смоль волосами. И ты еле сдерживаешься, чтобы не дать ему… нет, не в зубы, а подзатыльник, как нашкодившему школьнику. «Не в этой жизни, Морено, – ничуть не смущаясь, парирует Ульрика. – Твой язык работает за двоих, так что вряд ли тебе нужна партнерша». Под дружный хохот Торрес на миг умолкает, но довольная улыбка не покидает его неунывающее лицо. А ведь они не намного младше тебя, Альдо. Да уж, старина Альдо! Неужели любовная патока Флоры обернулась непролазной трясиной жира? Да, ты всегда умел находить виноватых. Кому ты сейчас отвел роль несчастного папы Карло?

Ты нетерпеливо оглядываешься вокруг, стараясь избегать настырного взгляда Рендидо. «Так сегодня мы с Алехандро не увидимся?» – спрашиваешь ты, еле скрывая досаду. «Нет», – отвечает Ульрика. – «Герман, с ним ты увидишься завтра. На сегодня с тебя и так достаточно». Голос её струится неожиданно мягко и доброжелательно.

«Алехандро работает…» Что он там, смешивает коктейль Молотова? Из-за двери, которая уже стала для тебя заветной, не доносится ни звука. И в воздухе – ни намека на солярку и керосин. Уж ты-то никогда не забудешь, как готовят коктейль Молотова… Рендидо словно читает твои мысли. Ты вдруг раздосадовано ловишь себя на мысли, что с самого твоего появления на пороге этой квартиры, больше напоминающей зал ожидания на вокзале, он испытующе тебя изучает. Ну и противный же у него взгляд! И голос какой-то дребезжащий, надтреснутый, словно скрывающий точащую его немочь.

«Хроника», – с пиететом, который кажется тебе излишним, произносит зануда. «Хроника», – вдруг, прервав свой поток балагурства, совершенно серьезным эхом вторит Торрес. Ты усилием воли сдерживаешь порыв любопытства. От тебя вопросов они не услышат. В конце концов, с тебя на сегодня, действительно, хватит. Или, может, Ульрика сказала больше, чем все услышали? Ведь сегодня ещё не закончилось. Впрочем, ты давно уже живешь так, что сегодня не заканчивается для тебя никогда.

И Рендидо, и Торрес сидят на матрацах прямо на полу, обложившись немыслимым ворохом газет и журналов. Повсюду разбросаны обрезки страниц. В руках у них ножницы, которыми они одну за другой кромсают страницы.

«Проходи, Герман, располагайся. Любой свободный тюфяк – в твоем полном распоряжении. И не обращай на нас внимания. Мы грубые, неотесанные мачетерос. У нас тут сезон уборки сахарного тростника», – панибратски откликается Торрес. «Смотрите, Герман, небось, удивлен. Наверно, ломает себе голову, что за бумажной ерундой они тут так заняты?» «Когда язык без костей, его не сломаешь. Вот челюстям и приходится отдуваться», – отвечаешь ты, может быть, излишне жестко. Но Торрес начинает заливисто хохотать, потряхивая своими черносмольными прядями. «А ты парень не промах», – сквозь смех выводит он и многозначительно подмигивает: «То-то, смотрю, Ульрика, примчалась с вокзала такая взбудораженная, такая…» «Морено!.. – окрик Ульрики доносится из другой комнаты. – Герман ещё не привык к твоим шуточкам, поэтому как бы тебе не схлопотать с непривычки». «Умолкаю! Умолкаю!..» – добродушно пошел на попятный Торрес, не переставая посмеиваться.

Вчитываясь в заголовки, ты понимаешь, что здесь собраны практически все французские издания. По первой полосе «Пари-матч» становится ясно, что газеты сегодняшние. Возле Рендидо рассыпана ещё стопка испанских изданий.

Ульрика возвращается в комнату с новой охапкой и вываливает её на единственный стоящий посреди просторной комнаты стол. Ты подбираешь одну из них, упавшую на пол. «Корьере делла сера?»[13] – удивленно спрашиваешь ты. Ульрика и остальные, прекратив щелкать ножницами, на миг замирают, устремив на тебя странные взоры. «Только не говори, что ты знаешь итальянский…» – покачивает головой Морено. Немой вопрос сквозит в лицах Ульрики и Рендидо. «Мой бразильский желудок лучше всего переваривает пасту. Особенно, если запить её рюмкой граппы. Это наследственное…», – отвечаешь ты. «Ты слышала, Ульрика? Он произнес волшебное слово «граппа», – причмокивая, подхватил Торрес. «Да, Герман… Теперь ты по уши вляпался в «Хронику». Я же предупреждал, ни в коем случае не признавайся, что знаешь итальянский…» Ульрика, пристально глядя тебе в глаза, серьезным тоном переспросила: «Ты говоришь по-итальянски?» «Иногда даже думаю, Ульрика. Мой отец эмигрировал из Италии…» «Интересно, о чем сейчас думает Герман? – не унимался Торрес. – Наверное: Ульрика, amore mio[14]…» Твоя рука, минуя запреты рассудка, стремительно выбрасывается вперед, но рука Ульрики оказывается стремительней. Её ладонь с неожиданной силой перехватывает твою кисть. У самого лица Торреса, которое даже не дрогнуло, ни капли не расплескало своей развеселости. «Ну, ладно, ладно. Ну, всё, всё увлекся, понесло меня. Прости меня, Герман, я нес ерунду», – Торрес так добродушно смотрит на тебя, протягивая руку в знак примирения. Ты держишь паузу. «Прости меня, Герман. И ты, немочка. Такой напарник, как Рендидо, нагонит скуку на кого угодно. Что это за мачетерос? С кем ты поставила меня на уборку сахарного тростника, жестокосердная Ульрика? Надо же как-то себя развлечь? Простите… Я нес ерунду». «Полную. И тебе следовало бы начистить твою перуанскую вывеску», – без тени обиды уточняет Ульрика. Ты жмешь его руку, которая тут же одевает кольца ножниц. «Видишь, Ульрика, у Германа руки тянутся к делу. Так дай же ему мачете в руки, пусть кромсает итальянскую плантацию». «Какая плантация, какая «Хроника»?» – непонимающе спрашиваешь ты. «Морено это так называет – уборка сахарного тростника. Мы делаем вырезки, из газет, из журналов. Для «Хроники». Алехандро её составляет… Вот тебе мачете», – она протягивает тебе ножницы. «Вырезки? Какие вырезки?». «Сейчас объясню тебе, Герман…»

Ульрика… С выражением бесстрашной воительницы на бесстрастно-прекрасном лице она кивнула тебе в сторону двери. Жест, лаконично означавший: «Пора». Попрощавшись с тобой, они тут же погружаются в свою бумажную, и тебе, раздосадованному, кажется, тут же забывают о существовании некоего Германа Буша, приехавшего в Париж, чтобы проконсультироваться насчет своей статьи «Боливийская армия между олигархией и революцией». «И ещё этот Алехандро, священная корова этих газетных дервишей. Он, видите ли, не соизволил принять…», – с досадой думаешь ты, послушно следуя за Ульрикой. Впрочем, досада твоя держалась недолго. Перед тем, как с соблюдением всех мер осторожности и конспирации – на метро, с двумя пересадками и автобусом – отправиться в свой номер в отеле «Эксельсиор», до которого на такси было двадцать минут, ты предлагаешь Ульрике увидеться сегодня вечером, и она неожиданно быстро и деловито – как само собой – соглашается, кивнув своей огненной шапочкой. «До встречи, Герман Рохо…»

Снова её улыбка из тростникового сахара. Она назвала тебя Рохо, и пока ты шел к метро, и спускался на эскалаторе, ты думал об этом, о её сильном, молодом теле, внушающем страсть, о предстоящем вечере. А потом, когда поезд накатил и смял платформу, снова вернулось то, ради чего ты приехал, то, из-за чего ты плохо спал и постоянно оглядывался на улицах. Твой консультант…

О таком рецензенте нельзя было и мечтать. Впрочем, что такое «нельзя» и что такое «было»? В миг (годы тому назад, но для тебя это – по-прежнему дымящееся, неостывшее «сегодня»!), когда Альдо и его товарищи выволокли из дипломатического «Мерседеса» со звездно-полосатыми флажками трясущегося, смертельно бледного господина посла и втолкнули его потное тело в свой грузовой фургончик, когда взверещали скаты фургончика, рванувшего с места, ты явственно ощутил, что отныне не знаешь слова «нельзя», и не сможешь объяснить его смысла. Теперь ты знаешь одно: он тысячу раз прав, оставив завет: «Мое поражение не означает, что нельзя было победить». И разве Че не доказал, что «был» – ещё одно слово, имеющее значение, но лишенное смысла?

Прошло уже семь лет с похищения Элдрика. От того безрассудного вечера тебя отделяет невозвратная прорва лет и пространство бездонной Атлантики… Но вот ты стоишь, держась за поручень парижского метро, и с шумом несущегося по тоннелю поезда в открытую форточку вагона врываются шампанские брызги адреналина, неистовый шепот товарищей и жалобные, просящие стоны мертвенно бледного гринго, именем Иисуса заклинающего о пощаде. И что такое тогда это «было», как не фикция, пшик, придуманный теми, кто так никогда и не узнает солоноватый привкус того, что именуется осуществлением?

«До встречи, Герман Рохо»… Привкус красной оливы, черт побери. Плод, который не по зубам кабинетным глупцам… Уж не себя ли, университетскую крысу, ты имеешь в виду, деревянный шалунишка Альдо? «Verde Olivo»… Каким изумрудным огнем полыхнул её взгляд, когда её алые полные губы произнесли пароль. Вот какие оливки тебе предстоит вкусить. Тогда и посмотрим, на что ты способен. Потому что, если «нельзя» и «было» не для тебя, это означает, что твоё – «можно» и «здесь и сейчас».

Вернее, можно. И мечтал. Он уже стал твоей навязчивой идеей, Герман Буш «джуниор». Вряд ли ты смог бы найти во всем Старом Свете кого-нибудь, кто был бы настолько «в теме». Правда, «Да, я просмотрел вашу рукопись…» Портье недоуменно и с видимым беспокойством то и дело посматривает в твою сторону, но ты не замечаешь ничего вокруг. Рука стиснула телефонную трубку гостиничного аппарата, пот заливает твое побелевшее лицо и ты еле различаешь сквозь гул крови в висках и стук сердца долетающие в ухо слова. «…Вы, действительно, внук генерала Буша? Внучатый племянник? Видимо, ваши родители дали вам верное воспитание. Да, ваш материал – тому подтверждение…» Голос спокойный, словно в замшу, завернутый в обертоны доброжелательного юмора. Так именное оружие для сохранности заворачивают в промасленную ветошь. И ни намека на казарменные замашки… Деликатность и такт. «Где вы планируете публикацию? В Мадриде? Интересно… Издание будет посвящено армиям Латинской Америки? Генералу Франко[15] понадобился наш опыт? Впрочем… Хорошо, Герман Буш младший, я жду вас завтра, в 16.00. Не опаздывайте…»

«Боливийская армия:

между революцией и олигархией»

Амазонка, бурная и стремительная, разлившаяся половодьем… Такова была первая половина ХХ столетия в Южной Америке. Как впрочем, и почти повсюду в мире. Казалось, само время покинуло старые берега ради нового русла – для поиска неведомых форм политической жизни.

Искания эти, настойчивые и безоглядные, придавали току времени неистовую динамику, напоминая танец индейского шамана, с гипнотическим упорством вызывающего могущественных духов сельвы.

К духам перемен взывала вся латиноамериканская история. Ею двигало одно – стремление пробудить некие силы, призванные низвести на нет все те ценности, которые ранее считались незыблемыми и прогрессивными. Круг этих ценностей был очерчен гуманистическими идеалами конца XVIII и XIX веков, а в политической практике в наиболее радикальной форме был представлен либерализмом. Первичным элементом безоговорочно признавался человек с его «священным правом» на свободу, и в теорие и на практике – бесформенную и безраздельную. Государство фактически объявлялось институтом, служащим исключительно тому, чтобы охранять свободы отдельных лиц. Высшую и главную цель преследовал поиск новых политических форм – обретение разумных, приемлемых границ либерализма, укрощение чудовищного ягуара свободы, выпущенного либералами из клетки.

Не секрет, что в условиях американского континента при либеральном режиме правит отнюдь не большинство, а меньшинство, которое в пугающе многочисленных случаях представлено олигархической кастой. При определенных условиях такой режим легко эволюционирует к авторитарным методам управления. Перестают действовать сдерживающие факторы, железные прутья, способные помешать ненасытному аппетиту вечно голодного хищника. В случае с либерализмом Латинская Америка получила отвратительный пример господства ловких дельцов, внешне лицемерно фетишизирующих «права личности» в целях сохранения своей власти.

Многие из тех, кто дерзал бросить решительный вызов олигархии, почти начисто отметали и абстрактно гуманистические идеалы. Предлагалось: во-первых, вернуть государству статус высшего института, во-вторых, поставить интересы отдельных лиц в четкое подчинение общим интересам государства и нации. Государство должно было в конечном итоге дать народу объединяющую идею, социальный мир и экономическое благополучие. Эта общая цель роднила два главных антипода либерализма в указанный период: коммунизм и фашизм (мы не говорим здесь о конкретной методике, которая, разумеется, в каждом случае имела свою специфику).

Если реалии континентальной борьбы в Европе не позволили объединиться этим двум силам (за исключением краткого периода, продиктованного скорее тактическими соображениями Гитлера и Сталина), то в Южной Америке мы почти везде могли наблюдать, как политические силы, представляющие одновременно коммунистические и фашистские идеи и идеалы, тесно сливались и одерживали вверх… Не менее характерной для этого континента чертой было активное участие в борьбе за власть военных кругов…

10 мая 1932 года после захвата боливийцами форта Антонио Лопес правительство Парагвая объявило Боливии войну. Казалось бы, преимущество было на стороне более сильной и развитой Боливии: ее военный бюджет в три раза превосходил парагвайский, а насыщенность ее армии вооружением и техникой превосходила аналогичные показатели войск противника в пять раз.

Однако успех недолго способствовал боливийцам. В августе 1932 года началось парагвайское контрнаступление на Бокерон. Дезорганизованные боливийские войска потерпели поражение по всему фронту. В надежде исправить положение, военное командование было передано немецкому генералу Кундту. Он сосредоточил войска у форта Нанава, где произошло кровопролитное сражение, закончившееся очередным поражением боливийцев. В боях у Нанавы боливийская армия понесла три четверти всех своих потерь во время войны: 10 тысяч человек были взяты в плен, 28 тысяч – убиты или пропали без вести.

После трагедии у Нанавы боливийское общество захлестнули антивоенные настроения, объединившие практически все слои нации. В 1933 и 1934 гг. в ряде соединений и даже в Военном колледже произошли попытки восстаний. Саламанка демагогически обвинил в неудачах военное командование, пойдя на прямой конфликт с генералитетом, и попытался снять с должности командующего армией авторитетного генерала Энрике Пеньяранду дель Кастильо, однако 27 ноября 1934 года военные арестовали президента. Главой заговора был давний враг Саламанки начальник Генерального штаба полковник Давид Торо. Немаловажную роль в свержении президента сыграл и герой войны майор Герман Буш – бесспорный лидер младших и средних офицеров боливийской армии <…>

Сентено. 15.47. Улица Кеннеди…

Ворота, ажурные кованые решетки на окнах. Дверь боливийского посольства, тяжелая, странного – густого и темного, будто венозная кровь – бордового цвета. Тот же секретарь, сухо-предупредительный. «Проходите…» Тут уже никаких заминок. Он движется деловито и быстро, и ты еле поспеваешь за ним по коридору, а потом по лестнице, выдержанным в помпезном колониальном стиле. Вы проходите сквозь анфиладу двух комнат, где царит тот же стиль, и упираетесь в белую, плотно закрытую дверь. Секретарь замер на миг, точно прислушался к тому, что происходило по ту сторону двери. Ни звука не доносилось. Тогда он уверенно постучал.

«Господин генерал, Герман Буш младший…» Ни звука ты не услышал в ответ. Видимо, секретарю, доложившему с четкостью адъютанта, подан был знак. Торжественно, как камердинер, он сделал рукой приглашающий жест. «Проходите»…

Пытаясь унять сердцебиение, ты входишь в небольшой кабинет. Свет апрельского дня из окна приглушен занавесками с густым рисунком. Пол-окна закрыто плотной гардиной, набрасывающей сумрак на всю левую сторону комнаты, стены которой под самый потолок заставлены книжными полками. С этой же стороны, ближе к окну, почти у самой гардины ты видишь фигуру сидящего за столом. Черты лица и детали костюма размыты густой тенью от гардины, он сидит над стопкой каких-то бумаг, аккуратно разложенных в две стопки среди письменных приборов и других стопок бумаг, папок и книг, распределенных с такой же аккуратностью, даже, можно сказать, с педантичной расчетливостью, которая сразу бросалась в глаза. И ты понимаешь, что гардина и игра теней тоже входят в этот расчет. Зона света, не сдерживаемого гардиной, полновластно накрывает практически всю поверхность стола, ещё неразличимее кутая пологом тени фигуру сидящего. Он по-прежнему не произносит ни звука, и ты чувствуешь на себе, как на блюдечке выставленном под юпитеры апрельского дня, пристальный изучающий взгляд. И тут ты различаешь почерк на листах.

– Вы как раз читали мою рукопись, господин генерал?

– У вас хорошее зрение, Герман Буш младший…

Тот же голос, обертывающий в промасленную холстину. Понемногу, как на фотографическом снимке, проступают черты говорящей головы, и ты понимаешь, что причина нечеткости не только в сумраке, но и в самом лице – невыразительном, ничем не примечательном лице чиновника предпенсионного возраста.

– Кстати, для глаз очень полезно читать при естественном освещении. Молодости не свойственно обращать внимание на подобные пустяки. А я стараюсь максимально использовать для этих целей световой день. Для ночи довольно своих занятий, не так ли, Герман Буш младший? Когда это знать, как не в вашем возрасте…

Смешок, который ты вдруг со странным испугом расцениваешь как конкретный намек. Это абсурд, Альдо. Ты просто не выспался, вот теперь тебе мерещится всякая инфернальность и метафизика. Но ты сам себя ловишь на мысли, что стараешься даже мысленно не произносить имя той, которая не давала тебе сегодня спать. Ерунда, Альдо, соберись и займись тем, ради чего ты здесь. Не демонизируй его. Никакой он не телепат. Ты прекрасно знаешь, кто он, трусливо спрятавшийся в тень, и чем он ценен истории.

– Зовите меня Герман, господин генерал.

– Хорошо. А вы можете звать меня сеньор Сентено. Всё-таки, коньяк – это одно, а «мусье» – совсем другое. Не говоря уже о «мистере»… Почему вы обратились ко мне по-армейски? Здесь у меня совершенно гражданская должность.

– Ваш помощник так к вам обратился, сеньор Сентено.

– А вы наблюдательны, Герман. Мигель никак не избавится от своих армейских замашек. В его случае это, кажется, уже безнадежно. Впрочем, именно поэтому он и работает здесь, под моим началом. Армия для мужчины – лучшая школа жизни и патриотизма, мой друг. Я буду называть вас по имени, хотя, признаюсь, мне доставляет огромное удовольствие лишний раз произнести полностью: «Герман Буш». Ваш дед был великим человеком. Присаживайтесь. Сигару?..

– Нет, спасибо.

– Виски, коньяк?

– Не откажусь от коньяка.

– И правильно делаете. Здесь пьют только настоящий французский коньяк, не бренди. А что же ещё пить в дипломатической миссии, расположенной в Париже?

– Действительно…

– Хотя, если хотя бы на миг представить безумную ситуацию, что коньячное производство открылось, к примеру, в Ла-Пасе… – на непримечательном лице мелькает еле различимая улыбка. – Первый боливийский коньяк стоило бы назвать не иначе, как «Герман Буш».