Полная версия:

История нашей семьи

В дальнейшие годы в семье Трынкиных произойдут такие события: одну из младших сестёр, Нюру, бросил жених. Девушка от горя отравилась.

Как-то раз после Пасхи, на Проводы, Прасковья Даниловна отправилась на кладбище на могилку сестры. В руках она несла узелок с куличами и крашеными яйцами, чтобы по обычаю помянуть покойницу. Вдруг на неровных кладбищенских кочках у нее подломился каблук. Прасковья беспомощно остановилась и хотела уже совсем оторвать каблук, чтобы идти прихрамывая, но тут ее догнал шедший позади мужчина. Он заметил случившуюся с ней неприятность и предложил свою руку для опоры. Так потихоньку они дошли до могилы Нюры. Случайный попутчик пошел дальше, пообещав найти её на обратном пути. Спустя время мужчина действительно вернулся и снова сопровождал Прасковью. Разговорились, понравились друг другу. Оказалось, что он вдовец и навещал могилу жены. Новый знакомый довел Прасковью до самого дома и попросил разрешения иногда заходить, так как он совершенно одинок. Прасковья охотно позволила. Через некоторое время они поженились. Муж её оказался очень хорошим человеком и имел «чистую» работу – счетоводом в конторе. Прасковье, ставшей по мужу – Рыбалко, шел тогда 31й год.

Для младших детей крёстными родителями стали Бызовы. Но Тимофей Бызов оказался дебошир и пьяница, Коньковы его видели редко. Евдокия Бызова приходила к ним чаще. Она торговала маринованными грибами и соленьями в Пассаже – огромном Бакинском крытом рынке. У Бызовых росли две своих красавицы – дочки, Маруся и Таня. Евдокия любила забирать к себе на несколько дней старшую Таню Конькову и отпускала её с неохотой.

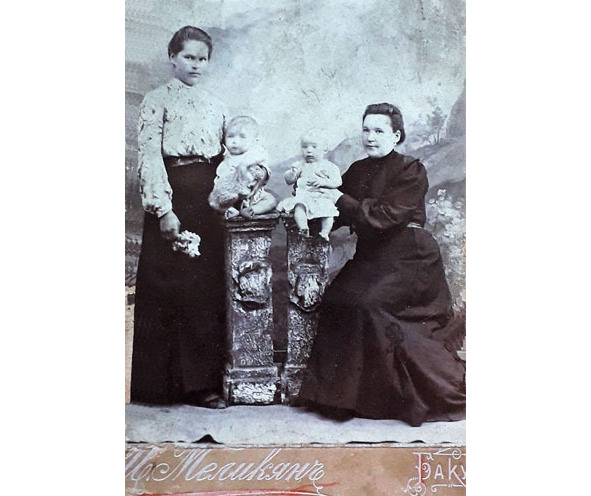

На ещё одной фотографии, сделанной на той же Торговой улице в Баку, Анна сидит в тёмном платье с кем-то из младших – Ниной или Володей. Стоит – крёстная Евдокия со своим ребенком. На обратной стороне надпись: «художественная фотография И. Меликянъ, отделение в Балаханахъ». В углу бланка: «удостоенъ подарка от ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Государя императора Николая II». Так имели право писать на своих работах фотографы, действительно награжденные за серии ценных познавательных фотографий или же занявшие первые места на фотовыставках. Известно, что император Николай II был страстным фотолюбителем и всегда отслеживал новости из этой области жизни.

В этих воспоминаниях моей бабушки Тани о детстве хочется обратить внимание на то, как много русских людей проживало до революции в Баку. Семья Коньковых практически жила в родной для себя среде. Но Баку всё же совмещал в себе европейские и мусульманские черты. В детстве Таня наблюдала страшный религиозный обряд – по улицам, в гуще толпы, двигалось шествие правоверных фанатиков, по пояс обнаженных. С монотонными возгласами «шахсей!», «вахсей!» они хлестали собственные спины бичами и плётками с острыми наконечниками. Душераздирающие крики, окровавленные изрезанные спины, мерная поступь большой толпы производили гнетущее впечатление.

Постепенно, к сожалению, обстановка в стране становилась неспокойной. В 1905г. революционеры совершили первую попытку захвата власти, провоцировали бунты, забастовки, убивали крупных чиновников и полицейских. Лозунгами о «справедливости и счастье» призывали население к «борьбе», хотя дальнейшая история нашей страны показала, что население и станет главной жертвой революционного террора. В 1905 году государственная власть устояла, но наличие всевозможных провокаторов и агитаторов уже влияло на мирную жизнь Коньковых.

Беда случилась зимой 1905—1906 года: в лавку вбежал человек и попросил его спрятать. «У нас всё на виду» – сказал Дормидонт Иванович, но помочь не отказался. Он провел незнакомца через коридор во двор и показал выход на другую улицу. Спустя несколько минут в лавку явились казаки: «Сюда вбежал человек, где он?». Дормидонт Иванович ответил резко: «Я посетителям не сторож. Не слежу» – «Доря, зачем ты так грубо?» – вмешалась Анна. Казаки поискали в лавке и не найдя никого, ушли, бросив напоследок хозяину: «Ну, попомнишь!».

Кого укрыли Коньковы?

Неведомо.

В полночь в дверь и окна громко застучали. Высадив двери, погромщики подняли ужасный шум. Анна быстро одела детей и увела к соседям. В лавке погромщики высыпали товары, разбивали каждую вещицу, ломали всё вокруг.

Утром оказалось, что семья разорена. Не было никаких средств начинать торговлю заново.

После разгрома Коньковы переехали в Черный город, где Дормидонт Иванович устроился рабочим на нефтяных промыслах. Черный город, или Бибибат, был самым бедным районом Баку. Здесь стояли нефтяные вышки и жили только рабочие. Коньковы поселились в одной комнатке с коридорчиком. Дом имел форму квадрата и выходил на все четыре улицы, а внутри был большой пустынный двор. Скорее всего, это была казарма для рабочих, какие принято было строить при крупных производствах. На промыслах Дормидонт Иванович познакомился с буровым мастером-латышом по фамилии Кильпе. Его семья жила в хорошем районе, а он приезжал в Черный город лишь на работу. Впоследствии Коньковы познакомятся и с семьей мастера – женой Анной Каспаровной и детьми: четырьмя мальчиками (старшего звали Альберт) и девочкой Аустрой.

Жизнь Коньковых в Черном городе снова потекла тихо и мирно, как вдруг к ним пришли из полиции. Начались расспросы о лавке. Муж был на работе, и Анна сказала, что владелица лавки – она. Полицейские объявили, что патент на лавку был оформлен неправильно, придрались и к другим мелочам. Конечно, за патент двухлетней давности вряд ли стали преследовать, и Коньковы решили, что мстят за того сбежавшего незнакомца. Над Анной состоялся суд, её приговорили к нескольким месяцам тюрьмы. В тюрьме она сидела в большой камере с другими женщинами, некоторые из них были с детьми. Анна тоже взяла с собой маленькую Нину, которую ещё кормила грудью. К матерям с детьми относились нестрого, им старались помогать остальные женщины.

Благодаря тому, что Анна взяла вину на себя, Дормидонт Иванович продолжал работать. Он покупал четверть молока (так называлась длинная бутылка литра на три) и белый хлеб с запеченной на корочке круглой полоской («зетэч») и оставлял детям на весь день. Этим они и питались. Вскоре не без помощи Кильпе он пристроил детей в «ясли для бедных», где содержали детей дошкольного возраста, и нашел другую квартиру.

Наконец Анна освободилась из заключения. Хозяйство в её отсутствие совсем расстроилось. Чтобы кормить семью, Анна стала подрабатывать, беря бельё в стирку у Анны Каспаровны. Хотя буровой мастер на промыслах считался начальством, отношения между семьями Кильпе и Коньковыми были приязненными настолько, что вскоре Кильпе помог Дормидонту Ивановичу открыть маленькую квасную лавку. Но случилась новая неожиданность: Кильпе арестовали! Оказалось, он вёл среди рабочих подпольную агитацию.

Жили теперь очень бедно, с трудом сводя концы с концами. Родители спали за занавеской на кровати, а пятерым детям стелили старые одеяла на полу. Чтобы накормить всю ораву, Анна варила ведро самодельной лапши, заправляя её жареным луком. Дети уминали её за обе щёки. Если в доме были хлеб и картошка, размазывали пюре по ломтю хлеба и хвастали друг перед другом: «а у меня масло!». Если в холода было нечем топить печь, дети набрасывали все свои одеяла на стол, забирались под него и так грелись в этом тесном укрытии. Слава богу – все были крепкие, с румянцем во всю щёку, никто не болел.

Самым любимым и счастливым праздником было Рождество. Таня помнит, как с толпой других детей носили из церкви по улицам большую блестящую звезду на палке и пели под окнами про младенца-Христа в розовом саду. Домохозяева выносили им какое-нибудь угощение. А отец покупал в подарок настоящее чудо: небольшие «бомбочки» из толстого темного шоколада. Внутри они были полые и имели сюрприз: крошечную свистульку, крестик, колечко. Это была неподдельная радость!

Однако положение семьи продолжало ухудшаться, потому что Дормидонт Иванович начал выпивать и буянить. Вдруг ему захотелось проведать родню, и он уехал на свою Тамбовщину. Анна осталась одна с пятью детьми и окончательно обнищала.

Чтобы заработать хоть какую-то копейку, пришлось стирать на заказ. Потом ей удалось устроиться прачкой в богатую семью азербайджанцев Тагиевых. Трудолюбием и исполнительностью Анна смогла расположить к себе хозяйку. Госпожа Тагиева назначила Анну комнатной горничной. В большом доме это было повышением по службе.

Братьям Тагиевым принадлежали в Баку магазины, дома и театр. Возможно – и нефтепромыслы, но в основном бакинской нефтью владел Нобель. Происхождение их капитала было весьма «кавказское»: отец Тагиевых – амбал – по найму носил на спине в особом деревянном стульчике грузы. Как-то в горах нёс что-то ценное, хозяин погиб, всё досталось Тагиеву.

Дормидонт Иванович то возвращался в семью, то снова пропадал. Все житейские тяготы лежали на плечах Анны Матвеевны. Старшие девочки пошли в начальную школу, где выделялись среди других бедных детей настоящими форменными гимназическими платьями. В семье Тагиевых было две дочери Мариам и Фатима, чуть старше Тани и Лины. Мадам Тагиева отдавала донашивать их добротные шерстяные платья и муаровые фартуки дочкам Анны.

Когда Тане исполнилось 14 лет, Анна забрала её из школы и отдала на обучение к портнихе госпоже Александровой.

До той поры Таня бывала только в бедных домах. Так, их сосед-сапожник занимал с женой комнатку не более 5 метров, и то она разделялась занавеской. На одной половине были дверь с окном, и стоял верстак и обеденный столик. Под столом хранились ведро с водой и таз для умывания. Занавеска отгораживала кровать, над ней в стену набиты гвозди: вешалка. Вот и всё жильё. Другая знакомая семья, Семён, тоже сапожник, и его жена Ариша жили чуть лучше, в светлой хорошей комнате. Тогда, в 1914 году возникла мода на белые полотняные туфли. Семён сшил себе пару, но надевать стеснялся. Ариша упрашивала его и обещала идти рядом, но Семён, привыкший к бедности, так и не решился выйти гулять в модных штиблетах. По воскресеньям добросердечная Ариша жарила пирожки и всегда приносила несколько штук Анне Матвеевне, что принималось с благодарностью.

А квартира портнихи Александровой состояла из пяти больших комнат, заставленных красивой мебелью, просторной кухни, светлой застекленной веранды. Дом был со всеми удобствами, по утрам водовоз привозил воду для кухни и бака в туалете. Для Тани нашлось много работы по хозяйству, но в целом семья Александровых оказалась хорошей. Таня прослужила у них до 1918 года.

Когда революционерам наконец удалось совершить государственный переворот, в стране разразилась Гражданская война. Не сразу, но она докатилась и до Баку. В городе начались дикие погромы, пожары, жестокая резня. «Персюки резали армян». Коньковы в числе многих русских бежали из опасного города. По каким-то причинам Анна Матвеевна выехала позже семьи. Она попала в переполненную беженцами лодку. Большинство пассажиров в ней оказались артистами русского театра. Плыть по Каспию пришлось несколько дней. Дамы испытывали неудобства при отправлении естественной нужды. Благовоспитанность и культура пассажиров помогла решить эту проблему: мужчины переместились к носу лодки, а женщины, прикрываясь юбками, справлялись на корме.

Где-то Коньковы снова воссоединились и с большими мучениями добрались до Ставрополья. Здесь уже чувствовался голод. Дормидонт Иванович, как многие, начал ездить, куда только можно, чтобы выменять вещи на продукты. Эшелоны были только для армии, самый доступный способ передвижения для гражданского населения остался только на крышах вагонов. Людей презрительно называли «мешочниками», их грабили и убивали. Из одной поездки Дормидонт Иванович не вернулся. Анне рассказали, что его сдернули с крыши вагона специальным крюком бандиты, чтобы отнять мешок. Дормидонт Иванович погиб в пятьдесят с небольшим лет.

Анна Матвеевна с детьми осталась жить на Ставрополье. Потеряв ещё двух младших детей, она всё же дождалась лучших времён. В середине 20х годов все три дочери удачно вышли замуж. Таня и Тося за военных, а средняя Лина за партийного работника. Взрослые дочери переезжали из города в город по месту службы мужей, в их семьях стали рождаться дети. Таня, Лина и Тося по очереди приглашали маму жить к себе. Анна Матвеевна помогала вести хозяйство, нянчила внуков. Внучка Юля – старшая дочь Тани – запомнила, какие вкусные сдобные булочки пекла бабушка. Анна Матвеевна советовала дочерям иметь в доме красивую посуду и сама любила при случае прикупить тарелку или чашечку. С Юлей бабушка ходила в кино, бывшее тогда ещё беззвучным, с надписями-титрами. Рядом садилось ещё несколько малограмотных бабусь и все внимательно слушали, как Юля громко читает титры. В то время ещё прокатывали много немых фильмов со звёздами мирового кино. Кинофильмы назывались: «Роз-Мари», «Полли-Анна», «С черного входа». Бабушка Аня уже могла писать письма каракулями, но читала слишком медленно. Юля училась в первом классе и тоже читала по слогам. А титры на экране сменялись быстрее, чем усердная компания успевала их дочитать. На один фильм с Мэри Пикфорд в главной роли бабушка с внучкой ходили три раза, но так и не разобрались в сюжете)).

Если в семье возникали разногласия, бабушка Аня не настаивала на своих порядках. Она укладывала скромные пожитки и ехала к другой дочери. Но в целом она была покладистая, мудрая женщина. Она как раз жила в Краснодаре в семье Лины, когда произошло страшное: зятя Николая и саму Лину арестовали. Как партийные работники, они попали под сталинские репрессии. Бабку с маленькими внуками Борей и Идой (дети Николая и Лины) сразу после ареста родителей выселили из хорошей квартиры на улице Красной в ветхий деревянный домик, бывшую керосиновую лавку, на улицу Мира. Условия там оказались невыносимые: в большой комнате с одним окном разные углы занимало ещё несколько выселенных семей…

Но и это оказалось благом! Вскоре в Усть-Лабинске с Таней развелся муж, и она с дочками Юлей и Лорой приехала к матери в Краснодар. В Краснодаре всегда было трудно с пропиской. Хлопоты имели результат лишь благодаря тому, что здесь уже жила бабушка. Прописав и устроив дочь с внучками в домишке на улице Мира, Анна Матвеевна уехала к Тосе, единственной благополучной из своих дочерей. Муж Тоси Фёдор был кадровый командир. Тогда как раз ввели войска в Западную Белоруссию и Западную Украину. Фёдора по службе перевели на Западную Украину, на Волынь. За ним поехала и семья. Туда же, в город Луцк, к ним приехала и Анна Матвеевна. Там, в семье Тоси, она и умерла, перенеся незадолго до этого какую-то операцию. Похоронена Анна Матвеевна Конькова в западноукраинском городе Луцке. Вспоминая маму, Тося всегда говорила: «Как хорошо, что мама умерла до войны!» – летом следующего, 1941 года, ей пришлось убегать с маленькими детьми на руках, в переполненных поездах, на восток.

На фото: Анна Матвеевна в середине 1930-х годов.

татьяна (1900 – 1990)

Моя бабушка Татьяна была старшей из трех сестёр. Все трое они прожили долгую жизнь и показали в ней свои лучшие человеческие качества. Все трое в тяжелые годы сберегли и вырастили своих детей и дождались внуков и правнуков. До последних своих дней сёстры сохранили стройность (годы лишь слегка ссутулили их спины), опрятность, легкую походку, миловидность лиц (несмотря на морщины), любовь к шутке, интерес к жизни и не помрачённый ум. Они подолгу жили далеко друг от друга, но никогда не порывали связи между собой и, по возможности, ездили в гости или переписывались. Они ушли из этого мира в обратном порядке, как пришли в него. За трудную жизнь бог послал им лёгкую смерть. В 1986 году умерла москвичка – младшая Антонина, Тося. Она вешала занавеси на окна, оступилась, упала и ударилась головой. Через 2 или 3 года в Харькове в семье дочери Иды скончалась средняя – Лина, Полина.

А 23 февраля 1990 года в Краснодаре в семье дочери Юлии во сне умерла Татьяна.

За долгую жизнь Татьяны к Земле дважды приближалась комета Галлея. Первый раз Таня видела её в небе, живя 10-летней девочкой в Баку, в окружении своих родителей, младших сестер и братика. Комета вызывала суеверные страхи у взрослых и толки о конце света.

Через 76 лет комета снова появилась на небе. Таня уже была худенькой слепой старушкой, узнавшей горькие стороны старости: невнимание и эгоизм молодых поколений. Подросли её внучки: Марина, Таня и Наташа, в школе учился правнук Андрей и готовилась к школе правнучка Женя. Знаменитую комету показывали по телевизору, и она вызывала интерес не больше остальных новостей.

Из своего далекого детства бабушка Таня (в семье мы её звали бабуся) иногда вспоминала и напевала мне высоким голосом песенки. Одна была про младенца Христа, который гуляет в прекрасном саду с розами, и сам он тоже прекрасен и добр к людям.

Тогда, в начале 60-х годов, такая песня казалась мне, советской дошкольнице, очень необычной, непохожей на всё, что звучало по радио. Кто такой младенец Христос – я конечно не знала. Другая песня была более понятной: «Ах, попалась, птичка, стой! Не уйдешь из сети!»… далее в песне дети хотят дать птичке «конфет и чаю с сухарями», но птичка просит её отпустить, т.к. у неё где-то «малые детки». Третья песня была самая длинная. Когда-то по воскресеньям, в хорошем настроении, отец после обеда оставался за столом и любил петь хором с детьми песни. Эта, видимо самая любимая отцом, запомнилась Тане на всю жизнь:

«Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя,

золотою казной я осыплю тебя.

Саклю пышно твою разукрашу кругом,

стены в ней обобью я персидским ковром.

Дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою

и за это за все ты отдай мне жену:

Ты уж стар, ты уж сед, ей с тобой не житье,

на заре юных лет ты погубишь её.

Под чинарой густой мы сидели вдвоем,

месяц плыл золотой, все молчало кругом.

Лишь играла река перекатной волной

и скользила рука по груди молодой.

Она мне отдалась до последнего дня

и аллахом клялась, что не любит тебя!»

«Князь, рассказ ясен твой и напрасно ты рёк:

вас с женой молодой я вчера подстерёг.

Полюбуйся поди, князь игрушкой своей:

спит с кинжалом в груди она в сакле моей!

Я кинжал ей вонзил, утопая в слезах,

поцелуй мой застыл у неё на устах»

Тут рассерженный князь саблю выхватил вдруг,

голова старика покатилась на луг.

Долго молча стоял князь над трупом столбом,

сам себя укорял, но решил на своем.

Скоро пала роса, свежий ветер подул,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов