Полная версия:

Суси-нуар 2. Зомби нашего века. Занимательное муракамиЕдение от «Подземки» до «1Q84»

А через месяц в лавках токийских букинистов и на аукционах «Яху» стали выставляться на продажу оригинальные рукописи произведений известных писателей и переводчиков, чьим редактором когда-то выступал «Гениальный Ясукэн».

Семья Ясухары опубликовала в прессе опровержение: дескать, после его смерти они просто передали весь его домашний скарб старьёвщикам, чтобы очистить жилплощадь, и даже не заглядывали в содержимое тех ящиков. А вскоре помер и владелец книжной лавки, продавшей 73 страницы «Ледяного дворца» Фицджеральда в переводе Мураками.

Так что всё опять обошлось без суда. Кто и как теперь будет разбираться, что там случилось на самом деле? Да и кому это нужно?

«Прецедент Ясухары с утечкой черновиков» вошёл в классику юридических казусов по вопросам авторского права в Японии. Кому принадлежит копирайт на манускрипт произведения, вышедшего по договору с издательством? «Разумеется, самому автору», – писал впоследствии Мураками. И это же подтвердила Ассоциация писателей Японии. «Продавать оригинальные рукописи без ведома и согласия их автора – дело, несомненно, подсудное. И мы должны сделать всё, чтобы обеспечить защиту наших литераторов от подобных случаев», – прокомментировал скандальную ситуацию сам председатель Ассоциации Сэ́ндзи Куро́и.

Поздно, Курои-сан. Дигитальная революция, о которой так долго говорили бумажные писатели-фантасты, свершилась. Больше никто не создаёт рукописей на бумаге. Никакие способы сохранения файлов уже не гарантируют их уникальности, а за любую их копию люди будут платить миллион, только если она поможет им реально обогатиться. Или же если там будет скрыта некая скандальная тайна. Например, ответ на вопрос, почему покончил с собой молодой редактор 31-го тома «Антологии Сёва». Или – как именно рукописи крупных писателей из архива Кэна Ясухары оказались в руках токийского букиниста…

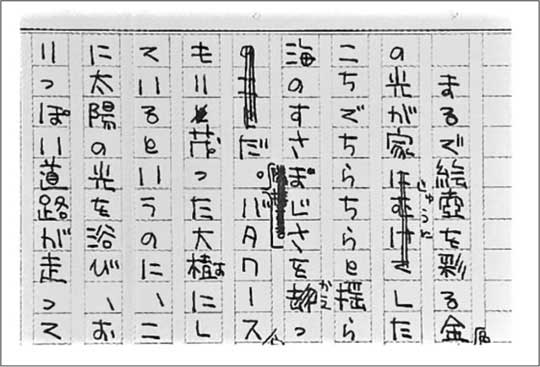

Илл. 4. Фрагмент «Ледяного дворца» Ф.-С. Фицджеральда в рукописном переводе Мураками, проданный в лавке токийского букиниста за 1 миллион йен (ок. 10 тыс. долл. США)

Да, никакого следствия никто проводить не стал. Хотя реакция у почтенной публики просто зашкаливала, и догадки о том, что случилось, блуждают по японскому обществу до сих пор.

«Хоть негодяй и умер, прощать такие вещи нельзя!» – негодовал видный критик и эссеист Юдзо́ Цубоу́ти в литературном журнале «En-Taxi», и многие соглашались с ним, отводя глаза.

Сам же Мураками, как мы уже заметили, молчал о произошедшем целых три года. И когда что-то (или кто-то?) всё же его «допекло», опубликовал в 2006-м ту самую статью – «Рождение и смерть одного редактора». В которой, что характерно, не было ни обиды, ни гнева. А были только печаль и глубокое сожаление о случившемся.

«Я не знаю, зачем он так поступил, – писал Харуки. – Но, наверное, у него были на то свои причины… Знаю лишь, что этот человек всю жизнь хотел писать собственную прозу, но этого у него не получилось».

Действительно, в разрозненных обрывках биографии Кэна Ясухары можно раскопать и тот факт, что в молодости он подавал свою повесть на конкурс премии в литературном журнале, но не вошёл с нею даже в шорт-лист. «Вот! – до сих пор восклицают японские фанаты Мураками в сетевых блогах. – Разве не ясно, сколько ненависти должно было скопиться у несостоявшегося графомана к именитым писателям, чтобы перед собственной смертью он сдал их рукописи в лавку старьёвщика?»

«Но ему ведь так нужны были деньги! – спорят с ними другие. – На лечение, на все эти операции, на то, чтобы написать ещё немного! И если бы Муракамисан хотя бы допустил такую возможность – покойного можно было бы и понять, и пожалеть! Но фраза «я не знаю» – тем более из уст того, кто знал его очень близко, – звучит чересчур жестоким приговором…»

Однако суда, как мы помним, не было. Как не было и приговора. Кто и в чём виноват, что случилось в реальности – так никто и не понял. И лишь Мураками закончил свою статью о Ясухаре единственным реальным воспоминанием:

«Когда я смотрел на манускрипты Нацумэ Сосэки в литературном музее Камакуры, меня вдруг охватило странное, трудно выразимое чувство.

Мне подумалось, что в каждой рукописи, над которой писатель работает долго, кропотливо, без малейшей возможности копи-пейста, нагромождая зачёркивания с исправленьями слово за словом, строку за строкой, – в любой такой рукописи поселяется нечто вроде отдельной “души”.

Может, это звучит слишком сентиментально, но даже если содержание текста, набранного на “вапро”, идентично его же рукописному варианту, – думаю, эти тексты всё же отличаются друг от друга чем-то изнутри.

Впрочем, я не просто так думаю – я реально хочу, чтобы оно так и было».

Затем пройдёт еще 4 года. И на первых же страницах романа «1Q84», когда главный герой за столиком кофейни вдруг вынырнет из странного дежавю, перед ним появится очень колоритный персонаж – прожжённый и циничный критик-редактор. Лет на 10 старше него, предлагающий герою перевернуть литературный мир с помощью… Впрочем, это уже совсем другая история. До неё мы ещё доберёмся.

А пока, напоминаю, мы всё ещё в 1995-м.

5. На стыке тысячелетий. Главные метаморфозы

Да, роковой 1995-й год перевернул новейшую Японию вверх дном.

Во-первых, в январе происходит Великое землетрясение Ханси́н-Ава́дзи, которое обрывает тысячи жизней и на несколько недель парализует жизнь и экономику страны. В шоке от этого бедствия Мураками выдаёт один за другим несколько рассказов, позже вошедших в сборник «Все божьи дети могут танцевать».

Сколько он танцевал, Ёсия не помнил. Видимо, долго. Танцевал, пока не взмок с головы до пят. А потом вдруг ощутил себя где-то в самых недрах Земли, по которой до сих пор ступал уверенным шагом. Там рокотала непроглядная мгла, струились невидимые потоки людских страстей, копошились скользкие насекомые. То было чрево катаклизма, превратившего город в руины. Всего лишь одним из случайных движений земной коры. Прекратив свой танец, Ёсия перевёл дух и посмотрел себе под ноги – так, словно заглянул в бездонную расщелину[7].

И параллельно продолжает писать третий том «Хроник».

Во-вторых, в марте секта Аум Синрикё совершает «зариновый теракт» в токийском метро. В крайнем шоке Мураками начинает внимательно отслеживать все новости о причинах и последствиях этого «варварства, которое не укладывается в голове». И ещё в Штатах готовит почву для дотошного журналистского расследования.

А параллельно заканчивает третий том «Хроник». В мае он возвращается в Японию – и приступает к сбору материалов о последствиях и жертвах зариновой атаки.

А уже в июне сдаёт в редактуру издательству третий том «Хроник».

Иначе говоря, за последние полгода написания 3-го тома «Хроник Заводной Птицы» автор занимался очень многим – помимо «Хроник» как таковых.

А заодно ещё и привыкал к новому писательскому инструменту. Вот нам и пресловутое «в-третьих». Поскольку именно в 1994–1995 годах автор осваивал свой первый персональный компьютер, на который его успешно «подсадили» в американских университетах. Впрочем, термин «подсадили» не совсем корректен.

«Без софта «ЭгВорд» я не могу нормально писать», – признаётся в 2007 году этот бывший любитель писчих перьев «Монблан» и синих чернил «Пеликан». А ведь софты «EgWord» для японских «вапро» разрабатывались компанией «Макинтош» еще с конца 80-х! И если нам, людям Запада, с появлением ПК пришлось переползать с пишмашинок на «эти мудрёные эвээмки» довольно радикально и мучительно, – японцы с уже привычной логикой работы «клавиши – экран – память – печать» куда быстрей и естественней пересели на более продвинутое железо.

Но даже для японских «вапроманов» новые горизонты доступной информации оказались просто шокирующими. А уж для писателей – и подавно. Как если бы скульптор, всю жизнь добывавший глину для своих шедевров обычной лопатой, вдруг получил в подарок целый экскаватор с огромным ковшом. Да не успел на него пересесть, как тут же – бабах! – в жизнь профессионального сочиняльщика ворвался ещё и интернет. Карьер для добывания драгоценной глины вдруг распахнулся до горизонта – и разверзся чуть не до центра Земли.

Так, может, не очень-то и ошибался обиженный на весь белый свет «Гениальный Ясукэн» – и «Хроники» действительно можно расценивать как «перегруженный, плохо отредактированный гипертекст», родившийся в шоке как от новых возможностей ПК (а именно персоналка становится основным орудием расследования главного героя и чуть не самостоятельно действующим лицом в 3-м томе «Хроник»!), – так и от вала информации, хлынувшей на автора из мировой сети? И, возможно, сам Мураками, пусть задним числом и невзирая на премию «Ёмиури», – где-то в душе осознавал, что теперь, с новыми инструментами и пучинами для погружения, пора менять и язык, и сюжетную структуру, и динамику повествования? Не случайно же сразу после выхода «Хроник» он признался в интервью: «За эти долгие четыре с половиной года я немного устал писать собственные истории. Теперь хочу попробовать чьи-нибудь ещё»[8].

И, может, прав был «гениальный Кэн»? «Модный автор» исписался? Устал? Решил полностью поменять письмо? Или чем ещё объяснить тот «вопиющий» факт, что до следующего масштабного произведения успешный романист замолчал на целых семь лет?

Стоп-стоп, возразят особо заядлые «муракамиманы». Что значит «замолчал»? Какие семь лет? А как же «Спутник»?

И вот тут обратимся к японским хронографам.

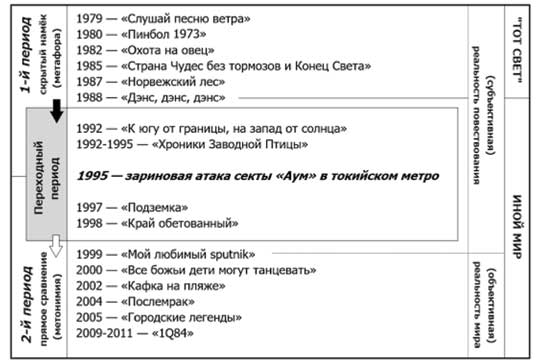

* * *Как уже отмечалось в «Нуаре-1», в Японии самыми серьёзными аналитиками творчества Мураками выступает команда критиков, собранная профессором университета Васэда, философом и литературоведом Норихи́ро Като́ (памяти которого и посвящена эта книга). Согласно их коллективному видению, весь творческий путь Мураками до 2011 года можно представить следующим образом:

Илл. 5. Первые 2 периода творчества Харуки Мураками, включая Переходный

Таким образом, Третий период творчества Мураками открывается «Бесцветным Цкуру», который пока продолжен новоиспечённым «Убийством Командора». Посмотрим, что дальше (дай Будда здоровья сэнсэю).

А пока приглядимся к первым двум. И тут же заметим: так называемый «переходный период» между ними занимает даже не 7, а без малого 11 лет. Чем же он характерен?

Рассуждая о «затянувшемся писательском переломе» (1988–1999), японцы выделяют три важные трансформации, которые постепенно, но неуклонно происходили с повествованием Мураками за это время.

1. От «того света» – к альтернативным реальностямВо-первых, изменилось его «фирменное» понимание иного мира.

Структуру параллельных миров Мураками разрабатывал с первой же повести – «Слушай песню ветра». И во всех его крупных вещах вплоть до «Дэнса» включительно, как полагают Като со товарищи, «тот мир» был фактически равнозначен «тому свету», то есть символизировал Смерть. Именно туда переселяется Крыса, умерев в «Песне ветра». Именно оттуда голосом покойной Наоко заговаривает с героем игровой автомат в «Пинболе-73». Призрак Крысы является в заснеженной усадьбе «Охоты на овец», а первая любовь героя, Наоко из «Норвежского леса», по собственной воле уходит туда, где он больше не сможет до неё дотянуться. Но явственней всего, считает Като-сэнсэй, «тот мир» как Царство Мёртвых прописан в «Стране Чудес без тормозов», где Смерть выступает в образе Конца Света как «изнанки» внешней реальности.

С последним утверждением, впрочем, можно поспорить: открытый финал «Страны Чудес» даёт нам свободу для самых разных версий о том, что могло случиться с «последним конвертором» за баранкой «тойоты» на причале Харуми, когда Тень в Конце Света сиганула-таки в Омут с головой. Зря, что ли, Профессор рассказывал нам про бесконечную Летопись на Зубочистке?

– Помнишь старый парадокс – «стрела замирает в полёте»? Так вот, смерть тела – летящая стрела. Она нацелена прямо в мозг, от нее не увернуться. Ибо всякое тело когда-нибудь обращается в прах. Время гонит стрелу вперёд, но человеческая мысль дробит её полёт на всё более мелкие отрезки, и так до бесконечности. Парадокс становится реальностью. Стрела не долетает.

– Иначе говоря, бессмертие?

– Именно! Человек, погружённый в мысли, бессмертен. Не абсолютно бессмертен, но близок к этому. Он бесконечно жив…

(«Страна Чудес без тормозов и Конец Света», 1985)

Да, с появлением в массовой культуре таких сюжетов, как «Нейромант» или «Матрица», не говоря уже о байке про кота Шрёдингера, наше отношение к неизбежности смерти сознания уже совершило чуть ли не квантовый скачок.

Но что ни говори, вкусовые пристрастия писательской кухни Мураками подмечены убедительно. И с некоторых пор путешествия его героев «в мир иной и обратно» происходят уже не посредством умирания и превращения в призраки, – а вполне в живом состоянии. Человек уходит «в тот мир», исчезая из «этого мира». Но физически – не умирает. Его тело остаётся в реальном мире, – а умирает, проще говоря, только его душа. И он остаётся бродить среди нас, как зомби. Таким образом, «тот свет» как Царство Мёртвых сменяется «иным миром» – параллельной зомби-реальностью.

Именно эта трансформация произошла с захудалым отелишком «Дельфин» из «Охоты на овец» – миром конца 70-х. В первых же главах «Дэнса» на его месте вырастает целый небоскрёбище – салон оптических иллюзий рафинированного капитализма 80-х. А уже там, в новом отеле «Дельфин», особо почётные гости могут посетить «иной мир» 16-го этажа. Откуда, в свою очередь, можно попасть ещё и в другой отель, на краю Гонолулу, – в «комнату смерти».

Там же, в «Дэнсе», впервые появляется принципиально новый для Мураками персонаж – красавчик Готанда, страдающий чем-то очень похожим на диссоциативное расстройство – или, попросту, раздвоением личности. Все его метания и сомнения – убивал он Кики или не убивал; закопал её в лесу, или это ему привиделось; его алиби (в час убийства его якобы видели на съёмочной площадке), не вяжущееся с его же странным самоубийством, – всё это лишь подтверждает его «зомбическую» сущность. Убийца, постоянно сомневающийся в том, что убил именно он, а не кто-то другой, и продолжающий жить с этим вопросом на совести, – такой человек где-то внутри себя неизбежно умирает и сам. А умением разглядеть как чью-то жизнь с тенью смерти, так и смерть с тенью чьей-то жизни, делится с нами ещё один принципиально новый персонаж – ясновидящая девочка Юки.

«Параллельные миры» порождают всё новых зомби-персонажей. Странные антиподы Идзуми и Симамото загоняют героя в настоящий любовный «ужастик» на страницах «К югу от границы…». А «В Хрониках Заводной Птицы» на сцену выходит и сам Нобору Ватая – ходячее воплощение Зла.

Подобная структура «двойных реальностей» сохраняется на протяжении всего Второго периода творчества Мураками. Вот только отделяет «тот мир» от «этого» уже вовсе не Смерть. Да, по страницам «Спутника», «Кафки на пляже», «Послемрака» и «1Q84» так и бродят живые мертвецы, норовящие не мытьём, так катаньем утянуть за собой главных героев. Но уже не на «тот свет». А в свою, «зомбическую» реальность.

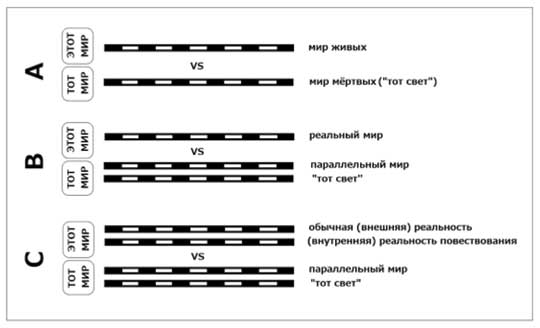

2. Расщепление «этого мира»Во-вторых, с окончанием первого периода в описания «этого мира» у Мураками вплетается еще и так называемая «обычная» (объективная) реальность – антитеза субьективно-авторской реальности повествования.

Начиная с «Песни ветра» и вплоть до «Норвежского леса», и «тот» и «этот» миры прописывались автором фактически как две разные, но одноколейных железнодорожные ветки (см. Илл. 6). Движение читателя по ним происходило только вперёд или назад, и ни с какими альтернативными повествованиями они не смешивались (вариант А).

Илл. 6. Трансформации миров повествования: от одноколейности – к многолинейности

Тем не менее, с «Дэнса» и далее – на страницах «К югу от границы» и «Хроник», до самого конца 1-го периода, – полотно муракамского «сторителлинга» начинает организовываться уже по трём колеям: «тот мир» отчётливо разделяется на Царство Мёртвых, с одной стороны, и вышеупомянутый параллельно-«зомбический» мир – с другой (вариант В).

Однако уже читая «Мой любимый Спутник», мы имеем дело, ни много ни мало, с четырьмя мирами одновременно. В игру на равных теперь вступила так называемая «просто реальность». В ней начинают сновать туда-сюда «простые маленькие японцы» без каких-либо выдающихся способностей; обычные здания, узнаваемые миллионам жителей городские и природные объекты больше не несут в себе никакой намёковой нагрузки. Мир современного японского общества с его конкретными проблемами проступает на порядок выпуклей и отчётливее – и предлагает новые знаки и символы для выражения так называемых «общественных идеалов».

3. От скрытого намёка – к метафоре и метонимииИ, в-третьих, – качественно меняется символизм повествования. Так, в ранних текстах Мураками присутствие «того света» и потусторонних сил выражалось, в основном, скрытыми, не сразу считываемыми намёками. Уже в «Пинболе» бесплодное стремление вернуть умершего друга замещается «охотой» за старым игровым автоматом. А в романе «К югу от границы…» две любви героя, бывшая (умершая) и нынешняя (живая), уподобляются «красному» и «зелёному» (в Японии – голубому) цветам светофора. Хотя многие читатели, даже дочитав то или иное произведение до конца, этих намёков не считывали – и ничего особо потустороннего так и не замечали.

Но так или иначе, в ранних текстах автору для описания реальности этих намёков вполне хватало. Ведь в той, привычной реальности все связи между нашими головой, душой и телом сохранялись и поддерживались естественно. И если что-либо прекращало работу – остальные из этой троицы умирали с ним заодно.

Другое дело – реальность сегодняшнего дня. Общество сверхразвитого капитализма, продвинутых информационных технологий и «рафинированного потребления». Для его описания Мураками разрабатывает целую систему метафор и метонимических приёмов, ясно показывая, что в этой, «новой реальности» голова, тело и душа отдельно взятого человека уже никак не связаны между собой. И когда «этот свет» покидает что-то одно – это вовсе не значит, что вслед за ним исчезают и остальные. Например, душа умирает – а тело и мозг существуют дальше. Или умирает тело, а сознание продолжает жить, и так далее. Именно эти симптомы диссоциативного расстройства, или зомби-личности, впервые демонстрирует на страницах «Дэнса» дружище Готанда.

Личности-зомби в мирах Мураками. Галерея 1988–19951. Готанда («Дэнс, дэнс, дэнс»)

2. Симамото

3. Идзуми («К югу от границы, на запад от солнца»)

4. Кумико

5. Нобору Ватая

6. Офицер Ямамото («Хроники Заводной Птицы»)

Собственно, в этом и заключается рецепт странного послевкусия подобных текстов. В мирах, где наши сознание, сердце и тело никак не связаны между собой, любое субъективное описание реальности чревато превращением в «иллюзию рассудка» – а проще говоря, в предрассудок, мираж между верой и неверием, никак не подтверждаемым внутри нас ни телом, ни сердцем. В метонимическом реализме Мураками мы то и дело пробуксовываем и зависаем, силясь понять, что из описанных событий правда, что нет, и пытаясь уверить самих себя в том, что всё происходит именно так, а не как-либо иначе.

4. Detachment VS Commitment: «отстранённая сопричастность»?И в-четвёртых.

В ноябре всё того же 1995-го Мураками провёл публичную беседу с ведущим японским психологом, профессором-эмеритом Токийского университета Хаяо Каваи[9]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Литературная премия «Ёмиури» (яп. Ёмиури бунгаку сё:) учреждена в 1949 году издательским домом «Ёмиури симбун» в целях возрождения японской литературы в послевоенные годы. Присуждается ежегодно; победитель получает 2 миллиона иен (ок. 20 тыс. долл. США) и каменную тушечницу судзу́ри. В списке прочих её лауреатов – Юкио Мисима (1956), Кобо Абэ (1962), Ясуси Иноуэ (1963), Кэндзабуро Оэ (1994) и Рю Мураками (1997).

2

«Не читай книжек, дурачком станешь» (яп. «Хон надо ёму-на, бака-ни нару» изд-во «Тосё Симбун», июль 1994 г.) – сборник литературной критики Кэна Ясухары (1939–2003), особо известный за скандальное эссе «Литературный трэш “Хроник Заводной Птицы”: разнос от корки до корки».

3

Источник: «Харуки Мураками: долгое интервью (Ясухара Кэн в гостях у Мураками)» (журнал литературного обозрения «Сёсэцу Синтё», лето 1985 г.).

4

«Пинбору годзицу-гатари» (букв. «Сиквел “Пинбола”») – эссе Харуки Мураками, опубликованное в журнале «Уми» в сентябре 1989 г., где он разворачивает концепцию «белоснежного космического корабля» – идеального прообраза пинбольного автомата, впервые описанного в повести «Пинбол-1973».

5

Харуки Мураками, «Рождение и смерть одного редактора. Посвящение Кэну Ясухаре». Журнал «Бунгэй Сюндзю», апрель 2006 г.

6

На английском языке обе повести, «Слушай песню ветра» (1979) и «Пинбол 1973» (1980), вышли в США только в 2015 году (в переводе Тэда Гуссена). Интересно, что согласие на издание этих книг в России контора Мураками дала намного раньше, и у нас их издали в переводе Вадима Смоленского еще в начале 2000-х.

7

Рассказ «Все божьи дети могут танцевать» (2000). – Перевод А. Замилова.

8

«Мураками Харуки: желтые страницы – 3». Сборник критических статей (изд-во «Гэнтося-бунко», Токио, 2009).

9

Хая́о Кава́и (1928–2007) – выдающийся психолог и психиатр, родоначальник японского юнгианства. Автор многочисленных работ по японскому буддизму, японской языковой ментальности и психологии художественного творчества. Стенография упомянутой беседы – «Мураками Харуки встречается с Каваи Хаяо» – выпущена изд-вом «Иванами Сётэн» в апреле 1996 г.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов