Полная версия:

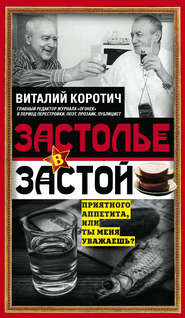

Застолье в застой

В общем, к середине XVII столетия пили массово, без удержу и везде. Православный патриарх Никон начал первую антиалкогольную кампанию – уж очень быстро народ спивался, даже по воскресеньям предпочитая шинки с кабаками семейным походам в церковь. Вначале это по традиции относили за счет корчмарских происков (как писал Тарас Григорьевич: «Запродана жидам віра, в церкву не пускають»), но постепенно пришло понимание, что корчма – дело добровольное, никого туда под конвоем не водят, так же как никого не выталкивают силой из церкви; причины несколько глубже. (Кстати, в это же время авторитет церкви очень страдал от борьбы между христианскими конфессиями, которая, увы, въелась в украинскую историю.) За пару лет до объединения Украины с православной Россией, в 1652 году, российский земский собор повелел закрыть все частные кабаки с корчмами, а в «государевых» кабаках ввел норму: по одной чарке на человека. Цену разливной водки резко повысили, запретили продажу алкоголя в долг, во время постов, а также по средам, пятницам и воскресеньям. Подействовало это далеко не сразу; выпивохи тогда еще не пили одеколонов, но уже страдали изрядно. Автоматически эти правила распространялись и на украинские земли; большой друг Украины хорват Юрий Крижанич с ужасом и сочувствием к народным привычкам писал о «корчемном самоторжии», то есть о ситуации с госмонополией на спиртное: «Люди мелкого счастия не в состоянии изготовить дома вина или пива, а корчмы нет, кроме корчмы царской, где и место и посуда хуже всякого свиного хлева, и питье самое отвратительное, и продается по бесовски дорогой цене». Между прочим, в это время ведро «казенного вина» стоило один рубль. Столько же стоила лошадь, а корову можно было купить за полтинник. Но, как всегда, пили, невзирая на цену, и, как всегда, государственные карательные меры ничего не решали…

Кстати, раз уже я вспомнил о Переяславе, то как раз в период очередного «полусухого закона» налаживание российско-украинских отношений не могло обойтись без противоречий и без чарки для сглаживания оных. Россия упрекала Богдана Хмельницкого за его слишком тесные связи с королем Швеции. Гетман, не желавший ссориться, настойчиво приглашал царского посланника Ф. Бутурлина и думного дьяка В. Михайлова отобедать с ним и за рюмкой порешать все проблемы. Россияне закапризничали, и Хмельницкий напомнил им, что другие царские послы бывали сговорчивее, всегда выпивали за его гетманское здоровье и он настаивает на совместном обеде, «если они не желают к тяжелой скорби его присовокупить еще новую». В общем, Бутурлин с Михайловым в гости пришли, а обильная выпивка с закуской (молочные поросята на вертеле) способствовала улучшению отношений Украины с Россией.

Вскоре начиналась Петровская эпоха, прорубание окон в Европу и очередной алкогольный срыв; у нас ведь все идет этакими волнами – то густо, то пусто. В общем, как знак своего правления, Петр открыл в Северной столице кабак сразу же после ее начального заселения, в 1705 году. Кстати, еще строители Петербурга получали по чарке водки ежедневно «для сугреву». Показывая пример стране, пил император неумеренно; описано, как однажды он выпил за день 36 стаканов вина. Из самых верных соратников Петр создал всепьянейший собор. Тот, кто не пил вровень со всеми, подвергался денежному штрафу и должен был осушить необъятный «Кубок большого орла». Петр повелел и женщинам пить наравне с мужчинами, а пьяные генералы на параде были обычным делом. Считалось за доблесть подпоить иностранцев. В 1720 году генерал-адмирал Апраксин принимал польское посольство на военном корабле, провозглашая частые тосты и каждый тост сопровождая пушечным залпом. Через полчаса поляков разнесли по каютам…

Застольная квалификация военачальников ценилась высоко и тогда. Участник императорского застолья вспоминает: «Пьют, бывало, до тех пор, пока генерал-адмирал старик Апраксин начнет плакать-разливаться горючими слезами, что вот он на старости лет остался сиротою круглою, без отца и матери, а военный министр князь Меншиков свалится под стол…»

Справедливости ради надо отметить, что была у Петра и семикилограммовая чугунная медаль для неумелых и неумеренных пьяниц, которая вешалась на шею, и надлежало ее носить до застольного помилования. Петровские пьянки бывали беспощадны. Описано, как иностранный посол пытался спастись бегством от императора во время корабельного выпивона и со страху залез на корабельные снасти. «Тогда царь с «Кубком орла» в зубах взобрался к ослушнику, устроился рядом с ним и заставил в наказание осушить не одного, а целых пять «орлов»…»

Отмечая петровские алкогольные подвиги, следует вспомнить и усилия самодержца к восстановлению винного производства на Киевщине. Там это было делом не новым, потому что в Киево-Печерской лавре монахи занимались виноделием с XI века, это отмечено в летописях, так же как и то, что вина у них получались неважные. Петр I был достаточно самонадеян, чтобы поверить, что уж при нем-то все получится замечательно, и в 1706 году в Киеве был учрежден «регулярный сад» с виноградником. Кроме того, на склонах Днепра как раз возле нынешней Верховной рады чуть позже развели виноградники на террасах, открыли даже «Киевскую казенную кабацкую винокурню», но ничего лучше спирта из приднепровских виноградов не получалось – маловато было в «матери городов Русских» солнышка для хорошего вина. Так что пили, не привередничая, то же, что и всегда…

Когда говорят о том, что придворные пьянки – это национальная традиция, а загадочная славянская душа должна непременно быть проспиртована, я хотел бы напомнить, как, опять же при помощи вина, знаменитый историк С. Соловьев уточнял этот вопрос. Вначале он смешивал полстакана красного вина и полстакана воды: «Петр I женился на Екатерине I, немке. Затем, – продолжал Соловьев, – их дочь Анна вышла замуж за немца, герцога Гольштинского». Он отлил полстакана из розовой винно-водной смеси и дополнил стакан водой. Далее историк повторял операцию с ополовиниванием стакана и доливанием воды, говоря о браке Петра III с немкой Екатериной II, Павла I с немкой Марией Федоровной, Александра II с немкой Марией Александровной. Браков Александра III с датчанкой и Николая II с немкой он прокомментировать не мог, потому что произошли они уже после этой беседы. Но и так к концу рассказа перед Соловьевым стоял стакан чистой воды, которая с самого начала символизировала иностранную кровь. Так что в старину правители пили (и сейчас попивают) согласно собственному желанию, а вовсе не по причине ущербной наследственности, протянувшейся из времен Руси…

Последствия гулянок, если верить Гоголю, тоже были интернациональны: «Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела сидя перекупка с кремнями, синькою, дробью и бубликами; под телегою лежал цыган; на возу с рыбою – чумак; на самой дороге раскинул ноги бородач москаль с поясами и рукавицами…» Трактиры и корчмы, предки советского общепита, вошли в привычку, потеряли во многих случаях лоск, стали рутинны и неухоженны: «Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных вызолоченных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники… В комнате попадались все старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выставлено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички перед образами, висевшие на голубых и зеленых ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вместо двух – четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку…»

Жизнь менялась медленно, привычки оставались, а непостоянство законов придавало бытию даже некоторую загадочность… Что касается водки, то, с одной стороны, ее производство было государственной монополией, но с другой – случались и послабления. Повышая роль дворян в жизни империи, им с 1754 года разрешили винокурение, а всем недворянам было велено винокуренные заведения уничтожить. Правда, дворяне могли произвести лишь строго определенные количества алкоголя, согласно Табели о рангах, и только для собственного употребления. Дворяне первого, наивысшего, класса могли в год выкуривать для себя 1000 литров водки, а последнего, четырнадцатого, класса – только 30. Количества эти, как вы понимаете, соблюдались не всегда, зато стало хорошим тоном не предлагать гостям казенный продукт, а угощать своим.

В приличном доме содержалась водка на все буквы азбуки – от анисовой до шалфейной и яблочной. Поэт Н. Некрасов, например, у себя в имении Карабиха построил винокуренный заводик, выдававший более 20 тысяч литров водки ежемесячно. Поэт гнал и рябиновую, и классическую водку «Столовое вино № 21», и даже экзотический ром. Это было в порядке вещей. Помните, как во дворе у гоголевской Пульхерии Ивановны «кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком». Сама помещица умела и угостить. «Вот это, – говорила она, снимая пробку с графина, – водка, настоянная на деревий и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник; если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот эта – перегнанная на персиковые косточки: вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах». Такая атмосфера в имениях сохранялась постоянно, и можно понять удовольствие, с которым уже в конце XIX века Александр Куприн описывает, как его угощали: «А для легкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев. Тут и классическая, на смородинных почках, благоухающая садом, и тминная, и полынная, и анисовая, и немецкий доппель-кюммель, и всеисцеляющий зверобой, и зубровка, настойка на березовых почках, и на тополевых, и лимонная, и перцовка, и всех не перечислишь…»

Известный в XIX веке бытописатель С. Максимов подробно рассказывает о нарастающем алкогольном разнообразии, о том, что и спиртовую основу для водки гнали уже далеко не из одной ржи, а «еще из картофеля, вареного или растертого, но во всяком случае смешанного с хлебным солодом. Из сока свекловицы с прибавкою дрожжей получают так называемую пейсаховку, еврейскую водку, любимую евреями нашего Юго- и Северо-Западного края. Пробуют гнать водку, или так называемое простое вино, из патоки на сахарных заводах, но подобный напиток не нравится любителям водки из простого народа. В последнее время стали гнать водку из того мха, которым на севере питаются олени…». Бедные олени: уже тогда выпивохи расхищали их корм! Очень похоже на анекдот о подорожании водки, дошедший до нашего времени; ребенок говорит отцу: «Теперь ты будешь меньше пить, папа, – подорожало». – «Нет, – ответствует родитель, – это ты теперь будешь меньше есть…»

При Екатерине II, в конце XVIII столетия, водочные доходы составляли треть государственного бюджета («Пьяным народом легче управлять», – говаривала императрица), в 1862 году – уже половину, а при Николае II – больше половины всех поступлений в казну. Такой «пьяный бюджет» был рекордным для Европы; в Англии, например, где крепкие напитки тоже были в чести, думали о здоровье нации, и самый большой доход от них однажды составил 23 процента бюджета. Парадокс алкогольной торговли, в частности, заключается в том, что, согласно европейским статистикам, убытки от пьянства превышают доходы от продажи алкоголя в 5–6 раз. Но прибыли-то явные, а убытки – косвенные…

В Российской империи водочный промысел так или иначе поощрялся почти всегда. Слова, приписанные киевскому князю Владимиру Крестителю: «Веселие Руси есть пити, не можем мы без того быти!» – цитировались постоянно. При Николае I, когда можно было свободно купить право на торговлю спиртным, водочные откупщики часто становились миллионерами. Бенардаки, отставной поручик (во втором, сожженном, томе «Мертвых душ» Гоголь вывел его под фамилией Костанжогло), разбогатев на вине, успешно занялся овцеводством, золотодобычей и выдал свою дочь замуж за французского посла в Петербурге. Откупщик Е. Гинцбург, выходец из небогатых витебских евреев, купил себе титул у герцога Гессен-Дармштадтского и стал бароном. В Крымскую кампанию при осаде Севастополя он торговал спиртным в осажденном городе до конца и «оставил южную сторону с кассою одним из последних, чуть не одновременно с командующим гарнизоном».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов