Полная версия

Полная версияОт Троянской войны до Чингисхана. О противоречиях древней истории

Аммиан Марцеллин, [2]: «В Ассирии много городов. Наиболее примечательны среди них Апамея, она же Месена (Корна), Тередон (Дора), Аполлония, Вологессия и много им подобных. Но самые блистательные и всем известные города – это следующие три: Вавилон, стены которого Семирамида скрепила асфальтом, а цитадель воздвиг древнейший царь Бел, Ктесифон, который построил в древние времена Вардан, позднее царь Пакор усилил количеством населения, построил стены, дал греческое имя и сделал лучшим образцом персидских городов, и, наконец, Селевкия – блестящее создание Селевка Никатора.»

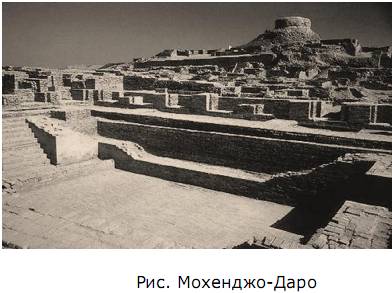

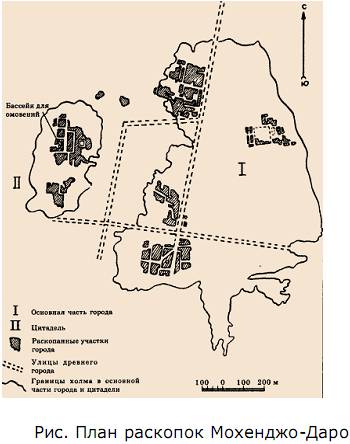

О Мохенджо-Даро. Сайт dic.academic.ru: «…Город имел регулярную планировку: все улицы были прямыми и параллельными друг другу. Дома были двухэтажными из обожженного кирпича, стены и крыши покрыты битумом от влаги…». Очевидно, что материалы, которые использовались при строительстве Мохенджо-Даро и Вавилона были одинаковые ― обожженный кирпич и асфальт (смесь битума и песка). Допускаю, что археологи, обнаружив битум, решили, что им покрывали стены и крыши, но, очевидно, что это всего лишь их предположение, потому что, как видно из рисунка (см. ниже), на котором показан раскопанный город Мохенджо-Даро, крыши построек просто не сохранились. Но, как пишет Геродот, асфальт использовался вместо цемента. Геродот пишет, что дома в Вавилоне были трех– и четырехэтажными, а в Мохенджо-Даро ― двухэтажные, но совершенно не понятно, как археологи определили, сколько этажные были дома, если сохранились только их основания. Впрочем, есть источники, которые пишут о трехэтажных домах в Мохенджо-Даро.

Из Википедии: «В 1849 году Вавилон посетил английский геолог Уильям Кеннет Лофтус, разочаровавшись в возможности связать вавилонские холмы с постройками, упомянутыми Геродотом, он счел дальнейшее обследование города бесперспективным». Несмотря на этот вывод английского геолога, раскопки продолжили другие энтузиасты, которые и заявили о том, что раскопанный город на территории нынешнего Ирака и есть знаменитый Вавилон, описанный Геродотом. Еще отмечу, что легендарная Вавилонская башня так и не была найдена. Так как описание городов Мохенджо-Даро и Хараппа совпадает с описанием Вавилона (технология строительства и регулярная структура улиц), сделаем вполне логичное предположение, что Вавилон должен был находиться на территории Индии.

Разные источники указывают, на похожие планировки Хараппы и Мохенджо-Даро, но на картинках видно, что сохранились только основания сооружений. «Руины древней Хараппы были сильно повреждены во времена британского владычества в Индии (в скобках ― во времена европейских варваров), когда ее кирпичи использовались для строительства железной дороги Лахор―Мултан». Надо отметить, что при раскопках Мохенджо-Даро было найдено большое количество медных предметов.

В традиционной версии истории разные авторы Вавилоном называют разные города. Геродот пишет Евфрат, на берегу которого стоит Вавилон, впадает в Красное море (Эритрейское). Но у Полибия, [53]: «…Евфрат берет начало в Армении, протекает потом через Сирию и соседние страны и направляется в Вавилонию. Говорят, река впадает в Эритрейское море, но это не так, ибо до излияния в море она теряет воду в каналах, которые проведены на поля. Поэтому-то Евфрат отличается свойствами, противополагающими его большинству рек. Так, прочие реки увеличиваются по мере того, как проходят большее пространство и бывают наиболее водообильны зимою, к середине лета мелеют наибольше. Евфрат, напротив, изобилует водою больше всего в пору восхождения Сириуса и наибольшую ширину имеет в Сирии, затем по мере дальнейшего течения убывает». В примечаниях сказано, что «…то же самое сообщается автором и Плинием о реке По. Сириус, иначе Большой Пес…, самое яркое созвездие под Орионом, восходит около летнего солнцестояния». А это говорит о том, что река По (согласно Википедии река По «в среднем и нижнем течении имеет два паводковых сезона ― весной (май-июнь), в период таяния снегов и ледников в Альпах многоводны левые притоки, и осенью (октябрь-ноябрь), когда многоводны правые притоки»), ― о которой пишет Плиний и Евфрат («Разлив рек (Тигра и Евфрата) начинается в Месопотамии весной, в марте-апреле, когда в горах тает снег и обильно идут дожди. Первым разливается Тигр, на две недели позже Евфрат», сайт oldevrasia.ru статья «Шумер. Вавилон. Ассирия: 500 лет истории»), о котором пишет Полибий, ― никакого отношения к рекам, которые мы знаем сегодня под этими названиями, не имеют. Зато именно, как отмечалось выше разлив Инда (Нила) происходит с начала летнего солнцестояния.

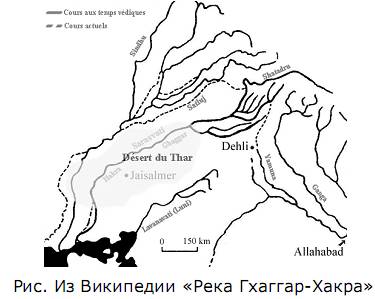

Из рек в Индии, которые не доходят до моря, надо обратить внимание на реку Нарра, которая вытекает из Инда. По поводу этой реки в ЭС Брокгауза и Эфрона [78] сказано: «Выше горы Рори, в области Синд, где Инд поворачивает на юг, от него отделяется рукав Нарра (Восточная Нарра), который течет по пустыне на юго-восток, но до моря достигает лишь в половодье; некогда Нарра, по-видимому, служил главным руслом Инда. Другие ложбины, широкие и глубокие, свидетельствуют о беспрестанных блужданиях реки, искавшей наиболее удобные пути к морю. Изучение этой местности приводит к заключению, что Инд постоянно подвигался все далее и далее от востока к западу… Это постепенное перемещение Инда к западу приводит к тому, что соседние, лежащие на восток от него, местности все более и более иссушаются, и многие пресноводные потоки, отделяясь от главной реки, превращаются в соляные озера». Возможно, что речь идет о пересохшей реке Сарасвати, которая присутствует на более ранних картах (см. ниже), и которая тоже разливалась, как и Нил с начала летнего солнцестояния. Кроме того, так как у Полибия Евфрат не впадает в Эритрейское море, то это означает только одно, Евфрат у Полибия вовсе не та река, которая протекает по территории современного Ирака, а значит, и Вавилон у Полибия не мог находиться в Междуречье, которое мы знаем по традиционной версии истории. Но Вавилон у Полибия не мог находиться и в Египте, потому что Нил не «теряет воду в каналах». Получается, что в традиционной версии истории присутствуют, как минимум, три Вавилона: В Египте, в Междуречье и еще какой-то Вавилон у Полибия. Что снова заставляет задуматься. А вот на северо-западе Индии такие реки, которые теряют воду в каналах и у которых половодье наступает в июне, есть. Поэтому очевидно, что Евфрат у Полибия вовсе не там, куда поместили Вавилон нынешние историки. Тут надо отметить, что наиболее значительные центры Хараппской цивилизации ― Ракхигархи, Мохенджо-Даро, Хараппа, Лотхал и Дхолавира (Википедия). Возможно, что Вавилоном разные авторы называли разные города, но если согласиться с версией нахождения Вавилона в Индии, то эти города могли относиться к Хараппской цивилизации. Рассматривая древние города Пакистана, можно предположить, что Вавилоном мог быть и знаменитый Лахор. Есть детали, которые подтверждают это предположение, например, наличие в городе прекрасных садов, похожих на описание садов Семирамиды. Самый крупный город Ракхигархи, город располагался возле высохшего русла древней реки Сарасвати. «Согласно ученым,… река Сарасвати высохла после того, как, по крайней мере, два из ее притоков, Сатледж и Ямуна, изменили свое русло. «Цепь тектонических событий отвела русло Сатлуджа на запад (в Инд), а Ямуну на восток (Ганг)»… Процесс завершился около 1750 годп до н. э., но начался он гораздо ранее». (Википедия).

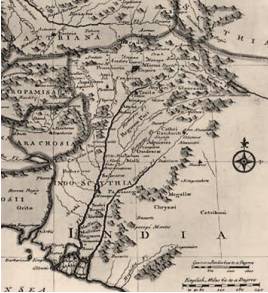

Интересно сравнить эту карту с фрагментом следующей карты Индии (с сайта bharatiya.ru).

На этой карте видна река, которую ученые отожествляют с рекой Сарасвати. Эту реку можно найти и на других картах, например, на карте Индии 1736 года с сайта mapmarket.ru, на карте Индии 1750 года (на карте надпись: «An Accurate Map of India By Rollos Geog», карта легко находится в Интернете на сайте Dreamstime.com).

«Исследователи полагают, что им также удалось разрешить многолетний спор о судьбе мифической реки Сарасвати. В древних индийских писаниях есть указание на то, что эта река превосходила все прочие в данном регионе по своим размерам. Однако её русло не было найдено. Сегодня в сезон дождей из Гималаев в долину Хакра спускается стремительная река Гхаггар, которая теряется в пустыне. Археологические данные свидетельствуют о том, что эта местность была густонаселённой в период расцвета хараппской культуры. В итоге с изменением климата дожди приносили меньше влаги, и когда-то полноводная река Сарасвати превратилась в сезонный горный поток. В ходе нынешнего геологического исследования учёные также собрали информацию о местоположении городов и небольших поселений, о трансформации сельского хозяйства и миграции людей на поздних этапах увядания цивилизации. Около 3900 лет назад реки хараппов пересохли, и они были вынуждены покинуть свои города и переместиться на восток, обосновавшись в бассейне Ганга, где муссоны позволяли процветать сельскому хозяйству. Здесь преобладали разрозненные аграрные общины, и некогда могучая цивилизация утратила своё былое величие, а вместе с ним и большую часть культурного наследия", – заключает Джиосан в пресс-релизе института». (vesti.ru/doc.html?id=808413@cid).

Комментарий Лопухина к книге пророка Иезекииля, [39]: «…Знаменование и смысл Иезекиилева видения на Ховаре до сих пор остаются и вероятно надолго останутся такой же тайной, какой являются тесно связанное с этим видением и еще более загадочное видение у этого пророка храма и видения апокалиптические…». Комментатору не понятно, где происходили события этой книги. Считается, что река Ховар этот приток реки Евфрат около Вавилона. Так как у нас Вавилон и Евфрат находятся на севере Пакистана, в Пенджабе, то где-то здесь и надо искать реку Ховар. Близко к этому названию название реки Гхаггар.

В предыдущем разделе о Египте на северо-западе Индии, предполагалось, что Нил у Геродота, это нынешний Инд, но приведенная выше карта, на которой показана река Сарасвати, заставляет рассмотреть и версию, в которой название Нил у Геродота относилось к реке Сарасвати. Это, конечно, не меняет общую картину, которую надо восстановить, но показывает сложность этой задачи. Что мы имеем в итоге? Географическая картина, радикальным образом отличается от той картины, которая была в древние времена и, к этому, фрагментарность в описании древними авторами географических объектов. Эти факторы сильно затрудняют восстановление реальной картины географии древности. Отдельные фрагменты этой картины восстановить все же можно, и она оказывается менее противоречивой, чем та картина, которую нам предлагают историки, придерживающиеся традиционного взгляда на историю.

То, что был Вавилон в Египте можно найти, например, у Иосифа Флавия, «Иудейские древности», [66]: «Таким образом, евреи вышли из Египта, причем египтяне плакали и сожалели, что обходились дурно с ними. Они направили путь свой через Летополь1, местность в то время пустынную, но где впоследствии, при нашествии на Египет Камбиза, был основан город Вавилон2. Так как они подвигались вперед быстро, то уже на третий день достигли Вельсефонта на Чермном море3». Комментарий: «1 ― Летополь – город в Нижнем Египте, в 30 км к северу от Мемфиса. 2 ―Этот Вавилон, основание которого Диодор Сицилийский (I, 56) относит ко временам Сезостриса (Сеяусерта III) (1878– 1841 гг. до н. э.), а Ктесий к веку Семирамиды (ассирийской царицы IX в. до н. э. Шаммурамат), представлял укрепление на правом берегу Нила. 3 ― Находился, вероятно, к северо-западу от совр. Суэца». Очевидно, что Вавилон Иосифа Флавия находился в Египте, недалеко от побережья. Вернемся к Полибию. Возможно, что у Полибия Вавилон это город Ракигархи, но это только предположение, тогда Евфрат ― это Сарасвати. У Геродота Евфрат впадает в Эритрейское море. У Полибия, как отмечалось выше река, на которой стоит Вавилон до моря не доходит. Это не исключает возможности, что и у Геродота и у Полибия Вавилон один и тот же город. Просто Геродот писал раньше и при нем река еще впадала в Эритрейское море. Но возможно, что у Полибия и у Геродота Вавилон ― разные города. Это затрудняет локализацию Вавилона, но не влияет на предположение, что древний Вавилон мог быть одним из городов Хараппской цивилизации. Скорее всего, Вавилон был один, а стало их в традиционной версии истории, по крайней мере, два, из-за неправильной локализации географических объектов. Точно так же, когда историки видят, очевидные ляпы, в созданной ими схеме, тут же придумываются дубликаты географических объектов, для объяснения противоречий. Именно так и появились несколько Индий, две Эфиопии, две Скифии и другие дубликаты.

В своей книге «Аксиомы истории. Анализ географии древности», я приводил фрагмент, имеющий отношение к Вавилону: «Реки Тигр и Евфрат текут посреди Месопотамии и Вавилонии и впадают в Нил. Рассказывают, что эти реки мелеют, когда Нил затопляет Египет; когда же он вновь входит в русло, то и эти реки становятся полноводными…». (Эккерхард из Ауры, Вюрцбургская хроника, [81]). Тогда я предположил, что этот фрагмент можно объяснить большим количеством дубликатов в названиях одних и тех же географических объектов. Но когда пришло понимание, где находился Египет, о котором пишет Геродот, стало ясно, что непонимание этого фрагмента связано с неправильной локализацией Египта и Нила, названия, которых были привязаны ошибочно к нынешнему Египту. Если Нил Геродота это нынешний Инд, то понять, где находится Месопотамия (Междуречье) совсем не сложно, достаточно на карте найти место, где в Инд впадают несколько крупных рек. Это место ― знаменитый Пенджаб, Пятиречье. Этот фрагмент противоречит предположению, что Евфрат это река Сарасвати, но не противоречит нахождению Евфрата на северо-западе Индии. Интересно рассмотреть описание Вавилона у Геродота и сравнить это описание с развалинами древнего города Мохенджо-Даро. Ниже приведены развалины этого города из «Википедии» и план раскопок из работы: «История Древнего мира. Древний Восток. Индия, Китай, страны Восточной Азии», [26]

Изображение Мохенджо-Даро на рисунке, сразу же наводит на мысль о присутствии здесь Вавилонской башни. Правда, ее размеры меньше, чем указано у Геродота («башня, длиной и шириной в 1 стадию», 1 стадий ― примерно 180 м), а на плане раскопок видно, что длина и ширина башни меньше 100 метров. Но, очевидно, что значение стадия равная примерно 180 метров, ошибочно, об этом в разделе «Понт, Меотида».

Конечно, нельзя однозначно считать, что Мохенджо-Даро это и есть знаменитый Вавилон, но учитывая, тот факт, что планировка улиц, архитектура домов в городах, которые относят к хараппской цивилизации, были одинаковые, можно предположить, что какой-то из этих городов и был тем самым Вавилоном, который описывал Геродот.

То, что Вавилон мог находиться в Индии, подтверждают и приведенные ниже фрагменты.

«Когда индийский царь наступает на врагов, впереди идут сто тысяч боевых слонов. А я слышал, что следом за ними идут другие, самые крупные и сильные, которых три тысячи, эти научены разрушать вражеские укрепления, нападая по приказанию царя; а разрушают они грудью. Это говорит и Ктесий, который пишет, что слышал об этом. Он же говорит, что видел в Вавилоне дикорастущие пальмы, вывороченные слонами таким же способом: животные бросаются на эти деревья с огромной силой; а делают они это, если индиец, дрессирующий их, прикажет им это сделать». Элиан. «История животных». 17, 29. – Примеч. в переводе Д. Захаровой». Фрагмент из работы Ктесий Книдский СПб., Азбука-Классика, 2004, [36]. Конечно, слонов могли привезти в Вавилон, но проще предположить, что этот фрагмент имеет отношение к Индии.

«Вся равнина орошается лучше вавилонской и египетской реками и другими водами, так что всегда сохраняет зеленеющий вид, а вследствие этого изобилует и пастбищами; кроме того, и воздух здесь лучше, чем там». Страбон, География, Описание Албании, пер. Латышева, [39]. Интересно, что подобное описание, когда в нем присутствует описание и Инда, и Нила, чаще всего в виде сравнений, присутствующее у многих авторов, наводит на размышления. Нельзя исключать, что в таких местах позднейшие исследователи проводили правку текста. «…Так, как устья Нила, которыми образуется Дельта Египта; так и в Индии река Инд образует Дельту, не меньшую, чем египетская; она на языке индийцев называется Паттала», Арриан, Индия, [3].

Об одежде вавилонян, Геродот, [18]: «Одеяние же у вавилонян вот какое. [На теле] вавилонянин носит льняной хитон, доходящий до ног, а поверх – другой шерстяной. Затем поверх накидывает еще тонкую белую хланиду. Обувь у них – общепринятая [в этой стране], похожая на беотийских сапоги. Отпуская длинные волосы, вавилоняне повязывают на голове тюрбаны и все тело умащают миррой. У всякого вавилонянина есть перстень с печатью и посох искусной работы. На каждом посохе вырезаны яблоко, роза, лилия, орел или что-либо подобное. Носить посох без такого изображения у них не принято». На сайте Бхаратия.ру (bharatiya.ru) есть статья «Одежда Пенджаба». Посмотрите традиционную одежду пенджабцев и сравните с описанием Геродота одежды вавилонян. Сходство ― поразительное.

У Страбона интересный фрагмент связанный с Евфратом, [60]: «Поликлит, однако, утверждает, что Евфрат не разливается, потому что течет через обширные равнины; одни горы находятся от него на расстоянии 2000 стадий, а Коссейские – едва на 1000; последние не высоки, не покрыты глубокими снегами и не вызывают внезапного таяния большой массы снега. По его словам, вершины этих гор находятся в области над Экбатанами по направлению к северу, а в области по направлению к югу они разделяются и по мере расширения становятся значительно ниже; в то же время большая часть вод попадает в Тигр и река выступает из берегов». Очевидно, что Поликлит описывает вовсе не нынешние Евфрат и Тигр, а совершенно другие реки. Если считать, что речь у него идет об Индии, то под описание этих рек, возможно, подходит река Сарасвати, см. выше рисунок из Википедии реки Гхаггар-Хакра. Кстати, у Страбона разлив Евфрата происходит в начале лета, а если проверить это утверждение по Интернету, то разлив Евфрата происходит в марте-апреле, правда, здесь можно спорить, точная цитата у Страбона: «Дело в том, что Евфрат в начале лета разливается, причем вода начинает прибывать с весны во время таяния снегов в Армении…»

И в заключении про сады на северо-западе Индостана. В Лахоре, в Пакистане находится знаменитый Шалимар сад (Shalimar ― при желании, можно найти сходство с именем Семирамиды (Самирам), «прообразом Семирамиды является реальная ассирийская царица Шаммурамат», Википедия). Строительство сада началось в 1691 году и завершилось в следующем году. Сад имеет три уровня террас (разница в высоте 4-5 метров), большое количество фонтанов, водопадов, декоративных прудов. Сад в 1981 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не думаю, что сад в Лахоре имеет отношение к садам Семирамиды, но факт присутствия этого сада на северо-западе Индостана, говорит о том, что традиция создания таких садов в Индии была. Про Семирамиду замечу, что она завоевала Египет, Ливию, Эфиопию, совершила поход в Индию… Снова видим, что в древности расстояний не существовало, но это только с точки зрения традиционной версии истории.

Нахождение Вавилона на территории Индии не столь очевидно, как тот факт, что у Геродота Египет, находился на территории нынешнего Пакистана, но логика подсказывает, что нахождение Вавилона на территории Индии более обосновано, чем на территории нынешнего Ирака. Рассмотрение этой темы продолжим в разделе «Ксенофонт».

Рипейские горы и Гиперборея

Рипейские горы, они же Гиперборейские, узловой пункт для понимания древней географии. Как только в работе какого-нибудь древнего автора встречается название этих гор, как тут же комментаторы полностью теряют ориентацию в пространстве. Где только эти горы не помещают ― и в Европе, севернее нынешнего Черного моря, и в Азии (Тянь-Шань, Кавказ), но чаще всего их отожествляют, почему-то, с Уральскими горами.

Сразу надо отметить, что если первая карта составлена на основе карты мира Птолемея, то вторая карта ― реконструкция. В Интернете можно найти очень много таких карт. Создают эти карты на основе текстов древних авторов (в данном случае на основе текстов Гесиода), при этом настоящие авторы этих карт исходят из современных взглядов на древнюю географию. Что из этого получается можно видеть на приведенной выше карте. Примерно так же создавал свою карту и Птолемей, для этого он брал карту мира, которая была у него в распоряжении, и пытался найти на ней объекты, которые упоминают древние авторы. Понятно, что эту работу надо было проводить, только ошибки, которые совершил Птолемей, надо было анализировать, искать причины их появления. Эта работа не была проведена и ошибки Птолемея были повторены позднейшими авторами.

Авторы Википедии считает, что Рипейские и Гиперборейские горы ― разные горы, тем самым игнорируя работы древних авторов.

Элий Гонорий «Космография», [23]: «Северный океан имеет следующие горы: гора Гипербореи Рипеи / гора Гипанис / гора Кавказ с другой стороны / гора Гем / гора Тавр / снова гора Кавказ / гора Аман / гора Малая Германия / гора Бодуя / гора Родопа». Там же, ниже: «Истоки и устья рек северного океана. Река Танаис рождается на горе Гипербореи Рипеи; впадает в море Меотиду; [проходит расстояние в 654 мили]». Комментарий к Юлию Гонорию: «Тесная связь между гипербореями и Рипейскими (Рифейскими) горами утвердилась еще в древнеионийской географии (AristeasProcon. Frg. 1 [Bolton], ср.: Herod. IV, 13, где гипербореи помещены у не названных Геродотом гор».

Космография Псевдо-Этика, [23]: «Северный океан имеет знаменитые горы 42: Гиперборейская / Гем / Этна / Рифейская / Тавр / Кавинаст / Гифанис / Малая Германия / Грат / Кавказ / Еводу… Река Танаис рождается на горе Гиперборейской, где находятся Рипеи в глухой горе… течет в болота Меотиды; проходит расстояние в 654 мили46». Комментарий: «46…В отличие от Гонория, прямо отождествлявшего Гиперборейскую гору с Рифеями, Псевдо-Этик указывает, что первая располагается среди Рифейских гор; ср. также отдельное место, занимаемое Рифеями в списке гор, в гл. 30 Псевдо-Этика».

«10. Гиперборейские горы – то те, что Рипейские горы, ср. Mela. III, 36». Из примечаний к работе Лактанций «Из Схолии к «Фиваиде» Стация», примечания А.И. Малеина, [39]. Тут видно, как точку зрения, что Гиперборейские и есть Рипейские горы, подтверждает и А.И. Малеин.

Интересно, что можно найти описание этих гор, незначительные детали, но даже на эти детали историки не обращают внимание. Комментарий к «Космографии» Равеннского Анонима, [50]: «Римфейские, или Рифейские, или Рипейские горы, по представлениям античных авторов, – горный хребет, тянущийся в Восточной Европе с востока на запад. Наиболее реальное отождествление его – с Уральским хребтом». Но Уральские горы не тянутся с востока на запад!

Гиппократ, [39]: «Мы уже говорили о климате Скифии и о внешности ее обитателей,– что скифское племя значительно отличается от прочих людей и похоже только само на себя, подобно египтянам; оно также весьма мало плодовито, в этой стране и животные водятся лишь очень немногие и небольшие. Это потому, что она лежит под самым севером и у подножия Рипейских гор, откуда дует северный ветер». Скифия находится у подножия Рипейских гор, в Северном Причерноморье высоких гор нет, поэтому надо рассматривать вариант, в котором Скифия находится в Индии, а тут искать эти горы не надо, это Гималаи. Но почему-то эта очевидная версия не рассматривается историками.

Помпония Лэта, [39]: «За Рифейскими горами начинается Индия». Комментарий: «В Лекциях Лэта по Варрону Сибирь называется Верхней Индией (Забугин В. Указ. соч. – С. 81, 86). Эта мысль могла быть внушена Лэту П. Мелой, Плинием и несовершенной средневековой картографией». У Помпония абсолютно точно указано, где находятся Рифейские горы, и очевидно, что это Гималаи, тут никаких вопросов быть уже не может, но это комментаторов, как всегда, не может устроить, и они тут же придумывают название Сибири ― Индия. Такие вещи находятся просто за гранью допустимого.