Полная версия

Полная версияГде происходили библейские события?

Никифор Григора, [13]: «Египтяне слабы и изнеженны. Пользуясь воинами, набранными из скифов, они опустошают Африку и Ливию». «Египтяне, отправляясь с грузом однажды в год иногда на одном, а иногда и на двух кораблях к европейским скифам, обитавшим около Мэотиды и Танаиса, набирали там частью охотников, частью продаваемых господами или родителями и, возвращаясь в египетский Вавилон и Александрию, составляли, таким образом, в Египте скифское войско. Сами египтяне не отличались воинственностью, напротив были трусливы и изнеженны. Поэтому им необходимо было набирать войско из чужой земли и, так сказать, подчинять себя купленным за деньги господам, не заботившимся ни о чем, в чем обыкновенно нуждаются люди. В непродолжительное время египетские арабы этим способом образовали у себя такое войско, что сделались весьма страшны, не только западным, но и тем народам, которые обитали более к востоку. Они поработили Африку и всю Ливию до Гадир, потом Финикию, Сирию и всю приморскую страну до самой Киликии, предавая острию меча владевших теми землями, особенно же галатов и кельтов, которые с давних пор владели там лучшими странами и городами и перебрались туда с запада. Есть в Европе высочайшие горы, называемые Альпами, с которых сбегает в Британский океан величайшая река, называемая Рейн. Она отделяет к югу обе Галлии и живущих в них мужественных галатов и кельтов. В их сердцах воспылала было сильная ревность о гробе Спасителя и они нашли достойным делом, собрав войско, отправиться для поклонения гробу Господню и вместе, если можно, для изгнания господствовавших там арабов. Собравшись в бесчисленном множестве и запасшись конями и оружием, они пустились в этот знаменитый поход и, перешедши Рейн, пошли вдоль по Истру – величайшей реке, которая, также вырываясь из Альпов, впадает пятью устьями в Эвксинский Понт. Постоянно держась его северных берегов, они подошли почти к самым устьям его у Евксинского Понта, представляя собою встречавшимся на пути народам страшное зрелище, как будто движущуюся железную стену; однакож ни одному из них не нанесли никакого вреда, по своему благородству. Отсюда переправились они и через Истр и, прошедши до Фракии, расположились лагерем». Очень интересный фрагмент, связанный с крестоносцами. Очевидно, что, если картина географии у Григоры такая же, как и у Геродота, то станет ясно, что крестовые походы происходили в Индии. Следующий фрагмент имеет отношение к упомянутым Никифором Григорой галлам. Хотя возможно, что эта деталь ничего не доказывает: «Женщины у галлов не только почти равны мужчинам ростом, но и могут соперничать с ними в силе. Дети же у них в большинстве случаев седы от рождения, однако с возрастом цвет их волос меняется, становясь таким, как у отцов». Диодор Сицилийский «Историческая библиотека», [14]. Википедия, «Блондины»: «И у веддо-австралоидов Индии, и у тихоокеанских австралоидов в детстве часто можно наблюдать сочетание очень темной кожи и светлых волос самых разных оттенков. Во взрослом состоянии австралоиды довольно редко бывают блондинами, их волосы темнеют во время полового созревания до черного, каштанового или темно-каштанового». (Веддо-австралоиды на юге Индии. Дравиды – метисы, веддо-австралоиды и арии).

Интересен фрагмент и о том, как египтяне набирали из скифов войско. Разобравшись, где находился Египет, а где Скифия, ничего необычного здесь не найдем, а вот с точки зрения традиционной версии истории, проехать расстояние 2000 км, чтобы набрать рабов, как-то сомнительно. Если предположить, что Истр у Григоры это Ганг, то Фракия южнее устья Ганга. Но… Гесихий Александрийский «Лексикон»: «280 производящее лотос племя 281: одни разумеют Фракию, другие – Египет, иные – Скифию… Меотийское озеро – в Элладе». Этот фрагмент находится в противоречии с версией, в которой Истр ― это Ганг. Здесь получается, что Фракия там же, где Египет, так как Египет расположен вдоль Инда.

«…Другие же говорят, что, так как скифы – выселенцы из Египта, то поэтому они и чернокожи; они возделывают лен и ткут из него полотно, как египтяне; и Каллимах говорит: “Из колхидского льна”. Фасис – река в азиатской Скифии; есть ведь и другая Скифия в Европе, вблизи Меотийского озера и реки Танаиса…». Схолии к Пиндару. «Олимпийская ода XІІІ», [25].

А вот у Льва Диакона: «Ахилл был скифом и происходил из городка под названием Мирмикион, лежащего у Меотидского озера. Изгнанный скифами за свой дикий, жестокий и наглый нрав, он впоследствии поселился в Фессалии. Явными доказательствами [скифского происхождения Ахилла] служат покрой его накидки, скрепленной застежкой, привычка сражаться пешим, белокурые волосы, светло-синие глаза, сумасбродная раздражительность и жестокость». Пиндар древнегреческий автор, а Лев Диакон ― византийский. Тут возможны самые разные объяснения столь разному описанию скифов. Но это будут только версии.

Еще один интересный фрагмент: «Галица – это одна из топархий, принадлежащих россам, которых называют также иперборейскими скифами». Никита Хониат «История», [48]

«…Колхи называются также азиатскими скифами и белосирийцами, живут они в пределах Азии у реки Фасиса; а европейская Скифия лежит у Меотиды и Танаиса». Исаакия или, скорее, Иоана Цеца, Объяснение к «Касандре» Ликифрона, [25]. Этот фрагмент вроде бы не противоречит традиционной версии истории, но непонятно почему и как колхи превратились в скифов. А в предлагаемой версии, все логично ― колхи, скифы, египтяне живут недалеко друг от друга, они соседи и родство между ними вполне возможно. Об этом пишут самые разные авторы. «Европейская Скифия» и азиатские скифы не обязательно Индоскифия и Скифия возле Тибета, которые присутствуют на упомянутой выше карте с сайта bharatiya.ru (см. карту в разделе «Вавилон»). Скорее всего, у разных авторов территория Скифии, а это громадная территория, делилась по-разному.

Скифы в Северном Причерноморье, как отмечалось выше, обитали в І тыс. до н.э. О скифах в Индии из Википедии: «Последний этап скифского присутствия в Индии представляет династия Западных Кшатрапов, царствовавших на западе Деккана с 110 по 395 гг. Их столицей служил священный для индусов город Уджайн. На исходе ІV в. н. э. конец власти Западных Кшатрапов в Деккане положил своими завоевательными походами Чандрагупта ІІ из династии Гуптов, убивший последнего сакского правителя Рудрасиху ІІІ». А появились скифы в Индии с востока в конце ІІ в. до н.э., когда в Северном Причерноморье они куда-то пропали. Получается, что никакой связи между этими скифами, кроме общего названия, нет. Случайно совпали названия. Трудно поверить в такие случайности, тем более такой вывод противоречит первоисточникам. Диодор Сицилийский, [14]: «Теперь перейдем к скифам, населяющим соседнюю (с индийцами) страну. Они сначала занимали незначительную область, но впоследствии, понемногу усилившись благодаря своей храбрости и военным силам, завоевали обширную территорию и снискали своему племени большую славу и господство. (2) Сначала они жили в очень незначительном количестве у реки Аракса и были презираемы за свое бесславие; но еще в древности под управлением одного воинственного и отличавшегося стратегическими способностями царя они приобрели себе страну в горах до Кавказа, а в низменностях прибрежья Океана и Меотийского озера и прочие области до реки Танаиса. (3) Впоследствии, по скифским преданиям, появилась у них рожденная землей дева, у которой верхняя часть тела до пояса была женская, а нижняя – змеиная. Зевс, совокупившись с ней, произвел сына по имени Скифа, который, превзойдя славой всех своих предшественников, назвал народ по своему имени скифами. В числе потомков этого царя были два брата, отличавшиеся доблестью; один из них назывался Пал, а другой – Нап. (4) Когда они совершили славные подвиги и разделили между собой царство, по имени каждого из них назвались народы, один палами, а другой напами. Спустя несколько времени потомки этих царей, отличавшиеся мужеством и стратегическими талантами, подчинили себе обширную страну за рекой Танаисом до Фракии и, направив военные действия в другую сторону, распространили свое владычество до египетской реки Нила. (5) Поработив себе многие значительные племена, жившие между этими пределами, они распространили господство скифов с одной стороны до восточного океана, с другой до Каспийского моря и Меотийского озера; ибо это племя широко разрослось и имело замечательных царей, по имени которых одни были названы саками, другие массагетами, некоторые аримаспами и подобно им многие другие. (6) Этими царями были переселены и многие другие покоренные племена, а самых важных выселений было два: одно из Ассирии в землю между Пафлагонией и Понтом, другое из Мидии, основавшееся у реки Танаиса; эти переселенцы назывались савроматами. (7) Эти последние много лет спустя, сделавшись сильнее, опустошили значительную часть Скифии и, поголовно истребляя побежденных, превратили большую часть страны в пустыню».

Если читать этот абзац с точки зрения современного понимания географии и истории, особенно его вторую часть «…подчинили себе обширную страну за рекой…», то создается впечатление грандиозного расселения скифов от Северного Причерноморья до Египта и от восточного океана до Азовского моря. Масштаб просто ошеломляет. Но если согласиться с тем, что все упомянутые в этом фрагменте географические объекты находились в Индии, то ничего необычного здесь нет. Не надо искать «землю между Пафлагонией и Понтом» (для любопытных все же замечу, что с точки зрения современных историков, Пафлагония находится на южном побережье Черного моря, немного восточнее Стамбула, примерно, в двухстах километрах). Тут же окажется, что и из Мидии до Танаиса совсем недалеко, и Египет рядом. Но главное в том, что Диодор пишет о скифах в Индии (!), про Индоскифию, которая никак не должна быть связана со Скифией в Северном Причерноморье, а тут эти скифы из Индии, которые появились в Индии в конце второго века до нашей эры, «приобрели себе страну в горах до Кавказа, а в низменностях прибрежья Океана и Меотийского озера и прочие области до реки Танаиса». И как это объяснить с точки зрения современной истории? Или это очередная ошибка византийского автора?

Помпоний Мела, [35]: «9. Племена [Скифии] различаются образом жизни и нравами. Эсседоны празднуют похороны родителей с радостью, с жертвами и при праздничном съезде всех родственников. Тела [умерших] они растерзывают и, смешав их с разрезанными внутренностями домашнего скота, съедают на пиру. Отполировав искусно черепа, они оковывают их золотом и используют вместо чаш. Это у них высший долг благочестия». Сравните с описанием Геродота, Мельпомена, [11]: «Об обычаях исседонов рассказывают следующее. Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники пригоняют скот, закалывают его и мясо разрубают на куски. Затем разрезают на части также и тело покойного отца того, к кому они пришли. Потом все мясо смешивают и устраивают пиршество. С черепа покойника снимают кожу, вычищают его изнутри, затем покрывают позолотой и хранят как священный кумир». Мельпомена, [25]: «Таковы военные обычаи скифов. С головами же врагов (но не всех, а только самых лютых) они поступают так. Сначала отпиливают черепа до бровей и вычищают. Бедняк обтягивает череп только снаружи сыромятной воловьей кожей и в таком виде пользуется им. Богатые же люди сперва обтягивают череп снаружи сыромятной кожей, а затем еще покрывают внутри позолотой и употребляют вместо чаши. Так скифы поступают даже с черепами своих родственников (если поссорятся с ними и когда перед судом царя один одержит верх над другим). При посещении уважаемых гостей хозяин выставляет такие черепа и напоминает гостям, что эти родственники были его врагами и что он их одолел. Такой поступок у скифов считается доблестным деянием». Эти фрагменты интересны тем, что сегодня найти место, где есть такие же обычаи, совсем не сложно: «В Индии чаши из черепов до сих пор используются в ритуальных целях (Катманду, Непал)». В Интернете можно найти картинки с такими черепами, а вот возле Азовского моря о таких обычаях никто и не слышал.

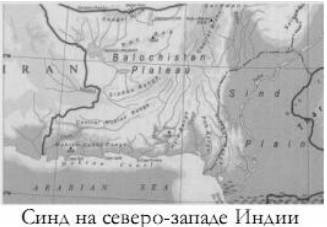

Отправив на север Черного моря Скифию, историки нашли там же географические объекты, которых там никогда не было и которые, искать особенно не надо было. Так, например, Синд (Синдика), которая была рядом со Скифией на северо-западе Индии, там до сих пор находится и указывается и на современных картах, и на более ранних, например, на картах 18-19 веков (см. раздел «Вавилон»). У многих древних авторов Синд (Синдика, синды) упоминаются одновременно с индами. Помпоний Мела, [35]: «…в ней [т.е. Азии] первыми с востока живут инды, серы и скифы…», а Гесихий Александрийский в «Лексиконе» пишет [25]: «…синды: народ индийский…». Но если синдов историки нашли на восточном побережье Черного моря, то отправить туда же индов они не решились, слишком уж очевидной станет подгонка материалов к нынешней версии истории.

«886-889. Затем следует Гермонасса, Фанагория, которую, как говорят, основали некогда теосцы, и гавань Синдская, населенная эллинами, пришедшими из ближних местностей», Псевдо Скимн. Карта с Синдской гаванью приведена выше в разделе 5 «Египет на северо-западе Индии». Пустыня Тар раньше называлась Синдская пустыня.

Плиний Старший, [25]: «Гипанис течет через [земли] номадов и гилеев в Бук по искусственному руслу, по естественному – в Корет. Эта область называется Скифия Синдика». Дионисий Периегет: «681. Синды живут по Истру, как говорит Аполлоний [IV, 322]», Вот этот фрагмент из Аполлония, [25]: «Ибо рекою Истром образуется некий остров по имени Певка, видом треугольный, широкими сторонами обращенный к берегам, а узким изгибом – к речному руслу; вокруг его разделяются два устья, из коих одно называют Нареком, а другое, крайнее,– Прекрасным устьем, здесь Апсирт и колхи быстро устремились вперед; между тем аргонавты плыли вдали у вершины острова. Дикие пастухи покинули на лугах свои многочисленные стада из страха перед кораблями, как бы увидев зверей, выходящих из обильного чудовищами моря, ибо доселе не видали еще морских судов ни смешанные с фракийцами скифы, ни сигинны, ни гравкении, ни синды270, живущие уже на обширной пустынной Лаврийской равнине». Комментарий: «270Синды – может быть, идентичны синдам Геродота (IV, 26) и других авторов, локализующих это скифское племя на Северном Кавказе в районе Анапы, и лишь по недоразумению отнесены Аполлонием на Дунай». Комментарий, как всегда, ― сплошное недоразумение. В районе Анапы никакой пустынной равнины нет. Из Википедии об Анапе: «Здесь лесистые кавказкие предгорья сменяются цветущими долинами, а равнины Тамани перемежаются морскими лиманами». О том же, что Истр находился возле Колхиды: «Если писать так: «который вашей земле», то нужно будет разуметь Элладу; а если «нашей», то будет сказано об Истре: ибо он прилегает к колхам», «Схолии к Аполлониеву «Походу аргонавтов», [25]). Если синды жили там, где они показаны на приведенных выше картах, там же пустыня Синд (Тар), а река, которая здесь находится это река Сарасвати. Значит, Сарасвати и есть Истр. Но повторяю, названия рек у Геродота, не закреплены на географических картах, поэтому у других авторов эти названия могли быть отнесены к другим рекам. Историки и здесь, как и в случае, со Скифией, с Колхидой не рассматривают вариант нахождения Синда (Синдики, синдов) в Индии. Почему? Ответ стандартный, стоит вспомнить, что Синд находился в Индии, тут же станет понятно, что и Меотида (Страбон: “…числу меотов принадлежат сами синды…»,[25]) должна находиться там же, там же колхи, там же скифы… Карт, на которых Синдика (Синд) находится в Индии, очень много, а вот карт, на которых Синдика расположен возле Черного моря, мне найти не удалось. То, что Синд находился в Индии, факт общеизвестный. Комментарий из книги Абу Рейхан Бируни «Индия»: «Синд ― арабское и вообще мусульманское название области вдоль нижнего течения р. Инд, включая часть Белуджистана (юго-восточный Иран)». Понятно все, как и понятно то, что методы, которыми пользуются историки назвать научными никак нельзя. Хотя бы потому, что в любой науке рассматривают все варианты, какими бы невероятными они не казались исследователю…

То, что Скифия была в Индии, об этом никто и не спорит, другое дело, что никакой другой Скифии в Северном Причерноморье никогда не существовало, а об этом писал А.В. Макаренко [28]: «У Иордана и у античных авторов нигде не идет, да и не могла идти речь о нынешнем Северном Причерноморье, чтобы об этом ни думали современные комментаторы», ― с этим утверждением историки будут сражаться до конца. Ведь это моментально опровергает традиционную версию истории.

Древняя Греция

В истории со Скифией оказалось, что кроме Скифии, которая в традиционной версии истории находилась в Северном Причерноморье и которую все знают, существовала и Скифия в Индии, и описание Скифии древними авторами, удивительным образом, совпадают с описанием Скифии в Индии. Тем не менее, историки упорно доказывают, что Скифия древних авторов находилась в Северном Причерноморье. Абсолютно такую же историю мы имеем и с Древней Грецией. Кроме Греции на Балканском полуострове, которую историки отожествляют с Древней Грецией, в древности существовали и другие греческие государства ― греко-бактрийское царство и греческие государства на северо-западе Индии. Факт нахождения греческих государств на территории Индии общеизвестен. Эти государства на северо-западе Индостана, с точки зрения традиционной версии истории, возникли после похода Александра Македонского. Как будет показано в этом разделе, греческие государства на территории Индии и были той самой Древней Грецией, о которой пишут «античные» авторы, и никакой другой Древней Греции на Балканском полуострове не было.

То, что Египет, который описывал Геродот, находился в Индии, позволяет сразу же сделать предположение, что и Древняя Греция, должна находиться там же. Дело в том, что по текстам древних авторов не сложно понять, что Греция находилась рядом с Египтом. Но мы не будем учитывать факт нахождения Египта на северо-западе Индостана (может быть в мои рассуждения вкралась ошибка), а попробуем определить нахождение Древней Греции по другим признакам.

Авторов, у которых угадывается эта другая Греция, которая находилась не на Балканском полуострове, — немало. Начнем с Полибия. С одной стороны, у него много материала, явно откуда-то заимствованного, а с другой стороны, чувствуется, как этот автор подгоняет этот материал под складывающуюся тогда схему истории и географии. Вот у него упоминается Антигон — он явно привязывает его к «Древней» Греции. Точно также он поступает и с Деметрием. Хотя это не очевидно, [40]: «…Так стяжав царскую власть, Сандрокотт в то время, когда Селевк закладывал основы своего будущего могущества, владел Индией. Заключив с ним договор и уладив дела на востоке, Селевк вступил в войну с Антигоном». И примечания из этой же книги: «Антигон, I – полководец Александра Македонского, который назначил его сатрапом Великой Фригии (в Малой Азии, в 333 г.); после смерти Александра, при разделе его владений получил дополнительно Ликию и Памфилию (в Малой Азии)».

Там же: «…Однако многие войны Эвкратид вел очень доблестно. Ослабленный ими, он, когда подвергся осаде Деметрия, царя индов, постоянными вылазками с 300 воинами победил 60 тысяч врагов». Здесь очень интересны примечания: «Деметрий – один из греко-бактрийских царей. Вся реконструируемая история греко-бактрийского и греко-индийского царств, имена царей и даты их правления – гипотетичны… К концу I в. до н. э. греческие правители на территории Индии полностью исчезают».

В примечаниях к Полибию, конечно же, это совершенно разные исторические персонажи. И относятся они к разным историческим эпохам и разным территориям. Хотя это довольно странно. Правитель Антигон, потом царь Деметрий действуют на территории Малой Азии и Индии, и на территории Греции и Македонии действуют правители сначала Антигон, потом Деметрий. Ну, а про легендарных 300 воинов — и говорить нечего. Были, и еще раньше, у тех же греков 300 спартанцев. Кстати, и у грузин есть свои триста героев — 300 арагвинцев. И подвиг они совершили один и тот же, только в разные эпохи. Понятно, что если этот эпизод основан на реальном событии, то это событие могло произойти только один раз и только в одном месте. Непонятно — где и когда. Ни Грузия, ни Греция не подходят. Возьмите карту Греции и найдите на ней пункт с координатами 38˚48′19′′, 22˚33′46′′, координаты Фермопил. Фермопилы не могли быть препятствием для персов! Не зря ведь в «Википедии» пишут: «В настоящее время характер местности изменился вследствие действия вулканических сил и отложений горных речек и Сперхея, русло которого переместилось южнее и в который ныне впадают речки Дирас, Мелас, Асоп, Фойник, впадавшие первоначально в море. Ширина Фермопил составляет от 1.5 до 5 км». Понятно, что 300 спартанцев в Греции — это миф. Не могли 300 человек на таком довольно большом участке (шириной не менее 1,5 км) держать оборону. Тоже можно сказать и о Грузии. Остаются еще два варианта. Первый: вся эта история – миф, второй — эти события действительно происходили, но происходили они на Востоке, там и горы повыше, и персы поближе. Да и греки там, на Востоке, вполне могли быть участниками этих событий. Можно даже предположить, что место, где греки держали оборону против персов это «знаменитый Хайберский проход ― 53-километровый перевал в горной цепи Гиндукуша, связывающий Афганистан с Пакистаном. Имеющий в своей самой узкой части ширину всего 3 метра, этот перевал имеет длинную и зачастую трагическую историю… Именно здесь армия Дария … проложила путь в Пенджаб и Индию… Эта узкая полоска горной земли, окруженная скалами высотой до 300 метров, является свидетелем самого большого количества армий вторжения в истории человечества…» (сайт mirkrasiv). И именно здесь, эпизод с Фермопилами, необъяснимый с точки зрения традиционной версии истории, становится реальным. Понятно, что действующие лица могли быть другими, не греками и персами, но попала она к ним в историю, вспомните легенду об основании Киева, рассмотренную в самом начале этой работы.

В истории Древней Греции значительную часть занимают многочисленные войны, которые вели греки с персами. Естественно возникает вопрос — для чего персы с тупым упорством пытались завоевать страну, ничем не замечательную и расположенную совсем не близко? Ответ на этот простой вопрос традиционная версия истории не дает.

Сомнения в нахождении Древней Греции на Балканском полуострове вносит и книга Э.В. Рунга «Греция и Ахеменидская держава», [41]. В книге много места уделяется персидским требованиям земли и воды (Глава ΙΙ). Автор считает подобные требования символами подчинения Персии. Действительно, о какой земле и воде можно говорить относительно Греции, расположенной за сотни километров от Персии! Но если речь идет о соседних государствах то, учитывая географическое положение Персии (смотрите ту же карту Птолемея), станет ясно, что если это и символика, то она очень понятна. И земли, и, тем более, воды Персии точно не хватало.

Притянутыми за уши выглядят рассуждения автора о мирном договоре между афинянами и персами по поводу установления сухопутных границ. (Глава ΙV. Проблема Каллиева мира). Ясно, как ни рассуждать об этих границах, глядя на нынешнее географическое положение Греции и Персии, во всех случаях получается что-то нереальное. Не спасают положения ни греческие города Малой Азии, ни версия о том, что Персия в древности занимала территорию до Средиземного моря, — все равно картина не складывается. В той же книги Рунга стр. 370 рассказывается о переговорах между персами и греками, которые состоялись в одной из столиц Персии — Сузах. Греческие делегаты были из Спарты, Фив, Афин, Аргоса, Аркадии и Элиды. Делегаты собрались и, не торопясь, отправились на переговоры почти за три тысячи километров, надо думать, предварительно заказав билеты и места в гостинице. И снова все становится очень даже логичным, если считать, что Греция и Персия – соседние государства.

Очевидно, что большинство событий, касающихся Греции и Персии, о которых пишут действительно древние авторы, происходили на Востоке, и только позднейшие авторы, перенесли эти события на территорию современной Греции.

Где находится Парнас? Странный вопрос? Из книги «Древний Восток в античной и раннехристианской традиции» стр. 40, Аристотель «Метрология, [16]»: «…Так вот, в Азии больше всего рек и самых больших течет, по-видимому, с горы, называемой Парнасс, а признается, что это самая большая из всех гор на зимнем востоке… Течет с него Инд…». И, конечно же, примечания стр. 524: «Так Аристотель (который здесь, как предполагают, зависит от Ктесия) называет самые большие горы на востоке… т.е. здесь нын. Гиндукуш и, может быть, западные Гималаи. Собственно Парнас(с) – хребет в Средней Греции, а в узком смысле – две самые высокие вершины (7500 м), у южного склона которых находятся Дельфы. Парнасом называет Парапонис еще только Дионисий Периегет (стих 1097)».