Полная версия:

Русь Настоящая. Исторические опыты путешественника

О Нерли следует сказать чуть подробнее. Заочно эту реку знают все – благодаря внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО плывущему в весеннее половодье по бескрайним заливным лугам храму Покрова Богородицы, что на Нерли, что в полутора километрах от Боголюбова. (Этот храм – брат-ровесник не в пример менее известного храма Бориса и Глеба в Кидекше, о котором ниже). Но почти никто не знает, что в центральной полосе России есть две реки Нерли, и обе они непосредственным образом связаны с именем Юрия Долгорукого. Истоки их располагаются буквально в 10 километрах друг от друга – совсем рядом с Плещеевым озером, на котором стоит основанный Долгоруким Переславль-Залесский. Но прямо от истоков они растекаются в противоположные стороны. Одна из них течёт на запад и впадает в Волгу (сейчас – в Угличское водохранилище на Волге) в месте, где раньше был основанный Долгоруким город Константин (он же Кснятин), затопленный этим водохранилищем. (От города Кснятина, как уже говорилось, сейчас осталось небольшое село Скнятино, подобно тому, как от Калязина при строительстве этого же водохранилища осталось только 20%). Эта Нерль называется иногда Нерлью Большой. На ней, на трассе из Калязина в Сергиев Посад даже есть село Нерль.

Вторая же Нерль течёт на восток. Именно эта Нерль Малая, протекая по территории Ивановской и Владимирской области, проходит через Кидекшу и впадает в Клязьму. На этой реке есть город Нерль, он в Ивановской области. То есть, если посмотреть, Юрий Долгорукий создал «щит», выстроив города и крепости по всей линии Северо-Востока от истока Большой Нерли до истока Малой Нерли: Константин – Переславль-Залесский – Юрьев-Польский – Суздаль – Кидекша – Боголюбово – Владимир. После этого, он получил возможность выходить как в верхнее течение Волги (в Константине), так и в среднее (в Бережце). Но что интересно: сам Долгорукий не жил ни в одном из построенных им городов (включая и Москву), предпочитая им Кидекшу.

Кидекша

Храм Борис и Глеба, село Кидекша

В Кидекше Долгорукий построил храм в честь первых русских Святых – Бориса и Глеба, которым он приходился внучатым племянником – в 1152 году. (Напомним, что Москву он, как считается, основал в 1147 году – точнее не основал, а заложил деревянную крепость на Боровицком холме. Люди в тех местах жили издревле. В то время уже существовало большое поселение боярина Кучки в районе Вшивой (Швивой) горки – современной Таганки). По преданию, именно в на месте заложения Юрием храма было становище Бориса и Глеба во время их похода из Ростова и Мурома в Киев к отцу – Владимиру Красно Солнышко.

Считается, что храм Бориса и Глеба стал первым белокаменным храмом в Северо-Восточной Руси (хотя в этом есть и сомнения). Интересно и то, что в своей столице – Суздале – Долгорукий не построил ни одной белокаменной церкви – это сделал его сын Андрей Боголюбский. Например, Покрова-на-Нерли в своей резиденции Боголюбово тот заложил в 1158 году. В любом случае, в настоящее время – сейчас это самое древнее каменное строение этого региона (об этом в следующей главе).

Вскоре началось и сооружение крепости. В конце XII-начале XIII века город Кидекша уже был достаточно большим. Остатки валов были найдены к северо-западу от церкви Бориса и Глеба – южная линия валов располагалась на последнем склоне перед заливными лугами (сейчас там проходит автодорога). Общая длина валов составляла не менее 1 км! Примерно такой же длины (около 1 км) валы были в Дмитрове и Ростове, и ненамного длиннее – около 1,4 км – в Суздале.

Храм Борис и Глеба, село Кидекша

Вот такая была Кидекша. Это была не просто резиденция князя, а достаточно мощный боевой форпост княжества. Во время нашествия монголо-татар в 1238 году, крепость упорно оборонялась, но была полностью разрушена. Считается, что из-за этого разрушения его внук Юрий Всеволодович впоследствии и пошел походом на восток, с целью расширения границ княжества, и попутно основал ряд городов на Волге, как восточный щит, в частности Городец (Малый Китеж), Василёву Слободу. Пострадала и церковь Бориса и Глеба, но была восстановлена уже вскоре. Но звездный час Кидекши уже прошел. Уже в XIV веке на этом месте располагался лишь монастырь.

Остатки крепости, село Кидекша

Храм и сейчас производит исключительно сильное впечатление. Кладка и скупой декор храма прекрасно гармонируют с его общим строгим и суровым обликом. Архитектурный образ церкви Бориса и Глеба предельно лаконичен и сдержан. В целом, будучи похожим по архитектуре на ровесников – Дмитриевский собор во Владимире (о нём в следующей главе) и храм Покрова-на-Нерли в Боголюбове, Борисоглебский храм и ниже, что лишает его некоей изысканности, и значительно проще и по убранству, и по декору. Своей суровостью он сродни крепости.

Храм Борис и Глеба, село Кидекша

Это заставляет ощущать его настоящим русским храмом: воинская история Руси делала монастыри – крепостями и кремлями, а храмы – замками. И это физически чувствуешь, стоя рядом с ним. Вообще, храмы, которые воспринимаются истинно русскими, именно таковы. Чего не скажешь о храмах XVIII-XIX веков, возведенных в период расцвета барокко и моды на вычурность. В качестве примера крайней степени «не-русскости» можно привести церкви Знамения в Дубровицах или Владимирский собор в Быково под Москвой, Преображенский собор в селе Красное Тверской области, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Глядя на них, вообще перестаешь понимать, что ты в России.

А вот ещё одним аналогом храма в Кидекше является Спасо-Преображенский собор, также построенный Юрием Долгоруким – центральный храм в Переславле-Залесском, в котором впоследствии крестили Александра Невского. Считается, что такую архитектуру, не встречавшуюся в Северо-Западной Руси до этого, принесли приднестровские мастера родственника Долгорукого – Галицкого князя Владимира, в союзе с которым Юрий боролся за киевский престол.

Интересно, что другие строения подворья, построенные рядом с храмом значительно позже – почти на 600 лет, несмотря на «разницу в возрасте», составляют с храмом единый гармоничный ансамбль.

Стефаниевская церковь, с. Кидекша

Это, прежде всего, Стефаниевская церковь, которая хоть и на 600 лет младше, но тоже не содержит ни единого элемента украшательства или излишества. А шатровая колокольня XVIII века с проездной аркой даже стала ещё одной достопримечательностью Кидекши – местной «Пизанской башней»: она сильно наклонена. До ХХ века на ней висел колокол, подаренный Иваном Грозным по случаю взятия Казани.

Что касается крепостных сооружений, то кроме валов и частично восстановленной невысокой стены, практически ничего не сохранилось.

Шатровая колокольня, с. Кидекша

Но зато рядом с «Пизанской башней» совсем недавно установлен обелиск воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Обелиск напоминает сам храм – простой, неброский, с куполом и крестом сверху. И в этом, наверное, и проявляется связь времён и уважение к своей непростой, но великой истории.

Обелиск воинам Великой Отечественной войны, с. Кидекша

На настоящих ценителей русской истории, не гоняющихся за внешней красотой, знакомство с Кидекшей производит достаточно сильно впечатление. Неброская архитектура, минимализм, в совокупности с полным отсутствием признаков цивилизации (кроме, разве что, моста через Нерль – ни единого столба, фонаря, проводов, ни машин, ни людей…) как будто переносит на 900 лет назад. Стоя у ограды и глядя на заливной луг Нерли, за которым начинается лес, вдруг понимаешь, что стоявший на этом же месте почти 900 лет назад Юрий Долгорукий видел перед собой картину, мало чем отличающуюся от нынешней. В этот момент ясно осознаешь, что именно это и есть та самая настоящая русская красота – не вычурная, не изысканная, но строгая и мужественная. Красота, неразрывно связанная с суровой воинской историей Руси Настоящей.

Глава 2. Владимирская область. Боголюбово и Владимир. Андрей Боголюбский и Всеволод Большое гнездо. Каменная летопись.

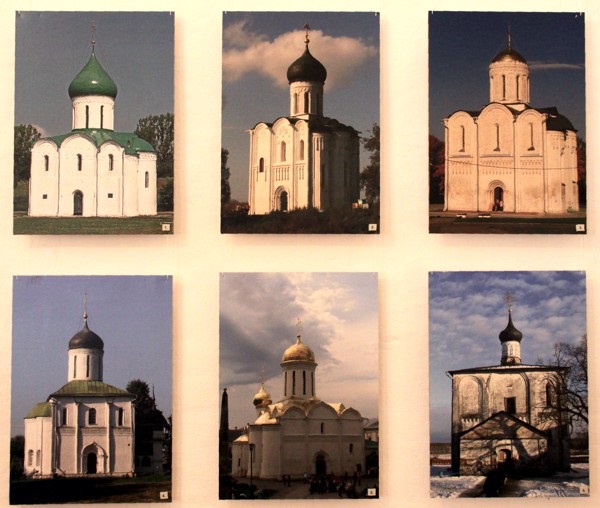

Церкви Золотого Кольца

1. г.Переславль-Залесский, Спасо-Преображенский собор

2. с.Боголюбово, храм Покрова-на-Нерли

3. г.Владимир, Дмитриевский собор

4. г.Звенигород, Успенский собор

5. г.Сергиев Посад, Свято-Троицкий собор

6. с.Кидекша, церковь Бориса и Глеба

Есть у популярной в 80-ые годы рок-группы "Черный кофе" песня, ставшая визитной карточкой коллектива – "Владимирская Русь".

Начинается она так:

Деревянные церкви Руси,

перекошены древние стены.

Подойди и многом спроси –

в этих срубах есть сердце и вены.

Эти строчки требуют только одной поправки – сердце, вены и историческая память есть не только у деревянных церквей. С середины XII века в Северо-Восточной Руси уже стали строиться отдельные белокаменные храмы. Именно эти могучие, суровые, лишенные изысков, но при этом удивительно гармоничные строения воспринимаются сейчас как истинно русские. И связано это с воинской историей Настоящей Руси, которая делала монастыри – крепостями и кремлями, а храмы – замками. Продолжающееся столетиями давление на Русь со стороны Запада и Востока имело целью, прежде всего, уничтожение веры, как духовной опоры Руси. Кроме того, в отличие от степной культуры, Древняя Русь развивалась, подобно Западу, вокруг укрепленных центров. Но если на Западе этим центром всегда был город, а центром города всегда был замок герцога, барона или их вассала, то на Руси очень часто функцию укрепленного центра брал на себя не кремль, а монастырь. В таком понимании центральный храм монастыря становился, автоматически аналогом замка. Конечно, со временем, в связи с изменением средств войны и оружия, воинское значение храмов и монастырей исчезло, но произошло это где-то уже к 16–17 ому веку, хотя в некоторых деталях военный функции монастыри несли и потом.

Начало

Считается, что первый белокаменный храм в Северо-Восточной Руси был построен в 1152 году Юрием Долгоруким в своей великокняжеской резиденции в Кидекше – в честь первых русских Святых – Бориса и Глеба, которым он приходился внучатым племянником (об этих событиях и самом храме подробно рассказывалось в предыдущей главе).

В 1152 году же Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор – центральный храм в Переславле-Залесском (завершен в 1157 году).

Спасо-Преображенский собор (1152–1157 гг.), г. Переславль-Залесский (Ярославская обл.)

Уже через год после смерти Юрия, в 1158 году, ставший Великим Князем его второй сын Андрей Боголюбский (старший сын Юрия – Ростислав – к тому времени умер), окончательно завершил перенос столицы Руси, теперь уже из Суздаля во Владимир. Чтобы придать городу столичный вид, Андрей заложил сразу несколько белокаменных построек, некоторые сохранились до наших дней. Это, прежде всего, невероятный Успенский собор, сочетающий строгую красоту и огромную мощь. Именно здесь венчались на великое княжение Владимирские и Московские князья. Успенский собор Московского Кремля, к которому перешла эта функция после возвышения Москвы, был создан по его подобию (точнее, по подобию перестроенного после пожара при Всеволоде Большое Гнездо его варианте).

Успенский собор, г. Владимир (Владимирская обл.)

Тогда же Андрей Боголюбский заложил земляную крепость с башнями из белого камня, от которых сохранилась только главная жемчужина – Золотые Ворота, не имеющие аналогов ни в европейской, ни в русской архитектуре. Сейчас рядом с этими воротами даже сохранились остатки вала, отделенные от Ворот проездами, сделанными ещё при Екатерине II, после того, как её карета застряла в Воротах.

В этот же период была построена резиденция Великого Князя Андрея в Боголюбове, по которой он и получил своё прозвище. Считается, что место резиденции ему показала Богородица. Дело в том, что после того, как в 1155 году Юрий Долгорукий стал Великим Князем в Киеве, он посадил Андрея в Вышгороде, но тот в том же году вопреки воле отца уехал во Владимир. Из Вышгородского женского монастыря он увёз с собой чудотворную икону Богородицы, которая впоследствии получила название Владимирской и стала почитаться как величайшая русская святыня. По дороге во сне князю явилась Богородица и велела оставить икону во Владимире. Андрей так и поступил, а на месте видения основал Боголюбово, которое и стало его любимой резиденцией.

Покрова-на-Нерли

Храм Покрова-на-Нерли, с. Боголюбово (Владимирская обл.)

А чуть позже – в 1165 году, в память о погибшем сыне Изяславе – невдалеке от Боголюбово Князь Андрей заложил один из красивейших храмов за всю историю Руси, один из её символов, – храм Покрова Богородицы на Нерли. Весной, когда Нерль и Клязьма заливают пойменные луга, Покрова-на-Нерли, оказывается на острове.

Храм Покрова-на-Нерли, с. Боголюбово (Владимирская обл.)

В момент своего строительства храм располагался точно в месте впадения Нерли в Клязьму – на речной «стрелке», оформляя перекресток важнейших водных торговых путей. Но в XX веке из-за гидротехнических преобразований русла рек изменились, и теперь устье Нерли расположено в полукилометре от храма, примерно посередине между церковью и княжей резиденцией Андрея Боголюбского. Сейчас, от этой резиденции летом можно дойти до храма пешком, пройдя около километра по дорожке через луг (естественно, когда вода уже уходит). И это очень хорошо, потому, что за время пути успеваешь отрешиться от всей суеты, погрузиться в мир русской природы, настроиться на встречу с вечной красотой и почувствовать дыхание истории.

Отражаясь в воде в безоблачный день, особенно при сильных разливах, храм как бы парит в воздухе, становясь невесомым. Небольшой, вытянутый вверх, он воспринимается как образец изысканности, несмотря на скромное убранство. Белоснежный с минимумом декора он кажется символом чистоты и непорочности. Остров же, на котором стоит храм, – рукотворный, высотой 5 метров. Фундамент глубиной 1,6 метров, который покоится на уровне самого луга, был засыпан грунтом вместе с основанием стен, высотой 3,7 метра. То есть храм укоренен в землю почти на 5 метров (!), как бы вырастая из русской земли, становясь с ней неразрывным целым. Скромная красота здания в совокупности с этим малоизвестным фактом, возможно, и делают храм образом самой Руси. И истинно русский человек, даже не зная этих технических нюансов, с ясностью воспринимает этот образ своим сердцем. Вид простого, без всякой вычурности храма, делает его как бы нерукотворным творением, частью природы. Вид его несёт успокоение и благоговение. Можно наблюдать, как люди, идущие к храму от Боголюбова, периодически останавливаются и просто стоят и смотрят, соединяясь с Русью Настоящей.

Храм Покрова-на-Нерли (Владимирская обл.)

Князья-губернаторы

Важно понять, что нынешнему существованию этой невероятной красоты на Владимиро-Суздальской земле мы обязаны не личным представлениям о красоте или увлечениям (хобби, как сказали бы сейчас) Великих Князей Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. Строительство белокаменных соборов было для них продолжением их внешней политики, направленной на перенос Великого Княжения на Северо-Восток и, вместе с этим, изменением системы престолонаследия на Руси. Новое Великое Княжество обязано было иметь атрибуты своего величия! Именно поэтому Андрей Боголюбский столько времени отдал созданию новых белокаменных сооружений. Только обладая всеми атрибутами Великого Князя – прежде всего новой столицы – можно было завершить начатое его отцом.

И, закончив строительство храма Покрова-на-Нерли в 1166 году, Андрей перешёл к решающей фазе этого геополитического проекта. И как раз в 1167 году ему представился удобный случай. После смерти в 1167 году старшего в роду по лествичному праву его двоюродного брата Великого Киевского Князя Ростислава Мстиславовича со старшинством в роду Рюриковичей возникла некоторая неясность. Воспользовавшись этим, Андрей объединил множество русских князей и даже вступил в союз с половцами, и в 1169 году взял Киев. Но главным в этом было не само взятие «матери городов русских». Андрей произвел переворот в политической системе, впервые за историю Руси изменив представления о старшинстве в роду. До этого момента звание Старшего Великого Князя нераздельно соединено было с обладанием киевским столом. Андрей впервые отделил старшинство от места: заставив признать себя Великим Князем всей Руси, он не покинул Владимиро-Суздальского княжества и не поехал, вослед отцу и деду, княжить в Киев. Таким образом, княжеское старшинство было отделено от места, а Владимиро-Суздальское княжество стало центральным – второй (после Киевской) Великой Русью. До этого каждое княжество было временным, очередным владением князя, оставаясь владением всего рода, а не конкретного князя. Князья легко меняли свои столы, передавая их родственникам, перемещаясь по Руси, и мечтая когда-нибудь править в Киеве. В современных терминах, это были временные «губернаторы», назначаемые старшим князем в роду. А Андрей, став Великим Князем, не покинул своего Владимиро-Суздальского княжества. В результате оно приобрело характер личного достояния одного князя и вышло из круга русских областей, передаваемых по очереди старшинства.

Эту реформу завершил младший брат Андрея Боголюбского (самый младший, десятый сын Юрия Долгорукого) Всеволод Большое Гнездо. Он тоже был (правда, недолго – около 5 недель) князем в Киеве в 1173 году, но Великим Князем стал только в 1176 году, когда после убийства Андрея (1174 год) и среднего брата Михаила (1176 год) вокняжился во Владимире. При Всеволоде Владимиро-Суздальское княжество достигло наивысшего расцвета, но после его смерти, из-за внесенных Андреем Боголюбским нарушений в порядок престолонаследия, началась жестокая усобица и Северо-Восточная Русь распалась на удельные княжества. Но зато сам период княжения Всеволода до смерти в 1212 году был относительно мирным.

Каменная летопись

Что же касается достижений в области белокаменного зодчества, то Всеволод Большое Гнездо оставил нам в наследие изумительный Дитриевский собор во Владимире (иногда его называют "Дмитровский"), о котором стоит рассказать поподробнее. Этот удивительный красоты белокаменный храм, внесенный в 1992 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стоит в центре Владимира. Возведен он был Всеволодом в честь своего небесного покровителя (в крещении Всеволод получил имя "Дмитрий"), а освящен в честь великомученика Дмитрия Солунского. Построен он был (по разным данным) 1191–1197 году. Заметим, что в Москве зданий этого времени не сохранилось ни одного. Удивителен храм тем, что он весь покрыт белокаменной резьбой, изображающей святых, героев, мифических и реальных животных. С учётом того, что это горельефы времён до монгольского нашествия, этот храм может считаться огромной каменной летописью древней Руси, поскольку, среди прочего, отображает и быт того времени. Большинство горельефов сохранилось в первоначальном виде, некоторые были заменены в XIX веке точными копиями.

Дмитриевский собор, г. Владимир (Владимирская обл.)

Интересно, что среди более 600 горельефов Дмитриевского собора есть и один уникальный, изображающий схватку двух борцов на поясах. «Каменная летопись» на русском храме домонгольского периода даёт нам доказательство того, что борьба на поясах, которую у нас принято считать традиционной борьбой поволжских народов в не меньшей степени может считаться и борьбой русской. Если посмотреть повнимательнее, то можно увидеть, что захват в русской борьбе на поясах отличается и от захвата, принятого в татаро-башкирском куреш, и от захвата в борьбе на кушаках – захват за пояс берется «к себе снизу». Это явное отличие говорит, по крайней мере, о независимости русской борьбы на поясах от борьбы волжских народов и её самобытности. Вместе с некоторыми другими горельефами, изображающих святых воинов с оружием в руках, этот удивительный храм показывает нам, что на Руси с древнейших времён существовали свои исконные виды боевых искусств – как без оружия, так и с оружием.

Подобная резьба сохранилась только ещё на одном памятнике древнерусского зодчества – Георгиевском соборе в Юрьев-Польском, что в шестидесяти километрах от Владимира. Но он был построен несколько позже – при сыне Всеволода Большое Гнездо Святославе в 1230 году. Как и Дмитриевский собор он был покрыт каменной резьбой: «церковь чудну зело, вельми украси ю резным камением от подошвы и до верху». Кстати, первый каменный храм в Москве – первоначальный Успенский собор – был построен по образу именно этого собора. Но, к сожалению, большая часть резьбы Георгиевского собора утрачена, чего не скажешь о Дмитриевском.

Георгиевский собор, г. Юрьев-Польский (Владимирская обл.)

Эти каменные летописи – храм Бориса и Глеба в Кидекше, Покрова-на-Нерли, Успенский и Дмитриевский собор во Владимире, Георгиевский собор в Юрьев-Польском, Золотые Ворота и княжий дворец в Боголюбове, Суздальские соборы и монастыри расположены в 160–220 километрах от Москвы. При хорошей погоде это расстояние можно проехать за 2–2,5 часа. Но если правильно к этому подготовиться и настроиться, то эти 2,5 часа пути могут перенести на 800–900 лет назад и показать нам Русь Настоящую. Только надо захотеть её увидеть.

Глава 3. Москва. Храм Христа-Спасителя. От Александра Невского до Александра Рукавишникова.

Бюст Александра Невского, г. Переславль-Залесский рядом со Спасо-Преображенским собором, где он был крещен

С недавних пор, совершая прогулки по Москве, можно заметить, что практически по всему городу встречаются изумительные, неповторимые скульптурные работы, появившиеся за последние 10–15 лет, за короткий срок ставшие неотъемлемой частью городского пейзажа. Каждый из этих памятников и монументов красив, необычен, неповторим и – самое главное – одухотворен. В них бронза – просто способ остановить живой миг, подобно видео или фотографии. Глядя на них как будто прикасаешься к Настоящей Руси. Но любуясь этими произведениями мало кто задумывается, что все они – творения рук одного мастера. И, более того, – нашего современника.

Посудите сами: руками этого мастера сделаны десятки удивительных произведений. «Живой» памятник Никулину на Цветном бульваре, у которого любят фотографироваться дети, и памятник ему же на могиле в Новодевичьем. Памятники писателям и поэтам: Шолохову на Гоголевском бульваре, поражающий своей пронзительной русскостью, Достоевскому у Российской государственной библиотеки (бывшей Ленинки), казалось бы, бывший здесь всегда; Пушкину, неожиданно для официальной традиции его представления, возлежащему на тахте; Сергею Михалкову, автору слов трёх гимнов России.

Памятник Сергею Шолохову на Гоголевском бульваре, г. Москва

Памятники музыкантам и певцам: недавно открытые памятник Магомаеву, у Азербайджанского посольства, и памятник Ростроповичу на Елисеевском. Памятники футболистам в Лужниках: Старостину, устало сидящему на скамейке, Стрельцову, в его неповторимом дриблинге, Яшину, мертво держащему мяч. И ещё один памятник Яшину – уже на «Динамо» – где в бронзе пойман миг полета. Памятник великим борцам: Ивану Ярыгину в Олимпийской деревне и создателю дзюдо Дзигоро Кано в Московском Кодокане. Монументы на могилах многих известных и любимых народом тренеров: Тарасова (хоккей), Садырина и Бескова (футбол), Гомельского (баскетбол), Ступенькова (кикбоксинг) и многих других. Памятники воинам-героям: освободителю Балкан «Белому генералу» Скобелеву и маршалу Рокоссовскому. И конечно нельзя забыть о памятниках Высоцкому, открытых еще в СССР: на Ваганьковском кладбище – самый первый и, возможно, лучший памятник Владимиру Семёновичу из всех, и мемориальный горельеф с расколотым колоколом на доме, где он прожил последние годы жизни. Добавим сюда и необычные работы: нулевой километр на Красной площади, у которого теперь фотографируется каждый приезжий; памятник первому вкладчику Сбербанка, к которому теперь каждый старается прикоснуться, чтобы привлечь к себе деньги; фонтан «Вдохновение» около Третьяковки; а также статуэтку «Золотой пояс», уже много лет ежегодно вручаемую в Кремлевском дворце за самые большие достижения в области боевых искусств и единоборств.