Полная версия:

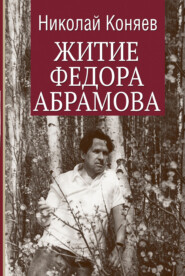

Житие Федора Абрамова

Счастье человеку после долгих недель заточения, увидевшего простор, любимую школу, которой отдал лучшие годы жизни.

О чем он думал?

О своем одиночестве, о том, что люди (его ученики) не вступились за него!

Так чему же он учил?

И кого воспитал?..

Я стоял, не шевелясь, и не кинулся вслед за конвоем. Не крикнул слово прощания»[29]…

5Неправильно говорить, будто Федор Абрамов, мечтавший в детстве стать таким же, как праведный отрок Артемий, притворялся и вел себя в школе, среди товарищей и наставников, неискренне, только выдавая себя за образцового пионера и комсомольца. Нет, никакого притворства не обнаруживается в нем, и происходящая в нем метаморфоза была, хотя это и звучит чудовищно, естественной…

В 1936 году в Карпогорском районе впервые организовали пионерский лагерь.

Устроили его в… Артемие-Веркольском монастыре.

Шестнадцатилетнему вожатому Федору Абрамову, как лучшему ученику, было предоставлено право поднять флаг в день открытия лагеря.

Событие знаковое.

Ведь знамя, которое Абрамов поднимет в монастыре, напрямую связанном с Артемием Веркольским, станет его отречением от праведного отрока и того праведного жития, повторить которое так хотелось ему всего несколько лет назад.

Можно сказать, что Абрамов оказался поставленным перед выбором, но ему казалось тогда, что никакого выбора нет…

Ведь святого праведного отрока Артемия не было в монастыре, он ушел на Ежемень или в обрубку, а на крутояре, напротив монастыря, в красной, осененной приспущенными знаменами могиле спал былинный богатырь…

В обманных сумерках пропаганды, скрывающей главное и выпячивающей не значащее, этот богатырь воспринимался, как заменивший Артемия источник духовного света.

Шестнадцатилетний Федор Абрамов еще не знал, что богатырь из красной могилы не несет в себе ничего, кроме обмана и тьмы. Соединяя монастырь Артемия Веркольского с красной могилой, он исполнил свою почетную обязанность, поднял над пионерским лагерем красный флаг…

«Федя выделялся серьезностью, самостоятельностью, – вспоминает очевидец. – Вместе с ним мы ходили на различного рода работы, преимущественно по благоустройству территории лагеря. Личным примером Федор увлекал нас»[30].

Примерно, можно догадаться, в чем именно в годы «безбожных» пятилеток заключалось благоустройство территории монастыря, отведенной под пионерский лагерь.

Обрушивали еще не сваленные кресты, выламывали еще не доломанные иконостасы…

Исповедуясь перед смертью в записках, озаглавленных «Из жития Федора Стратилата», Федор Александрович Абрамов запишет предсмертное прозрение: «Нет обратных дорог, но тот, кто очень хочет, может ходить дорогами детства».

Дороги детства – это тропинка в то время, когда еще не появилась в его жизни «красная могила», в годы, когда еще не отрекся он от Артемия Веркольского, еще не затоптал в себе святого праведного отрока.

Глагол «затоптать», выглядит излишне экспрессивным в этом контексте, но заменить его словом «забыть» нельзя.

«Федор Абрамов умел привлекать сверстников, – свидетельствует Федор Тихонович Попов. – Много рассказывал о монастыре, его истории и строительстве, о соборах монастыря, о колокольне и башне с часами, о строительстве дороги по реке Северная Двина через озеро Святое (ныне Красный окунь), где был монастырский скит. Рассказывал все это увлеченно. Говорил, что обо всем этом он читал в книгах, которые находил в монастыре и частично у жителей Верколы и Летопалы»[31].

Забыть Артемия Веркольского Федор Абрамов не мог.

Ему нужно было затоптать его в себе.

Разумеется, попытка заменить православие и праведность эдакой советской былиной, а святые мощи праведного отрока красной могилой – занятие весьма опасное прежде всего для собственной души.

В шестидесятые годы Федор Абрамов придумает объяснение, дескать, хотя он и участвовал в осквернении православных храмов, но храмы эти принадлежали никонианской Церкви, и староверов, к которым Федор Абрамов относил и мать, и тетушку Иринью, и самого себя, не касались…

Однако пользоваться этим объяснением будут только герои его книг[32], а самому Абрамову – слишком много лукавства было в нем! – душевного успокоения оно не принесет.

И хотя в повседневной жизни Федор Абрамов и не обнаруживал особой тревоги за свою душу, но в художественной прозе, требовавшей гораздо более глубокой открытости, то и дело возникали выплывающие из подсознания образы монастыря, в разрушении которого принимал Абрамов посильное участие…

«За рекой вставала луна, и казалось, отсветы пожарища, далекого и страшного, падают на белые развалины монастыря»…

«Время от времени, оттуда, где на красной щелье холодно сверкают сахарные развалины монастыря, доносился глухой и протяжный гул»…

Но все это будет потом, а в комсомольские годы замена святого праведного Артемия Веркольского на былинного богатыря из красной могилы казалась комсомольцу Федору Абрамову вполне естественной.

«Мы завидовали летчикам, их форме, их подвигам… – запишет он за неделю до своей кончины 6 мая 1983 года. – Папанинцы… «Как закалялась сталь» – Евангелие нашего времени.

Мы отчаянно завидовали старшим – красным партизанам, героям Гражданской войны. Завидовали и проклинали свой возраст. Эх, если бы родиться на двадцать лет раньше.

В газетах писали о классовых врагах… о схватках с ними, но ничего этого не было в нашей деревне. Уводили баб за колоски, человека, уклонявшегося от лесозаготовок, увели на Беломорье. Но какие же это враги…

Павлику Морозову завидовали.

Матерей, отцов презирали»[33].

6Половина девятого класса пришлась на 1936 год, половина – на 1937‐й.

В 1937 году вспомнили еще об одной могиле.

В этом году страна торжественно отметила столетие кончины Александра Сергеевича Пушкина.

Отмечали столетие и в Карпогорской школе.

«Предоставленную в распоряжение школы РК союза учителей стипендию им. Пушкина определяю лучшему ученику школы по учебе и знанию творчества Пушкина на II четверть, т. е. на февраль – март ученику 9 класса Абрамову Ф.А.» – гласил приказ № 6 от 10 февраля 1937 года[34].

К самому юбилею на школьной сцене поставили инсценировку по «Борису Годунову».

Главную роль – Самозванца – сыграл Федор Абрамов.

Костюм Самозванца сшили из рясы, привезенной из Артемие-Веркольского монастыря. В бывшем священническом облачении и произнес Федор знаменитые слова самозванца:

Нет, мой отец, не будет затрудненья:Я знаю дух народа моего:В нем набожность не знает исступленья:Ему священ пример царя его…Как вспоминает Павла Федоровна Фофанова, на поясе у Абрамова во время спектакля висела сабля.

«Вынимать ее не надо было, но неожиданно он вынул саблю и размахнулся. Зрители не обратили внимания, а мы с Калинцевым засмеялись».

Что думал облаченный в рясу Абрамов, не известно. Может быть, и не в спектакле по пушкинскому «Борису Годунову» выхватил он саблю, а в тех далеких вихревых годах, когда скакал вместе с Архипом Белоусовым в атаку?

Поэзия вихревых годов для Федора Абрамова и его товарищей по Карпогорской школе не отходила в историю, она была необходимой составляющей той действительности, в которой они жили, за которую готовы были нести ответственность.

Все оценки Федора Абрамова в девятом классе – «отлично».

Дисциплина – «хорошо».

Эта отметка не очень-то вяжется с воспоминаниями одноклассников и товарищей по школе, запомнивших Абрамова как примерного во всех отношениях ученика.

«Большая тяга была у него к знаниям, – вспоминала М. Москвина. – Он даже злился, когда по каким-то причинам не было того или другого урока… В перемены организовывали игры, многие принимали в них активное участие. Федор же читал книгу или стоял у стенки и смотрел»[35].

«Чем выделялся Абрамов среди молодежи? – задается вопросом Г. Рябов. – Одет был несколько иначе, чем сверстники, носил полупальто, был подтянут».

Впрочем, тут же он припомнил, что и держался Абрамов «по-особенному: не по годам серьезен, независим, отстаивал свою точку зрения в разговорах со старшими»[36].

Видимо, за особенность и независимость и снизили Федору Абрамову балл по дисциплине в девятом классе.

Тем не менее это не помешало ему остаться в числе лучших учеников.

Приказ № 11 от июня 1937 года гласит:

«Премировать учащихся, достигших лучшей успеваемости.

В том числе Федора Абрамова – сохранить за ним Пушкинскую стипендию до сентября, выдать деньги сейчас по 1 сентября 1937 года.

Всех направить в Веркольский пионерлагерь».

7Время было суровое.

Помимо пушкинского юбилея, 1937 год памятен и массовыми репрессиями.

Именно этим годом датируется окончательный разгром И.В. Сталиным «ленинской гвардии». К началу весны 1937 года по Наркомтяжпрому было осуждено 585 человек, по Наркомпросу – 228, по Наркомлегпрому – 141, по Наркомату путей сообщения – 137, по Наркомзему – 192 человека.

Выступая 18 марта на собрании руководящих работников НКВД, Николай Иванович Ежов подверг критике Г.Г. Ягоду. Началась большая чистка НКВД, в ходе которой было арестовано и расстреляно немало палачей русского народа.

Думал ли о справедливом возмездии Александр Иванович Куприн, сказавший на вокзале в Париже, что готов идти на Родину хоть пешком, не известно… Но именно 29 мая 1937 года, когда прозвучали эти слова писателя, на Белорусском вокзале арестовали командующего войсками Белорусского военного округа Иеронима Петровича Уборевича. Командующий войсками Киевского военного округа Иона Эммануилович Якир был арестован в этот день на вокзале в Брянске. А через два дня застрелился, запутавшись, как писали в газетах, в связях с контрреволюционными элементами, Ян Борисович Гамарник, глава Политического управления РККА.

Разумеется, нелепо было бы изображать сталинские чистки тридцатых годов как целенаправленную борьбу с русофобией. Сталин боролся за укрепление государственности, и русофобы-ленинцы уничтожались, как враги сталинской государственности.

Не следует забывать и того, что ближайшие сподвижники и родственники предназначенных на уничтожение «гвардейцев» занимали ответственные посты в НКВД и по мере сил пытались саботировать затеянное И.В. Сталиным освобождение страны.

30 июля нарком Н.И. Ежов подписал приказ № 00447, предписывающий в течение четырех месяцев, начиная с 5 августа во всех республиках, краях и областях провести операции по репрессированию бывших кулаков, казаков, служителей церкви, а также членов их семей, способных к активным действиям против Советской власти. Для проведения массовых «операций» утверждался персональный состав областных «троек». В них входили председатели областных управлений НКВД, секретари областных комитетов ВКП(б) и областные прокуроры. На каждую республику, край, область было определено контрольное число лиц, которых необходимо подвергнуть немедленному расстрелу, а также лиц, подлежащих лишению свободы на сроки от 8 до 10 лет.

Справедливости ради надо сказать, что попытки такого саботажа в НКВД пресекались.

1 августа был арестован руководитель управления НКВД по Саратовской области комиссар Госбезопасности 1‐го ранга Яков Саулович Агранов (Янкель Сорендзон), который долгое время безнаказанно вершил кровавые расправы в России. Подобная участь постигла вскоре и самого Н.И. Ежова и его ближайших помощников.

Любопытно, что 31 июля 1937 года в районной газете появилось первое прозаическое произведение Федора Абрамова – заметка «Мы возмужали».

Никакого отношения к развернувшимся чисткам и репрессиям она не имела (речь в заметке шла о комсомольской работе в пионерлагере) и тем не менее ее строки дышат суровым духом 1937 года:

«Наша жизнь была разнообразной и веселой. Ежедневно мы работали в звеньях, занимались спортом… Беседовали о бурной жизни в нашей стране, о героическом перелете Чкалова, Байдукова и Белякова, о завоевании большевиками вершины земли – Северного полюса… Часть из нас сдали нормы на «Юного Ворошиловского стрелка» и «Противохимической обороны».

Питались хорошо, прибыли в весе до восьми килограмм, занимались спортом, загорали. Наши мышцы стали упругими, а кожа превратилась в цвет меди. Мы возмужали»…

Когда вглядываешься в портреты Федора Абрамова того времени, невольно вспоминаешь героев «Молодой гвардии» Александра Фадеева.

Такой же максимализм, такая же бескомпромиссность, такая же отвага солдат Страны Советов.

Даже внешний вид и то – солдатский. Лучшим ученикам Карпогорской школы шили тогда в мастерской гимнастерки, и все они с гордостью носили эту форму…

Суровыми и целомудренными были и отношения молодых людей между собою.

«Когда он учился в 9‐м классе, а я в 8‐м, он написал мне небольшое письмо и предлагал дружить с ним, – вспоминает о Федоре Абрамове М. Москвина. – Он знал, что я вышиваю, и попросил, чтобы я что-нибудь вышила ему. Я вышила носовой платок. Думаю, что этот маленький эпизод связан в романе с платком Михаила Пряслина»[37].

Впрочем, парнем Федор Абрамов был видным, и были в школе у него и другие увлечения, и даже настоящая любовь, но тоже, такая же чистая и целомудренная…

Об этой первой своей любви Абрамов напишет, приехав в августе 1958 года в Карпогоры, настоящее стихотворение в прозе…

«Там, где мы встречались с Ниной, несколько сосенок.

Леса и в помине нет. Кузницы тоже. Пролегла новая улица с домами по обе стороны. Тропинка, еле заметная раньше, превратилась в широкую проезжую дорогу – глубокие колеи грузовиков, трактора. Штабеля леса для новых построек.

Ну, где тут место для свиданий? Нет места для белого платья, для матроски.

Вот так и у других.

Топчут люди землю, и не знают, сколько на ней было радости, слез, горя.

И может быть оттого-то и мила нам земля, что она насквозь пропитана людскими слезами радости и печали. Тем более дорога земля, на которой прошла твоя юность…

Лес вырублен на дрова, которые осиротело лежат в поленнице. Так же вырублена и моя любовь – единственная, незабываемая.

Шумят сосны, но не мелькнет больше моя голубая матроска.

Нина, Нина! Вспоминаешь ли ты когда-нибудь нашу любовь? Или только я навсегда спеленан ею?

Хотел пройти на горочки старой дорогой, что идет от беляевского дома. Нет дороги – распахано. На горках едва не запутался в кустах татарника-молочая.

Ну, куда ты бредешь в прошлое? Нет возврата к прошлому»[38]…

8В школьные годы таких стихотворений Федор Абрамов не писал.

Совершенно другую любовь воспевал он тогда:

Врага разбили. Над странойВзметнулся дым тяжелых домнВ кипучей жизни трудовойСерго металла стал Нарком.Любопытно проследить в этом стихотворении, опубликованном 4 марта 1937 года газетой «Лесной фронт», развитие образов «красной могилы». Сияние своего солнца – красной могилы, осененной приспущенными знаменами, обретает в стихотворении конкретную личностную наполненность:

От нас ушел, Серго любимый,Но воля в нас кипит егоЗа каждым винтиком, машинойТебя мы чувствуем Серго…Через двадцать лет, 15 мая 1956 года, обдумывая самоубийство Александра Фадеева, Федор Абрамов запишет в «Дневнике»: «Но хорошо и то, что верх взяла правда, вернее, полуправда. Ведь было же время, когда об Орджоникидзе, покончившем самоубийством, писали, что он умер в результате болезни сердца. Подписи врачей – все по форме. И видный государственный деятель, хорошо зная, что в гробу лежит человек с пробитым черепом, с глубокой скорбью рассказывает о продолжительной сердечной болезни дорогого товарища Орджоникидзе».

Интонационная неуверенность как бы размывает тут смысловую очевидность, и то, что легко постигается умом, не может быть принято сердцем.

Абрамов конца пятидесятых, как литературовед достаточно высокого класса, понимает, что истинная, не подвластная течению времени мифология, не может базироваться ни на откровенном обмане, ни на полуправде, которой пытаются замаскировать этот обман.

«Смерть Фадеева – умри он как гражданин – могла бы стать самой гениальной книгой современности», – утверждает он. Почему? Да потому, что «с именем Фадеева в советской литературе связано понятие – оптимистическая трагедия. Герой, умирая, утверждал своей смертью победу».

Но – увы! – «самой гениальной книги современности», нового мифа не возникнет. Судьба Фадеева не выдержала необходимого для этого усилия. «Он умер, как трус»…

Миф оказался разрушенным еще до его воплощения…

Верх взяла полуправда хрущевского десятилетия, и расставание с красной могилой, которой пытались заменить святыню подлинную, проходило в Федоре Абрамове и его сверстниках гораздо мучительнее и болезненней, чем расставание с подлинными святынями.

«Медленно и бесшумно ступая по выстланной дерном дорожке, я подошел к ограде, открыл калитку.

Что такое? Где могила Архипа Белоусова?

Шесть фамилий выбито на лицевой стороне пирамидки, и только третьей среди них, совсем затерявшись в этом списке, – фамилия Белоусова…

Все так же, как в далеком-далеком детстве, за соснами полыхал багряный закат – казалось, сама вселенная склонила свои знамена над нашим крутояром, а могилы Архипа Белоусова не было. На месте ее торчал серый, унылый столбик, точь-в-точь такой же, как на десятках других могил.

И я смотрел на багровый закат, смотрел на этот столбик, густо исписанный ровными подслеповатыми буквами, и чувствовал себя так, будто меня обокрали»[39].

Возмущенный герой рассказа идет к последнему оставшемуся в живых красному партизану и тот, рассказывая о реальном Архипе Белоусове, окончательно развенчивает мифотворчество, связанное с красной могилой, осененной приспущенными знаменами.

«В окна глухо постукивал косой дождь. Темные дорожки бежали по верхним незанавешенным стеклам, и лицо у старика тоже было мокрое.

Я тихонько встал и вышел на улицу.

На деревне было темно, как в глухую осеннюю ночь. Ни одного огонька не было в окнах: видимо, всех сегодня ненастье застало врасплох.

Я брел в темноте по мокрой дороге, оступался, залезал в лужи и все пытался представить себе Архипа Белоусова таким, каким он был в жизни.

Дождь не утихал. На открытых местах выл и свистел ветер.

В такую непогодь я любил, бывало, стоять под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье старые раны.

И когда впереди, в бледных вспышках молний, верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к крутояру»…

Впрочем, тут мы забегаем вперед…

К метаморфозам красной могилы – кстати сказать, размышления о могиле в «Дневнике» 1956 года как раз со смертью Фадеева и соседствуют! – мы еще вернемся, а пока, говоря о написанном в 1937 году стихотворении «Серго Орджоникидзе», надо подчеркнуть его глубинную, хотя и немного лязгающую металлом искренность.

У шестнадцатилетнего Федора Абрамова не было никаких сомнений в создаваемой сталинским агитпропом мифологии, потому что он сам был частью этой мифологии…

«Федя в школе был очень активным, – вспоминала Ульяна Александровна Абрамова. – Он и в комсомоле вожак, и в учкоме (тогда были учкомы) руководил, и в самодеятельности впереди… Вообще Федя дома бывал мало… Всегда занят»[40].

917 декабря 1937 года в Карпогорской школе состоялось расширенное заседание педсовета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Народное предание, а следом за ним и «Архангельский патерик» архимандрита Никодима утверждает, что праведная Параскева Пиринемская, скончавшаяся отроковицей и погребенная в селе Пиринемь в девяноста верстах от Пинеги, была сестрой праведного отрока Артемия. Однако, вероятно, речь в предании идет о родстве во Христе, а не по крови. Иначе трудно объяснить, почему оставался неосмысленным столь необыкновенный факт в житии праведного Артемия Веркольского. Непонятно и то, почему увезли отроковицу Параскеву хоронить так далеко от Верколы.

2

В 1917 году он был хиротонисан в епископа Пинежского, викария Архангельской епархии, и в 1920 году, уже после закрытия монастыря, назначен исполняющим обязанности епископа Архангельского и Холмогорского. Вскоре его арестовали, а освободили в 1925 году. В 1933 году его возвели в сан архиепископа Иркутского. В сентябре 1937 года архиепископа Павла снова арестовали, и в ноябре 1937 года он умер в тюрьме.

3

Село Веркола Пинежского уезда Архангельской губернии.

4

Есть сведения, что в 1897 году Александр Степанович Абрамов служил кучером в Архангельске.

5

Золотусский И. Федор Абрамов. М.: Советская Россия, 1986. С. 11.

6

Были еще дочери Анна и Мария, но они умерли маленькими.

7

Золотусский И. Федор Абрамов. С. 12–13.

8

Абрамов Ф. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5. СПб.: Худ. лит-ра, 1993. С. 23.

9

Оригинал текста хранится в фондах Литературного музея Федора Абрамова в Верколе.

10

Абрамов Ф. Светлые люди. СПб.: Logos, 2007. С. 18–19.

11

Там же. С. 370.

12

Цит. по: Золотусский И. Федор Абрамов. М.: Советская Россия, 1986. С. 15–16.

13

Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 362.

14

Абрамов Ф. Светлые люди. С. 311.

15

Артемие-Веркольский монастырь стоит на другом берегу Пинеги, напротив Верколы. И селение, выросшее вокруг, называется Новый путь.

16

Абрамов Ф. Светлые люди. С. 263–264.

17

Абрамов Ф. Светлые люди. С. 263–264.

18

Абрамов Ф. Светлые люди. С. 349–350.

19

Архив вдовы писателя. Записные книжки 1958 года. № 61. С. 7.

20

Воспоминания о Федоре Абрамове. М.: Сов. пис., 2000. С. 129.

21

ЛПХ – Леспромхоз.

22

Цит по: Крутикова-Абрамова Л.В. Жива Россия. СПб.: АТОН, 2003. С. 343.

23

Абрамов Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 101–102.

24

Абрамова У.А. Родная душа. Воспоминания о Федоре Абрамове. М.: Сов. пис., 2000. С. 40–41.

25

Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 34.

26

Там же. С. 33.

27

Федотов Г. СССР и фашизм.

28

Абрамов Ф. Светлые люди. С. 350–353.

29

Из жития Федора Стратилата. Запись 7/V.83 г.

30

Воспоминания о Федоре Абрамове. С. 35–36.

31

Из письма Ф. Попова от 10 ноября 1986 г. Архив Веркольского музея.

32

«А тут, когда ты сказал мне, что Мошкин неграмотный, я еще раз прочитал эту молитву. И знаешь, что удумал? – Подрезов победно взглянул на Лукашина, потом на Анфису. – А то, что это вообще не старовер писал. Непонятно? Ну, этого понять нельзя. Для этого самому в староверах побывать надо. Вот что. А я был. Из староверской семьи вышел. И не знаю, как другие староверы, а наши староверы из-за этих самых божьих храмов разоряться не станут – это я тебе точно говорю. Староверам на эти храмы, которые якобы разоряет советская власть, начхать, поскольку у них дело дальше молельни не идет. Вот я этими самыми божьими храмами и срезал Дорохова. Ведь это же, говорю, нас на смех поднимут»…