Полная версия:

Записки судебного деятеля

Анатолий Федорович Кони

Записки судебного деятеля

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

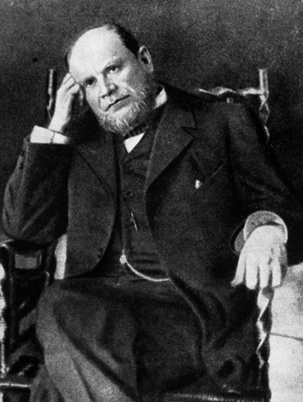

А. Ф. Кони

Анато́лий Федорович Ко́ни (1844–1927 гг.) – это имя известно не только людям, тесно связанным с юриспруденцией, но и весьма далеким от нее. А. Ф. Кони – выдающийся юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор (автор биографического очерка «Федор Петрович Гааз», произведений «На жизненном пути», «Отцы и дети судебной реформы», «Судебные речи» и многочисленных воспоминаний о коллегах и деятелях российской культуры), судебный оратор. Его заслуги были оценены по достоинству: ему был присвоен чин действительного тайного советника, имел ученую степень доктора уголовного права Харьковского университета (1890 г.), звание Почетного академика Санкт-Петербургской академии наук по разряду изящной словесности (1900 г.), он являлся членом Государственного совета Российской империи (1907–1917 гг.), также имел ученое звание профессора Петроградского университета (1918–1922 гг.).

А. Ф. Кони родился в интеллигентной семье и получал хорошее домашнее начальное образование, после чего он продолжил обучение, поступив в четвертый класс Второй Санкт-Петербургской гимназии, к этому моменту уже в совершенстве владея французским и немецким языками и занимаясь переводами литературных произведений. Гимназию он окончил с семью похвальными грамотами и в мае 1861 года сдал экзамены на математическое отделение Санкт-Петербургского университета. На экзамене по тригонометрии его ответы на сложные вопросы сверх программы так восхитили экзаменатора – академика О. И. Сомова, что он готов был немедленно на руках отнести чудо-абитуриента, чтобы представить его ректору.

Однако, в декабре того же года, университет был закрыт на неопределенное время из-за студенческих волнений и беспорядков, что заставило неожиданно прервать блестяще начатое обучение. Чтобы продолжить образование, А. Ф. Кони переехал в Москву и поступил сразу на второй курс Московского университета, но не на математический, а на юридический факультет.

Окончив университет и получив ученую степень кандидата прав, в 1865 году А. Ф. Кони начал юридическую карьеру. В университете ему было предложено остаться на должности преподавателя, но от предложения он отказался, поскольку считал неправильным преподавать не имея практического профессионального опыта.

Некоторое время прослужил на юридической должности в Главном штабе Военного министерства, что заставило его почувствовать непреодолимое влечение к судебной работе. В апреле 1866 года перешел в Санкт-Петербургскую судебную палату на должность помощника секретаря по уголовному департаменту и в последующие годы сменил несколько должностей в разных городах. В Санкт-Петербург А. Ф. Кони возвратился через 6 лет, в 1871 году, и уже прокурором Санкт-Петербургского окружного суда.

В этой должности он работал более четырех лет, в течение которых руководил расследованием наиболее сложных уголовных дел и выступал обвинителем в суде. В это время А. Ф. Кони приобрел широкую известность как судебный оратор, его обвинительные речи печатались в газетах.

В июле 1875 года он был назначен вице-директором департамента Министерства юстиции и вновь вернуться к судебной работе решил лишь в январе 1878 года – уже на должности председателя Санкт-Петербургского окружного суда.

24 января 1878 года В. И. Засулич пыталась убить выстрелами из пистолета петербургского градоначальника Трепова. Преступление вызвало широкий резонанс, причем в обществе преобладало сочувствие к обвиняемой. По этой причине следствие по делу велось в быстром темпе, с исключением всякого политического мотива; уже к концу февраля дело было готово к передаче в суд. А. Ф. Кони получил распоряжение министра юстиции графа К. И. Палена назначить дело к рассмотрению на 31 марта. Министр юстиции и император Александр II требовали от А. Ф. Кони, как только что назначенного председателя Санкт-Петербургского окружного суда, гарантий, что В. И. Засулич будет признана виновной, но Анатолий Федорович таких гарантий не дал. Тогда министр юстиции предложил ему намеренно допустить в ходе процесса какое-либо нарушение закона, чтобы была возможность отменить решение в кассационном порядке. На что А. Ф. Кони ответил: «Я председательствую всего третий раз в жизни, ошибки возможны и, вероятно, будут, но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно несогласным с достоинством судьи!»

В процессе, под председательством А. Ф. Кони, революционерка В. Засулич была оправдана присяжными, но для него самого с этого вердикта начались годы опалы.

Через много лет, будут еще и высокие чины, и звания, но, отказывая императору, судья не мог этого знать, зато А. Ф. Кони точно знал, что неминуемо попадет в немилость, последствия которой неизвестны, и сделал свой выбор – выбор в пользу Правосудия.

Дело Овсянникова

«Не знаете ли вы чего-нибудь о причинах пожара этой огромной паровой мельницы на Измайловском проспекте против станции Варшавской дороги?» – спросил меня министр юстиции граф Пален, прибавив, что, проезжая накануне вечером мимо, он был поражен грандиозностью картины этого пожара. «Вероятно, я получу в свое время полицейское извещение, если есть признаки поджога», – отвечал я и, приехав в прокурорскую камеру (я был в это время, т. е. в 1874 году, прокурором Петербургского окружного суда), действительно нашел коротенькое сообщение полиции о том, что признаков поджога, вызвавшего пожар мельницы коммерции советника Овсянникова, не оказывается. Меня смутила краткость этого заявления, его ненужность по закону и его поспешная категоричность в связи с рассказом графа Палена. Я поручил моему покойному товарищу, энергичному А. А. Маркову, поехать на место и произвести личное дознание.

Поздно вечером он привез мне целую тетрадь осмотров и расспросов на месте, из которых было до очевидности ясно, что здесь имел место поджог. Собранные на другой день сведения о договорных отношениях, существовавших между известным В. А. Кокоревым и С. Т. Овсянниковым по аренде мельницы, указывали и на то, что именно Овсянникову мог быть выгоден пожар мельницы и что есть основания сказать: «is fecit cui prodest» [1]. Я предложил судебному следователю по особо важным делам, Книриму, начать следствие и немедленно произвести обыск у Овсянникова, а наблюдение за следствием принял лично на себя Овсянников, не привыкший иметь дело с новым судом и бывший в былые годы в наилучших отношениях с местной полицией, причем за ним числилось до 15 уголовных дел, по которым он старым судом был только «оставляем в подозрении», не ожидал обыска и не припрятал поэтому многих немаловажных документов. Среди них, между прочим, оказался именной список некоторым чинам главного и местного интендантских управлений с показанием мзды, ежемесячно платимой им, влиятельным поставщиком муки, военному ведомству. Я отослал эту бумагу военному министру Д. А. Милютину.

Высокий старик, с густыми насупленными бровями и жестким взором серых проницательных глаз, бодрый и крепкий, несмотря на свои 74 года, Овсянников был поражен нашествием чинов судебного ведомства. Он был очень невежлив, презрительно пожимал плечами, возражал против осмотра каждого из отдельных помещений, говоря: «Ну, тут чего еще искать?!» – и под предлогом, что в комнатах холодно, надел какое-то фантастическое пальто военного образца на генеральской красной подкладке. Но «der lange Friedrich» [2], как звали у нас Книрима, невозмутимо делал свое дело… Я подошел, между прочим, к оригинальным старинным часам в длинном деревянном футляре, вроде узкого шкапа. «Вот, изволите видеть, – сказал Овсянников, желая, вероятно, показать, что и он может быть любезен и владеть собою, – вот это большая редкость, это часы прошлого века. Таких, чай, немного». Подошел и Книрим. «А где ключ?» – спросил он. «Эй, малый! – крикнул Овсянников. – Подать ключ!» Книрим подозвал понятых, отпер дверь футляра и стал исследовать его внутренность. Овсянников не вытерпел, грозно сдвинул брови и, энергически плюнув, отошел от часов.

Вечером в тот же день в камере следователя по особо важным делам был произведен допрос Овсянникова. Он отвечал неохотно, то мрачно, то насмешливо поглядывая на следователя и очень недоброжелательно относясь в своих показаниях к Кокореву. В конце допроса я отвел Книрима в сторону и сказал ему, что нахожу необходимым мерою пресечения избрать лишение свободы, так как иначе Овсянников, при своих средствах и связях, исказит весь свидетельский материал. «И я нахожу нужным то же», – отвечал Книрим. «Надо, однако, дать старику, ради здоровья, некоторые удобства, и если вы ничего не имеете против Коломенской части, где есть большие и светлые одиночные камеры, куда можно, с разрешения смотрителя, поставить свою мебель, то я распоряжусь об этом немедленно». – «Прекрасно, – сказал Книрим, – а я напишу краткое постановление». – «Господин Овсянников, – сказал я, усаживаясь сбоку стола, на котором писал Книрим, – не желаете ли вы послать кого-нибудь из служителей к себе домой, чтобы прибыло лицо, пользующееся вашим доверием, для передачи ему тех из ваших распоряжений, которые не могут быть отложены». – «Это еще зачем?» – спросил сурово Овсянников. «Вы будете взяты под стражу и домой не вернетесь». – «Что? – почти закричал он. – Под стражу! Я? Овсянников? – и он вскочил с своего места. – Да вы шутить, что ли, изволите? Меня под стражу?! Степана Тарасовича Овсянникова? Первостатейного именитого купца под стражу? Нет, господа, руки коротки! Овсянникова!!! Двенадцать миллионов капиталу! Под стражу! Нет, братцы, этого вам не видать!» – «Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите, только вы отсюда поедете не домой», – сказал я. «Да что же это такое! – опять воскликнул он, ударяя кулаком по столу. – Да что я, во сне это слышу? Да и какое право вы имеете? Таких прав нет! Я буду жаловаться! Вы у меня еще ответите!» Его прервал Книрим, который прочел краткое постановление о взятии под стражу и предложил ему подписать. Тут он смирился и послал на извозчике одного из сторожей за старшим сыном. Допрос, между тем, продолжался вследствие выраженного им желания дать еще некоторые разъяснения. С прибывшим сыном он обошелся очень сурово, и когда тот, по моему приглашению, хотел сесть, он так взглянул на него, что тот заколебался и сел лишь, когда отец крикнул ему: «Ну, садись, садись! Я не воспрещаю».

На свой арест Овсянников принес жалобы в окружной суд и затем в судебную палату. Жалобы эти были написаны хотя и кратко, но искусно, умелою рукою. Оказалось, что их писал известный талантливый цивилист Боровиковский, незадолго перед тем перешедший в адвокатуру из товарищей прокурора Петербургского окружного суда. За этот свой небольшой письменный труд, так как по жалобам такого рода поверенные не допускались к личным объяснениям, Боровиковский получил от Овсянникова 5 тысяч рублей. Известие об этом произвело некоторое волнение в петербургском обществе, очень чутко относившемся ко всему, что касалось дела Овсянникова. В огромном городе за небольшую работу многие были склонны видеть указание на то, что «король Калашниковской биржи» не остановится ни перед какими жертвами для того, чтобы попытаться еще раз остаться в совершенно безвредном для него «подозрении». Некоторые применяли к поверенному обвиняемого стихи Некрасова:

«Получив гонорар неумеренный, восклицал мой присяжный поверенный: перед вами стоит гражданин – чище снега Альпийских вершин». Это доходило до Боровиковского и действовало на его впечатлительную натуру удручающим образом, так что он пришел, наконец, ко мне – своему старому сослуживцу и бывшему начальнику – и заявил, что жалобы написаны им потому, что его убедили в невиновности Овсянникова, сделавшегося жертвой общественного предубеждения, но что он готов возвратить деньги для избежания дальнейших упреков. Я сказал ему, что Овсянников может не взять денег обратно, не желая пользоваться его безвозмездными услугами, и что, кроме того, огласкою возвращения этих денег назад Боровиковский бросит лишний груз на чашу обвинения во вред доверившемуся ему клиенту, так как это возвращение будет, без сомнения, истолковано как признание им, Боровиковским, виновности последнего.

Поэтому лучше дождаться решения присяжных и затем, подчинившись ему, пожертвовать такие деньги на какое-либо доброе дело, если приговор состоится против Овсянникова. Взволнованный Боровиковский не без труда согласился последовать этому совету. В день произнесения обвинительного приговора об Овсянникове он прислал в мое распоряжение, для употребления с благотворительною целью, 5 тысяч рублей, каковые я немедленно препроводил ректору Петербургского университета П. Г. Редкину для обращения, по его усмотрению, в пользу нуждающихся студентов.

У Овсянникова нашлись и другие заступники. Одним из них была напечатана заметка, в которой горячо доказывалось, что человек, жертвовавший большие суммы на церкви и казенные благотворительные учреждения, не мог совершить корыстного преступления, причем приводился и самый список таких пожертвований в довольно крупных суммах. Указание на такие жертвы нельзя было, однако, назвать удачным. Овсянников, как он сам выразился на суде, шел «с материнской колыбели» к широкому хлебному рынку, опираясь на крупные и выгодные интендантские подряды, и, наконец, сделался одним из самых могущественных обладателей этого рынка, окруженным лицемерным поклонением менее крупных поставщиков, среди которых он привык играть властительную роль, повелительно ставя свои условия. Но с начала 70-х годов многолетний подряд на поставку муки петербургскому военному округу стал неразрывно связываться с обязанностью перемалывать хлеб на паровой мельнице, которой Овсянников был не собственником, а только арендатором, чувствующим себя в косвенной зависимости от собственника мельницы Кокорева, имевшего возможность отказать в продолжении аренды, т. е. лишить его долгосрочного контракта с казною и тем поколебать влиятельное положение честолюбивого и не знающего «препятствий своему нраву» старика, на восьмом десятке его жизни. Поэтому не корысть, а более сложные побуждения могли заставить его желать пожара мельницы перед истечением срока контракта – пожара, который обессилил бы его недруга Кокорева и заставил бы военное ведомство отказаться от ненавистного условия о временном перемоле хлеба на паровой мельнице. При том – щедрые пожертвования при надлежащей и услужливой огласке не менее щедро оплачивались различного рода почетными наградами и публичным возвеличиванием «маститого благотворителя». Не говоря уже об имевшихся в деле сведениях о суровом и черством отношении Овсянникова к тяжелому положению простых и незаметных людей, находившихся от него в трудовой зависимости, мне пришлось случайно убедиться в том, как мало трогало его горькое положение даже и таких людей, к которым он относился, по-видимому, доброжелательно.

Недели через две после арестования Овсянникова моя старая служанка, которой было категорически запрещено ходатайствовать за кого-либо или докладывать мне о каких-либо просителях по делам («чтобы никакого эхо не было», как она объясняла себе мое требование), после больших предисловий о том, что бог меня наградит и что много на свете несчастных людей, стала меня просить все-таки выслушать на дому одну бедную девушку, которая очень нуждается в моем совете, не зная, как ей быть от «мужского обмана», но в суд ко мне идти не решается, так как она «девушка порядочная и скромная и никогда по таким местам не ходила». Нечего делать, надо было уступить, и ко мне явилась миловидная, но болезненного вида девушка, лет 20, немного цыганского типа, с черными глазами и худенькими руками, одетая очень бедно. На ней был длинный темный платок, расходившиеся концы которого спереди она стыдливо и постоянно оправляла и сближала. Она печально потупляла голову, голос ее по временам дрожал, а глаза наполнялись слезами, которые она как-то трогательно и конфузливо собирала пальцами и стряхивала на пол. «Мы живем с маменькой «честно-благородно» и занимаемся по швейной части. Нам, зная нашу бедность, помогал и часто заезжал к нам купец Тарасов, холостой, был очень добр и ласков, облегчал в нужде мамашу и меня: я его почитала как отца родного, и он обещал меня не оставить своей помощью. А потом вдруг перестал ездить – совсем нас позабыл, и по адресу Тарасова оказалось совсем другое лицо. Теперь же мы очень бедствуем: приходится жить штучной работой для рынка, а много ли так наработаешь?! Да и здоровье мое стало слабое, и в люди показаться стыдно, а о маменьке и говорить нечего. Мы узнали, что купец этот – Степан Тарасович Овсянников – находится в заточении. Так это нам прискорбно, что и сказать нельзя, а пойти к нему или написать не смеем: сказывают, начальство не допустит. Бог даст, соберемся с силами и работу постоянную найдем, так и поправимся, а теперь очень трудно. Опять же и лекарства для маменьки… просто хоть руки на себя наложить! Я уж и то хотела в Неву броситься, да маменьку жаль: она этого не переживет… А как сообщить о моем положении Степану Тарасовичу – не знаем: как бы его не прогневить в несчастии. Может, у вас есть кто знакомый из начальства… Окажите божескую милость: научите, что делать?!.» Ее слезы и неподдельное участие к судьбе «благодетеля» очень тронули меня, и я, предложив ей написать Овсянникову письмо с объяснением своего грустного материального положения, обещал это письмо не только передать ему, но и попросить его ответа. Она ушла несколько успокоенная, а на следующий день прислала письмо на имя «батюшки Степана Тарасыча», написанное довольно связно и начинавшееся так: «Осведомилась я, что вы, благодетель наш, попали в руки злодеев» и т. д. В некоторых местах буквы расплывались от пролитых над письмом слез. Оно кончалось словами: «День и ночь молюсь за вас и целую, припадаючи, ручки». Один из «злодеев» – в моем лице – передал письмо товарищу прокурора Вильямсону, заведовавшему арестантскими помещениями, с просьбой вручить его Овсянникову и спросить, не будет ли какого-либо ответа. Дня через два Вильямсон рассказал мне, что, когда, приехав в Коломенскую часть, он заявил Овсянникову, что прокурор передал ему письмо на его имя с просьбой дать ответ, Овсянников чрезвычайно оживился, встрепенулся и быстро спросил: «Какое? какое письмо? от самого прокурора?» По-видимому, он вообразил себе, что старые судебные порядки снова для него оживают, хотя и в новых обличиях. Он почти вырвал у Вильямсона письмо из рук и, пытливо на него поглядывая, отошел к окну и стал читать.

Затем насупился и начал большими тяжелыми шагами ходить по комнате. «Вы знаете эту девушку?» – спросил Вильямсон. Овсянников посмотрел на вопрошающего и затем недовольным голосом сказал: «Коли пишет, значит, знавал!» – «Что же может сказать прокурор писавшей?» – Овсянников молча подошел к топившемуся камину, разорвал письмо на четыре части, бросил его в огонь и, когда оно запылало, почти крикнул: «Мне теперь не до того! Вот мой ответ: пущай горит!»

По следствию и на суде обнаружилось, что фактическим поджигателем был приказчик Левтеев, исполнивший при содействии сторожа Рудометова, заведомо для хозяина, неоднократно выраженное последним желание, чтобы мельница сгорела. Когда я предполагал быть обвинителем по этому громкому и трудному делу, я жалел, что не могу рассказать присяжным про несчастную девушку и про слова обвиняемого в камере Коломенской части. Это «пущай горит» лучше всяких сложных соображений нарисовало бы перед присяжными движущие мотивы того, в чем обвинялся Овсянников. Уж если про жертву своей старческой забавы человек, располагавший миллионами, мог сказать «пущай горит», то насколько понятнее и возможнее было сказано то же самое для того, чтобы отделаться от ненавистной мельницы и в то же время насолить врагу. Но вследствие назначения меня вице-директором департамента Министерства юстиции мне не пришлось быть обвинителем. Меня заменил талантливый и тонкий судебный оратор В. И. Жуковский, внесший в свою речь свойственный ему глубокий и неотразимый сарказм, так соответствовавший его наружности, в которой было что-то мефистофельское. Гражданскими истцами в судебном заседании явились – Кокорев от своего собственного лица и Спасович от лица страховых обществ. Первый сказал скрипучим голосом чрезвычайно обстоятельную и умную речь с убедительным разбором мотивов деяния Овсянникова, а второй со своим угловатым жестом и как бы непокорным словом, всегда заключавшим в себе глубокий смысл, превзошел, как принято говорить, самого себя в разборе и сопоставлении улик и в оценке экспертизы, произведенной над обширною моделью мельницы, принесенной в залу суда. Особенное впечатление произвела нарисованная им картина «извивающегося, как дракон», из одного отделения мельницы в другое огня, сразу показавшегося в трех местах, причем его изгибы незаметны со стороны.

Не менее удачна была характеристика подрядного дела с казной, исполненного риска. Казна сбивает цены, подрядчики отчаянно, рискуя сделаться несамостоятельными, конкурируют между собою, и «с самого низу от последнего канцеляриста протягиваются руки, которые чувствуют пустоту и которые надо занять». Поэтому лишь податливый, привычный и знающий подрядчик сумеет установить и наладить «известную среднюю недобросовестность», причем «чиновники допускают товар не совсем еще негодный, а подрядчик старается, чтоб товар не был уже совсем плох». С особенной силой ответил Спасович на упрек защитника Овсянникова, что он строит все свои выводы на одних косвенных уликах, на чертах и черточках: «Н-да! черты и черточки! – воскликнул он. – Но ведь из них складываются очертания, а из очертаний буквы, а из букв слоги, а из слогов возникает слово, и это слово: поджог!»

Признанный виновным Овсянников был сослан в Сибирь на поселение, но оттуда постоянно ходатайствовал о помиловании и взывал к высокопоставленным влиятельным лицам о поддержке своих ходатайств. Через несколько лет ему было разрешено вернуться в Европейскую Россию, но не в столицы, и он прожил последние годы своей жизни в Царском Селе. Но и в Сибири он умел создать себе исключительное среди ссыльных положение. На эту мысль наводит статья товарища прокурора одного из прикамских окружных судов господина И. М. «Миллионер в ссылке», помещенная в декабрьской книжке «Недели» за 1897 год. В ней подробно описывается ряд отступлений от устава о ссыльных в пользу Овсянникова, с которыми тщетно боролся товарищ прокурора и почин которых принадлежал приказчику или какому-то родственнику ссылаемого, тратившему, по слухам, большие суммы для доставления ему всевозможных облегчений и удобств. Нет основания предполагать, чтобы родственники Овсянникова, участливо заботясь о нем в пути, могли оставить его на произвол судьбы и в месте ссылки.

Это дело было настоящим торжеством нового суда. Немецкая сатирическая печать даже не хотела верить, чтобы двенадцатикратный (zwolffache) миллионер Овсянников мог быть арестован, а если бы это и случилось, то выражала уверенность, что на днях станет известным, что одиннадцатикратный (elffache) миллионер Овсянников выпущен на свободу.

Мне вспоминается, как была поражена привезенная из Москвы для следственных действий знаменитая игуменья Митрофания, когда при ней привели в обширную камеру Книрима не менее, хотя и в другом роде, знаменитого Овсянникова. Взглянув друг на друга и озираясь на свое еще недавнее прошлое, они могли воскликнуть: «Пан умер! великий Пан умер!»…

Из казанских воспоминаний

Если бы знаменитый криминолог Ломброзо увидал некоего Нечаева, которого мне пришлось обвинять в Казани весной 1871 года, то он, конечно, нашел бы, что это яркий представитель изобретенного итальянским ученым преступного типа и прирожденный преступник – маттоид. Маленького роста, растрепанный, с низким лбом и злыми глазами, курносый, он всей своей повадкой и наружностью подходил к излюбленному болонским профессором искусственному типу. Он представлял вместе с тем и своего рода психологическую загадку по той смеси жестокости, нахальства и чувствительности, которые отражались в его действиях.

В 1871 году благовещение приходилось в пятницу на Страстной неделе. «Свято соблюдая обычай русской старины», старик портной Чернов решил, вместо птицы, выпустить на свободу человека. Он отправился в тюремный замок и там узнал, что есть арестант – отставной военный писарь Нечаев, обвиняемый в краже и сидящий лишь за неимением поручителя на сумму 50 рублей. Чернов обратился к начальству тюрьмы, прося отдать ему на поруки Нечаева, и, по соблюдении формальностей, получил его на свои руки и немедленно привел к себе в мастерскую, подарив ему при этом две ситцевых рубашки и рубль серебром. С ними Нечаев немедленно исчез и вернулся лишь перед самой пасхальной заутреней и, конечно, без рубашек и без рубля. Утром в день Светлого воскресения он стал требовать еще денег, но Чернов отказал. В четыре часа дня последний оказался убитым, с кровоподтеками на виске и на лбу, причем шея его была почти совершенно перерублена топором, валявшимся тут же, а голова висела лишь на широком лоскуте кожи. Карманы платья Чернова были выворочены, и со стены исчезло его новое, только что сшитое пальто. Исчез и Нечаев. Он был обнаружен ночью в доме терпимости, причем на спине его, на рубашке, найдено было большое кровавое пятно; такое же пятно было и на подкладке пальто со стороны спинки. Нечаев ни в чем не сознавался и даже отрицал свое знакомство с Черновым и пребывание в его доме. Он держал себя чрезвычайно нагло. Когда его вели в сопровождении массы любопытствующего народа на квартиру Чернова для присутствия при осмотре места преступления, он обратился к проезжавшему мимо губернатору со словами: «Ваше превосходительство, а что бы вам меня за деньги показывать? Ведь большая бы выручка была!»