Полная версия:

Психологическая служба в современном образовании: Рабочая книга

В лаборатории научных основ детской практической психологии Психологического института РАО разработана примерная, «идеальная» модель развития современного человека на этапах дошкольного и школьного детства, отрочества, ранней юности. Быть может, она будет полезна для реализации психологами идеи преемственности в недрах психологической службы образования.

Авторы исходят из представления о том, что «идеальная» модель развития современного человека характеризуется психологическими новообразованиями, наиболее значимыми для каждого возрастного периода.

Дошкольное детство. Здесь происходят:

– формирование игровой деятельности: совместных игр со сверстниками, режиссерской и ролевой игры, игры по правилам;

– развитие произвольности, способности подчинять свое поведение определенным задачам, правилам и требованиям;

– формирование наглядно-образного, наглядно-схематического мышления;

– развитие элементарных форм словесно-логического мышления;

– развитие воображения, фантазии;

– обогащение конкретно-чувственного опыта;

– развитие эмоциональной сферы: формирование механизма эмоционального предвосхищения, развитие на этой основе эмоциональной регуляции действий;

– развитие эмпатии, способности к сочувствию, сопереживанию;

– формирование индивидуальной мотивационной системы ребенка, мотивационной иерархии, выделение доминирующих мотивов;

– высокая самооценка как отражение принятия со стороны взрослых;

– возникновение «первичных» моральных инстанций, представлений о добре и зле, чувства стыда.

Переход от дошкольного к школьному возрасту. Важнейшим новообразованием этого этапа и вместе с тем итогом дошкольного периода развития следует считать сформированность психологической готовности к школьному обучению, понимаемой как достижение необходимого и достаточного уровня психического развития ребенка для успешного развития в ходе школьного обучения.

Психологическая готовность к школьному обучению характеризуется развитостью следующих психологических образований:

– интеллектуальное развитие: дифференцированное восприятие; концентрация внимания, способность постижения основных связей между явлениями; возможность логического запоминания;

– тонкая моторика руки, сенсомоторная координация «глаз-рука»;

– «внутренняя позиция школьника», «социальное Я»;

– мотивация учения;

– внеситуативно-личностное общение со взрослым, формирование отношения к взрослому как к учителю;

– произвольность: умение сознательно подчинять свои действия требованиям, правилам, ориентироваться на заданную систему требований; слушать и точно выполнять задания, даваемые в устной форме, действовать по образцу;

– умение общаться со сверстниками, навыки сотрудничества, товарищеских отношений.

Младший школьный возраст. Переход из начальной в среднюю школу. К моменту окончания начальной школы у учащегося должны быть сформированы следующие психологические образования:

– основные элементы учебной деятельности;

– необходимые учебные умения и навыки, умение учиться;

– мотивация компетентности;

– трудолюбие;

– уверенность в себе, в собственных способностях и возможностях;

– представление о собственных склонностях, способностях;

– широкий круг интересов;

– произвольность психических процессов – восприятия, памяти, мышления, внимания;

– произвольность поведения, развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;

– дифференцированная, адекватная самооценка в деятельности;

– усвоение социальных норм, критериев нравственного развития;

– развитие навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов;

– укрепление моральных чувств, развитых форм сочувствия и сопереживания другим людям.

Подростковый возраст. Переход от подросткового к юношескому возрасту. К окончанию средних классов школы у подростков отмечается развитие следующих образований:

– полноценного общения со сверстниками, средств и способов этого общения, интереса к другому человеку как к личности;

– чувства взрослости, адекватных форм и способов утверждения самостоятельности, развития;

– теоретического, дискурсивного мышления, самостоятельности мышления, гипотетико-дедуктивных процессов;

– рефлексии;

– интеллектуальной активности, любознательности;

– логической памяти;

– избирательного, устойчивого внимания;

– самосознания, «Я-концепции»: стремление понять себя, свои способности и возможности, свое сходство с другими людьми и свое отличие – уникальность и неповторимость;

– широкого спектра способностей и интересов, выделение устойчивых интересов;

– волевых процессов, способов достижения цели;

– саморегуляции поведения, эмоциональных состояний;

– позитивного и адекватного образа своего тела, «физического Я» как меняющегося и развивающегося;

– форм и способов группового общения.

Ранний юношеский возраст. Окончание школы. Основное новообразование, которое должно быть сформировано к окончанию школы – психологическая готовность к личностному и профессиональному, жизненному самоопределению, что подразумевает сформированность следующих психологических образований:

– общих способов теоретического мышления, рефлексии;

– устойчивой системы ценностных ориентации, моральных убеждений как критериев собственного поведения, жизненной философии;

– чувства собственного достоинства; личностной целостности, личностной определенности (идентичности);

– психосексуальной идентичности – осознание себя и самоощущение как достойного представителя определенного пола;

– профессионального самоопределения – самостоятельного и независимого определения жизненных целей, выбора будущей профессии;

– готовность к браку и семейной жизни, социальная готовность и наличие знаний, необходимых для решения задач, связанных с браком и семьей;

– новых форм и способов дружеского избирательного общения со сверстниками своего и противоположного пола;

– способности к самоконтролю и стремления к самовоспитанию;

– потребности в повышении своего культурного уровня, в непрерывном образовании;

– средств и способов самостоятельно приобретать знания, приемы и способы самостоятельной работы.

Глава 4

КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ИХ ЕДИНСТВО

Определенная сложность в организации единой системы управления психологической службой образования в масштабах города и в масштабах страны проистекает из самой сущности этой службы, которая обусловлена взаимодействием психологической науки и педагогической практики. Психологическая служба соединила в себе как нерасторжимое целое науку о развитии ребенка и практику реализации возможностей этого развития в условиях современных образовательных учреждений. Именно единство потребностей практики образования в научном знании о детях дошкольного и школьного возраста и готовность науки удовлетворить и углубить эти потребности можно рассматривать как основное условие реального решения задач полноценного психического и личностного развития каждого ребенка.

Взаимодействие науки и практики, где так или иначе сталкиваются, переплетаются, взаимозависят психологические феномены и педагогические условия, порождают неоднозначность самого явления психологической службы образования и определяют сложности в оценке ее деятельности и в управлении ею.

Все управленческие решения должны исходить из понимания того, что психологическая служба образования – интегральное явление, представляющее собой единство четырех его составляющих, или его компонентов, – научного, прикладного, практического и организационного. Каждый из компонентов имеет свои задачи, решение которых требует от исполнителей специальной профессиональной подготовки.

Научный компонент предполагает проведение научных исследований по проблемам методологии и теории практической психологии образования – нового научно-практического направления психологии развития. По справедливому замечанию П. Л. Чебышева, сближение теории с практикой дает самые благотворные результаты, и не одна только практика от этого выигрывает; сами науки развиваются под влиянием ее, она открывает им новые предметы для исследования или новые стороны в предметах, давно известных.

В рамках научно-практического направления предполагается изучение индивидуальных проявлений возрастных закономерностей психического развития ребенка на современных этапах дошкольного и школьного детства, отрочества, ранней юности, условий становления его личности и индивидуальности как предпосылок их психологического здоровья. Одна из задач здесь – научное обоснование и операциональная разработка психодиагностических, психопрофилактических, развивающих и психокоррекционных программ, способов, средств и методов профессионального применения психологических знаний в конкретных условиях современного образования. Отличие исследований научно-практического направления от академических исследований заключается в том, что они не только выявляют те или иные психологические механизмы или закономерности развития, но и определяют психологические условия развития этих механизмов и закономерностей в контексте целостного становления личности конкретного ребенка. Научный сотрудник, выполняющий эти исследования, ориентируется на практического психолога как основного своего заказчика.

Прикладной компонент, во-первых, предполагает использование психологических знаний работниками системы образования. Главными действующими лицами при этом являются воспитатели, педагоги, методисты, дидакты, которые или самостоятельно, или в сотрудничестве с психологами используют и ассимилируют новейшие психологические данные при составлении учебных программ и планов, создании учебников, разработке дидактических и методических материалов, построении программ обучения и воспитания. Во-вторых, предполагает создание психологами учебников, методических разработок, практико-ориентированных пособий, рекомендаций и др. В процессе реализации этого аспекта психологической службы психолог выступает и в качестве консультанта, эксперта, и в качестве автора. Здесь основной заказчик – психолого-педагогическая практика.

Практический компонент службы реализуют непосредственно практические психологи (педагоги-психологи), работающие в детских садах, школах и других образовательных учреждениях. Задача практических психологов – работать с детьми, с группами и классами, с воспитателями, учителями, родителями, администрацией и другими участниками образовательного процесса с целью решения тех или иных конкретных проблем, как актуальных, так и перспективных. В их задачу не входит обязательное создание новых методов, способов изучения психического и личностного развития детей, развивающих и коррекционных программ и пр., но они обязаны знать и профессионально грамотно и осмысленно использовать все то, чем располагает психологическая наука на сегодняшний день.

Здесь следует помнить, что любая наука формирует только свою практику, практику своего профессионального профиля: психология – психологическую практику, педагогика – педагогическую и т. д. В конкретной работе с ребенком практические работники разных специальностей сотрудничают, дополняя и обогащая профессиональные позиции и возможности друг друга, но друг друга не подменяя (можно изменить или «дополнить» свою профессию, получив новую или дополнительную профессиональную подготовку).

Организационный компонент предполагает создание действенной структуры психологической службы образования, обеспечивающей как взаимодействие всех звеньев службы по содержательным и организационным вопросам, так и контроль за профессиональной подготовкой, деятельностью и повышением профессиональной квалификации специалистов, реализующих задачи каждого из перечисленных выше аспектов психологической службы образования в их взаимодействии и взаимообусловленности.

При этом следует учитывать, что развитие прикладного и практического компонентов психологической службы, а также и ее организационного компонента целиком и полностью зависит от научного компонента, который определяет основную теоретическую базу и формирует природу психологической службы. Именно на основе этой базы создается концепция деятельности психологической службы и решаются конкретные проблемы практическими психологами образования.

Признание важности научного обеспечения психологической службы образования предполагает, что любые управленческие решения в отношении деятельности как службы в целом, так и ее отдельных исполнителей должны быть хоть в какой-то степени согласованы с научными психологическими подразделениями города, понимающими суть практической психологической работы в системе образования и несущими за нее профессиональную ответственность. В связи с этим в предлагаемой «Модели психологической службы города» предусмотрена взаимосвязь управленческих и научных подразделений города, обеспечивающих совместно работу психологической службы на уровне современных научных и организационных достижений и приоритетов. Такая взаимосвязь предусматривает двойное подчинение специалистов-психологов – подчинение по административной и по профессиональной линиям.

Организационная структура службы включает в себя все эти звенья, выстроенные в определенной иерархической последовательности («вертикали») и находящиеся в тесном взаимодействии. Только достаточно разработанная структура психологической службы, отдельные звенья которой укомплектованы соответствующими специалистами, способна обеспечить полноценное психологическое обслуживание системы образования, оказать действенную помощь как детям разного возраста, родителям, педагогам, так и учреждениям образования и образовательной системе города в целом.

Литература

1. Блонский П. П. Память и мышление – М.; Л.; 1931.

2. Бодалев А. А., Ломов Б. Ф., Матюшкин А. М. Психологическая наука – реформе школы // Вопросы психологии, 1984. – № 3.

3. Божович Л. И. Избранные психологические труды. – М.; СПб., 2008.

4. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. Т. 4.

5. Давыдов В. В. Психологические проблемы воспитания и обучения подрастающего поколения // Вопросы психологии, 1977. – № 5.

6. Дубровина И. В. Школьная психологическая служба: теория и практика. – М., 1995.

7. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики. – М., 2002.

8. Кон И. С. Ребенок и общество. – М., 1990.

9. Корчак Я. Как любить детей. – М., 1990.

10. Кулаков С. А. Психопрофилактика и психотерапия в средней школе. – СПб., 1996.

11. Левитская А. А. Задачи и перспективы психологической службы в системе образования // Вестник практической психологии образования, январь-март 2007. – № 1 (10).

12. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. – М.; Воронеж, 1997.

13. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. – М., 1971.

14. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2001.

15. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 3-е изд. – М., 1972.

16. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка. – М., 1997.

17. Лотман Ю. М. Воспитание души. – СПб., 2001.

18. Мир гуманитарной культуры академика Д. С. Лихачева / Международные лихачевсие научные чтения. – СПб., СПБГУП, 2001.

19. Петровский А. В. Психология и время. – М.; СПб., 2007.

20. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дубровиной. – М.; СПб., 2007.

21. Психологическая мысль в России: Век просвещения. – СПб., 2001.

22. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дубровиной. – М., 1995.

23. Рубинштейн С. Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. – М., 1976.

24. Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психолгии. – М., 1959.

25. Стратегия воспитания в образовательной системе России / Под ред. И. А. Зимней. – М., 2004.

26. Теплое Б. М. Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. Т. 1.

27. Успенский П. Д. В поисках чудесного: Пер. с англ. – СПб., 1992.

28. Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как личности: В 2 т. – М., 2005.

29. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

30. Шадриков В. Д. Деятельность и способности. – М., 1994.

31. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М., 2004.

32. Якобсон П. М. Психология чувств. – М., 1996.

Раздел II

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ

Глава 1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ГОРОДА

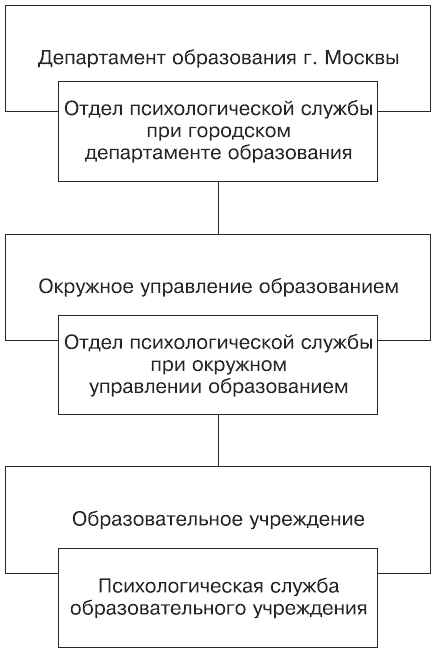

Городской департамент образования формирует целостное образовательное пространство, определенным образом структурирует его, определяет современные содержание, формы и методы образования, возглавляет и организует сам процесс образования в городе. Департаменту подчинены окружные управления образованием, которым, в свою очередь, подчиняются все образовательные учреждения города (рис. 1.1).

Психологическая служба, ориентированная на психологическое обеспечение образовательного процесса, представлена во всех структурных подразделениях образования. Департамент образования взаимодействует по вопросам психологической службы со всеми окружными управлениями образования, а через них – со всеми образовательными учреждениями города. Управление психологической службой в городской системе образования можно представить в виде управленческой вертикали, где иерархически взаимодействуют между собой структурные подразделения (звенья) разного уровня (рис. 1.2).

Высшим звеном этой вертикали является отдел психологической службы городского департамента образования, средним звеном – отделы психологической службы окружных управлений образованием, первичным звеном – психологические службы образовательных учреждений города (детских садов, школ, гимназий, колледжей, лицеев, центров психолого-педагогической помощи детям и других субъектов образовательного процесса).

Рассмотрим подробнее функции каждого иерархического звена в управленческой вертикали психологической службы образования. Напомним, что функция – это обязанность, круг деятельности той или иной организации. Выполнять эти обязанности имеют право чиновники, методисты, специалисты, владеющие в достаточной степени психологическими знаниями, обладающие психологической культурой и понимающие смысл работы психолога в образовательных учреждениях.

Существует точка зрения, что руководить психологической службой могут специалисты по управлению, не имеющие специальной подготовки по психологии. Анализ опыта деятельности психологической службы в нашей стране убедительно свидетельствует, что подобный подход непродуктивен. Д. С. Лихачев справедливо замечает: «Нет ничего опаснее полузнайства. Полузнайки уверены, что они знают все или, по крайней мере, самое важное, и действуют нагло и бескомпромиссно» (2006, с. 377).

Во всех звеньях управления службой должны работать специалисты, имеющие высшее психологическое образование и прошедшие дополнительную подготовку по управлению психологической службой.

В третьей части нашей книги представлена примерная Программа подготовки специалистов высшего и среднего звена управления психологической службой образования.

Глава 2

ВЫСШЕЕ ЗВЕНО УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА

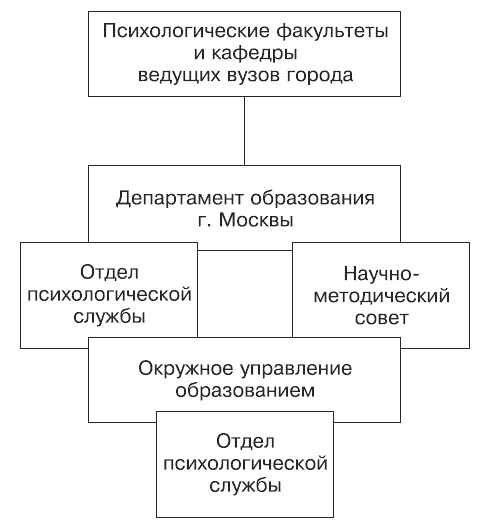

Общее руководство деятельностью психологической службы города и ответственность за организацию и содержание ее работы возлагаются на одного из заместителей руководителя департамента образования города. В департаменте создается отдел по управлению деятельностью психологической службы города (рис. 1.3).

Функции высшего звена управления психологической службой

Во-первых, основной функцией (обязанностью) данного отдела является административное управление деятельностью психологической службы в масштабах города. Это подразделение решает главные управленческие задачи, направленные на выделение перспектив и стратегий развития психологической службы в контексте общей образовательной политики города, на создание необходимых для этого условий, на четкое определение функций и координацию работы всех звеньев службы.

Одна из важных задач этого направления работы отдела – получение и анализ полной и своевременной информации о состоянии психологической службы образования города, о деятельности ее подразделений, о кадровом обеспечении, о надежности механизмов обеспечения управленческой вертикали руководства психологической службой города и пр. С целью получения такой информации разрабатывается единая для всего города отчетная документация и определяются единые сроки ее оформления и передачи от первичных звеньев управленческой структуры к высшему звену.

Во-вторых, в функции (обязанности) данного отдела входит профессиональное руководство деятельностью психологической службы города.

Профессиональное руководство психологической службой города осуществляется созданным при отделе научно-методическим советом, в состав которого, кроме управленцев, входят представители научных учреждений города, являющиеся специалистами в области детской психологии, психологии развития, занимающиеся изучением проблем практической психологии образования, авторы и разработчики учебных пособий, программ, методик для психологов, работающих в системе образования, наиболее опытные практические психологи.

Научно-методический совет формирует методическую базу психологической службы, оценивает качество новых технологий и целесообразность их применения в работе, отслеживает современные тенденции развития практической психологии образования в условиях его постоянной модернизации, проводит психолого-педагогическую и социально-психологическую экспертизу образовательных учреждений города.

Этот совет определяет принципы лицензирования отдельных направлений психологической работы в учреждениях образования, рассматривает вопросы организации, научно-практического содержания и проведения семинаров, рабочих совещаний, конференций и пр. Его участники анализируют, оценивают и рекомендуют наиболее эффективные формы и методы пропаганды психолого-педагогических знаний среди педагогических работников, родителей, общественности. Совет также организует и ежегодно проводит профессиональный конкурс на звание лучшего психолога года в системе образования г. Москвы.

Одна из важных задач этого направления работы отдела – создание и ведение банка данных о реальных психолого-педагогических условиях воспитания и обучения, об особенностях психологического развития детей и подростков в городе, становления их личности и состояния психического и психологического здоровья; определение ведущих тенденций развития службы на основе анализа получаемых данных.

В-третьих, в функции отдела входит решение, пожалуй, самой важной и сложной задачи – обеспечить все подразделения психологической службы города квалифицированными кадрами. Именно от позитивного решения этой задачи зависит как развитие психологической службы образования, так и ее эффективность.

Поэтому отдел вместе с научно-методическим советом определяют принципы и содержание профессиональной аттестации педагогов-психологов, профессиональной экспертизы деятельности педагогов-психологов и психологических служб образовательных учреждений, повышения квалификации работников психологической службы образования в городе.

Аттестация педагогов-психологов

Аттестация психологических кадров, работающих в системе образования, – одна из наиболее сложных и важных задач, которые решает психологический отдел Департамента.

Под аттестацией обычно понимается периодическое профессиональное освидетельствование работы сотрудника комиссией компетентных и авторитетных специалистов, имеющее целью установить или подтвердить соответствие сотрудника занимаемой им должности, а также выносящее рекомендации о его возможном продвижении.

Аттестация, по существу, направлена на оценку деловых качеств специалиста, степени успешности его работы за определенный период и его дальнейших перспектив. Поэтому она всегда в большей или меньшей степени является событием или, во всяком случае, неким рубежом в жизни работающего человека.