Полная версия:

Мозг: рассказ ученого. Извилистый путь к пониманию того, как работает наш разум, где хранится память и формируются мысли

Ричард Фаулер объяснил, что эффект животного электричества проявляется тогда, когда ткани соприкасаются с двумя различными металлами.

Уязвленный критикой Вольты, Гальвани вместе со своим племянником Джованни Альдини провел эксперименты, проиллюстрировавшие, что растяжения мышц можно добиться, просто позволив нерву коснуться обнаженной мышцы без участия металла. Этот результат был подтвержден двумя годами позже Александром фон Гумбольдтом[56] [26]. Вольта не был впечатлен, подчеркивая, что даже в этих случаях в процесс сокращения были вовлечены некоторые сторонние компоненты, такие как жидкости на внешней поверхности тканей [27]. Тело, утверждал ученый, оставалось совершенно пассивным, реагируя на внешний электрический стимул, который каким-то неизвестным образом порождался взаимодействием того, что он называл «гетерогенными веществами».

Рассуждения Алессандро Вольты были не так уж далеки от истины – теперь мы знаем, что результаты первоначальных биметаллических экспериментов Гальвани были вызваны различным сродством электронов у двух видов металлов, благодаря чему и генерировался электрический ток. А эксперименты Гальвани и Гумбольдта без металлов вызвали ток повреждения, при котором травмированная ткань имеет отрицательный заряд, а неповрежденная – положительный [28]. Но Гальвани был абсолютно прав, утверждая, что в телах животных присутствует некий вид электричества и что «нарушенное равновесие» лежит в основе электрического тока. Более глубокое объяснение, которое будет полностью осознано лишь спустя практически 150 лет, состояло в том, что в организме электрические заряды имеют химическую основу: нервные импульсы – электрохимические.

Не все были убеждены, что проводившиеся эксперименты что-то говорят о природе движения. В 1801 году английский физик Эразм Дарвин (дед Чарлза) писал: «Я не считаю убедительными эксперименты, недавно опубликованные Гальвани, Вольтой и другими и демонстрирующие сходство между духом жизни, что сокращает мышечные волокна, и электрической жидкостью» [29]. Вскоре Дарвин оказался в меньшинстве, поскольку новые эксперименты, казалось, решили поставленный вопрос.

Новые прозрения зиждились на поистине революционном открытии Вольты. Ученый решил сосредоточиться на одном из наиболее сильных аргументов, подверждающих, что животные обладают каким-то присущим только им электричеством, – на электрическом токе ската. Осенью 1799 года, следуя идеям английского химика и изобретателя Уильяма Николсона, Вольта начал выяснять, лежит ли повторяющаяся структура электрического органа ската в основе его способности генерировать электричество [30]. Чтобы проверить гипотезу, Вольта создал, согласно его собственному описанию, искусственный электрический орган, основанный на анатомии ската и состоящий из чередующихся дисков из цинка и меди, между которыми были проложены кусочки картона, пропитанные разбавленной кислотой. Это изобретение получило название «вольтов столб» или «свая» (pile), в честь кучи дисков, из которых оно было сделано, – термин сохранился во французском языке, но в английском мы теперь говорим «батарея»[57].

Удивительно, но данное устройство генерировало непрерывный электрический ток за счет взаимодействия составных элементов. Спор Вольты с Гальвани привел к изобретению нового источника энергии. Об этом знаменательном открытии было объявлено миру в письме Королевскому обществу, написанном в марте 1800 года и опубликованном в июне того же года [31]. Наступила эра химического электричества, и вскоре физики и химики по всей Европе начали использовать батареи в своих исследованиях, завораживая публику демонстрациями новой формы энергии, как, например, делал это Гемфри Дэви[58] на знаменитых лекциях в Лондоне. В 1812 году на одной из его эффектных демонстраций электричества присутствовала некая юная девушка. Звали ее Мэри Годвин, но она стала более известной под фамилией мужа – Шелли [32].

В письме к Королевскому обществу Вольта описал способность внешнего электричества стимулировать нервы в отсутствие какого-либо дополнительного заряда от мышц.

Исследователь рассказал, как подключение искусственного электрического органа к различным частям его головы вызывало вкус на языке, свет в глазах и звуки в ушах. Единственное чувство, которое он не мог искусственно стимулировать, было обоняние – посылание электрического тока через внутреннюю часть носа вызывало только покалывание[59]. Примечательно, что Вольта не касался того, как на самом деле функционируют нервы. Он утверждал, что реакция на электричество всегда обусловлена внешним раздражителем, но не объяснял, как работают нервы в отсутствие такового. Гальвани считал, что в нормальном состоянии мозг каким-то образом высвобождает электрические заряды через нервы. Вольте нечего было этому противопоставить.

Вольта создал искусственный электрический орган, основанный на анатомии ската и состоящий из чередующихся дисков из цинка и меди.

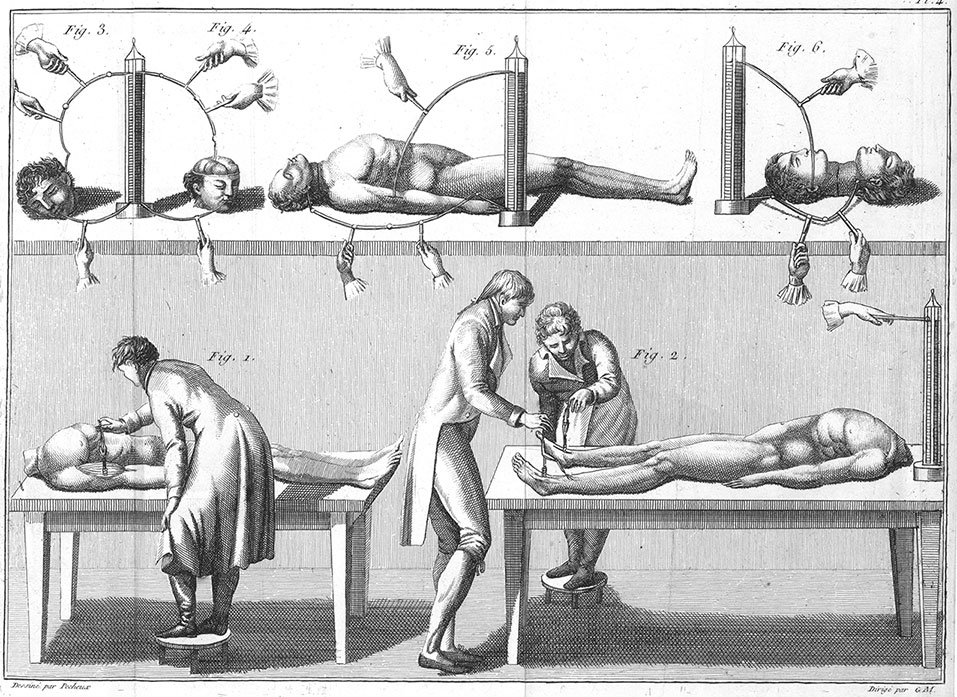

* * *Хотя Вольта дожил до 1827 года, в дальнейшем он не внес никакого вклада в изучение животного электричества. Однако по иронии судьбы именно изобретенная им батарея привела к популяризации идей Гальвани о важности электричества в организме. Это произошло благодаря работе племянника и последователя Гальвани – Джованни Альдини. В начале XVIII века Альдини провел серию ужасных экспериментов[60] в различных европейских городах, во время которых использовал батареи Вольты, чтобы показать силу электричества, вызывающего движение в телах животных и, что наиболее драматично, в мертвых человеческих телах [33]. Наиболее известный из этих опытов произошел в Лондоне в январе 1803 года, когда Альдини экспериментировал с телом Джорджа Форстера, часом ранее повешенного за то, что утопил свою жену и ребенка в канале [34]. Перед небольшой аудиторией физиков в Королевском колледже хирургов Альдини поместил электроды на голову трупа, отчего левый глаз Форстера открылся, а лицо исказила гримаса [35] Согласно краткому сообщению, появившемуся в The Times, «далее правая рука [трупа] поднялась и сжалась, а ноги и бедра были приведены в движение. Неосведомленной части зрителей казалось, что несчастный находится на пороге возвращения к жизни» [36].

Эксперименты Альдини, которые он проводил по всей Европе, поразили закаленных медиков-наблюдателей, потому что непрерывный ток от батареи был способен производить жуткое, похожее на жизнь скоординированное поведение – очень отличающееся от коротких спазмов, вызванных одиночными ударами из лейденских банок. Это наводило на мысль, что электричество – нечто большее, чем просто раздражитель, и что оно на самом деле является неврогенным источником сложного поведения [37]. Собственные рассказы Альдини об экспериментах часто гротескны и неприятны. Вот два наболее приемлемых примера из возможных. Его исследования на животных показали, что воздействие тока на голову мертвого быка вызывало «такое сильное волнение во всех его конечностях, что некоторые из зрителей были сильно встревожены и сочли благоразумным отойти на некоторое расстояние». А пускание тока через обезглавленное тело коровы приводило к сильным сокращениям диафрагмы и выбросу фекалий [38]. После эксперимента во Франции Парижский национальный институт сообщил:

«Когда отрубили голову собаке, Альдини подверг ее действию сильного тока, отчего начались ужасные конвульсии. Рот открылся, зубы заскрежетали, глаза выкатились из орбит, и, если бы воображение не сдерживалось разумом и логическими размышлениями, можно было бы почти поверить, что животное вернулось к жизни и находится в состоянии агонии».

Не все эксперименты Альдини были столь жуткими или бессердечными. К примеру, он использовал электрическую стимуляцию, чтобы заставить цикаду петь, а светлячка светиться.

И с озарением, которому не суждено было принести плодов еще почти 200 лет, он даже задался вопросом, можно ли будет использовать этот метод, чтобы «получить более точные знания об организации насекомых». Альдини также использовал батарейки для проведения какой-то новаторской терапии. Он описал случай Луиса Лансарини, двадцатисемилетнего фермера, страдавшего «глубокой меланхолией». После серии ударов током – сначала в лицо, потом в череп – симптомы Лансарини постепенно отступили. Альдини следил за пациентом в течение нескольких месяцев и сообщил, что «у него хорошее здоровье и он может заниматься обычной работой» [39].

Эксперименты Альдини с использованием электричества на человеческих телах

Хотя самому Альдини было далеко до Франкенштейна, некоторые исследователи подошли довольно близко. Немецкий врач Карл Август Вайнхольд сделал ряд экстравагантных наблюдений, которые могли бы быть взяты со страниц шедевра Мэри Шелли, включая утверждение, что биметаллическое электричество действительно может возвращать к жизни [40]. Впечатлительному читателю лучше пропустить следующий абзац.

Ученый Альдини использовал электрическую стимуляцию, чтобы заставить цикаду петь, а светлячка светиться.

В книге 1817 года, озаглавленной «Опыты над жизнью и ее основными силами» (Versuche über das Leben und seine Grundkräfte), Вайнхольд писал, что разнородные металлы могут действовать как искусственный мозг. Он утверждал, что удалил мозг у живого котенка, а затем вставил в пустой череп смесь цинка и серебра. Животное начало шевелиться и в течение двадцати минут «поднимало голову, открывало глаза, с остекленевшим выражением смотрело прямо перед собой, пыталось ползти, несколько раз падало, снова вставало с явным усилием, ковыляло, а потом упало в изнеможении» [41]. В стиле Франкенштейна Вайнхольд пришел к выводу, что продемонстрировал собственную способность «создать полноценную физическую жизнь» [42]. Но к подобным заявлениям стоит относиться с известной долей иронии. Несколько десятилетий спустя молодой немецкий врач Макс Нейбургер назвал работу Вайнхольда «весьма причудливой» и предположил, что эксперименты «иллюстрируют его фантазию и наблюдения» [43]. Причина презрения Нейбургера была проста: притязания Вайнхольда находились за гранью возможного.

Несмотря на – и, откровенно говоря, из-за – такие эффектные, но сомнительные доказательства, идея о том, что электричество лежит в основе работы мозга, прижилась в научном сознании. Многие мыслители соглашались с немецким химиком и физиком Иоганном Риттером, в 1805 году пришедшим к выводу, что животные духи и животное электричество, что наблюдал Гальвани, функционально идентичны [44]. Широкая публика вскоре подхватила эти веяния, поскольку практические демонстрации гальванизма стали формой развлечения. 28 сентября 1804 года The Times объявила о лекции некоего мистера Харди, которая должна была состояться в лондонском Лицейском театре и которая, как обещали, будет включать «захватывающие действия разных конечностей препарированных животных: ползание, лягание, дерганье. Функции обоняния, кусания, жевания, глотания, питья и других произвольных движений будут вызываться в голове овцы, быка или другого крупного животного еще долгое время после отделения от тела».

Значение упомянутых выше открытий для объяснения функций нервов и мозга стало доступно массовому читателю в издании «Британской энциклопедии»[61] 1827 года. Врач Питер Марк Роже – впоследствии автор «Тезауруса»[62] – объяснил, что функция нервов имеет «большее сходство с передачей электрической энергии по проводам, чем с любым другим фактом, с которым мы знакомы в природе» [45]. Подобные представления активно распространялись в том числе благодаря набирающему обороты движению самосовершенствования, которое процветало в Соединенном Королевстве в XIX веке. В 1832 году молодая женщина по имени Элиза Шарплз[63], скандально вступившая в «моральный брак» с радикальным памфлетистом Робертом Карлайлом[64], прочитала серию лекций в его лондонском театре «Ротонда Блэкфрайерз», для которых переодевалась в различных античных и мифологических персонажей [46]. В «Седьмой беседе дамы в Ротонде», прочитанной в марте 1832 года, Шарплз объяснила аудитории, что мозг – это просто «электрический столб, заставляющий биться сердце и объясняющий все явления тела» [47].

Вероятно, самым сильным признаком того, что обычный человек знал о существовании связи между мозгом, разумом и электричеством, стало его появление в «Остатках естественной истории сотворения мира» (Vestiges of the Natural History of Creation), известной научно-популярной работе середины XIX века [48]. Эта книга, опубликованная анонимно в 1844 году, была написана шотландским писателем и геологом Робертом Чемберсом и стала международным бестселлером.

Если мозг – это батарея, то мысль может быть просто электричеством.

В разделе, посвященном мозгу, смело подчеркивается «абсолютное тождество мозга с гальванической батареей», хотя в качестве доказательства было использовано мошенническое описание Вайнхольдом его экспериментов на котенке [49]. Если мозг – это батарея, то мысль может быть просто электричеством, предположил автор «Остатков», и «если умственное действие электрическое», то его скорость можно измерить. Самые последние расчеты скорости света показали, что она равна 299 792 458 ± 1,2 м/с, и можно было предположить, что электричество, а следовательно, и умственные действия, движутся с такой же скоростью [50].

* * *Несмотря на растущее единодушие относительно связи между нервной деятельностью и электричеством, экспериментальные доказательства этой точки зрения были удивительно слабыми. Хотя роль электричества в нервном действии и мышечном сокращении исследовалась уже полвека, никто так и не показал, что электрический ток – это единственное, что проходит по нерву, и не смог объяснить, как он может быть проведен. Французский врач Франсуа-Ахилл Лонже писал в 1842 году: «Нет прямых доказательств в поддержку гипотезы о наличии электрического тока в нервах» [51].

Трудности на пути к решающим выводам были описаны в работе итальянского физиолога Карло Маттеуччи, результаты экспериментов которого заставили его неоднократно менять свое мнение о том, существует ли связь между электричеством и нервной деятельностью.

В 1838 году Маттеуччи изучал мышечное сокращение с помощью гальванометра, который измеряет силу и направление электрического тока, и обнаружил, что работа мышцы всегда связана с электрическим потоком [52]. В течение четырех лет, столкнувшись с некоторыми неоднозначными данными, ученый изменил свое мнение, утверждая, что электричество не является причиной сокращения; последнее производится чем-то, называемым нервной силой [53].

К концу десятилетия новые экспериментальные сведения заставили Маттеуччи еще раз изменить взгляды: теперь он полагал, что «причиной этих сокращений, очевидно, является электрический феномен» [54]. Такие резкие «развороты» одного из ведущих исследователей мало способствовали уверенности в каком-либо объяснении.

Прорыв произошел в результате работы, вдохновленной одним из величайших ученых XIX века Иоганном Мюллером из Берлинского университета [55]. Естествоиспытатель особенно интересовался природой нервной деятельности и ее связями с разумом и восприятием. В свои двадцать с небольшим он заметил, что если стимулировать определенный вид нерва (скажем, нервы в сетчатке, нажимая на глазное яблоко), то стимул воспринимается не с точки зрения его физической природы (в данном случае давления), а с точки зрения чувства, которое нерв обычно передает (зрения). Мюллер назвал этот эффект «законом специфической энергии органов чувств». Он предположил, что каждый периферический нерв несет определенный вид энергии в зависимости от органа чувств, с которым связан.

Одна из причин, по которой Мюллер занял эту позицию, заключалась в том, что он не признавал идею о передаче по нервам электричества. Напротив, исследователь считал, что в организмах действует некий жизненный принцип, который поддерживает их функционирование и участвует в работе ума и порождении поведения.

Ученый Мюллер предположил, что каждый периферический нерв несет определенный вид энергии.

Подобный виталистический взгляд был типичен для европейского романтизма начала XIX века и явился одной из причин, поспособствовавших созданию «Франкенштейна» Мэри Шелли. Для Мюллера все разговоры об электричестве в организмах были просто метафорой:

«Поэтому говорить об электрическом токе в нервах – значит употреблять такое же символическое выражение, как если бы мы сравнивали действие нервного начала со светом или магнетизмом. О природе нервного начала мы так же мало знаем, как о природе света и электричества. Но с его свойствами мы знакомы почти так же хорошо, как со свойствами света и других невесомых веществ» [56].

Мюллер не только не был уверен в природе нервной деятельности, но и полагал, что высокая скорость не позволяет полностью понять ее: «Мы, вероятно, никогда не достигнем способности измерять скорость нервной деятельности, ибо у нас нет возможности сравнить ее распространение в огромном пространстве, как это было в случае со светом».

Научная карьера Мюллера была относительно коротка. Он умер в 1858 году, очевидно, совершив самоубийство в возрасте пятидесяти семи лет. Но Мюллер привлек на свое поприще замечательное количество блестящих студентов и исследователей, включая некоторых из величайших деятелей науки XIX века. Среди них были Герман фон Гельмгольц[65] и Эрнст Геккель[66], а также Рудольф Вирхов[67] и Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон[68] [57]. Эти молодые люди, зараженные Мюллером пристрастием к применению методов и взглядов физики для изучения физиологии, стали частью давней академической традиции – студент пытается доказать неправоту своего учителя. Они отвергли витализм Мюллера в пользу последовательно материалистического подхода. Как выразились Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон и Эрнст Брюкке в манифесте 1842 года: «В организме не действуют никакие силы, кроме сил, общих для физики и химии» [58].

В 1841 году Мюллер побудил Дюбуа-Реймона исследовать противоречивые выводы Маттеуччи о роли электричества в нервах и, если возможно, докопаться до сути нервной деятельности. К концу 1840-х годов Дюбуа-Реймон продемонстрировал, что в функционировании нервов нет ничего таинственного – их деятельность действительно основана на электричестве. Ученый показал, что по нервам протекают «токи покоя» и что ткани поляризованы. Они содержат как отрицательно, так и положительно заряженные частицы в разных пропорциях. Фундаментальной особенностью «тока покоя», утверждал он, является «отрицательное колебание» – изменение полярности приводит к течению тока. Хотя Дюбуа-Реймон ошибался во многих деталях, в 1848 году он сделал заявление, перекликавшееся со словами Франкенштейна: «Мне удалось воплотить в жизнь столетнюю мечту физика и физиолога о тождестве нервной субстанции и электричества» [59].

Не все соглашались с ученым. Почти сорок лет спустя этот спор все еще бушевал в некоторых кругах. В 1886 году в журнале Science была опубликована статья декана Гарвардской медицинской школы Генри Боудича, в которой он опроверг утверждение Дюбуа-Реймона. Одним из доказательств Боудича был хорошо известный, но неправильно понятый факт, что связанный нерв не может стимулировать мышцу, но тем не менее способен проводить электричество[69]. Ученый также указывал на то, что производство электрического заряда в нерве должно создавать тепло, но точные экспериментальные измерения не выявили такого эффекта. Боудич был уверен, что электричество тут ни при чем, и вместо этого вернулся к старым идеям, предположив, что «нервная сила передается от молекулы к молекуле посредством какого-то вибрационного воздействия, как звук по натянутой струне» [60].

Другой ученик Мюллера, Герман фон Гельмгольц, исследовал скорость нервного импульса, что, по мнению его наставника, было невозможно [61]. В 1849 году Гельмгольц изобрел устройство, состоящее из лягушачьей лапки с выключателем на одном конце. Когда мышца сокращалась, цепь разрывалась и изменение показаний гальванометра демонстрировало время, прошедшее между началом стимуляции и разрывом цепи. Простой расчет, основанный на длине нерва, позволил вычислить скорость передачи импульса. Ответ оказался на удивление медленным – ниже скорости звука и не говоря уже о скорости света, которую представлял себе Мюллер или автор «Остатков естественной истории сотворения мира». Какое бы электричество ни присутствовало в нервах, оно, казалось, вело себя иначе, чем в проводах. Чтобы подтвердить свое удивительное открытие, Гельмгольц попросил участников эксперимента подавать сигнал каждый раз, как они почувствуют слабый электрический разряд. Рассчитав расстояние от точки удара до мозга, он определил скорость действия сенсорных нервов – примерно 30 м/с. В конце концов исследователь выяснил, что двигательные нервы человека реагируют с такой же скоростью. Гельмгольц также изобрел специальный термин для описания того, что передается вдоль нерва, – «потенциал действия», который используется и по сей день.

Мы действительно живем (хотя бы немного) в прошлом и никогда не воспринимаем мир мгновенно.

Неожиданно низкие скорости создавали две проблемы. Во-первых, как понял Гельмгольц, обнаруживались последствия для восприятия, поскольку получалось, что мозг может реагировать только на события в прошлом. Гельмгольц не считал эту особенность причиной каких-либо серьезных проблем в реальном мире: «К счастью, расстояния, преодолеваемые чувственным восприятием на пути к мозгу, малы, иначе сознание сильно бы отставало от настоящего» [62]. Несмотря на беззаботную уверенность Гельмгольца, подразумевается, что мы действительно живем – хотя бы немного – в прошлом и никогда не воспринимаем мир мгновенно.

Вторая проблема оказалась более фундаментальной: требовалось объяснение, почему скорость электрической активности в нервах была намного меньше, чем в проводах. Хотя Дюбуа-Реймон и Гельмгольц показали, что нервные системы функционируют в соответствии с физическими принципами, ученые не смогли установить, как именно распространяется нервная электрическая активность.

Телеграфы, в отличие от нервов, не могли порождать ощущение и восприятие.

Для Гельмгольца, как и для многих других мыслителей XIX века, очевидной технологической метафорой нервной системы была телеграфная сеть, опоясавшая всю Европу[70]. Действительно, связи между ними были не просто образными. Ранние нейрофизиологи, включая Гельмгольца, в экспериментах по изучению нервной деятельности использовали телеграфные устройства [63]. В 1863 году Гельмгольц провел параллель и указал, что нервы, как и телеграфные провода, могут активировать всевозможные функции нервной системы:

«Нервы часто и не без основания сравнивали с телеграфными проводами… В соответствии с различными видами устройств, которыми мы снабжаем концы провода, мы можем посылать телеграфные депеши, звонить в колокола, взрывать мины, разлагать воду, перемещать магниты, намагничивать железо, распространять света и так далее. Так и с нервами» [64].

Чего телеграфы сделать не могли, в отличие от нервов, так это порождать ощущение и восприятие. Суть этого феномена была все еще неясна.

* * *Одна из далеко идущих, но ныне забытых попыток исследовать связь между мозгом, мышлением и электричеством была предпринята Альфредом Сми, блестящим эрудитом и изобретателем.

В возрасте двадцати двух лет он получил весьма хлебную должность в качестве хирурга в Банке Англии (этот пост был создан специально для него), а в следующем году Сми избрали членом Королевского общества. У ученого был широкий круг интересов: от болезней, передаваемых тлей в картофеле (из-за этого его упомянули в пантомиме театра «Друри-лейн») до изобретения нового типа батареи. И в середине XIX века Сми использовал электричество, чтобы объяснить все о функции мозга – от чувств до памяти [65]. В книге 1849 года «Элементы электробиологии» Сми утверждал, что мозг состоит из сотен тысяч крошечных батарей, каждая из которых соединена с определенной частью тела. Он полагал, что желание – это просто выражение электрического заряда в мозге. Как только желание удовлетворено и заряд освобожден, батарее требуется некоторое время, чтобы перезарядиться и снова ощутить желание [66]. Сми даже применил свою теорию к природе ума, предположив, что идеи и сознание являются продуктом комбинаций батарей в мозге [67].

Сми был плодовитым писателем и год спустя опубликовал научно-популярную книгу под названием «Инстинкт и разум». Некоторые из его представлений кажутся удивительно провидческими. Взяв за отправную точку допущение, что «свет, стимулирующий зрительный нерв, рождает электрический ток, который проходит по нервам к мозгу», ученый предположил, что можно было бы создать искусственный глаз, объединив «несколько трубок, сообщающихся фотоэлектрическими цепями». Все, что нужно было сделать, – повторять эти структуры снова и снова, и «нет никаких причин, почему вид на собор Святого Павла в Лондоне не может быть перенесен в Эдинбург по трубам, подобно нервам, передающим впечатление мозгу» [68]. Аналогичный подход был возможен и к другим органам чувств, говорил Сми. Если ощущения имеют электрическую природу, то можно было бы построить устройства, способные их имитировать.