Полная версия:

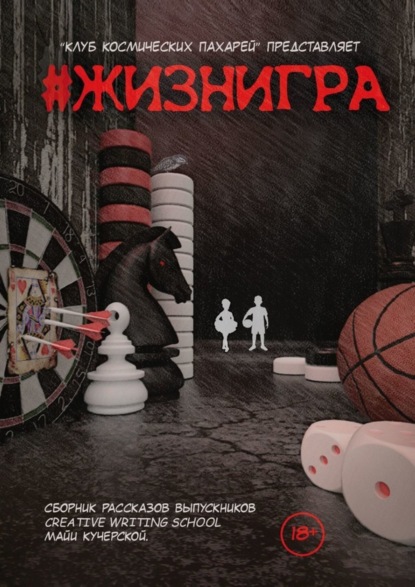

#ЖИЗНИГРА

Машка бежала по асфальтовой аллее мимо гипсовых пионеров с горнами и барабанами, а за ней пыхтел толстый Бубин. У клуба она сбавила ход и начала искать надежное укрытие.

– Маш, кусты! – Бубин указал на заросли сирени под окнами желтого облупившегося здания. Ребята нырнули под ветки и затихли.

– Анна Арнольдовна, вы слышали о проверке? – вдруг донеслось из открытого окна.

– О какой, Сан Сергеич? О чем вы?

– Аня, в соседнем лагере, в «Метеоре», проверка по недостачам продуктовым. Мы на очереди!

– Спокойно, Саша, я Дубровский! Чего ты всполошился?

– Ань, я сесть не хочу! Прикинь? Тебе это игры, что ли? Ты когда мясо на сторону сбываешь, тебе потом решетка и баланда не снятся?

– Сань, ты тон-то сбавь! Чего ты истерику мне тут устраиваешь? Я на должности своей, слава богу, уже пятнадцать лет, и ни одного выговора или взыскания.

– Ань, ну это же все до поры до времени. Ты не слышала, что там Черненко начал новую борьбу с этой, как ее, теневой экономикой?

– Санька, ну ты брось! Я тертый калач. Я при Брежневе торговала, при Андропове торговала и при Черненко торговать буду! И ни одна сволочь меня не раскулачит просто так. У меня же все в районе схвачено. Ну ты чего! Отдыхай, играй на своем баяне детям «То березка, то рябина», или что там у вас, держи ухо востро и не волнуйся. Лидке и детям привет передавай, кстати, давно она мне не звонила.

Бубин неожиданно подпрыгнул и громко чихнул. Голоса затихли. Машка что есть силы припустила в сторону перелеска, за которым начинались озера и воинская часть. Она ничего не поняла из услышанного, кроме того, что слышать ей это было нельзя. Бубин отстал. Машка сбавила ход и медленно побрела по песчаным кочкам, усеянным голыми стебельками земляники, осторожно вглядываясь в просветы между ровными сизо-коричневыми стволами. Никого не было видно.

Бубин – Партос закончит школу и не поступит в институт, уйдет служить на флот. После окончания службы останется где-то во Владике, начнет фарцевать, гонять подержанные праворульные тачки. Женится, родит сына. Потом его малый бизнес обанкротится, он пойдет в рэкетиры. В порт. Брать калым с каждого частного груза. Плата не всегда будет деньгами. Так он подцепит ВИЧ. Узнает о диагнозе жена через несколько лет, когда будет беременна вторым ребенком. Она разведется с Бубиным, заберет детей. Бубин проживет еще лет семь, женится второй раз. А потом они с женой случайно сгорят ночью в старом деревянном доме. Но Машка и остальные об этом никогда не узнают.

У озера Машка заметила старший отряд. Она тихонько опустилась на коленки в прибрежных зарослях за пляжем и начала разглядывать веточки и травинки. Игра в мушкетеров была скучной.

– Что ты хотела мне сказать? – голос высокого белобрысого вожатого звучал жестко.

– Миша, в чем дело? Ты со мной в игру какую-то играешь? – Пухленькая библиотекарша Людмила Александровна опустилась на песок рядом с плечистым пловцом, вожатым старшего отряда.

– Ты сама вызвала меня на разговор. Я слушаю.

– Миша, я хотела спросить, почему ты больше не заходишь ко мне и не остаешься? – Тут голос библиотекарши качнулся, треснул и задрожал.

– Люда, ну не могу я, то одно, то другое, слушай, я же тебе ничего не обещал, что ты прицепилась! – Вожатый Миша нервно дернул левым плечом.

– Миша, у меня задержка, – почти крикнула Людмила Александровна. Миша быстро встал на ноги, стряхнул песок с загорелых крепких ног и молча отошел по берегу метров на десять. Отряд с гиканьем плескался на мелководье. Людмила Александровна медленно поднялась и, заплетаясь, побрела по песчаной тропинке в лес. Машка, не боясь быть обнаруженной, побежала за ней. Догнав, перешла на шаг и молча засеменила следом. Плечи библиотекарши ходили ходуном. Потом она вдруг встала как вкопанная, Машка от неожиданности врезалась ей в мягкую спину, и обе закричали.

– Девочка, ты кто? – Сквозь всхлипы Людмила Александровна смотрела мутными глазами на Машку.

– Я Маша Смирнова из четвертого отряда, я у вас книжку брала на этой неделе, «Витю Малеева». – Машка переминалась с ноги на ногу.

– А-а-а… – Людмила Александровна вдруг громко разрыдалась.

– Что у вас случилось? – Машке было жаль низенькую полную библиотекаршу. Машкина мама тоже часто так плакала по вечерам, запиралась в ванной, включала воду, но Машка все слышала.

И тут Людмила Александровна начала рассказывать маленькой восьмилетней девочке и о Мишке-вожатом, и о том, как у нее, Людмилы Александровны, осталась несчастная любовь в Москве, четверокурсник из Бауманки, и как Мишка перестал с ней общаться, потому что на него обратила внимание Лерка, тонкая и звонкая повариха из пищеблока, а она вот беременная. Машка стояла с круглыми глазами и открытым ртом.

– У вас будет ребеночек? – еле выдавила из себя Машка.

– Не знаю, наверное. – Людмила Александровна вдруг запнулась, сзади них на тропинке послышался топот ног. Это бежали Кардинал – Лейбович и Зюка – Миледия. Машка дернула в ближайшие кусты орешника и галопом поскакала в сторону столовки.

На обед никто из компании не явился. У столовки Машка встретила Шмакина и Бубина, которые смастерили себе самокрутки из осоки и самозабвенно курили их, выдувая вонючий сизый дым. Прятались они втроем от Зюки с Лейбовичем до самого вечера. А потом уже перед ужином, когда терпеть голод не было мочи, игру пришлось остановить. Потому что было понятно, что эти двое придурков никогда никого не найдут, а если и найдут, то не догонят. Машку так и не отравили компотом, а Зюкиной не отрубили голову. За ужином, уплетая тефтели со склизкими макаронами, Шмакин признал, что идея игры в мушкетеров провалилась и пообещал придумать что-то более интересное.

– Может, в «капитана Немо»? – промямлил Лейбович.

– Угу, а Зюка будет «Наутилусом», будет бороздить просторы озера, буль-буль-буль! – Шмакин, довольный своей шуткой, громко заржал. Зюкина не услышала, она жадно жевала бутерброд с маслом и клубничным джемом.

Тем вечером Людмила Александровна вернулась к себе в комнату и, не ужиная, легла спать. Утром явилась к директору лагеря и написала заявление по личным обстоятельствам. До станции добиралась пешком, шла с рюкзаком за плечами больше часа. Там села на электричку Подольск – Москва и к обеду была на Курском вокзале. Позвонила матери на работу и сказала, что вернулась, что все хорошо, чтобы та не волновалась. Мать работала в Балашихе на кирпичном заводе, далеко от дома, и потом в показаниях постоянно путалась во времени. То ли в час дня Людка ей звонила, то ли в два, она, вообще, мало что могла толком объяснить. Тихонечко плакала и повторяла, что феназепам бабкин, бабка в деревне, а пачки оставила в городе, потому что там у нее есть еще. «Наверно, по ошибке, по ошибке!» – твердила она раз за разом. Милиционеры обходили ее молча, не трогали. А что тут скажешь? Даже если и по ошибке.

Юлия Комарова

Дерево игры

Небо смотрит на меня исподлобья – проглядывает красным испитым глазом солнца сквозь низкую темно-синюю тучу. Считается, что закат везде хорош, на море особенно. Краски сгущаются, как будто завершение дня должно поставить жирную точку, вынести окончательный приговор. И каков он был, мой день?

Платон не пришел. Обещал встретить меня на станции и не встретил. Я предвкушала, как это будет. Глупо воображать, придумывать и домысливать. У меня никогда не получалось. Всегда в жизни все по-другому. Это вам не шахматы.

Я специально приехала, чтобы с ним встретиться на Финском заливе. И вот – закат, солнце, небо. Серая стылая вода. Море и правда свинцовое. Небо мрачное, и никакого желания окунуться или тем более проплыть. А я стою на берегу, как в детстве, той серой холодной зимой, когда папа ушел, и море впервые на моей памяти замерзло у берега. Ничего у меня не вышло. Никогда ничего не выходит.

Наш с Платоном едва зародившийся особенный собственный мир оказался таким же недолговечным, как шахматная партия: фигуры сметены с доски, уложены в коробку. Он не пришел. Солнце село где-то глубоко внутри тучи. Небо с морем слились в один мрачный одинаково скучный цвет…

Но нет! Тучи раздвинулись. Неожиданное солнце выплеснуло самый последний теплый и ласковый луч прямо на вытянутую фигуру Платона, бегущего на фоне аристократических розовых стройных сосен по розовому же песку. Он машет мне и что-то кричит.

Классная картинка. Я на автомате достаю камеру: надо это снять, очень красиво. Такой обалденный свет! Тут бы другой объектив, да ладно. Так, поймала изображение. Картинка скачет и плывет. Да что такое? Руки дрожат… Ну все, хватит. И я просто опускаюсь на этот чужой холодный песок.

Когда я впервые его увидела, Платон сидел спиной к окну – в сумерках лица было не разглядеть. Зато я услышала его голос, низкий, мягкий, спокойный. Я даже не поняла слов, просто внутри стало тепло и вязко. Я села и весь вечер слушала. Я могла бы и всю ночь, но он ушел. А я не взяла телефон, дурочка. И что было делать?

Я пошла в Русский музей. Папа говорил: «В любой непонятной ситуации надо просто посмотреть на что-то красивое, и станет легче». Я всегда зависаю у Куинджи: вот как он умудрился так нарисовать эту лунную ночь, что тебя затягивает, поглощает пространство, гипнотизирует луна? Почти такой же эффект в фильме «Меланхолия», когда героиня там ночью загорает. Я бы хотела так нарисовать – в детстве мечтала стать художником. А стала фотографом.

Там мы с Платоном и встретились. Стояли рядом какое-то время, а потом увидели друг друга и рассмеялись. Обрадовались. Сразу показалось, что мы знакомы сто лет – всю жизнь. Он был очень высокий и светлый, прямая противоположность папе, невысокому, чернокудрому и бородатому. Папа был похож на итальянского актера или певца. Платон в своих смешных очках, с нечесаными всклоченными волосами – на безумного ученого. И он не любил шахматы. Это было первое, что я у него спросила, когда мы вышли из музея. Платон закурил очередную сигарету и удивленно посмотрел на меня, щурясь от дыма:

– Знаешь, я не играю, как-то не в кайф. В детстве еще ничего. Лет в тринадцать клево было. Помню, играл, мог заглянуть на несколько ходов вперед. А потом садишься за доску, а у них – дебют, гамбит. Ну не знаю – какой смысл все время разыгрывать одни и те же партии? Выигрывает тот, кто вызубрил больше вариантов.

– Ну нет, ты не понимаешь! Шахматы – это психология. И даже с элементами манипуляции. Не смейся. Я серьезно. Это такое мощное лобовое столкновение двух личностей! Нужно видеть противника насквозь, прочитать его мысли, угадать его ход. И не переоценить противника, хотя плохо и недооценить. И главное, ты должен быть уверен в себе, ты должен верить, что найдешь верное решение. А для этого надо прочувствовать соперника, залезть ему в голову! И только после этого можно делать свой ход. Например, я зашла на детский мат, ты понял мой замысел и защитился, а если я отвлекла тебя гамбитом и перешла к детскому мату не третьим, а седьмым ходом? То есть, запомнив мой маневр как детский мат, ты не допустишь мысли о нем даже после десятого хода. А после двадцать пятого? Это не зубрежка, это чтение игры! – Я разволновалась и говорила много, и понимала, что он не ожидал такого разговора.

– Ого! – выдохнул он дым. – Так ты профи?

– Ну, как сказать. Скорее нет. Сейчас мало играю. Я еще в детстве стала перворазрядницей. Подтвердила разряд в борьбе с взрослыми шахматистами. При этом редкий дебютный вариант я знала хотя бы на семь-восемь ходов. С другой стороны, я иногда сейчас встречаю игроков, которые знают дебютных вариантов намного больше, чем я, но играют слабее. Значит, дело в чем-то другом, а не в простой зубрежке.

Платон молча затянулся и задержал дыхание. А я зачем-то добавила:

– Играть можно в любом возрасте, но понять шахматы – это совершенно другое. Даже поражение может тогда принести радость. Главное – почувствовать игру, войти внутрь.

Он внимательно смотрел на меня, выпуская дым в сторону, и ничего не говорил. Но меня уже понесло:

– Я тут поняла одну вещь. Про дерево игры. Хочешь, расскажу? Суть вот в чем. Знаешь ведь Роберта Фишера? Мой кумир. Он практически до чемпионства признавал только открытые дебюты, то есть то, что впитал с детства. И дерево, выращенное с поля е-четыре, он знал в совершенстве, он мог любого запросто затянуть на сухую ветку и опустить на землю. Что такое дерево игры? Это последовательность ходов, в которой ты знаешь все входы и выходы, все сухие и живые ветви партии. Сильный шахматист может вырастить достаточно деревьев. Какие-то ветви игры ты можешь изучить лучше и оживить или засушить их. Я не чемпион и не гроссмейстер, но свое шахматное дерево вырастила и вот уже много лет поддерживаю его. Это дебютная система, позволяющая переигрывать даже самые сильные шахматные программы. Чтобы вырастить такое дерево, нужно долгое время вести игру в одном направлении, запоминая все живые и мертвые ответвления.

Я смотрю на Платона снизу вверх и пытаюсь понять, как он воспринял то, что я сказала. Платон затягивается глубже и выпускает дым смешным хоббитским колечком:

– А не хочешь ли прогуляться на крышу? Я покажу тебе трушный Питер.

Родители развелись, когда мне было одиннадцать. Я ничего не подозревала. То ли они не позволяли себе выяснения отношений при ребенке, то ли долгих разборок не было. А может, я поставила на картинку фильтр и не замечала очевидного. Но папа ушел, а мама сказала, что он плохой. Я ее не слушала. «Потому что я его люблю!»

Однажды он пришел к нам домой, когда никого не было, и забрал все драгоценности, а с ними и свой подарок мне на десятилетие: волшебную шкатулку из Индии. Там на красном бархате в лунках лежали камни: сапфир, аметист, гранат, берилл, лунный камень – один обработанный, другой необработанный, такой весь в чешуе, как рыба. Я любила перебирать их, называть вслух имена, смотреть на просвет – на то красивое, что запрятано внутри.

Мама сказала: «Вот видишь, Дина!» И я поняла, что теперь ничего не будет – ни поездок в горы, ни ночного моря, ни мидий на костре, ни папиных веселых друзей, ни музыки. На ночь он ставил мне пластинки с классикой, считал, что это единственное разумное средство от моей бессонницы. Проигрыватель он тоже забрал.

Но коробку с шахматами папа мне оставил. Я все просила его научить меня играть, следила внимательно, как он переставлял фигуры, когда играл с друзьями. Он играл черными и всегда выигрывал. Однажды, лет в пять, я взяла белую фигуру коня и раскрасила его маминым красным лаком, типа конь погиб. Папа смеялся и стирал «кровь» растворителем: «Сейчас мы устроим купание красного коня!» А потом я долго рассматривала ту самую картину в альбоме. Этих альбомов у нас была целая полка. Вот тогда я захотела стать художницей.

А на самом верху стеллажа лежали журналы «Плейбой» – на самой высокой полке, чтобы я не дотянулась. Поэтому приходилось звать соседа Сережку, он был длинный для наших семи лет. Мы рассматривали все это с искренним удивлением. Конечно, я видела голых мужчин и женщин в музеях, в альбомах с репродукциями картин, но там пропорции и позы были совсем другие. Мы даже сравнивали специально, и Серый сказал, что лучше быть художником, чем фотографом. Я была с ним абсолютно согласна. А потом ему запретили со мной играть. Больше друзей у меня не было.

Все детство я училась играть в шахматы – сама. Сначала я просто расставляла фигуры и вела пространные диалоги, перемещаясь по клеткам как попало. А потом поняла, что фигуры двигаются не случайно, что в этом-то и заключается смысл. Нельзя ходить конем, если ты ферзь. Это открытие было сродни открытию нового идеального мира, в котором все точно расписано, предусмотрено, стабильно. Не то что у нас. Мне хотелось удивить папу – сыграть с ним, пусть даже он выиграет, пусть. Главное, чтоб он увидел, что я умею. Но он всегда отмахивался: некогда. Не хотел тратить попусту время. Зато когда он играл с друзьями, я стояла и смотрела.

Я не знала, что такое атака пешечного меньшинства и довольно слабо знала варианты защиты Каро-Канн. Но уже помнила все основные тактические приемы, умела находить в партиях два-три ходовых удара, понимала важность открытых линий, форпостов и других позиционных элементов. Может, в этом ключ? Может быть, стоит папе узнать, что я понимаю игру, и он посмотрит на меня внимательно и серьезно, как он смотрит на своих друзей? Не будет смеяться, а взъерошит свои густые волосы и будет долго-долго думать над ходом.

Когда родители развелись, я заболела. Так и прошел весь этот дурацкий пубертат – меня все время лечили непонятно от чего. Коробка с шахматами всегда лежала рядом с моей кроватью. Шахматы всерьез занимали воображение – стали единственной игрушкой. Мне казалось, что это приближает меня к мечте, к цели, к чему-то реально стоящему. Я следила за чемпионатами мира, искала разыгранные партии. И только шахматы были мне интересны.

Однажды именно Каро-Канн я избрала, играя черными. Предыдущую партию я провела неудачно и решила идти от обороны. Заранее готовилась, знала, что будет сильный соперник, а проигрывать нельзя. Когда мы сделали ходов по пятнадцать, создалась позиция, про которую в учебнике пишут: «И тут соперники согласились на ничью». Мой юный противник не совершил ни одного промаха, это была моя ошибка – избрание тихого дебюта. Меня прямо колотило внутри, я даже вспотела. Что-то нужно было делать! И я придумала. Начала демонстрировать атаку с прорывом на левом фланге, но замысел был – прорыв на правом! Конечно, противник стягивал все силы на левый фланг для обороны. Но я-то просчитывала количество ходов для переброски фигур на другой фланг. И когда все завертелось после жертвы пешки, мои фигуры за несколько темпов оказались на месте, а соперник запутался в своих, и игра очень быстро закончилась моей победой. В этот день я поняла, в чем была моя ошибка: тихо сидеть и ждать все детство папу. Неправильный дебют.

Я нашла его телефон и позвонила.

– О, доча! Привет, не узнал тебя. Богатой будешь! Нет, встретиться никак. Выходные – святое время, у меня семья, сама понимаешь, а по будням я работаю. Вечерами? И вечерами занят. Я нарасхват! – и весело рассмеялся.

Он всегда был веселый. И когда жил с нами, он и правда вечерами редко бывал дома. Хотя и выходные не были тогда для него святыми. Он всем был нужен. И больше всего тогда он был нужен мне.

Время шло, мальчишки в классе и во дворе доросли до человеческих отношений, а там и школа закончилась, значит, пора бы уже встречаться, гулять допоздна, целоваться, терять голову. Но моя голова всегда была на месте. В самые сложные моменты мне представлялся папа. Он улыбался, держа меня за ноги вниз головой, и отпускал с пирса в воду – учил меня прыгать ласточкой. Я летела прямо на острые камни на дне. Вода была такой прозрачной, что они казались совсем близко. Я была уверена, что разобьюсь и умру. Я закрывала глаза и плакала прямо в воде. Но слез не было видно. Море само одна большая слеза.

В Ялту мы ехали на троллейбусе из Симферополя. Неспешно и вдумчиво. Решили насладиться пейзажем и погреть сознание тем, что мы не засоряем хрустальный воздух южнобережья отходами топлива. Очень смешно, учитывая, сколько машин нас обгоняло на трассе.

В салоне троллейбуса девчушка с мамой, женщина средних лет и мы с Платоном. Солирует малышка. Через минуту мы уже знаем имена всех ее кукол. Я так поняла, что плюшевый медведь без одного уха – папа всех ее маленьких пони, а мама – длинноногая Барби. Любовь зла. Про себя я окрестила медведя Пьером и с интересом наблюдаю за развитием событий в этом аристократическом семействе.

Мы с Платоном переглядываемся, соприкасаясь друг с другом – на поворотах. Почти не разговариваем, только смотрим и улыбаемся. Женщина упорно нас изучает, у нее прямо на лбу написано, что она гадает: то ли все слова между нами сказаны, то ли, наоборот, мы на той начальной стадии знакомства, когда каждый знает о своих чувствах, но не совсем уверен в другом. Я решаю держать интригу. Пусть помучается.

Жду, когда за окнами вспыхнет море. И вот оно возникло – огромное, блестящее на полуденном солнце пятно. Мы спускаемся к нему, мы его жаждем. Кажется, будто это расплавленное золото. Войти в него, как в пещеру Али-бабы, и обрести счастье. Сезам, откройся!

Девчушка поет, укладывая Пьера рядом с Барби: «Потому что, потому что – я-я-я его-о-о люблю-ю-ю!»

Солнце слепит глаза даже сквозь темные стекла очков. Но я хорошо вижу красную машину, которая несется нам навстречу на всей скорости из-за поворота. Я даже успеваю издать какой-то дикий визг на самой высокой ноте. Не знала, что я на такое способна. А Платон быстро поворачивается ко мне и обнимает меня всю собой, охватывает руками, неожиданно длинными, как крылья огромной птицы, – заслоняет от красной машины, от удара, от моего визга. Я опять на миг вижу своего улыбающегося папу, но Платон не дает ему отпустить мои ноги – он держит меня всю. Он сможет удержать. Я верю. Я знаю. И водитель выруливает!

С тех пор вся моя жизнь стала состоять из пунктиров и просветов – встреч и расставаний. Где только мы не встречались! И каждый раз все было совершенно не так, как я себе придумывала и воображала. Платон был непредсказуем. Мы ходили в горы, и он вырезал из сухих веток фигурки и читал мне стихи своего друга, безвестного гения. Мы собирали землянику в дремучем темном лесу, который начинался прямо за околицей деревни. Он учил меня есть ее с парным молоком – корову держала его тетя, и она достойна отдельного рассказа. Мы ехали на море, и он два часа рвал мидии, а потом сжег напрочь весь свой улов, хотя уверял, что умеет их жарить на костре.

Зимой он посадил меня на спину и по колено в снегу совершил переход через заснеженное поле замерзшего водохранилища, чтобы на том берегу разжечь костер – с одной спички. Снег оплавлялся неровным кругом и шипел, а он снял очки, чтобы протереть стекла, и взгляд его сделался непривычно трогательным, почти детским:

– А не хочешь ли ты вырастить со мной самое могучее в мире Дерево игры? У нас не будет мертвых веток, только живые! Отвечаю. И никакой зубрежки!

В свадебное путешествие мы поехали к нему в МГУ, жили в Главном здании, днем гуляли по Москве и все время попадали под ливень – каждый раз думали, что уж сегодня его не будет, а он был. Но зонт так и не купили. А ночью ходили в лабораторию, там Платон вел какой-то непрерывный круглосуточный эксперимент для диссертации, сыпал непонятными формулами, спорил с коллегами. Когда я засыпала на его плече, шум ночных машин казался рокотом далекого моря. Его голос убаюкивал. Он рассказывал мне сказки, которые я пыталась утром записывать, но не могла – они улетучивались с рассветом, как любые тревоги ночи.

Однажды я встретила папу на улице – случайно. Живем в одном городе, а никогда не виделись – ни разу за десять лет. Я уже окончила университет и была беременна нашей первой с Платоном дочкой. Папа сказал:

– Можешь поздравить! У меня родился сын! Я стал папой!

И улыбнулся одной из своих самых щедрых улыбок. Я безмятежно улыбнулась ему в ответ:

– У тебя есть шанс стать еще и настоящим дедом!

Папа впервые в жизни посмотрел на меня внимательно и заинтересованно.

– Ты беременна? Ты замужем? Когда?

Через пять лет папин сын и моя дочь сидели за старыми папиными шахматами у нас дома. Дочкавыигрывала.

Полина Пригожина

Сетка

Только Аллах знает будущее и прошлое. Только Он знает, чем обернутся дела наши и помыслы наши. И за все дела будет человек спрошен. Аллах запишет и благие, и дурные поступки. Всемилостив Аллах, но защити нас от людского суда и гнева.

Иногда как собака последняя себя чувствуешь, смотрят на тебя как на пустое место, даже хуже, как на дырку какую, а Петр Иванович не такой, он человек, это понимать надо. Всегда поговорить остановится, о семье спросит, даже руку пожмет. «Ну как, Махмуд, живешь? Как семья? Когда домой поедешь?» Сам маленький, румяный, круглый, как лепешка оби-нон. Все круглое – голова, лысина, даже щеки и уши круглые. И очки. И ноги у него полукольцами, как у наших чабанов. На внешность он не очень. Но человек хороший. Дышит только тяжело. Ему бы хлебнуть воздуха с наших горных хребтов, здесь разве можно жить? Как в пещере дышишь – здоровый заболеет. Воздух должен сладким и пряным быть, душу радовать, как у нас в долине. На козьем молоке да хлебе с наших полей он бы сразу поправился. Я ему как-то привозил. Уважаемый человек, ученый. В институте преподает. Только одет плохо, нехорошо это, когда ученый человек так плохо одет.

Некому о нем позаботиться. Жена уж года три как ушла. Детей увезла. Тоскует, наверное, без детей-то. Они ж на нем, как гроздья винограда, висели. Сам видел. Любили его. А уж он с ними как занимался! Везде водил, возил. Самокат купил, коньки роликовые купил, велосипеды тоже. А сейчас смотрит, будто в ущелье заглядывает. Разве это дело? А жена у него красивая была. Я сам пятый год без семьи, но мне дома нельзя, и детей, и мать кормить надо. Но разве дело важному человеку одному жить? Умного человека почитать надо. Здесь, в Москве, умный человек ничего не значит, хитрый – значит.