Полная версия

Полная версияН.И. Новиков

Наконец, тогдашний класс «просвещенных людей» составлял очень тонкий слой, который случайно взбитою пеной вертелся на поверхности общества, едва касаясь его. Отделенный от народной массы привилегиями, нравами, понятиями, предубеждениями, не освежаемый притоком новых сил снизу, он замирал в своих искусственных, призрачных интересах и никому не нужных суетах. Не такими ли наблюдениями внушены были замечания одного иностранца (Макартнея), бывшего в России в начале царствования Екатерины II и писавшего, что русское дворянство самое необразованное в Европе? Русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян. Им лучше было бы не иметь никакого образования, чем иметь такое, какое им дается, потому что оно не может сделать их полезными для общества.

Правительство Екатерины II чувствовало эти недуги русского просвещения и принимало меры против них. Отсюда его настойчивая проповедь о необходимости воспитания, которое нравственно переродило бы общество, его усиленные заботы о закрытых воспитательных заведениях, о создании «третьего чина», или среднего сословия, которое стало бы, как в других странах Европы, носителем научного образования, питомником просвещения в России. И. И. Бецкий в своих докладах императрице указывал именно на отсутствие у нас восприимчивой среды, питательной почвы, к которой могло бы прикрепиться научное образование. Говорил, что люди, приобретавшие такое образование, скоро теряли его и возвращались в прежнее невежество по недостатку спроса и практики для их знаний.

Эти просветительные усилия правительства не были свободны от иллюзий и недоразумений. Спешили заводить закрытые воспитательные училища. А где же учителя и учебники, где книги для чтения, которые восполняли бы учебники и учительские уроки? Как, наконец, подготовить общество к приему перерожденных в новых училищах питомцев, чтоб они не тонули в темной массе и не возвращались в прежнее невежество?

Новиков прямо и смело пошел навстречу этим усилиям и недоразумениям. Неизвестно, как складывался его взгляд на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском университете «за леность», признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков. После восьми лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским поручиком. С 1769 г., когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем. В то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно «Древняя российская вивлиофика», сборник разнообразных памятников по русской истории, изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по-видимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

Титульный лист журнала «Трутень», 1769 г.

В 1792 г., разбитый постигшею его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту, это – энтузиазм сдержанный и обдуманный. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание. Это – служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил практично обдуманный план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого просвещения – галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. «Благородные невежды», как называл Новиков русских галломанов, сходились спростыми невеждами старорусского покроя в убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что, «и не учась грамоте, можно быть грамотеем». Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества, и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальною самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не ронял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения науками, которыми и без того не занимались.

А.П. Сумароков

Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: «Воссияли науки – и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца», сколько госпож Простаковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки со своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В «Живописце» Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: «Он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны». Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние.

В «Кошельке» 1774 г. восстает против мнения, что русские должны заимствовать у иноземцев все, даже характер, который у всякого народа свой особый. Не одной же России отказано, в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов, чтоб из этой сборной культурной милостыни составить характер, никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерианцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывали отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому «среднему сословию», подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником наук и художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его «Живописец» выдержал в прошлом веке пять изданий.

Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещан, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям, по незнанию ими чужестранных языков, нравятся. Всамом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были «Синопсис», учебник русской истории, «Совершенное воспитание детей» и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.

«Имей душу, имей сердце», – проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном вертопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно еще сотворить и научить, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву, находит много готовых вспомогательных средств для своего дела. Не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить одовольно налаженном типографском и книгопродавческом деле.

Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения. Так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом вжмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде «Бовы Королевича» или «Еруслана Лазаревича», и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской саже истать за пыльным прилавком книжной лавки.

В обществе, где, по сознанию самого новиковского «Живописца», даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это уменье собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова – явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составился именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее.

В обществе, где встречались носители всех перебывавших в России миросозерцаний от «Голубиной книги»[3] до «Системы природы» Гольбаха.[4] Так на одном и том же пиру за менуэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все – самого теплого воспоминания.

Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина.[5] Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся врусском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким идаже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню – не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; с детства он привык любоваться удовольствием, какое поставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; во время его судейской службы в Уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье, – не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара.

Мы, если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно, если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь барином и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбранил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца,[6] по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неугомонный энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни.

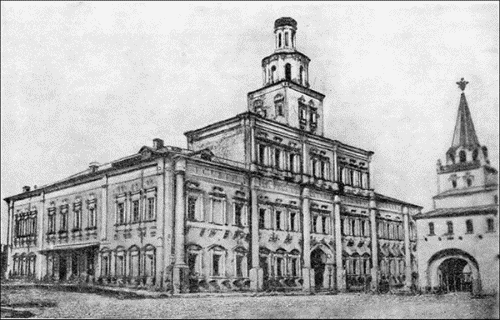

Первое здание Московского университета (ныне не существующее).

Рисунок XIX в.

Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России. Будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о гармонии наук в изучении таинств природы, связи духа и материи, союзе между Богом и человеком, стремлении к свету и добру, познанию божества и внутреннего человека.

А для изображения С. И. Гамалеи,[7] правителя Канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо – это со своим собственным, его пороками и страстями, и какими страстями! – с нюханьем табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю. Но он не мог простить себе ежегодной траты 15 руб. на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали «Божьим человеком»!

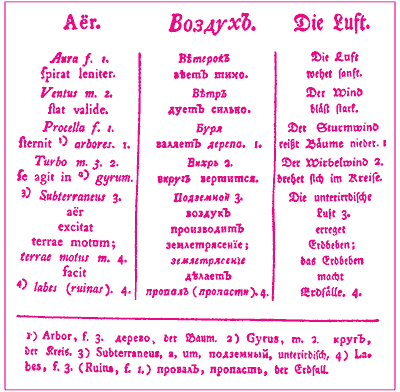

Страница из учебника для начальных школ второй половины XVIII века

И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским или лопухинским духом; это были лучшие, образованнейшие люди московского общества: князья Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев[8] и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова[9] и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушною хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей вкаждом деле и затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская. Одна из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижником его стал богач, скучавший жизнью от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера, П. А. Татищев, своим значительным вкладом давший возможность осуществить заветную мечту Щварца об основании просветительного общества. Другой богач, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика, Г. М. Походяшин, тронутый речью Новикова о помощи нуждающимся в голодный 1787 год, раскроил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения. Умирая в бедности, он услаждал свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась не даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, на котором мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И. В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его «Системы природы» Гольбаха, вдруг охвачен был чувством неописанного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели сжег приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями».

Когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех, кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками.

Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 г., что там, при невероятном множестве способов к просвещению, весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием. Одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, адругие заражаются новою философией, так что встречаются почти только крайности – или рабство, или нахальство разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль, постепенно разгораясь и разгорячаясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка.

Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Здание отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин, он вынужден был искать доморощенных средств. Но, видя вокруг себя умы, больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе.

Сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работой приготовить живой годный материал для будущего общества. Так понимал этих людей хорошо знакомый сними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учеников истинных добродетелей и не вмешивавшимися в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствования для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях.

«В школах и на кафедрах твердят: люби Бога, люби ближнего, но не воспитывают той натуры, коей любовь сия свойственна», – это говорит И. В. Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться севангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И. П. Тургеневым и кружку же посвященной.[10] Эта книга учит, что чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользой занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением. Успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих. Могут сказать, что в таком взгляде много оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука.

Я и не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культурного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью.

Можно сказать и так, можно и наоборот. Они потому стали и масонами, что нашли такой выход из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами. Они – воспользуемся их же фигурным языком – вступили в состав «малого избранного народа» вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т. е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравственная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но когда я припоминаю, как отозвался о Новикове архиепископ Московский Платон, испытавший его в законе Божием по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит Бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков, – у меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.