Полная версия

Полная версияЛюди моего времени. Биографические очерки о деятелях культуры и искусства Туркменистана

Когда она окончила школу, они с мамой переехали в Ашхабад, а брат ушел служить в армию. Приехав в столицу, мама пристроила Розу на швейную фабрику, но поняв, что дочь шить не хочет, а хочет только петь, пошла ей на уступки. Друзья семьи добились, чтобы Розу прослушали в музыкальном училище, несмотря на то, что прием студентов был завершен. Так она стала учиться петь у Маргариты Георгиевны Фокиной, осваивая произведения Векирлена, Моцарта, Баха, Генделя. В училище она приходила в 7:30, чтобы до начала занятий поупражняться в вокале. Она музицировала себе на пианино и пела, но всегда приходили ребята из музыкальных отделений и прогоняли вездесущую первокурсницу с облюбованного места, чтобы самим позаниматься. Она, как и раньше, продолжала драться с мальчишками и спорить, в обиду себя никогда не давала. Как и раньше, без особых волнений своей совести, сбегала с занятий, правда теперь в кино. Доходило до того, что ее хотели исключить из училища за нарушение дисциплины. «Бойцовский» дух поутих у Розы только к 3-му курсу, «пацанские» выходки ушли куда-то, и она вдруг, неожиданно для самой себя, превратилась в хрупкую, милую девушку, которая уже не лазает по деревьям, не гоняет футбол с ребятами, но неустанно работает над собой. Из колеи ее иногда выбивали голодные обмороки, которые нередко с ней случались.

Первый раз она осознала вкус победы, когда на 3-м курсе играла Лизу в студенческой постановке «Бешеные деньги». Тогда из Москвы приехала авторитетная комиссия из театрального училища. Роза в роли Лизы была чудо как хороша: дикцию, темперамент, вхождение в образ, дивный голос члены комиссии оценили по достоинству. Руководству и педагогам училища было рекомендовано направить такую способную ученицу в Москву, в театральное училище, но если не в театральное, то по любому, в консерваторию! Но мама воспротивилась и не отпустила дочь на учебу, понимала, что в послевоенной суровой Москве ее худенькая, мечтательная по натуре Роза, которая может часами следить за движением звезд в небе, просто не выживет.

Кстати, любовь к астрономии, Роза Сапаровна пронесла через всю жизнь. Когда-то, во время вынужденной остановки поезда, они с мамой оказались в чистом поле. Над их головами раскинулось темное небо с миллионами ярких звезд. «Смотри, – сказала мама, – простирая руку в небо, – там конь, а вот девушка с саблей в руке!». Маленькая Роза сразу нашла среди звезд и коня, и девушку, а потом уже узнала, что это были созвездия Пегаса и Кассиопеи. Это было настолько захватывающе для нее – искать в небе созвездия, наблюдать, как движутся звезды, – что, будучи уже именитой певицей, она приобрела телескоп и брала его на гастроли, если считала, что сможет увидеть новые для нее звезды.

В Москву она так и не уехала, но при сдаче дипломного спектакля «Айна» в Государственном театре оперы и балета имени Махтумкули, который ставил вместе с выпускниками Д. Овезов, она так понравилась в роли Биби, что ее сразу взяли в театр солисткой. Ее дебют в театре состоялся на концерте, где она исполняла «Испанскую песню». Выйдя на сцену под свет софитов и увидев черноту зала, устремленную на изящную, хорошенькую «испаночку», у нее потемнело в глазах. Она до сих пор не помнит, как спела в тот вечер, но говорят, удивительно хорошо. Так началось восхождение яркой звезды под именем Роза Тураева на небосклоне туркменского оперного искусства. Ее путь был устлан не только лепестками белых роз, но и остриями язвительных шипов, которые ранили душу. Но разве истинный Артист может избежать этой стези?!

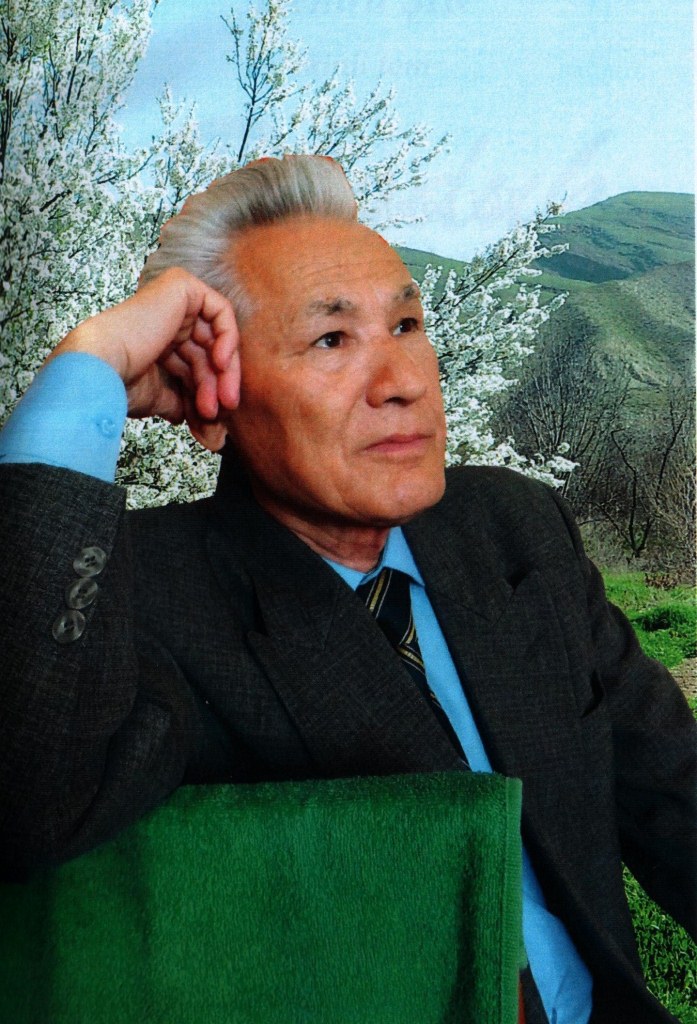

Считается, что для динамичного роста сопрано сначала надо спеть партию Розины в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини, потом Джильду в «Риголетто» и увенчать все Виолеттой в «Травиате» Д. Верди. У Розы было все в точности наоборот. Она пела Виолетту еще совсем юной, во многом не понимая, не пропустив через себя драматическую судьбу своей героини. Потом уже была и Джильда, и Розина, и ведущие партии в постановках «Любовный напиток», «Дон Паскуале» Г. Доницетти, «Лакме» Л. Делиба, «Пламенные сердца». Но после своей знаменитой партии Лейли в «Лейли и Меджнуне» Д. Овезова и Ю. С. Мейтуса, Роза на многое стала смотреть по-другому. Над образом Лейли, она работала вместе с замечательным дирижёром, народным артистом СССР Хыдыром Аллануровым.

«Он сотворил меня в этом образе, – признается Роза Сапаровна, – он пробудил во мне все чувства, эмоции одним только своим взглядом, чтением партитур. У Хыдыра Алланурова был уникальный дар – видеть в людях их душу! После образа Лейли у меня и Джильда, и Виолетта были уже другими: настоящими, проникновенными. Мне кажется, что партия Лейли – это высшая награда для певицы».

В 1972 году Роза Тураева стала заслуженной артисткой Туркменистана, а в 1984 году – удостоена звания народной артистки Туркменистана.

С 1987 в Туркменистане открылось Музыкальное общество (ныне Союз музыкальных деятелей), и она была назначена его председателем. В рамках работы Общества в сотрудничестве с редактором Алланазаром Реджеповым, она выпустила 7 номеров журнала «Бахшылар». Возглавляла Общество она вплоть до 1997 года.

Посвятив театру более 30 лет своей творческой жизни, в 1990 году она переходит работать в Государственный ансамбль народного танца под руководством Л. М. Смелянского, с которым сотрудничает более 10 лет.

За всю свою творческую карьеру Роза Тураева блистала не только на родной туркменской земле, ей рукоплескали московская публика, восточный зритель Японии, Шри-Ланки и Монголии, ценители пения Африканского континента и Европы: Германии, Швеции, Франции, Венгрии, Греции. Везде ее встречали с восторгом и овациями, любили не только за огромный талант, но и за ценные человеческие качества: душевность, скромность, стремление больше отдавать, нежели получать.

Она никогда не забудет памятную встречу в 1981, запавшую глубоко в сердце. Произошло это во время гастрольного тура туркменских артистов в Швеции, который был организован обществом «Дружба». Роза вместе со своими коллегами выступала в Гетебурге, в концертном зале. Аудитория представляла собой солидную публику, включая представителей советского консульства. При исполнении арии, Роза, взяв высокую ноту, долго ее держала. По завершении ее выступления, зал встал и взорвался аплодисментами. Успех был грандиозный. После Гетенбурга группа туркменских артистов приехала на юг Швеции, в Мальмо. Роза вышла прогуляться к берегу пролива, сев на скамеечке, долго вглядывалась она в эти дивные пейзажи. Неожиданно, две богато одетые дамы, гулявшие по набережной, подошли к ней. Они поздоровались, представились. Оказалось это русские эмигрантки. Они узнали Розу, так как были на концерте в Гетебурге и выразили свое восхищение ее искусством вокала. Женщины искренне радовались возможности поговорить и признались, что очень тоскуют по Родине, хотят вернуться, но дорога для них, как эмигрантов закрыта. Они готовы обменять свои бриллианты, меха и безоблачную жизнь в Швеции на улыбки своих родителей, близких и на дом, в котором выросли. Женщины, вспоминая о доме, заплакали, и Роза плакала, жалея их, она понимала, что они страшно несчастны в своем богатстве и сытой жизни, и если бы их позвали обратно домой, они все бросили и ушли бы в том, в чем приехали сюда. Тогда Роза упрочилась в своей вере в то, что счастье – тонкая субстанция, очень хрупкая и невесомая, что это – узнать очень трудно, но то, что оно не в деньгах и не материальных благах – это уж точно!

Когда-то в юности она мечтала спеть партию Виолетты и увидеть Южный крест. Ее мечты сбылись: в своей жизни «Травиату» пела неоднократно, и партия Виолетты стала одной из самых любимых в ее творчестве. Созвездие Южного Креста, которое можно обозревать только в южных широтах, она увидела в ЮАР, будучи там на гастролях. А еще, находясь на гастролях в Швеции, она, сидя на берегу и всматриваясь вдаль, хотела попасть в ту страну на другом берегу пролива, незнакомую ей, но такую манящую. Подруга сказала, что там Дания. Протянув руку, Роза тихо выдохнула: «Значит, я хочу в Данию»… Прошли годы, и она с гастролями попадает в старинный Копенгаген, такой шумный и такой красивый! Все о чем мечтает Роза Тураева, сбывается, потому что мечты ее светлые и теплые, как волны южного мыса.

Душевная щедрость ее видна невооруженным взглядом, рассказывая о событиях своей жизни, она не забывает о своих друзьях, добрых знакомых, чьим талантом, граничащим по ее мнению с гениальностью, она искренне восхищается.

«Гульбахар Мусаева для меня всегда была, есть и останется совершенством, – говорит Роза Сапаровна, – в ней привлекает все – не только стать, мастерство и абсолютная музыкальность, но и высота духа, страсть в танце, полет! Я очень любила смотреть ее непревзойденный танец в “Баядерке”, это просто надо было видеть!»

«У нас очень много невероятно талантливых, я бы сказала, гениальных художников, – утверждает Роза Сапаровна, – творчество многих из них я хорошо знаю, с некоторыми дружу с юности. Бердыгулы Амансахатов, Гульназар и Батыр Бекмурадовы, народный художник Туркменистана Шаджан Акмухомедов – глыбы не только в национальном изобразительном искусстве, они ни в чем не уступают по своей мощи и силе художественной мысли мастерам с мировым именем!».

Стелла Фарамазова: «Музыка – моя жизнь…»

Стелла Владимировна Фарамазова – один из самых ярких концертмейстеров нашего времени, замечательный педагог, посвятившая свою жизнь искусству.

Родилась она в 1969 году в Ашхабаде. В возрасте семи лет поступила в Республиканскую музыкальную школу, где стала учиться в классе фортепиано под руководством педагога Любови Семеновны Кац.

«В школу меня привела тетя – Изабелла Ходжабагиева, огромной души человек, замечательный музыкант, талантливый педагог – вспоминает Стелла Владимировна, – она сама работала в РМШ, выпустила много прекрасных музыкантов, была не просто педагогом, но наставником и другом».

Учебу Стелла продолжила в Туркменском государственном музыкальном училище им. Д. Овезова в классе кандидата наук в области искусств Маргариты Энверовны Ахмедовой, одновременно на 3–4 курсах занималась под руководством доцента Горьковской консерватории Натальи Александровны Стрелковой. В училище она увлеклась студенческим театром, занимаясь музыкальным оформлением спектаклей, и даже пробовала себя в роли актрисы. Друзья и педагоги нередко отмечали, что у Стеллы прекрасные вокальные данные, и если она приложит усилия, то сможет сделать неплохую певческую карьеру. Но на такие разговоры Стелла только улыбалась, она-то знала, что фортепиано – ее судьба, и поэтому стремилась освоить инструмент в совершенстве.

Успешно окончив училище, в 1981 году поступила в ТГПИИ, где училась в классе Жанны Николаевны Трутко и Александра Юрьевича Мекаева. После окончания учебы, Стелла осталась работать в институте концертмейстером, одновременно сотрудничала с кафедрами вокальной, дирижёрской, духовых, струнных, национальных инструментов. Она также занималась и педагогической деятельностью на кафедре ансамбля и концертмейстерского мастерства.

С большим энтузиазмом Стелла участвовала во всевозможных интересных музыкальных проектах, понимая, что сотрудничество с различными музыкантами и непрерывная практика игры на инструменте только совершенствует и шлифует ее мастерство. В качестве концертмейстера участвовала во всех музыкальных конкурсах регионального и международного значения. На первом международном конкурсе им. Нуры Халмамедова, который проводился в Ашхабаде в 1993 году, она была награждена дипломом за лучший аккомпанемент: она аккомпанировала баритону Исмаилу Джумаеву, который получил Гран-При конкурса и скрипачке Ольге Мятыевой, которая была удостоена диплома. Помимо этого Стелла – обладательница дипломов за высокое исполнительское мастерство на региональном конкурсе вокалистов республик Центральной Азии и Казахстана, на 6-м Региональном конкурсе духовых оркестров и исполнителей на духовых музыкальных инструментах, на 2-м Региональном конкурсе пианистов, вокалистов, скрипачей и виолончелистов им. Н. Халмамедова. Она также участвовала в международном конкурсе оперных певцов в г. Казань (Россия) с Исмаилом Джумаевым, в Одессе (Украина) со скрипачами, в международном конкурсе юных скрипачей в г. Алматы.

«Музыкальную культуру я впитала, слушая исполнение знаменитых музыкантов и вокалистов, таких как Лев и Наталья Власенко, Вера Горностаева, Станислав Иголинский, Зара Долуханова – говорит Стелла Владимировна. – Они произвели на меня неизгладимое впечатление, и я всегда стремлюсь к тому, чтобы мои студенты в обязательном порядке, слушали аудиозаписи известных исполнителей и определяли для себя ориентиры для дальнейшего совершенствования».

С 1993 по 1995 г. г. она проходит стажировку по специальности «концертмейстерское мастерство» в классе профессора А. А. Старикова. За это время Стелла сыграла огромное количество концертов, причем играла она не только как концертмейстер, но и как солист в камерном трио и квинтете с такими исполнителями как Э. Худыев, Т. Ахмедов, С. Ризаев, Р. Клычев, Т.Атаев, И. Джумаев, Х. Джумаев, Г. Балтаева, Г. Нурыева, Ж. Саян и др. и объездила с концертами все велаяты страны.

Стелла Фарамазова является активной участницей и со-организатором концертов и тематических вечеров классической музыки, посвященных творчеству Брамса, Моцарта, Рахманинова, Верди и творчеству туркменских композиторов Н. Халмамедова, В. Мухатова, Ч. Нурымова и других, проводимых в Туркменской национальной консерватории.

«Будучи студенткой, мне довелось играть перед самим Нуры Халмамедовым, – делиться воспоминаниями Стелла. – Мы играли его «Посвящение», и педагоги, конечно же, хотели, чтобы великий композитор внес свои коррективы в наше исполнение. Но он был человеком очень деликатным и доброжелательным: он поддержал нас, сказав, что мы исполнили все правильно и очень вдохновенно. Мы конечно были счастливы, хотя педагоги были готовы к жесткой критике с его стороны».

Многие уверены, что роль концертмейстера на сцене второстепенная, а главная, конечно же, принадлежит солисту. Такое мнение складывается от незнания профессиональных особенностей . На концертмейстере лежит большая ответственность и невероятные эмоционально-физические нагрузки, ведь он должен знать не только свою музыкальную партию, но и партии своих партнеров на сцене. Хороший концертмейстер должен быть великолепным пианистом, уметь импровизировать, менять тональность по просьбе солистов. Помимо этого, он всегда должен держать себя в форме, ежедневно упражняться на инструменте по несколько часов в день.

«Так уж сложилось, что я не могу позволить себе существовать вне инструмента, – рассказывает Стелла Владимировна, – даже в отпуске я стараюсь не оставаться надолго без упражнений на фортепиано. Мастерство концертмейстера требует регулярной практики, иначе теряется навык, забываются партии. Я участвую во всех концертах, работаю со многими музыкантами – только чтобы постоянно держать себя в тонусе. Однажды, когда мы организовали концерт, переложив оперные партии в инструментальные, было много музыкальных номеров, и я играла на сцене 1,5 часа бессменно!».

В практике Стеллы Фарамазовой был и такой случай. Конкурс им. Нуры Халмамедова проходил в разных местах – вокалисты выступали в одном концертном зале, инструменталисты – в другом, а концертмейстер у них всех был один – Стелла. Она тогда ухаживала за больной бабушкой и жила далеко за городом, в поселке. Автобусы курсировали редко, и чтобы успеть вовремя, ей приходилось добираться до города на любом транспорте, что подворачивался – даже на тракторе. Ходить приходилось по пыльным поселковым дорогам, поэтому у Стеллы в сумке всегда была сменная обувь. Отработав партии с вокалистами, ей приходилось бежать в другой концертный зал на очередной тур с инструменталистами. Однажды ей пришлось ждать попутки дольше, чем она рассчитывала, и все артисты и авторитетное жюри ждали ее прибытия, ведь без концертмейстера никакого номера не получиться. Вот вам и второстепенная роль! Концертмейстер на сцене с солистами – равный партнер, который сделает все, чтобы сольная партия звучала как можно насыщенней и экспрессивней.

Стелла Владимировна всегда совмещала профессию концертмейстера с педагогической деятельностью, и не мыслила своей жизни без этих двух составляющих. Ею подготовлено более 200 музыкантов-концертмейстеров. Как она сама говорит, она – очень строгий преподаватель: похвалить студента за безупречную работу может позволить себе только на выпускном экзамене, когда студент продемонстрирует все навыки и умения, которые получил в процессе учебы.

«Музыка – моя жизнь, – признается Стелла Владимировна, – и предназначение свое в жизни я вижу только в том, чтобы передать все свои знания молодому поколению. Как педагог, я использую все средства, чтобы раскрыть студентам всю глубину музыкального произведения и донести до них ответственную миссию концертмейстера. Не скрою, что не все студенты «горят» желанием быть аккомпаниаторами, и роль педагога – сделать все, чтобы влюбить их в свою будущую профессию. Мы учим их чувствовать музыку и своего сценического партнера, придерживаться одного ритма и даже делать вдох в одно и то же с ним время. Кроме этого аккомпаниаторы обязаны знать все партии, диапазоны голосов, историю музыкальных произведений. Умение импровизировать – неотъемлемая часть мастерства концертмейстера: особенно это важно в работе с вокалистами, ведь голос это очень капризный инструмент, может менять свою тональность в зависимости от обстоятельств, например, если певец слегка простыл. Иногда вокалист может попросить концертмейстера изменить тональность прямо перед концертом. Это очень сложная задача, но мастер своего дела никогда не скажет “нет”, он постарается сделать так, чтобы солист на сцене чувствовал себя комфортно и исполнил свою партию блестяще. Всем этим премудростям мы учим наших студентов, совмещая теорию с практикой. Особое значение придаем воспитанию культуры общения с партнерами по сцене».

Творческие порталы Хемры Шира

Хемра Шир – известный туркменский писатель, поэт, драматург, обладатель премии Хаджи Исмаилова. Его произведения переведены на русский, персидский, турецкий, татарский, афганский, японский, немецкий, эстонский языки. В 1997 году, вышедший в Иране сборник его стихов «Прекрасный мир детей» (в переводе Юсефа Годжуга и с великолепными иллюстрациями Нилофар Мирмохаммади) занял первое место в рейтинге продаж переводной литературы.

Его перу принадлежит ряд пьес, среди которых музыкальные и исторические драмы, сказки для детей. Уверена, не многие знают, что с лёгкой руки этого талантливого писателя отечественная литература пополнилась лучшими произведениями известных авторов. Туркменский читатель впервые познакомился с героями произведений Даниила Хармса, Эдуарда Успенского, Тима Собакина, Язепа Османиса, Андрея Усачева благодаря замечательным переводам Хемры Шира; его стараниями заговорил на туркменском языке «славный парень» Робин Гуд.

Работая в разных литературных жанрах, он стремится идти в ногу со временем, осваивать новые литературные пространства. Он единственный туркменский поэт, кто сочиняет в жанре стихографики. Его стихи уникальные по образности и форме. Например, вы когда-нибудь видели ковер, который хочет продать женщина, глазами ее маленького сынишки? Вот он, пожалуйста, в стихографике поэта – вместо гёлей на нем печенье и шоколадные плитки. В стихотворении в виде леденца «Петушок», с виду веселом сочинении, сфокусирован принципиальный взгляд автора на детство как период в жизни каждого человека – ребячьи радости не должны забываться, это и есть то самое настоящее счастье, которое с возрастом не должно вытесняется погоней за призрачными материальными благами. Согласитесь, многие вырастая, как-то забывают о том, что были детьми. Они глядят на детские интересы и увлечения свысока, и в погоне за суетным счастьем живут во имя будущего, при этом, не замечая настоящего и не помня прошлого. Мир для них давно потерял краски, он стал черно-белым, таким же вязким, как заученные штампы, слетающие с их губ. «Полюбите в себе ребенка, узнайте, наконец, что же хотел тот малыш, которого вы давно позабыли», – как бы говорит со страниц своих книг поэт, ведь сам он относится к тому типу людей, кто ни на минуту не расстается с детскими идеалами добра и справедливости. Он бережно хранит память о своем детстве, наполненном ежедневными маленькими открытиями. Всё он помнит – как падал дождь в ладоши, тепло маминых рукавичек и своего первого снеговика во дворе. Радость творчества для него не просто метафора.

Родился он 1 сентября 1950 года в селе Бешир Ходжамбазского этрапа, Лебапского велаята. По словам матери, в день, когда он родился, пошел снег, который, правда, быстро растаял. В тот день отец был занят и не смог попасть в сельсовет, находившийся в отдаленном селении для оформления рождения сына, поэтому записали его на 2 сентября. Его отец Шир Велиев был школьным учителем истории, отличником Народного образования. Он прошел всю Отечественную войну 1941–1945 года и даже воевал на восточном фронте с японцами. Он был неоднократно награжден медалями и орденами, вернулся домой в чине капитана. По натуре отец был человеком скромным и никогда не кичился своими наградами. Лишь в 1986 году, уже после его смерти, Хемра впервые в жизни смог увидеть награды отца. «От удивления я не мог и слова произнести: ведь я даже не думал, что у отца так много наград», – вспоминает поэт.

С детства Хемра был окружен книгами, чтение было одно из любимейших его занятий, а поскольку он был еще и творческим ребенком, никто не удивился, что он стал сочинять стихи. Первые его сочинения вышли в газете для детей и юношества «Мыдам тайяр» (Всегда готов) и журнале «Пионер», когда Хемра учился в четвертом классе. Так получилось, что опубликованные стихи юного дарования привлекли внимание его земляка Джумы Ильмырадова – поэта и литератора, бывшего на тот момент консультантом в Лебапском велаятском филиале Союза писателей Туркменистана. Джума Ильмырадов посетил школу, где учился Хемра, чтобы познакомиться с одаренным подростком. Этот визит известного поэта благотворно сказался на дальнейшей творческой судьбе Хемры Шира, ведь теперь, начиная с шестого класса, он постоянно приглашается на Республиканский семинар для молодых писателей, который проводился в Ашхабаде ежегодно. Там он познакомился с такими известными писателями и поэтами как Берды Кербабаев, Аман Кекилов, Аллаберды Хаидов, Ягмыр Пиргулыев, Мамед Сейидов, Какали Бердиев.

Когда подошло время выбирать себе подходящую специальность, Хемра, не задумываясь, остановил свой выбор на факультете родного языка и литературы Туркменского государственного университета. Здесь он продолжил шлифовать свой поэтический дар, учась у прекрасных языковедов Джумамурада Амансарыева и Мамедназара Хыдырова, лексиколога Куммана Сарыева, литературоведов Мяти Косаева, Баймухамеда Каррыева, поэта Халила Кулиева.

После окончания университета в 1972 году ушел служить в армию в чине лейтенанта. Служить ему довелось на Камчатке. Жизнь на полуострове настолько его захватила, что сборники своих стихов под названием «Günüň dogýan ýerine syýahat» (Путешествие в край восходящего солнца) и “Wulkanlar ülkesinde” (В стране вулканов) он посвятил уникальной природе Камчатки.

По возвращению из армии он работает газетным репортером, становится членом Союза журналистов, а в 1978 году находит своих читателей его первая книга детских стихов «Jeňňel ýodasy» (Тропинка в лесу). Часто он посещает Всесоюзные слеты и семинары молодых писателей и драматургов, организуемые как в Москве, так и других городах Союза. Там он знакомится с известными поэтами Сергеем Михалковым и Агнией Барто, драматургами и писателями: Эдуардом Шимом, Владимиром Арро, Александром Штейном. На литературных семинарах он попадает в поле зрения видных поэтов, таких как Егор Исаев, Игорь Ляпин, Евгений Елисеев, которые высоко оценили его творчество. В результате, в 1980 году он вступает в Союз писателей. В течение двух лет у него выходят книги детских стихов в издательстве «Магарыф»: «Towşan yzlary» (Заячьи следы) – 1981 год и “Meni mekdebe ýazyň!” (Запишите меня в школу!) – 1982 год. А уже в 1983 году в издательстве «Детская литература» выходит книжка детских стихов Хемры Шира «Бумажные дверцы», на этот раз в прекрасном переводе на русский язык Аллы Ахундовой. Тираж составил 150 000 экземпляров, и автор получил всесоюзную известность. В дальнейшем его стихи были переведены на многие языки союзных республик, их печатали в периодике: в популярнейших детских журналах «Колобок» и «Малыш», в таких именитых литературных журнальных изданиях как «Нева» и «Юность», они вошли в различные сборники и антологии туркменской и мировой поэзии для детей.