Полная версия:

Очерки истории корейского кино (1903–2006)

К сожалению, массовые народные выступления против японской оккупации 1919 г. были очень редкими в истории Кореи, вплоть до 1945–1946 гг. До сих пор историки задаются вопросом о значении народных выступлений против японских колонизаторов. Если судить по фильмам раннего периода истории корейского кино, именно непосредственное участие в Первомартовских событиях, а затем в подпольном национально-освободительном движении помогло многим корейским актерам и кинорежиссерам реализоваться в кино и создать запоминающиеся фильмы, в скрытой форме выражавшие протест против политики японских колонизаторов.

По всей вероятности, бурная юность корейских кинематографистов не была секретом для их коллег, что придавало их деятельности особый, идеологический и культурный смысл. Творчество всех первых корейских кинематографистов – существенный вклад в национально-освободительное движение в Корее. Недаром японские колониальные власти всерьез опасались пропагандистской мощи кинематографа.

Просвещение и корейская литература Нового времени

В декабре 1921 г. в Сеуле было образовано Общество изучения корейского языка (Чосон ёнгухве). С 1927 г. оно стало издавать журнал с весьма революционным по тем временам названием «Хангыль», т. е. «Корейский язык», где название страны «Корея» передавалось словом «Хан», соотносившимся с временами независимой Корейской империи. Японская администрация запретила издание журнала.

Просвещение и бурное развитие корейской литературы совпало с внедрением в обществе нового СМИ – ежедневной газеты. В первое время газета «Корейский ежедневный вестник» / «Чосон ильбо» (Chosun Ilbo) занимала нейтральную позицию по отношению к японскому колониальному режиму в Корее, но уже с августа 1920 г. появились первые статьи умеренно критического содержания. Газета «Тона ильбо» оказалась радикальнее, с первых дней ее авторы защищали интересы корейского народа и пропагандировали демократические принципы.

В октябре 1933 г. с помощью газеты «Чосон ильбо» Обществу изучения корейского языка удалось опубликовать «Универсальные правила правописания корейского языка», до сих пор принятые к употреблению в Южной Корее.

После Первомартовских событий в начале 1920 г. японская колониальная администрация «отменила некоторые ограничения на публикацию»[81] и разрешила издание корейских газет и журналов. В основном, издателями новых корейских газет были японские предприниматели. Чтобы привлечь читателей, они размещали в корейских газетах литературные произведения вместе с рекламой разнообразных товаров. Так корейские писатели получили возможность публиковать свои рассказы и повести. Многие литературные произведения молодых писателей Нового времени, опубликованные в корейских газетах, стали классикой корейской литературы.

Благодаря корейской литературе самыми популярными газетами быстро стали «Корейский ежедневный вестник» /«Чосон ильбо», первый номер газеты был выпущен в марте 1920 г., и «Восточноазиатский ежедневный вестник» / «Тона ильбо» (Dong-a Ilbo), первый номер этой газеты вышел в апреле 1920 г. В обеих газетах использовалась смешанная графика – китайские иероглифы и корейский алфавит. Корейские газеты публиковали серии романов, в которых сюжетами становились современные проблемы, описанные в «реалистической прозе… Романы по-прежнему носили преимущественно назидательный характер»[82].

В начале 1920-х годов в Сеул из Токио переехала редакция специального литературного журнала «Творчество» («Чханчжо»). В 1922 г. был основан литературный журнал романтического направления «Белый прилив» («Пэкчо»)[83]. В обоих печатался замечательный поэт Ким Соволь (Kim Sowol \ Kim Sowŏl, 1902–1934) – любимый поэт Кореи, прославившийся своими лирическими стихотворениями о родине. Его значение в корейской литературе сравнивают с А.С.Пушкиным в русской литературе. Поэт Ким Соволь защищал суверенность корейского языка.

Одним из основоположников корейской литературы Нового и Новейшего времени, начавшего свою профессиональную карьеру именно с 1919 года, был писатель и публицист Ли Гвансу \ Ли Квансу (Yi Gwang-su \ Lee Kwang-soo, 1892–1950).

По одной версии, Ли Гвансу учился на философском факультете в одном из лучших японских университетов «Васэда» (Waseda). По другой версии, Ли Гвансу осиротел в 11 лет. Его родители умерли во время эпидемии холеры. Благодаря помощи благотворителей, Ли Гвансу учился в Японии. Закончив среднюю школу Тайсей (Taisey Middle School), он посещалл Академию Мэйдзи (Meiji University)[84].

В 1917 г. на страницах ежедневной газеты «Мэил синмун» (Maeil sinmun) он начал печатать один из первых корейских романов – «Бесчувственность» \ «Бездушие» (The Heartless). После участия в Первомартовских событий 1919 г., Ли Гвансу скрывался от преследования японской полиции в Шанхае (Китай), где работал редактором газеты «Тоннип синмун» («Независимая газета», Don-nip sinmun) – печатном органе Временного корейского правительства[85].

С 1926 г. Ли Гвансу работал главным редактором «Тона ильбо» и с 1933 г., и по совместительству, заместителем директора издательства «Чосон ильбо» (Chosun Ilbo), где опубликовал свой роман «Земля» \ «Почва» (The Soil). В 1933 г. он основал «Ассоциацию корейских литераторов» и стал ее первым председателем.

«Это было время литературного бума, и писатели играли ту роль, которая в более поздние времена перешла к спортсменам и эстрадным артистам – роль кумиров, объектов обожания. Ли Кван-су писал романы, работал в газетах, где за колонку ему платили 100 вон, что в те времена составляло эквивалент 4–5 среднемесячных зарплат»[86]. Большую часть своих произведений Ли Гвансу опубликовал на родном языке в Корее.

В эру «культурного правления» образованные и патриотически настроенные корейцы читали «Многострадальную историю Кореи» («Хангук тхонса»; 1915 г.) и «Кровавую историю движения за независимость в Корее» («Хангук тоннип» ундон-чжи хёльса», 1920 г.) корейского ученого-историка Кима Ынсика (Kim Eunsik, 1859–1926), изданные в Китае.

Благодаря ученому и писателю Син Чхэхо (Sin Chaeho \ Shin Chae-ho, 1880–1936) и владельцу газеты «Чосон ильбо» – Син Согу (Sin Sogu, 1894–1953) корейцы изучали историю своей страны. На страницах газеты постоянно публиковались рассказы на исторические темы – о когурёском полководце Ыльчи Мундоке (Eulji Mundeok \ Ulchi Mundok, VII в.), отразившем нападения войск китайской династии Суй (Sui War, 581–618), или о корейских женщинах, не покорившихся монгольским завоевателям Кореи, или о знаменитом флотоводце Ли Сунсине (Yi Sunsin, 1545–1598), который всегда одерживал победы на море в сражениях с японскими агрессорами.

Героями рассказов Син Чхэхо были исторические персонажи, чья воля и героизм помогли отстоять независимость Кореи в прошлом. Син Чхэхо – автор философских трудов о призвании человека и его исторической миссии. Он признавал право на вооруженную оборону, право «пролить кровь, чтобы защитить собственное достоинство, независимость родины»[87]. Японская колониальная администрация приговорила его к десяти годам лишения свободы[88]. Замечательный ученый и писатель Син Чхэхо умер в 1936 г. в тюрьме Люйшунь (Lüshun) в Китае.

Чтение газет позволило корейцам познакомиться с новой национальной литературой и с мировым литературным наследием. Почти все корейские переводы иностранной литературы были вольными пересказами японских переводов. Вот один из вариантов японского перевода названия романа Л.Н.Толстого «Война и мир» (1863–1869, 1873) – «Плач цветов и скорбящие ивы, последний прах кровавых битв в Северной Европе». И подобных примеров произвольного перевода только названия иностранного литературного произведения в японской переводческой литературе можно привести великое множество[89].

Благодаря японцам, увлеченным русской литературой XIX в., корейская публика узнала о Л.Н. Толстом («тандокуяку» – «единоличный перевод всех сочинений одного писателя» Хара Хисаитиро «всего» Толстого, сорок семь томов), Ф.М. Достоевском («тандокуяку» Енэкава Масао «всего» Достоевского в двадцати томах) и А.П. Чехове («тандокуяку» Накамура Хакуе «всего» Чехова в восемнадцати томах)[90].

Постепенно на страницах популярных корейских газет стали появляться и оригинальные литературные произведения молодых корейских писателей, выходившие без указания имен авторов и даже без заглавий. Корейцы полагали, что художественная проза на родном языке обладает неограниченными возможностями, недоступными историческим и философским сочинениям, они подчеркивали ее способность апеллировать к человеческим чувствам. Все без исключения приверженцы «новой прозы» в Корее придавали «особое значение воспитательной роли письменного слова»[91].

В 1920-1930-х годах в газетах и журналах начали публиковаться корейские писатели Нового времени: Ли Гвансу («Бесчувственность», 1917), Ким Донин (Kim Dong-in, 1900–1951; «Батат», 1925), Хён Чингон (Hyun Jin-geon,1900–1941; «Счастливый день», 1924), На Дохян (Na Do-hyang, 1902-1926-1927; «Глухой Самрён», 1925), Чу Ёсоп (Chu Yo-Sup, 1902–1972; «Постоялец и моя мама», 1931), Ли Гиён (Ri Ki-yong \ Lee Gi-yeong, 1895–1984; «Родина», 1933). Герои большинства произведений корейских писателей Нового времени – простые горожане, крестьяне, рабочие, с их повседневными заботами и борьбой за выживание в условиях японского колониального господства.

Первыми корейскими драматургами, авторами пьес «новой драмы» (синпха \ shinp'a – аналог японской симпа \ shimpa) были литераторы, придерживавшиеся новых, прогрессивных идей, которыми они увлеклись во время учебы в Японии. Первые пьесы синпха были посвящены военно-политической истории Кореи. Позднее авторы расширили тематическое и жанровое разнообразие: детективные истории, оперы и трагедии о прекрасных, но несчастных наложницах (кисэн \ gisaeng), ставшие драматургической основой мелодрам.

Новая корейская литература оказала серьезное влияние на творчество кинематографистов. Особенно это заметно по фильмам, выпущенным в Корее в 1920-х годах. Писатели оценили огромные воспитательно-пропагандистские возможности кинематографа и его эмоциональное влияние на настроения публики, и активно сотрудничали с первыми корейскими кинематографистами.

Образование в Корее

Совершенно иначе складывались отношения к кинематографу японских и корейских зрителей, особенно подростков. После весны 1919 года корейцы вынуждены были смириться с тем, что около ста тысяч японцев (почти треть японского населения в Корее в 1919 г.) составляли бюрократический аппарат колониальной администрации. В стране была запрещена всякая общественная деятельность и создание политических, спортивных и даже литературных (за исключением религиозных) организаций.

Многочисленные религиозные школы, открытые протестантскими миссионерами внесли серьезный вклад в сохранение и развитие национального языка и самосознания корейцев. Деятельность религиозных организаций сыграла немаловажную в сохранении и развития национального самосознания корейцев. Среди многочисленных национальных религий, появившихся в годы японской оккупации, большинство проповедовали идеи исключительности Кореи, ее отличия от окружающих стран и права на самоопределение. Большой популярностью среди «новых» корейских религий пользовалась Чхондогё (Cheondogyo) – «учение Небесного пути» (Heavenly Way), основателем которой был паназиат Сон Бёнхи (Son Byong-hi, 1861–1922)[92].

Помимо интенсивного процесса образования «новых» корейских религий, отражавшего развитие национального самосознания корейцев, наиболее популярным оставалось христианство. Протестантские (американские) и католические миссионеры пользовались интенсивной финансовой поддержкой многочисленных христианских организаций за рубежом. К концу 1930-х гг. в Корее насчитывалось около 500 тыс. корейцев-христиан. Посещение христианских церквей, помимо удовлетворения религиозных потребностей, давало корейцам доступ к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию. Христианские религиозные собрания нередко служили легальным местом проведения национально-патриотических собраний[93]. В миссионерских школах изучали корейский язык (хангыль), историю страны и иностранные языки, зарубежную литературу, историю западных стран и философию. Наиболее способных учеников отправляли на учебу в США. Не только японское, но и американское образование стало доступным для корейской молодежи из бедных семей. Так, благодаря прогрессивно настроенным религиозным организациям за достаточно короткий срок корейцы освоили демократические и христианские ценности, не утратив национальной самобытности.

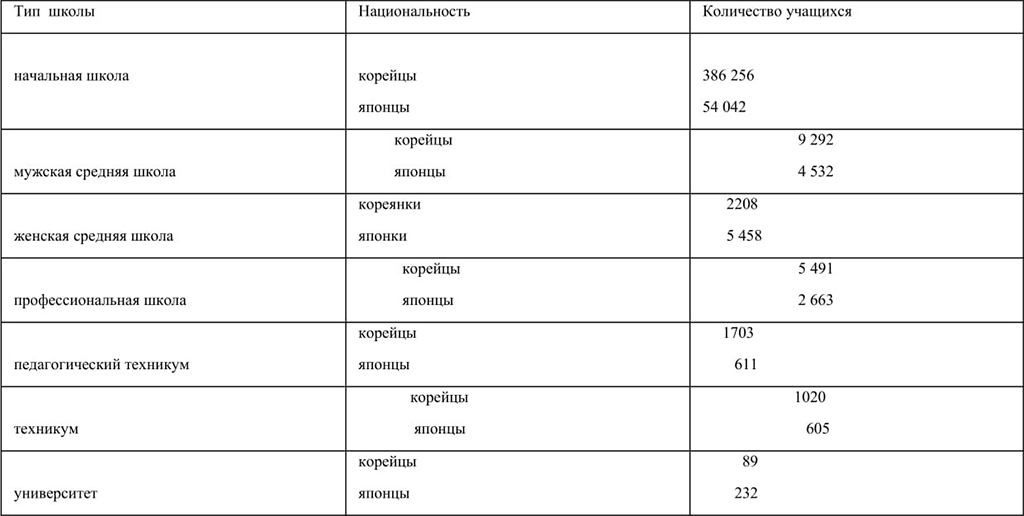

В феврале 1922 г. японская администрация издала приказ об образовании в Корее. Но провозглашенные равные права корейцев и японцев на образование, на самом деле, подразумевали всеобщее переобучение корейских детей японскому языку в школах по подготовке профессиональных рабочих, которых остро не хватало в аграрной стране. Сравнительно небольшое число государственных школ, открытых японцами, по их собственному признанию, преследовали цель «не столько давать знание корейским детям, сколько воспитывать в них любовь и уважение к японской нации». Это «уважение» и вдалбливали учащимся японские учителя, являвшиеся на уроки «в форме, с саблей на боку»[94].

Число учащихся в Корее во время «культурного правления» [95]

В основном, новый приказ был рассчитан на развитие системы школьного образования для детей японских колонизаторов. Но и в метрополии японские учителя не отличались особой мягкостью и человечностью. Как пишет Тадао Сато, который пошел в школу в 1937 году, «нельзя сказать, что воспоминания о моих учителях приятны. Одна учительница задала мне головомойку за то, что я прогуливал репетиции хорового пения националистической песни, исполняющейся 11 февраля, в День основания империи. Я помню также учительницу, которая была ответственной за нашу подготовку к вступительным экзаменам в среднюю школу. Она заставляла нас заучивать и декламировать серьезным голосом что-то об «августейших достоинствах Его Величества Императора»[96]. По всей вероятности, школьные учителя – мужчины и женщины в Корее и Японии придерживались военных методов воспитания подрастающего поколения – будущих солдат японской империи.

Система жестких наказаний была широко распространена в Японии и Корее не только в школах. С 1913–1918 годы «294 тысячи корейцев (каждый 56-й) подверглись сечению бамбуковыми палками»[97]. Статистики телесных наказаний школьников, прежде всего, учащихся старших классов, нет. Но известно, что во всех школах Кореи практиковались физические наказания, но систематического избиения учеников и полной безнаказанности учителей за проявление жестокости не существовало. Беспрекословного подчинения и дисциплины учителя добивались с помощью палок и всевозможных изнурительных заданий. И в современных южнокорейских школах долго практиковались телесные наказания, но многие родители, в отличие от старших поколений, вступались за своих детей. Вполне возможно, после целой серии фильмов о жестокости учителей в современной школе в южнокорейском обществе пересмотрели методы обучения, унаследованные со времен японской оккупации.

В 1924 г. был основан Столичный Имперский университет (после освобождения Кореи – Сеульский университет) с двумя факультетами – юридическим и медицинским, но подавляющее большинство студентов составляли японцы. Получить высшее образование могли только дети из обеспеченных семей. Большая часть корейцев отправлялась в университеты Японии и США. «Корейские студенты, обучавшиеся в Токио, «были радикально настроены. Они стремились постичь секрет западных знаний и причины успеха Японии в овладении Кореей. Студенты говорили только о свободе, независимости, христианстве… Большинство корейских студентов в Токио были горячими проводниками корейского национализма»[98]. В 1931 г. в Японии было 3 639 корейских студентов, а в США – 493. Большинство выпускников зарубежных университетов после освобождения Кореи вернулись и остались на Юге полуострова[99].

Освоение кинематографических профессий

Корейские кинематографисты, многие из которых непосредственно принимали участие в Первомартовском движении, активно общались со своими единомышленниками и соратниками – литераторами и театральными деятелями, получившими образование в Японии и США. Не всегда взаимоотношения представителей творческих профессий с японской оккупационной администрацией складывались благополучно. Известно, что вплоть до 1930-х годов молодые литераторы и патриоты покидали Корею из-за политических преследований. Часть из них отправлялась в Китай, другая – в Советский Союз.

Очевидно, основными причинами медленного развития корейской кинематографии были финансовые трудности. В период становления кино корейская творческая интеллигенция нуждалась в помощи и полностью зависела от японцев, распоряжавшихся всеми финансовыми и техническими ресурсами. В числе первых кинематографистов в Корее были японцы: предприниматель, занимавшийся прокатом японских фильмов в Корее, Гошу Хаягава (Goshu Hayakawa \ Koshũ Hayakawa) и кинооператор Сойо Хирогава (Sōyō Hirokawa), работник японской студии «Тэнкацу» (Tenkatsu), снимавший все первые японско-корейские фильмы[100].

Как утверждает Тадао Сато, «мир кино, подобно миру развлечений феодального времени, был близко связан с «якудза» – гангстерами. С самого основания студий якудза были в их руководстве и среди служащих, и тот факт, что представители «низкого класса» работали в кино, до 1930-х годов удерживал многих выпускников университетов от деятельности в этой области. На студиях было много честолюбивых молодых людей, имевших лишь начальное образование, но одержимых желанием учиться»[101]. Те же самые процессы происходили в зарождающейся корейской киноиндустрии.

Несомненно, влияние японского театра и кино в первых корейских фильмах было обусловлено «советами» японских продюсеров-якудза и предпочтениями японских цензоров, чиновников почтового ведомства. Многие японцы искренне симпатизировали корейцам и помогали не только в освоении новых знаний и даже сотрудничали в создании первых «чисто корейских» фильмов. Создание и прокат национальных фильмов, в которых первые корейские режиссеры и актеры с сочувствием, в реалистическом стиле «новой драмы», показывали горестные истории из жизни своих современников, скрыто выражая протест против японской оккупации, были невозможны, если бы не сочувствие аполитичных и более доброжелательных кинопредпринимателей-якудза, которые сами долго находились в положении «неприкасаемых» в своей родной стране.

Ким Досан – первый корейский кинорежиссер

В начальный период корейского кино (1919–1934), который современные южнокорейские искусствоведы определили, как «кинематограф Кореи во времена династии Чосон (Korean cinema in the Joseon era)[102], не было четкого разделения между профессиями – артистами, режиссерами и сценаристами. Часто режиссером становился человек, нашедший деньги на создание фильма, а его друзья с энтузиазмом совмещали разные функции: играли, освещали, монтировали и комментировали фильм для зрителей. Иногда «мужчины исполняли и женские роли»[103].

Как это ни покажется странным, именно жесткие экономические и цензурные условия помогли корейцам создать и развить собственный стиль, киноязык и актерскую манеру игры – вычурное сочетание системы Станиславского и театра Кабуки, порывистой эмоциональности в выражении всей палитры чувств – от ужаса до безразличия. Нет и следа от японской сдержанности, запечатленной в длинных крупных планах героев с непроницаемо набеленными каменными лицами. Корейские актеры всегда в бурном чувственном водовороте, на крупных планах герои и героини всегда смотрят в зал глазами, полными слез и страданий.

В 1919 г. Пак Сынпхиль, владелец театра «Дансонса», финансировал постановку «кинодрамы» (театральная постановка с использованием кинокадров) «Битва за справедливость» / «Справедливая месть» / «Справедливая борьба с врагом» (Fight for Justice, Uilijeog guto \ Uirijeok Gutu)[104] и стал первым корейским кинопродюсером. Для постановки кинодрамы он пригласил режиссера Ким Досана (Kim Do-san, 1891–1921).

О режиссере Ким Досане известно очень мало. По базе данных корейских фильмов можно судить, что Ким работал с Пак Сынпхилем с 1919 года. До постановки знаменитой кинодрамы «Битва за справедливость», он поставил две театральные пьесы «Большое горе детектива» (A Detective’s Great Pain, Hyeongsa-ui gosim, 1919) и «Дружба» (This Friendship, Si-ujeong, 1919). Во всех своих постановках Ким Досан работал вместе со своей театральной труппой «Театр новой драмы» (Kaehwagi Shinp'a Hwalkuk) и ставил спектакли в стиле нового театра «сингык» (singeukjwa).

В кинодраме «Битва за справедливость» были заняты корейские актеры и режиссер, но киносъемка и монтаж были произведены японцами. По версии Ким Хва, кинооператор Сойо Хирогава (Sōyō Hirokawa) – работник японской студии в Корее – был первым профессиональным кинооператором, занимавшимся киносъемками всех первых японско-корейских фильмов[105]. По базе данных корейских фильмов (KMDb), приглашенным кинооператором был Миягава Суносуке (Miyagawa Sounosuke)[106].

Все представления корейских спектаклей или кинодрам обязательно должны были получить официальное разрешение японского генерал-губернатора в Корее. Вероятнее всего, спектакль назывался «Битва за справедливость», вряд ли японские власти разрешили бы постановку с вызывающе революционным названием «Справедливая борьба с врагом» или «Битва за справедливость», сразу же после жестокого подавления Первомартовских событий.

Действие кинодрамы «Справедливая борьба с врагом» разворачивалось на сцене, несколько раз в течение спектакля на сцену опускался белый экран и демонстрировались кинокадры с участием актеров-участников спектакля. В своем новаторском представлении Ким Досан показал возмущенного молодого человека Ильрана (Ilrang), который смог разоблачить коварную мачеху и вернуть себе состояние отца. Действие спектакля было наполнено чувством возмущения против вероломства и несправедливости. Публика восприняла необычный спектакль-кинодраму как выражение скрытого протеста всех корейцев против колонизации своей страны японцами[107].

Во время спектакля на экране показывались длинные планы реки Хан (Hangang) и железнодорожного моста через реку Хан (Hangang Railway Bridge). Этот пейзаж был хорошо знаком всем жителям Сеула и вызывал необычайное оживление зрителей в зале. Впервые публика увидела кинокадры из своей, а не чужой, заморской жизни. Корейцы заворожено смотрели на черно-белое изображение знакомых видов города и с восторгом замечали сходство увиденного со своими впечатлениями. К тому же пьеса о незаслуженно обиженном герое, которому удается восстановить справедливость, вызывала всеобщее восхищение.

В финале герой убегал за кулисы, и через секунду появлялся на экране. Бёнса громко предупреждал публику, что этот человек – главный герой пьесы Ильран, восстановивший справедливость. Актер на экране несколько секунд смотрел прямо в зал, а потом резко поворачивался спиной к зрителям и, в глубине кадра, садился в автомобиль и уезжал вдаль[108].

Так в первой кинодраме корейские актеры под руководством режиссера Ким Досана с успехом демонстрировали новую манеру игры в стиле европейского театра (принцип четвертой стены). А публика в большим интересом воспринимала новаторство на сцене как сочетание нового модного технического изобретения (кинематографа) и старого, хорошо знакомого развлечения (театра).

Премьера первой корейской кинодрамы «Битва за справедливость» / «Справедливая месть» / «Справедливая борьба с врагом» состоялась 27 октября 1919 года.

Этот день считается в Республике Корея Днем рождения национального кино.

Появление цензуры фильмов в Корее

К 1920 году только в Сеуле работало более 10 кинотеатров. Так же, в крупных городах Кореи – в Пусане, Инчхоне и Пхеньяне появились кинотеатры разного уровня. Стихийный прокат кинофильмов был напрямую связан с отсутствием кинопроизводства в Корее и неустановившимися правилами международной торговли фильмами. Японский генерал-губернатор Кореи поручил контроль за кинопрокатом почтовому управлению. Чиновники-почтовики обязаны были просматривать все новые фильмы и выдавать разрешения на прокат фильмов в Корее. Если учесть, что почтовые отделения во всем мире до 1950-х гг. относились к военным ведомствам, то контроль за прокатом фильмов совершенно определенно можно назвать военной и государственной цензурой.

В 1922 году был введен закон о «Развлечении и контроле за развлекательными заведениями» (Entertainment and Entertainment Venue Regulation), позже, в 1926 году, появился закон о «Фильме и порядке цензуры фильмов» (Motion Picture and Film Censorship Regulation)[109]. В Корее цензура была обязана выявлять в фильмах все проявления неповиновения населения японским властям или призывы к борьбе за независимость[110].