Полная версия

Полная версияАвиация России и санкции

Несмотря на обилие НИОКР нерешённой остаётся критическая проблема отечественной авиации вообще и малой авиации в частности – проблема силовых установок. Именно то, что в России отсутствуют авиационные … двигатели и винты к ним отечественного производства, является главной бедой российского авиастроения194. Металлические или композитные элементы отечественная промышленность способна изготавливать на приемлемом для эксплуатации уровне (даже обтянутое покрашенной тканью крылоАн-2, строго говоря – композитная конструкция). Авионика прошлого века в сочетании с современными бытовыми гаджетами также позволяет обеспечить не идеальные, но допустимые эксплуатационные характеристики. Критично лишь отсутствие двигателей (рисунок 2.23).

Рисунок 2.23

Однако эта очевидная проблема не решена, хотя попытки её решить делались и делаются, «но попытки локализовать производство поршневых авиадвигателей в России сталкиваются с необходимостью поставки комплектующих. Никто с мелкой серией связываться не будет, а в производстве авиамоторов выпуск сотен, а то и десятков изделий в год уже хорошая серия, что в сравнении с массовым производством автомобильных двигателей – мизер. Потому проекты локализации удачными так и не стали»195. Из этого следует, что для развития национального рынка поршневых и даже газотурбинных двигателей государству было бы достаточно гарантировать заказ на сотни силовых установок различного типа, обеспечив честную конкуренцию между их изготовителями. Аналогичные проблемы потребуется решить при преодолении других критических препятствий, основным из которых является производство современной авионики и воздушных винтов.

Таким образом, сложившаяся система создания отечественной авиатехники не эффективна. Её главным недостатком является полное отсутствие стимулов и инструментов для развития инновационных авиастроительных проектов. От успеха в создании условий для развития таких проектов зависит существование отрасли. В то же время совокупность ресурсов, управленческих практик, интересов, полномочий и ограничений распорядителей бюджетных средств не позволяет рассчитывать на возможность решения этой задачи чиновниками. Шансы на развитие авиационной промышленности могут дать только нестандартные действия, минимально связанные с действиями государственных органов и, тем более, с государственными финансами.

Глава III

Стратегический тупик

Интегральная оценка ситуации

Истоки кризиса в двух строках: в экономике разрушен старый механизм, но не создан новый; в политике живы старые проходимцы, но уже появились новые шарлатаны.

Л.В. Шебаршин

Системный кризис национальной авиационной системы – это не столько кризис санкций, сколько кризис её стратегической модели, основанной на постприватизационных иллюзиях, суть которых заключена в надежде на возможность долговременного получения сверхприбылей при минимальных интеллектуальных и материальных вложениях.

Стратегические приоритеты развития отечественной авиасистемы были заложены в 90-е годы XX века и остались неизменными до настоящего времени, несмотря на санкции. Тогда 20 совместных групп российских и американских специалистов разработали и обеспечили подписание межправительственного российско-американского соглашения (BASA). Межгосударственный авиационный комитет (далее— МАК) взамен советских «Единых норм лётной годности» принял «Авиационные правила», а также требования к лётной годности (АП-23, АП-25), с незначительными отличиями воспроизводящие американские стандарты. Требования, предъявляемые к двигателям и оборудованию, не прошли «сверку» с западными нормами и не были откорректированы. Вследствие этого условием валидации сертификатов типа, выданных МАК, стало использование двигателей, воздушных винтов, авионики, сертифицированных FAA. Именно на этих условиях прошла сертификация Ил-96Т, Ил-103, Бе-103, М-101Т «Гжель». Полная перестройка стратегических приоритетов национального авиапрома привела к серьёзным долговременным последствиям, связанным с избранием американского и европейского рынков в качестве стратегических рынков сбыта.

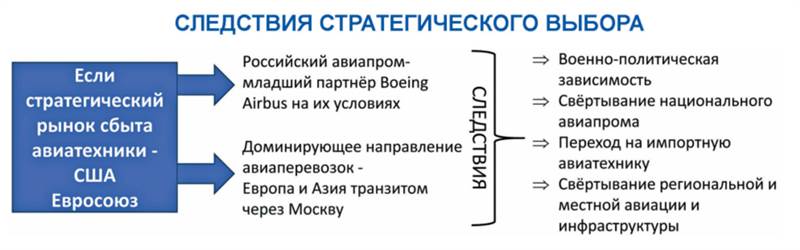

Российские авиапроизводители, ориентируясь на западные рынки, стремились заместить отечественные двигатели и оборудование на иностранные разработки, руководствуясь не только, а иногда и не столько, разницей в ха МС-21) в «летающие платформы» под установку зарубежных двигателей и оборудования196. Единственным реалистичным вариантом для реализации собранной из импортных комплектующих условно российской авиатехники на «домашних» рынках Boeing и Airbus было превращение российского авиапрома младшего партнёра этих концернов, функционирующего исключительно на их условиях (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1

Наряду с выбором стратегических рынков сбыта на логику взаимодействия российских предприятий с мировыми авиапроизводителями также влияло существенное отставание национального гражданского авиастроения от уровня, достигнутого Boeing и Airbus. Так, в 90-е годы мы не могли им предложить ничего, кроме большого количества низкооплачиваемых рядовых конструкторов, которые быстро прогрессировали по мере ознакомления с современными методами проектирования и управления. Аналогичная, но еще более сложная ситуация возникла в производстве, когда ни один из отечественных поставщиков не был готов предоставить гарантии качества и цены поставляемой продукции, сравнимые с иностранными.

Несмотря на очевидно сложные исходные позиции, основные надежды отечественного гражданского авиастроения связывались с гипотезой о возможности эффективной конкуренции с западными производителями на западных рынках путём продвижения продуктов, собранных из импортных комплектующих, на импортном оборудовании, с помощью импортированных технологий и программного обеспечения. Так, ещё в 2008 году ОАК отказалась от сотрудничества с Airbus в разработке A-350 XWB, А-320 NG и A-320, объясняя это стремлением сконцентрировать все инженерные ресурсы на разработке МС-21. Исходя из заявления Президента ОАК А. Фёдорова, «МС-21 будет готов раньше, чем A-320 NG, – в 2015 году. Даже пять лет, которые МС-21 будет продаваться до запуска А-320 NG в 2020 году, большой срок, чтобы занять свою часть рынка»197. Рынок сбыта SSJ-100 на ближайшие 20 лет в 2017 г. оценивался ПАО «ОАК» в количестве около 200 экземпляров на внутренний рынок в 6000 экземпляров – на зарубежный198. Базовая модель функционирования остального авиапрома строилась исходя из гипотезы о возможности длительной эффективной эксплуатации советского научно-технического, кадрового и производственного заделов без их системного воспроизводства.

В 2007 г. планы ОАК по выпуску гражданских самолётов в 2008–2012гг. включали производство 431 самолёта, в том числе: Ил-96 (15 шт.), Ту-204 (84 шт.), SSJ-100/Ту-334 (236 шт.), Ан-148 (96 шт.)199. Принятая в 2008 г. концепция ОАК ставила цель к 2025 г. обеспечить долю российских гражданских самолётов в 12–15% мирового рынка, с ежегодным производством 250–300 машин и рос-том выручки с $4 млрд в 2008 г. до $20–25 млрд в 2018 г.200 МС-21. На практике среднегодовые показатели ОАК в самые удачные годы были 3–4 раза хуже первоначально декларированных201, а в 2020–2021 гг. —в 20–25 раз хуже преимущественно из-за невыполнения взятых на себя обязательств отечественными разработчиками и производителями.

Последовавшая после введения санкций блокировка поставок импортных комплектующих к МС-21, а затем и к SSJ-100 показала, что Boeing и Airbus оказались не готовы выступать в роли «полезных идиотов»202, жертвующих своими сверхприбылями и монопольным положением ради развития российских конкурентов. Напротив, «полезными идиотами» оказались мы, инвестировав гигантские средства в разработку и производство продуктов, контроль за поставкой комплектующих к которым находился в руках прямых конкурентов. Более того, западные концерны научились эффективнее пользоваться российским кадровым и научно-инженерным потенциалом, чем отечественные предприятия и организации, создав в России свои инженерные центры, а также обеспечив комфортные условия для эмиграции российских специалистов. Вследствие перечисленных обстоятельств полная перестройка стратегических приоритетов национального авиапрома дала довольно скромные коммерческие результаты, ограниченные поставкой в США трёх Бе-103203 и продажей в Европу нескольких десятков SSJ-100, впоследствии возвращённых покупателями.

Аналогичные процессы происходили и в отечественной авиатранспортной отрасли, которая, в полном соответствии с избранными в 90-е годы XX века стратегическими приоритетами, сконцентрировала свой бизнес на обслуживании туристических потоков за рубеж и, частично, на отечественные курорты. Авиакомпании стали массово использовать арендованную на Западе технику и импортированные бизнес-процессы. Барак Обама на совместной с российским президентом пресс-конференции поблагодарил Россию за сотрудничество, отметив, что покупка самолётов обеспечит Америке 44 тысячи дополнительных высококвалифицированных рабочих мест204. Российская авиасистема стала полностью зависеть от доступа к зарубежным рынкам и технике, последовательно утрачивая большую часть потенциала внутреннего рынка и национальные воздушные суда. Полномочия, связанные с формированием нормативной базы и осуществлением контроля поддержания лётной годности, от российских авиационных властей де-факто перешли к иностранным офшорам. Параллельно стремительно сокращался парк местной и региональной авиации и ликвидировались соответствующие объекты наземной инфраструктуры.

Общая ситуация, сложившаяся вокруг российской авиационной системы, также стимулировала усиление её зависимости от зарубежных технологий, техники и рынков (рисунок 3.2):

–во-первых, длительные сроки разработки, сертификации и производства материалов, комплектующих и изделий авиационной техники изначально ставили в выигрышное положение экономики, располагающие дешёвыми деньгами. Высокая стоимость кредитных ресурсов в постсоветской России практически исключала возможность реализации масштабных и длительных авиастроительных проектов, финансируемых за счёт внебюджетных источников. Переменчивость стратегических приоритетов государственной политики не позволяла осуществлять и последовательные бюджетные инвестиции;

–во-вторых, смешение задач повышения эффективности с задачами сохранения занятости и структуры производственных активов, усугублённое политическим запросом на немедленную демонстрацию масштабных успехов, вынудило с одной стороны, реанимировать позднесоветские изделия, с другой— налаживать сборку воздушных судов, почти целиком состоящих из импортных комплектующих. Любая другая управленческая стратегия привела бы к необходимости длительных НИОКР, формирования новой системы поставщиков, массовых сокращений персонала и отказа от большей части производственных активов, с негарантированным конечным успехом;

–в-третьих, государственный заказ на авиатехнику строился на основе минимизации НИОКР, максимального урезания прибыльности серийных поставок, что вынуждало предприятия балансировать на грани рентабельности без средств для развития и внедрения инноваций, дополнительно блокируемых сложной, устаревшей и запутанной системой испытаний и сертификации;

–в-четвертых, бессистемное ужесточение требований контролирующих и надзорных структур в сочетании с непрогнозируемым правоприменением, с одной стороны, подавляли инициативу, с другой – выталкивали экономических субъектов за пределы национальной юрисдикции. Этому же способствовало и преследование отдельными бенефициарами бюджетных потоков своих клептократических целей.

Национальная авиасистема двигалась в стратегический тупик. Для получения бюджетного финансирования руководители всех уровней на протяжении десятилетий легко принимали на себя любые обязательства, неизбежный срыв которых объяснялся объективными обстоятельствами. После этого принимались новые, столь же невыполнимые обязательства. Круг замыкался. Эксплуатанты массово переходили на импортную технику, технологии, кадры и стандарты, покидая при возможности и национальную юрисдикцию. Производители также максимально наращивали долю импортного оборудования и комплектующих.

После введения санкций движение в стратегический тупик продолжается, но уже на основе обещаний получения «прорывных результатов» по окончании реализации программ полного импортозамещения.

Ограниченные средства бюджетной системы вместо финансирования прорывных проектов (с учётом полученного опыта сотрудничества с зарубежными фирмами) направляются на бессистемное воспроизводство отдельных комплектующих без гарантии перспектив 100%-го воссоздания агрегатов, систем или компонентов, необходимых для выпуска воздушных судов.

Рисунок 3.2

Сокрушительный провал этой стратегии в досанкционное время, когда среднегодовой выпуск самолётов составлял 11–12 единиц205, принято объяснять непрогнозируемой недобросовестностью партнёров и массой иных объективных обстоятельств. При этом очевидно, что успехи Boeing, Airbus и COMAC никак не связаны с отсутствием взаимного противодействия в завоевании рынков. Напротив, соперничество Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer нередко больше напоминало бои без правил, чем добросовестную конкуренцию.

Вероятность корректировки заложенных в 90-е годы XX века стратегических приоритетов несколько повысилась после того, как к комплексным проблемам отечественной авиасистемы добавился «идеальный шторм», вызванный одновременным усилением антироссийских санкций и последствиями пандемии COVID-19. В 2022 г. «идеальный шторм» вошёл в свою высшую фазу, с введением беспрецедентных санкций против всей российской авиации. Впервые за 20 лет произошло одновременное сокращение ресурсов и авиастроительной, и авиатранспортной отраслей. При всём негативном влиянии описанной ситуации, она привела к формированию системы объективных экономических, социальных и военно-политических условий для отказа от догм, препятствующих углублению межотраслевой кооперации, основанной на системном развитии внутреннего рынка, который с начала реформ рассматривался национальными авиастроительными и авиатранспортными компаниями как низкомаржинальный и неприоритетный сегментмирового рынка, присутствие на котором нужно сохранять только по социальным мотивам и под давлением высшего политического руководства.

Однако усложнение военно-политической и социально-экономической обстановки, в совокупности со сложившимися ценностными и материальными приоритетами бенефициаров существующей схемы движения финансовых потоков, формирует тенденцию к дальнейшему усилению замкнутости авиационной системы страны, параллельно с ростом её энтропии, обусловленной разнонаправленностью управленческих воздействий, несбалансированных на надведомственном уровне. Ситуация усугубляется тем, что на волне санкций лоббисты освоения бюджетных средств под видом ортодоксального импортозамещения активно воспроизводят мифы о возможности дальнейшего паразитирования на советских активах. При успехе этого лоббистского давления крайне ограниченные ресурсы будут осваиваться государственными и квази-государственными операторами, декларирующими готовность в том или ином виде решить безнадёжную задачу восстановления составных частей советского воспроизводственного контура в условиях исчерпания советского кадрового, научно-технического и технологического задела, а также экстремально высокой стоимости денег.

Национальная авиационная система всё глубже входит в стратегический тупик, для выхода из которого необходимо менять практически всё. Но само существованиероссийскойавиасистемывозможнотолькоеслипринципиально не менять ничего. Совокупность управленческих практик, ресурсов, интересов, полномочий и ограничений субъектов управления авиационной системой исключает возможность формирования фундаментальных предпосылок для активизации инвестиционных и инновационных процессов, с созданием условий для структурно-технологической модернизации. Это связано с массой противоречий, которые, вероятно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе не имеют простых решений:

–с одной стороны, отсутствует возможность полномасштабной и взаимовыгодной интеграции российской авиационной системы в мировую, с другой – технологические, демографические и экономические реалии исключают сохранение конкурентоспособности без выстраивания взаимодействия с лидерами мирового рынка и участия в международной кооперации;

–с одной стороны, сложившаяся структура спроса и предложения требует проведения полной реструктуризации авиационной промышленности, с другой – военно-политические, технологические, экономические и социальные ограничения делают радикальную реструктуризацию крайне маловероятной;

–с одной стороны, разнонаправленность управленческих воздействий различных субъектов управления авиационной системой влечёт за собой сочетание недостатков и командных, и рыночных методов при невозможности использования их достоинств, с другой – в существующих политических, экономических и организационных реалиях не просматривается ни одного реалистичного варианта обеспечения одновекторности воздействий субъектов управления ввиду отсутствия комплексных и эффективных инструментов согласования их взаимопротиворечивых локальных интересов;

–с одной стороны, в условиях рыночной экономики необходимо гибко сочетать государственное регулирование и финансирование со стимулированием эффективной самоорганизации субъектов управления, с другой – в силу квалификационных и психологических особенностей значительной части лиц, принимающих решения в сфере авиации, наи-более вероятно доминирование инструментов топорного использования государственного принуждения, а также столь же топорного «заливания проблем» прямым и косвенным бюджетным финансированием;

–с одной стороны, сложившаяся система регулирования ведёт к деградации местных и региональных авиационных перевозок и авиаработ, обострению кадровых проблем и ликвидации стимулов для частных инвестиций, с другой – немедленное и решительное изменение всей системы регулирования чревато резким ростом авиационных происшествий и катастроф, неисполнением обязательств перед пассажирами и массой иных негативных последствий;

–с одной стороны, для обеспечения инновационности остро необходимо стимулирование запуска множества венчурных проектов, в том числе – или даже преимущественно – за счёт частных инвесторов, с другой – регулятивные ограничения, отсутствие выраженного экономического роста, высокая стоимость денег и институциональные риски создают почти непреодолимые препятствия как для частных инвестиций, так и для венчурных проектов.

Сокращение ресурсов резко повысило цену ошибочных решений, которые сложившихся условиях могут привести к необратимой утрате отдельных сегментов национальной авиационной системы, обвальной потере компетенций по разработке и серийному выпуску конкурентоспособной гражданской и военной продукции. В условиях глобализации это создаёт угрозу необратимого дрейфа российского авиастроения на периферию мирового рынка и окончательный его отрыв от национальной и международной авиатранспортной отрасли.

Постсоветская авиационная мифология

Воображаемый мир приносит вполне реальные выгоды, если заставить жить в нем других.

Веслав Брудзиньский

Как вся современная российская авиасистема базируется на фундаменте советской авиасистемы, так и современная российская авиационная мифология в значительной мере уходит корнями в авиационную мифологию СССР. На советском опыте можно проследить, к каким результатам приводили разрастание мифов и отрыв руководителей от реальности и, наоборот, отказ от мифов в пользу объективной оценки обстановки и принятия на этой основе взвешенных управленческих решений.

Начиная с 20–30-х годов XX века авиация играла заметную роль в реализации пропагандистских программ СССР. На её примере демонстрировалось превосходство социализма над капитализмом, рабоче-крестьянской науки над буржуазной и т.п. Политическими и репрессивными методами насаждался тезис о безусловной правоте партии и неоспоримости решений её руководства. Во второй половине 30-х годов XX века вера в лозунги стала настолько сильна, что любой срыв и недостаток в разработке, производстве и эксплуатации летательных аппаратов стал рассматриваться как акт вредительства. Идеологические доминанты и угрозы репрессий затрудняли открытое предметное обсуждение всего спектра потенциальных и текущих потребностей и степени их удовлетворения. Именно тогда в тюрьмах, а потом в «шарашках» оказались специалисты, без которых сегодня невозможно представить авиацию и космонавтику СССР. Укоренилась практика, исключающая конструктивный анализ результатов принятых решений, прояснение причин и природы их ошибочности во избежание повторения.

Осознание наметившегося отставания советской авиатехники в предвоенный период и анализ причин поражений начального периода Великой Отечественной войны привели к формированию условий для объективного анализа преимуществ летательных аппаратов противника/конкурента и формированию системы эффективной «обратной связи» между производителями потребителями. Эта система совершенствовалась на протяжении всего послевоенного периода и обеспечивала создание конкурентоспособной техники и оказание востребованных народным хозяйством авиатранспортных услуг. Лозунги об абсолютной правоте партии не мешали установлению предельно либеральных процедур разработки и производства авиационной техники, с анализом её недостатков не для выявления и наказания виновных, а для совершенствования летательных аппаратов. Риторика о превосходстве социализма никак не препятствовала международному сотрудничеству.

Ключевые научно-производственные заделы авиации СССР сформировались благодаря сотрудничеству с лидерами мирового авиапрома. Фантастические результаты советского авиастроения в 40–70-е годы были бы недостижимы без притока лучших мировых авиационных технологий, станков и оборудования. Прорывные советские летательные аппараты создавались специалистами, которые в условиях жёсткой конкуренции немецкой и советской школ авиастроения обеспечили доминирование советской авиации к середине Второй мировой войны после катастрофических поражений в её начальном периоде. Успехи советского авиастроения послевоенного времени в значительной мере базировались на авиационных технологиях, полученных от союзников и от оккупированной Германии. Даже в ходе «холодной войны» не прекращалось взаимодействие (не всегда легальное) с авиастроителями всего мира.

Вплоть до 70-х годов XX века развитие советской авиационной системы обеспечивалось руководителями, прошедшими сталинский отбор, получившими уникальный опыт организации процесса создания высококонкурентных летательных аппаратов на основе лучших мировых технологий. Они адекватно оценивали ресурсы и возможности авиационной системы страны, полностью осознавали высокий уровень иностранных учёных, конструкторов и технологий, а также условность пропагандистской мифологии. По этой причине идеологические доминанты практически не мешали формированию и функционированию рациональной и эффективной советской авиасистемы. После ухода из жизни сталинских руководителей практически полностью прекратилось совершенствование теории развития национальной авиационной системы. Единственным стратегическим приоритетом министерств и организаций стала борьба за бесконечное наращивание фондов.

В 70–80-е годы пропагандистская мифология стала одним из ключевых инструментов лоббирования интересов авиационной системы, которое было настолько эффективным, что в 1965–1991 гг. СССР произвёл больше боевых самолётов, чем США, Британия и Франция вместе взятые206. В этот период интересы борьбы за выделение ресурсов, а не объективная оценка ситуации вышли на первый план при определении стратегии развития авиасистемы и приоритетизации проектов. Создание огромного парка воздушных судов обеспечивало авиастроительным организациям огромные заказы и влиятельность, оборонному ведомству— возможность не заботиться о боевой эффективности отдельных образцов вооружения, а также о налаживании межродового и межвидового взаимодействия. Доходило до того, что одна модель истребителя, поставленная в ВВС и в ПВО, требовала различной инфраструктуры наземного обслуживания.

В постсоветский период авиационная мифология, как инструмент эффективного лоббирования интересов авиационной системы, приобрела гротескные масштабы. Возможность освоения значительных объёмов бюджетных средств без предъявления внятных результатов, с постоянной возможностью обосновать провалы длительным недофинансированием отрасли или кознями из-за рубежа, привела к появлению большого количества операторов бенефициаров такого освоения. При этом бенефициарами стали не только и не столько лица, легально и нелегально осваивающие финансовые потоки, сколько научные, производственные и эксплуатационные структуры, производящие продукты, реально не востребованные рынком.