Полная версия:

Госпиталь брошенных детей

Стейси Холлс

Госпиталь брошенных детей

Моим родителям, Эйлин и Стюарту

Мне не хватает фонарей, чтобы найти себя.

Эмили Дикинсон

Часть 1

Бесс

Конец ноября 1747 года

Глава 1

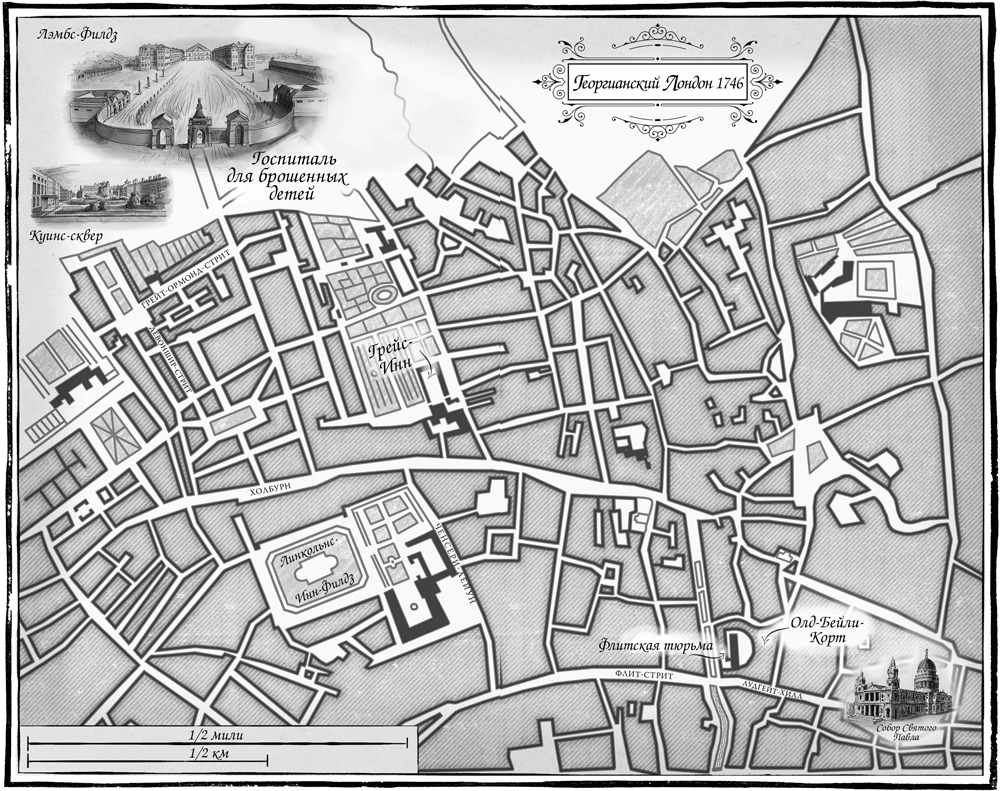

Все младенцы были завернуты, как подарки, готовые к раздаче. Некоторые из них в отличие от матерей были красиво одеты в крошечные вышитые распашонки, выглядывавшие из-под теплых шалей, ибо наступила зима и ночь была пронизывающе холодной. Я завернула Клару в старое одеяло, которое годами ожидало штопки, но теперь уже не дождется. Мы стояли, сбившись вокруг входа, обрамленного колоннами, – около тридцати женщин, подобных мотылькам под факелами, пылавшими в стенных скобах. Наши сердца трепетали, как пергаментные крылья. Я не знала, что госпиталь[1] для брошенных детей может быть похож на дворец с сотней ярко освещенных окон и поворотным кругом для экипажей. Два великолепных длинных здания были расположены по обе стороны внутреннего двора и соединены часовней посередине. У северного конца западного крыла на камни мостовой лился свет из открытой двери. Казалось, ворота остались далеко позади. Некоторые из нас уйдут с пустыми руками, другие снова вынесут своих детей на холод. Именно поэтому мы не могли смотреть друг на друга и стояли, опустив глаза.

Клара ухватилась за мой палец, который аккуратно вошел в ее ладошку, как ключ подходит к замку. Я представила, как она будет тянуться за моим пальцем потом, как ее пальчики сомкнутся в пустоте, и крепче прижала ее к себе. Мой отец, которого мы с братом Недом называли Эйбом, потому что так его называла наша мать, стоял немного позади; его лицо оставалось в тени. Он не держал ребенка. Раньше повитуха – толстая женщина, которая была такой же прижимистой, как и осторожной, – предложила ему подержать Клару, пока я бессильно лежала на кровати, омываемая волнами боли, но он покачал головой, как будто она была прокаженной, предложившей ему персик.

Худой мужчина с костлявыми ногами и в парике проводил нас внутрь через вестибюль, не похожий ни на одно из мест, где я была. Повсюду блестящие поверхности, от ореховых перил до полированного корпуса высоких напольных часов. Единственным звуком был шелест наших юбок и шорох туфель по каменному полу – маленькое женское стадо, разбухшее от молока и несущее своих телят. Это было место для приглушенных, благовоспитанных голосов, а не для криков уличной торговки вроде меня.

Наша маленькая процессия поднялась по лестнице, застеленной алой ковровой дорожкой, и вошла в комнату с высоким потолком. Лишь одна женщина с младенцем могла войти в дверной проем, поэтому мы выстроились в очередь, как знатные дамы на балу. У женщины, стоявшей передо мной, была смуглая кожа, а ее черные волосы мелкими кудрями завивались из-под чепца. Ее малыш был беспокойным и производил больше шума, чем остальные, и она укачивала так же неумело, как и все мы. Я гадала, у скольких женщин были живы их собственные матери, которые могли бы показать им, как нужно укачивать и кормить младенцев. В тот день я, наверное, пятьдесят раз подумала о моей матери – больше, чем за весь прошлый год. Раньше я ощущала ее присутствие в скрипе половиц и в теплой кровати, но теперь все закончилось.

Мы оказались в помещении с зелеными обоями и красивым гипсовым бордюром под потолком. Огонь в камине не горел, но комната была теплой и ярко освещенной, с сияющими лампами и картинами в позолоченных рамах. В центре висела мерцающая люстра. Это была самая прекрасная комната, какую мне доводилось видеть, и там было полно людей. Я предполагала, что мы будем одни, – возможно, с вереницей кормилиц, забирающих детей, которым суждено остаться, но вдоль стен стояло много людей, главным образом женщин, которые обмахивались веерами и с любопытством приглядывались к нам. Он были очень хорошо одеты и явно интересовались нами. Такие женщины могли бы сойти с картин, развешанных на стенах; на их шеях сверкали драгоценные ожерелья, а юбки с кринолинами были яркими, как тюльпаны. Их волосы были высоко заколоты и щедро напудрены. Среди них было несколько мужчин, пузатых джентльменов в сюртуках и туфлях с серебряными пряжками. Они были совсем не похожи на Эйба в его поношенном тускло-коричневом пиджаке, напоминающем мешок для кормежки лошадей. Мужчины казались более суровыми, и многие из них откровенно рассматривали девушку-мулатку, как будто она была выставлена на продажу. В руках, обтянутых лайковыми перчатками, они держали маленькие лорнеты, и я поняла, что для них это нечто вроде светской забавы.

У меня продолжалось кровотечение. Клара родилась сегодня утром перед рассветом, и сейчас боль непрерывно терзала меня. Я и одного дня не пробыла матерью, но знала мою дочь, как саму себя: ее запах, легкое биение ее сердца, которое недавно билось внутри меня. Еще до того как ее извлекли из меня, красную и писклявую, я знала, как она будет выглядеть и какой тяжелой она будет у меня на руках. Я надеялась, что ее заберут у меня, и одновременно надеялась, что этого не случится. Я думала о морщинистом лице Эйба, о его опущенном взгляде и мозолистых руках, придерживавших мне дверь. Он был единственным отцом в этой комнате. Большинство женщин пришли одни, но некоторые привели с собой подруг, сестер или матерей, имевших несчастный вид. Эйб избегал моего взгляда и почти ничего не сказал во время нашей медленной и печальной прогулки из округа Олд-Бейли-Корт, где мы жили, но его присутствие было желанным, как дружеское объятие. Когда он потянулся за пиджаком и сказал, что пора выходить, я едва не расплакалась от облегчения; я не ожидала, что он пойдет со мной.

По комнате пробежал шепоток, когда человек, стоявший перед огромным камином, обратился к собравшимся. Его голос был густым и бархатистым, как дорогой ковер. Я смотрела на люстру, пока он рассказывал об устройстве лотереи: белый шар означал, что ребенок принят, черный шар означал отказ, а красный шар означал, что нужно подождать, пока ребенок не пройдет медицинский осмотр. От размышления об этом у меня закружилась голова.

– Всего есть двадцать белых шаров, десять черных и пять красных, – сказал мужчина.

Я пододвинула Клару ближе к груди. Взгляды светских дам, стоявших вдоль стен, стали назойливее. Наверное, они гадали о том, кому из нас повезет, а кому придется оставить ребенка умирать на улице. Кто из нас не замужем, а кто занимается проституцией.

Сиделка пошла по комнате с холщовым мешком, предлагая доставать шары. Когда дело дошло до меня, мое сердце грохотало в груди, словно кованые сапоги. Встретившись с ее равнодушным взглядом, я переложила Клару на одну руку и запустила руку в мешок. Шары были гладкими и прохладными, как яйца, и я сжала один из них в кулаке, пытаясь ощутить его цвет. Сиделка нетерпеливо встряхнула мешок. Что-то подсказало мне выпустить шар и взять другой; так я и поступила.

– Кто эти люди, которые смотрят на нас? – спросила я.

– Их пригласили сюда, – скучающим тоном ответила она. Я выпустила второй шар, и она снова встряхнула мешок.

– Для чего? – тихо спросила я, ощущая на себе чужие взгляды. Я думала об их сыновьях и дочерях в роскошных особняках Мэйфера и Белгравии, которые спали под теплыми одеялами, чистили зубы, купались в ваннах и пили парное молоко. Может быть, сегодня их родители, тронутые нашей нуждой и убогостью, заглянут в детские комнаты перед отходом ко сну и запечатлеют сентиментальный поцелуй на детской щеке. Одна женщина сверлила меня взглядом, словно желая, чтобы я вытащила шар определенного цвета. Это была крупная женщина с веером в одной руке и маленьким бокалом в другой. Она носила голубое перо в волосах.

– Это благотворители, – коротко пояснила сиделка.

Я поняла, что больше мне не дадут задавать вопросы, и сосредоточилась на выборе шара. Потом я достала его из мешка, и в комнате наступила тишина.

Шар был красный. Значит, мне предстояло ожидание.

Сиделка подошла к следующей женщине, пока остальные со стиснутыми зубами и желваками на щеках следили за ее обходом, встревоженно подсчитывая в уме, сколько осталось шаров и какого они цвета. У ворот нам было сказано, что возраст детей не должен превышать двух месяцев и они должны быть здоровы. Но многие дети выглядели больными или истощенными. Некоторым исполнилось не менее полугода; их так плотно пеленали, чтобы они казались меньше, что они плакали от скованности и неудобства. Клара во всех отношениях была самой маленькой из них. Она не открывала глаз с тех пор, как мы пришли. Если мы скоро расстанемся, она даже не узнает об этом. Сейчас мне больше всего хотелось свернуться вокруг нее в постели, словно кошка, и вернуться через месяц. Я думала о безмолвном стыде Эйба. Наши комнатушки были пропитаны этим стыдом; он въедался в стены, как угольная копоть, и гноил деревянные балки. Я думала о том, что могла бы брать ее с собой в Биллингсгейт[2], где она сидела бы на лотке моего отца, как миниатюрная фигура на носу корабля. Русалочка, найденная в море и выставленная на обозрение у креветочного лотка Абрахама Брайта. Иногда я воображала, как буду носить ее с собой, привязав к груди, оставив руки свободными, чтобы набирать креветок из корытца. Я видела уличных торговок с младенцами, прикрепленными спереди широкими ремнями, но что случалось с этими детьми, когда они вырастали из таких люлек? Когда они становились ползающими и прыгающими существами с пустыми и голодными ртами?

Какая-то женщина, вытащившая черный шар, громко запричитала. На ее лице и на лице ее младенца кривилась одна и та же маска отчаяния.

– Я не могу содержать его! – всхлипывала она. – Пожалуйста, вы должны забрать его!

Пока сиделки успокаивали ее, а все остальные отвернулись, чтобы дать ей сохранить остатки достоинства, я зевнула так широко, что едва не вывихнула челюсть. За последние двое суток, пока продолжались родовые схватки, я не проспала и одного часа. Утром Нед с малышкой сел перед камином, чтобы я могла немного подремать, но мне было так больно, что я не могла заснуть. У меня до сих пор все болело, а завтра мне нужно было выходить на работу. Сегодня вечером я не могла вернуться домой с Кларой на руках: это было невозможно. Но с другой стороны, я не могла бросить ее у порога на поживу крысам. Когда я была девочкой, то видела мертвого младенца у навозной кучи на обочине, и эта картина снилась мне несколько месяцев.

Комната была ярко освещена, а я так устала, что не обратила внимания, когда меня отвели в маленькую боковую комнату и велели подождать. Эйб последовал за мной и плотно закрыл дверь, отрезав нас от звуков рыданий и звона бокалов с хересом. Сама бы я сейчас выпила чашку теплого молока или немного пива; меня неудержимо клонило ко сну.

Откуда-то вдруг появилась кормилица и забрала Клару у меня из рук. Я была не готова к этому: так быстро, так неожиданно! Кормилица объяснила, что у них появилось место для малютки, потому что другая женщина принесла шестимесячного ребенка, который был слишком взрослым. Неужели она решила, что здесь не смогут отличить полугодовалого ребенка от двухмесячного? Я подумала о той женщине с ребенком и задалась праздным вопросом, что теперь с ними будет, но потом выбросила это из головы. Кружевной чепец кормилицы исчез за дверью, и я испытала странное ощущение невесомости, лишившись Клары у себя на руках, как будто легкого перышка было достаточно, чтобы сбить меня с ног.

– Ей еще не исполнилось одного дня, – сказала я в спину кормилице, но та уже ушла. Я услышала, как Эйб заерзал у меня за спиной и заскрипели половицы.

Когда я открыла глаза, то увидела мужчину, сидевшего передо мной и что-то писавшего жирным пером. Я встряхнула головой и прислушалась, потому что он что-то говорил.

– …Сейчас врач смотрит, нет ли у нее каких-нибудь болезней…

– Она родилась сегодня, в четверть пятого утра, – выдавила я.

– …Если у нее найдут признаки нездоровья, то вам будет отказано. Ее осмотрят на венерические заболевания, золотуху, проказу и инфекцию.

Я тупо молчала.

– Вы хотите оставить памятку с пояснительной запиской?[3] – Клерк наконец посмотрел на меня; его темные серьезные глаза составляли комичный контраст с лохматыми бровями.

Ах да: памятка. Я была готова к этому, так как слышала, что детей принимают с памятными предметами, оставленными матерью. Порывшись в кармане, я достала свою памятку и положила ее на полированную крышку стола между нами. Мой брат Нед рассказал мне о госпитале для нежеланных детей, расположенном на окраине города. Он знал девушку, которая оставила там своего ребенка и отрезала квадрат от своего платья, чтобы впоследствии опознать его.

– А если ничего не оставить и потом вернуться? – спросила я. – Вам могут отдать чужого ребенка?

Он улыбнулся и расплывчато ответил, что такое возможно, но сама эта мысль приводила меня в ужас. Я представила комнату, набитую токенами, и мою маленькую памятку, которую швырнут в общую кучу. Мужчина зажал ее между большим и указательным пальцами и осмотрел с хмурым видом.

– Это сердечко из китового уса, – пояснила я. – Вернее, половина сердечка. Другая половина находится у ее отца.

Я сильно покраснела и почувствовала, как запылали кончики ушей, потому что Эйб молча стоял у меня за спиной. Рядом с моим стулом стоял еще один, но отец не стал садиться. До сих пор он ничего не знал о памятке, сердечке размером с крону. У меня была правая часть, гладкая с одной стороны и зазубренная с другой. На ней было написано «Б», а ниже, более неряшливо, буква «К»: Бесс и Клара.

– Как вы ее используете? – спросила я.

– Будет сделана запись, которая позволит вам вернуть ребенка. Он будет числиться в приходной книге за номером 627, с датой приема и описанием памятки.

Он окунул перо в чернила и принялся записывать.

– Вы напишете, что это половинка сердца, да? – спросила я, глядя, как слова возникают из-под его пера, но не понимая их. – А то все может перепутаться.

– Я все запишу правильно, – мягко ответил он.

Я по-прежнему не знала, где находится моя малышка и смогу ли я еще раз увидеть ее перед уходом. По правде говоря, я боялась спрашивать.

– Я заберу ее, когда она подрастет, – заявила я, потому что сказанное вслух становится ближе к правде. Эйб зашаркал ногами у меня за спиной, и половицы снова заскрипели. Мы еще не говорили об этом, но я была уверена. Я пригладила юбку. Промокшая от дождя и заляпанная грязью, после стирки она становилась жемчужно-серой, как раковина устрицы, а остальную часть месяца была грязно-серой, как мостовая.

Кормилица вошла в комнату и кивнула. Ее руки были пусты.

– Девочку готовы принять на попечение, – сообщила она.

– Ее зовут Клара, – сказала я, испытывая огромное облегчение.

Несколько месяцев назад, когда мой живот только начал округляться, я, проходя по одной из аристократических улиц вокруг собора Св. Павла, где дома поднимаются высоко к небу и соперничают за свободное место с типографиями и книжными лавками, увидела женщину в темно-синем платье, мерцавшем, как самоцвет. Ее волосы были золотистыми и блестящими, и она держала за руку пухлого ребенка с такими же золотистыми кудрями. Я смотрела, как девочка дергает мать за руку; она наклонилась, не обращая внимания, что ее юбки метут мостовую, и приложила ухо к губам малышки. На ее лице появилась широкая улыбка. «Какая же ты забавная, Клара!» – сказала она. Потом они прошли мимо меня, а я погладила свой растущий живот и решила, что если родится девочка, то я назову ее Кларой, потому что тогда, пусть даже понарошку, я буду в чем-то похожа на эту женщину.

Мои слова не произвели никакого впечатления.

– В свое время ее окрестят и дадут ей имя, – сказал клерк.

Значит, она будет Кларой для меня и больше ни для кого. Даже для себя. Я выпрямила спину, сжимая и разжимая кулаки.

– Как же я узнаю, кто она такая, если ее имя изменится, когда я приду за ней?

– По прибытии каждому ребенку прикрепляют оловянную табличку с номером, соответствующим его записи в регистрационной книге.

– Да, 627. Я запомнила номер.

Он посмотрел на меня и нахмурил кустистые брови.

– Если ваши обстоятельства изменятся и вы пожелаете забрать вашего ребенка, плата за уход будет вполне приемлемой.

Я сглотнула.

– Что это значит?

– Затраты по уходу за ребенком, понесенные госпиталем.

Я машинально кивнула. У меня не было ни малейшего представления, сколько это может стоить, и я не собиралась спрашивать. Я просто ждала. Перо продолжало поскрипывать по бумаге, и где-то монотонно тикали часы. Чернила были такого же цвета, как и вечернее небо в окне за раскрытыми портьерами. Гусиное перо клонилось в разные стороны и выписывало круги, как будто исполняя какой-то экзотический танец. Я вспомнила о женщине с голубым пером в большой комнате, вспомнила, как она смотрела на меня.

– Люди в той комнате, – пробормотала я. – Кто они такие?

– Жены и знакомые членов нашего попечительского совета. Лотерея служит еще и для сбора средств в фонд госпиталя, – ответил он, не глядя на меня.

– Но почему им нужно смотреть, как отдают детей? – спросила я, уже понимая, что мой голос звучит слишком жалобно. Он вздохнул.

– Женщин очень трогает это зрелище. Чем сильнее они растроганы, тем более щедрые пожертвования делают.

Я смотрела, как он дописывает последние слова и ставит размашистую подпись. Потом он отложил лист, чтобы высохли чернила.

– Что с ней будет после моего ухода?

– Всех новоприбывших отправляют в сельскую местность, где за ними ухаживают кормилицы. Они возвращаются в город, когда им исполняется примерно пять лет, и живут в госпитале, пока не будут готовы к работе.

– Какую работу вы им предлагаете?

– Девочек учат быть горничными, вязать, штопать, прясть… всем домашним навыкам, привлекательным для работодателей. Мальчиков обучают на канатном дворе плести сети, вязать узлы и готовят их к военной службе на флоте.

– Где будут растить Клару? Хотя бы в каком графстве?

– Это зависит от того, где найдется свободное место для нее. Ее могут отправить в Хэкни или подальше, в Беркшир. Но мы не раскрываем, где будут воспитывать наших подопечных.

– Я могу попрощаться с ней?

Клерк сложил лист бумаги над сердечком из китового уса, но не стал запечатывать его.

– Мы стараемся избегать сентиментальности. Всего доброго, мисс… и вам тоже, сэр.

Эйб подошел к столу и помог мне подняться со стула.

Госпиталь для брошенных детей находился на окраине Лондона, где красивые площади и высокие дома сменялись открытыми дорогами и полями, уходившими за горизонт. Оттуда было около двух миль до Олд-Бейли-Корт, где мы жили в тени Флитской тюрьмы, но с таким же успехом это могло быть и двести миль на север, с его фермами, стадами и аккуратными сельскими домиками. Дворы и аллеи, где я выросла, задыхались от угольного дыма, но здесь небо было похоже на бархатный занавес с огоньками звезд, и бледная луна освещала немногочисленные оставшиеся экипажи богатых гостей, наблюдавших за церемонией. Насытившись вечерними развлечениями, они теперь разъезжались по домам.

– Тебе нужно чего-нибудь поесть, Бесси, – сказал Эйб, когда мы медленно шли к воротам. Он впервые заговорил со мной после нашего прихода в госпиталь. Когда я промолчала, он добавил: – У Билла Фарроу могли остаться пирожки с мясом.

Я смотрела, как он идет впереди, отмечая его бессильно поникшие плечи и скованную походку. Волосы, выбивавшиеся из-под его кепки, сменили цвет с ржаво-желтого на серо-стальной. Сейчас он щурился, глядя на пристани, и молодым людям приходилось указывать на лодки из Лейта, привозившие креветок, среди сотен других суденышек, наполнявших реку. Уже тридцать лет мой отец продавал креветок с лотка на лондонском рыбном рынке. Он продавал их корзинами уличным торговцам и перекупщикам, разносчикам и курьерам из рыбных лавок в городе, – рядом с двумя сотнями других продавцов креветок, с пяти утра до трех часов дня, шесть дней в неделю. Каждый день я брала корзину в варочном цеху в конце Устричного ряда и торговала креветками вразнос на улицах. Мы не продавали треску; мы не продавали макрель, селедку, хека, шпроты, сардины. Мы не торговали плотвой, камбалой, корюшкой, угрями, карпами и пескарями. Мы торговали креветками – сотнями, тысячами, десятками тысяч. Было великое множество разных рыб и морепродуктов, которыми приятнее и выгоднее торговать: серебристый лосось, белокорый палтус или розовые крабы. Но наша жизнь была поймана в силки, и мы платили за аренду, чтобы продавать морских рачков с невидящими черными глазами и скрюченными лапками, между которых икринки с тысячами их нерожденных потомков. Мы торговали ими, но не ели их. Слишком часто мне приходилось чуять запах тухлых креветок или отскребать их маленькие паучьи ножки и глазки со шляпы. Больше всего мне хотелось, чтобы отец торговал на Лидденхоллском рынке, а не в Биллингсгейте. Тогда я продавала бы клубнику и благоухала, как летний луг, истекающий соком, а не рассолом, от которого пальцы шли трещинами.

Мы почти достигли высоких ворот, когда где-то рядом послышалось мяуканье. У меня сводило живот от ноющей боли и голода, и я могла думать только о сне и мясных пирогах. Я не могла думать о собственной малышке и гадать, хорошо ли ей сейчас. Если бы я это сделала, то рухнула бы на месте. Кошка снова замяукала.

– Это младенец, – удивленно сказала я и поймала себя на том, что думаю вслух. Но где? Вокруг было темно, и звук исходил откуда-то справа. Там никого не было; я обернулась и увидела двух женщин, покидавших госпиталь следом за нами, а ворота впереди были закрыты и снабжены каменной сторожкой, где внутри горел свет.

Эйб остановился, вглядываясь в темноту рядом со мной.

– Это младенец, – повторила я, когда снова услышала жалобный звук. До того как я выносила Клару и родила ее, я никогда не обращала внимания на детей, плачущих на улице или хнычущих в нашем доме. Но теперь любой подобный звук привлекал внимание, как будто кто-то звал меня по имени. Я сошла с дороги и двинулась вдоль темной стены, ограждавшей территорию госпиталя.

– Что ты делаешь, Бесс?

Через несколько шагов я увидела маленький сверток, оставленный на траве и прижатый к сырой кирпичной кладке, словно для укрытия. Младенца запеленали так же, как я Клару, и я могла видеть только сморщенное темнокожее личико и тонкие завитки черных волос у висков. Я вспомнила мулатку; должно быть, она достала черный шар, поскольку это был ее ребенок. Я подняла младенца на руки и покачала, чтобы он успокоился. Мое молоко еще не подошло, но груди набухли, и я гадала, смогу ли покормить ребенка и следует ли это делать. Я собиралась передать малыша сторожу в каменной будке у ворот, но согласится ли он забрать ребенка?

Эйб с приоткрытым ртом уставился на сверток в моих руках.

– Что мне делать?

– Это не твоя забота, Бесс.

Из-за стены послышался шум: люди кричали и бегали, ржали лошади. Ночью за городом все было темнее и громче, как будто мы оказались в незнакомом месте на краю света. Раньше я никогда не была в сельской местности, не покидала пределов Лондона. Ребенок у меня на руках успокоился, его крошечные черты приобрели выражение хмурой сонливости. Мы с Эйбом подошли к воротам. На дороге за воротами собрались люди, кучер с фонарем пытался успокоить четверку лошадей, упиравшихся, встававших на дыбы и пугавших друг друга. Несколько бледных людей потрясенно смотрели на землю, и я вышла за ворота посмотреть, что там такое. Я увидела грязную юбку и изящные руки шоколадного цвета. Женщина издавала утробные стоны, как раненое животное. Ее пальцы шевелились, и я инстинктивно отвернулась, чтобы скрыть ребенка у себя на руках.

– Она появилась из ниоткуда, – говорил кучер. – Мы только выехали на дорогу, как она выскочила перед нами.

Я повернулась и быстро пошла к сторожке, которая была открыта и пуста внутри. Скорее всего, сторож тоже вышел посмотреть на происшествие. Внутри было тепло; под каминной решеткой догорали угли, на маленьком столе с остатками недоеденного ужина горела свеча. Обнаружив кожаный камзол, висевший на гвоздике у двери, я завернула малыша и оставила его на стуле, надеясь, что сторож поймет, чей это ребенок, и сжалится над ним.

Несколько окон госпиталя еще светились, но остальные были темными. Должно быть, сейчас там спали сотни детей. Знали ли они, что их родители находятся снаружи и думают о них? Надеялись ли они снова увидеть родителей или довольствовались своей форменной одеждой, горячей едой, уроками и инструментами? Можно ли скучать по незнакомому человеку? Моя дочь тоже была там, и ее пальчики напрасно хватали воздух. Мое сердце было обернуто в пергамент. Я знала ее несколько часов и всю свою жизнь. Еще сегодня утром повитуха вручила ее мне, скользкую и окровавленную, но Земля совершила оборот вокруг своей оси, и все уже никогда не будет прежним.