Полная версия:

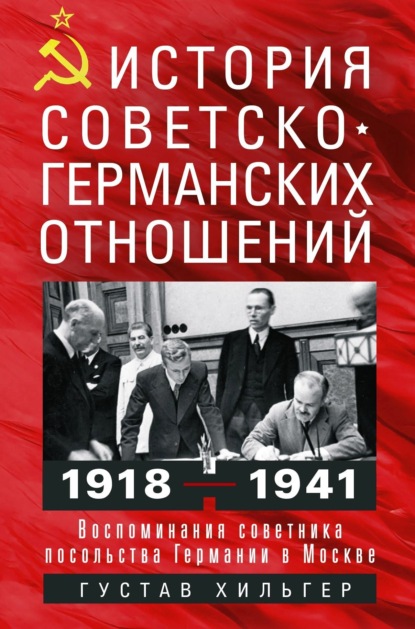

История советско-германских отношений. Воспоминания советника посольства Германии в Москве. 1918—1941 гг.

На следующий день я уехал в Москву. Моими попутчиками были какой-то чиновник из советского дипломатического представительства в Эстонии и русский левый социалист Аксельрод, которого выслали в Германию и который сейчас возвращался в родную страну после многих лет изгнания. Вероятно, при возвращении в большевистскую Россию он испытывал противоречивые чувства, особенно после того, как большевистский пограничный контроль уделил излишнее внимание его багажу, который был набит продуктами капиталистического мира. Советским дипломатом, следовавшим в Москву, был Давтян – человек элегантной внешности, с тонко очерченным лицом и изысканными европейскими манерами (кстати, сын простого армянского крестьянина. – Ред.), полностью отличными от тех, которые продемонстрировал мне вчера его начальник. Было трудно поверить, что этот культурный господин принадлежит учреждению, чье название так тесно связано со всеми ужасами красного террора[15].

В Ямбурге, первой станции на советской стороне границы, охранник почтового вагона объявил, что меня хочет видеть некий господин по имени Сергей Кусевицкий. Я раньше встречал Кусевицкого в Москве, где он стал знаменитым вначале как виолончелист, а потом как дирижер. Его жена происходила из семьи коммерсантов (одной из самых богатых и известных в России); благодаря супруге Кусевицкий был связан с высшими слоями московского общества. На гостеприимной вилле его тестя на берегу Женевского озера в 1912 году мы с женой провели медовый месяц. Как выяснилось, Сергей Кусевицкий и его жена были задержаны на советско-эстонской границе, потому что ЧК в Ямбурге признала недействительными разрешения на выезд, которые они получили в Москве. Ни я, ни Давтян не смогли уговорить власти проявить снисходительность. Волей-неволей Кусевицким пришлось опять возвращаться в Москву, что в то время было чрезвычайно трудным и утомительным путешествием. Там после нескольких попыток я наконец сумел помочь им получить документы, с которыми они навсегда покинули Советскую Россию. Я испытал огромное удовлетворение оттого, что оказался в состоянии помочь им (на первые дни, которые им предстояло прожить в Эстонии) несколькими сотнями эстонских крон, которые у меня оставались.

По пути в Москву я вновь увидел Петроград, но уже впервые после большевистской революции. Этот пышный, величественный город, построенный царем, использовавшим самые жестокие и спорные средства для творения великих дел для своей страны, сейчас представлял собой унылое зрелище. На лицах жителей лежала печать голода, нищеты и отчаяния вне зависимости, были ли они жалкими остатками классов, лишенных собственности, или представителями победоносного пролетариата. У всех была одна мысль: добыть корку хлеба. Продукты, раздававшиеся по карточкам, означали явную голодную смерть. Все магазины были закрыты, не работали никакие общественные средства транспорта, а значительная часть знаменитых когда-то деревянных тротуаров исчезла: народ использовал дерево как топливо для печек.

В Петрограде находилось отделение Московской организации Совета немецких рабочих и солдат. Отделение обосновалось во дворце на реке Мойке, который до революции был собственностью человека, носившего одно из наиболее известных в России дворянских имен. Сам дом и его внутреннее убранство со своей несколько потрепанной роскошью являлись напоминанием о днях, изображенных Львом Толстым для потомков в его бессмертном романе «Война и мир». Выдержанный в определенном стиле танцевальный зал, казалось, символизировал век, в котором очень тонкий слой российского населения пользовался наивысшими продуктами духовной культуры и социальных благ за счет многочисленных крестьянских масс. Сейчас зал был увешан красными знаменами с лозунгами, требующими единства пролетариев всех стран и уничтожения буржуазии. Они выражали непримиримый антагонизм между старым и новым социальными порядками. Вновь я осознал трудность достижения компромисса, которого намеревался достичь во имя жизней человеческих существ, доверенных моему попечению.

Проблема Совета рабочих и солдатПоложение, которое занимал Совет немецких рабочих и солдат в Москве и его губернских отделениях, зависело от поддержки, оказываемой ему советским правительством и коммунистической партией. Когда в 1918 году германские учреждения покинули Москву, Совет забрал себе всю их собственность, состоявшую из зданий, автомашин, продовольственных складов и так далее, а позже ему было разрешено оставить у себя бо́льшую часть этой собственности. С этого времени основная задача Совета состояла в коммунистической пропагандистской обработке германских военнопленных с целью превращения их в авангард мировой революции в Германии. Для этого Совет рабочих и солдат продолжал содержать и использовать дома для военнопленных, созданные нами в 1918 году, и в своей манере посвятил себя духовной и материальной заботе о пленных, которые проходили через эти дома на пути в Германию.

Во время совещаний в Берлине до моего отъезда министерство иностранных дел четко выразило надежду, что я смогу, «конечно», немедленно по приезде в Москву распустить Совет рабочих и солдат. Кроме того, там считали (как само собой разумеющееся), что я позабочусь о том, чтобы прекратить всякую дальнейшую коммунистическую пропаганду среди германских военнопленных. Однако я отказался признать эти инструкции обязательными для себя, поскольку знал, что такие действия немедленно создадут острую конфликтную ситуацию между мной и советскими властями и Советом немецких рабочих и солдат. И с самого начала моя деятельность станет невозможной. Я старался объяснить министерству иностранных дел, что мы не можем себе позволить такое поведение, потому что Совет держит в своих руках все материальные средства, необходимые для попечения за пленными. Кроме того, возражал я, советское правительство политически никак не может отказаться от Совета рабочих и солдат ради Германии. Наконец мне удалось убедить МИД, что после своего приезда в Москву у меня поначалу не будет иного выхода, как соблюдать модус вивенди (временное соглашение. – лат.) с Советом и использовать его аппарат для целей отправки пленных домой. Соглашение было достигнуто, и мне была выдана доверенность Рейхцентральштелле, в которой был такой параграф: «Господину Хильгеру разрешается сотрудничать с германской организацией, все еще находящейся в Москве, которая до сего времени занималась опекой и эвакуацией пленных; он в дальнейшем может использовать свое собственное, исполненное сознания долга разумение в создании пригодных вспомогательных учреждений в других частях России либо в разрешении существующим германским организациям продолжать свою деятельность в качестве таковых вспомогательных учреждений и отдании им конкретных распоряжений».

Этот документ по сей день при мне. Он скрывает зловещее название Совет рабочих и солдат под безобидным обозначением «германская организация, все еще находящаяся в Москве». Но смысл и цель этого соглашения данное иносказание не затронуло, принимая во внимание тот факт, что я был застрахован от опасности возможных злонамеренных атак в будущем; более того, я был в состоянии использовать не только Совет рабочих и солдат в Москве, но и его отделения в губерниях ради тех задач, которые были предусмотрены договором об обмене военнопленными.

Сразу же после моего прибытия в Москву стало очевидно, как был я прав, предсказывая министерству иностранных дел позицию советского правительства в отношении Совета рабочих и солдат. В ночь после приезда я посетил Чичерина, чтобы представиться в своем новом качестве, и вручил ему сопроводительное письмо от министра иностранных дел Германии. Чичерин, вероятно предполагая, что я прежде всего попрошу о роспуске Совета немецких рабочих и солдат, захватил инициативу в свои руки. Выразив свое удовлетворение тем, что Германия решила после почти двухлетнего перерыва возобновить отношения с Советской Россией, он заявил, что эти отношения могут быть плодотворными только в случае, если Германия примет во внимание особенный характер советского режима. Говоря это, он продолжал в свойственной ему вычурной манере речи, что имеет в виду существование некоего Совета немецких рабочих и солдат в Москве. Надо признать, существование такой организации необычно, если учесть одновременное присутствие официального представителя упомянутой страны. Тем не менее, заключил он, он считает себя обязанным заявить, что я создам очень трудную ситуацию, если потребую роспуска этого Совета рабочих и солдат. Действительно, такое требование нанесло бы серьезный вред всей цели моего попечительства над пленными. По политическим причинам об удовлетворении такой просьбы его правительством не может быть и речи; советское правительство откажет в этом даже перед лицом опасности того, что такой отказ может вновь навредить отношениям с Германией.

Чичерин почувствовал заметное облегчение, когда я ответил, что в мои намерения не входит требовать от советского правительства роспуска германской организации в Москве. Напротив, я сказал ему, что уже достиг с нею модус вивенди.

Ситуация, которая встретила меня в Москве, была как раз такой, как я и ожидал. Представители Совета рабочих и солдат ожидали меня на железнодорожном вокзале. Внешне вежливые и корректные по форме, они тем не менее дали мне ясно понять, что у них вовсе нет намерений позволить мне вытеснить их из общей картины, даже если бы они и пожелали полностью сотрудничать со мной. Не было сомнений, что их поведение отвечало приказам, отданным советскими властями; подобные директивы, должно быть, лежали в основе поведения Чичерина.

Во время моего приезда в Москву Совет рабочих и солдат возглавляли четыре человека. Председателем являлся бывший литейщик из Гамбурга. Из четверых лишь он один вступил в коммунистическое движение из внутренних убеждений. Поэтому именно его я решил как можно быстрее удалить из Москвы. К счастью, он был достаточно умен, чтобы понять, что после приезда официального германского представителя в Москву дни Совета рабочих и солдат сочтены (если говорить о долгосрочной перспективе). Чтобы подсластить пилюлю, я назначил его руководителем отделения Агентства по оказанию помощи в Петрограде; он согласился и уехал в этот город. Я полагал, что смогу позволить ему произносить пламенные революционные речи перед германскими пленными, проезжающими через Петроград, учитывая выгоду, которую я получал, избавляясь от его присутствия в Москве.

Другие трое, мелкобуржуазного происхождения, были вовлечены в коммунизм из низменных побуждений и карьерных соображений – мотивов, которые я намеревался использовать. Один из них в Германии был незначительным конторщиком; энергия в работе этого деятеля соответствовала его жажде признания и повышения социального статуса. Я назначил его руководителем отдела эвакуации Агентства по оказанию помощи, так что теперь он занимался той работой, которую делал я сам в 1918 году. Другого человека я отправил в поездку по губерниям. Третий прежде был социал-демократом, занимавшимся профсоюзной работой. Его я назначил руководить экономическим отделом, где он мог дать волю своим организаторским способностям.

Это был странный переходный период, во время которого две организации не только мирно сосуществовали бок о бок, но и делили одни и те же помещения и были практически слиты организационно. Табличка, прибитая над входной дверью нашей конторы, говорила о присутствии здесь официального германского учреждения; но рядом с ней висел красный щит Совета. Двоевластие, характеризовавшее первые месяцы революции, повторилось в миниатюре и здесь. Но двоевластие 1917 года, в котором социалистический Петроградский Совет временно делил власть с буржуазным Временным правительством, закончилось правлением Совета, к настоящему времени полностью большевизированного. Теперь, в 1920 году, все произошло по-другому: буржуазное учреждение, официально представлявшее германское правительство, сумело, по крайней мере, удалить следы коммунистического сотрудничества, особенно после того, как были предприняты дальнейшие шаги по урегулированию и нормализации германо-советских отношений. Однажды ночью мы спокойно и беспрепятственно удалили красный знак Совета рабочих и солдат с двери нашей конторы, что символически свидетельствовало то, что двоевластию в Германском агентстве по оказанию помощи пришел конец. Московская «Роте фане», официальная коммунистическая газета на немецком языке, в феврале 1921 года спокойно сообщила о роспуске Совета рабочих и солдат, причем не без похвалы в адрес «мудрой сдержанности и такта», которые я проявил в решении этой проблемы.

Нансен, Эйдук и РаковскийИз всех советских правительственных учреждений, с которыми мы имели официальные связи в своей работе по оказанию помощи, самым важным являлось Центральное бюро по эвакуации, которому была поручена деятельность по депортации всех германских пленных. Центрэвак, как его именовали кратко, возглавлял коммунист-латыш Александр Владимирович Эйдук, который ранее был крупной фигурой в ЧК и у которого на совести было бесчисленное множество человеческих жизней. (Даже среди чекистов выделялся своим садизмом. Расстрелян в 1938 году. – Ред.) Вынужденность иметь с ним официальные дела – один из наиболее отвратительных аспектов моей жизни в Москве. В самом деле, это похоже на парадокс, что из всех возможных кандидатур именно ему (патологическому садисту и палачу! – Ред.) вменили в обязанность работу по оказанию помощи. Вместе с Эйдуком мне пришлось поехать в Ковно в сентябре 1920 года. Там состоялось совещание по эвакуации германских, австрийских и венгерских военнопленных из России, и оно проходило под председательством знаменитого норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена, которого Лига Наций назначила верховным комиссаром по делам военнопленных в Европе. А Нансен назначил меня своим представителем по всей России.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Лужа крови, образовавшаяся в зале на полу из твердого дерева, превратилась в пятно, которое не удавалось удалить, несмотря на все усилия. Поэтому те, кто находились рядом с местом преступления в 1918 году, могли даже двадцать лет спустя указать точное место, на котором жертва испустила дух. Когда в 1924 году Италия признала советское правительство, этот дом был отдан под ее посольство, которое стало одним из центров общественной жизни московского дипломатического корпуса. И хотя я принимал там участие во многих празднествах в течение семнадцати лет, всегда ощущал это пятно на полу, по которому другие танцевали в блаженном неведении. (Здесь и далее примеч. авт.)

2

В 1929 году Блюмкин беспечно навестил Троцкого, находившегося тогда в изгнании. За это он поплатился своей жизнью после возвращения в Советский Союз. (Блюмкин взялся доставить несколько писем Троцкого его сподвижникам, был арестован (по доносу Радека) и расстрелян «за повторную измену делу пролетарской революции и советской власти и за измену чекистской армии». – Ред.)

3

Мне это рассказал адмирал Пауль фон Хинце, когда он приезжал в Москву в 1922 году. Фон Хинце, в свое время германский военный представитель при дворе царя Николая II, в тот период был заинтересован в должности посла, вакантной после подписания договора в Рапалло.

4

Возможно, он думал, что мое квадратное лицо с высокими скулами, которые часто можно наблюдать в Голландии и Северо-Западной Германии, является типично русским. А может быть, он был озадачен моим забавным диалектом, который выразился в том, что я говорил по-немецки как выходец Рейнской области, но «р» произносил как русский.

5

Это не только течение времени (англ.). (Примеч. ред.)

6

Эти размышления о времени моего заключения в отдаленной части Вологодской губернии дают мне желательную возможность вспомнить исключительную заботу, которую проявляло Генеральное консульство Соединенных Штатов в Петрограде в отношении немцев, интернированных в России. В начальные годы войны Соединенные Штаты обязались защищать германские интересы в России. Если эти строки каким-либо случайным образом попадут на глаза г-ну Филипу Чедберну, я надеюсь, он увидит, что те, кто воспользовался его помощью, все еще вспоминают ее с благодарностью почти через сорок лет.

7

Вспоминая о проблемах, которые нам приходилось преодолевать, не могу не упомянуть моего доброго друга и верного коллегу Карла Геминга, чья энергия, бдительность и бескорыстие больше, чем что-либо еще, помогали нам в преодолении всех препятствий.

8

Дипломатическим представителем, посланным советским правительством в Берлин, был Адольф Иоффе. Выходец из зажиточной еврейской семьи, жившей в Крыму, он отдал большевистской партии все свое наследство. Он был высокообразованным человеком, а его безупречные и тактичные манеры выгодно отличали его от среднего партийца. Будучи личным другом и политическим единомышленником Троцкого, он пал бы жертвой репрессий, если бы не покончил с собой в 1927 году из-за болезни и разочарования в жизни. (Граф Оттокар Чернин, министр иностранных дел Австро-Венгрии, который вел с Иоффе переговоры в Брест-Литовске, так охарактеризовал его взгляды: «Вся его теория основывается на том, что надо ввести во всем мире самоопределение народов на возможно более широкой основе и затем побудить эти освобожденные народы взаимно полюбить друг друга. Что это прежде всего приведет к гражданской войне во всем мире, г-н Иоффе не отрицает, но полагает, что такая война осуществит идеалы человечества – война справедливая и оправдывающаяся своей целью. Я ограничился тем, что указал г-ну Иоффе, что надо было бы раньше на России доказать, что большевизм начинает новую счастливую эпоху, и лишь затем завоевывать мир своими силами…» (Архив Русской революции. М., 1991. Т. 2. С. 136–137). – Ред.)

9

Radek K. Die auswärtige Politik Sowjet-Russlands / Bibliothek der Kommunistischen Internationale. Hamburg, 1921.

10

Советское правительство настойчиво заявляло, что германские власти сами подложили эти брошюры в ящики.

11

Например, главнокомандующий Восточным театром военных действий, а также Верховное командование германской армии имели своих представителей в Москве. Их и ряд других германских учреждений обслуживало подразделение связи германской армии.

12

Позднее переименован в Кингисепп в честь эстонского коммуниста, расстрелянного своими соотечественниками.

13

1 пуд = 16,380 496 кг; 10 000 золотых рублей – 7,74 кг чистого золота (здесь, видимо, 1000 золотых десятирублевых монет чеканки 1897–1914 годов, по 7,74 г золота в каждой. – Ред.).

14

Вскоре после моего разговора с Гуковским деловые круги в Германии, желая возобновить торговые отношения с Россией, создали Исследовательскую ассоциацию по возобновлению торговли с Востоком. Обеспокоенная серьезной опасностью опустошительной эпидемии, эта ассоциация объявила о своей готовности самостоятельно перевозить лекарства и медикаменты в Россию морем и по воздуху.

15

В течение последующих семнадцати лет Давтян занимал ряд высоких и ответственных постов в Советском Союзе. В конце концов он был назначен послом в Варшаве, откуда его отозвали в Москву. Он исчез во время великих репрессий в середине 30-х. (Яков Давтян, один из создателей и руководителей внешней разведки, по совместительству дипломат, был расстрелян 28 июля 1938 года. – Ред.)

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов