Полная версия

Полная версияЗаписки Дмитровчанина

Мы, молодые ребята шестнадцати-восемнадцати лет, в пятидесятых годах, жили совершенно свободно и не задумывались над изнанкой жизни. А вот на стройке мне она стала открываться и этой стороной. Когда из сорока человек, работающих у меня на объектах, примерно тридцать пять бывших «ЗК», начинаешь понимать инструкции прораба, касающиеся дисциплины, пьянки, отношениям в коллективах. Хотя, с другой стороны, как себя поведешь. Если работаешь как «вол», то и отношение к тебе со стороны рабочих соответственное. У меня, например, очень редко было, чтобы рабочие сидели без работы и материалов. А значит, и рабочие могли работать без простоев. И получать по тем временам нормальную зарплату, которая была примерно от рубля семидесяти копеек до двух рублей в день у квалифицированных работников. У подсобных поменьше. Но вернемся на стройку. На площадке «ТП» у меня стоял автомобильный кран с электроприводом и работало звено каменщиков. Постоянно подвозили раствор и кирпич. Работа «кипела». Приятно было видеть, как ряд за рядом растет кирпичная кладка, монтируемая опытными руками каменщиков. Я то убегал на другие объекты, то залезал на леса, с которых вели кладку, для проверки качества. И очень заинтересовал меня автокран, который беззвучно делал «вира»-«майна», подавая раствор в бадьях и кирпич на поддонах на леса второго этажа «ТП». А когда наступило время обеда и все рабочие ушли на обед, то я, быстро перекусив своим «тормозком», залез на кран. Кабина крановщика по тем временам выглядела не менее эффектно, чем сейчас кабина космического корабля. Всякие цветные кнопки, никелированные тумблеры, лампочки приборов, переключатели крановых операций контроллеры – все это меня ошеломило, и захотелось попробовать включить оборудование и поработать самому. Учитывая, что под каждым рычажком, переключателем, лампочкой висели металлические таблички с описанием, для чего они нужны, мне показалось довольно просто управлять краном. И я нажал главную кнопку включения крана. Пульт управления сразу засветился зелеными огоньками в ожидании дальнейших действий.

Уходя на обед, рабочие зацепили стропами поддон с кирпичом, чтобы стропы не болтались на ветру. Вот я и решил поднять краном кирпич на леса, чтобы удивить ребят. Рассмотрев на пульте переключатель «подъем груза», он в это время находился в нейтральном положении, я включил его в положение «вира». Электромоторы слегка загудели, стропы натянулись, и поддон с кирпичом начал подниматься. И довольно быстро, как мне показалось. Тут я решил одновременно с подъемом кирпича повернуть стрелу, чтобы подвести кирпич к лесам, и включил переключатель «стрела лево». У меня груз поднимался на высоту второго этажа и одновременно поворачивался налево, к лесам. И в последние секунды я понял, что делаю что-то не то, но не успел ничего предпринять. Поддон кирпича весом, примерно, в одну тонну врезался в свежевыложенный простенок и завалил его на леса, при этом рассыпавшись на отдельные кирпичи. Поддон с кирпичом так же развалился и стропы заболтались в воздухе. Единственное, что я успел сделать, нажать на кнопку выключения крана. И все встало. Кран стоит, стропы болтаются, позвякивая крюками, по улице ко мне бежит настоящий «прораб», Генка Шаронов. Подбежал, посмотрел, поорал на меня матюгами. Но так как я кран не сломал, только кладку «завалил», которую люди пол дня делали, сказал:

– С мужиками сам договаривайся, – и ушел.

После обеда подошли каменщики и крановщик. Залезли все на леса. А там настоящий кавардак. Кирпичи завалили банки с раствором, по лесам невозможно было пройти, инструменты тоже оказались под завалом. Мужики чесали «репу» и как мне показалось, решились дара речи. Наконец Глеб мне говорит:

– Ну, Федорыч, ты попал, – они меня так по отчеству звали, ну как же, «мастер» у них. А я что? Сам понимаю, что натворил. Я им сказал, чтобы они подумали, как компенсировать их разрушенную работу. Они втроем стали между собой что-то обсуждать, а я в это время подошел к крановщику, его звали Дмитрий, чтобы разобраться, как у меня не получилось работать на кране. Короче, после разговора, стало понятно, что для того чтобы работать, необходимо довольно долго учится. «Набивать» руку и глазомер. И я с ним договорился, что он меня поучит работать на кране под его наблюдением. Каменщики закончили совещаться и позвали меня. Я, честно говоря, уже прикинул, сколько стоит работа по переделке, и у меня вышло примерно пять рублей. Это была моя дневная зарплата. Ну что делать, я же сам все натворил и уже смирился с этой денежной потерей. Глеб, он у них за старшего был, говорит мне:

– Федорыч, мы сегодня работать больше не хотим. День не задался. Нет желания работать, хотим «выпить». – и добавил некоторую многоэтажную нецензурную конструкцию.

– Нет, ребята, с объекта уходить нельзя, – сказал я. – Начальство за уход с работы по голове не погладит.

– А мы и не уйдем, здесь выпьем, а ты нас прикроешь. Мы будто бы порядок наводим, – хитро усмехнувшись, сказал он. – Мы потом все наверстаем, – сказал Николай.

– Где тебе, пацану, денег-то взять? – как бы подбил итог Виктор.

Короче, я согласился. Вот, думаю, где они водку возьмут? Ну и спросил их. Они посмеялись:

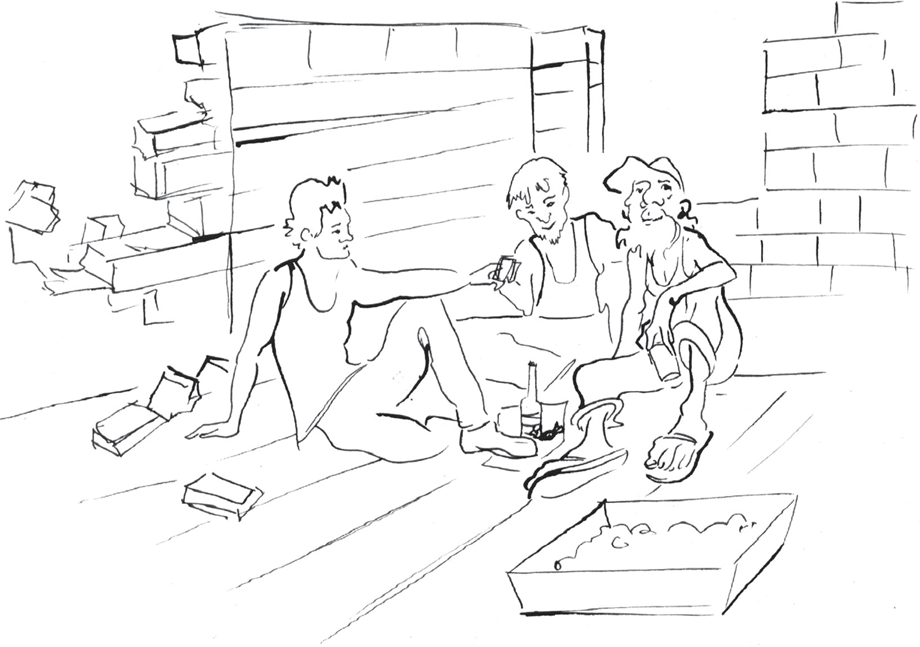

– Пошли с нами на леса, мы тебе покажем, что пьем, – сказал Глеб. Ну мы пошли. Я сел в углу на лесах на какой-то ящик, а мужики откуда-то достали замызганные стаканчики и пол-литровую бутылку странного цвета. Когда я пригляделся, то офигел. Это была бутылка с «политурой». На ней, кстати, было написано слово «Яд» на этикетке.

– Ребята, как вы будете это пить? – спросил, я.

– А ты смотри и запоминай, – засмеялся Виктор. – Вдруг в жизни пригодится. Мне на это нечего было сказать, и я стал смотреть. Ребята втроем сошлись в кружок. Очистили от сургуча головку бутылки. А пробка-то резиновая, да не выступает наружу. Вот думаю, как они будут доставать ее. Все оказалось проще. Виктор взял бутылку, очистил на лесах место от осколков кирпича и мусора и стал стучать донышком бутылки о толстую доску. Пробка и вылезла. Я подошел поближе, посмотрел на бутылку, понюхал ее у горлышка. В общем, ужас, отрава натуральная. «», чтоб вы знали, это средство для полировки деревянных окрашенных поверхностей. Пить такую гадость нельзя. Так я им и сказал. А они мне прочитали целую лекцию и по финансовому вопросу, и по химии. Бутылка водки стоила два шестьдесят. Это больше дневного заработка рабочего, то есть довольно дорогое удовольствие, а бутылка «Политуры» – пятьдесят четыре копейки. Здесь «Политура» явно берет верх. Теперь насчет химии. Виктор, посмеиваясь, достал из-за пазухи кулечек с солью, перелил примерно полбутылки в стакан и в горлышко, в остатки «Политуры», высыпал целую горсть соли. Потом заткнул пробкой бутылку и отдал Николаю. Тот начал ее трясти, как бы взбивая, и через некоторое время, вынув пробку, стал выливать из бутылки отстоявшуюся жидкость. Была она противного серо-зеленого цвета. Мужика разлили ее по трем стаканчикам и хотели уже выпить. Я их остановил. Попросил дать понюхать. Понюхал. Пахло явно алкоголем с каким-то противным химическим запахом.

– Все чисто. Вся грязь и химия осталась в бутылке, – сказал Николай, взял бутылку и вылил оттуда комок слизи, такого противного цвета, что меня чуть не стошнило.

– И вы это будете пить? И без закуски? – спросил, я.

– Конечно, с закуской, – сказал Виктор и достал из кармана две карамельки.

Потом они выпили эту гадость, закусили одной карамелькой на троих. Проделали очередную процедуру с остатками политуры и снова выпили остатки, закусив второй карамелькой. Я был в шоке. Мне казалось, что они сейчас или немного погодя помрут, а мне отвечать придется за них. Да и жалко было их. А они расслабились, развалились на лесах в разных углах подстанции и стали «травить» всякие байки и анекдоты. Видя мои переживания, Глеб начал мне рассказывать и просвещать, как можно напиться «Денатуратом» и не отравиться; средством для укрепления волос «Резолью», каплями пустырника, купленного в аптеке, и многими другими техническими жидкостями, продающимися в «Хозмагах». Рецептуру я здесь описывать не буду, во избежание…, но тогда мне понемногу стали открываться глаза на жизнь в стране, на свою профессию. Наше государство поставило всех своих граждан в такие рамки, что нормальным человеческим языком невозможно описать. Поэтому на стройке в то время основным языком был «матерный». Люди были вынуждены напиваться, уходя от реальной действительности, а так как денег было очень мало, то и пили всякую гадость. Забор починить, кран водопроводный поменять, да любую услугу оказать – цена в «бутылках». И если сейчас все у нас считается на «бабки», то есть деньги, да еще с «зеленым» президентом, то тогда и почти всю мою профессиональную жизнь единым мерилом, к сожалению, была бутылка водки. Долгие десятилетия, включая и «перестройку», это была, можно так сказать, «жидкая» валюта. Весь наш народ сам над собой смеялся, рассказывая тысячи анекдотов про пьянку. Но пили все, от простого колхозника до Генерального секретаря партии, по любому поводу и без повода тоже. Но и спустя больше полстолетия до сих пор помню, как три нормальных русских мужика-строителя – пьют какие-то, извиняюсь, зеленые «сопли», чтобы скрасить свою беспросветную жизнь. И мне до сих пор как-то неуютно и тяжело в душе…

Кстати, подстанцию под моим чутким руководством достроили и запустили. Она до сих пор выполняет свою функцию во дворе ремстройуправления на улице Комсомольская.

Химия и карьера

«Глубокие знания позволяют держаться на поверхности…»

«Учится надо всю жизнь, до последнего дыхания…»

«Сделанное и дурак поймёт…»

ГомерТак уж устроено в жизни, что мы, начиная с детских, можно даже сказать, младенческих лет чему-нибудь учимся. Сначала навыки идут чисто житейские. Учимся ходить, есть, пить, одеваться, обуваться, шнурки, наконец, завязывать. Учимся адаптироваться в разных жизненных условиях и окружающей среде. Учимся правильно вести себя в обществе.

И так примерно до семи лет. Как всем известно, все дети с семи лет идут в школу – учиться. И если до этого момента учеба каждого человека была нужна для всей остальной жизни, то после семи лет каждый человек учится под давлением диктата. Ему, хочет он или не хочет, говорят, что надо учить. Водят в школу, иногда специализированную, заставляют учить разные предметы. Раньше в школе учились семь или десять классов, потом восемь или десять, а сейчас девять или одиннадцать классов. Причем, иногда еще детей возят, заставляют ходить в другие, специальные, школы. Музыкальные, танцевальные, ну и так далее. Родители делают это для того, чтобы их чада были подготовлены к дальнейшей жизни, смогли стать культурными, грамотными людьми. После школы ребят отправляют учиться дальше. Или выпускают в самостоятельную жизнь – работать. Конечно, почти все родители (предки), как их иногда называют дети, хотят, чтобы их дети поступили в институты или хотя бы в техникумы. Так вот, те, которые идут дальше учиться, опять попадают под прессинг знаний, которыми забивают им головы. Вот и я, по опыту учебы в техникуме, да и в институте, знаю, что в зачетке нужно получить больше сотни подписей преподавателей по сданным экзаменам: и там, и там. Студентов учат годы и годы, вкладывают им знания, которые в массе своей им на практике будут не нужны.

Меня удивляет та же математика. Уже в старших классах нас учат логарифмам, дифференциальному и интегральному исчислению, потом это повторяется три года в техникуме, потом три года в институте. На практике это нужно будет только тем ребятам, которые пойдут в науку. А это один из тысяч. Но учат-то всех, и это миллионы. Возьмите тригонометрию, все учат ее в школе, сдают экзамены. Спросите любого взрослого, что такое синус, косинус, тангенс, котангенс, – для чего они нужны? И вам из десятков тысяч человек ответят единицы. А для чего они нужны в работе, не ответит толком никто.

Учат историю, начиная, чуть ли не с первого класса. Парадокс. Сколько существует академиков-историков, столько и учебников. У каждого своя версия истории, не только страны, но и всего мира. Приведу в пример академика Фоменко. Так и по всем другим предметам. Физика, химия, биология, да их не пересчитать. Чтобы стать инженером или врачом, надо учиться пятнадцать лет. И никаких гарантий, что ему пригодится большинство знаний нет. Поэтому когда видишь школьников с портфелями, неподъемными от веса учебников, рюкзаками за спиной, начинает беспокоить какое-то смутное, необъяснимое чувство жалости к ним или еще чего-то такого, что нельзя выразить внятно, словами. Понимание того, что им предстоит в будущем и чем закончатся попытки загрузить громадный объем знаний в их головы, заставляет нас вздыхать и ворчать (про себя, конечно). То же происходит и с получением знаний в техникумах и институтах. Как я уже говорил, к финалу учебы, в зачетке у студента, должно значиться чуть больше ста предметов. И все они с гордостью показывают, своим родным и близким друзьям эти «пройденные» предметы, в своих «зачетках». Почему «пройденные» в кавычках? Да потому, что студенты повзрослее детишек-школьников и понимают – представляют место полученных знаний в будущих их профессиях. Сколько шуток и анекдотов «ходит» среди них про «счастливые» билетики на экзаменах, про шпаргалки, про «слепых» преподавателей, которые на экзаменах не видят, как списывают чуть ли не в открытую…, да и про многое другое.

Единственное, что остается в головах у бывших студентов, спустя некоторое время, это веселая и интересная жизнь, полная приключений, влюбленностей, выпивок в общежитиях, прогулов занятий, да и других радостей. Знания же осыпаются с них, как песок с высохших тел на пляже.

Спросите любого взрослого человека, что он помнит из того, что учил? К сорока годам из математики помнят только таблицу умножения, да иностранные названия-логарифмы, интегралы, дифференциалы. И то последнее многие будут путать с запчастью в автомобиле. Из физики помнят: закон «ОМА», да и то не сам закон, а фразу: Не знаешь закон «ОМА», сиди дома; закон лауреата Нобелевской премии – Эйнштейна, состоящий из трех букв и одной цифры, которой большинство не понимает. Из химии помнят формулу воды – «Н2О», кто-то помнит формулу спирта. Не буду ее писать во избежание… Из истории не помнят ничего; кроме дат Великой Октябрьской революции и Великой Отечественной войны. Причем очень многие не знают, почему Октябрьская революция – праздник-то в ноябре. И так во всем… Так для чего же надо тратить огромные ресурсы, и денежные, и человеческие, если все равно никто, ничего не помнит. Лучше продлить счастливое детство детям, а деньги пустить на другие социальные программы.

В общем, так, как я думал, думают очень многие. Никто толком не знает, чему учить, как учить, сколько учить. Вон у нас несколько министров образования сменились, а толку чуть. Споры ведутся от президента до рабочего. Профессора, учителя и все кому не лень предлагают свои способы обучения. Повторюсь, а толку чуть. Машина образования продолжает так же, как и раньше, катиться вперед…

А вот лично я свои взгляды поменял после одного случая, о котором и хочу рассказать.

Работал я в то время на Дмитровском ДСК, то есть домостроительном комбинате, технологом на стройке. Численность работников ДСК была довольно большая – около двух тысяч рабочих и примерно двести человек – ИТР (инженерно-технических работников). Наш ДСК был самым большим в Московской области, да и в России тоже. Это была громадная машина-конвейер по производству жилых панельных домов. Подчеркну, именно конвейер – работающий непрерывно в три смены. Большинство видели немые фильмы про Чарли Чаплина, когда он работал на конвейере. Как его там затаскивало между всяких шестеренок и транспортерных лент. Так вот несмотря на все разговоры о социальной справедливости в Советском государстве, работники ДСК так же, как и Чарли Чаплин, были затянуты в шестерни этой громадной машины. Так же крутились и бежали вдоль конвейера. Причем, все. От начальника до рабочего. Можно много написать хорошего, и про профсоюз, трудовые бригады, коллективный подряд, распределение путевок и премий. Но суть была одна. Из рабочих выжимали все соки. Хорошо, хоть зарплату платили приличную. Среди инженерно-технических работников, так же затянутых в колеса этой машины и вымотанных донельзя, ко всему прочему искусственно разводили раздор, назовем это конкуренцией, хотя практически вырваться вверх, сделать карьеру было практически невозможно. Все ИТР были условно разделены на три группы: рядовые ИТР-мастера, прорабы, инженеры и так далее, которые получали зарплату 120–150 рублей; главные специалисты – начальники участков, цехов, главный технолог, главный механик, энергетик, конструктор, экономист – получавщие зарплату от 200 до 250 рублей; и, наконец, руководство – начальник, его заместители, главный инженер – зарплату получали от 300 до 350 рублей. То есть градация по заработной плате очень высокая, и желание подняться, сделать карьеру у всех было очень большое – и практически невозможное! Люди продвигались вверх в основном за счет умирающих или выбывающих по болезням, спецов. Причем, ни какие твои способности, знания, общее образование не давали гарантий, что ты поднимешься выше. И какая идет борьба и методы продвижения, каждый может себе представить. Начальству было легче взять человека с других ДСК, а их в области было десять, чем влезать во внутренние дрязги своего коллектива. Я также работал, как и все. Так же мечтал подняться повыше. Уж очень большая по тем временам была разница в зарплате. Человек на 130 рублей жить мог, но бедно. На двести рублей он становился крепким середняком. А на триста – богатым. Но учитывая специфику моей работы – технолог, я не мог, да и не хотел влезать в различные дрязги. Вместо этого я продолжал изучать техническую литературу, повышал свой профессиональный уровень на различных профессиональных семинарах и курсах занимался рационализацией и изобретательством, что позволяло по тем временам, хоть немного подзаработать. При этом, честно скажу, возвращаясь к теме рассказа, знания школы, техникума и института, бывшие у меня за плечами, практически были не нужны. Так вот однажды, когда я как всегда занимался стройкой, чуть не ежедневно выезжая на объекты по всей Московской области, на нашем ДСК решили сменить вид отделки наружных стен. Если до этого серая наружная поверхность стен была покрыта вкраплениями белой плитки – брекчии, то на производстве после небольшой реконструкции запустили отделку крупногабаритной глазурованной плиткой. И тот и другой вид отделки мы можем наблюдать на домах нашего города Дмитрова и других городах и поселках Московской области.

Так вот, панели наружных стен формовали, как у нас тогда говорили, лицом вниз. То есть, укладывали на дно формы будущей панели, в специальные ванночки, плитку глазурью вниз, а потом все заливали цементным раствором и керамзитобетоном. Все это трясли на вибростоле, а потом «пропаривали» по-настоящему – паром. Через двенадцать часов панель была готова. Ее вынимали мощными кранами из формы и ставили на конвейерную линию «доводки», где устанавливали окна, чистили, где надо, плитку. В общем, доводили панель до «ума». И тут возникла одна проблема. Когда форму вместе с будущей панелью трясли на вибростоле, раствор цементный подтекал под плитку. На поднятой панели вся плитка была покрыта пленкой, затвердевшего цементного раствора и очистить ее было проблемно. Понадобилось ставить на эту неблагодарную работу человек сорок, в три смены, чтобы они мастерками и специальными молоточками отбивали эту пленку. Сумасшедшая, дурацкая работа. На каждой панели надо было очистить до 12 метров квадратных плитки, да еще не повредив ее. Таких панелей в смену пятнадцать. Ужас. Тогда на конвейерную ленту по отделке поставили большую щетку, похожую на те, что работают на машинах по уборке улиц. И начали чистить панели этой щеткой. Все было хорошо. И людей сократили на доводке, и норму успевали делать. Только сначала не заметили одного – плитка на панелях после обработки щеткой становилась темно-серой. За несколько дней, пока разбирались, полностью забили склады готовой продукцией – конвейер по выпуску и формовке продолжал работать. Останавливаться – то, нельзя! А монтажники на стройках встали, и панелевозы встали, а затем и встал завод. Все уперлось в серые панели. На стройку их везти нельзя – не соответствует качество. Все ИТР бросились решать вопрос с «отмывкой» панелей. А они ничем не отмываются. И громадный конвейер под названием ДДСК впервые за всю жизнь окончательно встал. Прошло несколько дней. На ДСК руководство Мособлстроя прислало несколько делегаций из разных научно-исследовательских институтов и лабораторий. Наша заводская лаборатория, кстати сказать, очень неплохая, дни и ночи пытались оттереть «сероту». Но ничего поделать не смогли. Представляете ужас всего произошедшего. Тысячи людей встали на простой. Подрядчики, субподрядчики, механизаторы. По всей Московской области остановились предприятия обслуживающие ДСК. Это было «ЧП» на высшем уровне. Я же, в это время, постоянно находился на различных строительных объектах, решал задачи передо мной поставленные, и узнал об остановке ДСК от монтажников, которые и рассказали мне обо всем. Мне стало интересно, что же там случилось. На следующий день, с утра, я приехал на ДСК в свой отдел и увидел своих коллег-технологов заводчан, буквально «убитыми». Завод стоит, начальство звереет и проводит непрерывные совещания и заседания. Мрачная атмосфера окутала все здание заводоуправления. Люди ходили по коридорам, как говорят – ниже травы, тише воды. А тут я, такой добрый и умный, по крайней мере я так считал, пообещал, что сейчас пойду на завод и разберусь во всем. Кстати, я работал с тремя очень замечательными женщинами[1], инженерами-технологами. Они были намного старше меня и постоянно «подтрунивали» подзадоривали, подкалывали и учили меня работать. Они мне и говорят: – Иди, иди, тут ученые не смогли справиться, а ты, хвастунишка, берешься.

Ну я и пошел. Пришел на склад готовой продукции. Стоят панели темно-серого цвета, от какого-то налета. Так-то они должны быть бело-голубые. Посмотрел, потер ваткой. Присмотрелся к серому налету, и понял, что это множество царапин серого цвета – буквально сотни на каждый сантиметр. Получается, что плитка оцарапана металлической щеткой. А я помню, что керамика всегда была крепче стали. Достал из кармана железный ключ от дома и стал водить по плитке. Там где проводил, тоже оставалась серая полоса. Тогда я понял – это не керамика оцарапана, это железо лежит на глазури плитки – то есть, на глазури остаются следы железа. Так, а это уже химия. И снова возвращаясь к теме рассказа, хочу сказать, что химию я толком не помню. Помнил, что есть щелочи, кислоты, соли, ну и примерно все. То, что железо растворяется кислотами, тоже помнил. Но представьте себе рабочих, моющих кислотой стены – на конвейере панели. Тут тебе и техника безопасности, и экология. За «можай» загонят. Хотя идея у меня появилась. Вот ничего из химии не помню, а то, что железо растворяется соляной кислотой «HCL», помню. Чтобы не посвящать никого из заводчан, конкуренция значит, поехал в аптеку, в город. В аптеке спросил, есть ли у них соляная кислота. Есть – говорят, – а тебе зачем. Опыты, – говорю, – буду делать. Мне нужна самая маленькая концентрация.

– Есть такая, – и мне дают пузырек с желудочным соком. То есть соляная кислота такой концентрации, что ее можно пить. Ну думаю, попробую отмыть панель от серого налета. Приехал на завод, сразу пошел на склад. Выбрал самое видное место, это чтобы всем было видно. Взял ватку и, голыми руками, отмыл серый налет на панели. Такой участок, примерно метр на метр. Стоит панель стеновая, темно-серая, а в углу панели пятно сверкающе-белого цвета. Получилось. Пришел в контору, к главному инженеру. Им тогда был Полуботко Евгений Иванович. А у него совещание. Шум, гам. Накурено, хоть топор вешай. Постучал, спросил вежливо разрешение. Начальство, однако. Чего тебе, – говорят. – Заняты. – А я и выдаю: – хочу «рацуху» подать по отмыванию панелей от серого налета. – Они все рты и открыли. Как в финальной части «Ревизора» писателя Н. Гоголя. Ну тут началось. Где? Как? Чем? А я и говорю: Сходите на склад готовой продукции – там и увидите. Сами попробуйте отмыть. – Даю им пузырек, только без этикетки. Я ее специально сорвал, что бы не знали, что за жидкость. Все туда и «ломанулись». А я, пока они бегали, в приемной посидел. Приходят, довольные, улыбаются: – Будет тебе рацпредложение; – говорит главный инженер. А мне только этого и надо. Премию получил, семьсот рублей, за рацпредложение. А спустя некоторое время на одном из совещаний с большим количеством присутствующих, которое проводил главный инженер, заходит Виктор Иванович Морозов – начальник отдела кадров, и говорит: – Главный технолог комбината по семейным обстоятельствам от нас уходит. Кого будем ставить? Все смотрят на главного инженера. «Шишка» очень большая. А тот сначала закурил, он всегда так делал. А потом поворачивается в мою сторону и говорит: – А вот его, – и показал на меня пальцем.