скачать книгу бесплатно

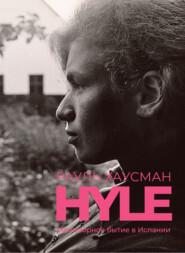

Hyle. Иллюзорное бытие в Испании

Рауль Хаусман

In girum imus nocte et consumimur igni

Роман немецкого художника-дадаиста и писателя Рауля Хаусмана (1886–1971), представляющий собой яркий образец авангардной литературы, сочинялся им в 1949–1958 гг. и был опубликован в 1969 г. во Франкфурте. Текст, основанный во многом на автобиографических событиях, посвящён годам жизни автора на испанском о. Ибица, где он вместе с двумя любимыми женщинами оказался после бегства из нацистской Германии. Книга иллюстрирована уникальными авторскими фотографиями. На русском языке публикуется впервые.

Рауль Хаусман

Hyle. Иллюзорное бытие в Испании

© Heinrich Heine Verlag, 1969

© Книгоиздательство «Гилея», перевод на русский язык, 2023

© Режис Гейро, предисловие, 2023

Небольшое пояснение к «Hyle»

Художник – это проводник тех сил, которые формируют мир.

Р. Хаусман, Ханс Арп, Иван Пуни, Мохой-Надь, «Призыв к элементарному искусству» (1921)

9 марта 1933 года Рауль Хаусман с женой Ядвигой Манкевич и с любовницей Верой Бройдо уезжают из Берлина на Ибицу. На остров они прибывают 27 марта, сделав по дороге остановку в Париже и Барселоне. Хаусман уже год планировал поездку на Ибицу. С начала тридцатых годов испанский остров становится пристанищем для небольшой группы немцев, которым всё труднее даётся жизнь в гнетущей атмосфере их родной страны. Многие знакомые в красках описывают им эти солнечные края, нетронутый уголок природы, где жизнь всё ещё обходится недорого. Хаусман беден, но он всегда с удовольствием ездил из Берлина на море, на отдых, которого не позволил бы себе ни один осторожный, рачительный человек. Долги растут, и вскоре Хаусман понимает, что жить по-прежнему ему больше не удастся. Так что переезд на Ибицу кажется ему неплохим выходом из положения. Однако именно обстановка в Германии в начале 1933 года, когда Гитлера назначают канцлером, оказывается для него и для двух его спутниц решающим аргументом в пользу отъезда из страны, теперь уже окончательно непригодной для жизни. Обе женщины – еврейки, а его самого объявляют «дегенеративным художником». 28 февраля – на следующий день после поджога Рейхстага – нацисты разносят топором мастерскую Георга Гросса, а затем громят и мастерскую Ханса Рихтера: по счастью, оба к тому времени уже были за границей. 5 марта в результате новых выборов Гитлер закрепляется у власти. Эта чрезвычайная ситуация и подталкивает Дадасофа к отъезду. В Германию он больше не вернётся.

Август Зандер. Рауль Хаусман с Ядвигой Манкевич и Верой Бройдо. 1929

Об этой жизни на Ибице и рассказывается в книге. На острове Хаусман и Ядвига проживут до 1936 года, если не считать небольшого перерыва в 1934–1935 годах, когда Вера, расставшись с Хаусманом, уходит от него к англичанину. Они провожают её на континент, задерживаются на некоторое время в Париже, а потом снова возвращаются на Ибицу. В книге Рауль, Вера и Ядвига выведены под именами Гал, Ара и Малышка. Там же изредка попадаются и некоторые другие узнаваемые персонажи. Однако неверно рассматривать “Hyle” как обычный «роман с ключом». “Hyle” невозможно отнести к какому-либо жанру, даже понятие автобиографического романа, которое представляется наиболее адекватным, не подходит для определения этого произведения, и дело здесь, видимо, в том, что все известные литературные категории, пусть даже самые гибкие и универсальные, – это всё-таки литературные категории. Казалось бы, парадокс: перед нами книга, в которой повествование постоянно уводит нас в непредсказуемую сторону, где грамматика будто стирается, где синтаксис больше не гарантирует однозначного толкования фраз, где испанские, французские и русские слова вплетены в немецкий язык, а тот, в свою очередь, приемлет всевозможные жаргонизмы и несметное количество выдуманных слов. По всем признакам эта книга – памятник «авангардистской литературы», роман того же порядка, что и тексты Джойса, «Парижачьи» Ильязда (на мой исключительно субъективный взгляд) или «Бебюкин» и «О романе» Карла Эйнштейна, а при этом само слово «литература» будто не предназначено для описания того, что в общем-то, вне всякого сомнения, обладает всеми свойствами литературного произведения. Вместе с идеей литературы теряется и та внутренняя необходимость текста, который как бы органически связан с жизнью автора, продолжает её на клеточном уровне и о ней же повествует. “Hyle” – это гораздо больше, чем литература, это своего рода сказ о грезящем «я» и о мире как о сбывшейся иллюзии. Не роман, а «иллюзорное бытие», как говорится в подзаголовке. В этом тексте нет притворства, нет ширмы, нет никаких уловок или тайных умыслов.

Прежде всего стоит внести несколько текстологических уточнений. В руках читателя перевод произведения “Hyle. Ein Traumsein in Spanien”, выполненный по единственному прижизненному изданию книги, а именно по изданию, которое вышло во франкфуртском “Heinrich Heine Verlag” в 1969 году. После смерти Рауля Хаусмана в его архивах, хранящихся во Франции в Региональном музее современного искусства Рошешуара, была найдена гораздо более объёмная рукописная версия того же текста. Эта расширенная версия была опубликована в 2006 году стараниями мюнхенского “Belleville Verlag”. На увесистом манускрипте авторской рукой проставлены даты: 1949–1956, которые предваряет заголовок “Hyle II”. Это уточнение позволяет чётко обозначить отличие от другой работы, “Hyle I”, повествующей о жизни Хаусмана в Германии до его вынужденного отъезда. Текст “Hyle I” по большей части писался с 1926 по 1933 год. И основная рукопись, которую Хаусман, уезжая, оставил в Берлине, сегодня хранится в Берлинской галерее. Уже в изгнании Хаусман завершил к 1939 году “Hyle I”, затем примерно до 1949 года переписывал (параллельно переводя на английский язык) некоторые отрывки из более раннего материала, опираясь на ту неполную копию, которую ему удалось забрать с собой. Текст “Hyle I” так до сих пор и не увидел свет.

Разобраться в рукописи “Hyle II” отнюдь не легче. В папке с датировкой 1949–1956 лежат не только страницы, написанные с момента приезда на Ибицу, но и фрагменты, переработанные в 1958 году. Итак, издание 1969 года (единственная публикация, вышедшая с согласия автора) – это самая краткая версия монументального сочинения, над которым Хаусман трудился более тридцати лет. Искусствовед, специалист по дадаистскому наследию и автор книги «Рауль Хаусман, после Дада»[1 - См.: Bargues C. Raoul Hausmann: Apr?s Dada / Prеface M. Dachy. Bruxelles: Editions Mardaga, 2015.] Сесиль Барг, к которой мы обратились за консультацией, также полагает, что, взяв за основу публикацию 1969 года как некую стабильную точку в переменчивом процессе создания “Hyle II”, мы приняли мудрое решение. К тому же оно созвучно рабочему методу самого Хаусмана, ведь тот писал, сперва наращивая объём рукописей, а на конечном этапе отсекал всё лишнее.

Сказанное выше необходимо, чтобы понять всю степень сложности этого произведения, а также чтобы оценить характерные для этой книги особенности повествования. Хаусман смог сократить текст, не только не нарушив общего его порядка, но и придав ему больше яркости и насыщенности, в первую очередь за счёт специфической композиции. “Hyle” представляет собой монтажную склейку, выполненную в традициях дадаистских экспериментов и, в частности, фотомонтажных изображений, над которыми Рауль Хаусман работает начиная с 20-х годов. “Hyle” – это итог диалектической игры, балансирующей между раздробленностью и целостностью, где каждый элемент наделён собственными закономерностями и логикой, но при этом несёт в себе часть некоего высшего смысла, который выкристаллизовывается из всей книги в целом – как эдакое движение, соответствующее колебаниям нашей жизни: ритм в ней задают короткие временны?е промежутки будничных переживаний, чередующиеся внутри длительного периода самого человеческого бытия, внутри времени цивилизации. С этим временем жизнь нашу связывают подземные течения, тайну которых для нас может приоткрыть лишь голос неодушевлённых предметов, незыблемых вещей, взывающих к тем, кто способен их услышать. Таковы и страницы этой книги, где история древнего острова Эйвисса берёт верх над сложными любовными отношениями между Арой и Галом.

* * *

Разумеется, автобиографическая составляющая играет в книге ключевую роль, и роль эта выходит далеко за пределы простого рассказа о жизни на Ибице. Размышления Хаусмана выстраиваются на фундаменте личных эмоциональных переживаний. И в этом смысле то, как Дадасоф трактует мир – даже если наблюдения его зачастую имеют антропологический характер, – постоянно подпитывается его субъективностью. Его чувственность черпает силу в любовном треугольнике, без которого Рауль Хаусман, кажется, никогда не мог раскрыть свой потенциал или хоть сколько-нибудь долго прожить. В отношениях Рауля и Ядвиги бигамия разжигает либидо, и то же самое происходило с первым браком Хаусмана пятнадцатью годами ранее. Эта константа проходила через всю любовную биографию Хаусмана, кем бы ни были его пассии. В 1907-м, в возрасте двадцати одного года Рауль Хаусман познакомился со скрипачкой Эльфридой Шеффер: та была на десять лет его старше, быстро забеременела и уже через год вышла за него замуж. По прошествии семи лет, в 1915 году, в самом начале дадаистской авантюры, этот дуэт превратился в трио, когда к ним присоединилась двадцатишестилетняя Ханна Хёх. Ещё через семь лет, в 1922 году, пришло время расставания: Рауль встретил дочь берлинского банкира Ядвигу, которой на тот момент едва исполнилось 19 лет. Он разорвал отношения с Ханной и развёлся с Эльфридой, а годом позже Ядвига стала его официальной женой. В этом статусе она и прожила с ним до самой его смерти, сопровождая его во всех странствиях по Европе. С двадцатилетней Верой Бройдо он познакомился в 1927 году. А ещё позже история повторилась, когда Ядвига с Раулем переехали во Францию и встретили там Марту Прево – совсем ещё юную девушку 1923 года рождения, – которая, начиная с 1939 года, стала жить с ними.

Такой образ жизни не обходится без последствий. Отрекаясь от лицемерных буржуазных представлений о сексуальности, превращённой в товар и регламентированной в рамках брака, размножения, супружеской неверности и проституции, свободная любовь требует от человека взыскательности к самому себе. Эта взыскательность, лежащая в основе свободы как таковой, не приемлет ни грамма собственничества по отношению к другому, заставляя нас обуздывать ревность, которая как раз и прорастает из собственнического инстинкта. В тех строчках “Hyle”, где Хаусман описывает ссоры Ары и Гала, особенно отчётливо видна необходимость подобной требовательности к себе, которую диктует свобода. История расставания двух персонажей, за которыми стоят реальные Вера и Рауль, показывает, как тяжело полностью разорвать связь, играя по общепринятым правилам. Гал понимает, что его влечение, достигая пика, даёт ему свободу, но в то же время и сковывает его. Он с горечью осознаёт, что страсть Ары, которую он вроде бы раз и навсегда завоевал, лишь отдаляет её, в то время как его собственное желание всё сильнее его к ней привязывает. Однако моральные обязательства свободной любви – договорённость о том, что никто никому не принадлежит, – нарушать нельзя. Свобода (и в том числе свобода нравов) возможна лишь при безукоснительной моральной самодисциплине в сочетании с анархистской категоричностью, отвергающей собственность и власть. В этом смысле история любви Гала, Ары и Малышки, разыгравшаяся на Ибице, преобразует “Hyle” в анархистскую книгу.

Ара – будто ось, вокруг которой вращается жизнь Гала и Малышки. В этом любовном треугольнике – по крайней мере, с точки зрения автора “Hyle” – именно Ара оказывается ключевой фигурой. По сути, о ней-то Хаусман без конца и говорит в первой половине книги – даже тогда, когда описывает дикую природу острова, домики, примостившиеся на каменистых склонах, хвойный запах сосен, прогретых на солнце. Вера Бройдо была личностью незаурядной и, кажется, на всех, кто её знал, производила сильнейшее впечатление. Она родилась в Санкт-Петербурге в 1907 году в еврейской семье революционеров-меньшевиков. Уже в детстве она поняла, что такое политическая ссылка, когда её мать отправили в Сибирь, своими глазами видела подпольную деятельность и политические распри. Её отец, Марк Исаевич Бройдо (1877–1937), член Петроградского совета, не принял октябрьский государственный переворот и в 1919 году покинул СССР, перебравшись сначала в Литву, а потом, в 1920 году, в Австрию. В 1920 году мать Веры, Ева Львовна, урождённая Гордон (1876–1941), которая тоже с 1895 года была членом социал-демократической партии, решила присоединиться к мужу, уехав из советской России через Польшу и забрав с собой дочь. После вынужденных странствий обе они поселились в Берлине, где Ева Львовна работала редактором меньшевистского журнала «Социалистический вестник». В 1927 году, оставив дочь в немецкой столице, Ева Львовна возвратилась в СССР с намерением развернуть там революционную агитацию и стала сотрудничать с подпольными меньшевистскими группировками, пытавшимися подорвать режим (её арестовали в Баку, затем переводили из тюрьмы в тюрьму, а в 1941-м расстреляли в ходе эвакуации Орловской тюрьмы). И вот в том же 1927 году Вера – эта юная натура, окружённая ореолом революционной романтики, эта красавица с сильным характером, закалённым в исторических бурях, – познакомилась с Раулем Хаусманом и Ядвигой Манкевич.

В жизнь Рауля Хаусмана и Ядвиги Манкевич Вера Бройдо ворвалась сверкающей искрой. Она отдалялась, сомневалась, возвращалась, а потом ушла навсегда – эти-то мучения Хаусман и описывает в “Hyle”, пытаясь хоть как-то смягчить их, при том, что Вера становится для него идеальным воплощением той жизненной энергии, которая объединяет мир, природу и первоначальные творческие стремления всего человеческого рода – стремления, бесконечно далёкие от современных интеллектуальных философствований. Последние вызывают у Хаусмана лишь презрение, он видит в них пустословие – оторванное от жизни, навешивающее ярлыки, разобщающее, иссушающее, тогда как единственный возможный взгляд – взгляд Дадасофа – доводит до крайности экзистенциальный опыт и позволяет обозначить целостность этого мира. Танец, в котором Хаусман достиг совершенства, – это древнейшее действие, оно протягивает нить между человеком и миром во всех его проявлениях. Вере же, оказавшейся одновременно и объектом наблюдения, и наблюдателем в тех антропологических изысканиях, которыми она занимается на Ибице, также присущ этот целостный взгляд. Кто первый – Вера или Рауль – обратил внимание на архитектурные достоинства тамошних традиционных домов, этих шедевров островного зодчества, для которых не требовалось ни теорий, ни архитекторов? Подобная анархитектура, красноречивое выражение творческого гения простого человека – гения целостного, без каких-либо специализаций и разделений – становится образцом для современной интеллектуальной архитектуры. Пластическое совершенство белых кубических домов, их тёмные ниши, прохладные помещения, внутренние дворики и решётки завораживают Хаусмана, и он фотографирует их с таким же упоением, с каким ещё несколько лет назад фотографировал обнажённые тела своих подруг и в особенности тело Веры на пляжах Балтики: пристально изучая каждый изгиб силуэта, каждый волнистый локон, каждый сантиметр кожи.

Август Зандер. Рауль Хаусман танцор. 1929

Во всей книге и особенно во второй период жизни на Ибице, после отъезда Веры, антропологические наблюдения затмевают автобиографический самоанализ. Античная, мифологическая история Ибицы разрывает сегодняшний мир, смешивая в его призрачном образе грёзы и явь. Прошлое, находящее выражение в материальных следах или же в безмолвной тоске по Малышке, представляется более осязаемым и желанным, чем тревожный натиск современности, проедающей, точно моль, прорехи в полотне, которое веками ткалось, соединяя человека, животных и их среду обитания. Перед глазами так и встаёт фигура Рауля: с фотоаппаратом наперевес он взбирается по холмам древней Эйвиссы, восторженно созерцая целостность мира – то незапамятное, гармоничное единство, причаститься которого – ещё со времён Сегалена и Гогена – свободолюбивый человек мог, кажется, лишь через острова. Фотография эта игра мимолётного и недвижимого – вот средство, позволяющее восстановить тождество мира, его предметов и действующих лиц, обнаружить ту самую целостность в их онтологической сопричастности, не скованной никакой иерархией. И прежде всего это касается чёрно-белой фотографии – единственной разновидности, доступной Хаусману в тридцатые годы: избавляясь от лишних деталей, которые выхватывает наше зрение в цветных пятнах колеблющихся частиц, она даёт нам увидеть общую сопринадлежность всех существ, их первоначальное hyle.

В древнегреческой философии слово ??? (гиле) означает первичное вещество, из которого состоит всё сущее. У Аристотеля и Плотина концепция «гиле» позволяет отойти от монизма досократиков, и в то же время она противопоставляется платоновскому дуализму. Аристотелевский гилеморфизм – это метафизическая теория, согласно которой всё сущее, будь то живые организмы или неодушевлённые предметы, состоит из материи и формы – двух элементов, образовывающих субстанцию. Форма сообщает предмету его основные качества, саму его сущность. По мысли Аристотеля, душа – это форма естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Наделяя тело содержанием, душа его формирует – так и в такой мере, в какой она наделяет его содержанием. Душа – вот принцип, позволяющий реализовать жизнь, которой тело обладает в возможности. Аристотель вводит новый дуализм, пусть и отличный от дуализма Платона в том, что дух, разум (nous) может существовать обособленно от вещества, hyle, отдельно от души и тела. Плотин же во второй части «Эннеад», в четвёртом трактате под названием «О двух видах материи», пытается преодолеть этот дуализм, однако исчерпывает все аргументы в попытке понять, существует ли – в противовес материи чувственно воспринимаемых тел – материя умопостигаемого мира, и если да, то каковы её свойства. В конце концов Плотин заходит в тупик и отказывается от этой линии рассуждений. Тут-то и вступает в игру Дадасоф Хаусман, беря на вооружение уже не философию, а инструменты для наблюдения и антропологического творчества: фотографию (эту воровку души, обнажающую самобытную материю разума и тел) и то самое «иллюзорное бытие» в книге, где монтажная повествовательная техника служит для выражения целостности. Ведь фотографический или текстовый монтаж – это естественный процесс некоего «всеобъемлющего построения мира», как выразилась впоследствии Вера Бройдо, говоря о философии Хаусмана.

* * *

Мне всегда отовсюду приходилось уезжать, я вечно был беглецом и бездомным.

Р. Хаусман, из интервью Пола де Врее «Встреча с Раулем Хаусманом» (1969)[2 - См.: de Vree P. Rencontre avec Raoul Hausmann [1969] // Ape?ros. No. 6. Vaduz. Printemps 1974. P. 13.]

Неудивительно, что в поисках пристанища Рауль, Ядвига и Вера отправились именно на Ибицу. К 1934 году в Испании сложилась совсем иная обстановка, диаметрально противоположная тому, что происходило в Германии. Испанская республика, далёкая от лютой жестокости нацистской Германии, была совершенно уникальной для Европы лабораторией свободы, где политическая анархия, казалось, вот-вот восторжествует. И потом, Ибица – это остров. Мы уже говорили о том, что для свободолюбивых людей острова обладают особой притягательностью, хотя парадоксальным образом они же, в силу уединённого расположения, могут быть и местами заключения – точь-в-точь как какая-нибудь глухая деревня или дремучий лес. В то же время острова окружают нас подходящими декорациями для создания некоего нового мира, который этому миру уже не принадлежит. Небольшой остров, увенчанный горой, даёт нам счастливую возможность окинуть взглядом весь доступный нам мирок, увидеть его как нечто целое, с облегчением почувствовать себя в укрытии, куда не проникают пошлость и злоба внешнего мира, оставшиеся далеко за морями. Острова с их собственной климатической, природной и культурной спецификой, отрезанные от мира и потому защищённые от ударов современности (а в 1934 году таким островом была и Ибица, ведь пагубные последствия туризма там едва только начинали проявляться), выглядят как своеобразные упорядоченные организмы с гармоничными внутренними взаимосвязями, то есть как определённый образ первобытного “hyle”.

Р. Хаусман. Вера Бройдо и Ядвига Манкевич на морском побережье. 1931

Хаусману по душе острова. В 1926 году Рауль и Ядвига открывают для себя местечко под названием Кампен – белые домики с соломенными крышами на острове Зильт, что в Северном море, у самых берегов Дании. Начиная с этого момента и до 1932 года они живут в разъездах между берлинским районом Шарлоттенбург, Кампеном и ещё одной приморской деревушкой, Йерсхёфт, расположенной хоть и на балтийском побережье, но в такой глуши, что кажется, будто это тоже остров. Зильт, Йерсхёфт и Берлин – вот основной антураж в “Hyle I”, то есть в первой и до сих пор не изданной части текстов “Hyle”. Дух островов располагает к созиданию и самоанализу. Опять же, именно остров – а если точнее, деревушка Хайдебринк, что на острове Узедом на севере Штеттинского залива (ныне Щецинский залив, Польша), в самом солнечном уголке Германии, где Хаусман часто бывал с Ханной Хёх в 1919 году, – подарил ему идею фотомонтажа. На острове, в уединении всё так и распадается на фрагменты, складываясь в коллаж. Мысль о фотомонтаже навеял ему один местный обычай, по которому в семьях, отправивших детей на войну, дома висела литография с изображением гренадёра, а на лицо безымянного солдата наклеивалась фотография любимого сына. Хаусман сумел распознать народный гений, взять его за основу для новых художественных практик (в России аналогичные приёмы можно увидеть, например, в неопримитивизме Ларионова или во всёчестве Ле-Дантю), и эта концепция возникла не на Ибице.

Затворническая островная жизнь и даже, как ни парадоксально, ощущение замкнутости пространства, а значит, и безопасности даёт свободным умам возможность укрыться от жестокости этого мира. В межвоенные годы многие покинули родные земли и превратились в странников, скитающихся по свету. Некоторых из них, особенно немцев, приняла Ибица, и тени их оживают в “Hyle”: здесь и Феликс Нёггерат с сыном Хансом Якобом (последний умер, когда Хаусман был на острове) – оба филологи, собиратели ивисских обычаев и сказок, и Вальтер Шпельбринк, изучавший островной разговорный язык, и некий мутный тип по имени Герман Йозеф Йокиш (в романе – Йост) – путешественник и коллекционер предметов народного творчества. О Йокише ходили разные слухи: поговаривали, будто он был шпионом Третьего рейха. Он и правда почти не скрывал своих нацистских симпатий, а при франкистском режиме и вовсе пользовался покровительством властей. Этот эксцентрик, приехавший на Ибицу охотиться за ящерицами, стал там простым рыбаком, а ещё и скульптором. Йокиш, как и Хаусман, был приверженцем бигамии и даже предлагал последнему обменяться жёнами. Он был, если так можно выразиться, лучшим врагом Хаусмана, его отрицательным двойником, создававшим для него контрастный фон. К тому же Хаусман поселился неподалёку – как и тот, в Сан-Хосе, как и тот, в одном из красивейших традиционных домов. Всё это время между ними сохранялись натянутые отношения, а нередко вспыхивали и ссоры, переходившие в яростные конфликты[3 - См.: Bargues C. Raoul Hausmann: Apr?s Dada. P. 68–70.]. Остальные немцы – агенты Рейха или же просто поклонники Гитлера – вызывали лишь отвращение и чувство неловкости. Едва приехав, Хаусман с горечью заметил маячивший над островом «грозный знак» свастики. Рауль и его спутницы поспешили убраться подальше от мест скопления немецких эмигрантов и отправились в самую глубь острова, где не было ни души. Возможно, им довелось встретиться с философом Вальтером Беньямином, который, уже успев пожить на Ибице в 1932 году, вернулся сюда в 1933-м и на этот раз остановился у Нёггерата. Открыв для себя древнюю островную культуру, Вальтер Беньямин точно так же зачарованно наблюдал за миром Ибицы и сетовал на засилье туристов, из-за которых уже начинала портиться атмосфера на побережье в окрестностях Сан-Антонио. Были тут и другие примечательные персонажи, например, внук Поля Гогена скульптор Поль-Рене Гоген, нашедший в здешних краях свой собственный Таити, или убийца Жана Жореса фанатик Рауль Виллен, который скрывался на острове под чужими именем, однако был разоблачён и 13 сентября 1936 года, в самый разгар боёв с франкистами, погиб от рук представителей анархистской группировки «Культура и действие». В самом конце книги, как раз там, где Хаусман рассказывает о событиях, произошедших 13 сентября, неожиданно появляется персонаж с французской фамилией Лежанти, о котором ранее в романе не говорилось ни слова. Быть может, таким образом Хаусман – завуалированно, в иносказательной форме – намекает на Рауля Виллена? Ведь по своему значению фамилия Лежанти (Legentil) – а “le gentil” переводится с французского как «милый», «добрый» – это антоним фамилии Виллен (Villain), которая в свою очередь представляет собой альтернативное написание прилагательного “vilain” («гадкий», «злой») и полностью совпадает с ним по звучанию. Пусть это всего лишь гипотеза, но она кажется вполне правдоподобной, и тогда можно было бы допустить, что Хаусман всё-таки водил знакомство со своим скандально известным соседом. Однако уловить такой тонкий намёк способны лишь те читатели, которые знают, что именно произошло в тот сентябрьский день 1936 года на Ибице.

Прекрасна и трагична судьба беженцев, странствовавших по миру в поисках свободы и нередко державших путь в Испанию. В числе первых немцев, которых Ибица приняла ещё задолго до этих страшных времён, был Карл Эйнштейн, приехавший туда в 1923 году, когда на родине его пьесу «Дурная весть» заклеймили за богохульство. Хаусман познакомился с ним ещё в Берлине. Не исключено, что именно проза Эйнштейна повлияла на повествовательную манеру автора “Hyle”. Карл Эйнштейн был среди тех свободолюбивых людей, для которых жизнь в Германии под фашистским гнётом, ощутимым уже тогда, не представлялась возможной. Как искусствовед он одним из первых обратил внимание на африканское искусство, как анархист он с 1936 по 1938 год сражался в колонне Дуррути. И он тоже был под огромным впечатлением от увиденного на Ибице. Умер он смертью, удивительно похожей на смерть Вальтера Беньямина. Оба они погибли почти в одно время, с разницей в несколько недель (Эйнштейн – 3 июля 1940 года, а Беньямин – 26 сентября), оба они покончили с собой на испанской границе: Эйнштейн – ещё во Франции, бросившись с моста неподалёку от По, а Беньямин – в испанском приграничном городке Портбоу, где он, страдая от сильной депрессии, принял смертельную дозу морфия. И тот, и другой бежали из отданной нацистам Франции и рефлекторно потянулись к Испании, которая – пусть к тому времени в стране и установился франкистский режим, а революция была подавлена, – по-прежнему, как ни парадоксально, дарила много надежд. Среди тех, кто с невероятной энергией исколесил мир в попытке скрыться от всепоглощающей мерзости, мне нравится видеть и прекрасный, прозрачный как сон, силуэт Леоноры Каррингтон. Ещё совсем юной девушкой она порвала все связи со своей зажиточной буржуазной семьёй и стала спутницей Макса Эрнста. Когда между Францией и Германией развязалась война, Эрнста арестовали – сначала как немца, а затем, уже в период оккупации, как противника нацистского режима. Так и не добившись его освобождения, Леонора Каррингтон – гражданка Великобритании, которой тогда тоже грозила опасность, – решилась на отъезд, и подалась она именно в Испанию. В этих невыносимых обстоятельствах у неё началась жесточайшая депрессия, её объявили сумасшедшей и отправили на принудительное лечение. Однако ей удалось бежать из психиатрической лечебницы Сантандер, добраться до Лиссабона, а уже оттуда, заключив фиктивный брак, она смогла выехать в Америку.

20 июля 1936 года, вскоре после начала войны в Испании военный гарнизон и гражданская гвардия Ибицы примыкают к франкистам. Хаусман попадает под подозрение, едва избегает ареста и чудом спасается. Республиканцы из Женералитета Каталонии направляют отряд под командованием Альберто Байо для захвата Балеарских островов. На Ибицу он высаживается 8 августа. 9 и 10 сентября туда прибывает карательная экспедиция, в которой участвуют 500 членов анархистской группировки «Культура и действие». 12 и 14 сентября остров бомбит итальянская авиация. Пробуждение ото сна, после того самого иллюзорного бытия, особенно жестоко ещё и потому, что до горной ивисской глуши первые звоночки назревавшего конфликта не долетали. По последним страницам “Hyle” стремительно проносятся кадры тех трагических дней. 16 сентября Рауль и Ядвига покидают берега Ибицы на немецком военном корабле «Фальке».

Текст “Hyle” проникнут меланхолией и лёгкой, ностальгической атмосферой, однако то, что Хаусман описывает в книге, – это последние безмятежные, счастливые дни, на исходе которых их ждало куда более мучительное изгнание – такое, будто их преследовала сама История. Уехав из Испании, Рауль и Ядвига поселились в Цюрихе, где Рауль устроил выставку фотографий, снятых на Ибице. Год спустя их выгнали из Швейцарии, и они отправились в Чехословакию – именно оттуда происходила семья Хаусмана, а сам он сохранил чехословацкое гражданство. Но уже осенью 1938 года, после Мюнхенского соглашения, возложившего Чехословакию на алтарь иллюзорного мира, Рауль с Ядвигой уехали из Праги в Париж.

Осенью 1939 года в попытке убежать от войны, которая надвигалась на Францию, они перебрались из Парижа в Пейра-ле-Шато – деревушку в регионе Лимузен, куда стекалось немало беженцев и где уже позже, во время нацистской оккупации, сформировался один из основных центров антифашистского сопротивления. В те же дни в Пейра-ле-Шато жил и будущий сюрреалист Саран Александрян. Этого совсем ещё юного уроженца Багдада, в 16 лет ставшего участником французского Сопротивления, Хаусман – которого тот сперва счёл невероятным чудаком – познакомил с дадаизмом, показав ему сохранившиеся после многочисленных переездов архивы. Годы войны Ядвига и Рауль прожили в этой деревне, практически нищенствуя. Осенью 1944-го они переселились в соседний город Лимож и так и остались там до конца своих дней. Он ушёл из жизни в 1971 году, а она – в 1974-м. Что же до Веры Бройдо, то она обосновалась в Англии, а в 1941 году вышла замуж за британского историка Нормана Кона – автора книги «Поиски тысячелетнего царства: Революционеры-милленарии и мистические анархисты средневековья» (1957), которая в шестидесятые годы станет практически культовым произведением для Ги Дебора и ситуационистов. Сама Вера написала несколько работ, посвящённых роли женщин в русской революции и гонениям на меньшевиков. Кроме того, из-под её пера вышла достойная внимания автобиография, в которой рассказывается о её детстве в России и о том, как, проехав через всю Европу, она оказалась в Великобритании. Умерла она тихой, спокойной смертью в 2004 году, на 98-м году жизни.

* * *

Всё сказанное выше нужно для того, чтобы понять контекст и разобраться в хитросплетениях проекта “Hyle”. Теперь же настало время просто прочитать книгу, окунуться в эту выразительную прозу, из которой сочится любознательность, страсть к жизни во всех её проявлениях и столь ценимая нами поэзия мгновения. Без каких-либо писательских уловок Хаусман даёт нам почувствовать запахи растений, жаркие солнечные лучи, прохладную тень, пыль, тёмную ночь, блеск морских волн. Он открывает нам историю, беря на себя роль то филолога, то археолога, обнажает перед нами человеческую суть и обостряет наше восприятие природы – той самой природы, с которой мы связаны навечно, коль скоро и она, и мы состоим из одного первичного вещества, одного и того же hyle. Говоря с нами на этом терпком языке, в котором сливаются и переплавляются все возможные наречия, он позволяет нам прикоснуться к очарованию первозданного, свободного уголка земли за мгновение до катастрофы.

Режис Гейро

Hyle

Под порывами встречного ветра корабль то возносит чёрной, медленно взбухающей волной, то роняет в водные пустоты, как железную рыбу, ревёт гребной винт, перекрывая ветер, наддавая против набега волны, выгребаясь из чаши, под усеянной звёздами чернотой. Полуночная синь, и в ней болтается наш пароход «Сьюдад де Махон» в сторону юга, навстречу Isla blanca[4 - Белый остров (исп.).].

Колеблется маятником у состояния покоя: длящееся Теперь, в Уже Бывшем, Минувшее пополняется из Ещё Нет, которое наступает, набегает без разбега… и всё же разгоняется, стоя на месте. В этом бесконечном вверх и вниз, в непрестанном ввысь и вглубь незаметно меняется место, направление, время. Гора волны, волна долины, рассерженно и равномерно, привязанно к заданной точке, не пробиваясь вперёд, прихлын и отхлын постоянно оказывают кораблю противодействие, как и каждому предмету, окунувшемуся в них. В этом танце подъёма и спуска предательски качаешься, поперёк железного пусточества, подгоняемого журчащим винтом, бурля и пенясь, громо-тарахтя над водой. Люди, заключённые заодно с машинами в огромном ящике, – их как будто нет. Думают кто вперёд, кто назад, только не Теперь: задержанные, зажатые между двумя небытиями, их тошнит, хотя б хотенье противопоставить своему небытию. Подвижному морю не оказать сопротивленья, и ты беззаботно паришь, уплываешь – прочь отсюда. Thalasso[5 - Море (исп.).]. Какой на тебя расчёт. Но что если – и ты этого хочешь – иметь расчёт на чистую потерю. Мы забронируем её на ваш счёт.

Ибо бортовая качка нежеланья, неприязни, жажды перемен, надежды скрыться, упования на что-то необычное, растрепала на волокна равновесие, привела в бездействие волю, порыв, знание, шизотимийно растёрла в неспособность маленькие мании. Они оглушены и бесчувственны. Из трёх персон Одна в судорожном отторжении, Вторая держится в равнодушии, а Третий пуст и пассивен – он поел того, что предлагала корабельная кухня, всё равно ведь все под арестом, предоставлены долгой ночи, кораблю, рассекающему воды. Часы, долго длится всё это. В пять часов, los cincos en la tarde[6 - В пять часов вечера (исп.).], «Сьюдад де Махон» покинул порт. Вскоре опустился вечер: тёмные сумерки сделали место и положение смутными, иллюзорными. Даже когда, блуждая по борту, заглянул через большое отверстие в чрево машинного зала – а там крутились железные шестерни, ходили громоздкие поршни, что-то бурлило, вяло вращался вал – даже эта натужная, упорная работа не создавала впечатления ни деланья, ни смысла. Постоянно угнетённый водой до состояния Ничто, гонимый ветром, где-то наверху, за окнами судном управлял богоравный невидимый капитан. Thalasso.

Как бы ни казалось, что ЗДЕСЬ принимаются решения, приводятся в действие приказы, всё же эта шахтная башня машинной работы, как и весь корабль, не более чем суета вокруг положения, которое не является положением. Полость создаёт полноту. А когда пустота как маленькая частица неба жёстко сжимается полнотой, получается: tanta agua[7 - Большая вода (исп.).]. Хорошо и правильно, что сейчас ночь: все краски размыты в таком пограничном соприкосновении двух предметов, ВОДЫ, HYLE и ВЕТРА, который есть не что иное, как прямой ход. И всё же: куда же движется столь подвижная частица неба?

Приказ, исполняемый морскими тружениками, претворяемый в изменение предметов, тем не менее не меняющий ничего, кроме всё тех же переломов, – либо послушно следовать водной опоре, давлению ветра, либо спорить с ними. Все шестерни замерли, поскольку того захотела сильная рука! ХОЧЕТ ли сильная рука того же, чего хочет мысль делания?

Тебе надо вниз, в недра, до самого дна, пусть и в чреве корабля. Красивая дочь желчно-жёлтой еврейки плохо себя чувствует. Ваша красивая дочь как себя чувствует? Плохо, конечно. О вас говорят в третьем лице. Приходится первому и второму лицу, мне и тебе, подчиниться тому, что решили они. А всё же, в качестве незначительных лиц, простых пассажиров, вы имеете неосторожность, да, вы имеете её, совершать поездку, как это бывает, третьим классом. Имеем билеты лишь третьего класса. Это значит, что скорее всего в этом причина, другой нет, потому что общая каюта, Kabine solamente por hombres. Se?oras? No se?oras[8 - Каюта только для мужчин. А для женщин? Для женщин – нет (исп.).]. Однако ж чувство нехорошее, и желудок не сообщается с кишками.

Будучи третьим лицом, даёшь корабельному служивому, стюардом он называется, un duro – пять песет. И вот уж каюта приспособлена для леди – просто натянуть палантин между двумя рядами коек, вот и каюта для сеньоры.

Ложитесь, третье лицо, красивая дочь, в кроватку, навытяжку, может, ваш желудок, при таком обращении в третьем лице, образумится. Или опростается. Первое и второе лицо, ты и я, улеглись ожидать преисподнюю, прислуживать, по бокам. Служивый не надзиратель. В этот сумеречный тёмный уголок он не заглядывает. А то было бы ему много дел.

Сбоку клонится и вздымается, опускается и взлетает уголок нижнего мира со всеми своими инструментами. От нижней палубы к верхней палубе. Два метра падать медленно на левый борт, подниматься медленно на правый борт. Никто не говорит ни слова. Слышим только шум. Все три лица за их занавесками слышат шумы. Как оглушённые. Жертвы Нептуну. Красивая дочь, не сводит ли у вашего лица желудок? Уже? В настоящий момент? Нет? Ещё нет? О, погодите, скоро вырвется из Вытесненного, из Прошедшего Настоящее, скверночувствие доводит до жалоб. Подобно гейзеру настоящий момент вырвет из вашего нутра наружу всё Прошлое.

Ваше бытие, красивая дочь, колеблется вверх-вниз вокруг жалкого состояния покоя. Вы блюёте? Без вопросов! Быстро, встать, Гал помогает Аре встать на ноги, поддерживает под руки, ведёт к раковине умывальника. Малышка видит, она видит идущих. Ара клонит голову, Гал поддерживает лоб, рвотные судороги, икота – блевать надо, надо блевать. Оакк-кхг: жёлтая струя выстреливает изо рта, кгухх-оакукх – ещё раз, так, это наружу, плюй. Плюёт, глухо говорит: воды. Откручиваем кран, Гал берёт стакан, наполняет, подносит ко рту Ары, она пьёт. Это БЫЛОЕ настоящего мгновения.

Прошло, уже вступило в состояние будущего.

Слабая, бледная, опустошённая, Ара даёт Галу довести себя до койки, ложится, она снова лежит в долгом положении покоя, вокруг которого корабль, его качает, левый борт вверх, правый борт вниз, временами винт оказывается над водой и грохочет.

Теперь красивая дочь желчно-жёлтой еврейки лежит. Zdraschdwuisdje, zdraschdwuisdje, Mammouscgka[9 - Здравствуйте, здравствуйте, мамочка (искаж. рус.).]. Гал всё-таки должен, он надзиратель, это не задача стюарда, итак, ОН добровольный санитар, навести порядок. Пойти к раковине, пустить воду в желудочный бульон. Нет, невозможно. Сильно пенится. Станет ещё больше. Завернуть кран. Что? Теперь? Но надо убрать, уже распространяется запах, кисло-горький. Как, ужас? Может, так: вытянуть за цепочку металлическую пробку. Всё крошево, недопереваренное – с бульканьем утекает. Промыть как следует, после старательных усилий. Третье лицо успокоилось, обрело себе покой, другим лицам, как я или ты, остаётся замкнуть глаза, уши, носы, чтобы устраниться. Примириться без компенсации. Тирания меньшинства. Какое мученье! Но никто, ни один на это не взглянет.

…Придремал. Из сумеречно-глухого сна пробудился. А? Малышка встала, ушла на палубу. В этом серо-жёлтом рвотном свете я не останусь. Ара? Гал склоняется над ней: спит. Спит крепко. Пойду-ка тоже на палубу.

В огромной серопамятной, светлеющей ночи вопреки всем ожиданиям «Сьюдад де Махон» проторил себе путь. Море веет, качается ветер. Громадный сверлящий водяной винт ввинчивается штопором всё дальше и дальше: на фоне серо-голубого бледнеющего восточного неба обозначилось Нечто: темнее, чем море, темнее, чем утро. Минуло уже пять часов утра, а в шесть часов пароход должен войти в порт Ибицы. Всё ещё шумит чёрно-синий, в белых полосах водяной вал, разбегаясь по бокам от ускользающего железного туловища, всё ещё качает его с бока на бок. Вверх-вниз, поднять-опустить, медленно: поднялся – опускается, погружаясь беспрестанно. Неумолимо, непослушно. В жаркодышащий железный пар над палубой дует свежий ветер. Лица покрылись солёной изморосью – горький привкус на языке, облизывает губы. Дохнуло кофейным ароматом: открылась дверь каюты, полдюжины матросов, ах, эти труженики моря, в старой гражданской одежде, проносят мимо свой рацион для завтрака после смены. Целое ведро: чашка из него была бы не лишней.

Р. Хаусман. Вера Бройдо. 1931

Прохаживаться и простаивать, глазеть и ждать – вот и забрезжил день. Щуриться ему навстречу. Посматривать на юг. Там, впереди, где тёмная полоска обретает продолговатую форму, вытягивается в цепь, цепь холмов. Ибица. Ещё с полчаса. Прибытие состоится в предписанное время.

Яркий блеск прорывается с востока: солнцу пока ещё рано. Но скоро оно просияет над водой, озаряя земные холмы. Зубцы и горбы скользят всё ближе, слегка подёрнутые солёным воздухом. Малышка, Гал – пялятся в ту сторону. Из-за спин позеленённых холмов то и дело выдвигаются другие, всё новые. Что это там впереди? Скалистая глыба, на ней маяк, маленьким островком предстоит перед большим островом. Всё утыкано лёгкой древесной порослью, странной для Средиземного моря.

Там и сям между стволами белеют домики.

Пора, пора. Гал спускается на нижнюю палубу – разбудить Ару. Она делает медленный поворот головы, глазами недо-веряет, взирая на него пре-зренно. Забытый, теперь по пробуждении он возвращается в её воспоминания. Пора. Снова и снова пора, это страшит, это разрушительно в своём наступлении и мимошествии. Она проводит правой ладонью по вискам, опираясь на левый локоть, встаёт против воли. Пора. На палубу они поднимаются вдвоём. Под прохладным дуновением бриза Ару пробирает озноб: она дрожит и от вида, сон позади, но длится. Здесь мне предстоит в ближайшем будущем быть третьим лицом. БЫТЬ? Стану.

В это мгновение, в тот же момент времени над полоской острова пролетает оранжевая светлость, во вращении которой отображается маленькое местечко вокруг порта. Небо над ним окрашивается розовым. Прибытие – это не исполнение, беспечное прохождение между скалами и течением вод. Мимо скользят корабль, остров и ожидание. Всё больше и устойчивее становится земля, дом и дерево. Выходят из забытого сна.

Ещё один маленький остров. Теперь «Сьюдад де Махон» поворачивает направо: ревёт гудок паровой сирены. Как по приказу выходит справа от бухты маяк, слева над скалистым берегом две башни, стены высокой кладки, всё это растягивается, уплывает от самих себя и от своего удаления. Вокруг мола угол, конец прорисован входными огнями, раскрывается белёсая, розоватая раковина улитки, составленной из домов, – один поверх другого. Слоями лежат кубики домов между зубчатыми завитками старой крепостной стены, которую превосходит крутая башня старой церкви. Шесть часов утра с четвертью.

В великом удивлении вздымается город.

Выжатые кораблём, вышедшие по могучему приказу повелителя Делай-Так, тела трёх лиц после плавания по морю ещё покачивает, в ушах всё ещё слышится металлический грохот вращения винта, осознанное бытие ещё едва ли обрело своё истинное имя, из первого, второго и третьего лиц с отставанием возникают люди, Гал, Малышка, Ара уже наличествуют или только хотят казаться таковыми. Новая ситуация ещё не обрела настоящего времени.

Предаёшься любопытному встречающему другу, который несёт первые заботы, о животах, которые пусты, и о потребностях в покое, которые переполнены. Вещественно думаешь посидеть, попить, поесть. Пойти поесть.

Спотыкаясь как слепые, немые, глухие, отчуждённые от Раньше, враждебные по отношению к Теперь, они хотят только сесть и посидеть. Сидеть, омытые привычками Делать, Принимать, Самохотеть. В запертые уши ломятся разговоры о багаже и о despacho[10 - Контора (исп.).] или как это здесь называется, и что потом надо пойти в буфет «Фонда Марина».

Ступить в пустое, побелённое помещение, несколько круглых столов и стульев в полутьме. Сели. Вокруг старой мраморной столешницы. Что кельнер называется mozo, мы уже знаем. Лео заказывает. Через несколько минут парень приносит четыре большие, зауженные книзу стеклянные чашки с коричнево-серой бурдой, якобы кофе.

– Но вы должны познакомиться со здешней выпечкой для завтрака, энсаймадас. Малышка, идём со мной, купим несколько.

– Что это такое, что ты говоришь?

– Энсаймадас.

– Энсаймадас.

– Это своего рода витушки, только гораздо легче, сверху посыпаны ванильным сахаром. Очень хороши.

– Да идите уже.

Лео, Малышка уходят.

Гал:

– Который час, Аранка?

Смотрит на наручные часы.

– Полседьмого.

Сидим молчком, как школьники, в тёмном уголке. Ничего не видим. Ждём.

Малышка с нашим другом идут вдоль порта, низкие белые домики, отграниченные с фасада поперечной дорогой. Слева домики вроде как одноэтажные, а справа вроде как двух- и трёхэтажные. Ничего особенного. За углом налево. Если поднять глаза: за высокой крепостной стеной верхний город.

– Здесь направо.

Открывается широкая улица. Трёхэтажные дома. Стиль мастеров-каменщиков.

– Это paseo[11 - Бульвар (исп.).] Вара де Рей, главная улица Ибицы.

Где-то там в центре есть памятник (и почему Denkmal, зло, лучше было бы Denkgut, добро)[12 - Denkmal – памятник (нем.), mal – зло (фр.), gut – добро (нем.).]. Неразбериха из нескольких женских фигур, а наверху посерёдке мужчина, замахнувшийся саблей. Удивляться надо незаметно.

– Вот мы и пришли, panader?a[13 - Булочная (исп.).].

За полузакрытой дверью полутьма, сонное пространство. Лео покупает полдюжины энсаймадас, продавец завернул их в шёлковую бумагу и вручил Малышке.

– Похожи на берлинские улитки.

– Да, только вкуснее. Идём.

Идут назад.

– И вовсе здесь не тепло, совсем даже унылая погода.

– У нас дожди уже неделю, но это совсем не так, как в Германии. Тут никогда не льёт целый день. Тем более сейчас, в конце марта, дожди редкость.

– А что поделывает Ядя?

– О, она ещё наверняка спит, но в целом у неё всё хорошо. Спасибо.

Энсаймадас и впрямь хороши, очень лёгкие, а кофе из цикория, в нём много воды и мало сахара. Но и стоит всего десять сантимов за чашку.

– Здесь любой напиток стоит десять сантимов. Вы ещё увидите.

Это приблизительно три пфеннига. Не деньги.

– Здесь всё пока что намного дешевле, чем в Барселоне. За сто песет можете получить пансион на целый месяц. Кстати, сколько вы платили на улице Бокерия в отеле «Европа» и как вам там понравилось?

– Семь песет, и еда была очень хорошая. В виде комнаты нам достался целый зал с альковом.

– Когда я просыпалась, я подолгу смотрела на большой-большой чёрный шкаф и на просторную террасу за окном. Церковный колокол звонил пинг-пинг-пинг, совсем не так, как в Германии. И каждое утро в коридоре распевала criada[14 - Горничная (исп.).], это звучало совсем иначе, чем мне когда-либо приходилось слышать, – сказала Малышка.

Но Ара и Гал имели не такие приятные воспоминания.