Полная версия:

Что такое погода?

Опасность торнадо заключается в их невероятной скорости вращения и непредсказуемости. Они могут появляться и исчезать в течение нескольких минут, оставляя за собой разрушительный след, длина которого достигает десятков километров. Сила ветра внутри торнадо может превышать 400 км/ч, что достаточно для того, чтобы поднимать и разрушать дома, переворачивать машины и вырывать с корнем деревья. Торнадо также сопровождаются сильными дождями и градом, что увеличивает риск для людей и имущества. Они движутся со средней скоростью от 16 до 80 км/ч, что усложняет их прогнозирование и затрудняет своевременное предупреждение.

Изучение торнадо представляет собой сложную задачу из-за их внезапности и интенсивности. Современные технологии, такие как метеорологические радары, спутниковые системы и компьютерные модели, позволяют лучше понимать условия, способствующие их возникновению, а также отслеживать их траектории. Одним из важнейших инструментов является доплеровский радар, который позволяет обнаруживать изменения скорости ветра в грозовых системах. Благодаря этим данным ученые могут выявлять потенциально опасные зоны и предупреждать население о возможности торнадо. Разработка сверхбыстрых алгоритмов анализа данных и систем оповещения также снижает риск гибели людей, хотя предсказать точное место возникновения торнадо пока невозможно.

Рис. 10. Разрушительное действие торнадо

(Техас, США, 2021)

(by NWS Fort Worth, Public domain, via Wikimedia Commons)

В последние десятилетия исследователи отмечают изменение частоты и интенсивности торнадо. Считается, что изменение климата может привести к увеличению температуры и влажности в атмосфере, что создает более благоприятные условия для возникновения торнадо. Некоторые ученые прогнозируют, что в будущем зоны возникновения торнадо могут сместиться, что повысит риск для регионов, которые ранее не были подвержены этим явлениям.

Антициклоны

Антициклоны – это важнейшие атмосферные явления, которые часто остаются в тени таких эффектных явлений, как грозы, ураганы и торнадо. Тем не менее их влияние на климатические и погодные условия, особенно в умеренных и субтропических широтах, играет значительную роль в формировании устойчивой погоды.

Антициклон – это область высокого атмосферного давления, внутри которой воздух движется по спирали от центра к периферии и вращается по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки в Южном. В атмосфере всегда присутствуют области с более высоким и более низким давлением, создаваемые разницей температур между экваториальными и полярными областями, а также движением воздушных масс на разной высоте. В холодных зонах давление обычно выше, чем в более теплых. В местах повышенного давления воздух начинает распространяться к зонам более низкого давления, образуя антициклоны.

Антициклоны можно считать «силами спокойствия» на планете: они создают стабильные условия, подавляют конвекцию и зачастую приносят ясную, безветренную погоду. Их противоположность – циклоны, области низкого давления, где воздух стремится к центру и поднимается вверх, приводя к образованию облаков и осадков.

Одной из основных характеристик антициклона является ясная погода. Это происходит из-за того, что антициклон подавляет восходящие потоки воздуха, что мешает образованию облаков и конденсации влаги. Внутри антициклона воздух, напротив, опускается вниз, нагревается и осушается, что не способствует образованию осадков. Так, в летние месяцы антициклон приносит сухую и жаркую погоду, а зимой – сухой холод.

Антициклоны особенно заметны в зимние и летние периоды, когда они могут существенно влиять на погоду и климат. В зимние месяцы антициклоны способствуют установлению ясной и морозной погоды. Ночные морозы в таких условиях усиливаются, поскольку отсутствие облаков приводит к быстрому охлаждению земной поверхности. Летом, напротив, антициклоны приводят к засухе и жаркой погоде. Такие условия могут быть благоприятны для туристов, но оказывают сильное давление на земледелие, так как почва и водоемы высыхают, а риск пожаров возрастает.

Антициклоны часто способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Поскольку антициклональные системы уменьшают скорость ветра, вредные частицы, такие как угарный газ и мелкодисперсные частицы, остаются близко к поверхности земли. В крупных городах это может привести к появлению смога, особенно в условиях жаркой погоды.

Вот несколько примеров антициклонов в различных частях мира.

• Сибирский антициклон (Евразия). В холодное время года над Сибирью формируется обширная и устойчиво мощная область высокого давления. Этот антициклон приносит ясную, холодную и сухую погоду, влияя на климат не только России, но и соседних регионов.

• Канадский антициклон (Северная Америка). В зимние месяцы над северной Канадой и Аляской образуется сильный антициклон. Он характеризуется низкими температурами и сухим воздухом и нередко распространяется на юг, принося похолодание в восточные районы США.

• Азорский антициклон (Атлантический океан). Этот антициклон постоянно формируется над Атлантикой и оказывает влияние на климат Европы, Северной Африки и восточной части Северной Америки. В летние месяцы он способствует жаркой и сухой погоде в Средиземноморье и Южной Европе, а в зимнее время может вызывать мягкую и относительно сухую погоду.

• Антициклон Святой Елены (Южная Атлантика). Расположенный в южной части Атлантического океана, этот антициклон влияет на климат западной и южной части Африки, способствуя засушливым условиям в некоторых прибрежных регионах.

• Австралийский антициклон (Южное полушарие). В центральных и западных районах Австралии часто образуются антициклоны, особенно в зимние месяцы Южного полушария. Эти антициклоны приносят сухую и солнечную погоду на континент, создавая условия для засух и высоких температур.

• Антарктический антициклон (Антарктида). Эта зона высокого давления постоянно присутствует над Антарктидой, особенно в зимние месяцы. Она создает экстремально холодные и сухие условия, способствуя формированию ветров, которые распространяются к южным частям океанов.

Эти антициклоны играют ключевую роль в распределении тепла и влаги на планете, влияя на погодные условия в прилегающих регионах и формируя климатические особенности на разных континентах.

Современные климатические изменения оказывают влияние на частоту и интенсивность антициклонов. Исследования показывают, что в последние годы антициклоны становятся более продолжительными, что усиливает их негативное воздействие, такое как засухи, экстремальные температуры и загрязнение воздуха. Некоторые климатологи связывают такие изменения с потеплением в арктических регионах, которое влияет на распределение тепла и давление на планете. В результате антициклональные блокировки, способствующие затяжным погодным аномалиям, могут стать более частым явлением в умеренных широтах.

Метеорологи используют современные технологии для отслеживания и прогнозирования антициклонов, такие как спутниковая съемка, радары и численные модели прогноза погоды. Поскольку антициклоны часто оказывают продолжительное влияние на погоду, их прогнозирование позволяет предупреждать население о возможных климатических аномалиях, например аномальной жаре или смоге.

Муссоны и атмосферные фронты

Муссоны – это сезонные ветры, которые меняют направление в зависимости от времени года и оказывают огромное влияние на климат и погоду в Южной и Восточной Азии, Африке и Австралии. Зимой материки охлаждаются быстрее, чем океаны, что вызывает приток холодного сухого воздуха с суши на воду, создавая сухие погодные условия. Летом, напротив, материки нагреваются быстрее, чем океаны, и теплый влажный воздух с океанов движется на сушу, создавая сильные дожди и грозы.

Атмосферные фронты – это переходные зоны, разделяющие две различные воздушные массы с разными характеристиками, такими как температура и влажность. На этих границах часто возникают метеорологические явления, влияющие на погоду в краткосрочной перспективе.

Эти зоны начинаются от поверхности земли и тянутся вверх до высоты, на которой различия между воздушными массами исчезают, обычно до верхней границы тропосферы. Ширина фронтальной зоны у поверхности земли, как правило, не превышает 100 километров.

Фронты часто движутся по пути западных ветров, образованных в ячейке Феррела, что приводит к изменениям погоды на больших участках земной поверхности.

В зоне соприкосновения воздушных масс происходят резкие изменения основных метеорологических параметров, таких как температура и влажность. Здесь наблюдаются значительные облачные образования, а также выпадает наибольшее количество осадков. В этой области происходят интенсивные изменения давления, а также заметные колебания в скорости и направлении ветра.

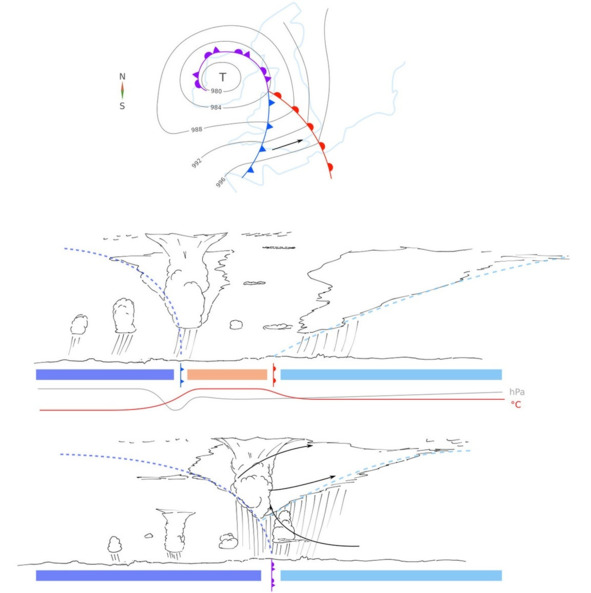

Фронты классифицируются на теплые и холодные в зависимости от того, какая воздушная масса – теплая или холодная – преобладает по одну сторону переходной зоны. Если фронт мало изменяет свое положение, его называют малоподвижным. Особое место среди фронтов занимают фронты окклюзии, которые образуются при слиянии теплого и холодного фронтов. В зависимости от динамики и особенностей их формирования, фронты окклюзии могут быть как холодными, так и теплыми. Холодный фронт окклюзии – это атмосферное явление, которое происходит в ходе развития сложных циклонов. Окклюзия – это процесс, при котором холодный фронт настигает теплый фронт, захватывая его, что приводит к образованию так называемого окклюзированного фронта.

Рис. 11. Холодный фронт окклюзии

(by Simon A. Eugster, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Когда холодный фронт обгоняет теплый фронт, теплый воздух между ними поднимается вверх, поскольку более холодный воздух с обеих сторон (как от холодного фронта, так и от возвращающегося холодного воздуха, который приходит с тыла циклона) не может поддерживать его на земле. В результате теплый воздух оказывается «пойманным» между двумя холодными воздушными массами и поднимается в верхние слои атмосферы. Это приводит к образованию облаков, дождям и другим метеорологическим явлениям, связанным с фронтальными процессами.

Характеристики холодного фронта окклюзии.

• Температурный перепад. На поверхности температура в области окклюзии обычно ниже, чем перед фронтом, что также влияет на погодные условия.

• Облака и осадки. Обычно на холодном фронте окклюзии можно наблюдать много облаков (например, слоисто-дождевых) и осадки.

• Динамика. Этот процесс часто приводит к усилению циклонов и может быть причиной бурных погодных условий, таких как ливни, грозы и резкие изменения температуры.

• Окклюзированный фронт. Это фазовый процесс в жизни циклона, который свидетельствует о его старении или угасании, когда теплый воздух уже не может поддерживаться между холодными фронтами.

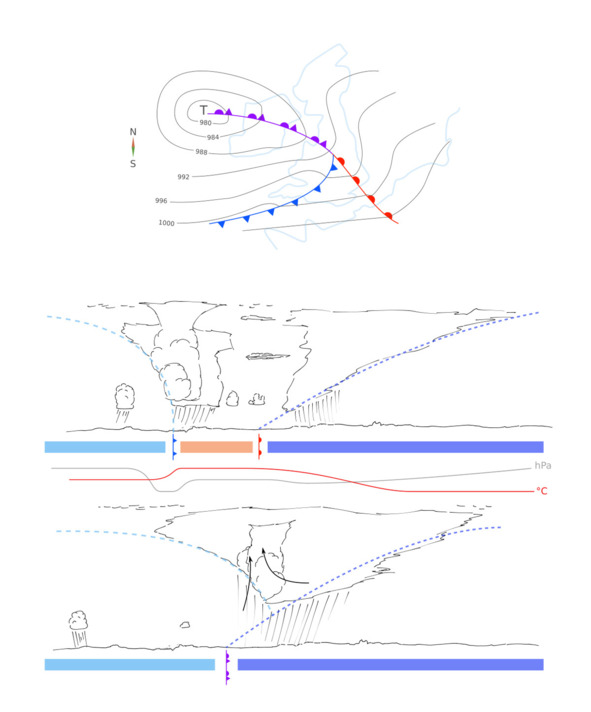

Теплый фронт окклюзии – это атмосферное явление, которое возникает, когда теплый фронт встречает и догоняет холодный фронт. В результате этого процесса теплый воздух поднимается вверх и оказывается зажатым между двумя холодными воздушными массами – той, которая движется с тыла циклона, и той, что находится перед ним.

Рис. 12. Теплый фронт окклюзии

(by Simon A. Eugster, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Процесс окклюзии может происходить в циклональных областях, когда циклоническое движение атмосферы способствует слиянию теплого и холодного фронтов. В итоге образуется новый фронт – окклюзированный, где теплый фронт поглощается холодным, но в результате на его месте образуются облачные образования и осадки.

Как происходит теплая окклюзия.

• Теплый фронт догоняет холодный. Теплый фронт перемещается вперед, в то время как холодный фронт движется быстрее. Это приводит к тому, что теплый фронт перехватывает холодный, поднимая теплый воздух между ними.

• Подъем теплого воздуха. При окклюзии теплый воздух оказывается зажатым между двумя холодными массами (холодным фронтом сзади и холодным воздухом в передней части циклона). Теплый воздух поднимется вверх, что вызывает развитие облаков и осадков.

• Образование облаков и осадков. Подъем теплого воздуха приводит к его охлаждению и конденсации, что часто вызывает образование облаков (например, слоистых или дождевых) и выпадение осадков – дождя или снега, в зависимости от температуры воздуха.

Характеристики теплого фронта окклюзии.

• Образование облаков и осадков. В области окклюзии часто наблюдаются облака, связанные с осадками, такие как слоисто-дождевые облака, иногда с грозами.

• Изменение температуры. После прохождения фронта температура обычно становится более стабильной, но может оставаться прохладной.

• Устойчивость атмосферных условий. Вокруг окклюзии часто возникают условия для стабильной или умеренно нестабильной погоды с длительными дождями или снегопадами.

Разница между теплым и холодным фронтом окклюзии заключается в следующем. В холодной окклюзии холодный фронт догоняет теплый и захватывает его, что приводит к значительному подъему теплого воздуха и может вызвать бурные погодные условия. В теплой окклюзии процесс аналогичен, но теплый фронт перехватывает холодный, что создает несколько более мягкие условия, хотя также вызывает осадки.

Таким образом, как в случае холодного, так и в случае теплого фронта окклюзии мы наблюдаем в основном схожие процессы подъема воздуха, конденсации и формирования облаков и осадков, однако с небольшими отличиями в характеристиках фронтов и погодных явлений.

Пассаты и антипассаты

Среди множества ветров, дующих на нашей планете, особое место занимают пассаты и антипассаты. Эти мощные воздушные потоки, существующие в тропической зоне, играют ключевую роль в переносе тепла и влаги, влияя на формирование погоды и климатические условия на разных континентах.

Пассаты – это устойчивые ветры, дующие в тропических широтах на высоте примерно до 1—2 км над уровнем моря. Их основное направление – с востока на запад, что и стало основанием для их другого названия – «торговые ветры». Это связано с тем, что они веками использовались мореплавателями для торговли между различными частями мира.

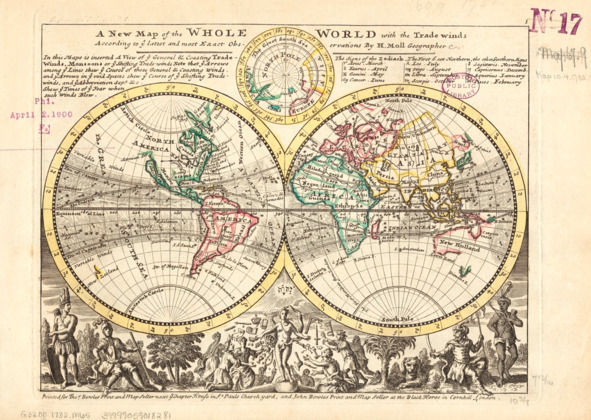

Рис. 13. Пассаты на карте мира (1732 г.)

(by Herman Moll CC BY 2.0, Public Domain,

via Wikimedia Commons)

Торговые пути через океаны в эпоху Великих географических открытий напрямую зависели от пассатных ветров. Мореплаватели, исследующие новые земли, использовали пассаты, чтобы добраться до разных континентов. Так, например, португальские и испанские исследователи XV—XVI веков использовали пассаты для пересечения Атлантического океана, и именно благодаря этим ветрам был возможен прямой морской путь в Индию и в Америку.

Пассаты возникают в результате того, что солнечная энергия неравномерно распределяется по поверхности Земли. В экваториальной зоне воздух прогревается сильнее, чем на широтах чуть севернее и южнее, что вызывает подъем теплого воздуха вверх. При этом на его место устремляется более холодный и плотный воздух из субтропических широт, и это движение создает пассаты.

Пассаты играют важную роль в поддержании температурной стабильности на Земле. Они помогают перераспределять тепло и влагу от экватора к полюсам, влияя на атмосферные и океанические течения, что способствует регулированию климата на всей планете.

Над пассатами, на высоте от 2 до 16 км, дуют антипассаты – потоки воздуха, направленные в противоположную сторону, с запада на восток. В отличие от пассатов, антипассаты переносят более теплый и влажный воздух в сторону субтропиков, где он затем опускается, создавая зону высокого давления. Именно благодаря этому процессу, который также называется циркуляцией Хэдли, воздух постоянно перемещается между экватором и субтропиками, обеспечивая стабильный цикл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов