Полная версия

Полная версияТеория музыкальных форм. Краткий конспект лекций и практических упражнений

Пример: Чайковский. Романс «Мы сидели с тобой».

I часть – светлое воспоминание

II часть – мрачная, нынешнее состояние одиночества

Единство формы заключается в следующем:

один из двух образов становится главным

единство сюжета

тональное единство

структурные соотношения: Iч.– вступление ко IIч. ИЛИ IIч. – заключение I-й. Части должны быть относительно самостоятельны.

Если I часть – речитатив ИЛИ II часть – кода, то форма ОДНОЧАСТНАЯ

В инструментальной музыке такая форма встречается реже (В.А.Моцарт. Фантазия d-moll)

ЗАДАНИЕ:

Анализ по нотам и аудиозаписи: П.Чайковский – Ариозо Лизы «Откуда эти слёзы» из 1 д. оперы «Пиковая дама».

Сложная 3-х частная форма

Сложная (развитая) 3-х частная форма состоит из трех основных частей, которые содержат более широкое развитие, чем в простой 3-х частной форме (построение превышаемый период).

Части: I-экспозиция.

II-средняя.

III-реприза.

Строение средней части бывает разнообразной. Чаще встречается 3-х частная сложная форма с трио или эпизодом на новом самостоятельном материале (А+С+А). Иногда в середине содержится развития материала I части проведение его в новой тональности (А+А1+А).

Такой принцип строения характерен для старинной арии (Da capo).

Редко в средней части происходит разработка которая бывает обширной (А+R+A).

Как исключение применяется средняя часть выделяющегося развитого перехода (А+пер+А).

Примечание (соната Л.Бетховена №-14 ч.1).

А+С+А

А+R+A

А+пер+А

В произведениях романтиков существует составная середина

(А+ВС+А) (А+BCD+A).

BC и BCD – это составная середина

Пример: (полонез №-5 Ф.Шопена).

В его средней части контрастно противопоставлены два больших раздела объединенные одной тональностью А-dur. В одной из них воплощены типичные для полонезов Ф.Шопена образы движения : своеобразного шествия то приближенного то отдаляющегося.

2 раздел – характерны мазурки, которые мягкостью и пластичностью контрастирует с 1-ым разделом.

Различают составную 3-х частную форму, в которой все части чётко расчленяется на простые формы.

Несоставная – отличается непериодическим строением.

Составная 3-х частная форма характерна для произведений танцевального жанра (марш, полонез и т.д) и пьесы небольшого масштаба несоставные характерны стариной арии Da Capo, для развитых симфонизированых форм композиторов романтиков, особенно П.Чайковского.

Сложная 3-частная форма – самая распространённая из сложных форм. Применяется в самостоятельных произведениях и в частях сонатно-симфонического цикла (менуэты, скерцо, иногда медленные части).

ЗАДАНИЕ:

Анализ формы и средств выразительности в каждой части (мелодия, гармония, ритм, лад, темп, штрихи и др.) в пьесах: П.Чайковский «Декабрь»; Ф.Шопен «Вальс» ор. 69 №2.

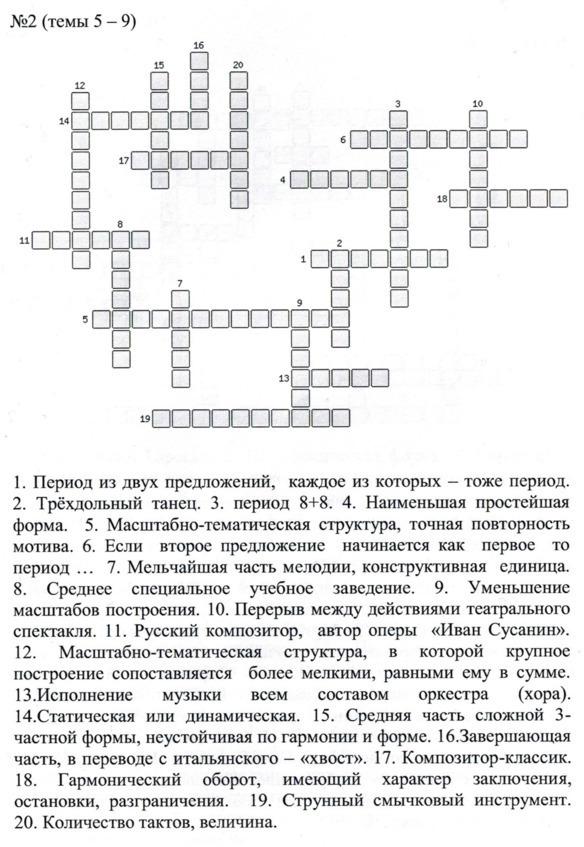

ЗАДАНИЕ: Решить кроссворд № 2

Методические указания для выполнения задания.

Определите, является форма двухчастной или трехчастной. Для этого установите количество ее частей. Если частей три, рассмотрите, насколько тематически самостоятелен третий раздел. Чтобы правильно определить вид простой двухчастной формы, установите наличие или отсутствие в ней репризы. Отметьте возможные изменения тематического материала в репризе. Анализируя тематизм и его развитие в двухчастной репризной форме, укажите средства создания устойчивости первого периода и неустойчивости середины. Охарактеризуйте функцию каждой из частей формы.

Для правильного определения вида (контрастный или развивающий) двухчастной безрепризной формы установите, использован ли во второй части новый музыкальный материал или в ней развивается тематизм первой части.

При анализе простой двухчастной формы любого вида обратите внимание на возможное повторение частей. Отметьте характер повторения (точное или варьированное). Укажите, влияет ли повторение частей на строение и образное содержание произведения.

Для определения простой трехчастной формы выясните, достаточно ли самостоятелен третий раздел по своей структуре (период) и уравновешивает ли он в масштабном отношении первую часть. Помните также, что наличие модулирующего периода, периода единого строения, периода из трех предложений, расширений и дополнений в первой части указывает на простую трехчастную форму.

Анализируя произведение, написанное в простой трехчастной форме, охарактеризуйте образное и тематическое содержание каждой части. Рассмотрите середину в следующем порядке:

Наличие новой темы или развитие тематизма первого периода

Тонально-гармонический план

Приемы развития темы

Форма

Исходя из анализа середины, сделайте вывод о наличии контрастного или развивающего вида трехчастной формы.

При анализе репризы отметьте возможные структурные, тонально-гармонические, интонационные, ритмические и фактурные изменения тематизма по отношению к первой части. Рассмотрите также, насколько изменения в репризе влияют на характер музыки.

Если в произведении присутствуют вступительный и заключительный разделы, опишите их образное и тематическое содержание.

МОДУЛЬ 4. ВАРИАЦИИ.

Вариацией называется изменённое повторение темы. Под вариационным развитием понимается такое изменение первоначальной темы, при котором она легко узнаётся как основа варьирующего повторения. Можно изобразить следующей формулой:

А+А1+А2+А3. .. и т.д.

Таким образом, вариация является циклической формулой, которая состоит из ряда отдельных обычно завершённых пьес.

Тема вариации излагается в простой завершённой форме. Очень часто темой вариации служит отрывок из какого-нибудь популярного произведения другого композитора, народная песня или танец. Для темы характерны простота, запоминаемость, несложность мелодии, гармонического языка и фактуры. Именно эти качества дают возможность в дальнейшем развивать тему путём усложнения. Количество вариаций бывает разное. Цикл вариаций может завершаться кодой.

Вариации различаются в зависимости от характера преобразования темы. Строгими называют вариации, в которых основные компоненты темы остаются без существенных изменений. В свободных вариациях, возможны существенные изменения темы, вплоть до использования лишь отдельных элементов темы. Строгие и свободные приёмы развития темы, могут быть применены в одном произведении.

Существует особый вид вариаций – остинатный, характерезуемый постоянным повторением, неизменяющейся темы, с варьирующимся повторением. Основной их разновидностью являются полифонические вариации на остинатный бас.

Встречаются вариации, в которых повторяемой неизменно является мелодия верхнего голоса, называется soprano ostinato.

Вариации на остинатный бас.

Термин «бассо остинато» – означает непрерывное повторение одного и того же мелодического повторения в нижнем голосе.

Этот мелодический оборот и служит темой вариации. Одним из излюбленных приёмов строения остинатной темы является нисходящее хроматическое движение.

Строгие вариации.

В 18 веке с развитием гомофонного стиля, начинают распространяться строгие вариации. Тема строгих вариаций проста, легко запоминаема, несложна по гармоническому языку. Фактура чаще всего гомофонная или аккордовая. Форма темы бывает обычно 2-х частной, редко одночастная, иногда и 3-х частная. Мелодия в строгих вариациях развивается разными путями: орнаментация (украшения). Очень свойственно для орнаментального узора обилие хроматизмов. Вариации размещаются таким образом, что каждая следующая оказывается сложнее предыдущей. Очень часто типично постепенное ускорение темпа, за счёт применения всё более мелких длительностей нот. В объединении вариаций в цикл, огромное значение имеет размещение кульминаций. В расположении вариаций большую роль играет принцип контраста. Особо редко встречаются двойные вариации, в основе которых лежат две темы:

А+В+А1+В1+А2+В2+А3+В 3 и т.д.

Также существуют и свободные вариации. Их возникновение тесно связано с романтизмом. Вариации «soprano ostinato» появились в 19 веке. Эти вариации получили широкое распространение в оперном и вокальном творчестве.

ЗАДАНИЕ:

Определите тип вариаций в следующих произведениях:

А. Бородин – хор поселян – из 4 д. оперы «Кгязь Игорь»; Э.Григ– В пещере горного короля»; М.Мусоргский – песня Варлаама «Как во городе было во Казани» из оперы «Борис Годунов»; М.Глинка – «Среди долины ровныя»; И.Брамс – Вариации на тему Паганини.

Сочинить 2—3 вариации на тему любой народной песни.

Методические указания для выполнения задания.

При анализе вариаций на выдержанный бас охарактеризуйте образный строй музыки. В связи с этим внимательно рассмотрите характеристики темы: мелодию и ритмический рисунок, ладовую окраску, диапазон. Обратите внимание на контраст двух образных планов, связанных с неизменно повторяющимся басом и свободно развивающимися верхними голосами. Укажите музыкальные средства достижения этого контраста. Подробно остановитесь на роли полифонии в создании связности изложения, единства формы. Выделите группы вариаций, определите признаки других форм.

При анализе строгих вариаций подробно остановитесь на характеристике темы. Рассмотрите ее средства выразительности, отметьте связи с теми или иными жанрами. Укажите на особенности изложения музыкального материала темы. Для этого подробно проанализируйте мелодию, гармонию, фактуру, ритм, темп, динамику. Определите форму темы. Расскажите, какие элементы темы сохраняются неизменными, и какие подвергаются варьированию. Проследите изменения мелодии, аккомпанемента, фактуры в каждой вариации. Особо отметьте полифонические приемы развития, изменения лада в отдельных вариациях. Рассмотрите вариационный цикл в целом. Укажите средства достижения темпового контраста и объясните его необходимость. Определите музыкальные средства, придающие форме целостность. Для этого выделите группы, в которые объединяются вариации, и найдите принципы объединений (общность фактуры, накопление ритмического движения, наличие репризности и т.д.). Отметьте мотивные, фактурные и другие связи несоседних вариаций и средства завершения формы. Определите вариации, приобретающие значение репризы, коды. Определите их роль в цикле.

Охарактеризуйте образный строй жанрово-характерных вариаций в связи с художественным периодом и стилем композитора. Укажите на признаки жанрово-характерных, свободных вариаций. В связи с этим определите жанровые связи каждой вариации, объясните, в чем проявляется индивидуальность ее образного строя. Укажите, какой элемент темы используется и как он изменяется в каждой вариации.

Отметьте все различия в форме, гармоническом языке темы и вариаций. Проанализируйте тональные соотношения вариаций и определите их выразительное и колористическое значение. Обратите внимание также на фактурное разнообразие вариационного цикла, особо отметьте полифонические приемы изложения и развития. Найдите возможные черты сюитности в цикле. В связи с этим определите вариации, не развивающие материал темы.

Выявите многообразные связи между вариациями: тематические, тональные, фактурные. Определите группы вариаций и укажите принципы их образования. Особое внимание уделите анализу формы, фактуры, гармонии последних вариаций. Отметьте их масштабы, отсутствие четких цезур между ними. Определите их роль в строение цикла.

Анализируя произведение, написанное в форме вариаций на выдержанную мелодию, определите тип варьирования в вариациях (гармоническое, полифоническое, оркестровое). Особо отметьте изобразительные средства, придающие музыке «зримость» и яркость.

При анализе неоднотемных вариаций обратите внимание на способы введения второй темы и порядок следования вариаций на каждую из тем.

МОДУЛЬ 5. РОНДО. ЕГО ТИПЫ. РОНДООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ.

Рондо (лат. – круг, хоровод). Танец рондо появился в XIII – XIV вв. во Франции и Италии, затем распространился по всей Европе.

Рондо – форма, в которой неоднократные проведения главной темы (рефрена) чередуются с несколькими побочными темами (эпизодами). Тема должна возвращаться не менее трёх раз. Рондо – не только форма, но и жанр. Музыка рондо жизнерадостная, шутливая, юмористичная.

Разновидности рондо

Старинное (рондо французских клавесинистов)

Классическое (рондо венских классиков)

Рондо послебетховенского периода

СТАРИННОЕ РОНДО

Музыка программно-изобразительного характера

Сочетаются жанр песни и танца

Утончённый стиль рококо

Изящная гомофонная прозрачная фактура

Гармоническое разнообразие, мелизмы, арпеджато

Главная тема (рефрен) – период 4+4, всегда проходит в главной тональности

Количество частей велико: 15—17

Эпизоды (куплеты) строятся на материале темы. Излагаются в тональностях I степени родства. Эпизоды – в более быстром темпе, либо более масштабны и неустойчивы по характеру

Это рондо клавесинистов XVII – XVIII вв. – Куперен, Дакен, Рамо, Бах.

КЛАССИЧЕСКОЕ РОНДО

Тенденция к динамизму формы, сквозному развитию

Тематизм песенно-танцевальный, характерна непрерывная ритмическая пульсация

Тема – в простой 2-частной, простой 3-частной, реже в форме периода. Рефрен при повторении может варьироваться. Перед появлением рефрена возможны связки

Обычно это 5-частное рондо: А В А С А (эпизоды в родственных тональностях)

РОНДО ПОСЛЕБЕТХОВЕНСКОГО ПЕРИОДА

Тенденция к упрощённости, строгости, свобода построений, индивидуализация формы, разнообразие содержания и жанров

Какое-либо проведение рефрена даётся в подчинённой тональности

Встречаются протяжённые связующие части. Два эпизода могут идти подряд, или два рефрена. Эпизоды могут писаться в далёких тональностях.

Форма рондо используется в финалах сонат, концертов, а также в самостоятельных произведениях разных жанров. В инструментальной музыке встречается в сочинениях Шумана, Шопена, Глинки, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича. В области вокальной музыки эта форма получила развитие у русских композиторов XIX – XX вв.: Глинки, Бородина, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Прокофьева. В форме рондо писали романсы, оперные номера и целые оперные сцены.

ЗАДАНИЕ:

Проанализировать произведения: П.Чайковский – Раздумье ор.72 №5 и Баркарола из цикла «Времена года»; А.Скрябин – Этюд ор.8 №11; Ф.Шопен – Ноктюрны f-moll ор. 72 №5, G-dur ор. 37 №2; С.Прокофьев – Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам».

МОДУЛЬ 6. СОНАТНАЯ ФОРМА

Сонатной называется форма, состоящая из трёх разделов, первый из которых (экспозиция) основан на противопоставлении главной и побочной тем, второй (разработка) – на их развитии, третий (реприза) – на возвращении тем в новом тональном соотношении. История формы насчитывает несколько столетий, на протяжении которых она эволюционировала, видоизменялась.

Вступление

Вступление, оттеняющее Allegro – темповый контраст

Вступление, готовящее Allegro – состоит из трёх разделов: вступительная тема, развитие и предыкт

Вступление, излагающее тему – звучит во всех частях

Вступление-эпиграф (Ф.Шопен Соната b-moll)

Вступление, не образующее замкнутой формы (П.Чайковский I фортепианный концерт)

Экспозиция

ГП (главная партия) воплощает действенное начало. Форма – простая 2-частная, простая 3-частная или рондо

СП (связующая партия) – её признак – модуляция. Iр. – продолжение ГП, IIр. – собственно СП, IIIр. – предыкт. СП может отсутствовать

ПП (побочная партия) лирическая, контрастна главной партии, иногда строится на её мотивах. Если ГП в мажоре, то ПП – в тональности D. В послебетховенское время – в тональности III мажорной ступени (C-E)

Если ГП в миноре, то ПП – в тональности III или V ступени (натур. доминанты).

ЗП (заключительная партия) – её признак – каданс, иногда тонический органный пункт. Это дополнение или ряд дополнений (закрепление тоники). В ней возможны синтез элементов ГП, ПП, иногда это новая тема. ЗП нередко образует период повторного строения. В некоторых случаях одну и ту же тему можно считать второй побочной и заключительной партией.

Разработка

Разработка носит неустойчивый характер, часто начинается в тональности S (или S-вой группы). Она посвящена развитию материала экспозиции, но встречаются и другие приёмы. Частые модуляции придают характер непрерывного движения, борьбы, волнения. Главный приём – мотивная разработка (на материале ГП, иногда ПП), а также секвентное развитие мотивов, их варьирование и свободное изменение. Мотивы могут резко сталкиваться или сплавляться в единое целое, звучать в контрапунктическом соединении.

Разработка не образует определённой формы, состоит из нескольких разделов:

– вступительный раздел (краткий)

– разработочный (один или несколько)

– предыкт – подготавливает вступление репризы

В разработке могут встретиться каноны, фугато, фуга.

Реприза

Функция репризы – уравновешивание формы. Все партии обычно проводятся в главной тональности. Возможно ГП в тональности S и др. С середины XIX в. ПП транспонируется не в главную тональность (в целях гармонического обогащения). Любая партия может содер-жать изменения: расширяться или сокращаться, разрабатываться и т. д.

Виды репризы:

– неполная реприза – пропущена ГП или ПП

– зеркальная – перестановка ГП и ПП (то есть: ПП-ЗП-ГП)

– контрапунктическая – контрапунктическое соединение ГП и ПП

Кода

Кода – завершающая, подытоживающая часть. Она необходима в сонатной форме с сильным драматическим накалом. Кода начинается после последней полной каденции в репризе. Развитые коды введены в сонатную форму (и другие формы) В.А.Моцартом и Л.Бетховеном. У Бетховена это самостоятельная часть формы.

Типы код:

– кода-обрамление – в ней используются мотивы ГП и ПП, создаётся тематическая арка между началом и завершением форма

– кода-заключение – небольшое построение заключительного характера

– кода-разработка – заменяет повторение разработки и репризы (сформировалась в творчестве Л.Бетховена)

Особые виды сонатной формы

– Сонатина или сонатная форма без разработки

Вместо разработки звучит короткая связка или аккорд. Такая форма типична для медленных частей сонатно-симфонического цикла, увертюр к операм и балетам.

ГП и ПП не отличаются большой развитостью, а СП и ЗП могут отсутствовать.

– Сонатная форма с эпизодом вместо разработки

Принадлежит к типу смешанных форм (как и рондо-соната). После окончания Экспозиции вступает новая тема больших масштабов – эпизод. Он выполнен в простой форме, излагается в тональности S, содержит связку к Репризе. Форма встречается в сонатно-симфоническом цикле (1 часть, медленная часть или финал), реже в отдельных пьесах.

– Сонатная форма с двойной экспозицией

Применяется в первых частях инструментальных концертов (начиная с Моцарта). Принцип соревнования солиста и оркестра (solo и tutti) отразился:

– В двойной экспозиции:

Ep 1 – ГП – ПП; Ep 2 – ГП – ПП

ТТТD

Первая Ep более проста и кратка, во второй обновляется ПП

Вторая Ep и реприза звучат tutti

– Каденция солиста (обычно перед кодой) построена на темах концерта. В XVIII в. каденция не выписывалась, а импровизировалась исполнителем. Начиная с Л.Бетховена – сочиняется композитором, выписывается в нотном тексте.

ЗАДАНИЕ:

Сонаты для анализа: В. Моцарт– D-dur KV 284, 1 часть; Й. Гайдн– №5 C-dur, 1 часть; №6 cis-moll, 1 часть.

МОДУЛЬ 7. ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Полифония (греч. – «много звуков») – вид многоголосия, в котором каждый голос имеет самостоятельную линию развития. Для полифонической музыки характерны текучесть, непрерывность развития голосов, разновремéнное вступление голосов, несовпадение кульми-наций, кадансов, главенство мелодического движения по горизонтали.

Полифония бывает:

– контрастная – все голоса построены на разных темах

– имитационная – все голоса построены на одной теме и её развитии

– подголосочная – вариационное развитие темы в разных голосах (в народной музыке).

Пропоста – первый вступивший голос с темой

Риспоста – повторяющий тему голос

Канон (греч. –«закон») – музыкальная форма, в основе которой – проведение в риспосте не только темы, но и противосложений. Канон бывает простой (на 1 тему) и сложный (на несколько тем). Конечный и бесконечный (окончание может непосредственно влиться в начало канона).

1-й голос: А ║. 1 2 3 4 А.║

2-й голос: ║˙ А 1 2 3 4 ˙║

Канон может быть самостоятельным произведением или частью более крупной формы:

фуги, сонатного allegro, финала сонаты или симфонии и др.

Фуга (итал. – «бег, бегство, быстрое течение») – наивысшая форма имитационной полифонии. Это полифоническая форма, основанная на имитационно последовательном проведении темы во всех голосах в разных тонально-гармонических устоях. Фуга – форма инструментальной и вокальной музыки, появилась в середине XVII века. Фуга стала вершиной творчества И.С.Баха, Г.Ф.Генделя.

Применение фуги

Как самостоятельное произведение. Ей могла предшествовать прелюдия, фантазия или токката. Вместе с фугой они образовывают т.н. составную форму или 2-частный цикл (ХТК И.С.Баха)

Как часть более крупной формы – в сюитах, мессах, ораториях, кантатах. В творчестве венских классиков – в сонатах, симфониях, концертах, вариациях. В лирической миниатюре (Шуман) и даже в операх (Верди, Вагнер, Глинка).

Первый раздел

Тема – относительно законченная музыкальная мысль, оформленная структурно. Проводится в одном из вступающих голосов фуги. Протяжённость темы – от 1 до 10 тактов.

Ответ – проведение темы в другой тональности (для мажора – тональность D, для минора – d). Бывает реальный ответ (без изменений в тональности D) и тональный (изменены начальные звуки темы).

Противосложение – контрапункт к ответу, обычно в характере темы, как её продолжение Интермедия – полифоническое построение, находящееся между проведениями темы. Её протяжённость – от 2 до 16 тактов.

Средняя часть

Признак средней части – проведение темы в параллельной тональности. Тема может проводиться в любых тональностях I степени родства, кроме S. Применяются имитации, модуляции. Может применяться стретта – (лат. «сжато, сокращённо» – проведение темы в виде имитации или канона). В конце средней части возможен органный пункт D.

Заключительная часть

Тема проводится в основной тональности, обычно на forte. Количество проведений темы – столько же, сколько в экспозиции (1-ом разделе). Заключение может начинаться со стретты.

Кода

Кода – дополнительное построение после заключительного каданса, часто на тоническом органном пункте.

Методические указания для выполнения задания.

При анализе фуги в первую очередь обратите внимание на тему (каков ее характер и протяженность). Определите тип ответа – реальный или тональный, объясните, почему использован тот или иной вид ответа. Найдите все проведения темы, обратите внимание на ее преобразования. Выясните, является ли противосложение удержанным или нет. Определите границу экспозиции и разработочно – репризной части фуги, помня о том, что окончание экспозиции может не совпадать с границей первой части фуги. Чтобы определить окончание первой части фуги, надо найти каденцию, завершающую первую часть. Найдите интермедии. Выясните, имеются ли в фуге дополнительные проведения или контрэкспозиция. При анализе разработочно-репризной части подробно рассмотрите тональный план этого раздела, обратите внимание на преобразования темы, стреттные проведения, определите вид стретты (простая или магистральная).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для более конструктивного подхода к анализу музыкальных произведений (особенно на начальном этапе изучения данного предмета) рекомендуем пользоваться следующим планом:

План целостного анализа произведения

Композитор, краткие сведения о нём, его эпохе

Жанр произведения, программность (если есть)

Форма произведения (название и тип формы)

Анализ:

– идея, тема, содержание, музыкальные образы

– структура произведения, форма в целом, строение каждой части

– выразительные средства (мелодия, гармония, ритм, штрихи и др.)

– отметить типичные черты, подчеркнуть индивидуальность, неповторимость.

БИБЛИОГРАФИЯ

Анализ вокальных произведений. Под редакцией Коловского. Л., 1988 г.