Полная версия:

Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком

Труд Мароццо написан очень тщательно и закончен, но в нем не видно, чтобы фехтовальное искусство сводилось к определенным принципам. По правде говоря, автор и не пытается пропагандировать какие-то нововведения. Однако книга была очень популярна – после смерти Мароццо вышло еще три издания через довольно большие промежутки времени, – и, судя по всему, она пользовалась популярностью среди отдельных старомодных фехтовальщиков даже в начале XVII века, когда процветали школы таких великих мастеров, как Фабрис, Капо Ферро и Джиганти.

Через семнадцать лет после первого опубликования системы фехтования Мароццо печатник Антонио Бладо опубликовал в Риме с разрешения папы Юлия III замечательный труд по фехтованию, который отстаивал некоторые весьма дерзкие и невиданные дотоле принципы: это был «Трактат об оружейной науке с философским диалогом» миланца Камилл о Агриппы.

Биографам Агриппа более известен как архитектор, инженер, математик и автор разных книг в этих областях. Особенно он прославился тем, что успешно завершил операцию по установке обелиска в середине площади Святого Петра.

Но, подобно многим современникам и особенно своему другу Микеланджело, титанические труды которого были не способны утолить его ненасытную жажду деятельности, Агриппа много времени посвящал практическим занятиям в школах фехтования.

Поскольку он не был учителем, его не сковывали никакие условности, а потому его книга отличается оригинальностью и передовыми взглядами по сравнению с распространенными в его дни понятиями. Будучи инженером, Агриппа изучил связки движений, совершаемых разными частями человеческого тела при нанесении уколов и ударов, и его математический ум упивался геометрическими фигурами и чертежами, составленными для их объяснения. Конечно, его «философский диалог» весьма утомителен, но «теория» дала один полезный практический результат: в большинстве случаев он отказывался от удара в пользу укола.

В бою с большинством видов оружия сами собой напрашиваются «круговые» удары; даже в рукопашной драке неопытный человек будет бить таким образом, пользуясь своим кулаком, как дубинкой. Прямой удар, наносимый по кратчайшей линии, с переносом веса корпуса для усиления удара – это результат теории и практики. Удар – это более естественное, то есть легкое действие; укол является итогом сложного и тщательно выверенного сочетания движений. Одно это уже объясняет, почему укол относится к более высокой стадии развития фехтовального искусства.

Должно быть, Агриппа осознал практическую ценность своей теории во время многочисленных стычек на темных римских улочках, если он вел такую же бурную жизнь, как и бессмертный Микеланджело Буонаротти, а в этом не приходится сомневаться.

Агриппа, будучи образованным человеком, относился к фехтованию с научным интересом и, видя существенные ошибки в популярных стилях фехтования, изобрел гораздо более простую систему.

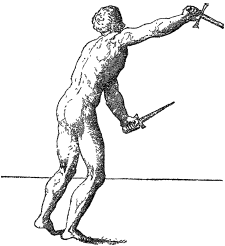

Рис. 18. Prima guardia. Агриппа

Рис. 19. Prima guardia, на шаге. Агриппа

Одним из наиболее очевидных заблуждений было использование множества всевозможных стоек, связанных друг с другом самым искусственным образом, причем каждая такая стойка давала возможность только для ограниченного количества ударов, тогда как из любого положения, когда меч держат перед собой и угрожают противнику, можно было поразить любую часть его тела.

Другая ошибка состояла в том, что почти не использовалось острие клинка, хотя укол требует меньших силовых и временных затрат, к тому же его труднее парировать. Третья – в том, что любая стойка, где левая нога выставлена вперед, а меч находится в правой руке, слишком открывает фехтовальщика, оставляя его незащищенным.

Вследствие этого, отказавшись от причудливых устаревших наименований, Агриппа свел количество полезных стоек до четырех и дал им ясные числовые названия: prima, seconda, terza и quarta.

Кстати сказать, в том, что касается положения кисти, эти стойки имеют некоторое отношение к нашим приме, секунде, терции и кварте.

Как практический человек, автор здраво рассудил, что первую стойку принимают, когда обнажают меч: в тот век, если случалось драться, никто не придерживался пустяковых формальностей, и обнажить меч и занять стойку значило выполнить одно действие.

Длинную рапиру нельзя было выхватить так же проворно, как короткий меч; острие еще не успевало покинуть ножны, а рука уже поднималась над головой. Соответственно, первой стойкой Агриппы было естественное положение человека, который только что вынул клинок и направил его в лицо противника. Обе ноги на одной линии, корпус слегка наклонен.

Вторая стойка отличалась от первой тем, что рука опущена на уровень плеча.

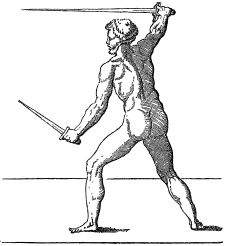

Рис. 20. Quarta guardia. Агриппа

Рис. 21. Seconda guardia, на шаге. Агриппа

В других стойках ноги широко расставлены; в третьей рука чуть выше и снаружи от правого колена, в четвертой рука ближе к левой стороне. В переводе на современные технические термины и с учетом положения только правой руки:

Prima guardia имеет что-то общее с примой.

Seconda guardia с высокой секундой или терцией.

Terza с низкой терцией.

Quarta с низкой квартой.

Таковы были основные стойки, но были еще и другие, отличавшиеся от первых только тем, насколько была вытянута рука в зависимости от выполнявшихся шагов или темпа.

Укол производили полностью выпрямленной рукой, причем правое плечо выдвигалось вперед, обеспечивая лучшее прикрытие, а левая нога отступала назад. Лицо часто отворачивали при совершении атаки, которую обычно направляли в лицо или грудь противника.

Можно подумать, что ряд этих позиций мог навести аналитический ум Агриппы на мысль о неком усовершенствованном «выпаде» в виде дополнения. Однако история приберегла его изобретение до лучших времен.

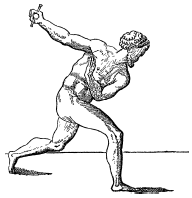

Подобно всем остальным фехтовальщикам, Агриппа применял шаги[60] и в атаке, и в защите. Кроме того, хотя его стойки так и наводят на мысль о защитах, он не придумал ничего лучшего, чем «уходы» или «уклонения»: шаги или контруколы для того, чтобы избежать атаки или встретить ее клинком.

На этих принципах он объяснял наилучшие способы ведения боя, преимущественно с мечом и кинжалом – это оружие постоянно носил при себе любой дворянин; также с двумя мечами, что, по сути, было громоздким продолжением первого, с мечом и щитом, мечом и плащом.

Кроме того, Агриппа говорит о применении алебарды, двуручного меча и дает несколько советов на предмет сражения пешего воина с конным, а также как следует действовать в случае рукопашного боя.

Многие иллюстрации в оригинальном издании Агриппы приписывают Микеланджело. По одной из них можно судить о том, какой бешеной популярностью пользовался Агриппа в качестве знатока фехтования. Она изображает его в окружении друзей, венецианцев и римлян, которых можно узнать по костюмам. Первые тянут его к себе, а вторые пытаются удержать в Риме.

Вероятно, победили венецианцы и перетянули его на свою сторону, так как два издания трактата Агриппы позднее вышли в Венеции, первое из них опубликовал художник Джулио Фонтана одновременно с трактатом Мароццо.

В 1570 году в свет вышло сочинение Джакомо ди Грасси «Ragioni di adoprar sicuramente l'arme»[61], которое приобрело большую известность и впоследствии удостоилось чести быть переведенным на английский язык, сформировать основу для более продуманного труда Анри де Сен-Дидье и стать примером для подражания немцам Мейеру и Зютору.

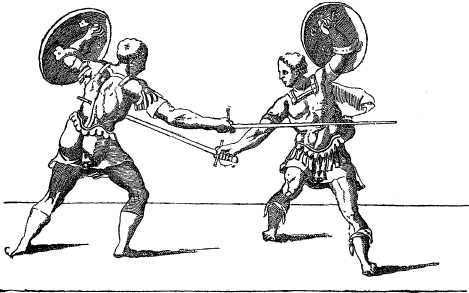

Рис. 22. Меч и баклер. Укол из quarta guardia с уклонением направо. Агриппа

Ди Грасси внес несколько важных усовершенствований в теорию фехтовального искусства, и метод, которому он обучал, был гораздо проще, чем у Мароццо. Типичные примеры его системы можно найти в работах Сен-Дидье и Савиоло.

Ди Грасси, по-видимому, был первым, кто описал свойства разных частей клинка применительно к обороне и наступлению и кто имел представление о том, что сейчас называется «центром удара». Во вступлении он делит клинок на четыре части, первые две – начиная от эфеса, – как объясняет он, следует использовать в защите; третью, около центра удара, для удара; а четвертую, у острия, для укола.

Он подчеркивает превосходство острия перед ударом в прямых атаках и рассуждает о tocchi di spada[62] и чувстве лезвия, что само по себе удивительно, поскольку лезвием очень редко пользовались в бою на рапирах. Он также четко говорит о том, что нужно парировать передним краем, считая защиты тыльным краем опасно слабыми.

По ди Грасси, все атаки совершаются на шагах, в этом его наставления устарели. Агриппа давно уже разъяснил преимущество положения с правой ногой впереди для большинства случаев.

Хотя ди Грасси и склоняется к уколам, он подробно описывает удары, классифицируя их в зависимости от того, как они наносятся, от плеча, локтя или запястья, и объясняет, в каких случаях ударом можно ответить или контратаковать быстрее, чем уколом.

Учитывая быстрое изменение расстояния между противниками вследствие того, что они делают шаги, понятно, что во многих случаях дистанция между ними была слишком мала для укола, хотя еще оставалась возможность для удара.

Ди Грасси решает вопрос дистанции, тщательно устанавливая длину и направление шагов, которые называет passo recto. Оно используется только для того, чтобы сблизиться с противником.

Ди Грасси – первый автор, учитывающий вопрос «линий», которые он делит на внутренние, внешние, высокие и низкие: «В любом случае меч держат либо на нижней линии (di sotto), либо на высокой линии (di sopra), либо внутри (di dentro), либо снаружи (di fuora)». Но, хотя ди Грасси и признавал четыре линии атаки, он учил только трем стойкам с небольшими вариациями: высокой, низкой и внешней – guardia alta, bassa и largha.

На рис. 23 изображены первые две с правой и левой рукой. В третьей стойке локоть находится под прямым углом к плечу, рука в третьей позиции, острие направлено в грудь противника. Все эти стойки очень несовершенны; более того, как бы ни шла речь о защите, в качестве способа избежать гибели упоминаются только весьма расплывчатые финты.

Рис. 23. Два меча, case of rapiers английских мастеров. Ди Грасси

Естественно, по большей части трактат посвящен бою на мечах с кинжалом, брокьеро или плащом. Эти более практические сведения излагаются очень ясно. Во введении, «Della spada et pugnale»[63], автор замечает: «Переходя от простого к сложному, нам, видимо, следует теперь поговорить о тех видах оружия, которыми в наши дни пользуются чаще прочих; мы имеем в виду меч в сочетании с кинжалом: конечно, они гораздо ценнее и для наступления, и для защиты. Поэтому нужно сказать, с этим оружием можно одновременно применять желательное искусство защиты и удара, что невыполнимо только с мечом… Эти два предмета имеют разные размер и вес, и каждому из них должна отводиться такая роль в наступлении и обороне, на которую они способны. Иными словами, поскольку кинжал короток, то он применяется для защиты левой стороны до высоты колена, а меч – для защиты всей правой стороны и левой ниже колена. Пусть вас не удивляет, что кинжалом предлагается защищать всю левую сторону, ибо он сделает это с большой легкостью, если встретит меч у первой и второй четверти. Но если он встретит меч в третьей или четвертой четверти, то это будет опасно, так как сила удара там слишком велика»[64].

Ди Грасси не считает, что распространенный метод парирования удара мечом и кинжалом крест-накрест – самый удачный, исходя из того, что невозможно ответить на удар, не потеряв времени и преимущества двойного оружия, а именно преимущества контрудара.

Он так верит в ценность кинжала, применяемого описанным способом, что утверждает, будто кинжал в одиночку может выстоять против большинства других видов оружия.

С кинжалом используются те же стойки, что и с мечом. Когда они оба применяются вместе, то рекомендуется принимать разные стойки, такие как largha, alta или bassa, чтобы затруднить атаку и облегчить контратаку по линии, отличной от линии атаки.

«Говоря о тех видах оружия, которые чаще всего люди носят при себе, после кинжала нам следует рассмотреть плащ».

Используя плащ (capa) для защиты, его брали за капюшон и дважды оборачивали вокруг левого предплечья, а часть оставляли висеть свободно.

Считалось, что висящей частью плаща, «благодаря ее гибкости», можно остановить удар и запутать острие, защищаясь от укола, при условии, что фехтовальщик будет следить за тем, чтобы «всегда ставить ногу противоположно руке и не торопить свою погибель, выставляя вперед ногу с той же стороны, с которой находится плащ, потому что плащ – не защита, если за ним часть тела».

Ди Грасси также рассматривает владение баклером, называя его «очень удобным и весьма полезным». «Если хочешь, чтобы баклер, несмотря на его малый размер, прикрывал все туловище, нужно держать его как можно дальше перед собой и всегда перемещать руку и щит, как если бы они были одним целым, без связок, обязательно поворачивая щит поверхностью к врагу; так он закроет всю руку. Таким образом парируются все удары второй и третьей четвертью клинка, а также и уколы».

О бое одновременно с двумя мечами ди Грасси говорит с большим энтузиазмом, хотя, очевидно, это лишь воспроизведение боя с мечом и кинжалом. Единственное отличие состояло в том, что левая рука, вооруженная мечом, а не коротким кинжалом, могла производить более агрессивные действия. Агриппа и Мароццо уже преподавали этот вид фехтования, хотя он не мог представлять большого практического смысла.

Что бы ни находилось в левой руке – щит, кинжал, плащ или второй меч, – поединок проходил в такой манере, которая весьма напоминает современный кулачный бой; одной рукой дерущийся останавливал атаку противника, а другой наносил контрудары или отклонял атакующее оружие на разных линиях. Оба дерущихся постепенно передвигались вправо или влево, стараясь занять более выгодное положение.

В целом ди Грасси ввел лишь несколько практических усовершенствований в науку владения оружием, но дал очень толковый анализ теорий своего времени. Безусловно, он стоит ниже Агриппы, который почти вплотную подошел к изобретению «выпада» – если судить по иллюстрациям к его книге, хотя в самом тексте никаких объяснений по этому поводу нет, – тогда как ди Грасси не более чем следовал традициям школы Мароццо, уменьшил количество основных стоек и отдавал предпочтение действию с острием, чем с лезвием. Кроме того, нужно помнить, что система Мароццо воплощала совершенство vieille escrime[65], как говорил Рабле, и принципы, изложенные им, были достаточно актуальны, чтобы уже в 1615 году вышло очередное издание его трактата.

Ди Грасси в своем труде сочетает старые теории с более свободным использованием острия, и можно сказать, что это была самая популярная в Европе система на протяжении второй половины XVI века.

Глава 3

Как уже говорилось в главе 1, до XVI века во Франции, по всей видимости, не существовало регулярных фехтовальных школ. Первые заведения такого рода открыли итальянские мастера, и имена некоторых перешли к потомкам в офранцуженной форме: например, Кез, научивший оклеветанного де Жарнака знаменитому falsomanco, которым он обезвредил головореза ла Шастеньрэ; Помпе и Сильви, преподававшие при дворе Карла IX. Сильви прославился тем, что учил герцога Анжуйского, который впоследствии стал Генрихом III и непостижимым образом, учитывая его женственную натуру, приобрел репутацию fine lame[66] и даже считался одним из лучших фехтовальщиков своего времени.

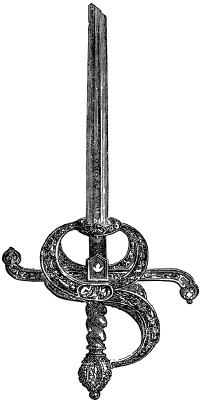

Рис. 24. Эстокада. Из «Armes et Armures» Лакомба

В первой половине века за наставлениями в боевом искусстве обычно обращались к немецким наемникам на службе у французских королей, так как большинство из них проходили своего рода регулярную подготовку в обращении с оружием, кроме того, среди их офицеров наверняка нашлось бы несколько членов «Братства Святого Марка» или святого Луки. Поэтому неудивительно, что первая книга, изданная на французском языке, да и вообще одна из первых напечатанных книг, очень напоминала в своих наставлениях книги старинных германских школ.

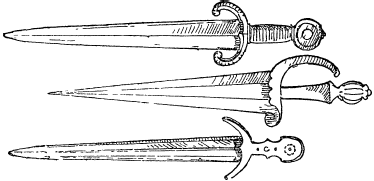

Рис. 25. Бракемары и анелас

Анонимным автором «La noble science des joueurs d'espee»[67]был, скорее всего, капитан рейтаров или ландскнехтов, который воспроизвел на французском языке несколько приемов, применяемых братьями святого Марка. Действительно, текст книги и рисунки очень похожи на «Der Altenn Fechter an fengliche Kunst»[68] Лебкоммера.

Сам заголовок выглядит как перевод типичных вычурных названий старинных немецких книг по фехтованию: «Благородная наука фехтования, заключающая рыцарское искусство владения двуручным мечом и другими подобными мечами, а также бракемаром (анеласом) и всеми короткими саблями, которые используются одной рукой».

Подобно всем книгам той эпохи, она лишь описывает коллекцию приемов, очевидно не связанных какими-либо принципами.

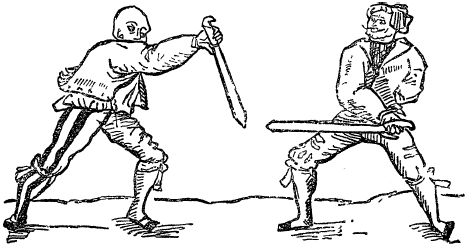

Рис. 26 мы выбрали потому, что он изображает некое «фехтовальное» действие, тогда как большинство других не более чем «беспорядочные» стычки, в которых главная роль отводится рукопашной и подножкам.

Рис. 26. Бракемары. La noble science des joueurs d'espee

Следующий короткий отрывок, который мы приводим на его причудливом старофранцузском языке, иллюстрирует это положение:

«Comment on le tiendra a terre. Quant il est jectte a terre, tombez tousjours sur luy au coste dextre avecq le genoul droict entre ses jambes, et avecq la main senestre tombez a son col, luy prendant sa defence, puis besoingnez a vostre plaisir» (!)[69].

За исключением этого небольшого сочинения, которое, кстати, ничего не говорит о бое на рапирах, единственной изданной в тот период книгой на французском языке является трактат, заключающий секреты первой книги о рапире, прародительнице всего оружия, написанный Анри де Сен-Дидье, провансальским дворянином.

Эту книгу французы считают первым истинно французским трактатом об искусстве фехтования. Однако они ошибаются, и эта книга – не более чем собрание иллюстраций с пояснениями системы, которой придерживались итальянские мастера школы Мароццо – такие как Пагано, ди Грасси, Агокки, – возможно, несколько улучшенной за счет некоторых понятий, взятых из работы Агриппы.

Хотя «провансальский дворянин» открыто не называет первоисточник, откуда он черпал свои знания, скорее всего, он воспользовался тем, что ему повезло родиться недалеко от Италии с ее школами, отправился за границу и обучился науке, которую позднее стал преподавать в Париже под маской офранцуженных терминов.

В то время в Париже любую книгу о фехтовании, плохую или хорошую, ожидал успех. Старинное предубеждение французских рыцарей о том, что дворянину недостойно учиться тонкостям фехтования, изжило себя в дни гражданской войны, поскольку ошибочность этого мнения доказывали ежедневные стычки. И действительно, хотя в первой половине века дворяне обеими руками отмахивались от репутации bon escrimeur[70], тем не менее у них в обычае было ездить в Италию, тайно обучаться боевому мастерству в болонских или венецианских школах и, по возможности, нескольким профессиональным трюкам под видом неких идеальных секретных ударов, выкупленных за несказанные суммы у какого-нибудь грозного spadacino. «В дни моего детства дворяне уклонялись от репутации хорошего фехтовальщика и учились фехтованию тайком, как изощренному занятию, отступающему от истинной и природной доблести», – писал Монтень.

Приобретя это мастерство, они возвращались во Францию и на своих неискушенных соотечественниках уверенно применяли botte secrete apprise en lointain pays[71], результат которого не всегда оправдывал ожидания. «Мы едем в Италию, чтобы научиться фехтованию, и упражняемся, чтобы познать его, за счет собственной жизни», – читаем далее у того же Монтеня.

Брантом многословно рассуждает на этот счет в своих «Беседах о дуэлях и фанфаронстве» и живо описывает, с каким безрассудством люди рисковали своей жизнью по пустякам. «Безрассудный народ! Мы не довольствовались тем, что прославились в мире своими пороками и безумствами, но ездим в чужие страны, чтобы показать их лично. Отправьте трех французов в Ливийскую пустыню, они не проведут вместе и месяца без того, чтоб не изводить и не дразнить друг друга». Еще задолго до Брантома французы прославились на весь мир как самые большие задиры, а также самый фривольный народ; но во второй половине XVI века, когда дуэли лишились законного статуса, Францию охватил чудовищный приступ помешательства на дуэлях, которые за 180 лет обошлись стране в 40 тысяч бессмысленно потерянных жизней, 40 тысяч отважных дворян, убитых в поединках, возникавших, как правило, по самым пустяковым поводам.

Примерно в то же время, когда в свет вышла книга Сен-Дидье, в стране обострилась политическая ситуация в том духе междоусобицы, который превратил «прекрасную Францию» в одну огромную champs clos[72], где паписты и гугеноты, роялисты и лигисты каждый день мерялись силами, прибегая к худшему из доводов – оружию, – и, естественно, искусство фехтования вышло на первое место.

Это была эпоха, когда красота женщины оценивалась по количеству дуэлей и, стало быть, смертей, которым она стала причиной, и когда ссора двух мужчин влекла за собой участие в дуэли всех их друзей, оказавшихся под рукой.

Любой, кто прочтет Брантома, поймет, что Меркуцио нисколько не перегибает палку, когда в беседе с Бенволио говорит о драчливых привычках пустоголовой молодежи того времени.

«Ты! Да ты готов с человеком подраться из-за того, что у него волосом больше или волосом меньше в бороде, чем у тебя. Ты с человеком подерешься за то, что он орехи щелкает, единственно по той причине, что у тебя у самого глаза орехового цвета… Ну чьи глаза, кроме твоих, увидят тут предлог для ссоры? В твоей голове задору что в яйце – белка с желтком… что, впрочем, не мешает ей от частых колотушек походить на выеденное яйцо. Ты раз подрался с человеком за то, что он кашлял на улице и кашлем разбудил твою собаку, которая спала на солнце!»[73] Такое описание вполне подошло бы придворному Карла IX.

Итак, неудивительно, что первое же появление трактата о секретах владения клинком имело необычайный успех – несмотря на его сравнительную бесполезность, – тем более что он был посвящен королю и принят королем, который хоть и отличался немощным здоровьем и немощным умом, однако же очень интересовался всеми вопросами оружия и спортивных забав.

Даже если бы «gentilhomme Provençal» не считался отцом французской науки о фехтовании, его книга была бы замечательна содержащимися в ней историческими анекдотами и быстро стала бы библиографической редкостью.

Сен-Дидье впервые использовал удобный способ давать пояснения на примере двух персонажей, которые совершают соответственные действия. Помимо этого усовершенствования, а также многочисленных рисунков, составленных в группы таким образом, чтобы проиллюстрировать последовательные этапы боя, его книга – всего лишь переписанный метод ди Грасси в той части, которая трактует бой с одним мечом.

Сен-Дидье учит трем стойкам. Первая низкая, в сущности, это третья стойка ди Грасси[74]. Вторая на высоте плеча, острие клинка нацелено в левый глаз противника. Третья очень высокая – первая стойка ди Грасси, острие клинка направлено сверху вниз в лицо противника.

Положение левой руки все время меняется, рука двигается то вперед, то назад, то выше, то ниже в зависимости от постоянно меняющегося положения противников относительно друг друга.

Примечательно, что левая рука, если она не вооружена кинжалом, ни при каких обстоятельствах не отводится за спину, учитывая, что система предусматривала, по крайней мере, столько же ударов, сколько и уколов, и что подъем левой руки, притом что для продвижения использовались только шаги, явно никак не влиял на сохранение равновесия.

Рис. 27. «Tenue et garde du premier coup pour exécuter et faire le quatriangle, pour le Lieutenant et le Prévost»

Сен-Дидье называет словом demarches различные системы шагов, позволяющих противникам сходиться или отдаляться друг от друга. Хотя шаги эти ненаучны и опасны, автор постарался классифицировать их и приспособить ко всем видам атаки или обороны.