Полная версия:

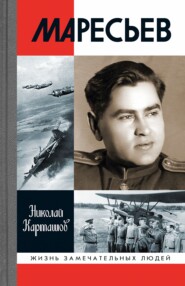

Маресьев

Но чем бы Маресьев тогда ни занимался, мечта стать летчиком не давала ему покоя. Всего лишь год с небольшим прошел, как он впервые увидел крылатую машину, и с того дня сердце призывно звало его летать. Юношеское воображение рисовало захватывающие картины летной жизни. Даже во сне, случалось, он парил в облаках. Небо – безбрежное, высокое, неохватное – притягивало и притягивало к себе загадочной неотступной силой. Наблюдая каждодневно за голосистыми стаями белокрылых чаек над Волгой, Алексей мысленно летел вместе с ними на большой серебристой птице.

А тут еще масла в огонь подлил призыв ЦК ВЛКСМ: «Комсомолец – на самолет!» Он прозвучал 25 января 1931 года с трибуны IX съезда комсомола, где было принято решение взять шефство над Военно-воздушными силами Красной армии. В своем обращении делегаты заверили «всех бойцов, командиров, политработников Военно-воздушного флота страны в том, что Ленинский комсомол, принимая шефство над воздушным флотом, сумеет с честью выполнить свои новые задачи, новые обязательства». Делегаты определили задачи: «Дадим стране 150 тысяч летчиков!» и «Трудовой народ, строй воздушный флот!» Профессия пилота, которой грезил Маресьев, становилась одной из самых популярных, она олицетворяла лучшие качества человека.

«Тридцатые годы были временем становления и бурного роста советской авиации, которая сделалась именно тогда любимым детищем народа, – вспоминал о той эпохе заслуженный летчик-испытатель С. А. Микоян. – Летчиков любили, летчиками восхищались. То и дело сердца миллионов почитателей авиации охватывали волнение и энтузиазм, вызванные радостными, героическими, а порой и трагическими событиями – перелетами, рекордами, авиационными праздниками, спасением челюскинцев, полетами и гибелью самолета-гиганта “Максим Горький”, экспедицией на Северный полюс и, наконец, боевыми делами наших авиаторов».

Как свидетельствуют документы, отклик населения на «авиационные» призывы носил массовый характер. В течение нескольких лет в авиационные школы было принято 30 тысяч коммунистов и комсомольцев. Во всех уголках Советского Союза шел сбор средств на развитие авиации и авиационного спорта. В частности, в период с 1931 по 1936 год только самолетный парк Осоавиахима увеличился в 20 раз, было открыто 150 аэроклубов, 240 планерных станций, имелось 2 тысячи планеров, сооружено 600 парашютных вышек. Членами Общества друзей Воздушного флота было собрано за неполных три года в целом по стране 6 миллионов рублей золотом, на которые авиационная промышленность построила более 300 военных самолетов. Так росли, крепли и расправлялись крылья страны.

Маресьев решил поступать в 7-ю Сталинградскую военно-авиационную школу имени Сталинградского Краснознаменного пролетариата. Однако первая попытка оказалась неудачной.

– На что жалуетесь, юноша? – спросил врач, когда Алексей начал проходить медицинскую комиссию.

– Я здоров. Собираюсь поступать в летную школу.

Врач придирчиво провел медосмотр: послушал, постучал молоточком, заставил поприседать, померил пульс. Потом, словно следователь во время допроса, строго глядя в глаза Алексея, спросил:

– Ревматизмом, желтухой в детстве болел?

– Не помню, малость ноги болели. Судороги были, а потом прошло, – покраснев, соврал Алексей.

– Все ясно. Дорога в небо тебе, дорогой юноша, закрыта, – продолжал врач.

– Как закрыта? – с недоумением спросил Маресьев.

– Так закрыта. Представь, что будет с тобой, если в полете вдруг сведет судорогой ногу? Что ты будешь делать? А? Посему живи на земле, юноша. Здесь безопасней, – вынес окончательный вердикт врач.

К сожалению, вторая попытка стать летчиком тоже не увенчалась успехом. Причем в Камышине Алексей медкомиссию прошел, а в Сталинграде его опять забраковали по здоровью. Но цель стать летчиком не покидала парня ни на минуту, хотя в то время он поступил учиться на рабфак Саратовского сельскохозяйственного института имени М. Горького. Как-то ему попалось на глаза в газете «Правда» объявление о приеме в Московский авиационный институт. Прочитав объявление, рассудил так: если не гожусь для военной авиации, то, может, хоть в Гражданский флот возьмут… Не откладывая дела в долгий ящик, отправил письмо в Москву. Скоро пришел ответ, ему прислали правила приема и он стал готовиться к поступлению.

В редкие, свободные от работы и комсомольских дел часы Алексей шел в библиотеку, где брал учебники по математике, физике… Засиживался там вплоть до закрытия библиотеки. Нередко, после упорных сидений за учебниками, читал книги об авиации, о русских покорителях неба С. И. Уточкине, выдающемся военном летчике штабс-капитане П. Н. Нестерове. А в свежих номерах газет и журналов находил имена героев-современников.

Вся страна тогда переживала за судьбу парохода «Челюскин», раздавленного льдами в феврале 1934 года в Беринговом проливе. Спасением экипажа и членов экспедиции занимались летчики. Первым самолетом, севшим на льдину размером 150 на 400 метров, был АНТ-4 А. В. Ляпидевского. Причем до этого он произвел 28 вылетов и только 29-й стал удачным. Отважный летчик снял со льдины 10 женщин и двоих детей. Вслед последовали полеты С. А. Леваневского, В. С. Молокова, Н. П. Каманина, М. Т. Слепнева, М. В. Водопьянова, И. В. Дорогина – первых в истории страны Героев Советского Союза, которые вывезли на материк остальных членов экспедиции.

Для Маресьева эти летчики-герои являлись образцом для подражания. Чуть позже и до конца жизни главным его кумиром станет Валерий Чкалов, слава и известность которого были сравнимы в ХХ веке только со славой первого космонавта Земли Юрия Гагарина. К месту сказать, Чкалов и Маресьев были очень похожи своими твердыми, прямыми характерами. Что одного, что другого отличали невероятная одержимость в достижении поставленной цели, истовая преданность летному делу и горячая любовь к Родине. И еще их сближала родственность душ, настоящих русских – открытых и щедрых.

Пример отважных летчиков-полярников вдохновлял добиваться поставленной цели. Поэтому Алексей с еще большим желанием и настойчивостью стал готовиться к поступлению в институт. Но жизнь неожиданно внесла в его планы коррективы.

В начале 1934 года юношу пригласили в райком комсомола. Разговор был недолгий.

– Ты, Алексей, наверное, знаешь, что в Дальневосточном крае начато строительство города Комсомольска-на-Амуре, – сказал один из секретарей райкома. – Возводить его поручено комсомолу. Сегодня стройке требуются квалифицированные кадры, в том числе и токари. Поэтому райком решил направить тебя на эту стройку как активного и надежного комсомольца.

– Меня? – каким-то потухшим и удивленным голосом спросил Маресьев.

Алексей явно не ожидал такого поворота событий. Нет, он не испугался – не робкого десятка. Просто его план связать судьбу с авиацией рушился, будто прорванная водой плотина. Попытался было объяснить секретарю, что собрался поступать учиться в авиационный институт. Но тот и слушать ничего не хотел.

– Если не поедешь, – давил на него секретарь, – то тогда клади комсомольский билет на стол.

Дальше разговор пошел на более высоких тонах. Нервы у Алексея не выдержали. Он быстро достал из нагрудного кармана пиджака красную книжицу и с жестким прихлопом, как костяшкой в игре домино, положил ее на стол. После этого молча и быстро вышел из кабинета. Внутри у него все горело, словно в жаркой печи.

Мать сразу уловила в поведении сына перемены, когда он непривычно рано вернулся домой.

– Ленька, ты вроде говорил, что сегодня у вас комсомольское собрание. Отменили? – спросила Екатерина Никитична.

– У меня нет комсомольского билета, мама.

– Где же он? Потерял, что ли?

– Нет, мама, не потерял, я сам его отдал.

– Как так – отдал?

– Заставили в райкоме комсомола. Сказали, что я должен ехать на Дальний Восток на стройку города. Я им ответил, что собрался поступать в Московский авиационный институт. Но меня никто слушать не хотел. У них разговор короткий: не поедешь, говорят, тогда клади комсомольский билет на стол. Я и положил.

– Не дело это, Ленька, не дело, – расстроилась Екатерина Никитична. – Иди в райком, бери свои слова обратно и признай свою ошибку…

– Да, мама, погорячился я, – согласился он.

Пристыженный матерью Алексей пошел в райком, повинился. Спустя годы Маресьев вспоминал о своем опрометчивом поступке: «Разгорячился я тогда, крепко разозлился. А у них разговор короткий: “Не поедешь? Клади на стол комсомольский билет”. Ну, я и выложил. Мать у меня идейная была – плакала, когда узнала, причитала. Но все, к счастью, обошлось. И неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, не отправься я все-таки на Дальний Восток… Когда перед отъездом на Дальний Восток я проходил медкомиссию, ко мне подошла участковый врач Михайлова и так по-матерински сказала: “Алеша, ты, конечно, можешь не ехать. Но знай: если ты одной ногой ступишь на ту землю, все твои болезни пройдут – и малярия, и ревматизм”. Я и подумал, что раз смогу выздороветь, то и летчиком стану…» И далее: «И вот на руках у меня путевка. Мама собирает в дорогу, плачет: она переживает, что буду работать далеко-далеко от нее, в Хабаровском крае, среди чужих людей. Она беспокоится о моем здоровье, но я еду. Вместе со своими друзьями-комсомольцами из родного Камышина – еду жить и работать в город, которого пока еще нет на карте».

Вскоре колеса поезда уже мерно отстукивали по накатанным рельсам марши долгих дорог. В такт колесам слегка вздрагивали вагоны. В числе многих сотен комсомольцев-добровольцев Маресьев ехал строить город на далеком Амуре. Путь предстоял далекий, многосуточный, практически через всю страну. Сначала до Хабаровска, а оттуда – до места назначения по реке.

Решение о возведении в тамошнем краю города военно-промышленного назначения было принято руководством страны в целях защиты дальневосточных рубежей Советского Союза от внешних врагов. Это место, в районе села Пермское, выбрали исходя из географического положения, поскольку Владивосток, Хабаровск, Николаевск-на-Амуре и Благовещенск либо располагались недалеко от государственной границы, либо были уязвимы для нападения со стороны морской акватории. Новый город должен был стать оборонным центром Дальнего Востока и поставлять Родине военные самолеты и подводные лодки.

В паровозной дымке растаяли тихий и милый его сердцу Камышин, пропахший запахами сосен и древесного спирта лесопильный завод, огромная серебристо-синяя скатерть Волги. Поезд, протяжно покрикивая на небольших полустанках, все дальше и дальше увозил Алексея от родных мест. Навстречу бежали широкие степи, стройные шеренги лесов, серые громады гор и округлые сопки…

После двадцати с лишним суток пути эшелон, в котором ехал Маресьев с новыми товарищами, благополучно прибыл в Хабаровск. В столице дальневосточного края добровольцам дали два дня отдыха, отвели в баню. И снова в дорогу, теперь уже по реке. Впереди нашего героя ждала романтика неизведанного…

Глава 2. Обретение крыльев

Все выше, и выше, и вышеСтремим мы полет наших птиц,И в каждом пропеллере дышитСпокойствие наших границ.Авиамарш. Слова П. Д. Германа. 1921 годПароход под названием «Клара Цеткин», щедро выплеснув своими пузатыми бортами крутые свинцовые волны на берег, пришвартовался к большому дощатому пирсу. Тут же с судна по трапу длинной змейкой начали сходить пассажиры с котомками, узлами, деревянными чемоданами. Берег, заставленный множеством больших и маленьких ящиков, поддонами с кирпичом, цементом, штабелями бревен и бочек, заполнили парни и девушки в фуфайках, куртках, шинелях… Людское половодье забурлило, взволновалось.

Маресьев, как и его попутчики, с интересом рассматривал окрестности. Неподалеку от берега, где еще недавно находилось нанайское стойбище Дзёмги, теперь виднелись корпуса строящегося авиационного завода и длинные коробки деревянных бараков. Неожиданно с высоты сложенных горой ящиков донесся громкий голос:

– Комсомольцы! Не каждому дано совершить в жизни дело, остающееся в веках. Вам дано это счастье: вы оденете в гранит обрывистые берега Амура, зальете асфальтом широкие проспекты, построите завод…

Речь с импровизированной трибуны держал сам начальник строительства авиазавода К. Д. Кузнецов. Заканчивая свое пафосное выступление, оратор, вдохнув воздуха, во всю силу выпалил в рупор:

– Уррра!

– Урр-ааа! – дружно подхватили его клич сотни голосов.

И тут же эти голоса запели песню, которая перекатным эхом покатилась по реке и сквозь вековые сосны и кедры:

– Это есть наш последний и решительный бой…

Настрой у всех был боевой, парни и девушки рвались в дело. Большая партия комсомольцев, в составе которой приехал Маресьев на берег Амура, была не первой по счету после начала строительства города. Первая же группа численностью около тысячи человек здесь высадилась 10 мая 1932 года. Непосредственно на «Авиастрой», впоследствии завод № 126, 26 мая того же года прибыло 1839 человек. За два года первостроители сделали немало. Но работы было еще непочатый край. С избытком хватало и трудностей.

Несмотря на то, что новый город заложили примерно на одной широте с Белгородом и Воронежем, климат здесь был отнюдь не как в средней полосе. Его климатические характеристики – прямой аналог Крайнему Северу. Зимой – свирепейшие ветры, колючие метели и трескучие морозы ниже –40°, а летом – палящая жара в сочетании с высокой влажностью и нашествием полчищ гнуса.

Суровая природа вкупе с тяжелыми бытовыми условиями, скудным и однообразным питанием, нехваткой техники, транспорта и инструментов тормозили темпы строительства оборонного предприятия. Как свидетельствуют документы, из-за недостатка витаминов многие работавшие на стройке заболевали цингой, умирали. «Каждый день от болезни умирало 10–15 человек, – вспоминал впоследствии один из первостроителей И. Я. Вилинов. – Сначала делали гробы, а потом не стали делать. Стали хоронить как в братских могилах – по несколько человек».

Были также допущены и серьезные просчеты в строительстве. Когда первый отряд приступил к рытью котлована для закладки фундамента главного корпуса завода, местные жители предупреждали строителей о том, что данный участок часто затапливается. Что вскоре и произошло. Во время осеннего паводка разгулявшийся Амур залил котлован, взлетно-посадочную полосу строящегося аэродрома, а также частично уничтожил складированные строительные материалы. После случившегося руководство стройки вынуждено было изменить проект. Новую заводскую площадку и взлетно-посадочную полосу перенесли на более возвышенное место и на расстояние пяти километров.

Все вышеперечисленные факторы привели к оттоку рабочей силы с объектов. По состоянию на 1 апреля 1934 года из 2500 комсомольцев, приехавших на строительство, в наличии было 460 человек, остальные умерли или разными способами покинули стройку. Так что прибытие Маресьева и сотен его сверстников на берег Амура было как нельзя кстати. И песня, которую они пели про решительный бой, тоже была к месту.

В штабе стройки авиационного завода кадровик задал Алексею стандартный вопрос:

– Профессию имеешь?

– Токарь я. ФЗУ окончил. Моторы также знаю, был мотористом-дизелистом, – ответил он.

– Токари и мотористы нам пригодятся, но сейчас позарез нужны лесорубы и разнорабочие. Вот как нужны! – особо подчеркнул кадровик и быстро, словно шашкой, резанул ладонью вдоль своей шеи.

Продолжил:

– Топор держать умеешь? Комсомольску требуется лес. Потом устроим тебя по специальности. А сейчас организуется бригада для заготовки леса в тайге. Жилья там нет. Так что решай…

– Я согласен, записывайте, – последовал его ответ. – Когда выезжать?

В тот же день бригада, получив по буханке хлеба и по банке тушенки на четверых, на лодках переправилась через Амур и к ночи прибыла на Пиванский лесоучасток, расположенный рядом с бывшим нанайским селением Пиван.

Новоиспеченные лесорубы сразу развели костер, соорудили из бревен времянку… Переночевав, с утра, как только солнце вскарабкалось на пустынное небо, принялись за работу. Стройка ждала лесоматериал. И ничего что пила поперечная выдавалась на четыре человека, а топор – на два… Громко, словно близкие раскаты грома, застучали топоры, зажужжали шмелиным роем пилы.

Работа у Маресьева была не из легких. В тайгу войдешь, как говорят, неба не увидишь. Пилить вековые стволы деревьев, рубить сучья – под силу только физически крепким, выносливым людям. Алексея нельзя было причислить к таковым по причине перенесенной в детстве тяжелой болезни. Однако он старался трудиться наравне с остальными членами бригады. Самоотверженно, до кровавых мозолей на ладонях. Тем не менее бригадир Николай Шаров, вчерашний демобилизованный красноармеец, во время смены заметил вялость в работе Маресьева, спросил:

– Ты что, Алексей, не здоров?

– Нет, все в порядке, – с нажимом на бодрость в голосе ответил Маресьев.

И как ни в чем не бывало, не показав виду на приступ ревматизма, продолжил пилить с напарником очередную сосну. Вообще побороть недуг Маресьеву помогали занятия спортом. Это подтверждают и товарищи, работавшие с ним в бригаде. Каждое утро Алексей поднимался затемно, когда еще все спали, совершал пробежку по лесу, потом выполнял различные физические упражнения. Делал он это в любую погоду. «Что-то поразило меня тогда, через некоторое время выяснилось, что я совершенно здоров», – скажет впоследствии в одном из интервью Маресьев.

Спустя десятилетия, вспоминая годы своей горячей комсомольской молодости, он напишет и эти строки: «В 1934 году по призыву ЦК ВЛКСМ вместе с сотнями юношей и девушек поехал на строительство Комсомольска-на-Амуре. Думали мы тогда, строители этого, ставшего теперь уже всем известным, города, что мы совершаем героический поступок? Конечно, нет. Мы знали, что надо работать, и работали. Мы знали, что на месте дремучей тайги должен быть построен город, и мы его строили. Мы знали, в этой борьбе с природой и трудностями нельзя давать ни себе, ни товарищу, ни малейшей поблажки и мы были требовательны к себе и к другим. Это было настоящее мужество тысяч и тысяч юношей и девушек, комсомольцев. Это сделало строительство Комсомольска-на-Амуре славной страницей в истории Ленинского комсомола».

Действительно, Алексей и его товарищи не думали о том, что совершают подвиг. А это и был настоящий подвиг, только трудовой:

Была тайга, в ветвях играли белки,Молчал седой задумчивый Пиван…Построим, построим мы скоро,На месте тайги и болотСоветской республики городИ с городом новый завод.За сравнительно небольшой срок лесозаготовители Пиванского участка, на котором трудился Маресьев, поставили городу несколько сотен тысяч кубометров древесины. По подсчетам историков, каждое третье деревянное здание Комсомольска-на-Амуре перед войной построено именно из пиванского леса. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что Маресьев внес свою весомую лепту в строительство города.

Еще один штрих к работе Маресьева на Пиванском лесоучастке. На одном из тамошних складов кто-то из рабочих обнаружил трофейный генератор японского производства. Однако он был в неисправном состоянии. Алексей его отремонтировал. Причем дал ему жизнь практически без инструментов: одними руками разобрал генератор, изучил его устройство, вновь собрал и отладил. Бригадир привез из города бочку горючего. С этого дня вечерние посиделки в бараке стали проходить при электрическом свете.

Шумно, с комментариями лесорубы читали газеты и журналы, которые привозил на лодке старый нанаец-почтальон. В этих изданиях писалось о том, что на Западе не верят в возможность создания в глухой тайге нового города. Не по зубам, мол, это Советам. Провалятся они со своей затеей, только мир насмешат. «Как там мир – мы не знали, но смеялись от души, – вспоминал Маресьев. – А утром снова работали с остервенением, крушили и крушили вековую тайгу. Волокли мерзлые стволы и, придавленные их тяжестью, продутые зимним амурским ветром, в своих худых телогрейках, были счастливы. И казалось, видели то, что существует сегодня, – белокаменный город на берегу великой реки, прямые проспекты, нарядную толпу у театра, корпуса заводов, возвышающиеся над тайгой».

Весной 1935 года штаб строительства авиазавода получил два катера-буксира. Тут же вспомнили о волгаре, как иногда называли Маресьева, его специальности моториста. Вскоре Алексей был оформлен в качестве механика-дизелиста на катер «Партизан». Он также получил место в общежитии у Силинского затона. Катер таскал баржи с различными грузами. В Киселевку[5] ходили за известью, в Болонь[6] – за овощами, в Малмыж[7] – за бутом. Часто маршрут катера пролегал на рыбацкие тони, где запасались рыбой. Были и дальние плавания – в Хабаровск, Благовещенск. Там загружались станками, оборудованием, мебелью… Алексей успешно справлялся со своими обязанностями. Андрей Гапонов, наставник Маресьева, был доволен: его подопечный не допустил ни одного случая выхода из строя какого-либо узла или механизма.

В том же году рядом со строящимся авиазаводом был создан аэроклуб. В заявлении, которое тут же подал Алексей в приемную комиссию аэроклуба, он написал: «Прошу зачислить меня в число слушателей летной школы при аэроклубе, так как у меня большое желание изучить самолет и его вождение в воздухе. Прошу в просьбе не отказать. 7 августа 1935 года». И хотя желающих было много и отбор в аэроклуб был строгим, Маресьева приняли в числе первых. Всего в клуб записались, как свидетельствуют документы, 75 человек. Что главное: у медкомиссии не возникло к юноше вопросов по здоровью. Мечта летать начала обретать реальность.

Но правда и то, что на первых порах аэроклуб значился только на бумаге. У новой организации не было ни аэродрома, ни классов для занятий, ни помещений для хранения имущества, как, впрочем, и самого имущества. Только тогда, когда аэроклуб поставили на баланс Осоавиахима, жизнь в нем закипела, как вода в котелке. Организацию усилили кадрами – инструкторами, техниками.

В свободное от работы время Алексей вместе с другими учлетами (учащимися летной школы) раскорчевали место для летного поля, выровняли его, сделали разбивки взлетно-посадочной полосы. Завершением их работы стала установка длинного шеста, на котором был закреплен матерчатый белый мешок с черными полосами – указатель ветра или так называемая «колбаса». Одновременно со строительством летного поля учлеты возвели барак, оборудовали классы.

Не стало дело за материальной частью – аэроклуб получил два учебных биплана У-2. Чуть позже к ним прибавились еще два. Самолеты были не новые – с обшарпанными, потрепанными фюзеляжами, латаными-перелатаными крыльями. Но для подготовки будущих летчиков вполне годились. Правда, была напряженка с горючим. Учлеты ходили по базам и буквально по капле выцеживали его из пустых бензиновых бочек. Маресьеву однажды посчастливилось добыть ведро масла. Иными словами, ребята делали все для того, чтобы полетать, пусть и на видавших виды У-2.

Для современного читателя поясним: У-2 (впоследствии По-2) – это тот самый знаменитый «кукурузник». Он же – «колхозник», «воздушный сеятель», «лесник»… В годы Великой Отечественной войны его переделали в легкий ночной бомбардировщик. Солдаты вермахта называли самолет «Ночной фельдфебель», поскольку он не давал им спать по ночам, а также «Рус фанер» и «швейной машинкой». Вот на этой будущей легенде отечественной авиации и начинался путь Маресьева в небо.

Занятия в аэроклубе проходили без отрыва от производства. Как правило, по вечерам. Электричества не было, теоретический курс летного дела курсанты постигали при свете керосиновой лампы. Требования к учлетам были достаточно жесткие: учишься не в ущерб работе, плохо относишься к учебе – «от винта», то есть отчисляешься из аэроклуба. Законы неба суровы: дисциплина во всем – в большом и малом. Неудивительно, что многие учлеты испугались трудностей, покинули аэроклуб. Из тех первых 75 курсантов, зачисленных в клуб, к концу обучения остались самые стойкие – всего 12 человек.

Учился Алексей старательно. Первым учебником летного дела для него стал «Курс летной подготовки школ ВВС РККА». Этот учебник, который еще называли букварем, был написан мудро и толково. В частности, строгие требования к учебе летчика гармонично сочетались с нормами морали. Опыт бывалых пилотов показывал, что небо не прощает ошибок летчику на земле, – они, как правило, проявляются и в полете.

Особенно четко эта взаимосвязь подчеркивалась в п. 5 наставления, в котором было записано: «Постоянно воспитывать в себе: воинскую дисциплинированность как на земле, так и в полете; организованность, культурность в работе и быту; постоянную внимательность даже к мелочам, аккуратность, точность, быстроту в действиях и, особенно, разумную инициативность при выполнении поставленной задачи…»

Важные рекомендации также содержались в п. 14, где говорилось о том, что летчик не должен «падать духом при временных неудачах: наоборот, при неудачах проявлять еще больше находчивости, упорства и воли, еще больше работать над преодолением трудностей, при успехе же не зазнаваться, не допускать ослабления внимания, расхлябанности, насмешек над товарищами. Помнить, что в летной работе серьезное, осмотрительное, внимательное отношение к каждому полету и занятию, к каждой мелочи необходимо каждому летчику, независимо от его качеств, летного умения и стажа. Нарушение этого правила обязательно кончается поломкой или аварией, соблюдение его обеспечивает постоянную безаварийную высококачественную работу…».