Полная версия:

В гостях у сказки Александра Роу

Сергей Капков

В гостях у сказки Александра Роу

© Капков С.В., 2021

© ООО «Издательство Родина», 2021

Александр Артурович Роу

«Жемчужины» Александра Роу

В своей легендарной «Азбуке» Георгий Францевич Милляр написал: «История кинематографа – хотел бы посмотреть, как вы вычеркнете из нее сказки Роу». Действительно, когда мы говорим о жанре киносказки, то, в первую очередь, вспоминаем фильмы Александра Артуровича Роу.

В пору моего детства на телевидении была удивительная передача, пожалуй, одна из самых рейтинговых (как бы сейчас выразились) – «В гостях у сказки». Всеми любимая Валентина Леонтьева представляла каждый фильм, рассказывая о его создателях или об авторах самой сказки. Понятно, что чаще других героем передачи становился Роу, ведь в Советском Союзе он снял рекордное количество детских картин. Благодаря телевидению, мы – начинающие зрители – узнали эту фамилию и запомнили ее на всю жизнь. Сегодняшним детям она, увы, ничего не говорит, и это несправедливо. Конечно, сейчас другие герои, другие сказки, но рано или поздно мы все равно включаем «Морозко» или «Варвару-красу», смотрим сами и показываем своим детям.

Режиссеры не жаловали детскую тематику, а уж за сказку старались не браться вообще, а если брались – редко когда получалось качественно. Александр Роу оказался настоящим волшебником, у него не было неудач. От первого до последнего фильма – шедевры. Как ювелирно он проводил комбинированные съемки – загадка до сих пор. А какая в его фильмах природа! Какие замечательные, узнаваемые характеры! Ирландец по происхождению, он оказался едва ли не самым русским режиссером, тонко чувствующим традиции, фольклор, юмор.

В перерыве между съемок

Роу собрал уникальную творческую команду. С ним сотрудничали лучшие сценаристы, операторы, художники, композиторы, ассистенты. У него снимались удивительные актеры, которые, в большинстве своем, карьеры в кино не сделали. В нашей памяти они так и остались «сказочными». Отчасти, есть в этом «вина» и самого Александра Артуровича. Он предпочитал работать с проверенными людьми, которым доверял. То есть, все игровые сцены он давал на откуп артистам, не объясняя задачи. Есть сценарий, выстроены декорации, команда «мотор!» – и пошла съемка. Как актеры будут работать – им виднее, они своему мастерству учились. Поэтому Роу старался в каждом новом фильме занять всех своих постоянных исполнителей и не разрешал им «халтурить» на стороне. И когда режиссера не стало, многие из его любимых актеров оказались не у дел.

Эта книга не об Александре Роу, она посвящена его актерам, их судьбам, ролям в кино и театре.

Эта книга и об Александре Роу, поскольку его имя всплывает в разговорах, воспоминаниях, забавных историях едва ли не на каждой странице. У кого-то чаще, у кого-то реже.

Биография Александра Роу немыслима без Георгия Милляра. Звезды расположились так, что эти два художника встретились в самом начале своего творческого пути. В первой же сказке Роу Милляр сыграл свою первую главную кинороль, и больше они не разлучались. Ему одному было позволено создавать в каждом фильме по два-три характера. В «Морозке» Милляр был Бабой Ягой и старым Разбойником, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» – Чертом и Сплетницей, в «Василисе Прекрасной» – Отцом, Ведьмой и Гусляром. Артист снялся почти в сотне фильмов, но только самые дотошные киноведы могут перечислить НЕсказки с участием Милляра. К сожалению, об этих ролях почти нечего сказать.

Больше других снимался у Александра Роу еще один исполнитель ролей стариков Анатолий Кубацкий. Он играл как королей (Унылио, Водокрут, Йагупоп 77-й), так и мужичков-замухрышек. Играл потрясающе. Казалось бы, что можно играть в сказках? «Хороший» персонаж, или «плохой» – все предельно ясно. Но не были бы отечественные сказки лучшими в мире, если бы артисты шли по такому примитивному пути. Злодеи Кубацкого – это существа с узнаваемыми человеческими характерами. Йагупоп беспросветно туп и примитивен, но в то же время он ни на минуту не забывает, что король. Водяной Водокрут в какой степени хитер и коварен, в такой же весел и говорлив. А как великолепны работы Кубацкого на радио! Его голос был так богат всевозможными оттенками, так выразителен и индивидуален, что завораживал слушателей мгновенно, а сам актер владел им, как волшебной палочкой.

В сказках Роу особенно хороши исполнители так называемых отрицательных ролей. Почему-то герои не очень-то ярки и привлекательны. Другое дело – Сергей Столяров. Открытое лицо, лучезарная улыбка, морщинки около вечно смеющихся глаз – в нем зрителям нравилось все. Герой пафосного «Цирка» так органично вписался в сказочный кинематограф, что после него другим актерам стало сложно создавать образ былинного русского богатыря: им уже просто нечего было делать. Столяров задал очень высокую планку. Артиста, как эстафетную палочку, принял у Роу Александр Птушко и снял замечательную сказку «Садко».

У Александра Роу снимались и другие звезды, но обычно их участие ограничивалось одним-двумя фильмами. Это Петр Алейников («Конек-Горбунок»), Лидия Сухаревская и Ирина Зарубина («Василиса Прекрасная»), Владимир Володин, Мария Миронова и Рина Зеленая («Драгоценный подарок»), Сергей Мартинсон и Людмила Хитяева («Вечера на хуторе близ Диканьки»), Михаил Кузнецов и Нинель Мышкова («Марья-искусница»), Андрей Файт («Королевство кривых зеркал»), Леонид Харитонов («Огонь, вода и… медные трубы»), Татьяна Пельтцер и Инна Чурикова («Морозко»), Савелий Крамаров («Золотые рога»).

Замечательная находка режиссера – образ Бабушки-сказительницы, которая высовывалась из окошка в начале каждого фильма и начинала рассказывать зрителям очередную историю. Эту роль играла народная артистка СССР, ветеран мхатовской сцены Анастасия Платоновна Зуева.

Прекрасные взаимоотношения сложились у Роу с Михаилом Пуговкиным. Бытовой, комедийный актер, он настолько органично вошел в жанр киносказки, что одно время Роу отдавал ему на откуп всех царей.

Часто снимался в сказках Алексей Смирнов. Начал с эпизодической роли казака в «Вечерах», а закончил одним из главных героев в «Золотых рогах».

Дважды у Роу снималась загадочная Лидия Вертинская. Грузинская княжна, вдова великого Александра Вертинского, она с удовольствием исполнила роль бессердечной Гадины-Анидаг в «Королевстве кривых зеркал».

«Своей» стала для Александра Роу и королева комедии Тамара Носова. Любопытно, что в сатирических лентах она всегда играла классических идиоток или бюрократок, а в сказках Носова стала воплощением доброты.

Для Марии Барабановой «звездной» ролью стал Кот в сапогах. Она снималась в сказках и до, и после, но успех и славу ей принес именно Александр Роу.

Ну, а «командой» Роу, его антрепризой стали менее знаменитые актеры. Прежде всего, это Вера Алтайская (Тетушка Непогодушка в «Марье-искуснице», Асырк в «Королевстве кривых зеркал», Мачеха в «Морозке»). С некоторых пор эта замечательная актриса снималась только в сказках, играя малоприятных особ. «Большое кино» было к ней несправедливо.

Александр Хвыля (Морозко, Чуб в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», Повар в «Королевстве кривых зеркал») многие годы оставался главным Дедом Морозом страны, вел кремлевские елки. Он и звание «народного» получил за новогодние представления. «Сказочникам» этого почетного звания не давали. Милляра «осчастливили» в 85 лет, после Перестройки. Так что Хвыля был единственным «народным» в команде Александра Роу.

Павел Павленко (Подводный царь в сказке «Огонь, вода и… медные трубы», Старик в «Морозке») – изумительный комик. Когда он искал место в каком-нибудь театре и обратился в Оперетту, Григорий Ярон сказал: «Мне второй Ярон в труппе не нужен!» Павленко изумительно смотрелся в сказках: смешная внешность, смешной голос, маленький рост…

Лев Потемкин (Агафон в «Василисе Прекрасной», Чернобородый в «Огне, воде и… медных трубах») был правой рукой Александра Артуровича с первых же фильмов. Он помогал в поисках новых идей, иногда ассистировал в режиссуре, на съемках опекал молодежь. Он же довел до конца идею последней сказки Роу – «Финист – Ясный сокол», которую снимал Геннадий Васильев. Там Потемкин сыграл Фингала.

В «антрепризу» Александра Роу в разные годы входили Никита Кондратьев (Антон в «Василисе Прекрасной»), Татьяна Барышева (Бабушка в «Королевстве кривых зеркал»), Аркадий Цинман (Абаж в «Королевстве кривых зеркал»), Лидия Королева (Прасковея в «Варваре-красе»), Зоя Василькова (Императрица в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»), Валентин Брылеев (Тамбур-мажор в «Королевстве кривых зеркал»), Варвара Попова (Степанида в «Варваре-красе»), Борис Сичкин (Жених в «Варваре-красе»).

Порой для режиссера не было важно наличие актерского диплома, если исполнитель идеально подходил на роль. Так у него появились Наташа Седых («Морозко»), Алеша Катышев («Огонь, вода и… медные трубы»), Таня Клюева и Сережа Николаев («Варвара-краса, длинная коса»).

К сожалению, подробно рассказать обо всех жемчужинах Александра Роу сегодня уже невозможно. Многих актеров давно нет, и некому поделиться воспоминаниями о них. Но все же кого-то мне посчастливилось застать, об иных рассказали близкие и друзья. Надеюсь, узнать их истории читателям будет так же интересно, как когда-то – мне.

Георгий Милляр

Его приглашали жить и работать в Голливуде, обещали виллу и личного шофера, но Георгий Милляр ко всему относился с иронией и ничего в своей жизни менять не собирался. Здесь его знали и любили все. Его имя прочно связано с таким фольклорным персонажем как Баба Яга, которая благодаря уникальному таланту актера приобрела человеческий вид и стала весьма миловидной старушкой. А еще Георгий Милляр оставил после себя замечательную Азбуку, цитаты из которой ушли в народ и стали «крылатыми».

«Анкета – нездоровый интерес к чужой биографии»Георгий Милляр родился 7 ноября 1903 года в Москве. Его отец французский инженер Франц Карлович де Мильё к тому моменту уже прочно обосновался в России и работал на железной дороге. Здесь он женился на Елизавете Алексеевне Журавлевой, дочери богатейшего русского золотопромышленника. Семья Милляров жила хорошо, единственный сын воспитывался среди бонн и гувернанток, обучался языкам, музыке и живописи. У семьи была роскошная квартира в центре Москвы и дача в Геленджике. В 1906 году Франц Карлович, не дожив до революции, умер от болезни на ялтинском курорте. Отца Милляр не помнил, но ежегодно навещал его могилу в Ялте.

С малых лет Юра тянулся к лицедейству. Его первые выступления разыгрывались под большим столом в уютной гостиной. Затем он вышел на более удобную «сценическую площадку» – террасу роскошной подмосковной дачи. В семь лет он раскрасил лицо химическим карандашом и заявил родственникам, что хочет быть похожим на Мефистофеля из «Фауста». Но, к разочарованию будущего артиста, никто не испугался, а, наоборот – на лицах родных появились улыбки.

Рос Юра в атмосфере страстной любви к искусству. Он слышал Шаляпина, Нежданову, Собинова, видел на сцене великих мастеров театра. Когда в Москве начались предреволюционные волнения, мама отправила Юру к деду в Геленджик. Там он задержался на целых пять лет. Закончив школу, устроился бутафором в местный театр. Там же состоялся его творческий дебют как актера: кого-то необходимо было срочно заменить, и на сцену вытолкнули Милляра (он к тому моменту уже сменил фамилию). Неожиданно для всех юный бутафор справился с ролью великолепно, и постепенно его стали вводить в старые спектакли и занимать в новых.

«Молодость – нет такого генерала, который не хотел бы стать солдатом»В 1924 году Георгий Милляр возвратился в Москву и сразу же отправился поступать в актерскую школу при Московском театре Революции – так называемую «школу юниоров». Преподаватели с настороженностью всматривались в худощавого юношу с ужасной дикцией и довольно своеобразной внешностью. Позже Милляр напишет: «По своим психофизическим данным я был тяжелым учеником, и многие преподаватели бросили бы меня, если бы не чувство профессиональной любознательности… Консилиум педагогов долго не мог предрешить исхода ни за, ни против, и поэтому меня не выгоняли…»

Прошли годы, и Георгий Милляр стал известен в театральных кругах Москвы как блистательный характерный артист, партнер таких мастеров, как Соломон Михоэлс, Мария Бабанова, Сергей Мартинсон, Максим Штраух, Михаил Астангов.

Несмотря на прочное положение в театре, Милляр все больше поглядывал в сторону «мигающего синема». Кино он любил с детства, без конца бегал в кинотеатр «Художественный». Поэтому, когда перед ним встал выбор – театр или кино – без колебаний выбрал последнее.

«Если актер удачно сыграл – это происходит случайно, по недосмотру режиссера»После ряда эпизодов актер получил приглашение сыграть главную роль – царя Гороха в одной из первых советских киносказок «По Щучьему велению». Так произошла знаменательная встреча двух киносказочников Георгия Милляра и Александра Роу. С этой минуты они не расставались никогда. В шестнадцати фильмах Роу Милляр сыграл около тридцати ролей.

Взаимоотношения этих удивительных людей были такими же удивительными. Они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Никогда не репетировали. Роу ставил задачу и наблюдал со стороны, а Милляр демонстрировал на съемочной площадке то, что напридумывал сам. Он был актером, сочиняющим свой образ, и режиссер ему не мешал. Скорее, наоборот – радовался каким-то удачно найденным ходам. Правда, иногда Милляр чересчур увлекался и мог допустить шалости, непригодные для детского фильма. Тут «Артурыч» был начеку.

Обращались они друг к другу на «вы», несмотря на многолетнюю дружбу. Милляр называл Роу по имени-отчеству, Роу иногда мог обратиться к Милляру – «Юра». Они никогда не ругались и прекрасно понимали, что творчество обоих целиком зависит друг от друга. Какой фильм Роу без Милляра? Это же бриллиант в каждой сказке! А мог бы состояться Милляр как актер без этих фильмов? Тоже вопрос.

К другим режиссерам «Артурыч» ревновал его ужасно. Георгий Францевич почти всегда спрашивал у него разрешения сняться где-либо еще. Безоговорочно Роу отпускал своего любимого актера дважды – к своему главному конкуренту по «сказочному цеху» Александру Птушко в фильм «Сампо» и к Сергею Бондарчуку в «Войну и мир». Там Милляр сыграл француза Мореля в трогательной сцене общения солдат двух армий. Поэтому в актерской копилке Георгия Францевича одни лишь эпизоды.

Всего же Георгий Францевич воплотил на экране около двухсот образов. Порой это были мгновенные появления, но режиссеры почему-то тянулись к Милляру, иногда даже не понимая, чего именно они хотят. Приходилось фантазировать, выдумывать грим, походку и фразочки.

Он блистательно сыграл Палача в первой экранизации «Обыкновенного чуда». И в фильме, и в спектакле Театра-студии киноактера Милляр выкинул из роли весь текст. Он вообще предпочитал словам мимику и пластику, и иногда ворчал, что с приходом звука кинематограф много потерял. Но, к сожалению, в «серьезном, взрослом» кино Георгий Францевич больше ничего достойного создать не смог. Не дали.

Ранний уход из жизни Александра Роу стал для Милляра настоящим ударом. Конечно, актер много снимался и потом, но что это были за роли… Роу создал целую академию киносказки, собрал уникальную команду профессионалов самых разных кинематографических профессий, многие из которых так и не смогли найти себе дальнейшего достойного применения в профессии.

Что говорить о колоссальном влиянии Александра Артуровича на людей, если достаточно упомянуть всего один факт: его вдова Елена Григорьевна так и не смогла смириться с утратой и спустя несколько лет покончила с собой.

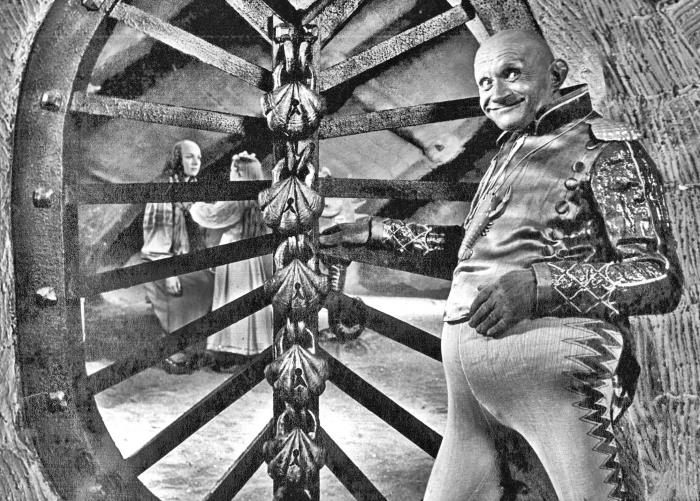

«Очеловеченные черти симпатичнее, чем очертенелые люди»Безусловно, Георгий Милляр стал самым сказочным из всех артистов на планете. Он нередко говорил: «Я работаю в области сказок». Но одно дело – принцы и богатыри, а другое – ведьмы и оборотни. Вот их-то и взвалил на свои хрупкие плечи сын французского инженера. Причем сам Милляр любил, чтоб было пострашнее. Когда он появлялся во дворе киностудии в костюме самой первой своей Бабы Яги на съемках «Василисы Прекрасной», ребятишки с плачем разбегались в разные стороны. А когда он в образе Кощея предстал перед лошадью, та встала на дыбы и отказалась подпускать его к себе. Приходилось завязывать ей глаза, но как только она оказывалась без повязки – тут же сбрасывала актера прочь. Действительно, Милляр в этом образе был чудовищно страшным. От природы худой, во время эвакуации начала сороковых он перенес среднеазиатскую малярию, поэтому выглядел «живым скелетом». Оператору было легко работать с такой фактурой, при умелом обращении приближая ее к образам ранней готики. Роу просил актера быть «чуть-чуть помягче», не отдаляться к «ужастикам», но Милляру хотелось выглядеть «погаже», отчего выигрывали оба героя фильма: и красавец-Столяров, и «уродец»-Милляр.

Съемки велись в военные годы, студия в Сталинабаде в техническом отношении была очень слабой, оборудование отсутствовало, все делалось на энтузиазме. Сцена поединка Никиты с Кощеем давалась особенно тяжело. Помните ее? Богатырь отрубает голову Кощея, вспыхивает пламя, и тут же появляется новая голова. Съемка повторялась бесконечное число раз. И однажды Милляр не успел вовремя нагнуться и убрать голову. Деревянный меч-кладенец вдрызг разбил картонный шлем Кощея, и артист упал. Сотрясение мозга. Сергей Столяров бросился к партнеру, врачи стали перевязывать голову, дали понюхать ватку с нашатырем. Георгий Францевич пришел в себя и первым делом начал успокаивать Столярова, будто он один виноват в случившемся. Мужественный человек, Милляр попросил продолжить съемку… Это лишь один эпизод в его биографии, а сколько таких было…

Кстати, картина «Кощей Бессмертный» обрела новую жизнь: изобретательные японцы при помощи компьютеров сделали этот фильм цветным, и он идет на экране под названием «В стране синих гор».

А Георгий Францевич, вдоволь напугавшись, решил, что ирония, пожалуй, лучше. Его следующие персонажи более фольклорны, карикатурны. Это и болотный министр Квак («Марья-искусница»), и придворный Шут («Новые похождения Кота в сапогах»), и Чудо-Юдо («Варвара-краса, длинная коса»), и даже Черт («Вечера на хуторе близ Диканьки»), в легком костюмчике которого актер снимался при сорокоградусном морозе.

К новым ролям Георгий Францевич подходил с потрясающей самоотверженностью. Он подолгу подбирал грим – брови, усы, уши, нос, бородавки, прическу. И если решал, что необходимо побриться налысо и даже сбрить брови – ничто не могло его остановить. Его малогабаритная квартира была сплошь увешана зеркалами. Перемещаясь от одного зеркала к другому, Милляр танцевал, скакал, гримасничал, при этом стараясь рассмотреть себя со всех сторон. «Я с зеркалом дружу. Никто не даст мне возможности посмотреть на себя сзади», – говорил он.

Георгий Милляр – актер Театра имени Революции, 30-е годы

«Новые похождения Кота в сапогах» Кот – Мария Барабанова, Ведьма – Георгий Милляр

«Майская ночь, или Утопленница» Писарь

«Морозко» Баба Яга

Марья-искусница» Квак

«Я купил папу» продавец в зоомагазине

«Огонь, вода и… медные трубы» Кощей Бессмертный

«Обыкновенное чудо» Палач

«Варвара-краса, длинная коса» Степанида – Варвара Попова, Чудо-Юдо – Георгий Милляр

Павел Павленко, Георгий Милляр, Оля и Таня Юкины в фильме «Королевство кривых зеркал»

«Золотые рога» Баба Яга

«Пять похищенных монахов» Батон

Кадр из фильма «Развлечение для старичков»

Николай Горлов, оператор Владимир Окунев, Георгий Милляр, Вячеслав Гостинский, Александр Кавалеров, 1988 г.

Свадьба Георгия Францевича и Марии Васильевны, молодоженов поздравляет Александр Роу, 1969 г.

С Натальей Варлей на кинофестивале детских фильмов, 1983 г.

85-летие Георгия Милляра, 1988 г.

На территории Ялтинской киностудии, где Александр Роу снимал почти все свои сказки, был заброшенный бассейн. Туда Георгий Францевич направлялся каждое утро, в шесть часов, и занимался гимнастикой. В чем она заключалась: он крутил длинную палку вокруг шеи, пояса и ног. «Францыч, что ты делаешь?» – спросил как-то один из актеров. «Полезно для уравновешивания мозгов», – отшутился Милляр. А потом все поняли, что он ничего не делал просто так. Вспомните Бабу Ягу в «Морозке». Как она лихо орудовала метлой!

Георгий Францевич тренировался постоянно, готовя себя для новых трюков. Например, играя придворного по имени Квак в «Марье-искуснице», он надевал большие ласты, в которых и ходить-то было неудобно, а ему приходилось еще и с разбегу падать на колени. И как гримеры не уговаривали артиста подыскать другую обувь, он отказывался категорически.

Милляр и с текстом работал потрясающе. Вечерами, лежа в кровати, он что-то записывал в свою тетрадку с ролью. А потом выяснилось, что так рождалось знаменитое кваканье у того же Квака. Поначалу этого в тексте не было. И вдруг на экране – диалог: – Любишь меня? – Квак-квак-квак родную маму! Квак-квак-квак родную папу!

А на лестные похвалы о таланте придворный гордо отвечал: «Ква-квалификация!»

«Если хочешь быть модным мужчиной, надевай на себя всё дамское»Главной ролью всей творческой жизни Георгия Милляра стала Баба Яга. Этот образ впервые появился на экране в 1939 году. Когда Александр Роу приступал к съемкам «Василисы Прекрасной», самым мучительным вопросом стали поиски актрисы на роль ведьмы. Какой она должна предстать перед зрителями? Как она вообще может выглядеть? На эту роль пробовались многие известные актрисы, в том числе и Фаина Раневская. Но…

Своими сомнениями режиссер поделился с Милляром. «А можно мне сыграть Бабу Ягу? – спросил актер. – Эту роль должна играть не женщина…» Роу поначалу опешил, а потом, присмотревшись к артисту повнимательнее, решил рискнуть. Так Георгий Милляр стал Бабой Ягой.

Позднее Георгий Францевич объяснил свое решение: «Эта роль по роду своей работы грубовата. Играть ведьму – не женское дело. Да и физически очень тяжело – приходится бегать, прыгать, падать, на земле валяться. Немолодая актриса не выдержит такой нагрузки. А потом любая женщина постоянно думает о том, как выглядит. И как только гример отвернется, она тут же подведет себе губки, реснички подкрасит».

Милляр сыграл Бабу Ягу в «Василисе Прекрасной» (это было злобное, опасное чудовище), в «Новых похождениях Кота в сапогах» (старая кокетка, владелица замка), в «Морозко» (обманщица-радикулитчица), в «Огонь, вода и… медные трубы» (заботливая мамаша). В 1971 году Александр Роу предлагает актеру вновь облачиться в ведьмины лохмотья в фильме «Золотые рога». И вдруг Георгий Францевич заупрямился и наотрез отказался от роли.

Свидетелем разразившегося скандала был актер Валентин Брылеев. «Я помню, как Милляра трясло, – рассказывал он. – А Роу кричал на всю студию: «Юра! Я вас породил, я вас и убью!» Милляр пытался возражать: «Александр Артурович, ну не могу я больше ее изобретать!» Он же именно изобретал из фильма в фильм, совершенствовал этот образ. Скандал кончился ничем, каждый остался при своем мнении. Милляра спас старый гример Анатолий Николаевич Иванов. Когда-то именно он создал грим Кощея Бессмертного. Он позвонил Францычу и сказал: «Юра, я знаю, что делать. Ты играй эту ведьму так, будто у нее двести лет климакса». Милляр упал прямо у телефона. Он тут же позвонил Роу и согласился работать. Вспомните фильм: это же совсем другая Яга – это стареющая дама, на каблуках, вся в лисах, с блеском в глазах. Куплеты поет. Дачница».