скачать книгу бесплатно

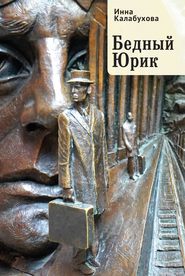

Бедный Юрик

Инна Николаевна Калабухова

В новой книге Инны Калабуховой соединились противоположные друг другу истории: подробная биография талантливого, обаятельного юноши, которую трагически разрушает душевная болезнь, и романтическая повесть о любви, в которой служебно-бытовые подробности переплетаются с авантюрными неожиданностями. Быть может, главная писательская особенность Калабуховой состоит в том, что она пишет о тех, кого помнит и любит, а поэтому среди ее литературных героев нет второстепенных, эпизодических персонажей, а читатель это мгновенно замечает, потому что чувства автора передаются и ему самому. Крохотная, мимолетная подробность, выхваченная лучом памяти из калейдоскопа мелочей, вдруг преображает событие, делает его сопоставимым с тем, что не понаслышке знакомо читателю. Так происходит сближение времен и судеб, что придает манере писательницы необыкновенное очарование.

И. Н. Калабухова

Бедный Юрик

Любовь, как роза красная…

Повесть

Не раз слышала, да и сама утверждала, что браки заключаются на небесах. Но вот сегодня, собравшись рассказать историю собственного замужества, обнаружила, какая титаническая работа предстоит этим Паркам (или как их там в действительности величают?), чтобы сначала спрясть нити двух судеб, потом соединить их, вопреки времени и житейским обстоятельствам, преодолевая тысячекилометровые расстояния, горные хребты и водные глади. Работа одновременно утомительно тяжелая и ювелирно тонкая. Да еще нужно точно выбрать место, время. Не просто время – момент. Чтобы все концы совпали, все пазлы сошлись.

Например, для того чтобы в пятьдесят девятом году познакомить меня с Генрихом, пришлось в начале тридцатых в Ростове-на-Дону сплотить компанию молодых интеллектуалов, увлеченных больше всего на свете литературой. Это были Миррочка и Вениамин Жаки, сестры Елена и Алита Ширман, Вера Панова, Саррочка Коренблат. Участвовали в этом сообществе еще какието персоны, но в мою судьбу они не попали, так что обойдем их молчанием. Из выше же перечисленных Вениамин Жак стал известным детским поэтом, Вера Панова – крупнейшим советским прозаиком. Взлет поэтического дара Елены Ширман был прерван в сорок втором году фашистской пулей, а Саррочка Коренблат, уже под фамилией Бабенышева, превратилась из школьной учительницы в литературного критика, постоянного автора «Нового мира».

Теперь забудем об этих людях, во всяком случае о большинстве из них. Об их творчестве и личных биографиях. Остановимся только на тех, кого предусмотрительные Парки стали двигать на шахматной доске жизни специально для меня.

Например, Сарра Бабенышева оказалась во время войны в Ставрополе (не в том, что на Кубани, а в его маленьком тезке на Волге) и там устроилась на работу в институт военных переводчиков, тоже эвакуированный, только из Москвы. Когда же переводчики засобирались в обратный путь, Сарру Эммануиловну, как замечательного педагога, руководители института позвали с собой в столицу.

Тут завязывается уже новая интрига, с новыми персонажами, уже из следующего поколения. Это – дочка Сарры Бабенышевой Инайка, сын Алиты Ширман – Дима Резников. И вдруг, откуда ни возьмись – я. Правда, тоже ростовчанка. Однако из совсем иной, служилой среды. Но силой обстоятельств меня с бабушкой в сорок пятом году тоже отправляют в Москву, из послевоенного, голодного, холодного (в смысле – не отапливаемого) Ростова под крыло к дяде, инструктору ЦК партии, на его цековские пайки, в его тесную, но безусловно теплую комнату в общежитии ВПШ. Плюс еще – казенная дача в Кратово.

Но фишка не в этом. А в том, что меня определяют в сто тринадцатую школу, где я свожу страстную, как и положено книжным девочкам-подросткам, «на всю жизнь», дружбу с Викой Швейцер. Тут пока нет никаких следов божественного вмешательства. Общежитие ВПШ расположено на Миусской площади. Викина семья живет на Васильевской улице, возле Тишинского рынка. Сто тринадцатая школа находится на 2-й Брестской. То есть, оказавшись по чистой случайности в одном административном районе, мы становимся одноклассницами.

Через полтора года я возвращаюсь в Ростов. Мы с Викой то переписываемся, то прерываем переписку. То я приезжаю на каникулы в Москву, а она оказывается в Артеке. Как дочь старой большевички. И встреча не случается. То Вика собирается летом ко мне в гости (уже, наверное, в студенческие годы?). Но у ее небогатых родителей не наскребается на билет. Так тянутся эти вяло пульсирующие отношения. Но окончательно не прерываются. Ждут своего часа. Своего предназначения.

Окончив школу, мы обе поступаем на филфак университета. Вика – в Москве, я – в Ростове. Вот теперь понадобилась Инайка. Она оказывается с Викой в одной студенческой группе, потеряв для этого совпадения школьный год в эвакуации. Впрочем, в этой детали пока нет ничего специального. Год-два – обычные пробелы в школьных биографиях моих сверстников. Дружит Вика с Инайкой так же бурно, как и со мной. В ее письмах это экзотическое имя в студенческие годы встречается так часто, что я воспринимаю неизвестную девушку уже как хорошую знакомую.

А где-то на обочине этого сюжета существует Дима Резников, родители которого, несмотря на разницу местожительства, поддерживают дружеские отношения с Бабенышевой. А Инайка приятельствует с Димой в Москве. Тем более что он тоже учится на филфаке. Только в Вильнюсе. Дело в том, что Дима в сорок восьмом году поступил в РГУ, где преподавали его мать и отец. Но последнего, завкафедрой философии, в сорок девятом году сначала уволили как протаскивающего в своих лекциях троцкистские идеи, а потом и арестовали. Поэтому Диме пришлось искать приют своим литературным способностям в либерально-демократической Литве. Но все это пока без меня.

Но вот умер отец народов. Припекает августовское солнышко пятьдесят четвертого года. Вика, Инайка и я перешли на последний курс университета. И не ранее, не после (обратите внимание, Парки уже встрепенулись и взялись за работу!) Викина мама собралась вместе с дочкой навестить родственников в Воронеже, который находится ровно на полпути между Москвой и Ростовом. То есть цена билета вдвое дешевле. И Вика извещает меня, что приедет на пару недель. Как здорово! Я только что напиталась впечатлениями от альплагеря! И вот еще такое чудесное событие!

Встреча была самая пылкая! И чувства наши, оказывается, не растратились, и общность интересов никуда не делась. Я взахлеб рассказываю Вике про особых людей – альпинистов, про этих современных рыцарей. Ничуть не хуже романтических героев наших школьных книг. А Вика открывает мне, темной провинциалке, новые, незнакомые имена и строки: Слуцкого, Мартынова, Гудзенко. И старые. Например, Багрицкого. Егото я читала. Но что? «Смерть пионерки», «Звезда мордвина». А московская подруга декламирует мне страницы из сборника «Юго-Запад»: «Тиль Уленшпигель», «Контрабандисты», «От черного хлеба и верной жены», «Встреча».

Но дело, конечно, не в этом. Инайка, уже записавшаяся в мою судьбу, попросила Вику навестить в Ростове ее друзей. Точнее, друзей ее матери. Среди которых: супруги Жаки, родители одного мальчика из пятьдесят первой школы, с которым я знакома и в которого влюблена моя одноклассница, но главное, sic! Алита Михайловна Ширман-Резникова, ее муж Лазарь Моисеевич и их сын Дима.

Вот уж этот визит был безусловно подготовлен высшими силами. Если бы Вика посетила меня в пятьдесят втором или хотя бы в пятидесятом году, ей бы не давали подобных поручений. В это время Лазарь Моисеевич находился в лагере, а Дима – в Вильнюсе. Им, кстати, и в августе пятьдесят четвертого еще не полагалось быть в Ростове. Политическая реабилитация началась только после двадцатого съезда, а массовая вообще в пятьдесят седьмом. Просто Алита Михайловна с первого дня после ареста мужа проявила такую активность, такое бесстрашие, что от назойливой жены философа-псевдотроцкиста поспешили избавиться при первой возможности. Дима же, закончивший Вильнюсский университет, приехал в родной дом как раз по случаю освобождения отца.

Уж не знаю, что сделали Парки, чтоб я познакомилась с Димой? Уморили Сталина? Вложили в грудь Алиты Михайловны вместо сердца пламенный мотор, а также ниспослали ей знание каких-то правильных ходов для запросов и жалоб? Но цель была достигнута. Вика Резниковых посетила. И я тоже. Мы совершили какую-то коллективную вылазку с Димой и его приятелями на левый берег Дона. И, кажется, в театр. Вскоре Вика отбыла в Воронеж, а уж оттуда – в Москву. Нам с ней еще предстояло встречаться, переписываться и сохранить дружеские отношения по сей день. А также я должна была вскоре через нее познакомиться с Инайкой Бабенышевой, обнаружить в той абсолютно родственную душу, съездить с ней параллельно, хоть и врозь, на Алтай, и дальше развиваться по какому-то единому плану, похожей программе, благодаря чему мы стали совпадать до кончиков ногтей. Но к моему замужеству ни одна, ни другая в дальнейшем не имели никакого отношения. Они свою небольшую роль выполнили в свое время, на своем месте, абсолютно точно. Теперь на сцену вышел Дима Резников.

Я забыла о его существовании сразу после Викиного отъезда. Не то чтобы он мне не понравился. Такой миловидный, чистенький, интеллигентный, образованный юноша. Последнее качество было мною безмерно ценимо. Но все должно происходить кстати. Между тем, осенью пятьдесят четвертого у меня и друзей хватало, и любовь имелась. Пускай без взаимности, но очень романтическая.

Когда Дима неожиданно зашел к нам в дом теплым сентябрьским вечером и пригласил посмотреть новый фильм с Аркадием Райкиным, я была несколько удивлена, но согласилась.

Нет, Дима не замучил меня визитами. Их было, наверное, с полдюжины. Раза три заходили к нему домой. Кроме посещения кино, состоялась вторая вылазка за Дон. На этот раз с моей компанией – университетскими альпинистами. И я его пригласила. Ничего особенного не случилось. Зато на следующий день Дима затеял со мной настоящий философский спор: чему служат, чему должны служить наши выходы на природу – получению удовольствия или воспитанию характера? Мой новый знакомый издевательски описывал все эти карабканья на голые вершины, пот, застилающий глаза, дрожание в тощих спальных мешках, волдыри на пятках, паданье без сил в конце маршрута, когда не радуют уже никакие пейзажи и невозможны никакие разговоры. И смаковал неспешные путешествия по заведомо удобным, красивым местам, с длительными привалами у костров, с чтением друг другу стихов, с мимолетным (или продолжительным) флиртом, с поспешным возвращением при испортившейся погоде под надежный кров, с жизнью в свое удовольствие, а не вопреки ему.

Я же, конечно, отстаивала подвижничество, аскетизм, терпение и целеустремленность, все те качества характера, которые вырабатывают в школе альпинизма. Хотя сама, между прочим, была в ней ученицей посредственной и дальше подготовительного класса не продвинулась. И тем более восхищалась успешными, блестящими мастерами.

Но хотя мы так и не пришли к общему знаменателю, разговаривать с Димой мне было интересно. Причем интерес зарождался обоюдный. В следующий вечер мы просто бродили по городским улицам и спорили теперь уже о поэзии. Дима читал мне поэтов Серебряного века. А я, которая их имена знала только понаслышке (слава богу, хоть в запаснике университетской библиотеки, куда меня пускали, мне однажды попался сборник Бориса Леонидовича с поэмами «Лейтенант Шмидт» и «1905 год», и я смогла процитировать по памяти: «Москва. Пикеты. Тьма. Поэты еще печатают тюки стихов потомкам на пакеты, и нам для кеты под пайки»), тут же с апломбом заявила, что широкому читателю все эти изыски не нужны, стихи надо писать так: «Мы с тобою не дружили, не встречались по весне. Но глаза твои большие не дают покоя мне».

После демонстрации мной такого невежества и абсолютного отсутствия вкуса было бы естественно для продвинутого эстета прекратить наше знакомство. Но Парки, зная, что Дима им в дальнейшем понадобится, позаботились, чтоб ему некуда было от меня податься. Он все свои юношеские годы пользовался успехом у ростовских (и не только) барышень. Привык к нему, ценил его, считал совершенно необходимой составляющей своей жизни, как чтение хороших книг, как прогулки по красивым местам. Но за время его пятилетнего отсутствия в Ростове былые его поклонницы кто вышел замуж, кое-кто даже детей родил. Другие уехали по распределению. Приходилось довольствоваться таким второсортным экземпляром, как я. Утешало только то, что внешность у меня была почти удовлетворительная, литературой я все же интересовалась, и даже каким-то боком, например, в западной литературе, оказалась весьма начитанна. Но, я думаю, больше всего Диму подстегивал спортивный азарт: что же эта вполне заурядная девица не поддается его обаянию?

Действительно – что же? Ведь в Диме, я уже писала, было много такого, чем полагалось обладать моему выдуманному «предмету». И возможно, через пару месяцев он преодолел бы мое предубеждение. Но опять же наше знакомство длилось ровно до тех пор, пока я была защищена от обаяния рафинированной поэзии и глубокомысленных разговоров воспоминаниями о суровых альпинистах. Я с удовольствием прочла весь довоенный сборник Багрицкого «Юго-Запад», обнаруженный в библиотеке Диминых родителей. С любопытством слушала и запоминала блатные песенки, которые новый знакомый напевал во время наших ночных прогулок: «Кто тебя по переулкам ждал, по ночам от холода дрожа?…» Излагала ему сюжет своего ненаписанного рассказа. Но не более того. И когда в конце октября Дима исчез с моего горизонта, я восприняла это как само собой разумеющееся.

И вдруг получаю открытку от его мамы Алиты Михайловны с просьбой зайти к ним. Захожу, как благовоспитанная девушка, и узнаю, что Диму, как учившегося в Литве на вечернем (или на заочном?) и не посещавшего военную кафедру, призвали в армию солдатом и он уехал на Дальний Восток, не успев со мной попрощаться, но оставил мне в подарок книжку «О писательском труде». А недавно сообщил свой воинский адрес и попросил передать его мне. И что она, Алита Михайловна, думает, что с моей стороны было бы добрым делом – написать ее сыну письмо.

Могу рассказать, как я переписывалась с Димой. Сначала вяло, изредка, из побуждений филантропических. Да тут еще дипломная работа, пробивание поездки на целину, госэкзамены. Зато обосновавшись в Бийске, вдали от родных и друзей (пока не обзавелась новыми, да и когда обзавелась), я превратила переписку в отдельный, важный фактор своей жизни. Она заменяла мне дневник да еще служила бездонным колодцем, из которого доносился отзвук на все мои мысли и чувства, брошенные в его глубину. И в этом смысле Димины письма были из наиболее интересных. Ему, видать, тоже не хватало собеседников на армейской службе. А среди мобилизованных в корреспонденты друзей и подруг я оказалась не самой худшей. Таким образом, мы обменивались десяти-пятнадцатистраничными посланиями до конца Диминой военной службы. Потом переписка резко застопорилась с его стороны, а вскоре вообще увяла. Надобность во мне у него прошла. Я тоже сочла это естественным финалом знакомства, не подозревая, что просто Дима уже сыграл ключевую роль в моей судьбе и поэтому сдан в архив.

А сделал он вот что. Редакция, в которой я трудилась, находилась на главной улице Бийска. Естественно – Советской. Как раз напротив местного пединститута. И вдруг Николай Васильевич Журавлев, наш замредактора, мой учитель и покровитель, приводит ко мне пухленькую девушку лет двадцати пяти, которая меня разыскивает. Она представляется Надей Полежаевой, преподавателем пединститута, и вручает мне письмо от Димы Резникова. Он в те дни еще находился на Дальнем Востоке. Дима пишет, что учился с Надей на филфаке в Вильнюсе, и вот теперь она возвращается в свой родной Бийск и нам, наверное, будет интересно познакомиться. Далее следуют комплименты в адрес Нади. Как, я думаю, в письме, предназначенном Наде, было достаточно похвал мне. Кстати, уверена, что Надя тоже скрашивала своими письмами Диме суровые армейские будни.

С Надей Полежаевой мы сошлись легко. Я познакомила ее со своей компанией, она стала бывать у меня в гостях. Но понастоящему душевной близости у нас не образовалось. Надя была и начитанна, и воспитанна, и принадлежала к слою образованных людей, который был так тонок среди моих бийских знакомых. Но она оказалась настолько пресна, скучна, так обижалась на шутки, так не умела шутить сама, что наши отношения с моей стороны держались главным образом на филантропии. И когда я через два года уезжала в Новосибирск, я легче всего рассталась с Надей. И не думала, что мы еще когда-нибудь встретимся. Я только всегда удивлялась этой серии совпадений: нужно было, чтоб Дима и Надя в одном году приехали учиться в Вильнюс с двух противоположных концов России, именно потому, что у обоих отцы были арестованы (Надин так и сгинул в ГУЛАГе). И чтоб Дима вернулся в Ростов именно в пятьдесят четвертом, а Надя в Бийск – в пятьдесят пятом, когда непредсказуемый крайком выбрал для меня на карте Алтая именно этот город.

Все прояснилось позже, в пятьдесят восьмом, когда Надя появилась в Новосибирске спустя восемь или девять месяцев после меня. История эта замысловатая и довольно противоестественная, тоже явно кем-то сконструированная. Надя преподавала в пединституте историю искусств. Не знаю, нужен ли был этот предмет студентам, но в коллективе простодушных бийских коллег она смотрелась фигурой достаточно экзотической и претенциозной. Моя компания, в которую Надя все равно по-настоящему не вписалась, ко времени моего отъезда уже, считай, аннигилировалась. С тоски по творческой атмосфере Надя прибилась к только что созданному местному телевидению. Оно, кстати, появилось в Бийске даже раньше, чем в Новосибирске. Его запустили выходцы из Томского политеха, которые, поработав над первой в Сибири Томской телестудией, теперь решили раззудить плечо в новом месте своего пребывания. Надя им пригодилась как специалист по живописи. «Зрительный ряд» тогда считался «номер один» в телевещании. А ей так у них понравилось, она так загорелась, что решила полностью поменять судьбу, связав себя с новой музой. Но штат Бийской телестудии был крошечным и забитым под завязку. И Надя, подбадриваемая, подгоняемая Парками, вопреки своей вялости, робости, инертности, бросив в Бийске обихаживающую ее маму и собственную квартиру, переехала в Новосибирск, где только что появилось телевидение. Однако в те дни на телевидение ее не взяли. Туда Надя попала через год или полтора, когда закончились ее труды по устройству моей личной жизни. А пока ей предложили скромную должность литературного редактора в журнале «Известия Академии архитектуры и строительства». Надя сняла комнату (или угол) рядом со своей работой и одновременно – рядом с моей. Военный городок, в котором находилась моя редакция, пребывал в том же тупике Октябрьского района, что и строительный институт, приютивший Надин журнал. Это, безусловно, способствовало тому, что наши вялые отношения с Надей не прервались. Я изредка забегала к ней, еще реже звала ее к себе, опять же познакомила со своими уже новосибирскими друзьями, но совсем уж редко приглашала на коллективные сборища. Может быть, чуть чаще – на культпоходы в филармонию.

* * *

Параллельно прялась другая сюжетная нить, ткалась новая материя. Я переехала в Новосибирск по приглашению окружной военной газеты. Взяли меня в отдел «Культуры, строительства и быта». Один из самых больших в редакции: целых три литсотрудника. Правда, все – вольнонаемные. Начальник, Михаил Николаевич Горбунов, когда я появилась, был всего лишь в чине майора, но закончив через два года Литературный институт, получил подполковника. Но не в этом дело. Главное, Горбунов был и человек интеллигентный, и организатор талантливый, а как начальник в нужной пропорции сочетал в себе строгость и либерализм. Важно еще другое – отдел культуры, как ни странно, не считался в сугубо военной газете второстепенным. Статусу его способствовал не только Михаил Николаевич. Наш редактор, полковник Белоусов, не раз декларировал на планерках:

– Газета у нас молодежная. И должна быть читабельной, занимательной. Отделу культуры тут и карты в руки. Будете давать в каждый номер по рассказу, по рецензии на спектакль или фильм – место всегда найдем.

Не знаю, как насчет рецензии в каждом номере – обещание осталось без проверки, не было у нас столько рецензий – но стихи действительно печатались ежедневно. Или патриотические – на первой полосе, или лирические – на четвертой. И военкоровские, подправленные Горбуновым, и профессиональные, московских авторов, с теперь поблекшими, а когда-то гремевшими именами. Вроде Жарова, в семинаре которого учился не только Михаил Николаевич, но и еще парочка наших военных журналистов. А еще не забывали нас новосибирские писатели: Лисовский, Чикин, Стюарт, Сапожников. Их привлекала не столько возможность напечататься в пределах Западно-Сибирского округа, сколько большой, по меркам других газет, гонорар.

Впрочем, и другие материалы нашего отдела попадали на газетные полосы без промедления. И нередко вывешивались на «Доске лучших». Все наши инициативы приветствовались. Хотя приходилось попутно поднимать проблемы солдатского быта и строительные темы. Но культура была у Михаила Николаевича в фаворе. А заодно и я, потому что на всех этих рецензиях, военкоровском литтворчестве, конкурсах самодеятельности специализировалась.

И вот не помню, кому это стукнуло в голову? Скорее Горбунову, чем мне. У меня всегда мысли были коротенькиекоротенькие, пустяковенькие-пустяковенькие, как у Буратино. О, вот как это произошло: сидим мы как-то ночью в отделе визави. Михаил Николаевич в качестве дежурного офицера, я – «свежая голова». Ждем полосу. Начальник говорит:

– Инна, университеты культуры входят в большую моду. Почему бы нам такую рубрику не завести? И будем под нее толкать всякие просветительские заметки по литературе, музыке, науке. Какие захотим.

Сказано – сделано. И поручено мне. Всех материалов не назову. Только большую статью к юбилею Пуччини, написанную завкафедрой истории музыки консерватории Идой Яковлевной Пиккер, и что-то про открытия в радиофизике. Материал прислал из Ростова по моей просьбе студенческий друг. Я одним выстрелом убила двух зайцев: дала приятелю подзаработать и расцветила наш «Университет культуры» научной тематикой. Но рубрика и так уже завоевала аудиторию. Нам стали приходить отзывы на статьи. В редакции нас тоже хвалили. Какой-то материал вывесили среди лучших. И вот – высшая точка успеха – пришел в отдел персональный заказ: «Дорогая редакция! С интересом читаем в нашей газете раздел «Университет культуры». Не могли бы вы в этой рубрике ответить на интересующий нас вопрос. До войны много писали о строительстве Дворца Советов в Москве. Выпускали марки, открытки с его изображением. А теперь все заглохло. Хотелось бы узнать об авторах и судьбе этого проекта. Заранее благодарим. Ефрейтор Н. Скляров, рядовой М. Федоров».

Горбунов вручил мне это письмо и приказал не откладывать работу в долгий ящик. «Только найдите хорошего автора», – добавил начальник.

Легко сказать: «Найдите хорошего автора». Но если среди новосибирских писателей, актеров, художников и музыкантов у меня уже водились кое-какие знакомства, то среди строителей, архитекторов – никого. И тут я вспомнила про Надю и ее журнал. Не скажу – потопала ли я к ней домой или позвонила на службу?

– Надя, – говорю, – мне нужен автор. Образованный, со вкусом. Владеющий пером. Рассказать в газете о несостоявшемся Дворце Советов. Подумай, поищи. Это срочно.

Через день уже Надя мне звонит.

– Есть кандидатура. Очень подходящая. Аспирант Иванов. Как раз пишет диссертацию по истории советской архитектуры.

Как же я передала этому Иванову текст солдатского письма – через Надю или по телефону прочитала? Но получила его согласие. Назначила крайний срок – две недели. И погрузилась в свои обязанности. Дело происходило весной – в марте или апреле пятьдесят девятого года. Скорее в марте. Дел невпроворот: праздничная полоса к женскому дню, в Окружном доме офицеров – семинар военкоров, пишущих стихи и прозу, конкурс на лучший лирический снимок…

* * *

И тут как раз приносит мне Надя материал этого аспиранта. Очень удачный. Просто безупречный. Одну-две поправки сделала я, что-то вычеркнул Михаил Николаевич. И сдал в секретариат. Через Надю я известила автора, что он большой молодец, что скоро увидит свой шедевр в печати и получит гонорар. Чтобы адрес прислал с Надей, только подробный, с почтовым индексом. Вот теперь точно наступил апрель.

И тут прибегает ко мне лично подполковник Купчик, наш ответсекретарь:

– Инна, замечательный материал вы дали! Я его хочу в первомайский номер поставить. Но знаете, чего не хватает? Картинки! Этого самого Дворца! Она бы так украсила статью! И вообще – полосу! Даю вам три дня сроку: ноги в руки. И без рисунка не появляйтесь!

Связалась ли я с автором по телефону или опять загрузила Надю? Сказала, что жду ее к себе в воскресенье с готовым рисунком. А сама отправилась с бабушкой, Чижами и Васькой в кино. Возвращаемся, а соседка Зоя Гавриловна докладывает:

– Тут твоя толстуха приходила (кстати, сама Зоя Гавриловна весила примерно в два раза больше Нади), сказала: какой-то рисунок принесет завтра утром сам автор.

Ну, думаю, как всегда, «одной ночи не хватило». Впрочем, завтра так завтра. Как раз завтра – последний срок, назначенный Купчиком. Получит с пылу с жару.

Рабочий день в редакции начинается в десять. Добираться из дому около часа. Поэтому в семь я уже на ногах. Правда, в халате, но умытая, готовая завтракать. Сажусь за стол. Звонок в дверь. Пока я прожевываю сырник, пробираюсь вокруг бабушкиного стула, Зоя Гавриловна уже впускает визитера. Вытирая ноги, стянув берет, он проходит вслед за мной в комнату, извиняется за вторжение, за опоздание и вручает скатанную трубочку ватмана. Я ее разворачиваю, он мне помогает. Я взглядываю бегло – время меня поджимает. Кажется, все в порядке. Его адрес приложен на отдельном листике.

– Спасибо.

– До свиданья.

Прощаемся несколько поспешно. Надеюсь, что окончательно. Так я предполагаю.

Ну вот, раньше, чем продолжить эту историю, сообщаю, что уже успела вам соврать или просто напутать. Этот визит произошел не в конце апреля, а в конце мая. Мне казалось, что девятнадцатого. И я постановила считать это число началом новой эры в моей биографии. И даже припрятала среди важных бумаг скромный листочек календаря за пятьдесят девятый год. В котором кружочками обвела все знаменательные даты: знакомство, первый поцелуй, первая ночь, первое шевеление Катьки. Однако, недавно разбирая свой архив, нашла этот потертый голубой листок с календарем – вкладыш к журналу «Новое время» – и на нем ни единой отметки. А Генрих в одном из писем заявляет, что начало своей новой жизни полагает с двадцать шестого мая. Так как его письмо датировано июлем или августом того же года, по горячим следам, то скорее прав он. А я теперь буду сомневаться во всех своих датах. А может, и фактах. Так что – звиняйте.

Но уж точно, что май, не апрель. Потому что майские праздники мы встречали веселой компанией у Дуканичей. И Надя была с нами. Но ни о каких специалистах по истории современной архитектуры там и мельком не упоминалось. Хотя статья о Дворце Советов была уже на машинке. Но эта проходная деталь моей служебной деятельности ни для кого никакого интереса не представляла. А разглагольствовала я за столом о том, что меня приглашают одновременно на работу в журнал «Сибирские огни» и в книжное издательство, и просила совета. Получила противоречивые. Сева Дуканич, как самый среди нас умный и опытный, назидал меня, чтоб я не пропустила по своему разгильдяйству и непрактичности счастливый случай с «Огнями». Как я уже упустила, по его мнению, «Вечерку». А ведь могла бы работать с ним в одной редакции! К нашему обоюдному удовольствию! И еще в этот вечер я секретничала в уголке с тем же Севой о своем внутреннем освобождении от многолетней запутанной любовной истории. Почему я выбрала в конфиденты женатого мужика, а не какую-нибудь закадычную подругу? Может, потому, что закадычных пока в Новосибирске не было? А письма к Майке в Ростов шли слишком долго.

Это все озвученные планы и варианты. А про себя я держала еще один вариант будущего – поступление в ленинградскую аспирантуру. Даже уже запаслась рекомендательным письмом от собственного отца то ли к проректору ЛГУ по науке, то ли к декану филологического факультета. А заодно собиралась возобновить в северной столице приятельство с Димой Резниковым (пока он служил в армии, его отца пригласили в Ленинград). И, кстати, не исключала возникновения с ним каких-то новых, другого характера, отношений. Ведь мое сердце было совершенно свободно.

Во всяком случае, военная журналистика мне окончательно надоела, и я собиралась пуститься в одиночное плавание. То ли по волнам Невы, то ли на свет «Сибирских огней». Так что «Университет культуры» с его Джакомо Пуччини, а также Иофаном и Щуко в эти дни меня абсолютно не занимал. А тут как раз в десятых числах мая в Новосибирске оказался мой бийский приятель Арон Гольберг. Он направлялся в командировку в Питер, ночевал у нас с бабушкой в промежутке между поездами и наснимал кучу великолепных карточек: я – в его шляпе, я – с хорошенькой Тамаркой, я – с бабушкой, я – с ними обеими, бабушка сама по себе. И по этим фото можно было представить, как я выглядела за две недели до двадцать шестого мая. Прекрасно выглядела – веселая, счастливая, почти хорошенькая девица, только что отметившая свое двадцатишестилетие. А появление Арона и его дифирамбы Питеру подтолкнули мои фантазии к варианту аспирантуры. А что? Чем плохо?

Между тем мечты мечтами, а редакционные будни своим чередом. Как я уже выяснилаа, подполковник Купчик не собирался печатать «Дворец Советов» в Международный день трудящихся. (А может, все же собирался?) В действительности же рисунок Иванова украсил воскресный номер не то в конце мая, не то в начале июня. И когда это случилось, мой начальник как раз пребывал в полуторамесячном отпуске по случаю защиты диплома и сдачи госэкзаменов в литинституте. (Я не из занудства сие сообщаю. Это лыко тоже в свое время встанет в строку.) А пока я, скромно потупив глазки, выслушиваю порцию дифирамбов на летучке, рекомендацию вывесить материал на красную доску и отметить повышенным гонораром. О котором не зазорно было сообщить автору. (Через Надю? Или лично по телефону?) И устремиться дальше…

Например, заняться редактированием для «Сибирских огней» очерка известного новосибирского писателя Сергея Маслова. Это было для меня второе проверочное задание, как будущему сотруднику. В качестве первого я уже написала две или три внутренние рецензии, довольно быстро и, кажется, удачно. С очерком получалось туго. Журнал как будто затевал серию из истории новосибирских фабрик и заводов. У Маслова речь шла то ли о камвольном, то ли о кожевенном комбинате. Нет! Ничего в голове не удержалось. Помню только, что очерк мне казался скучным, вязким, затянутым. Скорее же всего я была абсолютно неопытным редактором, не владеющим, не знающим особенностей журнальной публицистики, тем более исторической, ретроспективной. Короче, я тонула. А сроки, от выполнения которых зависел мой перевод в «Сибогни», подпирали.

И вот, слегка недовольная собой, но в общем-то довольная жизнью и ее многообразными перспективами, я в понедельник или вторник, в девять утра с копейками, поглядывая на успевшие потускнеть часики «Заря» – мамин прошлогодний подарок к двадцатипятилетию, – втискиваюсь на собственной остановке «Больничный городок» в переполненный трамвай. Ввинчиваюсь во все эти спины и животы, царапаюсь о чужие кошелки и папки. Но в общем-то успешно. Весной, летом все-таки совсем другая езда, чем в январе, когда каждый человек занимает в трамвае вдвое больше места, а ветер при минус тридцать пяти градусах норовит укусить тебя за нос и щеки, даже когда ты одной ногой уже на подножке.

И вот я полностью внутри. Осторожно повожу плечами, проверяя свою целость, нахожу удобную, устойчивую позу, хватаюсь рукой за брезентовую петлю – ехать как минимум сорок минут. И тут кто-то дотрагивается до моего локтя: «Садитесь, пожалуйста». Поворачиваюсь… А это мой автор… Конечно, я охотно плюхаюсь на его место. Он воздвигается поблизости. По мере того как мы доползаем до «Башни», – Кривощековского центра – начинка трамвая пребывает в постоянном копошении. Одни выходят. Другие – на той же «Башне», на Горской норовят ворваться внутрь, чтобы преодолеть бесконечный Коммунальный мост и оказаться в центре города. Все эти встречные потоки хотят унести моего нового знакомца то вправо, то влево. Но он, как стойкий оловянный солдатик, удерживается на своем посту рядом со мной. Пока бренчали по мосту, то есть когда народ замер и замолчал на целых пятнадцать минут, Иванов сообщает, что получил перевод гонорара, выражает удивление и удовольствие по поводу суммы и вежливо осведомляется: нельзя ли заиметь экземпляр (или даже два) газеты? Я обещаю, что возьму в бухгалтерии его адрес и отправлю на днях.

Тут трамвай добрался до противоположного берега Оби и чуть не на треть освободился. А на следующей остановке – на «Проспекте Октября» – сошло столько народа, что моему автору досталось место не то напротив меня, не то рядом. И он тут же стал заверять меня, что такие усилия с моей стороны совсем ни к чему. Его дом находится в десяти метрах от нашей общей трамвайной остановки, и каждое утро он ездит в «Сибстрин» в то же время на той же «четверке», что и я (и об этом Парки побеспокоились), и если я захвачу в любой день желанную газетку…

Теперь мы уже непринужденно болтаем о том о сем. Он – как было кстати мое поручение, что безумно уже надоели лекции по истмату и диамату и возня со студентами-хвостистами, у которых пришлось принимать зачеты. А тут так приятно было покопаться в литературе. Тем более прикоснуться к забытым фигурам великих конструктивистов… А что, действительно солдат и ефрейтор заинтересовались «Дворцом Советов»? Или это редакционный ход? И о чем еще мы пишем в нашем «Университете культуры»? Я – про удачные материалы нашей рубрики. Про моих постоянных авторов, курсанта Ачинского авиационного училища Сашу Кротова и рядового Крестьянинова из Красноярска. Про стихи одного и рассказы другого. А еще про их острые, глубокие корреспонденции. И за этой болтовней Иванов даже проехал свой «Сибстрин», сошел на следующей остановке, приветливо помахав вслед моему трамваю. А я появилась на рабочем месте почти вовремя в весьма приподнятом настроении. Я любила это внезапно вспыхивающее приятельство с авторами или героями материалов, узнавание новых людей, новых характеров, новых сторон жизни. И чтоб угодить симпатичному человеку, сразу же раздобыла в секретариате (или спустилась в экспедицию?) пару номеров «Советского воина» за тридцать первое мая и уложила их в свою сумку.

На следующее утро я просто пылала желанием передать газеты автору статьи. Эту мелкую положительную черточку – принимать на себя обязательства перед малознакомыми людьми и споро, неукоснительно их выполнять я в себе лелеяла, пренебрегая сплошь и рядом серьезными обязанностями. Например, служебными.

Позавтракав, сполоснув руки в ванной, махнув расческой по волосам, я еще раз проверила – в сумке ли газеты, ручка, блокнот, и задумалась, выглядывая в окно: надевать шерстяную кофточку или нет? Лето еще не наступило, ночью побрызгал дождик. Кофточка моя старенькая, еще чуть ли не студенческая, с трикотажной голубой юбкой – я ее ввела в обиход неделю назад, когда вдруг припекло солнце – не сочеталась ни цветом, ни стилем. Но придумывать более подходящие варианты было некогда, да и не из чего. Как-то эти проблемы: одежды, прически – всегда оказывались у меня на последнем месте. И я, «махнув руками», натянула на эти руки зеленую кофтенку. Зато «pendant» получился по другой линии. Этот поношенный, разномастный наряд ужасно подходил к моей прическе: отросшим незавитым лохмам, к тому же перемазанным сзади синькой. Это я за зиму натерла своей старой мужской шапкой на затылке себоррею или что-то вроде. И в нашей гарнизонной поликлинике меня лечили по-простому, по-солдатски: мазали через день (или ежедневно?) генцианвиолетом. Врач-кожник, капитан медицинской службы, регулярно терроризировавший наш отдел статьями о профилактике трихофитий, взял надо мной персональное шефство и заверял, что заживление идет успешно. И я надеялась, что к лету, к отпуску, к Ленинграду смогу подстричься и завиться. А пока сходило и так. В редакции меня ценили не за красоту. А в подразделениях солдатам и офицерам зачем было меня разглядывать? О том же, какое впечатление я произведу на моего нового знакомца, я вообще не задумывалась…

Проскакав вприпрыжку от дома до трамвайной остановки (никак не могла расстаться с этой школьной привычкой), я остановилась и завертела лохматой головой: народу много, а Иванова нет. Ох, как бы мне не опоздать! Вот и трамвай показался, редкий наш гость! «Нет, не могу я рисковать», – решила я и полезла в вагон. Кстати, сегодня почему-то не обычными «битками набитый». И только он тронулся, как в переднюю, не до конца задвинувшуюся дверь, отдавливая ее плечом и рукой, втиснулся мой автор. К слову, тоже одетый «pendant». Только совсем в другом стиле, очень элегантном: светлые, явно импортные брюки, зауженные, отстроченные, с накладными карманами; такая же отстроченная, карманистая хлопчатобумажная куртка. На голове уже не берет, как в день его визита ко мне, а светлая спортивная кепка. Видимо, часть комплекта. Фу ты ну ты!

Он мгновенно отыскал меня взглядом, раздвинул пассажиров, поминутно извиняясь, подошел, извинился уже передо мной за опоздание и стал объяснять, что чуть не проспал, зачитавшись вчера журналом «Новый мир», который ему дали только на один день. В первый раз я взглянула на Генриха внимательно. Да, накануне мы договорились называть друг друга по имени. «Вы» осталось. Его неординарное имя к этому «вы» подходило. Да и ко всем нашим полуслужебным отношениям. А вот «Новый мир»!.. В пятьдесят девятом это еще не был пароль. Но все же примета, знак… Что же он там всю ночь читал?

– Знаете, такая тонкая, чистая повесть Юрия Казакова «Голубое и зеленое»… Автор совершенно незнакомый, молодой, видимо… Но при этом настоящий мастер и по языку, и по знанию человеческой психологии…

Генрих говорил что-то еще, я его слышала, но теперь уже не столько слушала, сколько рассматривала… Все, что он мог рассказать о «Голубом и зеленом», я знала сама – еще в прошлом году прочитала этот номер «Нового мира» и была в повесть влюблена. Да и вообще Казаков не являлся для меня terra incognita. В книжном шкафу у меня стоял его первый сборник. В него, кроме пронзительного, опустошающего рассказа «На полустанке», давшем название книге, были включены «Трали-вали», «Арктур, гончий пес», «Манька». Я об этом тут же сообщила Генриху. И предложила взять почитать. Он пришел в восторг.

А я все разглядывала: как же выглядит ценитель Казакова? Теперь и эта стильность, модность его одежды имела значение (хотя, на мой взгляд, она совсем не нужна была человеку с интеллигентным душевным складом). Вот очки в современной квадратной оправе подходили. Правда, они мешали рассмотреть, какие глаза за ними скрываются? Уже чуть редеющие и даже с проблеском седины волосы были подстрижены «ежиком» (позже я узнала, что стрижка называется «канадкой»). Прическа эта Генриху шла, придавала ему что-то мальчишеское и одновременно спортивное. Худощавое, продолговатое лицо было украшено крупными носом и ртом. Да, именно украшено, потому что нос был породистый, римского типа, а рот – ярким, с красивым вырезом губ. Вчера я что-то ничего этого не заметила…

Я поспешила отдать Генриху газеты:

– А то могу и забыть.

– Я бы вам напомнил, я ведь очень упорен в достижении цели.

– Ну, разве это цель? Это ваше законное авторское право, обычная житейская мелочь.

– Принципов надо придерживаться и в большом и в малом. И потом, никто не знает, когда и как из малого вырастает большое, даже великое.

И тут мы плавно перешли на наши великие жизненные цели. Почему это так легко и естественно у нас получилось? Но через две минуты Генрих рассказывал мне о своем руководителе, профессоре Ащепкове, специалисте по деревянному зодчеству. Он советует заняться историей архитектуры какого-нибудь конкретного сибирского города, например Бийска. Генриха же привлекают проблемы теории архитектуры. Ну, не в том смысле, чтобы копаться в средневековых спорах, в платформах, на которых возводили здания классики. Нет, оттолкнуться хотя бы от тех же конструктивистов, их рационализма, интереса к новейшим технологиям и стройматериалам. Плюс задачи сегодняшнего дня… Вся эта разруха, бараки, нахаловки… Строить надо быстро, но качественно. И красиво. Да, красиво…

Генрих говорил горячо и все норовил извлечь из своей папки какую-то картинку на ватмане. Эскиз, что ли? Но наш трамвай сильно дернуло, мы налетели друг на друга, потом разлетелись в разные стороны… Вагон остановился. Как раз над Обью. Ну вот! Тетка-вагоновожатая обрадовала пассажиров: «Транспортное происшествие! Час простоим, не меньше».

Люди потянулись к выходу. Опираясь на руку своего спутника, я спрыгнула на мощную спину Коммунального моста. Глянула на часы. До начала рабочего дня оставалось двадцать минут. Не успею. Такси в Новосибирске тех лет было редкой птицей. Да оно бы не остановилось, даже если бы долетело до середины моста. Как, впрочем, и автобус. И мы зашагали пехом.

Почему-то я смирилась с ситуацией буквально через три минуты. Так ласково пригревало солнце, что я сняла свою кофту, перекинула ее через руку… Так задорно налетали с реки порывы ветра. Так непринужденно ткался наш разговор. Одна тема цеплялась за другую. Я сказала:

– Если вы передумаете и согласитесь писать про архитектуру Бийска, то у меня там куча друзей. Вас могут приютить и все показать. Действительно, у города есть свое лицо, свой стиль, история.

Тут же последовал вопрос: откуда друзья в Бийске? И я немедленно села на своего любимого бийского конька, поплыла (поскакала?) по волнам моей памяти, утонула в сладких историях юности, ее романтических дружбы и братства. Генрих елееле втиснулся в этот поток с рассказом о не менее замечательном Томске, в котором он проработал пять лет по распределению. Но я и тут не отстала: у меня в Томске жил дед. Я его дважды навещала. И видела старинные особняки с их деревянной резьбой. А Иванов, оказывается, бывал на спектаклях в Томском Доме ученых, которые ставил мой дед (у меня хватило такта не выскакивать с этой хвастливой информацией). А он уже интересовался: видела ли я здание Томского театра? Обратила ли внимание на его портики? Их ведь отреставрировали совсем недавно. Здание видела, как раз с дедом ходила на премьеру. А вот на портики внимания не обратила…

Кто же протягивал эти ниточки? Вязал эти узелки? Причем делал это с абсолютной точностью. А как только замечал малейшую оплошность в собственной работе или самовольное, хоть на миллиметр, перемещение субъектов на планшете (мольберте), тут же вносил поправки, делал подвижки, что-то старое убирал, надставлял. Ему хорошо была видна сверху картина проекта, все топографические детали, все фигуры – главные и второстепенные. К тому же он пользовался ультрасовременными инструментами, включая телескоп, микроскоп, лазерные и магнитные лучи. Судьбы моя и Генриха находились в опытных руках.

И только один был у этого проекта недостаток – он спускался с самого верха и был рассчитан на идеальных персонажей, скорее всего, нафантазированных искателями-романтиками, которыми так увлекалась я в юности. Заглянуть же внутрь реальных субъектов Парки не могли. А если бы заглянули, то все равно – предвидеть, как будет реагировать тот или иной человек на ту или иную жизненую ситуацию, тот или иной внешний или внутренний раздражитель – невозможно. Слишком многовариантно устроены люди. Недаром о них сказано: «венец творения». Что, кстати, подразумевает изощренный набор, подбор как достоинств, так и недостатков…

Тут задержались мы еще минут на десять, возле столкнувшихся авто, из-за которых нарушилось движение. Гаишники уже составили протоколы, грузовик, хромая и чихая, поплелся своей дорогой. А легковушка до сих пор ждала аварийной платформы, на которую ее должны были взвалить. «Никак не доползут по пересеченной местности под пулеметным огнем автомедики», – довольно плоско сострила я. Но в этот день все шло нам в зачет, все пули попадали в цель. Месяц спустя мы снова стали свидетелями дорожного происшествия. Аварии (слава богу, чужие) в эти дни превышали среднестатистические нормы, наверное, специально, чтоб Генрих мог сказать: «Что-то автомедики сегодня задерживаются. Накрыло, видать, прямой наводкой». Дал мне понять, что оценил, запомнил мою остроту.

Поглазев на столкновение (к счастью, люди не пострадали), мы в темпе перешли мост и углубились в неказистые улочки Октябрьского района, которые дали повод моему спутнику рассказать, как следовало бы здесь все перестроить, где спроектировать спуск к реке, набережную, какие серии домов выбрать, какие материалы, какую этажность предпочесть. Я слушала теперь почти без реплик. Мне всегда нравились люди, увлеченные своим делом. Любым. Конструированием ли циклонных котлов малой мощности. Созданием ли цеха по выпуску сварочных электродов. Сеянием ли разумного, доброго, вечного в головах провинциальных школьников. Я только сегодня осознала, что все мои близкие друзья были рыцарями своей профессии, ее паладинами. Выбирала я их, сближалась с ними вроде не по этому принципу, а в итоге оказалось именно так… И естественно, что с моим нечаянным знакомцем мне оказалось очень интересно. И приятно. О том, что я опаздываю на полчаса, если не больше, я вспомнила только когда мы простились у проходной военного городка.

Но и тут стечение обстоятельств мне (или нам?) благоприятствовало. Горбунов, если бы он был на месте, всыпал бы мне по первое число, устроил хорошую выволочку, после которой я бы надолго забыла про опоздания. А Захарушка Санников совсем не годился в начальники. Его из отдела боевой подготовки пересадили исполнять должность начальника отдела культуры потому, что он был единственным в большом редакционном штате (человек тридцать пять) специальным корреспондентом, писал исключительно очерки, то есть был как бы писателем, ценителем и мастером литературы и культуры. Он и сам считал, что на этот пост его отправили не дисциплину блюсти, а вспахивать газетную почву, сеять и поливать семена и ростки добрых чувств, мыслей и дел. К тому же Захар в своем самом боевом и самом вышколенном отделе находился на особом положении, пользовался некой свободой. И эти либеральные замашки перенес к нам. Отдел культуры от этого не прогадал. Все три литсотрудника и работу свою любили, и Горбуновым были хорошо настеганы, так что полтора месяца его отсутствия трудились как часики. Я в том числе, и даже с большим воодушевлением. Настроение было творческое.

Но вот опаздывать я стала чуть не через день. Конечно, не на тридцать-сорок минут (в тот вторник я драматически расписала аварию на мосту: можно было услышать в рассказе намек, что еще немного, и я сама оказалась бы в числе пострадавших). В дальнейшем я оправдывалась то тем, что на десять минут забегала в корректорскую вычеркнуть неудачную строчку из сданного вчера в набор материала, то врала, что встретила полковника-пенсионера, с которым недавно проверяла какую-то бытовую жалобу, и мы обговаривали некие детали.

Однако я быстро поняла, что привирать нет никакой надобности. Санников моей работой, ее количеством и качеством, был доволен, а на остальное смотрел сквозь пальцы.

Знакомство же мое все крепло. Наши трамвайные «совпадения» происходили пусть не каждый день, но уж два-три раза в неделю – это точно. И было несколько случаев, когда мы без всяких аварий вылезали из трамвая, не доехав даже до Сибстрина, и проходили несколько остановок пешком.

И всегда нам было о чем поболтать. Кроме проблем архитектуры (тут я в основном слушала), мы оба оказались ярыми ниспровергателями власть предержащих. За прошедшие после двадцатого съезда три года Хрущев успел наломать много дров – и с кукурузой, и с международной политикой, обнаружил свое дремучее невежество, помноженное на агрессивность и самодурство. Особенно на встречах с писателями и на съезде колхозников. И нам уже казалось оскорбительным, что наша судьба находится в его руках. Генрих рассказывал мне такой анекдот: «Как живете, колхознички?» – шутит Никита Сергеевич. «Хорошо живем!» – шутят колхознички». Я отвечала: «Встречается колхозник с писателем, разговорились. Колхозник завидует: «Повезло вам – Никита Сергеевич в ваших делах вон как здорово разбирается»…

Правда, время от времени на эти темы у нас случались стычки. Я все еще никак не могла избавиться от пионерско-комсомольской инфицированности культом личности Сталина. Все еще числила его человеком крупным, незаурядным, особенно по сравнению с мелюзгой, его преемниками. А Генрих для него другого определения, кроме «палач», «бандит», не знал. К тому же уверял меня, что все понимал про Сталина уже в сорок восьмом – сорок девятом году. А я в глубине души считала, что просто он набивает цену своей проницательности.

Другой любимой темой у нас оставалась литература. Раз уж заговорили о пороках режима, то неизбежно вышли на роман Дудинцева «Не хлебом единым». Тут наши восторги полностью совпали. И мы несколько дней (подряд или с перерывом?) разбирали характеры героев, сравнивали их с собственными наблюдениями. Аргументы Иванова по поводу книги, и про, и контра, были куда серьезнее, ведь он пять лет варился в инженерной гуще.

Ну, ладно! Роман Дудинцева в те годы не сходил с языка самого лучшего в мире читателя, советского. Но как-то вдруг упомянула я ростановского «Сирано де Бержерака». Просто к слову пришлось… Для подтверждения мысли. И никакого продолжения, отклика я не ждала. Потому что среди своих что ростовских, что бийских, что новосибирских знакомых не встречала никого, кто читал или видел на сцене эту пьесу. А Генрих знал ее кусками наизусть. Более того, в каком-то состоявшемся или намечавшемся спектакле ему поручили делать декорации – балкон для Роксаны и нишу под ним, из которой герой суфлировал де Невиллетту.

А раз уж заговорили о признаниях, которые Сирано писал за простодушного Кристиана, то Иванов не удержался сообщить, что сочинял в десятом классе для друга послания к некой новосибирской Роксане. Пришлось и мне сознаться, что писала за подружку письмо-исповедь. Правда, адресованное не к самому «предмету», а к его ближайшему другу, с призывом помочь разобраться в чувствах. Ох, неважно, – что, кому, от кого. Главное, эта лавина совпадений нарастала! А впереди еще был Бредбери!

* * *

Нет, до этой точки совпадения случилась неожиданная заминка. Две или три наши совместные поездки подряд не состоялись. Причем не по случайности. В первый раз я еще издали заметила фигуру в светлых брюках и уже не в куртке, а в спортивной рубашке с короткими рукавами, впрочем, тоже отстроченной. Но едва я подошла ближе, как мой «герой» резко повернулся и скрылся во дворе под аркой. В собственном дворе. Я пропустила пару трамваев, но Генрих так и не появился. Ну, и черт с тобой! Оно мне надо! Значительно больше в эти дни меня занимало, какое впечатление произвел на редакцию «Сибирских огней» искореженный мною очерк Маслова.