Полная версия

Полная версияТридцать лет среди индейцев: Рассказ о похищении и приключениях Джона Теннера

Рис. 25. Я могу вызвать восточный ветер и заставить его гулять по всей земле.

[Эту фразу повторяют четыре раза, заменяя название ветра на северный, западный и южный. Это означает, что дух может вызвать любой ветер, благоприятный для исхода охоты. Он распоряжается погодой и может повлиять на стихии так, как это нужно человеку, обладающему мощным магическим снадобьем, то есть молящемуся. Поэтому отпадает необходимость наблюдать за ветром и небом, когда отправляешься на промысел с применением охотничьей магии, веруя в силу духов. Круг на рисунке изображает видимый горизонт. Индейцы не знают, что земля круглая, и не верят, когда их в этом убеждают.]

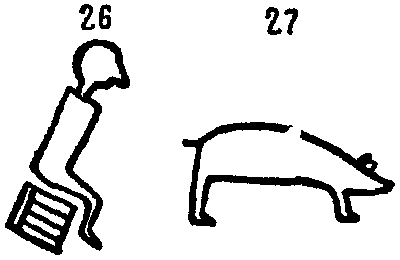

Рис. 26. И вот я сел там, и земля надо мной и подо мной внимала мне, пока я там сидел.

[На этом рисунке опять изображен сидящий на земле На-на-буш, каким он показан на рис. 3. Это означает, что все участники культового обряда, который длится почти целую ночь, должны неподвижно сидеть на своем месте и внимательно слушать певца, тоже соблюдающего это правило. По окончании песнопения певец встает и, не обмолвившись с присутствующими ни единым словом, покидает палатку.]

Рис. 27. Я заставляю медведя ползать, я заставляю его ползать.

[Это, видимо, означает, что охотник благодаря силе своей магии и молитвам может заставить ползти медведя или какого-нибудь другого зверя, то есть поразить его. Интересно, что медведя в культовых песнях никогда так не называют, а дают ему описательное название че-ман-дук.]

Охотнику требуется целых два года, чтобы в редкие часы досуга выучить песню. За обучение он должен заплатить своему учителю много бобровых шкурок.

Один оджибвей из деревни Вас-вау-гун-нинк впервые исполнил песню перед локальной группой, к которой принадлежал м-р Теннер. Наш автор и его неродной брат Ва-ме-гон-э-бью заплатили этому человеку (по имени Ке-цха-шуш) за его магические снадобья значительные суммы. Завязавшаяся в связи с этим ссора закончилась, как мы знаем из рассказа, тем, что Ва-ме-гон-э-бью убил Ке-цха-шуша (в повести Теннера он назван Ке-цха-цхунсом). Некоторые оджибвеи, живущие в районе реки Ред-Ривер, верят, что эта песня и связанные с ней магические снадобья могут вызвать чудо. Рассказывают, например, что один охотник, распевавший магическую песнь в течение четырех суток, провел по деревне Вас-вау-гун-нинк живого болотного лося в состоянии такого оцепенения, что совершенно здоровое животное даже не делало попыток к бегству. Такого рода фантастические истории напоминают нам о магической силе, которая приписывалась древними греками музыке Орфея и стихам легендарных рапсодов.

Отметим еще один распространенный у индейцев охотничий обычай, хотя он не имеет никакого отношения к приведенной выше песне. Происхождение его, как и многих других обычаев, неизвестно, но смысл, видимо, состоит в том, чтобы побудить охотников к проявлению самого широкого гостеприимства и сделать добычу всеобщим достоянием локальной группы, к которой они принадлежат. Обычай этот таков: каждый возвращающийся с охоты мужчина, как бы длительна и трудна ни была его охота и в какой бы нужде ни находилась его семья, должен бросить свою добычу к ногам первого встречного (даже если это будет мальчишка, бегающий близ стоянки или деревни). Чтобы обойти этот обычай, охотники часто оставляют свою дичь на том месте, где они ее убили, и позднее посылают за ней женщин или же сами подносят добычу на такое расстояние от стоянки, на каком рассчитывают не встретить людей. Там он прячет добычу и идет домой. Даже если охотник приносит дичь, не употребляющуюся в пищу всей общиной (например, бобра, выдру, куницу и др.), он должен соблюдать этот обычай.

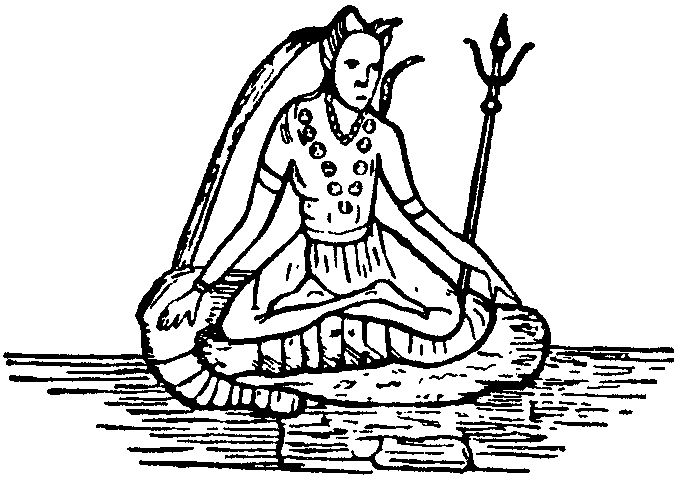

Алгонкинское божество На-на-буш, напоминающее индусского Исвару и римского Сатурна.

Фотографии проф. Е. Липс, приложенные к немецкому переводу книги Джона Теннера

Индеец оджибвей во времена Теннера

Озеро Лесное – индейская родина Теннера.

«Эд» (Эдуард) Теннер, потомок сына Джона Теннера (Миннесота, 1947).

Летняя палатка индейцев оджибвеев (Миннесота, 1947).

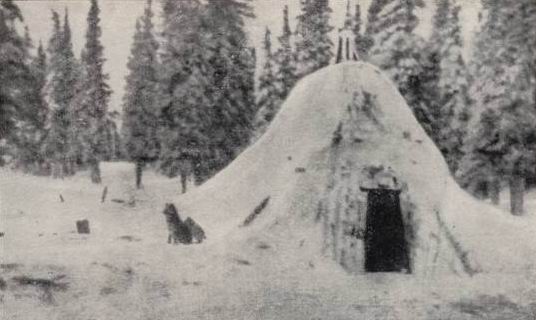

Зимняя палатка индейцев алгонкинов.

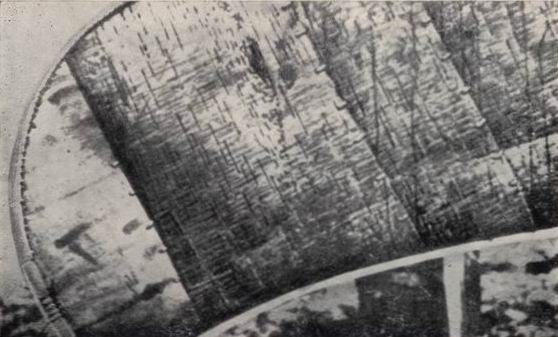

Каноэ на древесной коры индейцев алгонкинов.

Современные кочующие охотники алгонкины.

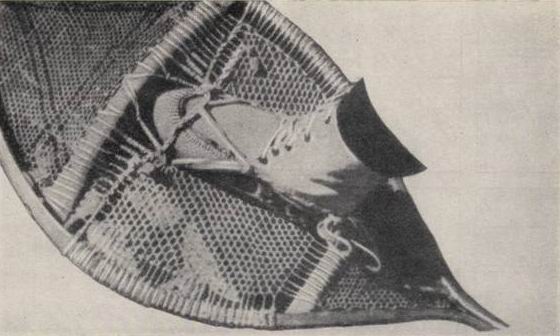

Лыжи-ракетки полярных охотников.

Дикий рис (Zizania Aquatica).

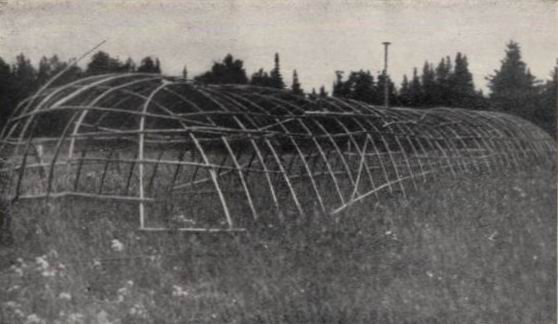

Каркас палатки, в которой исполняются обрядовые танцы общества Мидевивин. Каркас переплетается ветками или обтягивается шкурами.

Тенскватава – пророк племени шауни, индейский национальный герой освободительного движения.

Могила индейца оджибвея (1947).

1

А.С. Пушкин, Джон Теннер, Соч., ТИХЛ, М.., 1950, т. 5, стр. 343—368.

2

Отрывки, переведенные Пушкиным, без изменения вошли составной частью в текст данного перевода.

3

А.С. Пушкин, указ. соч., стр. 345.

4

А.С. Пушкин, указ. соч., стр. 343.

5

А.С. Пушкин, указ. соч., стр. 344, 345.

6

Там же, стр. 344.

7

Эдвин Джемс, врач по образованию, был участником экспедиции, предпринятой в 1819—1820 гг. в Скалистые горы, и автором двухтомного описания этой экспедиции. См. Edwin James, Account of an expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains, performed in the years of 1819 and 20, by order of the Hon. J.C. Calhoun, Secretary of war: under command of Major Stephan H. Long, Philadelphia, 1823, London, 1823 (2 тома). На обратном пути из экспедиции Джемс в 1820 г. познакомился с Теннером в Кейп-Джирардо, куда тот попал на пути к своим родным.

8

John Tanner, Dreissig Jahre unter den Indianern. Aus dem Amerikanischen übersetzt, mit Anmerkungen und einem Nachwort versenen von Dr. Eva Lips, Weimar, 1953, S. 323.

9

Н. Hickerson, The Southwestern Chippewa, an ethnohistorical study, Menasha, 1962; The feast of dead among the Seventeenth century Algonkians of the Upper Great Lakes, «American Anthropologist», 1960, v. 62, № 1.

10

B. James, Social-psychological dimentions of Ojibwa acculturation, «American Anthropologist», 1961, v. 63, № 3.

11

См. Ю. Аверкиева, Этнофрейдизм в США, «Советская этнография», 1962, № 4.

12

Н. Hickerson, The Southwestern Chippewa, an ethnohistorical study, Menasha, 1962.

13

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 4, стр. 426.

14

С. Еmbrу, America’s concentration camps: the facts about our Indian reservations, New York, 1956, p. 137.

15

Walter O’Meara, The Last Portage, Boston, 1962.

16

«…и что я сам видел ужасного и частью чего я был». (Первые строки из второй книги «Энеиды» Вергилия.) – Прим. ред.

17

Имеется в виду эпизод, описываемый в Ветхом завете о выводе Моисеем иудеев из Египта. – Прим. ред.

18

См. «North American Review», № 60, p. 101.

19

«Маленькие королевства и прославленные люди среди индейцев были мощным препятствием для успеха проповеднической деятельности м-ра Эллиота; и следует отметить, что многие из тех народов, которые в ту пору отказались от принятия евангелия, охотно последовали за людьми, одержимыми бесом, и начали несправедливую и кровавую войну против англичан, закончившуюся скорым и полным искоренением язычников, стертых с лица земли Господней. Это особенно заметно на примере Филипа, главного вождя самой бедственной войны из всех, какие когда-либо велись против нас. Наш Эллиот предложил вечное спасение этому царю, но чудовище отвергло его с гневом и презрением. По привычке индейцев изъясняться не только словами, но и знаками, он оторвал пуговицу от сюртука достопочтенного человека и сказал, что священное писание означает для него не больше, чем эта пуговица. Весь мир вскоре узнал, какое ужасное наказание незамедлило постигнуть этого царя и весь его народ. Рука, пишущая эти строки, оторвала недавно челюсть от выставленного на позорище черепа этого богохульного Левиафана, а достопочтенный Сэмуэл Ли стал позднее пастором английской общины, возвещающим хвалу, небесам, на той самой земле, где Филип и его индейцы поклонялись демону». См. «Christian Magazine», Boston, v. I, р. 514. Те читатели, которые знакомы с писаниями ранних пуританских проповедников, вероятно, вспомнят немало отрывков, насыщенных тем же враждебным духом. Если таким языком говорили ученые проповедники в назидание потомству, то нетрудно догадаться, какие чувства питали тогда белые к индейцам.

20

Вот что пишет об индейцах Уильям Кей: «Среди них нет нищих и брошенных на произвол судьбы сирот (гл. 5)… Они очень деловиты и стремятся преодолеть препятствия (на свои особый лад) с такой же энергией, как любой купец в Европе. Многие из них – наследственные вожди или ремесленники – богаты. А встречающиеся среди них бедные люди обычно говорят, что ни в чем не нуждаются (гл. 7)… Женщины из одного семейства обычно собирают по три кучи (кукурузы) по 12, 15 или 20 бушелей в каждой, а затем ее просушивают, ссыпая в широкие круглые груды. А если им помогают дети или друзья, то собирают и гораздо больше (гл. 16)… Мне никогда не удавалось обнаружить среди них такого огромного количества скандальных пороков, как у европейцев. Такие грехи, как пьянство и обжорство, им совсем неизвестны. И хотя у них нет многих сдерживающих их ограничений, сказывающихся на англичанах (это относится как к законам божеским, так и к человеческим), все же никто не слышал о таких преступлениях среди них, как воровство, убийство, измена супружескому долгу (гл. 29)». Подобные цитаты можно привести из трудов почти всех ранних авторов. А нам еще говорят, что общение с европейцами во всех отношениях облагородило моральные устои индейцев!

Вероятно, многие из наших современников еще помнят, как много зерна, необходимого скупщикам пушнины для ведения их торговых операций, можно было купить у индейцев. Аборигены выращивали кукурузу в местности, расположенной неподалеку от озера Верхнего и носившей у них название Кетекавве Сиби, то есть Огородная река. Такое название эта местность получила по речушке, впадающей в проток между озерами Верхнее и Гурон, в шести милях ниже Со-Сент-Мари. «Индейцы во времена первых английских поселенцев неоднократно совершали акты, свидетельствовавшие о их дружелюбном отношении к белым: они научили их, как сажать и возделывать кукурузу», а когда белым «угрожал голод, они продавали им зерно, спасая их от гибели в чужой стране, на дикой, необработанной земле». См. Trumbull, History of Connecticut, v. I, ch. 3. В другом месте тот же автор пишет: «Попав в столь отчаянное положение, они направили своих уполномоченных в индейскую деревню, называвшуюся Покомток, где те закупили такое количество зерна, что индейцы спустились к Уиндзору и Хартфорду на 50 каноэ, нагруженных кукурузой» (т. I, гл. 6). Индейцы с острова Блок, согласно тому же авторитетному источнику, засаживали кукурузой около 200 акров земли. Эти поля англичане уничтожили после двух дней пребывания на острове, где они «сожгли вигвамы» и «разбили каноэ», после чего отправились в страну пекотов (там же, гл. 5). Шарлевуа, менее авторитетный свидетель из всех ранних французских авторов, пишет, что во время набега в страну индейцев сенека французы уничтожили 400 тыс. мино (1200 тыс. бушелей) кукурузы. «Они зарезали также множество свиней, из-за чего началась эпидемия». См. Charlevoix, La nouvelle France, liv. XI. Нет необходимости приводить еще сотни цитат, чтобы доказать то, в чем сомневаются лишь очень немногие, кроме авторов, утверждающих противное, на которых мы уже ссылались.

21

Здесь и далее в квадратных скобках курсивом дан перевод А.С. Пушкина. См. А С. Пушкин, Соч., ГИХЛ, М., 1950, т. 5, стр. 343—368. – Прим. ред.

22

Мокасины – мягкая кожаная обувь, изготовлявшаяся или из одного куска замши (а зимой из кожи мехом внутрь), или из двух кусков – замшевого верха и подошвы из твердой кожи. – Прим. ред.

23

Имеются в виду открывавшиеся европейскими предпринимателями в глубине индейских территорий пункты по скупке у индейцев пушнины. Такого рода фактории Картье встречал на берегах реки Святого Лаврентия еще в 1534 г. Первый торговый пункт, часто упоминаемый Теннером Сагино, был открыт в 1603 г. Как видно из рассказов Теннера, это были пункты спаивания и ограбления индейцев скупщиками пушнины. – Прим. ред.

24

Название Сау-ги-нонг, точнее, Сагино, происходит от слова «сагино» (устье реки), но его толкуют и как «поселение индейцев саук». Расположен этот поселок в современном штате Мичиган и первоначально принадлежал индейцам племени саук (то есть огненное племя). Индейцы саук вместе с оттава, оджибвеями, меномини и еще примерно 29 племенами принадлежат к алгонкинскому языковому семейству. Позднее в Сагино поселились оттава и часть оджибвеев, остававшиеся там до 1837 г. – Прим. ред.

25

Муккуки (правильнее – мукук, или мокук) – сосуды из бересты, иногда украшавшиеся орнаментом, в которых индейцы, особенно из племени оджибвеев, хранили сахар или сироп, добываемый весной из кленового сока. Мокук вмещает примерно 20 кг. – Прим. ред.

26

Военная пляска скальпа исполняется женщинами. – Прим. ред.

27

Впрок мясо заготовлялось путем вяления его на открытом воздухе. Для более длительного хранения и для дальних походов индейцы растирали сушеное мясо в порошок, называвшийся «пеммиканом» и получивший широкое распространение среди белых торговцев, путешественников и охотников в условиях севера. Многие племена заготовляли так называемый «ягодный пеммикан», смешивая мясной порошок с ягодной пастой, животным жиром и мозгом. Получался очень стойкий, легкий и питательный продукт. – Прим. ред.

28

Места в шалаше по традиции строго распределены. В середине находится очаг. Почетным считается место между очагом и задней стойкой, а самым плохим – между огнем и входом. – Прим. ред.

29

Здесь Джемс дает сноску, в которой отмечает, что Теннер перенял «индейский обычай скрывать свои чувства». Однако он не мог забыть того позора, который ему, десятилетнему мальчику, нанес Манито-о-гизик. Услыхав о смерти старого индейца, Теннер, будучи уже взрослым, выразил свое удовлетворение, «так как хотел ему отомстить». – Прим. ред.

30

В английском оригинале стоит «to the sugar grounds», то есть на «сахарные земли». Ведь индейцы извлекают сахар из сока сахарного клена (Acer saccharinum), приготовляя из него сироп. – Прим. ред.

31

Это значило, что она была членом родовой группы, носившей название «Выдра». – Прим. ред.

32

Так называлась миссия, основанная на южном берегу пролива Мичилимаккинак. Сначала здесь находилась французская фактория, потом форт, наконец, миссия, где осуществлял свою деятельность иезуитский священник Маркет. – Прим. ред.

33

У индейцев уважением пользуется только тот мужчина, который на охоте проявляет особенную ловкость. – Прим. ред.

34

Завезенные белыми болезни – одна из главных причин вымирания индейских племен. Так, оспа, туберкулез, грипп, корь и коклюш скосили в Северной и Южной Америке целые племена. Эти болезни поражают индейцев значительно сильнее, чем белых. Сильные эпидемии оспы (1781/82 и 1801/02 гг.) унесли 50% индейцев северной зоны прерий. В 1830 г. от «лихорадки» погибли 70 тыс. калифорнийских индейцев и большинство вымерших к настоящему времени племен Орегона в бассейне Колумбии. – Прим. ред.

35

Полигамия (многоженство) была довольно широко распространена у индейцев и местами сохранилась поныне. Вот почему, Нет-но-ква, носившая титул «верховного вождя племеня оттава», снисходительно относилась к тому, что у, ее мужа было еще две жены. – Прим. ред.

36

Индейцы весьма искусны в устройстве деревянных ловушек самой различной конструкции, причем они не пользовались никакими материалами, завозимыми белыми. – Прим. ред.

37

Разделение труда между полами возникло на самой ранней стадии индейской культуры. Выполнение домашних работ возлагалось на женщин и детей. Важной отраслью женского труда в охотничьем хозяйстве была обработка шкур и изготовление одежды и обуви. Женщины устанавливали также палатки и собирали съедобные растения. Мужчины, занимаясь охотой, ставили ловушки, снабжали семью мясом. – Прим. ред.

38

Для индейского мировоззрения очень характерно, что тяжелобольной или умирающий считает себя уже покойником; как к мертвому относятся к нему и окружающие. – Прим. ред.

39

Портиджом, или волоком, называют участки реки с перекатами, через которые нельзя пройти на каноэ. Здесь высаживаются на берег, освобождают легкие берестяные лодки от груза и переносят их к тому месту, откуда можно продолжать плавание. Груз тоже переносят по суше. Около больших волоков, где индейцы из-за перегрузки задерживались на длительное время, возникли поселки и фактории. В дальнейшем портидж переводится как волок. – Прим. ред.

40

Индейцы алгонкины необычайно искусны в изготовлении каноэ. – Прим. ред.

41

Уже упоминавшиеся выше флаги – знаки отличия вождей. Они были введены белыми для знатных предводителей племен, с которыми они вели переговоры и заключали выгодные им сделки. Нет-но-ква, как уже говорилось, была верховным вождем племени оттава. – Прим. ред.

42

Индейские лыжи-ракетки, по форме напоминающие ракетку, служат не для скольжения, а для хождения по глубокому снегу; их надевают, чтобы не проваливаться в сугробы. У северных племен лыжи приобрели такое важное значение, что можно говорить о своеобразной «лыжной культуре». Сделанная из кедра рама лыж обтягивается сеткой, искусно сплетенной из тонких кожаных полос. – Прим. ред.

43

Индейские гамаши-ноговицы делались из оленьей кожи, иногда украшались кожаной бахромой, вышивкой и бисером. Зимой они предохраняли от холода, а летом от шипов растений и укусов насекомых. – Прим. ред.

44

«Маскеги» – искаженное маскегон (не смешивать с мускогской семьей языков, к которой принадлежат, например, чоктавы, семинолы и др.). Маскегоны – одно из подразделений племени кри, делящегося на равнинных кри и болотных «маскегов». Это название происходит от алгонкинского словосочетания «маскигок», то есть «те, что с болота» («маскег» означает болото). – Прим. ред.

45

Карибу – общее название североамериканских подвидов северного оленя. – Прим. ред.

46

Обычай принесения табака в жертву могучим духам до настоящего времени широко распространен среди индейцев. Курение знаменитой трубки мира калумет имеет также религиозное значение, подчеркивая торжественность церемонии. – Прим. ред.

47

Название «Виннипег» произошло от алгонкинского слова «оуинипег», что означает «грязная» или «вонючая вода». Так индейцы называют Соленую морскую воду (в отличив от пресной озерной). Поселившиеся вокруг озера Виннипег оуинипеги (в настоящее время называемые виннебаго) пришли сюда с морского побережья, и поэтому соседи прозвали их «людьми вонючей воды». Позднее и озеро получило это название. – Прим. ред.

48

Здесь речь идет уже о стальных капканах, вымененных у белых торговцев. – Прим. ред.

49

Первый убитый медведь – важнейшее событие в жизни индейского юноши. У многих алгонкинских племен с этого момента индеец считается совершеннолетним и к нему начинают относиться с уважением, как к взрослому охотнику. У индейцев медведь окружен ореолом мистического почитания; в честь убитого зверя даже совершается особый обряд, напоминающий медвежий праздник у народов Сибири. – Прим. ред.

50

Циновки, которыми оджибвеи покрывали остов своих палаток, так называемых вигвамов. – Прим. ред.

51

Плоский и жирный бобровый хвост – любимейшее лакомство индейцев. При расчетах за оказанные услуги (например, с шаманом) и покупке ценных товаров заменяет деньги. В высушенном виде бобровый хвост выдерживает длительное хранение, а по питательности и вкусовым качествам напоминает шпиг. – Прим. ред.

52

Лодка из натянутых на раму шкур (так называемая bull boat) первоначально была для северных охотников прерий предметом, чуждым их культуре. Вероятно, друзья Теннера заимствовали секрет изготовления такой лодки у манданов, использовавших для этого шкуры бизонов. Подобными лодками пользуются обычно для переправы через реки; для длительного плавания они почти не пригодны. Из текста видно, что к такой лодке индейцам пришлось прибегнуть за неимением дерева. – Прим. ред.

53

Есть сырую рыбу индейцы считают варварством и смеются над теми, кто это делает. Эскимосы, называющие себя «иннуитами», что значит «люди», обязаны своим прозвищем этой привычке. Слово «эскимос» произошло от «ашкимек», что на языке оджибвеев значит «сыроед». – Прим. ред.

54

Такую цену нельзя назвать иначе, как грабежом, ведь даже в те времена хорошая бобровая шкурка стоила на рынке 10 долларов. – Прим. ред.

Вы ознакомились с фрагментом книги.