Полная версия:

Подлинная история РСДРП–РКПб–ВКПб. Краткий курс. Без умолчаний и фальсификаций

Соглашаясь с такой постановкой вопроса, в то же время столичные марксисты опасались, как бы внедрение (проникновение) в рабочую среду не привело к скорым провалам. В феврале 1895 г. в столице встретились пять марксистов, представлявших социал-демократические группы Петербурга (Ульянов и Кржижановский), Москвы (Спонти), Киева (Ляховский) и Вильно (Копельзон). Собравшиеся обсудили вопросы о политической агитации, об издании популярной литературы для рабочих и установлении тесной связи с плехановской группой «Освобождение труда». Договорились, что за границу к Плеханову поедут двое – В. И. Ульянов и Е. И. Спонти.

Поездка неожиданно задержалась, так как Ульянов заболел воспалением легких и смог выехать лишь 25 апреля 1895 г. Это обстоятельство стало предлогом для поездки – Ульянову требовались отдых и лечение после перенесенной болезни. Заграничной агентуре было предписано «учредить за деятельностью Владимира Ульянова тщательное наблюдение». Встреча Ульянова и Плеханова состоялась в Женеве. 25-летний Владимир Ульянов отнесся к патриарху, первому русскому марксисту с чувством глубокого уважения и симпатии, от волнения он даже мало говорил и подарил ему свою книгу «Что такое «друзья народа»…». После встречи Плеханов дал своему гостю лестную характеристику. В те дни он писал жене: «Приехал сюда молодой товарищ, очень умный, образованный и даром слова одаренный. Какое счастье, что в нашем революционном движении имеются такие молодые люди»[87]. Однако уже во время первой их встречи наметились некоторые разногласия. Ульянов отстаивал идею гегемонии пролетариата, его союза с крестьянством. Плеханов же отрицал революционность крестьянства и не одобрял нападок молодого Ульянова на либералов. «Вы. поворачиваетесь к либералам спиной, а мы лицом»[88], – заявил он. В Швейцарии Ульянов встречался также с П. Б. Аксельродом, в Париже – с Полем Лафаргом, зятем Маркса, одним из лидеров социалистического Интернационала. Лафарг интересовался тем, как русские социал-демократы ведут практическую работу. Между ними произошел любопытный разговор. Мартов так передал рассказ Ульянова:

«– Чем же вы занимаетесь в этих кружках? – спросил Лафарг. Ульянов объяснил, как, начиная с популярных лекций, в кружках из более способных рабочих штудируют Маркса.

– И они читают Маркса? – спросил Лафарг.

– Читают.

– И понимают?

– И понимают.

– Ну, в этом-то вы ошибаетесь, – заключил ядовитый француз. – Они ничего не понимают. У нас после 20 лет социалистического движения Маркса никто не понимает»[89].

Из Парижа Ульянов намеревался отправиться в Лондон для встречи с Ф. Энгельсом. Но, как выяснилось, тот был тяжело болен, и свидание не состоялось. В Германии петербургский гость работал в Прусской государственной библиотеке, посещал рабочие собрания и, наконец, встретился с Вильгельмом Либкнехтом – одним из лидеров Германской социал-демократической партии. Они обсудили возможность издания в Германии и транспортировки в Россию нелегальной литературы. 7 сентября Ульянов вернулся в Россию, привезя с собой чемодан с двойным дном, тайный отсек был набит нелегальной литературой. Полиция после самого тщательного досмотра его багажа «ничего предосудительного не обнаружила». Далее проездом через Вильно, Москву, Орехово Ульянов прибыл в Петербург. Осенью 1895 г. в жизни российской социал-демократии произошло историческое событие: все марксистские кружки Петербурга были объединены в политическую организацию, названную «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса».

3. Рождение «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 1895 г.

Начало объединению было положено в октябре, когда в Петербург после двухлетней вильнюсской ссылки приехал Ю. О. Цедербаум (Мартов). Он вернулся с намерением использовать в столице вильнюсский опыт ведения агитации среди рабочих и организации издательского дела. Ульянов и другие «старики» были с ним солидарны. Их знакомство состоялось на квартире инженера-технолога Г. М. Кржижановского. Как вспоминал Мартов, «разговор сразу был поведен в тоне взаимного доверия». Мартов заявил, что он и его товарищи – «интеллигенты» могли бы и самостоятельно агитировать рабочих, но все «против кружкового дробления» и поэтому решили объединить свои усилия «с силами наиболее зрелой и старой из уже работающих групп». Оставалось только договориться о направлении совместной работы. По словам Мартова, «речь шла о принципиальном признании массовой агитации и отрицании метода «лабораторного» воспитания революционеров-рабочих путем кружкового штудирования книг».[90]

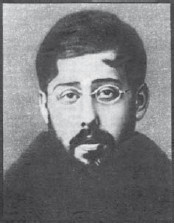

Ю. О. Мартов (Цедербаум)

Мартов сразу продемонстрировал «старикам» и Ульянову, чем отличается «живая» работа от «лабораторной», когда предложил им использовать типографскую новинку – мимеограф, бывший в распоряжении его группы. «Очень хорошо, – сказал Ульянов, обращаясь к своим коллегам, – можно будет напечатать переведенный N. N. «Жилищный вопрос» Энгельса. Очень важно его издать, – пояснил он, – ввиду антипрудонистских доводов Энгельса, бьющих и по народничеству»[91]. На это Мартов «с иронией заявил», что они «вовсе не намерены печатать литературу, которую будут читать, главным образом, студенты и маленькая верхушка рабочих. Брошюру Энгельса издать полезно, но, если в то же время та же техника может произвести десяток прокламаций, разъясняющих массам их экономическое положение, не может быть вопроса о выборе»[92]. «Старики» добродушно засмеялись и согласились с ним, что технику следует использовать более эффективно.

В те же дни марксисты пришли к соглашению с «Группой народовольцев». Переговоры вел Ульянов. Договорились о том, что марксисты воздержатся от критики «идейных традиций» революционного народничества, а народовольцы не станут пропагандировать террор и касаться вопроса о путях экономического развития России. Кроме того, народовольцы предложили совместно издавать рабочую газету, первый номер которой они полностью отдавали на откуп марксистам, что их, по словам Мартова, «уже совсем. растрогало и обрадовало»[93].

Организационное слияние марксистских групп произошло на собрании, которое состоялось на квартире супругов Радченко. Кроме хозяев на нем присутствовало ядро группы «стариков»: В. И. Ульянов, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, инженер А. Л. Малченко, студенты университета А. А. Ванеев, М. А. Сильвин, П. К. Запорожец, Я. П. Пономарев, учительница Н. К. Крупская, курсистки Л. А. Якубова и З. П. Невзорова. От группы Мартова, помимо него самого, были Я. М. Ляховский, С. А. Гофман и В. М. Тренюхин. Эти 17 человек и составили костяк городской организации, которая еще не имела названия. Состав руководящей организации оказался, таким образом, чисто интеллигентским: рабочих там не было. Ненормальность такого положения для организации, претендующей на руководство рабочим движением, была очевидна многим. Но в то же время члены организации опасались, как бы при вводе рабочих в центральную организацию не была нарушена вся система внешней конспирации.

По предложению Ульянова, все члены организации распределились на три районные группы. В состав «Центральной группы» – руководящего центра всей организации – вошли Ульянов, Кржижановский, Ванеев, Старков и Мартов. Помимо этого Ульянов был назначен редактором предполагаемых изданий, С. И. и Л. Н. Радченко взяли на себя конспиративно-технические и финансовые дела, а Крупской поручалось поддерживать связи с рабочими через вечернюю школу. Таким был первый шаг на пути создания марксистской партии.

Уже осенью 1895 г. на петербургских предприятиях и в жилых рабочих казармах появились листовки, отпечатанные на мимеографе. Чтобы распространить среди своих товарищей листки, рабочие, связанные с организацией, прибегали к различным хитростям. Они забрасывали листовки в цеха через вентиляционные системы, рассовывали их по станкам, наклеивали у ворот предприятия, в «клубе» (так рабочие называли уборную) или раздавали незаметно при выходе с завода, прямо на улице.

Объединенная марксистская организация начала активно вмешиваться в ход стачек, охвативших в это время ряд петербургских предприятий. Следует отметить, что Петербургская губерния была главным очагом нестабильности: на нее за 10 лет приходилось более 11% всех забастовщиков в стране. В начале ноября 1895 г. на фабрике Торнтона началась организованная «Союзом борьбы» забастовка 500 ткачей. Марксисты издали и распространили листок «Чего требуют ткачи». В ходе переговоров с администрацией забастовщики добились повышения заработка. Через два дня начались волнения на петербургской табачной фабрике «Лаферм». Причина – администрация снизила расценки с выработки. В ответ мастерицы перебили окна, мебель и поломали инструменты. Для подавления беспорядков градоначальник фон Валь распорядился оцепить фабрику и окатить работниц холодной водой из пожарных шлангов. Когда стачечницы жаловались градоначальнику на то, что невозможно прожить на пониженную зарплату, тот ответил: «Можете дорабатывать на улице». У социал-демократов не было непосредственных связей с фабрикой «Лаферм», но организации хотелось вмешаться в события. Для того чтобы собрать сколько-нибудь точную информацию о случившемся на фабрике,

В. И. Ульянов и М. А. Сильвин посещали некоторое время ближайший к месту событий трактир и чутко прислушивались к разговорам посетителей. Но пользы было мало. Как передавал Ульянов, купцы и мещане, виденные ими в трактире, рассказывали лишь о перипетиях обливания работниц водой и заканчивали рассказ нравоучительной сентенцией, отирая пот после соответствующего количества чайных порций: «А потому ни-и скандаль!»[94] Тогда C. А. Гофман и М. А. Сильвин под благовидным предлогом стали завязывать разговоры с пожилыми работницами, возвращавшимися по вечерам домой, и понемногу собрали необходимые данные. Через несколько дней появилась листовка с изложением причин конфликта и требований папиросниц, которую с помощью разных ухищрений удалось распространить среди работниц фабрики.

Листовки имели большой успех. Их писали не «заумным» и нудным, а простым, понятным рабочим языком. Социал-демократическая интеллигенция нашла, наконец, ключ к «серой» рабочей массе. В конце 1895 г. нелегальная типография «Группы народовольцев» выпустила трехтысячным тиражом брошюру Ульянова «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Рабочие зачитывались брошюрой, писала Крупская, «она была им понятна и близка»[95]. Высокую оценку брошюре Ульянова дали и Плеханов с Аксельродом, заявив, что «никто в России не пишет так хорошо для рабочих, как он»[96]. Ульянов ответил им: «Я ничего так не желал бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для рабочих»[97].

В первых числах декабря была завершена подготовка первого номера газеты «Рабочее дело». Ульянов написал для него четыре статьи, в том числе передовую, призывавшую российский пролетариат к завоеванию политической свободы. Остальные статьи написали Мартов, Кржижановский, Ванеев, Сильвин, Запорожец и др. 8 декабря на квартире Крупской состоялось редакционное собрание по «Рабочему делу». Номер был сделан в двух экземплярах, один для передачи в типографию забрал Ванеев, а другой остался у Крупской. Но издать газету не удалось.

Полиция напала на след организации. Слежка усиливалась изо дня в день. Но ее члены накопили определенный опыт применения различных приемов конспирации. По свидетельству Н. К. Крупской, лучше всех по этой части был подкован В. И. Ульянов: он знал проходные дворы, умел великолепно надувать шпионов, учил товарищей писать «химией», точками, условными знаками в книгах, придумывал конспиративные клички. Члены организации для переписки использовали посреднические адреса, ввели псевдонимы, клички. Как вспоминал М. А. Сильвин, Ульянов «назывался «Тяпкин-Ляпкин» («до всего доходит собственным умом»), В. В. Старков – «Земляника», Г. М. Кржижановский – «Суслик»»[98]. Ю. О. Мартова звали Егором. Частная переписка и хождения друг к другу были сведены до минимума.

4. Испытание тюрьмой и ссылкой. 1896-1899 гг.

В ночь с 8 на 9 декабря 1895 г. были арестованы четверо из пяти членов руководящего центра организации: Ульянов, Кржижановский, Старков, Ванеев, а также Запорожец, Малченко, рабочие-активисты Василий Шелгунов, Никита Меркулов, Иван Яковлев, Борис Зиновьев, Петр Карамышев и др. Из группы народовольцев арестовали рабочего Н. В. Полетаева (впоследствии большевистский депутат III Государственной думы). Всем им было предъявлено обвинение «в государственном преступлении». На квартире Ванеева полиция захватила готовые к печати материалы первого номера газеты, и в ее руках оказались образцы почерков руководителей организации.

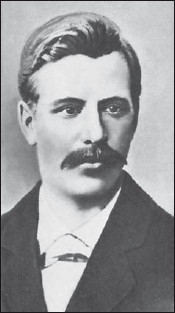

И. В. Бабушкин

Однако деятельность не прекратилась. 15 декабря 1895 г. состоялось совещание уцелевших от ареста марксистов, на котором был восстановлен ее руководящий центр (в него вошли Мартов, Сильвин, Радченко и Ляховский). По предложению Ю. О. Мартова, организация обрела, наконец, свое название, вошедшее затем в историю – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Участники совещания одобрили текст написанной Мартовым листовки, в которой говорилось, что полиция ошибается, полагая, будто «Союз» разгромлен. Напротив, борьба будет продолжена «до тех пор, пока не будет достигнуто полное освобождение рабочего класса из-под гнета капитализма». К концу года «Союз борьбы» выпустил еще одну прокламацию, «Что такое социалист и государственный преступник?», подписанную «Ваш товарищ рабочий». Листовку написал один из самых значимых членов организации 23-летний Иван Васильевич Бабушкин, служивший в то время сторожем в лаборатории Александровского чугунолитейного завода. Как вспоминал Мартов, несмотря на то, что Бабушкин «не без скептицизма… смотрел на начавшуюся полосу лихорадочной агитационной работы» («Вот, – говорил он нам, – стали во все стороны разбрасывать прокламации и в два месяца разрушили созданное годами»), он предложил воспользоваться интересом рабочих к нашумевшим арестам каких-то «сицилистов» и выпустить «популярный листок о социализме и борьбе за свободу»[99].

Активность Ю. О. Мартова не могла остаться незамеченной. Бывший сотрудник Петербургского охранного отделения П. Статковский в 1921 г. называл Мартова главным организатором Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». За ним было установлено постоянное наружное наблюдение, и в ночь с 4 на 5 января 1896 г. он был арестован. Одновременно взяли Ляховского, а также рабочих, в том числе и И. В. Бабушкина. Таким образом, число привлеченных к «делу декабристов», как их в шутку называли в радикальных кругах столицы, доросло почти до сотни.

До февраля 1897 г. Ленин пробыл в одиночной камере № 193 петербургского Дома предварительного заключения. В камере он установил для себя строгий режим, соблюдение которого помогало ему переносить тяготы тюремной жизни. Весь день он работал (в тюрьме была прекрасная библиотека), соблюдал диету (ел очень мало хлеба) и каждый вечер делал гимнастику, которая помогала согреться в холодном помещении. Когда через два года в тюрьме окажется его младший брат Дмитрий, Ульянов в письме к матери порекомендовал ему самый эффективный прием – 50 земных поклонов. Он не без юмора вспомнил, как «надзиратель, подсматривая в окошечко», только диву давался, «откуда это вдруг такая набожность в человеке, который ни разу не пожелал побывать в предварилкинской церкви!»[100].

Тюремная камера В. И. Ульянова

Находясь в тюрьме, Ульянов не прекратил революционной деятельности. Здесь им была написана брошюра для рабочих «О стачках», две листовки, кроме того, он переписывался с товарищами, сидевшими в тюрьме. Свои работы Ульянов писал лимонным соком или молоком, налитым в маленькие чернильницы, сделанные из хлеба. Чтобы надзиратель не заметил этого, он, как только слышал щелканье дверной фортки, моментально съедал свою чернильницу. «Сегодня съел шесть чернильниц», – сообщал Ульянов в одном из своих писем. На воле листки с тайными записями прогревали над огнем или опускали в горячую воду и бесцветные строки делались заметными. Другим способом переписки с товарищами были книги из тюремной библиотеки. На их страницах Ульянов малозаметными точками отмечал буквы, из которых и складывалось послание. Главным связным между Ульяновым и волей была его старшая сестра Анна Ильинична, которая получала его шифрованные письма, а также сообщала родным других заключенных, какую книгу необходимо им попросить в тюремной библиотеке.

В тюрьме Ульянов начал работать над книгой «Развитие капитализма в России». Для этого родные с помощью А. Н. Потресова передали ему из библиотек Петербурга необходимую литературу. Тюремные правила позволяли снабжать заключенных книгами сколько угодно. Закончить книгу в камере он не успел. «Жаль, рано выпустили, надо бы еще немножко доработать книжку, в Сибири книги доставать трудно»[101], – в шутку говорил Владимир Ильич.

Все арестованные «по делу с. – петербургского кружка социал-демократов» придерживались на допросах тактики «запирательства», полностью отрицая предъявляемые обвинения. Однако многие рабочие, впервые оказавшиеся на допросе, были напуганы и дали компрометирующие марксистов-интеллигентов показания. Как отмечает Мартов, «это было в порядке вещей». Совершенно неожиданно «раскололся» вожак путиловцев, 20-летний рабочий Борис Зиновьев, который на третьем месяце своего заключения отказался от политики «запирательства» и рассказал о многом, в том числе, как для помощи рабочему движению он «использовал» интеллигентов. Б. Зиновьев не был предателем. Просто товарищ прокурора С. – Петербургской судебной палаты А. Е. Кичин, который вел дознание, по словам Мартова, поймал Зиновьева «на удочку политического тщеславия». Кичин просил объяснить ему, что общего между таким умным и талантливым рабочим и интеллигентами. Кроме того, молодой рабочий считал «полезным для дела» объяснить властям цели и задачи нарождающегося рабочего движения. После заключения Зиновьева выслали под надзор в Тверь, где он возобновил пропаганду среди местных рабочих, но через два года заболел и умер. Мартов полагал, что «в его лице сошла в могилу крупная сила».

Аресты не разрушили «Союз борьбы». Пополнившись новыми членами (Ф. И. Дан, А. Н. Потресов, Ф. И. Гурвич и др.), он продолжал действовать. П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и другие «легальные» марксисты оказывали организации всевозможную помощь. В 1896 г. «Союз борьбы» развил широкую агитационную деятельность среди рабочих при помощи многочисленных прокламаций, тайных собраний, устройства стачечных касс, распространения нелегальных брошюр. Впервые в Петербурге появился листок с призывом к празднованию 1 Мая, 2 тыс. экземпляров которого было распространено на 40 фабриках и заводах.

Летом 1896 г. произошла грандиозная стачка петербургских текстильщиков, получившая название «промышленной войны». В ней участвовало свыше 30 тыс. рабочих. Забастовка возникла по инициативе самих рабочих, но «Союз борьбы» принял в ней самое активное участие. Поводом к стачке послужил отказ фабрикантов оплатить рабочим дни коронации Николая II, во время которых они не работали. Рабочие проявили стойкость и организованность. Примерно сто представителей ткацких предприятий сообща выработали требования, передали их «Союзу борьбы», и 30 мая вышла листовка «Чего требуют рабочие петербургских бумагопрядилен и ткацких». А требовали забастовщики в первую очередь, чтобы их рабочий день продолжался 10,5 часа, «чтобы заработок. выдавали правильно и вовремя» и «чтобы было заплачено сполна за коронационные дни». Листок молниеносно разошелся по рукам. Пришлось трижды печатать его большими тиражами. Всего за время стачки было издано 13 прокламаций. Стачка длилась больше месяца и нашла горячий отклик среди западноевропейских рабочих. По инициативе дочери К. Маркса Элеоноры Эвелинг, рабочими Лондона было собрано и переслано в Петербург в помощь бастующим около 2 тыс. руб. В Англии было создано «Общество друзей свободы России», во главе которого стояли эмигранты-народники Н. Чайковский и Ф. Волховский. Многим членам «Союза борьбы» казалось, что «в воздухе пахнет революцией».

Русская печать не могла даже заикнуться о стачке. С помощью полиции и казаков, путем увещеваний и угроз властям удалось заставить рабочих вернуться к станкам. Не менее 1 тыс. стачечников было арестовано, многих из них выслали из столицы. Стачка улеглась лишь тогда, когда правительство в лице министра финансов С. Ю. Витте объявило о созыве комиссии из фабрикантов и чиновников для рассмотрения вопроса о законодательном сокращении рабочего времени. 2 июня 1897 г. вышел первый закон, ограничивающий продолжительность рабочего дня до 11,5 часа, также были сильно ограничены сверхурочные работы.

Но и полиция не дремала. В августе 1896 г. за решеткой оказались все руководили новой Центральной группы «Союза борьбы»: С. И. Радченко, Крупская, Сильвин, Гофман и Дан. К руководству пришли Тахтарев и его группа «молодых», известная под кличкой «Обезьяны». В организацию влилась и группа Чернышева, известная как «Петухи».

Успехи рабочего движения непосредственно отозвались на судьбе арестованных по делу «Союза борьбы». Поскольку «рабочий вопрос» становился все более актуальным, правительство изменило на время свое отношение к социал-демократам, полагая почему-то, что они ведут лишь экономическую, а не политическую борьбу. Первоначально намеченный для них приговор с долголетней ссылкой (до десяти лет) был заменен значительно более мягким. 13 февраля 1897 г. было объявлено «высочайшее повеление»: шестеро членов «Союза борьбы» (Ульянов, Кржижановский, Ляховский, Старков, Ванеев и Мартов) получили по три года ссылки в Восточную Сибирь. При этом их родственники выхлопотали у властей дотоле неслыханные льготы – разрешения перед отправкой в ссылку пробыть три дня в своих семьях.

В эти «отпускные» дни главные фигуранты дела провели два совещания с «молодыми» – новыми руководителями «Союза борьбы». Между «стариками» и «молодыми» развернулась горячая полемика о дальнейших путях развития «Союза борьбы». Тахтарев и его единомышленники, как выяснилось, не слишком склонные увлекаться политикой, ратовали за создание на предприятиях «рабочих касс» и «касс взаимопомощи», которые объединили бы в одно целое всю рабочую массу, не деля ее на «сознательных» и «серых». Ульянов и другие марксисты – «старики» с ними были не согласны: по их мнению, надо было крепить «Союз борьбы» как организацию революционеров и не отвлекаться от главной цели – политической борьбы. Но тогда эти разногласия не казались еще серьезными.

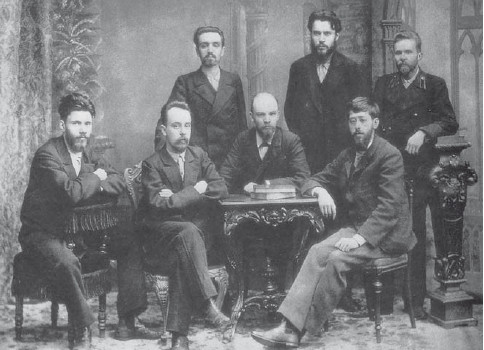

Ульянов, Мартов и еще пять осужденных членов «Союза» позволили себе еще одну вольность – они сфотографировались группой «на память» (этот снимок получил в советское время широкую известность) и только затем явились в пересыльную тюрьму. Оттуда их, кроме Ульянова и Ляховского (им было разрешено добираться до места ссылки за свой счет), отправили в Москву, где они полтора месяца провели в ожидании этапа в знаменитых московских Бутырках.

Руководители «Союза борьбы…»

Там находился и известный уже Н. Е. Федосеев. Но большинство «сидельцев» были поляки, участники варшавского и лодзинского рабочего движения. Они восхитили петербургских товарищей мастерством исполнения революционных песен. Г. М. Кржижановский здесь же в тюрьме перевел на русский язык два боевых гимна польских рабочих: «Варшавянку» Свенцицкого и «Красное знамя», и эти тюремные переводы вскоре сделали обе песни гимнами также и русского рабочего движения.

Из Москвы партию ссыльных отправили в Красноярск, где они встретились с В. И. Ульяновым, ожидавшим решения своей участи. Перед самым отъездом к месту назначения они устроили в тюрьме, как выразился Мартов, «дерзкую шутку». Дело в том, что в Красноярск привезли Н. Е. Федосеева, который отсюда должен был проследовать в Иркутскую губернию. Узнав, что В. И. Ульянов находится в городе, он попросил питерцев устроить ему встречу с ним. Вот как об этом рассказывает Мартов: «Мы, выходя из тюрьмы, не забрали своих пожитков, а на следующий день явились за ними в тюремный цейхгауз с телегой, которую кроме извозчика, сопровождал Ульянов в качестве. якобы хозяина телеги. Одетая в шубу купецкая фигура Ульянова показалась часовым подходящей для извозопромышленника, и они нас пропустили. В цейхгаузе же мы потребовали у надзирателя вызова Федосеева, как «старосты» политиков, для сдачи нашего имущества. Таким образом, пока мы извлекали и нагружали свое добро, Ульянов и Федосеев могли беседовать, к великому смущению «помощника», понявшего, что его одурачили, но не пожелавшего поднимать шума»[102].