Полная версия:

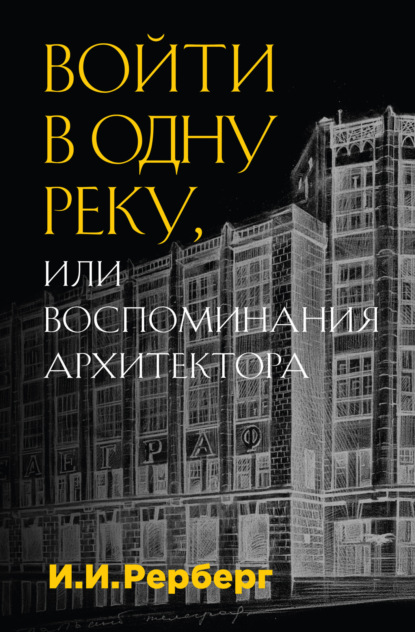

Войти в одну реку, или Воспоминания архитектора

Нас, детей, было десять человек, пятеро старше меня и четверо моложе, причем мы появлялись на свет аккуратно через два года, и разница в возрасте требовала различных условий воспитания, старшие же сестры все свое развитие и образование получили исключительно дома.

Несмотря на обилие гувернанток, учительниц и репетиторов, которые у нас жили и приходили за период моего пребывания дома – от рождения до девятилетнего возраста, – я пользовался полной свободой и зимой, и летом.

Меня никто не стеснял в моих играх на дворе с детьми курьеров и сторожей, служивших при Управлении Нижегородской железной дороги и имевших квартиры в одном доме с нами. Любимой моей игрой была игра в бабки. Почему-то эта игра считалась вульгарной и была запрещена в учебных заведениях, а я этой игрой очень увлекался. Бабки – это короткие кости от ног рогатого скота, продавались они в мясных лавках и в трактирах после изготовления студня. Для игры бабки устанавливались в ряд попарно; пара бабок составляла «гнездо». Всякий играющий должен был поставить одинаковое количество «гнезд». Самые крупные бабки шли на сшибание «гнезд» и назывались битой. Иногда биту через просверленное отверстие заливали внутри свинцом, и тогда она называлась свинчаткой. Перед тем как начать выбивать «гнезда», играющие «канались», кому раньше бить. Для этого биту бросали на землю, и если она ложилась закругленной своей частью кверху, то это был «жох»; боковое положение с выпуклостью на головке кверху давало «плоцку», и положение желобком кверху или боком со впадиной на головке кверху – «ничку». Первые били с дальнего расстояния плоцки, потом – жохи и последним оставались нички, которые должны были бить левой рукой, но с ближайшего расстояния.

Любимой моей игрой была игра в бабки. Почему-то эта игра считалась вульгарной и была запрещена в учебных заведениях, а я этой игрой очень увлекался.

Я очень любил посещать кухню и проводить время с нашим поваром Константином Капустиным. Он долго жил у нас, был прекрасным поваром и очень интересным человеком по своему развитию и жажде к самообразованию. Я с удовольствием беседовал с ним о политике, об явлениях природы, о физических свойствах, и мы взаимно «поучали» друг друга. Он выписывал газету, прочитывал ее целиком и иногда просил меня почитать ему вслух, что было особенно часто в 1877 году, во время турецкой войны. Между прочим, я хорошо помню, как мимо окон нашей квартиры проводили партии пленных турок, сильно загорелых и в красных фесках или цветных чалмах. Пленных отводили в построенные для них бараки на Введенских горах; говорили, что они там умирали, как мухи, от сыпняка. Впоследствии эти бараки служили для летнего отделения военного госпиталя в Лефортове.

Повар Константин прекрасно готовил и был прямо художником в своей специальности. Надо было посмотреть, как он из бумажного фунтика выдавливал крем на сладкий пирог и выводил различные орнаменты или как он с чайной ложечки выливал на обратной стороне медного тазика корзиночку из распущенного на огне сахара для мороженого к праздничному обеду. А когда у нас должны были быть гости, то он приготовлял холодные заливные к ужину и украшал их целыми букетами цветов, сделанных из моркови и репы с листиками из сахара, окрашенного шпинатом.

После турецкой войны деньги несколько упали в цене, и фунт хлеба вздорожал на полкопейки и продавался по цене 11/2 или 2 копейки за фунт. До чего многие были возмущены этим вздорожанием, вы не можете себе представить! «Вот до чего мы дожили, – ворчали недовольные, – хлеб две копейки фунт да и пятикопеечный калач стал меньше!»

При этом воспоминании я задумываюсь, и теперь, в 1932 году, я за маленький калачик охотно заплатил бы десять рублей и ел бы его с маслом и сыром так, что за ушами трещало бы.

Повар наш тоже был любитель половить рыбу и летом постоянно ставил жерлицы и ловил щук, а когда к нам приезжал его брат, кларнетист в оркестре Большого театра, то это было для меня торжество, и мы уходили с ним на целый день ловить рыбу за несколько верст.

Я любил ходить в конюшню, где у нас стояли три выездные лошади и корова. Я кормил лошадей сахаром и морковью. Я помню всех лошадей, которые у нас были, но больше других мы любили серого в яблоках жеребца Ваську. Он был уже старый и постепенно белел. Когда уже вследствие старости его перестали запрягать, мы, дети, просили его никуда не отдавать, и Ваську пустили на свободе в наш сад. Он ходил за нами, как собака, и спал на лужайке на правом боку, потому-то этот бок у него был окрашен всегда зеленью от травы. Он прожил все лето и осень, и однажды, когда мы пришли утром в сад, Васька лежал на лужайке на правом боку и был уже мертвый.

Иногда зимой нас, детей, возили в Большой театр на балет, из которых любимым был «Конек-Горбунок». Однажды я был в балагане, который устраивался раз в году на Андроньевской площади, и в памяти у меня остался один номер. На сцену выходила разряженная женщина, она вставала на стул и поднимала локти на высоту плеч. Под локти ей подставляли острые пики, затем ее усыпляли и вынимали стул, а она оставалась висящей в воздухе, опираясь лишь двумя локтями на острия пик. Потом вынимали одну пику, но она продолжала держаться в той же позе, опираясь только одним локтем, после чего ее поворачивали в горизонтальное положение. Я никак не мог догадаться, в чем состоит фокус, и только потом, через много лет, когда я был за границей и видел представление на сцене какого-то парижского кафе, я узнал, что фокус основан на преломлении зеркал и публика видит только то, что ей хотят показать.

Как-то в Малом театре устраивались для детей сеансы фокусника Фельдмана, и наиболее интересным номером был последний, когда Фельдман выходил на авансцену и раскидывал свои визитные карточки по зрительному залу. Ловкость и сила его рук были настолько велики, что карточки летели через весь зал и попадали в верхний ярус.

Несколько раз мы были в Манеже на Моховой, или, как он тогда назывался, – московский Экзерциргаус; в нем устраивались гулянья с музыкой, хорами певцов, лотереями-аллегри[1], тирами для стрельбы, театром марионеток и т. д. Я помню, что зимой в Манеже было всегда очень жарко, и с потолка капала вода. Потом я узнал, что арендатору вешалок для верхнего платья сдавали и отопление, потому он и старался сильнее топить печи. Как-то появилось в афишах и в газетах широковещательное объявление о необыкновенном освещении, которое будет во время вечернего гулянья демонстрироваться в Манеже. Оказалось, что к потолку были подвешены два электрических фонаря системы инженера Яблочкова. Это был первый случай, когда жители Москвы увидели электрическое освещение, и я прекрасно помню, как снаружи на обрезе цоколя здания Манежа стояли сотнями элементы Бунзена, от которых горели два электрических фонаря. Я часто думаю, в какую интересную эпоху мне пришлось жить: полное развитие электрической энергии, телефоны, фонографы, радио, рентген, аэропланы и т. д., и т. д. с самого начала и до современного совершенства – все это прошло перед моими глазами и так полно питало мою мысль.

Я часто думаю, в какую интересную эпоху мне пришлось жить: полное развитие электрической энергии, телефоны, фонографы, радио, рентген, аэропланы и т. д.

Но из всех игр и развлечений самым большим удовольствием для детей была елка. Каждый год 24 декабря у нас была елка. Двадцать третьего декабря вечером в зал приносили это чудно пахнущее дерево, снимали люстру и привязывали его за верхушку к крюку, а низ вставляли в деревянную подставку. Двери в зал запирались. Первым делом на елку надевали три деревянных обруча, обклеенных красной и зеленой бумагой с золотом. По этим обручам выравнивали и подвязывали ветки елки и к ним укреплялись гирлянды стеклянных бус. Я не буду перечислять всех мелочей, которые вешали и которыми украшали елку, скажу только, что мы, дети, еще за недели начинали готовить всякие картонажи, золотили сусальным золотом грецкие орехи и делали из цветных бутылочных колпачков бадеечки, вклеивая внутри картон и делая из проволоки ручку. Помимо той красоты, которую представляла собой убранная и освещенная сотнями свечей елка, мы любили ее и потому, что в это время мы получали самые лучшие подарки. Не знаю, откуда взялось это обыкновение, но в вечер елки всегда подавали у нас подносы со всевозможными орехами и изюмом.

Я вспоминал свое детство до девятилетнего возраста; с этих пор мое положение и мои воспоминания резко меняются, так как я перестаю жить дома у родителей и приезжаю домой только в отпуск по праздникам. Дело в том, что моя излишняя резвость и шалости дошли до предела, и никому в семье от меня не было покоя. То я запущу в голову брата деревянным кирпичиком, то выдерну стул, когда кто-нибудь из сестер хочет сесть, то подожгу целую коробку спичек на письменном столе моего отца или подпалю свечкой портьеру, одним словом, насколько я помню сейчас, я сделался совершенно нетерпимым и нуждался в постоянном надзоре. Один раз моя старшая сестра, увидев, что мы с ней в комнате вдвоем, в испуге закричала: «Подите сюда кто-нибудь, а то я одна с Ваней в комнате осталась!» Это было очень характерно. Отец не хотел отдавать меня пансионером в закрытое учебное заведение и решил поселить меня в семействе какого-нибудь воспитателя при учебном заведении, чтобы я, находясь в хороших условиях, мог поступить в среднюю школу. Отцу рекомендовали одного воспитателя – офицера 1-й московской военной гимназии А. Д. Бунина. Было решено отдать меня за год до вступительного экзамена, чтобы я мог подготовиться по тем наукам, которые требуются для поступления. Меня занимала перемена положения, и я безболезненно покинул родительский кров.

Я думаю, что эта перемена имела для меня много положительных результатов и хорошо повлияла на всю мою жизнь. Я продолжал шалить, но шалости мои приняли более осмысленную форму, и в кругу большого количества товарищей во мне стала вырабатываться самостоятельность, чего были лишены совершенно мои братья и сестры. Затем я был освобожден от вредного влияния в религиозном отношении. Дело в том, что у нас в доме жила одна старушка, которая была воспитательницей моей матери, некая Е. О. Берера. Мы ее называли по-французски «Bonne amie», а по-русски Боночка. Она была родом итальянка и католичка, но после одной серьезной болезни приняла православие и стала ужасной ханжой. Она взяла на себя наше религиозное воспитание, и так как мы ее любили и слушались, то ее ханжество имело на нас весьма вредное влияние. Она заставляла нас каждую субботу ходить ко всенощной и в воскресенье – к обедне. На первой, четвертой и седьмой неделях Великого поста мы должны были есть постную пищу, даже вместо коровьего молока нам давали миндальное. Постом она еще чаще таскала нас в церковь и заставляла слушать дома всякое ерундовое чтение «О житии святых», доводя нас до слез. Я лично мало поддавался этому влиянию, но мои старшие сестры стали не в меру религиозны. Стоя в церкви, я ужасно скучал, не мог дождаться конца службы и находил, что веселый, плясовой напев «Взбранной Воеводе» придуман оттого, что им кончается служба всенощной. Иногда я удирал из дому и потом лгал, что был в другой церкви. Впрочем, я иногда заходил в Андроников мужской монастырь и мне было даже занятно слушать, как монахи громко переругивались с одного клироса на другой. Это был монастырь, где совершенно не стеснялись. С площади в главные ворота открыто привозили целые полки́ пива; молодые горничные постоянно пропадали в монастыре; повар архимандрита, приходя в гости к нашему повару, рассказывал презабавные истории из жизни монастыря. Тем не менее постоянные религиозные объяснения и чтения Боночки, хождения в церковь и пример старших сестер вносили какое-то смутное чувство в мою детскую голову, и отъезд из дома сразу дал мне в этом отношении какое-то облегчение и установил другой взгляд на все религиозные обряды. Я помню, как в церкви на даче меня больно укусила оса в шею; при выходе я, еле удерживая слезы, рассказал об этом Боночке. «Ты, вероятно, плохо молился», – сказала она. «Я даже совсем не молился, а она меня все-таки укусила», – отвечал я.

Спасо-Андроников монастырь

Москва, Андроньевская площадь, 10

Монастырский комплекс, названный по имени первого игумена – Андроника, ученика Сергия Радонежского. Был закрыт большевистским правительством в 1918 году. До 1922 года на территории монастыря располагался один из первых концентрационных лагерей ВЧК, где массово расстреливали людей. В 1929–1932 годах была уничтожена колокольня монастыря, которую упоминает И. И. Рерберг. В 1927-м – некрополь, где были похоронены Андрей Рублев, воины, погибшие во время Северной войныи Отечественной войны 1812 года, основатель русского театра Федор Волков, меценат Павел Демидов, представители многих дворянских родов: Лопухины, Толстые, Волконские.

Возрождение архитектурного комплекса началось после войны, когда выяснилось, что Спасский собор монастыря – самое древнее сохранившееся здание Москвы. Иноком Андроникова монастыря был Андрей Рублев. Спасский собор был вновь освящен в 1993 году, в настоящее время в нем проводятся богослужения.

Один раз, когда мы жили на даче в Троицком, Боночка повезла меня и еще кого-то из детей на лошадях в монастырь Николо-Угреши. Дорогой нас застигла ужасная гроза, и мы промокли до костей. В монастыре мы остановились в гостинице и пробыли там два дня. Я помню, что в монастыре был монах, который лечил от бесплодия, и из Москвы к нему приезжало много женщин. В большом соборе монастыря на стене была картина Страшного суда, и на ней был изображен большой зеленый черт, державший на коленях маленького Иуду, в руках которого был мешок с надписью «200 000 р.». На другой стене были изображены двое граждан, причем один из них указывал пальцем на другого. У стоящего с опущенными руками торчала из глаза маленькая веточка с зелеными листиками, а из глаза гражданина с поднятой рукой выступало огромное бревно. О Николо-Угрешском монастыре у меня осталось одно светлое воспоминание – это замечательно вкусные просфоры, и жаль, что их не полагалось есть с маслом.

Когда я уже перестал жить дома и только в субботу приезжал в отпуск до вечера воскресенья, все-таки Боночка принуждала меня ходить в церковь, но я открыто протестовал, что вызывало у ней постоянные слезы.

Глава вторая

Двадцать второго сентября 1878 года мне исполнилось девять лет, а в октябре или ноябре этого же года я переехал в семью воспитателя А. Д. Бунина, который имел казенную квартиру в том же громадном старинном здании, где были размещены 1-я и 2-я военные гимназии. Здание это называлось Головинским дворцом; сооружено оно было в Лефортове еще в царствование Екатерины II и выходило своим передним фасадом на большое поле, сзади которого была Анненгофская, или Гофинтендантская, вековая сосновая роща. Предание гласило, что эта роща была посажена в несколько дней перед приездом Екатерины во дворец. В один момент за несколько минут небывалым по силе местным ураганом роща была снесена дочиста в буквальном смысле этого слова, потому что даже не пришлось выкорчевывать ни одного пня. Все деревья были вырваны с корнем, и оставалось только их распилить и увезти, чтобы на месте рощи осталось чистое поле. Я был свидетелем этого небывалого в Москве явления природы, потому что жил в то время недалеко от места катастрофы, в здании Лефортовского дворца на берегу Яузы. Кроме Анненгофской рощи сильно пострадал и чудный парк за Головинским дворцом. В этом парке, доходившем до самой реки Яузы, были вырваны все большие деревья, в большинстве своем роскошные липы и вязы, и остался один молодняк. Вы себе не можете представить, до чего мне больно было смотреть на это бессмысленное разрушение великолепного парка, в котором я чуть ли не ежедневно гулял в продолжение семи лет моего пребывания в среднем учебном заведении.

На воспитании у А. Д. Бунина кроме меня было еще двое юношей, поступивших уже в гимназию. Квартира состояла из анфилады четырех больших комнат, сеней с лестницей и длинной низкой комнаты над проездными воротами. Комнаты были перекрыты коренными сводами, а наружные стены были такой толщины, что окна помещались в глубоких нишах. Квартира была на первом этаже, не считая полуподвала, и окнами выходила на поле и рощу. Занятия мои состояли в решении арифметических задач по Евтушевскому, в изучении русской грамматики, в писании диктантов, ну и конечно, в чтении Ветхого завета и продолжались около пяти часов ежедневно. Вставали мы в шесть часов утра, в семь пили чай с молоком и французской булкой, в одиннадцать завтракали кашей и молоком, в три обедали и в восемь часов вечера пили чай с хлебом. Около девяти шли спать, причем я часто бегал на кухню и выпрашивал у кухарки кусочек хлеба и вареного мяса, которые я на сон грядущий ел с большим удовольствием. В свободное от занятий время ходил гулять или рисовал дома, копируя с журналов, и составлял рисунки для выпиливания. Каждую субботу я отправлялся домой в отпуск, и было заметно со стороны моих сестер и родителей усиленно ласковое обращение, причем я старался не шалить и не безобразничать, что мне не всегда удавалось.

Я был свидетелем этого небывалого в Москве явления природы, потому что жил в то время недалеко от места катастрофы, в здании Лефортовского дворца на берегу Яузы.

Зима прошла быстро и скучно, а на лето мы перебрались на дачу в подмосковное село Коломенское, где были расположены и лагеря военных гимназий. На даче занятия продолжались, но в свободное время было гораздо веселее гулять в интересных окрестностях села. Я помню громадные сады, густо засаженные красными вишнями, группу кедровых деревьев, скованных железными обручами, где, по рассказам, висела колыбель Петра I. Помню реку Москву с песчаным обрывом, где было так приятно прыгать вниз на мягкий песок. Помню архитектуру старинных церквей и ворот, а также место, засаженное акацией, где прежде находился большой деревянный дворец, который сгорел. Одна из церквей в Дьяковом овраге была очень оригинальна и во многом похожа на церковь Василия Блаженного на Красной площади Москвы. Эти постройки приписывают одному архитектору. Предание гласит, что когда царь Иван IV похвалил архитектора этих храмов, то тот ответил, что может построить еще лучше. Царь велел выколоть ему глаза, чтобы он никогда ничего лучшего не выстроил. В одной из башен хранились древние орудия пытки и цепи; я помню в одной из церквей восковую фигуру Христа в терновом венце и с палкой в руке; фигура эта была сделана в натуральную величину и помещалась в какой-то палатке из шелковой материи с галунами; впечатление было отвратительное.

Однажды хозяин избы, в которой мой воспитатель нанял три комнаты под дачу, пригласил нас к себе на чай. Стол был уставлен закусками и водкой, а нам, детям, дали шоколад в великолепных фарфоровых чашках. Потом я узнал, что многие крестьяне села Коломенского служат сторожами, уборщиками и камердинерами при Кремлевских дворцах и, очевидно, не видели ничего предосудительного в том, что «делились» с царем государственным имуществом. Тут же в Коломенском мне рассказывали о бывшем побоище между крестьянами и кадетами, которое произошло, кажется, при Александре II. Кадеты Первого московского корпуса залезли в сад воровать вишни; одного кадета крестьяне поймали и хотели вести к начальству, но другие кадеты за него вступились, и поднялась драка. Из лагерей и из села побежали к обеим сторонам на помощь, толпа озверела, и началось побоище. С обеих сторон были убитые. В наказание за это кадетские корпуса были переименованы в военные гимназии, и только когда я был уже в третьем или четвертом классе, снова стали называться корпусами. Разница однако состояла только в том, что вместо кепи нам надели фуражки, а младший, средний и старший возрасты стали называться третьей, второй и первой ротами.

Осенью я благополучно выдержал экзамены, поступил в военную гимназию и надел первый форменный мундир, шинель и кепи с кокардой. Я продолжал жить у воспитателя А. Д. Бунина и числился в гимназии приходящим, посещая регулярно все занятия. Наш день был распределен так: вставали мы в шесть часов утра и собирались в класс на утреннюю репетицию от семи до половины восьмого, затем выходили на полчаса на прогулку, причем зимой выбегали на воздух в одних мундирах без шинелей. От восьми до двенадцати четыре урока по часу и затем от часа до трех еще два урока. В три часа обед и затем прогулка и игры на воздухе до шести часов вечера. В шесть часов опять в классы на вечернюю репетицию, за которой мы под наблюдением воспитателя готовили уроки до восьми часов. Затем чай и в девять часов спать, причем на раздевание, умывание и разговоры не более часа, в десять часов должна быть тишина, а я, как приходящий, после вечерней репетиции возвращался к Бунину. Заведенный порядок не изменялся за все время моего пребывания в гимназии и потом в корпусе. Только последние два года, в шестом и седьмом классах, я жил уже в самом корпусе и иногда заходил по старой памяти к А. Д. Бунину, о котором у меня до сих пор остались самые лучшие воспоминания, несмотря на всю его строгость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Аллегри (от итал. «будьте веселы») – вид лотереи, в которой выигрыш вручается сразу. – Здесь и далее примеч. ред. и Шилина А. А.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов